米仓山隆起中新生代构造特征与形成演化探讨

2016-06-20张文军秦绪乾郜瑭珺贺鸿冰

张文军 秦绪乾 郜瑭珺 贺鸿冰

(中国石油化工股份有限公司勘探分公司研究院,四川 成都 610041)

米仓山隆起中新生代构造特征与形成演化探讨

张文军秦绪乾郜瑭珺贺鸿冰

(中国石油化工股份有限公司勘探分公司研究院,四川成都610041)

摘要以野外构造调查和地震解释等开展米仓山及周缘构造分析,系统总结了米仓山构造变形及展布特征,由北向南依次划分为隆起区、前缘断褶带和前缘凹陷带,其中隆起区包括基底隆起带和隆起边缘变形带两个次级单元;通过不整合面分析和低温年代学分析等手段,明确米仓山地区共经历了印支期以来6个构造演化阶段;结合区域构造背景,探讨了米仓山地区两组构造形成机制,东西向构造属于上扬子板块北缘由北向南挤压造山形成的两类构造楔共同作用的结果,北东向走滑构造和断裂属于龙门山和大巴山联合挤压作用产生的结果。

关键词米仓山隆起构造特征构造演化构造成因

修订回稿日期:2016-03-07

0 引言

米仓山地区经历了多期多个方向的构造运动,形成复杂的构造体系,前人通过大量的研究取得了一系列的认识,魏显贵等(1997)[1]采用变形剖面和平衡剖面综合分析方法研究了米仓山地区中新生代构造格局,提出该区构造样式为一大型东西向和北东向叠加的推覆构造。邓明森(1997)[2]运用主波长理论分析了米仓山区盖层褶皱构造变形,提出米仓山是在印支期到喜马拉雅期形成的一个巨型不协调背斜构造。因此,笔者以前人成果分析为基础,通过野外构造调查和地震资料解释,系统总结了米仓山构造特征和构造形成演化过程及成因机制。

1 中新生代构造变形特征

米仓山隆起整体是一南翼陡北翼缓的不对称背斜式构造,北翼为回军坝—大竹坝向斜,南翼为较陡立的挠曲带,其东西两端呈现宽缓的倾伏背斜。其东侧与南大巴山弧形构造带相交,西侧则受到龙门山推覆构造带的影响,南侧经缓变形区进入四川盆地。

通过对米仓山前旺苍、五权、南江构造地质剖面和地震解释进行解析,由北向南可以分为米仓山隆起区,前缘断褶带以及前缘凹陷带[3](图1)。

图1 米仓山地区构造展布及构造单元图

1.1米仓山隆起区

米仓山隆起区为米仓山的主体部分,北隔回军坝向斜与汉南基底隆起带相望,主要出露前震旦纪变质结晶基底、古生代至早中生代地台沉积盖层,自北向南分为基底隆起区和隆起边缘变形带。

基底出露区由近东西向分布的米仓山深变质岩基底和侵入杂岩系组成,东西长约130 km,南北宽为30 km,南缘发育多个以震旦系为顶部滑脱层,以前震旦系为底部滑脱层的构造楔,运动方向由北向南逆冲,北缘发育一个构造楔,运动方向由南向北,南北翼构造变形表现为背冲式变形特征,剖面中呈扇形结构特点,导致米仓山核部变质岩基底向上抬升至地表;另外,地表地质调查结果表明,隆起区存在一条区域性北东向断裂:西乡—关坝断裂带(F3),该断裂东北段控制西乡新生代断陷盆地—汉中盆地,西南段主要在基底隆起区,由盖层雁列断层相连,具有明显的右旋走滑特征。该断裂将隆起区分割成两部分,北西盘为上升盘,形成汉南隆起中段、米仓山隆起中段等隆起,南东盘紧邻断裂为向斜,以南地区变成若干次级挠曲及挠曲缓翼上的背斜—向斜对。另外,在西乡—关坝断裂西北方向还发育两条北东向断裂,即朝天—新集断裂带(F1)和牟家坝—槐树断裂带(F2),其中朝天—新集断裂带为龙门山前缘彭灌—江油断裂的北段[4]。

基底隆起区以南为隆起边缘变形带,主要构造样式是由基底隐伏逆冲断裂形成的断背斜。横向上由西向东构造变形强度表现为强—弱—弱特征,构造样式上西段为断背斜,如大两会背斜构造带,中段为单斜构造,而东段以断坪为主。

1.2前缘断褶带

该带位于米仓山隆起区南缘,整体近东西向展布。地表出露三叠系和侏罗系地层,表现为单斜构造,岩层较陡立,断裂不发育。地腹构造样式由于构造变形强度不一样,构造样式也存在差异,由西向东构造变形表现为弱—强—强特征,这与隆起边缘变形带刚好相反,构造样式上西段(大两会背斜构造带以南地区)以断背斜、反冲和冲起构造为主,而中东段南江到黑池梁地区以逆冲或受底板基底和嘉陵江组顶板共同控制的被动顶板双重构造(或三角构造带)为主,另外东段叠加大巴山北西向构造[5]。

1.3前缘凹陷带

该带又名池溪向斜带,位于前缘断褶带以南,北接通南巴大型背斜带,整体呈北东向展布,向东范围逐渐减小,与米仓山前缘斜交。构造较为稳定,构造样式简单[6]。

2 构造成因机制探讨

区域构造变形特征和构造解析表明米仓山隆起主要受两个造山带控制,发育两组构造体系,笔者根据区内构造变形特征和构造模拟,分别探讨了米仓山隆起的两种成因机制。

2.1近东西向构造成因

米仓山的构造形迹显示其并不具有向南逆冲推覆的特征,反射地震剖面揭示,米仓山南侧仅在基底岩石和寒武系—下三叠统地层中发育小规模的逆冲断层,并且绝大多数断层不切穿下三叠统地层。地表显示为三叠系—侏罗系地层依次向南倾伏出露,综合分析认为,米仓山主要为一隆升构造,在隆升过程中,其南部出现小规模的向南挤压逆冲作用。米仓山南北两侧寒武系、奥陶系、志留系、二叠系、三叠系、侏罗系地层具有良好的可比性。尤其是沿米仓山北侧西乡、回军坝地区残留有大量的侏罗系地层,其组成主要为紫红色碎屑岩建造,可与米仓山南侧中侏罗统地层相对比。

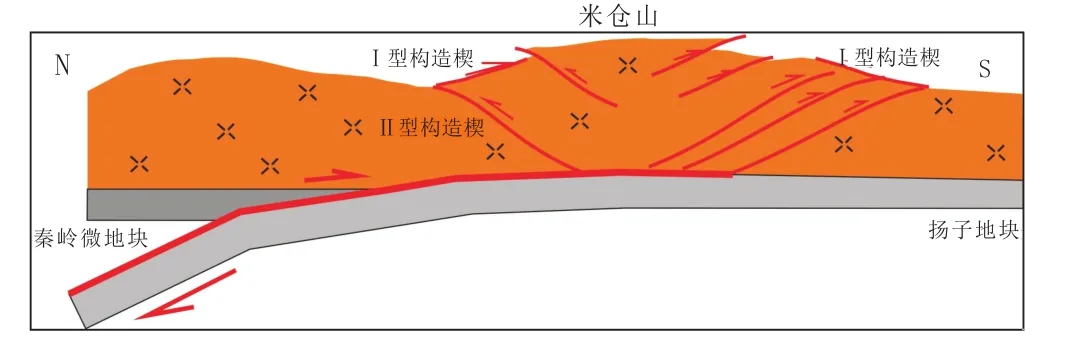

根据米仓山基底隆起区南北两翼构造楔特征模拟了米仓山隆起区东西向构造形成的动力学机制[7](图2),米仓山造山带下伏发育两种类型的构造楔:Ⅰ型构造楔主要发育在传播楔端线区内,以造山带物质向原地系统或上部板块之上传播为特征,楔端点向前传递位移,是活动型构造楔。Ⅱ型构造楔是发育于造山带核部,由未变形的岩石组成,物质主要是下行板块拆离的结果,属于静止型构造楔。由于上扬子板块北缘陆内造山作用,导致在上扬子地区发育由北向南逆冲的拆离断层,并不断向南传递挤压应力,但是由于四川盆地刚性地块的阻拦,由盆地内部产生由南向北的反向挤压应力,最终在米仓山北翼产生Ⅱ型构造楔,并且在上覆发育了Ⅰ型构造楔,导致了米仓山造山带核部扇形结构的特点和近东西向构造的形成。

图2 米仓山隆起区东西向构造变形机制图

2.2北东向构造成因

青藏高原的隆升和龙门山造山,来自北西方向的构造挤压应力对四川盆地和米仓山的影响作用不断加强,基底发育以震旦系为顶部滑脱层,以前震旦系为底部滑脱层的逆冲叠瓦构造楔,继续向南东传递位移形成多个构造楔,在米仓山隆起区表现为一系列切割变质结晶基底的北东向断裂,在盆地内该组断裂形成盆地内隐伏断裂,被北东向的背斜、向斜取代,形成山前大型的隆凹格局,如九龙山背斜和通南巴背斜等北东向原地体系。该组宽缓的隆凹构造格局与近东西向的米仓山构造呈斜交关系。

3 构造演化

3.1构造变形时序

自北部秦岭洋关闭以来受秦岭造山作用由北向南持续挤压,同时还受到大巴山冲断带与龙门山北段冲断带构造变形的影响,具有时间长、期次多的演化特点。因此,正确认识米仓山各期造山作用的时间需要多方法、多手段的年代学研究。本次对米仓山隆起带构造变形时间的研究主要是通过不整合面分析和低温年代学等综合开展研究。

3.1.1不整合面分析

不整合面是对构造运动的一种现象记录,通过不整合处地层沉积时代,就可以获得构造变形发生的时间。因此,通过对四川盆地北部不整合面上下地层的产状以及岩性突变来判断其碰撞造山的时间。

米仓山隆起带是印支期以来,秦岭洋关闭造山的产物,对米仓山前不整合面的研究集中在中三叠统沉积以后。通过野外观察以及区域地质资料,米仓山前从晚三叠世—早白垩世主要有3期不整合面:①中三叠统雷口坡组与上三叠统须家河组平行不整合:须家河组砂岩平行不整合覆盖在雷口坡组白云岩之上,在南江地区,须家河组砂岩层倾角为55°,白云岩层倾角为49°,两者平行不整合或者微角度不整合接触,反映了全区海平面下降后引起的沉积间断;②上三叠统须家河组与下侏罗统白田坝组平行不整合:白田坝组砾岩层平行不整合覆盖在须家河组砂岩层之上,砾石成分以石英岩为主(95%),其次有少量燧石、砂岩等,砾石磨圆较好,表明白田坝组砾岩经历了长距离的搬运,反映了当时米仓山可能还没有开始大规模隆升,而白田坝组砾岩可能来自更北部的秦岭造山带;③上侏罗统蓬莱镇组与下白垩统剑门关组平行不整合:米仓山前剑门关组平行不整合在蓬莱镇组之上,由于龙门山北段剑阁—广元地区发现巨厚层砾岩,单层厚度大于50 m,总厚度大于400 m,磨圆较好,反映龙门山北段可能在晚侏罗世—早白垩世发生了一期大规模隆升作用,而米仓山地区晚侏罗世—早白垩世地层平行不整合可能是对毗邻地区造山作用的远程效应。

3.1.2低温年代学分析

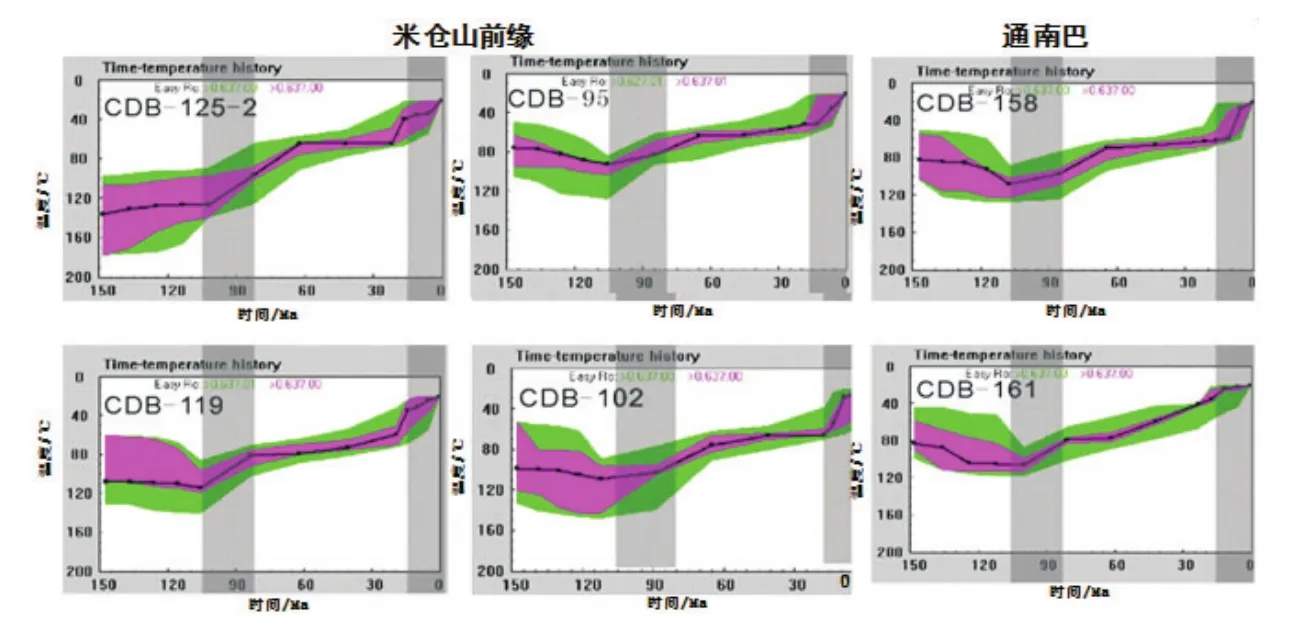

沉积地层对构造变形运动的响应,能够较为准确地认识构造变形的时间,但米仓山地区地层被剥蚀强烈,那么该方法就不能反映构造变形,对米仓山前构造演化时序研究结合了磷灰石裂变径迹分析法。笔者通过采集米仓山核部的中酸性侵入体和米仓山南缘、通南巴地区T-K砂岩中的43个磷灰石裂变径迹样品开展热史模拟分析。核部样品的热演化史模拟曲线反演图中阴影部分表示了样品间共同指示的冷却事件,在西部和东部样品中多显示在140~120 Ma(早白垩世)期间有一次较快速的冷却事件(图3);中部多显示在155~110 Ma(晚侏罗世—早白垩世)期间具有一次较快速的冷却事件,启动时间比西部早约15 Ma,结合区域构造变形特征,可以认为这一期构造事件应该是造成了米仓山的隆升以及近东西向褶皱的形成,且隆升从中部首先开始。另外,大多数样品中都显示在新生代晚期有一期快速的冷却事件,是喜马拉雅期构造的产物。

米仓山南缘及通南巴地区的热演化史模拟曲线反演图中的阴影部分显示了样品间共同指示的冷却事件(图4)。从约115 Ma(早白垩世晚期)开始,各个样品都有一次冷却事件,截止时间在80~65 Ma(晚白垩世),结合本区的地质事件框架,认为是受到南北向挤压作用的结果,形成了前缘地区近东西向构造。与米仓山核部样品相比,其冷却时间要晚,说明构造变形是从米仓山核部开始发生,逐渐向南扩展;新近纪晚期,最早在20 Ma有一期快速冷却阶段,是受到了喜马拉雅运动的影响。

3.2构造演化特征

通过对四川盆地北部米仓山构造变形事件与变形时间的分析,探讨四川盆地北部构造演化特征。四川盆地北部地区中、新生代共经历了6期构造演化阶段,它们代表了洋壳闭合、陆内造山。

印支期扬子板块与华北板块发生挤压碰撞造山,秦岭洋关闭,四川盆地北部告别海相沉积进入陆相沉积,米仓山地区仍处于相对稳定状态。

早燕山期由于扬子板块持续向华北板块挤压,秦岭洋消失殆尽,并且形成秦岭造山带,为四川盆地北部的物源区,并在米仓山与大巴山前形成冲积扇,沉积了白田坝组砾岩,由于砾石磨圆好,属于远距离搬运产物,米仓山隆起带还未开始大规模隆升。中燕山期,米仓山地区构造稳定。晚燕山期,秦岭造山带结束了异地推覆变形时期,米仓山前形成原地的挤压抬升变形,形成基底叠瓦构造楔,使得区内变质基底快速隆升,盖层发生大规模的褶皱变形和断裂作用,在隆起南北缘形成一系列的东西向断褶构造,如大两会背斜和南江地区前缘断褶构造带等。

早喜山期米仓山持续缓慢隆升,向南挤压强度小。晚喜山期,受青藏高原隆升的影响,龙门山推覆带向南东挤压,在米仓山北西端产生向南、向东挤压的分量,使得米仓山西端向南运动;而在米仓山东端,主要受到向西的挤压作用和向南的剪切,使得米仓山整体表现为以东端为轴的逆时针旋转作用,导致米仓山北东东向展布的构造特征。由于旋转角度不大,米仓山南西端的运动方向仍基本向南,从而对东西向的大两会背斜构造带在应力场方面没有大的影响,仍保持东西走向不变,最终形成米仓山地区现今构造格局。

(绿色区域代表“可以接受的”热史演化过程,粉红色区域代表“高质量的”热史演化过程,黑色曲线为最佳模拟曲线)图3 米仓山核部样品裂变径迹热演化史模拟图

(绿色区域代表“可以接受的”热史演化过程,粉红色区域代表“高质量的”热史演化过程,黑色曲线为最佳模拟曲线)图4 米仓山南缘及通南巴样品裂变径迹热演化史模拟图(样品均采自侏罗系)

4 结论

1)米仓山构造由北向南依次划分为隆起区、前缘断褶带和前缘凹陷带,其中隆起区包括基底隆起带和隆起边缘变形带两个次级单元。

2)米仓山地区共经历了6个构造演化阶段,即印支期扬子板块与华北板块发生挤压碰撞,秦岭洋关闭;早燕山期秦岭造山带形成,为四川盆地北缘物源区;中燕山期米仓山构造稳定;晚燕山期米仓山大规模隆升及前缘断褶期;早喜山期米仓山缓慢隆升期以及晚喜山期龙门山;米仓山

和大巴山联合叠加改造。

3)米仓山隆起及前缘东西向构造由上扬子板块北缘由北向南挤压造山形成;北东向走滑构造和断裂属于龙门山和大巴山联合挤压下以米仓山东端为轴逆时针旋转产生的构造体系。

参考文献

[1]魏显贵,杜思清,刘援朝,等.米仓山推覆构造的结构样式及演化特征[J].矿物岩石,1997(S1):117-125.

[2]邓明森.米仓山区盖层褶皱构造变形分析[J].矿物岩石,1997(S1):135-145.

[3]贾承造,何登发,雷振宇.前陆冲断带油气勘察[M].北京:石油工业出版社,2000.

[4]刘树根.龙门山冲断带与川西前陆盆地的形成演化[M].成都:成都科技大学出版社,1993.

[5]许国明,孔德秋,袁洪,等.米仓山前缘隐伏构造带天然气勘探前景[J].天然气技术与经济,2011,5(3):14-17.

[6]孙树林.米仓山及其南缘薄皮构造初步研究[J].河海大学学报,1994,22(1):53-57.

[7]张国伟,孟庆任,于在平,等.秦岭造山带造山过程及其动力学特征[J].中国科学,1996,26(3):193-200.

(编辑:卢栎羽)

文献标识码:B

文章编号:2095-1132(2016)02-0022-04

doi:10. 3969/j. issn. 2095-1132. 2016. 02. 006

基金项目:中国石化股份公司科技开发部项目《四川盆地及周缘上组合天然气富集规律与增储领域》(P11082)部分研究成果。

作者简介:张文军(1976-),硕士,高级工程师,从事山前带地区油气勘探综合研究工作。E-mail:26812325@qq.com。