热处理工艺对低合金结构钢LF2组织的影响(上)

2016-06-19魏强中国锻压协会

文/魏强·中国锻压协会

耿志宇·二十二冶集团精密锻造有限公司

热处理工艺对低合金结构钢LF2组织的影响(上)

文/魏强·中国锻压协会

耿志宇·二十二冶集团精密锻造有限公司

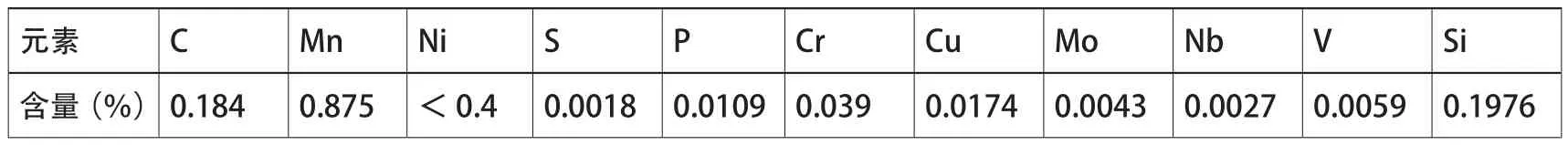

我公司为某客户公司生产了一批阀体锻件,材料为LF2。ASTM A350 LF2是美国标准的低温锻钢材料,国内尚无阀门及管件用低温碳钢的标准,通常直接采用ASTM A350 中的材料及技术要求。LF2材料的化学成分如表1所示。

由表1可见,LF2钢的化学成分相当于国内的合金结构钢20Mn。ASTM A350标准规定,LF2的热处理工艺有正火、正火+回火和淬火+回火几种。由于此次生产的LF2锻件要求在-50℃的低温状态下使用,因此采用淬火+回火的调质热处理以得到具有强韧综合性能的回火索氏体组织,保证低温冲击性能符合要求。而为了消除锻后的魏氏组织,在调质热处理工艺前要先进行正火工序,使锻后组织均匀。

锻件热处理后的组织状态是受很多因素影响的,主要有原材料的组织状态、锻造工艺和热处理工艺,其中锻造工艺和热处理工艺影响最大。本文通过对原材料、锻后未经热处理的锻件、正火后的锻件、调质后的锻件组织观察,针对出现的问题对锻件锻后热处理工艺进行调整,研究了不同热处理工艺对锻件组织的影响,以制定LF2材料阀体锻件的最佳热处理工艺。

原材料的组织观察

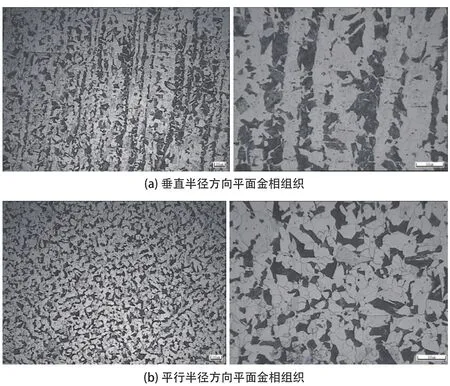

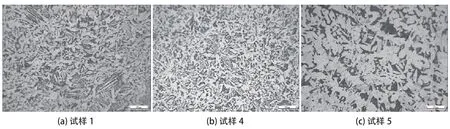

原材料为直径160mm的热轧态圆钢,为了掌握原材料的组织状态,首先对原材料的组织进行了观察。沿半径方向取样后,观察平行半径方向平面和垂直半径方向平面的金相组织,如图1所示。

表1 生产用LF2化学成分

图1 原材料组织观察

由图1可见,原材料中有少量魏氏组织,评级为1级。但是原材料中带状组织较严重,经评级,带状组织为4级。

魏氏组织是钢在奥氏体晶粒较粗大,冷却速度适宜时,形成的一种特殊的组织,其组织特征为在一个粗大的奥氏体晶粒内形成许多平行的铁素体(渗碳体)针片,在铁素体针片之间的剩余奥氏体最后转变为珠光体,这种过热组织称为铁素体(渗碳体)魏氏组织。带状组织是钢材内部缺陷之一,出现在热轧低碳结构钢显微组织中,沿轧制方向平行排列、成层状分布、形同条带的铁素体晶粒与珠光体晶粒。这是由于钢材在热轧后的冷却过程中发生相变时铁素体优先在由枝晶偏析和非金属夹杂延伸而成的条带中形成,导致铁素体形成条带,铁素体条带之间为珠光体,两者相间成层分布。魏氏组织和带状组织少量存在时对钢的性能影响不大,但当这两种组织大量存在或者情况较严重的时候,会对钢的性能产生不良影响。

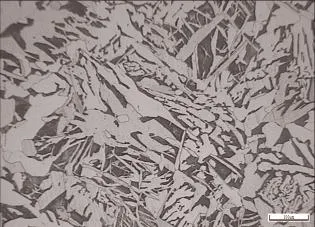

生产中采用的锻造加热温度为1160℃,在此温度下长时间保温,LF2钢有可能会产生过热。图2为加热后未锻造的坯料的纵向组织,可见组织中魏氏组织大量存在且较严重。魏氏组织能通过反复正火、退火或者锻造改善或消除,若锻造后不能消除魏氏组织,只能通过锻后热处理来改善。经评级,加热后坯料魏氏组织为5级。LF2钢含Mn量约1%,Mn有促进晶粒长大的作用,因此在高温下保温一段时间后会形成粗大晶粒,粗大晶粒在冷却速度适宜的情况下易形成粗大的魏氏组织,因此可以说出现魏氏组织是钢过热的表现。

图2 坯料加热后未锻造组织

通过以上观察可以发现,原材料由于是热轧态,纵向存在较明显的带状组织。由于多向模锻变形不规则,原材料带状组织的存在可能会导致锻件的各向异性。而锻前加热后的材料已经严重过热,若锻造不充分,锻后组织可能仍存在魏氏组织。

锻后锻件组织观察

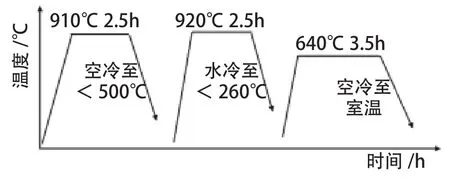

为了掌握锻件锻后组织状态和热处理后的组织状态,锻后锻件组织观察分为两部分,分别为锻后未热处理组织观察和锻后热处理(正火+调质)组织观察。锻件组织观察的部位如图3所示,图中1~5位置是整个锻件有代表性的位置。生产中采用的热处理工艺曲线如图4所示。

锻后未热处理组织观察

选择位置1、4和5试样,经金相砂纸打磨、抛光后用4%硝酸酒精溶液浸蚀,用100倍金相显微镜观察,结果如图5所示。

由图5可见,锻造后魏氏组织较锻造前减轻,评级为2级。但是锻件不同部位组织不均匀,主要表现在:①晶粒不均匀,有混晶现象;②带状组织分布不均匀。产生这种组织的原因是锻造加热温度为1160℃,在此温度下加热LF2已经发生过热,产生了粗大晶粒。而锻造时锻件不同部位锻造比不同,在锻造比不够大的情况下过热组织难以消除,因此冷却后锻件局部存在粗大晶粒,且伴随产生了魏氏组织。原材料存在带状组织,而由于锻造变形的不均匀,带状组织在锻造时没有消除,在锻后锻件中遗留了下来。锻件锻后出现魏氏组织是正常现象,一般情况下,出现的魏氏组织都为不稳定过热产生,这种组织只能通过正火或者退火消除或改善。

图3 锻件金相检验位置图

图4 锻件热处理工艺曲线

图5 1、4和5试样金相组织观察

正火后组织观察

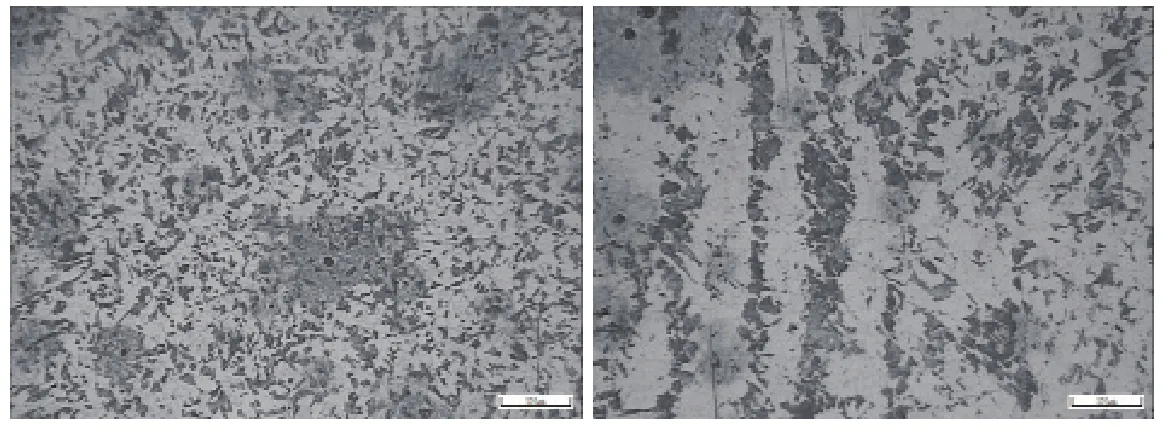

生产中采用的热处理工艺:910℃正火,保温时间2.5h,空冷。正火后的锻件组织如图6所示。

由图6可见,正火对魏氏组织有一定的改善,但未完全消除,魏氏组织为1级。但是带状组织依然存在。可见,正火并不能消除带状组织,只能起到一定的改善作用,有研究表明,消除带状组织可以通过高温扩散退火、反复锻造和退火。正火后组织仍然不均匀,这种不均匀组织会对后续的调质处理产生不良影响。

锻件调质组织观察

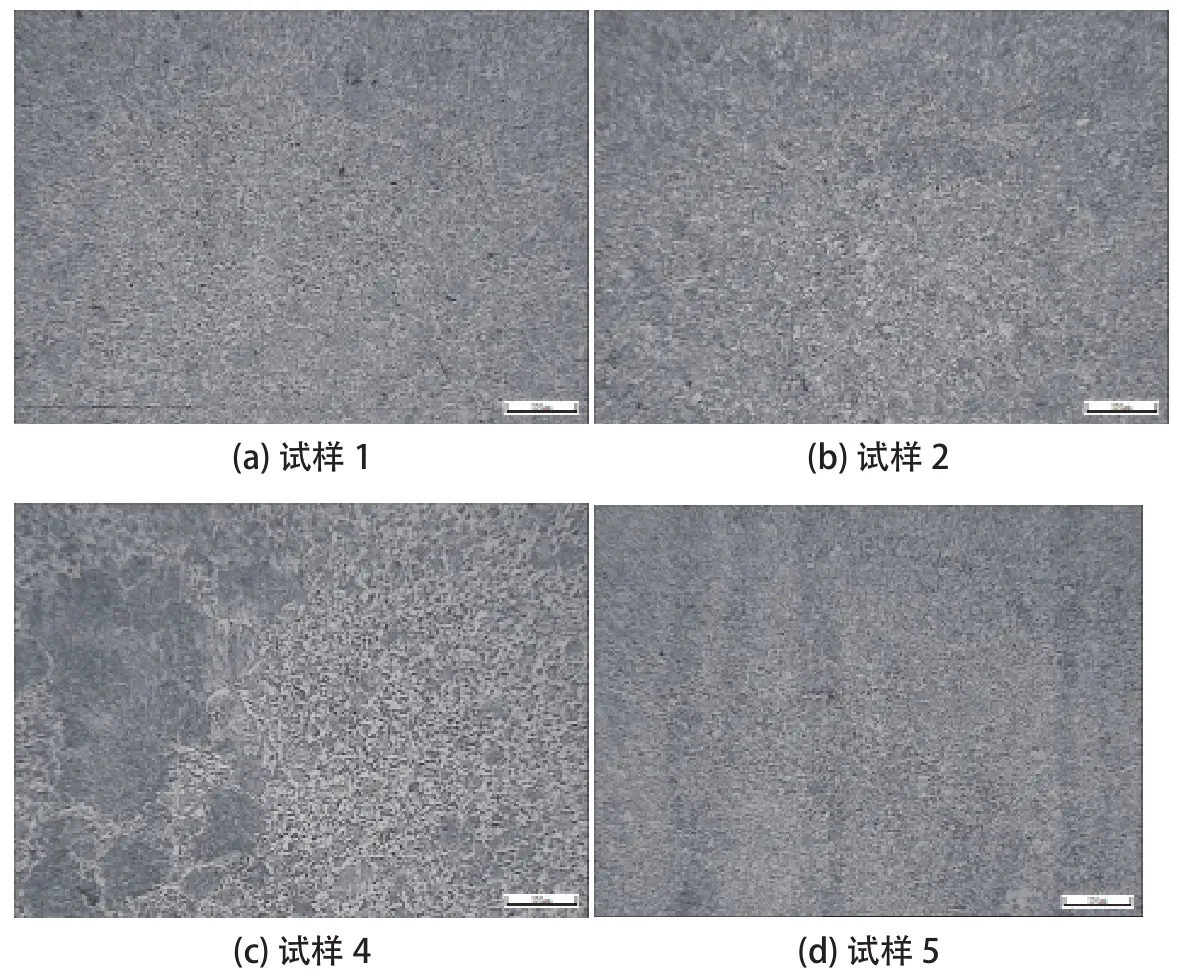

锻件经正火后,再经920℃加热、保温2h后水冷淬火,锻件出炉到入水淬火时间小于20s。回火工艺为630℃,保温5h后水冷。经调质处理的锻件组织见图7。

由图7可见,锻件不同部位组织不均匀,带状组织未能通过调质消除,只能改善。局部有粗大晶粒,且晶粒不均匀。粗大晶粒常伴随针状铁素体产生,也会对钢的机械性能产生影响。试样4处发现了严重粗大的晶粒,且晶粒大小不均匀。试样2和试样5组织为回火索氏体,试样1组织中铁素体有带状倾向。

图6 正火后锻件金相组织

图7 调质后锻件金相组织

原因分析与小结

调质后的组织不合格主要是晶粒不均匀,局部有粗大晶粒存在。这种组织主要是受两方面影响的:正火后的魏氏组织和淬火时的晶粒长大。

锻后魏氏组织的产生是锻后晶粒粗大的表现,而锻后粗大的晶粒具有组织遗传性。由于锻造加热温度高,锻后容易形成粗大奥氏体晶粒,冷却到室温后,在原来奥氏体晶粒内由于相变产生了许多小晶粒。这些小晶粒的空间取向往往与原奥氏体晶粒的取向保持一致,也就是说,形式上是一颗大晶粒被分割成一颗颗小晶粒,实际上还是一颗大晶粒。当正火加热时,这些小晶粒还会形成原来粗大的奥氏体晶粒,且取向没有多大变化,随着正火加热温度不同,只是还原程度不同罢了。正火冷却时,一颗奥氏体晶粒又再次重新被分割成若干小晶粒。这样,正火前原来粗大的奥氏体晶粒虽然形式上被细化了,但实质上由于很多小晶粒的位相与原奥氏体晶粒一致,所以仍保留粗大晶粒的特征。为了解决这一问题,生产上最经济的办法是将锻后锻件进行退火处理。通过相变重结晶来细化晶粒,能有效消除组织粗大问题。

锻件淬火同样是将锻件加热到奥氏体态,快速冷却,冷却速度绕过C曲线的“鼻尖”,奥氏体态的钢来不及析出铁素体时就已经到了Ms点(马氏体转变开始点)以下,发生马氏体转变,马氏体的晶粒尺寸和原奥氏体晶粒尺寸保持一致。也就是说,淬火后马氏体晶粒大小取决于原奥氏体晶粒大小。奥氏体晶粒长大的原理是因为晶界能量高,为了减少总的晶界面积,降低界面能,在一定温度条件下奥氏体晶粒会发生相互吞并而使晶粒长大的现象。所以,奥氏体晶粒长大在一定条件下是一个自发的过程。奥氏体晶粒长大是通过晶界推移实现的,是晶粒长大力和晶界推移力相互作用的结果。奥氏体晶粒长大受诸多因素的影响,在材料冶炼方法、成分和原始组织一定的情况下最主要的影响因素是加热温度和保温时间。加热温度越高,保温时间越长,奥氏体晶粒将越粗大,且加热温度的影响要远比保温时间的影响大得多。因此,在生产中,若保温时间一定,适当降低加热温度,则形成的奥氏体晶粒要细小,淬火后得到的马氏体晶粒同样细小。

制定热处理工艺时,特别是淬火工艺,常以钢相变温度为依据。低碳低合金钢属亚共析钢,则以钢的Ac3温度(钢由珠光体态完全转变为奥氏体态的温度)为依据,淬火温度一般为Ac3+(30~50)℃。LF2材料的Ac3温度约为850℃,而之前生产中用的淬火温度为920℃。在初始组织均匀的情况下,淬火温度稍高能加速碳化物和合金元素溶于奥氏体,有利于提高淬透性。但是当初始组织不均匀的时候,淬火温度过高则可能导致晶粒异常长大。因此,为了解决生产时出现的局部晶粒粗大的问题,在后续生产中将淬火温度降为880℃,以达到细化晶粒的目的。因此,针对出现的组织不合格问题,调整了热处理工艺,将910℃正火工序更改为900℃退火工序;将920℃淬火工序更改为880℃淬火工序。

(《热处理工艺对低合金结构钢LF2组织的影响(下)》见2016年第17期)