浅析“僵尸肉”食品安全事件报道的新闻框架

2016-06-15莫莉

莫莉

浅析“僵尸肉”食品安全事件报道的新闻框架

莫莉

摘 要:“僵尸肉”事件是近两个月来影响范围广、争议比较大的一个公共食品安全事件。本文希望实现的是能考察新闻媒体(通过网络渠道传播)是如何报道此次“僵尸肉”食品安全问题的,报道这一新闻事件是否存在一个普遍的新闻框架,如有,那么这一框架是如何构建的。二是探讨对于“僵尸肉”新闻报道中,是否出现了有失偏颇或报道不专业的现象。

关键词:新闻框架 僵尸肉 食品安全报道

“僵尸肉”事件是近年来影响范围广、争议比较大的一个公共食品安全事件,从2015年六月中旬至七月中旬,关于“僵尸肉”的报道沸沸扬扬,在百度搜索关键字“僵尸肉”并将范围缩小至“新闻”类目,共出现284000个相关搜索结果。自六月初起,就陆续有零散新闻报道了各地海关打击走私的专项行动,未引起太多关注。6月23日,新华网(长沙)发表了一篇题为《走私“僵尸肉”窜上餐桌,谁之过?》的报道,让“僵尸肉”一词第一次曝光在公众面前,从这里开始,舆论被引爆,各媒体关于“僵尸肉”报道数量呈现大幅度上升。6月30日,《新京报》刊出《“僵尸肉”检测难 多为国外国企战备肉》一文,将“僵尸肉”源头定位为战备储存肉,掀起了第二轮舆论小高峰。而在7月9日晚,微信公众号“食品安全参考”发表了一篇记者洪广玉的文章《剧情逆转的时候到了:“僵尸肉”报道是假新闻!》,使事件出现了反转。截止七月中旬,新华网记者一方坚持新闻线索来源准确,坐实“僵尸肉”的存在及其来源,而另一方则质疑新闻线索的准确性,并称同行如需了解,可提供原音资料,双方为此争论不休。公共食品安全事件不仅关系民生,也关系社会公共秩序的发展与稳定。新闻媒体将公共食品安全事件呈现在大众视野之中,满足大众知情权的同时,又不可避免的通过自身观点、立场的表达对大众产生引导作用。所以,媒体如何呈现公共食品安全事件,以及如何表达观点、表达何种观点,都关系到媒体在应对此类事件中应发挥的作用、承担的责任和存在的问题。因此,研究这一“如何”与“怎样”,是对使媒体更好的发挥舆论监督功能、应对公共食品安全问题有着积极作用的。

一、研究对象与目的

本文以6月23日0:00至7月13日0:00通过网络渠道发布的与“僵尸肉”事件相关的新闻报道为研究对象,以6月23日0:00至6月30日0:00作为第一阶段,6月30日0:00至7月9日0:00作为第二阶段,7月9日0:00至7月15日0:00作为第三阶段,包括消息、通讯、评论等各类新闻题材。选择其为研究对象,主要出于以下考虑:

1、根据“僵尸肉”事件的发展线索,6月23日,新华网(长沙)发表了一篇题为《走私“僵尸肉”窜上餐桌,谁之过?》的报道,让“僵尸肉”一词第一次曝光在公众面前,随后一周时间各大媒体出现与”僵尸肉“有关的新闻报道出现大幅度增长,故以6月23日作为研究对象的时间起点。

2、“僵尸肉”新闻报道在24号、25号出现高潮,多家媒体就此事发表文章并进行评论,在接连几天的高曝光量后,随着时间推移逐渐回落。6月30日,《新京报》一篇关于《僵尸肉检测难 多为国外过期战备肉》的新闻报道再次引发舆论小高潮,故将此段时间作为第二阶段。

3、7月9日晚,微信公众号“食品安全参考”发表了一篇记者洪广玉的文章《剧情逆转的时候到了:“僵尸肉”报道是假新闻!》使事情再次进入公众视野,并引发新闻传播界学者的相关讨论,故将此时间段作为第三阶段。

4、选择网络渠道为主要研究渠道,主要考虑网络媒体相对于报纸、杂志等网络媒体而言,特别是针对公共食品安全事件的特殊性,更具有传播速度快、更新频度高,涵盖受众范围广,受众互动性、反馈性强的特点。

通过研究,本文希望实现的是能考察新闻媒体(通过网络渠道传播)是如何报道此次“僵尸肉”食品安全问题的,报道这一新闻事件是否存在一个普遍的新闻框架,如有,那么这一框架是如何构建的。二是探讨对于“僵尸肉”新闻报道中,是否出现了有失偏颇或报道不专业的现象。

二、研究方法

根据已分类的三个时间段,通过百度新闻的高级检索功能,选择时间段,设置关键词为“僵尸肉”,以焦点排序功能为优先顺序(焦点排序功能是根据用户搜索的关键词结构,将百度认为最具价值,也就是最有时效性和相关性的新闻优先排列),从三个时间段中分别选取排名前20条的新闻,共60条新闻(这些新闻报道中包含分时段具体到每天的时间点,也包括出现重要转折点时期的新闻报道),对其具体分析报道进行分析(包括主题、消息来源、形式等内容)。采用内容分析法,结合新闻框架研究,对其中内容进行客观、定量的归类与分析,以求展现文本特征、倾向和报道框架。

三、“僵尸肉”食品安全报道的框架分析

(一)、研究类目的构建

框架是对事物认知和呈现的架构、以及隐含其中的思想表达。所有我们对于现实生活经验的归纳、结构与阐释都依赖于一定的框架,框架能够使我们确定、理解、归纳、指称事件和信息。[1]框架分析离不开类目建构,王石番在总结前人研究基础上,归纳出类目建构的九个原则:符合研究目的、反应问题、穷尽、互斥、独立、单一分类原则、功能性、可操作性、合乎信度效度。[2]类目建构种类中,又可分为“说什么”与“如何说”两种类目,分属实质与形式两种。本文采用此分类方法,根据研究目的和问题,建构出主要研究类目。

1.实质类目

在实际研究中,往往根据研究需要进行取舍与简化,本文根据研究样本特点,在实质类目中选择“主题类目”、“来源类目”、“方向类目”三种进行建构。

(1)、主题类目

主题类目是对某一时间主题的界定,是新闻中心思想的集中体现,即戈夫曼称之为这是什么事(what is it that's going on here)[3]。王石番认为,主题类目是内容分析最一般性的类目,是应用最广、回答最基本问题类目。[4]本类目主要分析“僵尸肉”食品安全事件报道内容中心思想为何,不同阶段是否存在变化,通过梳理分析,将研究内容的主题类目分为以下五类,包含两个或以上的主题类目,则以占主导地位的类目进行归类。

A.现状问题:对现阶段我国冻肉食品安全监管体系、冻肉食品行业秩序中存在的问题进行点评。

《“僵尸肉”折射监管漏洞》(2015年6月25日,《人民日报》北京)具体到“僵尸肉”问题,由于冻品走私网络已经覆盖全国,呈现出抱团化、链条化的特点,所以在治理上,既需要海关、公安、工商、检验检疫等多个职能部门进行配合,也需要相关省份联动起来,才能从源头上堵住冻品走私贩私,捍卫健康有序的市场环境。

《“僵尸肉”是怎样冲过7层关卡的》(2015 年6月25日,中国网)可以说,从海关的走私稽查,到国内各省市的市场流通监管,都有海关、食品药品、工商管理和畜牧局的动物肉品检验检疫等监管程序,而且,还要加上依法打击制假售假监管环节的质监和餐饮行业卫生监督的卫生行政管理部门,至少有7个监管部门层层把关,却让“僵尸肉”走上了百姓餐桌。如此大的监管漏洞,又怎么能让国人吃的安全和吃得放心?

B.事件调查:对“僵尸肉”事件的调查报道,以曝光“僵尸肉”的来源、流向、犯罪团伙作案方式等,探求事件发生的原因、问题。

《10万余吨走私冻肉入境:部分"肉龄"达40年》(2015年6月23日,新华网)6月1日,长沙海关破获一起特大走私冻品案,打掉以黎某、钟某等分别为首的2个涉嫌走私冻品团伙,查扣涉嫌走私冻牛肉、冻鸭脖、冻鸡爪等约800吨,价值约1000万元。据长沙海关介绍,这是湖南历年来查获的最大宗走私冻品案。...... 当天在长沙共发现了3个用来存放这些走私冻品的冷库,总面积约3000平方米。冷库中堆放了大量包装上写着外文的来源不明的冻品。黎某走私的冻品即存放在其中的两个冷库中,通过长沙市红星冷库的门面分销到湖南省内14个市州和全国各地。......

C.政府行动:报道在“僵尸肉”这一食品安全事件曝光后,相应监管部门以及政府所采取的实际行动与措施。

《云南销毁600余吨走私“僵尸肉”(图)》(2015 年7月9日,中国新闻网)7月8日,中越边境云南省红河哈尼族彝族自治州河口县集中销毁查获的670余吨牛肉、牛肚、鸡脚、鸡翅等走私冻品,这些“僵尸肉”从越南走私入境,原产地不明,抽查的样品没有中文标识也没有经过任何的检验检疫,经检验冰冻时间最长的已达数年,有的已变质发臭。

《乐山开展专项检查 中心城区暂未发现“僵尸肉”》(2015年7月9日,中国日报中文网)

为了防止“僵尸肉”现身乐山市场,市食品药品监督稽查支队高度重视,在7月1日—8日在市中区范围内开展了专项检查,并要求各区(市、县)局同步开展此项工作。为了保证走私“僵尸肉”专项检查工作顺利开展并取得实效,支队还专门成立专项检查工作组。

此次专项检查重点对肉类生产企业、大中型流通企业、冻库、大中型餐饮企业和学校食堂进行检查,特别是加大对农贸市场、批发市场、冻库、超市、肉食店、小餐馆、大排档等肉及肉制品销售使用集中地的检查执法力度,重点检查进口肉类及肉制品的生产日期和检验检疫报告,严格检查排除风险隐患,规范经营行为,保障肉类及肉制品市场质量安全。

D.新闻报道争议:关于“僵尸肉”新闻报道的争议。

《新华社记者回应“僵尸肉假新闻”事件》(2015年7月14日,半岛晨报)

洪广玉:

你好。我是新华社记者李丹。

你于7月9日发布了 《剧情逆转的时候到了:“僵尸肉”报道是假新闻! 》一文。文中多次提及我的报道《走私“僵尸肉”窜上餐桌,谁之过? 》,并作出该报道“是假新闻”的结论。面对这样轻率的结论,我觉得有必要与你郑重商榷几个问题。......

《“僵尸肉”假新闻背后的社会病症》(2015 年7月14日,腾讯网文化专栏,吴戈 文)这次,李丹又使用了“过期变质冻肉”的概念,并引用7 月8日云南查获670吨走私冻品中“冰冻最长的已达数年”、“有的已变质发臭”加以证明。但是,恰恰是用“过期变质冻肉”这种混淆不清的概念暗示大部分走私冻品都已变质,再度严重夸大了事实。客观上,这种报道利用了公众对食品安全的焦虑,将对海关缉私成果的官样文章打扮成容易走红的食品安全题材,并用似是而非的偷梁换柱之法塑造出“僵尸肉”的完美主题。

E.其他:非以上主题类目都属于其他。

《你家有没有“僵尸肉”?》(2015年7月9日,海南日报)营养专家介绍,一般来说温度越低冷冻肉品的保质期越长,因为肉的脂肪在一定的温度和氧气环境下会发生酸败,冷冻后会抑制这种酸败,温度越低酸败越缓慢。在-10℃条件下,肉可以保存2个月;在-18℃条件下,肉可保存4个月;在-30℃条件下,可保存10个月以上。但并不建议吃冷冻肉,因为冷冻后肉的营养价值会大大降低,冷冻后肉制品的蛋白质会发生分解,维生素几乎全都流失掉。

数据统计与分析

主题框架的呈现

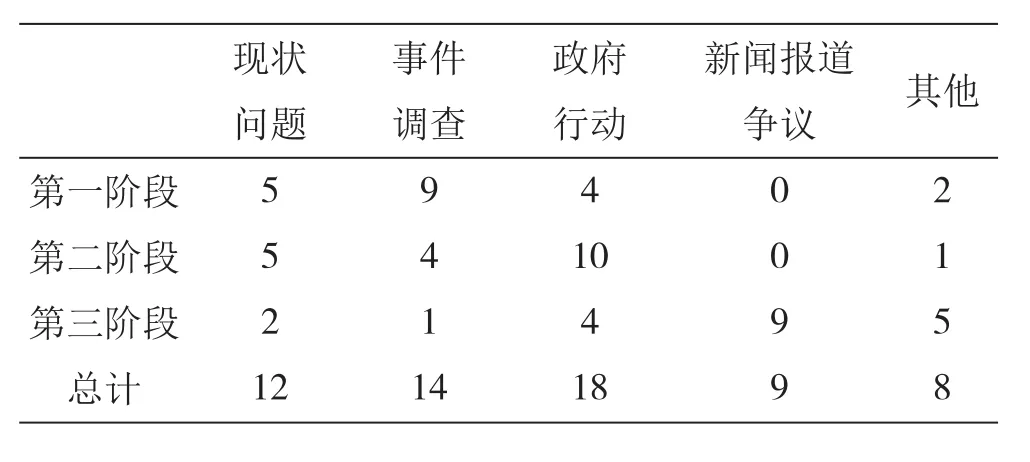

对研究范围内的60篇与“僵尸肉”有关的食品安全报道主题类目进行统计分析后发现,以“政府行动”最多,为18篇,占30%,其次为“事件调查”,为14篇看,占23.3%,接着为“现状问题”、“新闻报道争议”、“其他”,分别为12篇、9篇、8篇,占研究样本总体比例为20%、15%、13%。

在“僵尸肉”事件发生的第一阶段,以“事件调查”最多,也是三个阶段中占此类主题最多的一个时段,共计9篇,多为报道“僵尸肉”的来源、流向、涉案金额、涉案肉类品种、走私链条等事件细节。如《10万余吨走私冻肉入境:部分"肉龄" 达40年》就报道了长沙海关查货查扣涉嫌走私冻牛肉、冻鸭脖、冻鸡爪等约800吨,未经检疫且来源不明。同时提及走私链条细节“走私人员从境外以低价采购货品,用集装箱发至香港,然后发往越南海防,在中越边境的芒街拆解,雇佣边民“蚂蚁搬家式”将冻品运到境内。一个35吨的集装箱冻品由几十个边民搬运,一两个小时就能搬完。”从事件发生发展到深入调查的三个阶段,“事件调查”主题一直贯穿,以“提出问题”的形式将“僵尸肉”事件传递及告知受众。

以“现状问题”为主题的报道内容大致可分为两类,一是“僵尸肉”食品安全问题给消费者、市场秩序带来的生产生活方面的影响,二是对我国食品安全监管体系、食品行业秩序中存在的问题进行揭露或批评。同时,在“僵尸肉”事件发生后,特别是在选取时间段的第二阶段,关于“政府行动”这一主题的新闻报道呈现上升趋势,也是三个阶段中统计数量最多的时间段,共计10篇,主要报道相应监管部门对市场进行整治或抽查的结果,以稳定民心,维护社会秩序。在第三时间段,由于在7 月9日出现了“僵尸肉”事件的反转,故从7月9日晚20点23分《剧情逆转的时候到了:“僵尸肉”报道是假新闻!》发布后,新华网李记者与洪广玉双方关于“僵尸肉”的定义与新闻线索的准确性就成为了关注的焦点,同时,新闻业界不光对新闻报道本身进行自我质疑和批判,同时也将目光引出争论,通往更为理性道路。例如在《“僵尸肉”之争切不可失焦》(《北京日报》,2015年7月15日)一文中提到“抛开众声喧哗的舆论,更需要强调的是不论这些冻品的肉龄是“数年”还是“数十年”,都不应该突破监管防线、走上餐桌。超龄冻肉的出现,再一次暴露出我们食品安全防控体系之弱。亡羊补牢更要未雨绸缪,有关部门要加强监管,协同建立更长效的监督机制,确保监管有头有尾、有始有终,不能让食品安全事件成了“烂尾楼”,最后不了了之。更要从整体层面制定食品安全统一标准,不能零敲碎打,出了问题才开始定标准、下定义,否则只会按下葫芦又起瓢。监管跟上了,食品安全的保卫战才能最终胜利。”

但是,梳理抽取样本中发现,虽然在“僵尸肉”事件报道中,主题设置并不单一,但同类型主题的内容重复率却很高,多数消息提到的细节相同,缺乏更为深入与广泛的深度报道。例如“长沙海关破获走私冻品案”的过程和细节,被多家媒体转载,“1967年封存的鸡爪”、“70后牛肉”、“国外战备肉”等查货走私物品被反复提及却缺乏细节,“检测难”、走私链条和来源等内容也出现高度重合。

(2)、消息来源类目

Voakes曾为消息来源下了一个清晰的定义:

消息来源就是一些在新闻引述中提及且可确认的个人、组织或实体(entity:如文件或研究)。[5]

本文将消息来源类目分为五类,若一篇新闻报道中消息来源不止一个,则以突出消息来源归类,如用力均匀,则所属类别都分别计入。

A.新闻媒体:凡是代表新闻媒体自己的声音,都属此消息来源,例如记者的时评、社论等。[6]

B.政府部门或参与执法行动的人员

C.专家学者

D.受影响者,包括因“僵尸肉”这一食品安全问题在身体或思维上受到影响的受众。

E.其他,包括消息来源不明、来源无法辨识的情况

数据统计与分析

对抽取样本中的60篇关于“僵尸肉”新闻报道的消息来源类目进行统计,得到消息来源数量和比例按照由高到低的顺序进行排列,依次是:政府部门或参与执法行动的人员36篇,占比例60%,新闻媒体20篇,占比例33.3%,专家学者3篇,占比例5%,受影响者1篇,占比例1.7%。

从消息选择来源来看,媒体在报道“僵尸肉”事件中,更倾向于以“政府或参与执法行动的人员”作为主要的消息来源,这也说明在这一事件中,政府部门的行动更具有权威性和一手性,这些行动不仅包括对走私冻品的稽查,也包括对“僵尸肉”存在的检查情况报告。但在新闻报道中,对于走私冻品的稽查,消息来源中提到的消息提供者主体并不明确,多以模糊字眼出现,例如“广西一打私民警”、“80后缉私人员”、“据海关相关人员介绍”等,也许出于对海关缉私民警的保护,但新闻报道中仍可以通过化名方式对消息提供者进行保护,同时也能使信源更具信服力。

新闻媒体的发声,既有对食品安全监管体系缺陷的探讨,又有在客观冷静的基础上分析促成减少这一问题的积极措施,同时,由于“僵尸肉”事件存在的新闻争议性,新闻媒体在这一事件中,并非一味放大争议,而是在从争议背后进行自我反省,自我批判,以更理性的角度看待“僵尸肉”事件。

(3)、方向类目:即报道中叙述、评论等传播内容所显示的态度偏向与立场。分为三类:正面报道、中性报道、负面报道。

数据统计与分析

“僵尸肉”事件的新闻报道中,以负面立场为主(63%,38篇),其次是中性立场(25%,15篇),正面立场(11.7%,7篇)。总体而言,负面报道针对食品安全问题而言,更多的是描述出现安全问题的食品的脏污,同时指出现阶段更多有待改进之处,以督促解决问题、消除影响,建立健全食品安全监管机制作为出发点时,负面报道更有利于发挥报纸舆论监督作用。中性立场更多体现在对于“僵尸肉”事件以及其新闻争议探讨中,以其读者对话题产生思考及更为理性的认知。“正面态度”则体现在对政府部门行动有成效的报道中。

2.形式类目

王石番将形式类目分为“传播形式或类型”、“叙述形式”、“强度类目”、“策略类目”四种类目。[7]本文根据研究对象及研究问题,选择“传播形式或类型”,即“报道类型”为类目进行建构,并依照新闻题材将其分为以下三类:

A.新闻报道:包括消息、新闻通讯、深度报道等,以告知受众新近发生事实为主要目的的新闻题材。

B.评论:针对“僵尸肉”问题所发表的评论

C.其他

数据统计与分析

从形式类目来看,新闻报道为43篇,占比例为71.7%,新闻评论为17篇,占比例为28.3%。由于研究对象是通过网络渠道传播,故其时效性高,能第一时间对新闻事件进行报道追踪,故新闻报道成为必然的选择。另一方面,新闻评论则是对这一食品安全问题追求深度的体现,告诉人们如何认识这一食品安全问题,也是反映编辑部立场和主张的方式,体现了思想的多元化。

四、结论与思考

此次“僵尸肉”食品安全事件新闻报道的框架特点:

1、从主题框架设置可见,此次“僵尸肉”食品安全事件新闻报道偏向于叙述事实,且叙述的事实能较为均匀分布于叙述事件发展、有关部门采取的行动、对存在问题的调查等,一方面符合受众对事件的认知规律、满足受众知情权需要,同时也显示出了一定的问题意识,即对现阶段我国食品安全监管体系、食品行业秩序中存在的问题进行批评或思考。在“僵尸肉”事件报道中,主题设置并不单一,但同类型主题的内容重复率却很高,多数消息提到的细节相同,缺乏更为深入与广泛的深度报道。然而,对于以对策建议方面的主题基本没有,可考虑将其视为为解决问题而作出的尝试和努力,从而实现更立体化、多角度的报道。

2、从消息来源的选择来看,新闻媒体考虑到提高工作效率、维持新闻可信度以及消息来源互动等方面,多以政府部门等权威信息源为主。然而很多媒体的跟随报道对于消息来源照单全收,不考虑或追踪新闻线索的可靠性,导致出现了部分新闻线索为旧新闻的嫁接,并无准确新闻来源,能查到的也仅仅只有许多年前模糊的一条相关新闻而已。老百姓进嘴的东西,由不得半点含糊。“僵尸肉”首先应当是个科学问题,在概念上必须有所明确。“到底什么是僵尸肉”、“冷冻数年和数十年有无本质区别”,这些问题不讲明,始终云里雾里,争不到一个点上。但遗憾的是,在这样的核心问题上,至今仍缺乏权威的声音。有关部门最新的通告只称在今年查获的走私冷冻肉品中,有的查获时生产日期已达四五年之久。这显然失之笼统、避重就轻,给人顾左右而言他之感。食品安全不能搞得草木皆兵、人心惶惶。当前,有关方面就应该果断站出来,厘清概念、拨开迷雾,在整体层面上给出一个标准和定义,平复公众的焦虑情绪。

3、食品安全报道中往往存在许多争议之处,其中一个重要原因就是为了追求眼球效应而夸大报道。虽然在“僵尸肉”事件中,出现了为吸引眼球而夸大用词、嫁接用词的现象,如“70后鸡翅”、“80后猪蹄”等,但总体而言,新闻媒体还是在回归理性上迈出了重要一步。在新闻报道中,媒体并没有一味的披露问责,也对政府部门在监管和稽查方面采取的积极措施和进步给予了肯定。同时,及时把控舆论方向,一方面像受众展示争议所在,另一方面也通过评论等新闻报道方式将公众视野转移至更为本质的问题,而不是纠缠于表面的争吵,这也是此次“僵尸肉”事件中追求理性报道的表现。

4、研究局限:由于存在时间及人力的限制,本研究只截取了三个时间段60篇新闻稿作为研究对象,资料搜集方面存在限制。二是并无对受众反馈的研究分析,如有,则可以使新闻框架研究更为丰满。

参考文献:

[1]Goffman,Frame Analysis; An Essay On The Organization Of ExperienceM]. Cambridge.MA:HarvardUniversity Press, 1974.

[2]王石番.传播内容分析法一理论与实证[MI,台北:幼师文化事业公司,1991, 199-202

[3]Goffman,Frame Analysis; An Essay On The Organization Of ExperienceM]. Cambridge.MA:HarvardUniversity Press, 1974.

[4]王石番.传播内容分析法——理论与实证[M],台北:幼师文化事业公司,1991,208

[5]转引自臧国仁新闻媒体与消息来源[M]. ft北:三民书局,1999: 161

[6]转引自臧国仁新闻媒体与消息来源[M]. ft北:三民书局,1999: 161

[7]王石番.传播内容分析法一理论与实证[M],台北:幼师文化事业公司,1991, 2丨8-224

中图分类号:G212

文献标识码:A

收稿日期:2015-12-10

作者简介:莫莉,广西大学新闻传播学院硕士研究生。