腰椎CT矢状重建在腰椎不稳诊断中的研究

2016-06-15胡金秋杨铭宋佰慧李幼琼于翠萍

胡金秋 杨铭 宋佰慧 李幼琼 于翠萍

腰椎CT矢状重建在腰椎不稳诊断中的研究

胡金秋 杨铭 宋佰慧 李幼琼 于翠萍

目的 利用腰椎CT矢状重建图像进行形态测量,为提高腰椎不稳的诊断率提供相应的参考数据。方法 对100例正常成人(正常组)和60例腰椎不稳患者(不稳组)的腰椎CT扫描图像进行三维重建,在矢状重建图像上测量L4~S1相邻椎体间的矢状成角Q和移位距离比AO/W,比较不同性别正常成人和腰椎不稳患者在矢状成角Q和移位距离比AO/W是否存在差异。结果 正常成人和腰椎不稳患者的腰椎CT三维重建图像上矢状旋转角度Q和相对移位AO/W指标在L4~L5、L5~S1节段存在差异,其中在L5~S1:不论男性和女性,Q和AO/W参数与腰椎不稳患者的数据比较差异具有统计学意义(P<0.05),而在L4~L5:只有男性AO/W参数与腰椎不稳患者的数据比较差异具有统计学意义(P<0.05)。结论 腰椎节段正常人的矢状旋转角度Q和相对移位AO/W与腰椎不稳患者的指标存在差异,具有差异性的数据集中在L5~S1节段,这对提高腰椎不稳诊断率和治疗上存在指导意义。

腰椎不稳;CT重建;诊断

腰椎不稳的临床表现缺乏特异性,因此影像学对腰椎不稳的诊断非常重要,从影像学的角度来看,大致分为X线平片、CT图像、MRI图像三种[1-3]。目前其主要依靠X线对其进行诊断。然而凭借X线片为依据的参数测量和定性存在较大的误差和一定的主观性,因此诊断参考依据一直存在分歧和争议[4-6]。另外在腰椎不稳的诊断方面我国一直利用的参考数据多出自国外,不同人群骨骼发育存在差异,因此利用先进的影像学技术测量国人腰椎的参考数据用于诊断腰椎不稳很有必要。本研究首先采用CT三维重建技术,把国人腰椎在矢状重建图像上进行精确地形态学测量,提供国人腰椎正常的形态学数据和腰椎不稳患者各区段相应退行性改变的形态学数据,并比较两者在统计学上是否存在差异,为腰椎不稳的诊断和治疗提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取退变性腰椎不稳患者(L4~S1) 60例为不稳组,男女各30例。入选标准:病例选取在25岁以上,无腰椎侧突病史,腰椎有明显疼痛感且无明显滑移的腰椎不稳患者。另选取身体健康,无腰椎不稳者100例为正常组,男女各50例。入选标准:根据控制变量的原则,选取年龄25岁以上的既往体健,腰椎无患病历史,下肢无神经根压迫症状,并且尚未接受理疗等影响腰椎形态结构的治疗的正常人。

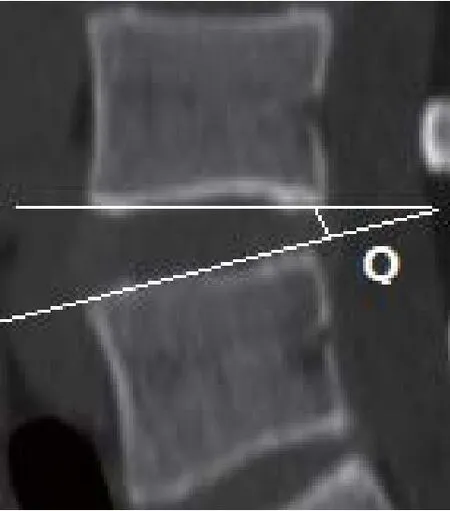

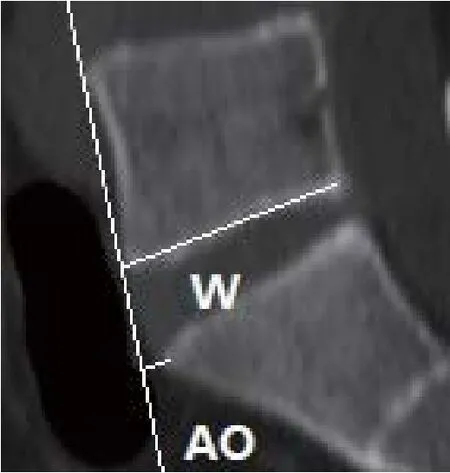

1.2 仪器与方法 使用Toshiba Aquilion One螺旋扫描仪(东芝公司,日本),患者仰卧位,轴位扫描。扫描参数:电压140kV,电流量250mA,采集厚度0.5mm,连续螺旋扫描。将扫描后的原始二维图像传至工作站,加载MPR图像,在矢状面观察腰椎全貌,在三维重建的图形上进行测量。在CT影像工作站测量腰椎L4~L5,L5~S1以下指标[4]:测量各节段矢状角度Q(见图1)和移位距离比AO/W(见图2)。这些项数据都将间接表达出腰椎生理曲度,而生理曲度的改变为腰椎不稳诊断的一项重要指标。

1.3 统计学方法 应用统计学软件SPSS17.0进行数据处整理,矢状角度Q和移位距离比AO/W的测量值用“x±s”表示,在正常组及不稳组各项数据之间采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义,P<0.01为差异有显著统计学意义。

图1 矢状角度Q的测量方法

图2 移位距离比AO/W的测量方法

2 结果

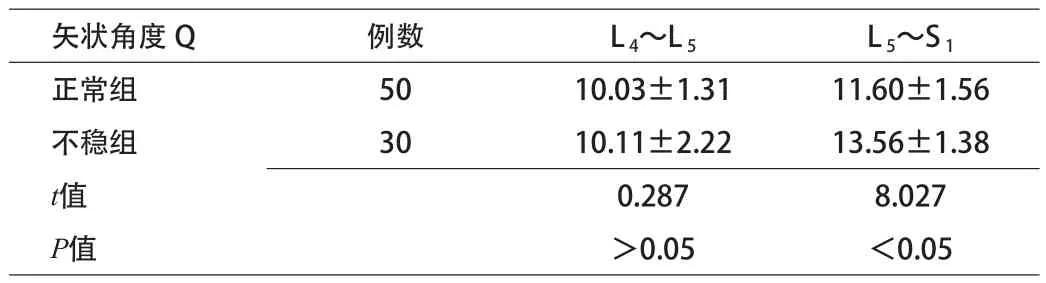

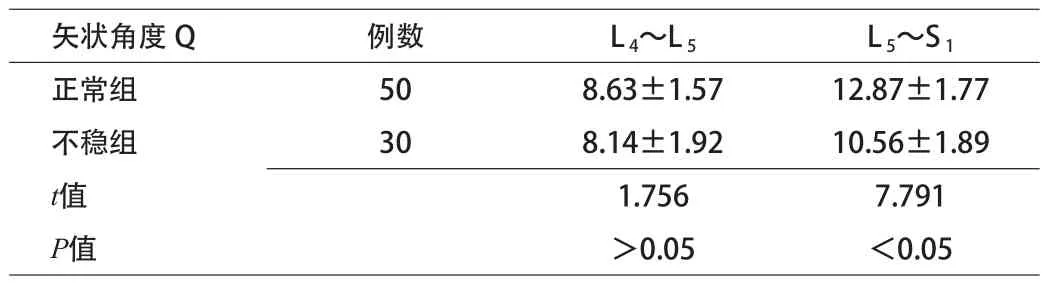

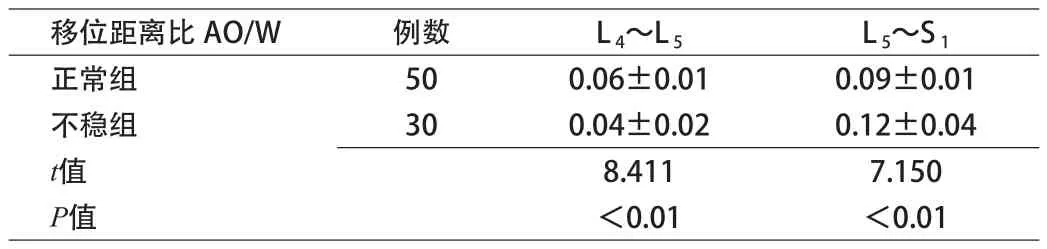

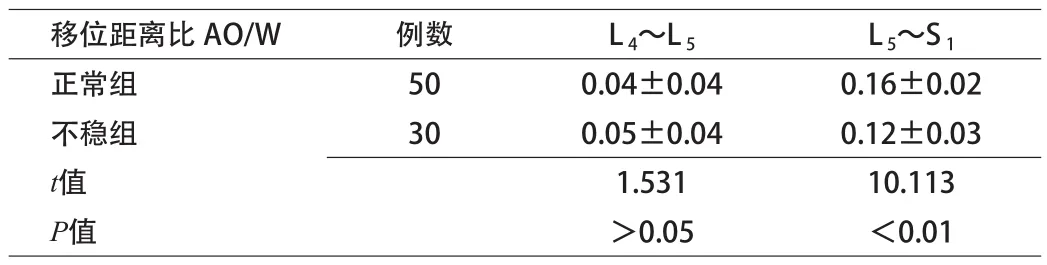

正常成人和腰椎不稳患者的腰椎CT三维重建图像上矢状角度Q和移位距离比AO/W指标比较见表1~4。在L4~L5、L5~S1节段存在差异,其中在L5~S1:不论男性和女性,Q和

AO/W参数与腰椎不稳患者的数据比较差异具有统计学意义(P<0.05),而在L4~L5:只有男性AO/W参数与腰椎不稳患者的数据比较差异具有统计学意义(P<0.05)。

表1 男性腰维CT重建图像下矢状角度Q的测量表(x±s)

表2 女性腰维CT重建图像下矢状角度Q的测量表(x±s)

3 讨论

在传统腰椎不稳的诊断中,利用CT进行诊断往往是以辅助手段的形式出现的[7]。CT图像提供了准确的退行性变和椎间关节方向的图像,但二维图像中椎小关节间隙变窄,黄韧带肥厚,关节囊变形突出等现象缺乏特异性,不足以形成可靠的依据进行腰椎不稳的诊断。然而采用CT三维重建技术对腰椎图像进行处理后进行测量就可以在很大程度改善这一问题,这为诊断腰椎不稳提供了新的思路。利用本次方案所选取测量位置为L4~S1这二个节段,由于个体之间存在差异,绝对的数值误差较大,因此用移位距离比AO/W作为参考数据来减少误差。测量结果显示L5~S1完全适用于本次实验的全部方法,说明在腰骶角位置上腰椎不稳患者与正常人有明显差异。但是单一通过影像学得出的结论缺乏组织化学、病理学、生物化学等的直接证实腰椎退行性改变的情况和程度。并且由于自身的局限性单一的影像学参数在诊断腰椎不稳的过程中无法取代临床的评估,因此影像学参数应该作为一种辅助数据结合临床评估对腰椎不稳进行诊断。

应用X线片参考数据的诊断来定义椎间不稳定主要采用过屈过伸体位,其标准在不同患者身上取材很难实现统一,重复利用性较低。取材时轻微的体位变化即可造成较大的误差,影响相关指标的采集和比较。并且如果在片子质量不佳时,小于5mm的误差很容易被高估,这对诊断的准确性也造成不小的影响[8-10]。而采用仰卧位,轴位扫描,体位统一,且腰椎CT重建图像清晰,测量数据更加真实可靠。测量结果显示正常成人和腰椎不稳患者的腰椎CT重建图像上矢状角度Q和移位距离比AO/W指标在L5~S1节段存在差异,因此应用腰椎CT扫描图像进行三维重建对发生在L5~S1节段腰椎不稳患者的诊断有指导意义。

表3 男性腰维CT重建图像下移位距离比的测量表(x±s)

表4 女性腰维CT重建图像下移位距离比的测量表(x±s)

[1] Abbott JH,McCane B,Herbison P,et al.Lumbar segmental instability:a criterion-related validity study of manual therapy assessment[J].BMC Muculosketlet Disord,2005,6(1):1-10.

[2] Boden SD,Davis DO,Dina TS,et al.Abnormal magnetic-resonance scans of the lumbar spine in asymptomatic subjects[J].J Bone Joint Surg AM,1990,72(72):403-408.

[3] Lan J,Chen QX,Zhai XJ.The change of shape and curvature in degenerative lumbar disc and its clinical significance[J].Chin J Clin Anat,2005,23(2):157-159.

[4] Majid K,Fischgrund JS.Degenerative lumbar spondylolisthesis:trends in management[J].J Am Acad Orthop Surg,2008,16(4):208-215.

[5] 沈剑粦,王宸.退行性腰椎不稳的研究进展[J].东南大学学报(医学版),2013,32(1):118-121.

[6] Frymoyer JW,Akeson W,Brandi K,et al.Clinical perspectives.In:Frymoye JW,Gordon SL.New Perspective on Low Back Pain[M].Rosemont:American Academy of Orthopaedic Surgeons,1989:217-248.

[7] 范顺武,赵兴.腰椎不稳和腰椎滑脱的相关问题[J].中国骨伤,2010,23(4):241.

[8] Viliavicencio AT,Bbuneikiene S,Bulsara KR,et al.Perioperative complications in transforaminal lumbar interbody fushion versus anteriorposterior reconstruction for lumbar disc degeneration and instability[J].J Spinal Disord Tech,2006,19(2):92-97.

[9] Leone A,Cuglielmi C,Cassar-Pullicino VN,et al.Lumbar intervertebral instalility[J].A review Radiology,2007,245(1):62-77.

[10] Taghipour Darzi M,Ebrahimi-Takamjani E,Salavati M,et al.Reliability of quality measures of movement in lumbar spine flexion-extension radiography[J].J Back Musculoskelet Rehabil,2009,22(3):149-156.

10.3969/j.issn.1009-4393.2016.21.010

卫生部科教司科研基金资助课题 (200903-039)

吉林 130031 长春医学高等专科学校(胡金秋 杨铭 宋佰慧 于翠萍) 130021 吉林大学基础医学院 (李幼琼)

杨铭 E-mail:496383468@qq.com