论《儒林外史》与《世说新语》人物塑造的互文性关系

2016-06-04贾骄阳

贾骄阳

(中国社会科学院 研究生院,北京 102488)

论《儒林外史》与《世说新语》人物塑造的互文性关系

贾骄阳

(中国社会科学院 研究生院,北京 102488)

[摘要]《儒林外史》与《世说新语》二者之间有着非常紧密的传承关系,特别是从互文性的角度观照其人物形象的塑造,可以看出《儒林》受到《世说》的巨大影响,王冕、鲁小姐、杨执中等人物,其实都暗含着《儒林》对于《世说》人物的引用、仿作、戏拟以及有意的“逆”式改写。正是因为采用的此种笔法,才使得《儒林》一书拥有极为深刻的内涵,并给读者一种带着幽默意味的幻灭感。

[关键词]《世说新语》;《儒林外史》;互文性

《世说新语》(以下简称《世说》)对后世文学的巨大影响是多方面的,它生发出无数精妙雅致的典故,多种可供运用加工的素材以及为人称道感怀的玄远清俊之精神,同时《世说》对于材料的组织编排方法也让历代作家获益良多。这一切都可以在《儒林外史》(以下简称《儒林》)中看出端倪。众所周知,《儒林》是讽刺小说的经典之作,而在我国古典小说史中,“讽刺小说”可谓颇有渊源——而《世说》则正好是其中极为重要的作品,其幽默的笔调,冷隽的讥诮,乃至寥寥数笔的轻描都极富讽刺意味,例如《俭啬》篇中对王戎之书写。

由此,《世说》与《儒林》实际上是一条蜿蜒的长河之中的上流与下流,其本身便存在着前后传承之关系。《世说》对于《儒林》的巨大影响已经引起广泛注意,各家从魏晋思想对于吴敬梓之影响,文人人格之转变以及《儒林》对于《世说》叙事结构的模仿等各个方面做了极为深入的研究,但关于此问题,依旧还有重新讨论解读的空间。在阅读《儒林》的过程之中,总会有一种“似曾相识燕归来”的感觉,《世说》之中的名士身影在文木老人笔下一闪而过,片刻又烟消云散,抑或是若隐若现,萦绕期间。

这种真实存在却如草蛇灰线的联系,正与西方的互文性理论相合。近年来越来越多的学者将互文性理论用于中国古代文学研究,成果非凡,但大多数人是将之施用于中国古典诗词的领域之中。而互文性理论最初则是生发自小说研究,同时由于中国小说独特的发展流脉,前后文本之间的紧密联系与借鉴比之西方有过之而无不及。特别是《儒林》这一部内涵广阔,含蕴颇深的巨著对其“前辈”《世说》的采撷化用,更是精彩纷呈,让人惊叹。因此,如果在互文性视域之下观照《儒林》之中的人物描写与情节设置,对有些问题可能会有更加清晰的认识。*互文性理论最早由法国批评家朱丽娅·克里斯蒂娃(Julia Kristeva)提出,经过众多学者的开拓,如今已经广泛运用于文学、电影等领域的研究之中。本文所依托的互文性定义出自索莱尔斯:“每一篇文本都联系着若干篇文本,并且对这些文本起着复读、强调、浓缩、转移和深化的作用。”见蒂费纳·萨莫瓦约的《互文性研究》,邵炜译,天津人民出版社,2003年版,第1页。

一、王冕:《世说》名士之遗韵

《儒林》中大多数人物都写得爱憎分明,入木三分,因而正面人物与反面典型常常是泾渭有别的。作为开篇第一回吴敬梓着重塑造的关键性人物,王冕被寄托了极大的理想与寓意,从他的身上可以看出很明显的《世说》名士之风。虽然如鲁迅先生所言,《儒林》之人物“大都实有其人”[1],但毕竟都是更名换姓,真正描写历史真实人物的并不多见,王冕则有幸被选中并加以加工创作,作为开篇的高士榜样。这个选择本身便极富象征性,根据传世的多篇王冕传记*可参见包括元徐显的《稗史集传·王冕》,明宋濂的《芝园后集·卷十》,清钱谦益的《列朝诗集小传·甲·前集·王参军冕》,朱彝尊的《曝书亭集·王冕传》,清初官修的《明史·王冕传》等。,可知这是一位个性飞扬,极具魏晋名士之风的人物,他举止狂放,衣着不凡,不睦权贵,喜好自然,于大雪天登高环顾,大喝道:“遍天地间皆白玉合成,使人心胆澄沏,欲仙去!”[2]1663这一幕便是置于《世说》之中恐怕也并无任何违和感。所以,吴敬梓对王冕的青睐本身便是对魏晋名士的肯定与追溯。

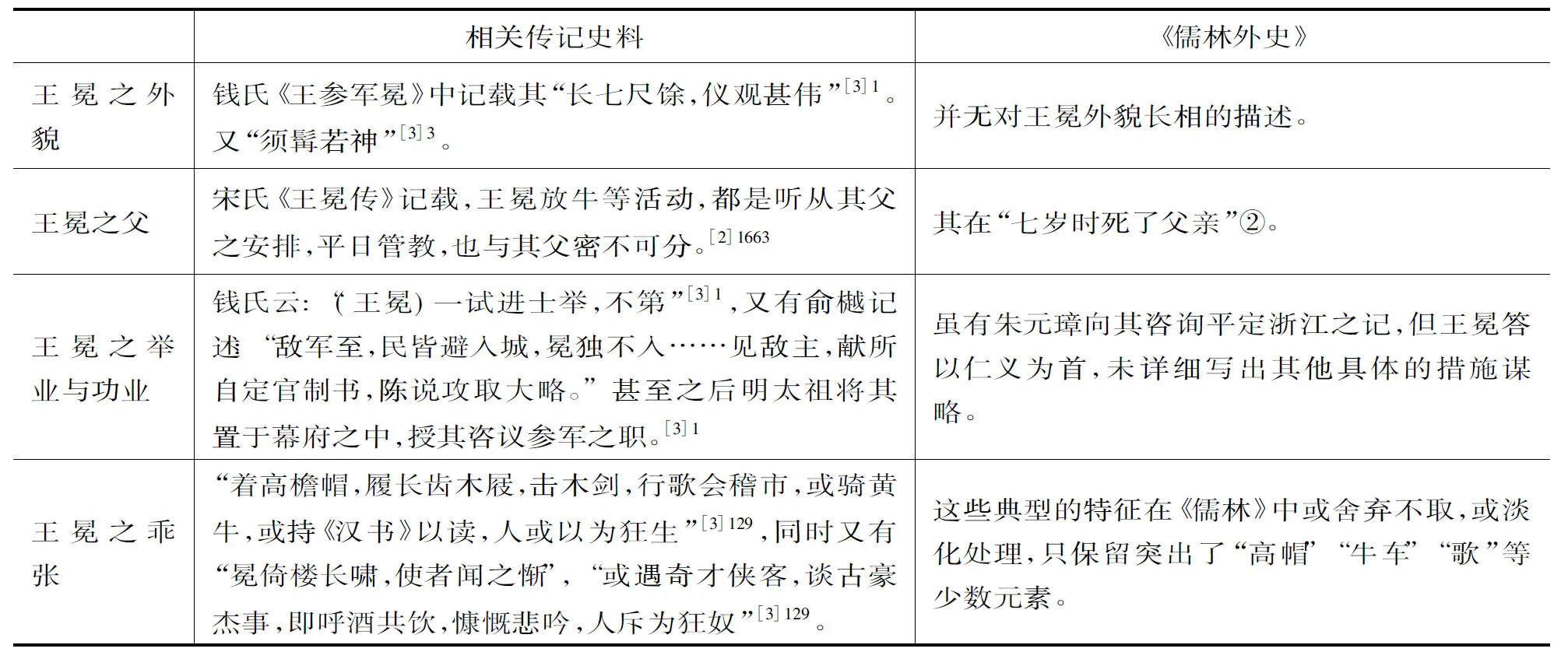

虽然王冕是真实的历史人物,但他在《儒林》之中的形象与史料所载内容还是有着不少的偏差,可以说是得到了重塑,从中可以读出吴敬梓的生花妙笔与审美指向。吴敬梓在小说之中淡化甚至舍弃了关于王冕的许多内容,如下表:

②需要特别指出的是,《儒林》特别突出了王冕母亲的形象,使其成为了王冕身边重要的参照人物与情节的推动因素,下文将予以详细说明。

作者之所以做如斯处理,是为了塑造出自己心中理想的名士形象,以上几方面的调整与《世说》皆有极深的渊源,现分别讨论。

首先,将王冕父亲隐去与对其母亲的突显,乃是为了突出王冕的孝,同时使得小说情节更加丰满鲜活,这与《世说》中关于母子之情的许多内容都有互文性关系,甚至可以找到明确对应的原型。《世说》中多有关于“孝”的记载,而且大多数都是关于对母亲的深厚感情。这一方面是慈母之情更为外露明显,且“妇人之美,非诔不显”,又因父子之间的情感容易与政治发生纠葛而更加复杂。《儒林》中王冕与其母亲的深厚感情与之有很多相似处:

1.《儒林》第一回:“或遇秦家煮些腌鱼、腊肉给他吃,他便拿块荷叶包了来家,递与母亲。”[4]2

《世说》德行(45):“吴郡陈遗,家至孝,母好食铛底焦饭。遗作郡主薄,恒装一囊,每煮食,辄贮录焦饭,归以遗母。”[5]44

2.《儒林》第一回:“母亲道:‘我儿,你历年卖诗卖画,我也积聚下三五十两银子,柴米不愁没有。我虽年老,又无疾病,你自放心出去躲避些时不妨。你又不曾犯罪,难道官府来拿你的母亲去不成?’”[4]9

《世说》贤媛(19):“陶公少有大志,家酷贫,与母湛氏同居。同郡范逵素知名,举孝廉,投侃宿。于时冰雪积日,侃室如悬磬,而逵马仆甚多。侃母湛氏语侃曰:‘汝但出外留客,吾自为计。’”[5]596

3.《儒林》第一回:“母亲吩咐王冕道:‘我眼见得不济事了。但这几年来,人都在我耳根前说你的学问有了,该劝你出去作官,作官怕不是荣宗耀祖的事!我看见那些作官的都不得有甚好收场!况你的性情高傲,倘若弄出祸来,反为不美。我儿可听我的遗言,将来娶妻生子,守着我的坟墓,不要出去作官。我死了,口眼也闭!’”[4]11

《世说》贤媛(1):“秦未大乱,东阳人欲奉婴为主,母曰:‘不可!自我为汝家妇,少见贫贱,一旦富贵,不祥。不如以兵属人。事成,少受其利;不成,祸有所归。’”[5]573

《世说》贤媛(10):“王经少贫苦,仕至二千石,母语之曰:‘汝本寒家子,仕至二千石,此可以止乎!’”[5]575

以上所录《儒林》之片段,皆是以前王冕传记中完全没有的内容,纯为吴敬梓本人的创作。可见对于王冕之孝的描写与《世说》中的相关内容息息相关,甚至是直接脱胎于其中。文木老人幼年丧母,相信在其心中必然对于母亲有着深切的怀恋与憧憬,如此处理王冕与母亲的情感很可能与此有关,但如果将此当成其创作的首要出发点恐怕不当。从上文罗列出的文本对比,可以肯定吴敬梓对于王冕母子之情的创作也是受到了《世说》的影响。

这样一来,比之其传记中的形象,《儒林》更突出了王冕之“孝”,他也不仅有了更加和谐温暖的家庭环境,而且有了一位善良睿智的贤母,这让王冕之后隐居会稽山的结局更加合理,也让人物形象更具魅力。虽然比之《世说》中的豪门贤媛,王冕之母的见识不可同日而语,但她不仅对于自己儿子极为理解(而不是像其传记中评价自己的儿子“儿痴如此”),而且仅凭自己的生活经验,所见所闻,便能做出通情达理,果决明智的判断。这位母亲的形象正是脱胎于《世说》中那些形象鲜明的贤媛群体,《儒林》在此处便是对于《世说》的一种互文性的引用拼贴。

其次,《儒林》之于王冕的形象重塑也与《世说》有着莫大的关系。原本的“披绿蓑衣”[3]131以及所谓“着古冠服”[2]1663,在吴敬梓笔下便成了“极阔的衣服”*沈约《宋书·周朗传》云:“凡一袖之大,足断为两,一裙之长,可分为二。”,加上“牛车”“歌”等极富魏晋之风的因素,使得王冕身上的名士之风呼之欲出,连手中的鞭子都是“执着”,如同清谈时所持的麈尾如意一般。此种动词在《儒林》之中颇为鲜明,书中还有数个人物出场持有鞭子,所用动词无一例外皆是“拿着”。另外,钱氏所记,乃是王冕去往军门见太祖,并且所献的是战争攻取方略,而《儒林》之中是吴王朱元璋来拜谒王冕,二人是在湖边的王冕家中“分宾主施礼坐下”,“促膝谈到日暮”[4]12,王冕所言者,虽然是儒家之仁义,但言语气氛,却与《世说》文学22所载“(王导)语殷曰:‘身今日当与君共谈析理。’既共清言,遂达三更”[5]180颇为类似。王冕与之从“日中时分”谈到“日暮”,而《世说》文学(31)云:“孙安国往殷中军许共论,往反精苦,客主无间。左右进食,冷而复暖者数四。彼我奋掷麈尾,悉脱落,满餐饭中。宾主遂至莫忘食。”[5]185此处莫即为“暮”,是说宾主清谈到日暮之时而忘食餐饭。由此可见,王冕之谈几乎是其重现。

可见《儒林》这一段之中,藏有多少《世说》的影子,正是通过这种对《世说》互文性的拼贴转化,吴敬梓将王冕献策枭雄之事重塑为一种淡泊高远的名士氛围,同时又以各种细节使之生活化通俗化,从而让对此情节的清谈化处理溶于书中,了无痕迹,其匠心着实让人不得不拍手称赞。

当然,吴敬梓在塑造王冕之时对于《世说》的吸收运用是有自己原则的,他明显地淡化甚至舍弃了相关史料中一些原本更加富有魏晋风韵的部分。包括上文提及对王冕外貌的描写以及疏狂乖张的表现,还有“啸”“长齿木屐”等代表性的要素。正如许多学者所言,这是因为《儒林》中王冕并不只是作为魏晋名士的翻版,而是要树立一个理想的形象,这就必须要兼有儒者气度与魏晋风流,除此之外还有市井通俗的一面。*关于王冕的文学形象讨论还可参见孙玉冰的《论〈儒林外史〉中的王冕》,《青海师范大学人文学院学报》,2011年,第22卷第1期以及其他相关论文。在《儒林》之中,王冕的底色是魏晋名士之风,他的隐逸也并非儒家的“无道而隐”,虽然他具备对现实的关怀,但丝毫没有“入世”之心,“隐居”并非“求其志”的手段,而是作为一种避免残生伤性的抉择。吴敬梓本人也是有六朝情结的,所谓“敏轩生近世,而抱六代情”,他贫贱而疏狂,“绕城堞行数十里,歌吟啸呼”[3]452,颇有几分魏晋风范。但在创作王冕这个人物之时,吴敬梓却有意淡化了他身上的狂悖之风。牛车携母出游,有谢安游赏东山的潇洒,湖畔与人长谈,又有王导挥尘清谈的从容,文木老人对于王冕这个人物的用心之深可见一斑。如果说之后的杜少卿是作者的化身,那么王冕便是他理想的结晶。

因此,吴敬梓的确是借鉴了《世说》之内容,并将其化用拼贴,融入《儒林》之中的,但他有着自己明确的艺术追求,因而对材料的运用极为克制,并非任意采择。可以说,第一回的楔子遍布着对《世说》元素的模拟重现,然而这也是全书最后一次大规模地以此种互文性方式与《世说》呼应。此后,《儒林》对《世说》的运用完全改变了手法与风格。王冕之后,虽然在杜少卿、庄绍光等个别人物身上还可以看到一丝名士光辉,但已然是混杂在一片喧嚣之中,不可与王冕同日而语。众所周知,此篇与后文从内容上并无联系,但从思想上却有着很大的预示性,随着王冕于会稽山中去世,名士之风便从书中淡薄消亡,直至归于寂寥。吴敬梓对于名士余韵的抒写,甫一开篇,便成绝响。

二、鲁小姐:《世说》贤媛的异变

凡读《儒林》者,无不折服于作者塑造人物的功夫,所谓“无不叹其用笔之妙,如神禹铸鼎,魑魅魍魉,莫遁其形”,同时“作者固未尝落一字褒贬”[3]452。之所以能不落一字而让人读之深得其情感,就是因为《儒林》作为一部描写士林的小说,与众多的前文本有千丝万缕的关系,这包括对前文本的引用、拼贴、改写等,因而其笔墨看似简单却极富内涵,有着所谓的“隐文效果”[6]130。这些前文本包括作者借鉴的多部笔记史籍,当然《世说》是其中相当重要的一部。相比于对上文所叙王冕的人物塑造,《儒林》更多是通过对《世说》的互文性运用来讽人刺世,书写伪君子假名士的丑态,这也是此书最为精彩的地方。但在众男性士人之外,鲁小姐是极个别的花费笔墨颇多的女性角色,也值得我们深究。

对于这个人物,有学者认为是吴敬梓着力讽刺的对象,实在有些言重了。与魏晋时期的品藻一样,《儒林》中对人物也有上品中品下品之分,文木老人下笔极有分寸,鲁小姐与严贡生、牛浦郎等吝啬无耻、欺世盗名之徒有着很明显的分别。从其“沉鱼落雁之容,闭月羞花之貌”的设定,到她料理家政井井有条[4]145,乃至其听说马二先生营救蘧公孙的行为,称赞其“斯文骨肉朋友”“有意气有肝胆”“正人君子”,同时对一班假名士“出乖露丑”的评价[4]156,可以看出她不失为一位通达事理,富有见识的女性。正如《儒林》其他许多人物一样,鲁小姐也有一定的原型,李金松先生认为其形象来源于《万历野获编》中所载的两位八股才女。[7]但这只是解决了部分问题,《万历野获编》中所记载的两位女性萧丁泰之妻与孙圹之嫂,与鲁小姐的共同点唯有对八股文的精通和痴迷,如果《儒林》之鲁小姐全然是脱胎于此的话,其感染力与批判力不可能如现在这般深刻,因而这一人物的塑造除了有这两位精通时文的女子的影响外,必然还有别的元素。要完整解读鲁小姐的文学形象,也是需要借助与《世说》的互文对照。《世说》之中专设“贤媛”一篇,包括其他各篇之中,记录了许多聪慧多才、见识卓远的女性,《儒林》对于鲁小姐的塑造是受其影响的,很多情节都有《世说》“贤媛”的影子,只不过并非如第一回那样是引用式的重现,而是一种反讽式的改写。鲁小姐对于丈夫的恨铁不成钢,与《世说》中的谢道韫极为类似:

贤媛(26):“王凝之谢夫人既往王氏,大薄凝之;既还谢家,意大不说。太傅慰释之曰:‘王郎,逸少之子,人身亦不恶,汝何以恨乃尔?’答曰:‘一门叔父,则有阿大、中郎;群从兄弟,则有封、胡、遏、未。不意天壤之中,乃有王郎!’”[5]192

而在《儒林》中,鲁小姐自试过蘧公孙之举业功夫后,“待他词色就有些不善”,“从此瞅瞅卿卿……心里纳闷”,直至“整日眉头不展”,夫人来劝:“新姑爷人物已是十分”,又称其作“少年名士”,小姐恼怒道:“几曾看见不会中进士的人可以叫做个名士的?”[4]124

由此可见,除却对丈夫不满之处,其他细节几乎可以视为《世说》此则的翻版与扩充,只是一句对“名士”的解读,完全与《世说》南辕北辙。谢道韫素来以林下之风、才华卓绝闻名,加之其自小在众名士的环绕下长大,王凝之自然不入其法眼。鲁小姐是个“才女”,“又比寻常的才女不同”,自小在一片八股时文的熏陶下成长,昔日意味着徜徉肆恣,挥尘清谈的“名士”一词,居然被赋予这样的新解,实在让人唏嘘感叹。

吴敬梓将《世说》中才女代表谢道韫之轶事吸纳转化,其实正是互文性理论中的所谓“戏拟”——“是对原文进行转换,要么以漫画的形式反映原文,要么挪用原文。无论对原文是转换还是扭曲,他都表现出和原有文学之间的直接关系”[6]85——在此,吴敬梓挪用了原文的情境,却赋予了不一样的主题。在如此处理之下,使得千年之隔的两件相似之事相互对照,一种名士已逝、生不逢时之幻灭感油然而生,读之而平添叹息之情。小姐的那句名士之定义便是文木老人充满失落与顾影自怜的一句反讽性感叹。

在《世说》贤媛(28)中,谢道韫对自己弟弟的不长进极为生气,道:“为是尘务经心,天分有限?”[5]602《儒林》中鲁小姐却对蘧公孙出了请教文字的题目——却正是蘧公孙这位有着几分名士风范的少年“不耐烦做”的“俗事”,两厢对比,越发显著。昔日的才女风雅绝伦,高尘出世,当下虽亦有天赋迥异之女子,却已然沦为俗物矣。闲斋老人云:“写小姐之俗者,乃所以写编修之俗也。”[3]262因而对鲁小姐的塑造,也就是对鲁编修以及整个社会大环境的烘托,正如《世说》之中谢道韫之语实际上体现出了谢氏一族的名士风范。因而吴敬梓对于鲁小姐虽然落笔温柔含蓄,但这对于其身后的父亲、家庭、社会,恰恰是一种极端尖锐的讽刺与控诉。

三、假名士:《世说》风流的戏谑

《儒林》一书饱含着文木老人的一腔血泪,这位老于世故的先生满怀嫉世之情,文笔老辣近刻,却又不失善良,他对充满欺骗与卑劣的世界失望而未绝望,哀伤而不怨怒,因而字里行间总藏有希望愿景,如黑云压城却总有阳光穿云而出,预示着未来的美好,正如清黄富民所云:“不善读者但取其中滑稽语以为笑乐,殊不解作者嫉世救世之苦衷。”[3]281当然,在解读文木老人一片苦衷的同时,不可否认的是,《儒林》之中滑稽的喜剧性也是其极具吸引力的特点之一。书中的肖小人物个性无不鲜明,或是市井无赖的猥琐狡猾,或是无能文人的呆头呆脑,每每让人为之捧腹,此种效果绝非易事,“非胸有古人手握造化,不能具如此妙笔”[3]281。吴敬梓心中之“古人”,则必然有《世说》中那些自由浪漫,任意放达的名士群体,那些充满讽刺的喜剧人物与片段之中,其实也有很多是对于《世说》的戏拟,特别是以《儒林》第八回到第十二回的内容为代表。

在这几回中,娄氏二公子是中心人物,两兄弟颇有名士情结,上下求索而欲结交贤人豪杰,却生不逢时,遇人不淑,所遇者尽是腐儒阿呆与江湖骗子。《世说》中以竹林七贤为代表多有名士的集结,《儒林》的这几回可谓是假名士的汇集滑稽剧。诸如杨执中等则是其中的“突出者”,他迂腐无能,自诩风雅,加上其家中又聋又呆的老妪以及嗜酒无赖的蠢儿子,出尽了洋相。在杨执中、权勿用等人身上,有着很多对《世说》的戏谑性、互文性运用,其喜剧性很大程度上也来源于此。具体如下:

1.《儒林》第九回:“杨先生虽是生意出身,一切帐目,却不肯用心料理,除了出外闲游,在店里时,也只是垂帘看书……一店里人都称呼他是个‘老阿呆’。”“东家自己下店,把帐一盘,却亏空了七百多银子。问着,又没处开消,还在东家面前咬文嚼字,指手画脚的不服;东家恼了,一张呈子送在德清县里……把这先生拿到监里坐着追比。而今已在监里将有一年半了。”[4]125

《世说》简傲(13):王子猷作桓车骑参军。桓谓王曰:“卿在府久,比当相料理。”初不答,直高视,以手版拄颊云:“西山朝来,致有爽气。”[5]669

简傲(11):王子猷作桓车骑骑兵参军。桓问曰:“卿何署?”答曰:“不知何署,时见牵马来,似是马曹。”桓又问:“官有几马?”答曰:“不问马,何由知其数!”又问:“马比死多少?”答曰:“未知生,焉知死!”[5]668

杨执中最初并未直接出场,是先由邹吉甫叙其“名士风范”与“丰功伟绩”,用以侧面烘托。由上所引的片段对比之下,可以看出二者之间的相似之处。同样是不愿“料理”杂务,同样是不服上级管教而肆意辩驳——王徽之成就任达不羁之美名,杨执中则获封“老阿呆”之别号。前者肆意辩驳而上峰对之极为宽容,能够毫发无损,杨执中“咬文嚼字”之间,为人所告,身陷囹圄。可以明显看出,《儒林》在此与《世说》依然存在互文性关系,只是处理的手法与上节所论不同。杨执中所为之事几乎是名士之翻版,但事件之结果却完全相反。由此相形,方能理解娄氏公子闻此而“怒发冲冠”,而故事的喜剧性也正是在于这种被置换了结局的经典戏拟。杨执中与王徽之的同一行径,在不同时代有了截然相反的结果,这种互文性的手法带来了类似唐吉可德的滑稽效果。

2.《儒林》第十一回:“杨执中出来,手里捧着一个炉,拿一方帕子,在那里用力的擦。见是邹吉甫,丢下炉唱诺。”“‘要我这个炉,须是三百两现银子,少一厘也成不的’”“‘我和老妻两个,点了一枝蜡烛,把这炉摩弄了一夜,就过了年。’因将炉取在手内,指与邹吉甫看,道:‘你看这上面包浆,好颜色!今日又恰好没有早饭米,所以方才在此摩弄这炉’”[4]127。

《世说》雅量(15):祖士少好财,阮遥集好屐,并恒自经营。同是一累,而未判其得失。人有诣祖,见料视财物;客至,屏当未尽,余两小簏,著背后,倾身障之,意未能平。或有诣阮,见自吹火蜡屐;因叹曰:“未知一生当著几量屐!”神色闲畅。于是胜负始分。[5]314

清张文虎评《儒林》此回杨执中擦炉云:“一出场便呆风满纸”[3]327,可谓精准。这是杨执中在书中重重铺垫之后的第一次真正亮相,吴敬梓专门为其设计的这一出场姿态瞬间将一个寒酸迂腐的假名士形象表现出来。这种传神的效果便是来自对《世说》中这则轶事的戏拟,同样是人之嗜好,阮孚淡然率真,历来被认为高明于祖约。然而杨执中一出,气质则更加猥琐。祖约用“小簏”,阮孚“吹火蜡屐”,皆是精细至极;杨执中一方帕子用力地擦,正好与之相对,故而有“呆风”。阮孚“神色闲畅”,杨执中则慌忙丢下炉;祖约见人“倾身障之”,阮孚完全不避人前,皆未有如杨执中这般吹牛自夸,加之“三百两银子”,“一支蜡烛”,“没有早饭米”等细节,《世说》中名士之嗜好完全改造成了一介老腐儒的无聊之举,此种互文性的戏拟与上文所论述者类似。

3.《儒林》第十二回:“(权勿用)一味横着膀子乱摇,恰好有个乡里人在城里卖完了柴出来,肩头上横掮着一根尖扁担,对面一头撞将去,将他的个高孝帽子横挑在扁担尖上。乡里人低着头走,也不知道,掮着走了。他吃了一惊,摸摸头上,不见了孝帽子。望见在那人扁担上,他就把手乱招,口里喊道:“那是我的帽子!”乡里人走的快,又听不见。他本来不会走城里的路,这时著了急,七首八脚的乱跑,眼睛又不看着前面,跑了一箭多路,一头撞到一顶轿子上,把那轿子里的官几乎撞了跌下来。”[4]124

《世说》识鉴(16),刘孝标注引《孟嘉别传》云:“后为征西桓温参军,九月九日温游龙山,参寮毕集,时佐史并著戎服,风吹嘉帽堕落,温戒左右勿言,以观其举止。嘉初不觉,良久如厕,命取还之。令孙盛作文嘲之,成,箸嘉坐。嘉还即答,四坐嗟叹。”[5]352

权勿用与杨执中这两位老“名士”在《儒林》中安排颇为类似,皆是先由其他人叙其事迹,三顾茅庐,千呼万唤之下方才姗姗出场。透过一个小小的炉,杨执中浑身呆气跃然纸上,而一顶帽子又让权勿用的形象几乎冲纸而出。同样,作者在此也暗暗借助了《世说》之中的相关情节,此则出自《世说》刘注的引文,实际上也可视为后世接受《世说》的一部分。孟嘉落帽经刘注引用已经成为历代共赏的一则典故,用以形容潇洒淡定的名士风范——例如,北宋词人李元膺便写道:“古今何处想风流,最潇洒、龙山帽”[8]——吴敬梓依旧采用《世说》中相同的情节,将细节与结果统统采取戏谑式改写,从而在短短一个情节之中表现出了权勿用滑稽疯癫之相。

4.《儒林》第十二回:“权勿用辞说:‘居丧不饮酒。’‘先生,你这话又欠考核了。古人所谓五荤者,葱、韭、芫荽之类,怎么不戒?酒是断不可饮的。’”……“此时天气渐暖,权勿用身上那一件大粗白布衣服太厚,穿着热了,思量当几钱银子去买些蓝布,缝一件单直裰,好穿了做游莺脰湖的上客。”[4]138

《世说》任诞(2):阮籍遭母丧,在晋文王坐,进酒肉。司隶何曾亦在坐,曰:“明公方以孝治天下,而阮籍以重丧显于公坐,饮酒食肉,宜流之海外,以正风教。”文王曰:“嗣宗毁顿如此,君不能共忧之,何谓?且有疾而饮酒食肉,固丧礼也!”籍饮啖不辍,神色自若。[5]628

《世说》任诞(9):阮籍当葬母,蒸一肥豚,饮酒二斗,然后临诀,直言:“穷矣!”都得一号,因吐血,废顿良久。[5]634

《儒林》对于“孝”的书写颇多,既有王冕、郭孝子的真孝,也有权勿用这般的面子工程。此处对《世说》的戏拟更加明显,权勿用所行所言,完全与阮籍同一情景下的高行相反。他不仅酒肉不吃,连葱姜等物也要一并禁绝,这完全是做与他人看的,吴敬梓特意在紧接着下文便加上了他为买新衣与他人游玩而当掉自己孝服之事。正是由于前文本中阮籍的纯孝之心光耀千古,深入人心,才越发衬托出权勿用的虚情伪孝。

第八回到第十二回之间有许多与《世说》有着互文性相关的细节。例如,杨执中家中打杂的老妪,将娄氏公子的姓听成了“柳”而闹出了误会,《世说》之中多有以异字谐音而发挥才智调笑之轶事,例如《排调》(2)中,晋文帝以钟会父亲钟繇之名与“遥”谐音而与之玩笑:“望卿遥遥不至”[5]674。又如,《世说》中芝兰玉树的名士子弟极为引人注意,同时也是对其父其家超逸风范的映衬,如上引陈太丘的八子以及《赏誉》(29)中所言“林下诸贤,各有俊才子”[5]386等皆为明证。《儒林》之中也不惜笔墨,极力渲染杨执中之子,只不过是个嗜酒贪婪,毫不成器的蠢儿子,不管是娄氏公子的上门拜访,还是湖中诸人集会,这位杨老六皆有极为出彩的表现。

在短短数回之中连贯出现密度如此之大的《世说》戏拟片段,绝非偶然,必然是作者的匠心独运,故意为之。这数回中魑魅魍魉,联袂登场,可谓《儒林》最具喜剧性的一部分,这种富有讽刺调笑意味的喜感便来源于与《世说》中名士风范极其显著的对比。历经千年,《世说》余韵袅袅,不管是其中的风流人物还是潇洒轶事,都已内化为读者心中自然而然的审美标准,吴敬梓深谙于此,所以创造性地改造重塑,漫画式地戏仿其事,不着痕迹却让人读之而感到巨大的反差,滑稽好笑,余音绕梁。

四、丑角:《世说》容止的逆反

在论及中国文学的互文性特征时,蒋寅先生以“拟”与“避”传神地概括了其中三昧。[9]“拟”为“标题模仿、主题模仿、风格模仿”,“避”则为后世作者“故意回避艺术表现层面的相似”,是一种“隐形的互文”。蒋先生所论是中国诗歌的互文特征,这为我们极大地开辟了思路,由《儒林》与《世说》的关系可见在中国古代小说之中,也同样存在着类似特征。吴敬梓对王冕的重塑之中,不管是对其母亲的着重描写,还是对很多轶事的崭新叙述,都是对《世说》的“拟”。这种情况在《儒林》中也非个例,如在第三十三回之中,季苇萧初见杜少卿,走进来看着在场两人便说:“且不要通姓名,且等我猜一猜着!”片刻之后便一眼认出,上前拉着他道:“你便是杜少卿。”[4]345此事便是仿拟《世说》识鉴(16):

武昌孟嘉作庚太尉州从事,已知名。褚太傅有知人鉴,罢豫章还,过武昌,问庾曰:“闻孟从事佳,今在此不?”庾云:“试自求之。”褚眄睐良久,指嘉曰:“此君小异,得无是乎?”庾大笑曰:“然。”于时既叹褚之默识,又欣嘉之见赏。”[5]352

这一“拟”之下,杜少卿的样貌风采,名士气质以及季苇萧之赏鉴功夫,虽无正面描写,却胜过千言万语,已然不需再费笔墨,这便是吴敬梓的高明之处。而《儒林》对于《世说》之“避”则表现于对于王冕相关史料之中对其狂生一面的淡化与舍弃,从而借此营造王冕在魏晋风度之外的淡然中正的儒者气象与倾心田园的世俗风情。

例如在王冕传记之中记载他常穿“高齿屐”,《世说·简傲》(15)中,“高屐”则是王氏兄弟仪容傲慢的象征[5]670,与小说要塑造的王冕形象不符,故而“避”去。当然,小说的互文性特征与诗歌不可能完全一致,在《儒林》与《世说》的互文性关联中,除却“拟”与“避”之外,更多的是作者的“逆”——即有意塑造突出与前文本相反的艺术形象。与前两个类型一样,这也是以原先文本为基础,只不过处理手法不同,前文所述对《世说》人物的“戏拟”“戏仿”情节,如:鲁小姐的俗不可耐,杨执中的蠢笨儿子,权勿用的大街落帽等皆属于此种类型。这种互文性类型对于《儒林》意在讽世的作品极为重要,正是由于《世说》等前文本的存在与巨大影响,《儒林》才会有如此经久不衰的艺术感染力。

这种对《世说》故意的“逆”还表现在全书对于人物外貌的描写之上。众所周知,《世说》是一部美男子的合集,书中专设“容止”一篇描绘名士出众的样貌神采,历经千年,嵇康、潘安等依然是读者心中美男的代名词。《世说》代表的中古时代对于容止的品评是有标准的,范子烨先生在《中古文人生活研究》之中概括晋人理想之形貌特点中有:容貌以“美须髯”“明眉目”为主,同时从肤色上要求“光洁、白皙、娇嫩”,气质上要“清”[10]。《世说》之中相关范例数不胜数:

正值李梳头,发委藉地,肤色玉曜,不为动容。(《世说·贤媛》21)[5]599

王夷甫容貌整丽,妙于谈玄,恒捉白玉柄尘尾,与手都无分别。(《世说·容止》8)[5]529

面如凝脂,眼如点漆。(《世说·容止》27)[5]537

卿瞳子黑白分明,有白起之风(《世说·言语》15)[5]67

正是由于《世说》的发扬光大,发黑肤白,眸子分明,成为中国传统上不论男女的审美标准,也成为艺术作品中人物塑造的惯用模板,但在《儒林》之中,却充斥着与这种美貌相反的丑角。《儒林》中对人物外貌的描写极为讲究,吴敬梓对于正面人物经常只用淡淡几笔,勾勒神韵,对那些滑稽猥琐之徒,则不惜工本,用语颇多,而且几乎完全是对于《世说》人物的“逆”式书写。试看以下:

“红眼边”“锅铁脸”“黄胡子”。(第二回,夏总甲)[4]138

“红镶边的眼睛,一窝子黄头发”。(第四回,范进之妻,胡屠夫之女)[4]138

“几根黄胡子,两只大眼睛”。(第十二回,张铁臂)[4]16

“黄瘦面皮,稀稀的几根胡子……又是个近视眼”。(第十七回,景兰江)[4]31

“黄胡子”“黄黑面皮”“一双直眼”。(第十九回,潘三)[4]45

“乌黑的脸”“黄眼睛珠”“一嘴胡子”。(第二十九回,龙老三)[4]137

“大黑麻脸”“两只溜骨碌的眼睛”。(第四十二回,汤老六)[4]187

“面皮深黑,花白胡须”。(第四十八回,王蕴)[4]202

这众人物,皆是书中着力讥刺的人物,既有流氓地痞,也有迂腐书生,有趣的是,吴敬梓赋予他们的外貌惊人地一致性——脸面发黑,须发发黄或花白,双眼有异——这应该是作者的有意为之,即是对《世说》名士描写的“逆”,因为在第二十九回之中,作者描述杜慎卿为“面如傅粉,眼若点漆,温恭尔雅,飘然有神仙之概”[4]306,完全是对《世说》的引用拼贴,可见作者对于《世说》人物容止描写的取用是主动性的。这种“逆”式的互文性特征以最简单最直接的方式品藻人物,体现出其性格与层次,因而读《儒林》但见人物出场,瞬间便能知晓作者对之的态度,正如清张文虎在张铁臂甫一出场便评道:“又一个妖怪出场”[3]331。

作为两部描写中国士人的巨著,《世说》与《儒林》横曳千载,互文相和,代表着一个大时代的发端与终结,前一部奠定了中国文人的审美心理与理想风范,成就千古名士之梦,后一部却意味着历代而来的名士梦碎,故而有言:“《儒林外史》,名士现形记也”。[11]从《儒林》之于《世说》的互文关系之中,完全可以体会到文木老人在一个可耻可笑可恨可叹的时代之中矛盾挣扎而无奈的心境。

但是,正如前文所言,吴敬梓孤心未死,书末在名士消磨殆尽之时,叙写奇人四客,昔日《世说》中表现豪门名士风流才气的琴棋书画,反而由几个底层的市井人物得其真传,颇有“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”之感,这恐怕也是当年文木老人在彷徨之下对于未来的最后一丝希冀与猜想了。

[参考文献]

[1]鲁迅.中国小说史略[M].上海:上海文化出版社,2005:186.

[2][宋]宋濂.芝园后集(卷十) [M]//宋濂全集.杭州:浙江古籍出版社,2014.

[3]朱一玄,刘毓忱.儒林外史资料汇编[M].天津:南开大学出版社,2012.

[4][清]吴敬梓.儒林外史[M].北京:人民文学出版社,1958.

[5][宋]刘义庆.世说新语笺疏[M].[梁]刘孝标,注.余嘉锡,笺疏.北京:中华书局,2011.

[6][法]蒂费纳·萨莫瓦约.互文性研究[M].邵炜,译.天津:天津人民出版社,2003.

[7]李金松.《儒林外史》中鲁小姐之人物原型考[J].江汉论坛,2006,(1) :136-138.

[8]唐圭璋,主编.全宋词[M].北京:中华书局,2005:577.

[9]蒋寅.拟与避:古典诗歌文本的互文性问题[J].文史哲,2012,(1):22-32.

[10]范子烨.中古文人生活研究[M].济南:山东教育出版社,2000:100.

[11]纳川.小说丛话[J].中华小说界,1916,(3):6.

〔责任编辑:曹金钟〕

The Intertextuality of Character Shaping in The Scholars and Shi Shuo Xin Yu

Jia Jiaoyang

(GraduateSchoolofChineseAcademyofSocialSciences,Beijing102488,China)

Abstract:There is a close relationship of inheritance between The Scholars and Shi Shuo Xin Yu. Especially examining the character shaping in the view of intertextuality, we could reveal The Scholars is affected by Shi Shuo Xin Yu. Varied rhetorical devices, reference, pastiche and parody, all imply The Scholars rewrite the latter. It is such a writing technique that brings the work a profound connotation and a kind of humor with disillusion.

Key words:The Scholars; Shi Shuo Xin Yu; Intertextuality

[中图分类号]I242.1

[文献标志码]A

[文章编号]1000-8284(2016)05-0176-08

[作者简介]贾骄阳(1988-),男,山西吕梁人,博士研究生,从事魏晋南北朝文学与文化研究。

[收稿日期]2016-03-10

中国古代文学研究