清代义夫节妇旌表之比较

2016-06-04那晓凌

那晓凌

(北京大学 新闻与传播学院,北京 100871)

历史学研究

清代义夫节妇旌表之比较

那晓凌

(北京大学 新闻与传播学院,北京 100871)

[摘要]作为传统社会常见的旌表名目,义夫少、节妇多,是这两项旌表在表象上最为明显的差异。对于旌表资格的规定,义夫较节妇更严苛,绝大多数义夫之旌都是死后的哀荣。子嗣要求对义夫是必要条件,对节妇则非必要条件。义夫有子嗣即可,节妇却有亲抚子嗣的义务。义夫对象以士绅阶层为主,节妇却遍布各个阶层。清中期以后,政府缩小了赐建坊银的范围,只对贫苦节妇发放。各方对节妇旌表基本形成共识,义夫旌表仍存在争议。

[关键词]丧妻不娶;义夫;节妇;旌表;子嗣;阶层

义夫节妇是传统社会最常见的两项旌表名目。节妇在历代指代人群大体一致,即丧夫后守节不再嫁的女子。义夫则不然,词意并非一成不变,早期泛指尚义之士,到了传统社会晚期才与节妇渐趋一致,指代丧妻不再娶的男子。本文试图从受旌人数、年龄年限、子嗣要求、社会阶层、旌赏待遇等方面厘清这两项旌表的异同。以往学界对于节妇旌表投入的力量较多,研究成果也非常丰富。相比之下,义夫旌表相关研究非常稀少,*目前,针对义夫旌表的专门文章有笔者的《传统社会晚期以丧妻不娶为特征的义夫旌表》(《北京社会科学》2015年第8期)一文。旌表领域的其他研究者对此课题或忽视,或仅列名目,日本学者小竹文夫《清代旌表考》(《人文月刊》1936年第7卷第1期),国内学者曾铁忱《清代之旌表制度》(见高洪兴《妇女风俗考》,上海文艺出版社,1991版),浙江大学王彦章博士论文《清代奖赏制度研究》(浙江大学人文学院,2005年),均在罗列道光《礼部则例》中的义夫条文后便戛然而止,惜未能深入。义夫问题的相关研究有台湾学者衣若兰《誓不更娶——明代男子守贞初探》(东京《中国史学》2005年第15期)和陈宝良《从“义夫”看明代夫妇情感伦理关系的新转向》(《西南师范大学学报(人文社会科学版)》2007年第1期),均未涉及旌表制度层面。更遑论对这两项旌表进行比较,这也是本文研究的价值所在。

明代义夫并未明确旌格,在执行上具有偶然性和随意性,到清代才渐趋成熟。[1]节妇旌表则不然,明清两代从制度到执行都相当完善。便于比较起见,本文将以清代为主,适度兼涉明代。

一、受旌人数:义夫少、节妇多

在社会道德压力下,明清节妇守节已具流风效应。据《古今图书集成·明伦汇编·闺媛典》,元代的节妇烈女计有742人,明代高达36 049人。据郭松义统计,有清一代仅获旌节妇,人数就达百万之众。符合旌格(旌表资格)但出于种种原因未能获旌者,数量也几乎同样多。[1]不合旌格的事实守节者更难以统计。故黄宗羲有云:“旌表之在天下,不过百分之一耳,而此一分者,又或以幸而得之。”[2]

与寡妇大规模守节的风气不同,年轻鳏夫丧妻后不再续娶的行为,在历代从未形成主流风气。台湾学者张彬村分析明清寡妇守节之风时指出:“中国从来都没有流行过鳏夫守节的风气,年轻鳏夫不再婚的例子很少,文献的记录更少。”[3]乾隆《宁志余闻》称当地请旌应召者以“节妇为多,义夫绝不之闻”[4],少到闻所未闻,与节妇数量自不可同日而语。据笔者统计,明清实录中有正式记载的义夫,明代3人,清代71人。明清两代因丧妻不娶入地方志者共326人(明代88人,清代238人),其中有义夫旌表记录者56人(明代16人,清代40人)。笔者在国家第一历史档案馆只找到两份宣统朝的义夫请旌奏折原件(详见后文)。原始档案之寥寥固然有搜检疏漏或档案散佚等原因,但从官方未设义夫档,从义夫清册被淹没在数量巨大的节妇清册中的收藏情况看,二者数量上的巨大差距也是显而易见的。

二、独身年限:死义夫、活节妇

旌格细则上的不同,主要体现在丧偶年龄和独身年限上。明代义夫旌表制度尚不完善,并未明确旌格,但从方志的旌表实例推断,一般以丧妻时不超过30岁为限。例如应元祯,“邑庠生,年三十丧妻,有以继室请者,辄拒之……邑大夫以义夫举”[5]。王傅,“庠生,年三十余而鳏,孤枕五十年,邑令旌为义夫”[6]。徐应麟,“邑庠生……年二十七失偶,以有子誓不再娶……人咸义之。院道屡加激赏,旌其庐”[7]。由于明代义夫旌表尚未严格制度化,执行偏于宽松,个别情况下也可能超过30岁,如诸生朱扆“年未四旬,誓不再娶。……准给冠带”[8]。

义夫旌格到清代才渐趋严密。道光二十四年发布的《礼部则例》规定如下:

义夫应旌表者,须年在三十岁以内,已有子嗣,原配身故,并不续娶纳妾且孝友克敦,素性淳朴,至六十岁以上身故,准请旌表。[9]3

不但将丧妻年龄严格划定在30岁以内,且须活到至少60岁。笔者在国家第一历史档案馆中找到的两份请旌原件,均符合旌格:

(四川)已故义夫文生刘荣枢,系宜宾县人。同治八年,原配妻室宋氏病故,生有一子,时荣枢年二十九岁,以后并未续娶纳妾,至六十二岁病故,与请旌表之例相符,结由到县相应加具印结是实。宣统二年十二月日署知县孙守正。[10]

(湖南)义夫杨昌瀛,妻王氏于同治八年身故,时瀛年二十七岁,誓不再娶,上奉节母,下抚婴儿,始终一致,光绪三十一年瀛殁,计守义三十六年。[11]

反观节妇,据万历《大明会典》规定:“民间寡妇三十以前夫亡守制,五十以后不改节者,旌表门闾,除免本家差役。”[12]8清代节妇旌格在守节年限上渐趋宽松。顺治时规定:“民人之妇,自二十守节,至四十岁者,准与旌表。[13]1062”雍正时上谕:“节妇年逾四十而身故者,守节已历十五载以上,亦应予旌。”[13]219道光《礼部则例》除明确了义夫旌格,节妇旌格也较以往细致:30岁以前守节,年逾50岁身故,或者守节满10年即去世,准予请旌。[9]230岁前守节即可,比原来的20岁宽松了10年,“已故节妇年限改照现存节妇二十年之例减半,定为守节十年准予旌表”[14],已故节妇守节满10年即可。守节年限从20年渐变到10年,总的趋势是条件越来越宽松。

从道光《礼部则例》来看,义夫丧偶要在30岁前,与节妇一致,但在世(现存)节妇要求已满50岁,已故节妇守节满10年即可,而义夫则无论已故或在世必须年满60岁,独身时间比节妇至少要长10年,其要求显然苛刻得多。

这是因为寡妇一旦决定守节便绝少转圜余地,再嫁会给自身和家族带来重大耻辱。正所谓“寡妇门前是非多”,日常生活处于种种有形无形的社会监督之下,要尽可能避免与非近亲关系的成年男性接触来维护名节。《遵岩集》:“国家旌表之制必年逾五十,而后与之谓夫贞以立节者,年至于是则无邪之行底终,而有恒之志可信矣。”[15]寡妇50岁之后再嫁,无异骇人听闻之举,官方认为她们到此年龄不会改变初衷,可以放心旌表。

义夫的独身年限比节妇延长至少10年,看似苛刻,其实并非有意刁难,而是出于立法者的周密考量,防止中途改节的情况发生,伤及国家脸面。知非之年的鳏夫再做新郎虽不常见,却不违礼教原则,“以视世之始则伤神,终则易辙,或赋小星,相去多焉”[16],改变初衷的可能性是很大的。相比寡妇再嫁会遭受的折辱和压力,鳏夫无论再娶或纳妾都绝少招致非议。

即便终身守鳏的义夫,不再娶之誓对其日常交际也影响不大。他们很少会刻意避嫌和性别隔离,自由游走于独身和群体社会两个世界。清末义夫曾伯爵,甚至经常出入“楚馆秦楼,歌筵征逐”。官方为审慎起见,要待其盖棺之后才敢授予旌表,将“守身固如玉也”写入方志。[17]

严苛的年限势必会淘汰很多请旌者,可以想见义夫生前获旌之难。中国第一历史档案馆的清代请旌奏折中,“现存节妇”和“已故节妇”交替出现,数量均可观,而笔者找到的仅有两例义夫皆是已故之人。参照方志记录,可知绝大多数义夫旌表都是死后的哀荣。例如《上海县志》:

孔广照……年二十五丧妇,抚五岁子,昭立成人,不复娶。光绪二十二年卒,年六十有五,二十三年旌。

顾襄勤,同治六年妻亡,襄勤年二十九,不续娶,至光绪二十九年卒,年六十五岁。宣统二年旌。[18]

旌格宽严不一,直接导致了在世的节妇常有,而活着的义夫罕见,进一步拉开了义夫节妇数量上的差距。

三、子嗣要求:义夫有子即可,节妇须亲抚子嗣

相对义夫“已有子嗣”的规定,节妇旌格并未对子嗣做出要求,但这并不意味着节妇可以逃避抚嗣之责。请旌过程中,贫苦节妇独立抚养嗣子,会被视为守节艰难的证据以增加获旌几率。旌表虽有节烈名目,但朝廷不鼓励夫死殉葬。雍正帝曾严斥烈妇是不能恪尽妇职:“夫亡之后,妇职之当尽者更多。上有翁姑,则当奉养以代为子之道。下有后嗣,则当教育,以代为父之道。……安得以一死毕其责乎。”[19]无论能否获旌,“代为父之道”都是她们余生的重要职责。据《大清律》:“妇人夫亡无子守制者,合承夫分,须凭族长择昭穆相当之人继嗣。”若已有子,有义务抚孤成人。若无子,须选取承嗣之人加以抚育。清代宗室妇女的守节妾室有子嗣(过继子亦可)方可获旌。*光绪《大清会典事例》第六卷:“(乾隆)二十一年,奏准,宗室觉罗之妾如有三十岁以下孀居,至五十岁,或生子,或过继子,守至成立以承其祀者,由该旗严实具保,准请旌表,无子者不准请旌。”

因为传统社会的心理预设中,抚育子女一向被认为是女性的义务,或者说母职重于父职。同样是抚孤,鳏夫往往被认为较寡妇牺牲更多,是父兼母职,是超出基本责任。故而相较于艰辛抚孤的节妇们,义夫则轻松许多,抚养之责尽可托付家中女性成员。例如:

(明)张茂烈,字光楚。幼娶同里魏氏,生一子,名轸宿。未及一岁而魏丧,祖母胡氏抚养之……遂守义终身不娶。[20]

(明)卢钺,大同人,三岁失母。父达不再娶,以托寡嫂杨氏。遂云游。……事闻赐达为义夫,赠承德郎……旌门。[21]

(清)郭世臣……诸生……娶室王氏,生子未周岁而妻卒,遂不再娶,生母为代抚。[22]

从上可见,三位义夫把孩子交给自己的母亲或寡嫂抚养,卢达甚至长年云游在外,完全未担父责,也能获得朝廷旌表。逻辑已昭然:女性抚孤被视为理所当然,男子只要有子嗣即可。而这一条件又不难满足,无子者只要过继兄弟或族人之子,便可免遭非议。比如江苏昆山新阳人陈商珍,“年二十四丧妻,王氏无出,嗣侄长观为子……遂不复娶,卒年六十。同治九年旌”[23],以侄为嗣也获得了旌表。这样一来,连聘妻未娶先卒者也能满足旌格。实录中有载,道光三年(1823)旌表的义夫云南祥云姚执中、浙江平湖朱士坊,都是未婚妻死后矢志不娶。笔者也从未见因无亲生子被驳回请旌的义夫案例。

可见,拥有子嗣对义夫是必要条件,在节妇则非必要条件。义夫有子嗣即可,节妇却有亲抚子嗣的义务。

四、阶层差异:富义夫、穷节妇

时人有“穷夫不续弦,富妇不再醮”“穷义夫,富节妇”之说[24],意为穷家男子不再娶,貌似很重情义,毋宁说是无力续弦;富家妇女不再嫁,看来恪守妇节,实则因不舍家业。这段话恰恰反映出富义夫、穷节妇之难得。这也就不难理解贞义旌表的对象会随着制度完善更趋于富鳏和贫嫠。

(一)义夫以士绅阶层为主体

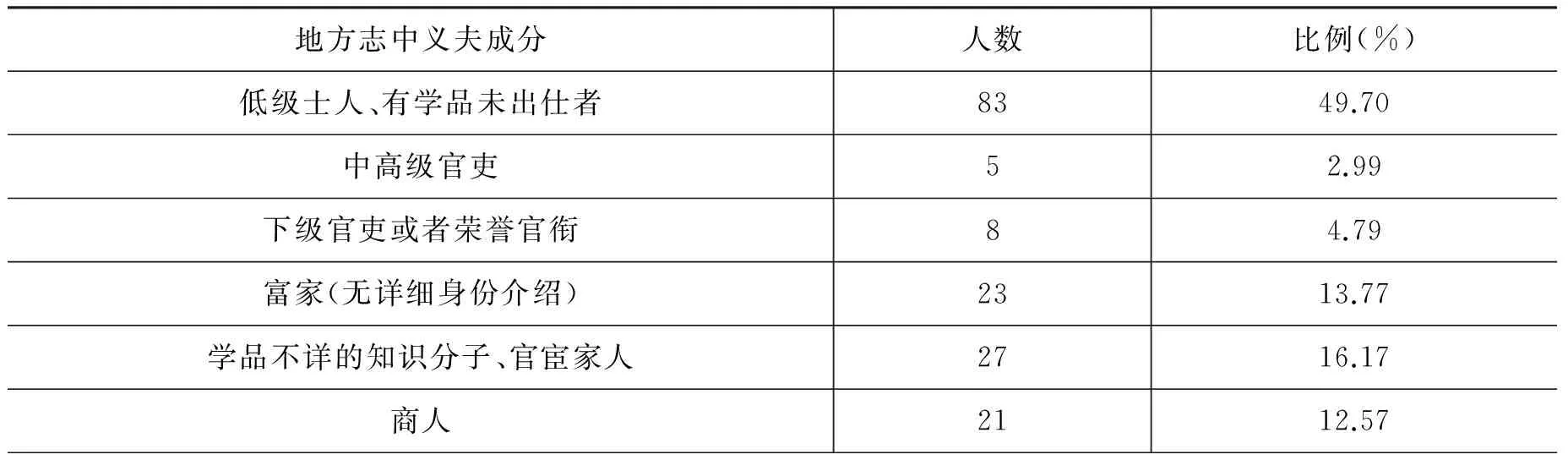

明清实录中的义夫大都仅存名姓,所幸地方志多留有较为详细的身份记载。笔者搜集到方志中以丧妻(包括已聘未娶之妻)不娶为主要事迹的传主326人,其中有较为详细的身份记载者167人*其中有旌表记录者56人,这一数字少于明清实录的正式中央旌表记录,一方面固然是笔者个人搜检能力不足所致,另一方面则源于方志本身记载的缺失。后文姚执中可为例证。,对这167人进行成分分析如下表:

地方志中义夫成分人数比例(%)低级士人、有学品未出仕者8349.70中高级官吏52.99下级官吏或者荣誉官衔84.79富家(无详细身份介绍)2313.77学品不详的知识分子、官宦家人2716.17商人2112.57

从表中的统计可见,义夫以诸生居多,兼有少量低级官吏,个别未明确学品者也多有读书好学的背景介绍。例如清人黄一峰丧妻不娶,“能诗,白首遨游公卿间,足迹遍数千里,当事咸爱重之,颜其居曰孝义”[25]。此人无学品记载,但以能诗周游于公卿间,获地方官员敬重,显非草民举止,当是乡望者流。四川筠连义夫曾伯爵,身为“挟巨资历京沪及通都大邑”的巨商,他本人“浏览群书,……舍儒行商”[26]471。

生活在底层社会厄穷堪悯而不能再娶的男子为数众多,但能被称为义夫者,却少之又少。明清典制虽未对义夫经济状况作明确要求,但旌表对象显然是在排除高级官吏的同时,也排除了下层贫民。因为在世人看来,温饱线上挣扎的人侈谈守义颇为荒诞,不再娶与其解释为义行,毋宁说无财力再娶更为可信,即便出自夫妻之义,也难有被举荐机会。例如明人张岱笔记《夜航船》载,看门人顾骑龙丧妻不再娶,称:“但见街坊旌节妇,不闻街坊表义夫。可怜世风日浇薄,使君到处皆秋胡。”[27]顾骑龙义夫之志无误,但身为仆役,绝无获旌义夫之可能。旌表的目的是垂范世人,必须避免无财力再娶的质疑。事实上官方旌表类别中除义仆一项外几乎均与贱民绝缘。*据道光《礼部则例》,贱民除义仆类之外,只有当妇女拒奸致身死时有获贞烈旌表的可能,但是赐银数减半,常规守节不予旌表。

义夫旌表对象的这种阶层特征也与请旌的程序有关。普通平民几无与官方直接对话的机会,请旌活动须由地方生员具结作保,申报的最初接手人也是地方学政训导。例如清人汤廷镐,“邑绅及族众曾公举为义夫呈于学”[28]。能与学政训导交集甚深者,自然以诸生乡贤等为主,他们成为主要旌表对象也是顺理成章的事。

很多义夫本身即是官宦父祖。明代杨琏,府尹之父,“不再娶,不以一婢侍左右,及子贵,劝之娶,弗听”[29]。清末四川绵阳义夫吴绍典业“范蠡之术”[30],是有业儒背景的巨商,次子吴锡庆官至户部郎中、福建巡道。二人被旌均在子贵之后,可知家族势力在请旌上的重要作用。

即便普通诸生也常伴有家境殷实或慷慨周济的事迹记载。比如道光二十五年(1845)旌表的义夫府庠生吴云纪,曾为一贫苦孝子资助丧葬银子。[31]能周恤舍财,显非极端苦寒之家,而是兼具士绅身份的威望和经济实力。

可见,义夫大都来自以士绅为代表的知识分子中的富裕阶层。相对于庶民,他们较高的社会身份和地位保证了其鳏居鲜少会肇因于婚姻市场上女性的缺乏(即人口学所谓的由性别比失衡导致的婚姻挤压*婚姻挤压(marriage squeeze)是指在适婚年龄的男女两性同期群中出现的数量不平衡现象,表现为男性相对不足或女性相对不足。参见佟新《人口社会学》,北京:北京大学出版社,2000年,第303页。),避免了因经济拮据而导致无力再娶的嫌疑。读书背景又给他的行为提供更合礼义的解释,显然是最适宜旌表的对象。

(二)贫苦节妇专享的建坊银

清代旌表,按规定义夫节妇均应得赏赐三十两坊银:“孝子顺孙、义夫节孝、贞烈妇女,应旌表者,由该督抚学政会同具题,并取册结送部,由部严议题准后令地方官给银三十两,听本家建坊。”[9]3但由于节妇数量激增,清中期以后每人三十两建坊银已成国库沉重负担,渐无力下发。嘉庆白莲教起事,被戕自戕节烈妇女无数,朝廷难以负担,遂不再每人赏建坊银,而是改为建总坊。据嘉庆《大清会典》载:“被戕之大小妇女,督抚饬地方官每县给银三十两,于通衢总建一坊,全刻姓氏”[32],开建总坊旌表之先河。为控制人数,旌格也渐趋严苛,这反映到道光《礼部则例》中:

凡妇人循分守节合年例者,虽非厄穷可比,而贞节可嘉,应与“清标彤管”四字匾额以示旌奖,仍于节孝祠内另建一碑镌刻姓氏,毋庸特给坊银及设位致祭。[9]15

务宜确切访查详悉区别,实系厄穷者请给坊银,若仅止循分守节照例给与匾额,建碑标题,不得概请给银建坊及设位致祭。……若有循分守节,本家愿另建坊者,仍听其自建。[9]3

经济不虞匮乏、守节事迹单一的节妇从此被取缔建坊银,只给匾额。富裕之家若欲单独立坊,只能自行出资,地方官绅仅挂名主持。

赐银节妇的范围缩小,财政原因只是其一,更重要的背景是守节已成为中上层社会妇女的普遍义务。命妇被排除旌表范畴,“妇人已受诰敕封为命妇者,……不准旌表”[12]10,士绅阶层妇女“以守节为常,以再醮为辱……年例合旌表者比比也”[33]。《水浒传》中卢俊义声称“祖宗无犯法之男,亲族无再婚之女”[34],再婚之女竟被与犯法者等同视之,视为全族耻辱。所谓“循分守节”,言下之意已是本分。只有穷困之孀不顾冻馁、艰苦抚养子嗣成人,在世人看来才难能可贵,才具有表彰的价值。

道光则例取消寻常节妇的建坊银,对义夫银未作明文规定。清中期以后义夫多出自巨商、官绅之家,经济优越,所建义夫坊大都雄伟豪奢。如道光朝所建巨商姚执中的义夫坊,地处云南祥云县城,城内牌坊众多,若论“工程宏大、形体雄伟、结构严谨的要数北街的‘义夫坊’”[35]。四川巨商曾伯爵的为官之子为父亲同时建了义夫坊和义夫祠,请名绅撰颂文,邀名手做《坊图记》以光大其事。[26]472官赐三十两建坊银相对整体费用已是九牛一毛,取消不会造成影响,但若有此项银款存在,理应会被视为荣誉被郑重记录*正式受旌的节烈妇坊碑常有受赐建坊银的刻文记录。例如《谕祭周昌之母孙氏碑文》阴文有“敕赐特建旌表节烈坊银三十两”字样,见焦知云主编:《荆门墓志》,北京:中国文史出版社,2012年,第237页。,然而查阅各类文献均未见义夫赏银的记载,据此可推测其与富裕节妇的建坊银同时被取消。

随着旌表人数与日俱增,义夫节妇获官方慷慨赏赐的可能性更趋渺茫,但旌表身份还是会受到民间优待。一些地方祭祀礼毕分胙,只有男性有权得食,女性不得参与,但节妇例外,可以分一杯羹。[36]此外节妇还拥有“除免本家差役”的重要权益。[33]8明代义夫也有免除杂徭的案例[37],但由于义夫以士绅为主,诸生本就享有“免于编氓之役,不受侵于里胥;齿于衣冠,得于礼见官长,而无笞捶之辱”[38],由旌表获得的额外权益并不明显。

民间救助则倾向于对贫苦节妇优先。据日本学者夫马进研究,从明代高攀龙创建的同善会和陈龙正实行的类似组织开始,士绅兴办的善会善堂的救济对象不再面向全体贫民,而是对贫困又没有亲属的孝子节妇优先。清代中期出现的清节堂、恤嫠会等虽是社会福利机构,并非所有寡妇都能受益(入住和协助请旌),但会对已旌的贫苦节妇优先,富裕寡妇要收取一定费用。[39]义夫则并无类似扶助组织。

一些宗族组织虽对鳏夫寡妇均予以救助,但待遇存在明显差异。例如《灵石王家敦本堂规条规》:鳏夫贫困不能自足,要年满50岁才能得到一定经济救助;而贫穷寡妇不分年纪都会得到经济帮助。若寡妇有3岁到15岁子嗣,则无论贫富都会得到资助。[40]

可见,民间社会对男子鳏居的支持程度远不及妇女守寡。由于被旌义夫大都经济不虞匮乏,旌表对他们不过是声誉上的锦上添花,只对贫困节妇具有雪中送炭的功效。旌表客观上以富义夫、穷节妇为主要阶层取向,而待遇差异则呈现重节妇轻义夫的倾向。

五、请旌态度:节妇成共识,义夫有争议

(一)旌表执行者

前文提及,请旌活动须由地方生员具结作保,申报的最初接手人也是地方学政训导。所以,基层请旌执行者的态度也与普通士绅的心态相去不远。明清的节妇旌表已得到较为广泛的社会认同,即便被后世视为反礼教旗帜、被李慈铭讥讽“语皆偏谲,似谢夫人所谓出于周姥者”[41]的俞正燮,其言论也仅侧重于男可续娶女亦可再嫁。“再嫁者,不当非之。不再嫁者,敬礼之斯可矣”,俞依旧认为应对节妇给予礼遇。他曾极力反对未婚守节的贞女旌表,但对此也有所保留,他引用一则贞女故事解释何为贞女:丹阳女子罗静的未婚夫因办理罗静之父的葬礼而去世。罗静“感其义,遂誓不嫁”。俞正燮对其大为赞赏,并不反对此类旌表。[42]这一时期士绅阶层出现的个别批判声音多限于未婚守节的贞女旌表,对已婚节妇旌表则鲜见争议。

若辖区内有合乎规定而未受旌表的节妇存在,地方官会被视为是重大失职。笔记小说中常有因阻碍请旌在阴间受惩罚的故事,例如《阅微草堂笔记》多次提到胥吏对节妇索贿而在阴间受到惩罚[43],《北东园笔录四编》中阻碍请旌者暴病而亡。[44]文人文学作品尤其反映士绅心态,足见士绅社会对节妇旌表的认可程度,在此不多赘述。

反观义夫,请旌只是个别地区的偶发现象。义夫虽以士绅为主,但在阶层内部意见也经常相左,其争议在请旌折子里是看不出的,更多体现在方志记载中。官修方志大都由地方官吏主持,士绅名士撰写,入志标准直接反映官方基层组织的请旌态度。坚定的支持者们不但单独列出义夫门类,还宣称要将义夫风气推行于世。例如光绪《舒城县志》专列出《义夫》类,称:“女例从一而终。男无此例,苟有一二,亦足以风世,故附义行传后。”[45]光绪《庐州府志》称:“庐阳有节妇而无义夫,几为缺典,宜表扬以励人心。”[8]

若编撰者对义夫不以为然,就难免出现入志资格与中央旌表精神相违背的现象。一些方志编撰者直斥义夫是荒谬之举、不足为训,会贻笑后世。明代弘治《徽州府志》有云:“无子不娶,绝先祖嗣,乃不孝之大者,何义夫之有?”[46]乾隆《萧山县志》:“堂堂男子借妇人以立名,不亦陋乎?”“夫子制义,从妇凶也。即历代奖善之典,有称孝子顺孙义夫节妇者。义夫即义士,非妻亡不娶之谓。旧志不谙礼律,妄列义夫多人,伤义害教,不可为训。……邑乘所以待车酋轩之采,敢不敬谨从事以贻笑后人耶。”[47]

修志者观念上的差异会导致义夫进入不同的门类。例如明人章士麟是孝义兼全的人物[48],在明代因丧妻不娶被旌义夫,到了清代却入孝友类,康熙和光绪《台州府志》都将章士麟归入孝友志,雍正《古今图书集成》将其入《孝悌部》。

有些义夫即便获得中央正式旌表,也可能会被方志弃之不录。以云南义夫姚执中为例,《清实录》载其曾被中央正式旌表义夫,但在光绪《云南县志》中,只在《坊表篇》作为建筑的附加说明一语带过:“义夫坊:在北街,为义夫姚执中立,今存。”[49]本该作为一方盛事大书特书的受旌事件几乎被无视。

朝廷将义夫节妇均列入旌表,但义夫的道德观和行为方式显然未能得到上层社会的普遍认同。明代宫廷曾征召寡妇守节者入宫教习宫人*祝允明《野记》卷一:“永乐癸卯,又令选天下嫠妇无子而守节者,有司籍送内廷,教宫女刺锈缝纫,因以廪之。……初,独以无子者,其后有子而幼且窘者亦遣行”。丛书集成初编本,中华书局,1985年版,第31页。,却不会有贵室延请鳏夫教导子弟。《明实录》载汧阳王诚洌因笃孝和丧妻不娶被视为孝义兼备,受朝廷旌奖[50],但清代官修正史《明史》中此人只载孝行,不再娶和旌表事迹全然不载[51],反映出统治阶层的旨趣偏好和官方对两项旌表劝勉程度的差异。相对于大力旌表节妇守节,使之为普世妇女之楷模,官方对义夫的态度显得不甚热心。

(二)被旌者

旌表能否顺利执行,除官方重视外,还要有被旌表者的积极配合。寡妇守节已具流风效应,被世风所裹挟,配合度自然不会低。一些宗族组织甚至明令抵制寡妇再嫁。例如《湖茫李氏三宗谱·族约》(1934年修):“有夫亡改嫁……众共绝之。”

与节妇不同,义夫之誓多出于主观决定。“义也者,行其心之所安而不乖乎事理之正者也”[52]。很多人只是行其心之所安,虽坚定于守义,却并不热心于请旌,对义夫称号较少抱有功利心。例如同治《余干县志》载刘光昌,“三十余丧妇,矢志不再娶,时称义夫,有劝以举报者,则固辞”[53]。嘉庆《芜湖县志》载汤廷镐鳏居数十年,偶见亡妻画像,仍会睹物思人,潸然泪下,夫妻情笃当属无疑。“邑绅及族众曾公举为义夫呈于学。镐不欲为名,辞不受。”[28]

有些义夫对待请旌非但不热心,甚至颇有抵触情绪。如乾隆《宁志余闻》载,王右文在聘妻家中睡着,聘妻悄悄给他加盖衣裳,王右文忽醒,聘妻躲避不及,误堕井死,王自此不忍再娶。“时有劝以继嗣为重者,右文正色曰:兄弟之子,犹子也,辜负井中一片心乎?”为已聘未娶之妻终身不再娶,看似然诺之义,无关私情,但“辜负井中一片心”,恰恰说明是唯恐负心而非负义。侄辈们要为王右文请旌,他不喜反怒:“侄请旌于朝,恚曰:奈何以一人私情,靡天家公帑乎?坚不许。”[4]拒绝是对不虞之誉的惶恐;恚怒则是对误会本意的不快,认为有将一己之私曝于公众审视之下的尴尬。义夫多为死后哀荣,也受这一因素影响很大。义夫本人尚且会对旌表抵触,遑论其他民众。可见义夫节妇旌表在境遇上的巨大差异。

六、结语

明嘉靖朝礼部尚书湛若水(1466—1560)在所著《格物通》中有云:“太祖旌奖之制也,旌奖亦教化之一端,是故……旌一义夫一节妇则凡天下之为人夫为人妇者皆节义矣。何也?上有好者,下必有甚焉者矣。”[54]可见朝廷制定义夫节妇旌表的目的,就是号召百姓要遵守为夫、为妇的节义。义夫节妇受旌表看似一致,都是丧偶不再婚者,均以守贞为表征,长期禁绝情欲,但若将二者完全等同,则不符合历史真相。对清代义夫节妇旌表进行比较可知:在数量上,义夫少、节妇多,是两项旌表于表象上最明显的差异。旌格上,义夫较节妇严苛,直接导致多数义夫之旌都是死后哀荣。义夫有子嗣即可,节妇却有亲抚子嗣的义务。受旌表对象和待遇上,义夫以士绅阶层为主。由于清中期以后建坊银只对贫苦节妇发放,客观上呈富义夫、穷节妇的阶层倾向,重节妇、轻义夫的旌赏差异。各方舆论对节妇基本达成共识,对义夫却存在争议。

数量、旌格、阶层、舆论等诸多表象差异的背后,反映出的恰是本质差异:节妇守节已被视作寻常义务,迫于礼教压力不得已而为之。义夫的必要条件之一却是自愿原则,他们本有充分的再娶自由,却主动守义,更像是一种英雄主义,是超越分内之责的美行。义夫得到官方认定进入常规旌表,在一定程度上是对传统两性社会刻板印象的挑战,但义夫观念尚未得到普遍认同,旌表政策也未能得到全力贯彻,说明争议只是保守主义者面对有悖以往价值观的异端表示出的不适。义夫旌表远未达到节妇旌表的社会影响力,距所谓乾纲不振、纲常颠倒,尚差之甚远,不存在颠覆既有性别秩序的风险。

[参考文献]

[1]郭松义.伦理与生活——清代的婚姻关系[M].北京:商务印书馆, 2000:413.

[2][清]黄宗羲.节妇陈母沈孺人墓志铭[M].黄梨洲文集(卷4).碑志类.

[3]张彬村.明清时期寡妇守节的风气——理性选择(rational choice)的问题[J].新史学,1996,(6):33.

[4]宁志余闻(卷7)·儒林[M].乾隆五十四年抄本:40.

[5]淳安县志(卷10)·笃行[M].光绪十年刻本:1005.

[6]宜城县志(卷7)·节义[M].同治五年:27.

[7]平阳县志(卷5)·义行[M].明隆庆五年刊,清康熙间增补抄本:4.

[8]续修庐州府志(卷50)·孝友传[M].光绪十一年刻本:6.

[9]大清礼部则例(卷48)·仪制清吏司[M].道光二十四年刻本.

[10]国家第一档案馆礼部仪制司旌表档(第34包)[B].四川省各府州县请旌表节孝妇女清册.

[11]国家第一档案馆礼部仪制司旌表档(第39包)[B].湖南省各府州县请旌表节孝妇女清册.

[12]万历大明会典(卷79)[M].旌表.

[13]清世祖实录[M].北京:中华书局,1985:14.

[14]大清律例刑案汇纂集成(卷10)[M].户律婚姻.光绪九年本:5.

[15][明]王慎中.遵岩集(卷11)[M].贺黄母蒋氏寿序.文渊阁四库全书,1274册:76.

[16]洞庭王氏家谱(卷19)[M].外舅王公生传.宣统三年木活字本.

[17][清]徐珂.清稗类钞(第5册)[M].北京:中华书局,1984:2107.

[18]上海县续志(卷18)[M].民国七年刻本:28.

[19]清世宗实录(卷67)[M].北京:中华书局,1985:4(总1019).

[20]新化县志(卷26)[M].同治十一年:2.

[21]山西通志(卷110)[M].文渊阁四库全书本:4.

[22]太平县志(卷12)[M].嘉庆十五年修光绪二十二年重刻本:53.

[23]昆新两县续修合志(卷29)[M].光绪六年刻本:51.

[24]王树山.中国古代谚语[M].太原:山西教育出版社,1999:324.

[25][清]陈梓.删后文集(卷1)[M].四库未收书辑刊,9辑28册.北京:北京出版社,2000.

[26]筠连县志[M].民国三十七年铅印本.

[27][明]张岱.夜航船(卷3)[M].顾骑龙.上海:广益书局,1920:12-14.

[28]芜湖县志(卷14)[M].嘉庆十二年刻本:22.

[29]丰城县志(卷12)[M].康熙三年刻本,稀见中国地方志汇刊(28册):5.

[30]绵阳县志[M].卷7.行谊.民国二十二年:5.

[31]同治苏州府志(卷107)[M].中国地方志集成.南京:江苏古籍出版社,1991:12(717).

[32]嘉庆大清会典(卷23)[M].礼部·仪制清吏司: 14.

[33]诸城县志(卷11)[M].乾隆二十九年本:1.

[34][元]施耐庵.水浒传[M].杭州:浙江古籍出版社,2010:500.

[35]董潘.祥云城内的牌坊[M]//中国人民政治协商会议祥云县委员会.祥云文史资料(3):140-141.

[36]王兴瑞,岑家梧.琼崖岛民俗志[M].民俗(1-1),1936:20-21.

[37]成县新志(卷3)[M].乾隆六年刊本:38.

[38][明]顾炎武.顾亭林诗文集(卷1)[M].北京:中华书局,1983:21.

[39][日]夫马进.中国善会善堂史研究[M].北京:商务印书馆,2005:321、319.

[40]灵石王家敦本堂规条规[M].明清山西碑刻资料选(续一).太原:山西古籍出版社,2007:349.

[41][清]李慈铭.越缦堂读书记七则[M].光绪丁亥(1887)四月十六日.俞正燮全集(3册附录).合肥:黄山书社,2005:236.

[42][清]俞正燮.癸巳类稿[M](卷13).俞正燮全集(1册).合肥:黄山书社,2005:630、631.

[43][清]纪昀.阅微草堂笔记[M].上海:上海古籍出版社,1980:230,376.

[44][清]梁恭辰.北东园笔录四编(卷2)[M].节妇请旌.

[45]舒城县志(卷40)[M].光绪二十三年本:26.

[46]弘治徽州府志(卷12)·拾遗[M].天一阁藏明代方志选刊(15).上海:上海古籍书店,1982:81.

[47]萧山县志(卷24)[M].乾隆十六年刻本:44.

[48]光绪湘潭县志(卷8)[M].中国地方志集成.湖南府县志辑(13):113-114.

[49]光绪云南县志[M].中国方志丛书.华南地方(43).台北:成文出版社,1983.

[50]明孝宗实录(卷181)[M].弘治十四年十一月壬午.

[51]明史(卷116)[M].北京:中华书局,1965:3562.

[52][清]王树枏.旌表义夫曾少梅先生墓志铭[M].闵尔昌,主编.近代中国史料丛刊(991-1000).碑传集补,15(3067).

[53]余干县志(卷13·善行)[M].同治十一年本:14.

[54][明]湛若水.格物通(卷48)[M].上海:上海古籍出版社,1987:440.

〔责任编辑:曹金钟〕

[中图分类号]K249

[文献标志码]A

[文章编号]1000-8284(2016)05-0205-08

[作者简介]那晓凌(1977-),女(满族),辽宁锦州人,博士,北京大学新闻与传播学院博士后流动站研究人员,从事新媒体与网络传播、中国古代社会史研究。

[收稿日期]2015-07-28

·清史专题·