基于钻石模型理论的甘肃省苜蓿产业竞争力分析

2016-05-25江影舟南志标王丽佳

江影舟,南志标,王丽佳

(草地农业生态系统国家重点实验室 兰州大学草地农业科技学院,甘肃 兰州 730020)

基于钻石模型理论的甘肃省苜蓿产业竞争力分析

江影舟,南志标,王丽佳

(草地农业生态系统国家重点实验室 兰州大学草地农业科技学院,甘肃 兰州 730020)

摘要:甘肃省作为中国紫花苜蓿(Medicage sativa)种植面积最大的省份之一,在中国苜蓿产业发展中占有重要地位。因此,提升甘肃省苜蓿产业竞争力是促进中国苜蓿产业乃至畜牧产业发展的关键路径。本研究在了解甘肃省苜蓿产业发展状况的基础上,采用市场占有率指标对甘肃省苜蓿产业竞争力进行测算,结合波特的钻石模型分析影响甘肃省苜蓿产业竞争力的因素,最后对提升甘肃省苜蓿产业竞争力提出对策和建议。

关键词:苜蓿产业;竞争力;钻石模型;甘肃

苜蓿(Medicagosativa)是全球栽培最广的豆科牧草,具有出众的营养价值,是家畜喜食的优质饲料[1]。我国人民生活水平的提高和城市化进程的加快推动着畜牧养殖业的发展,这对高品质植物性蛋白饲料,尤其是苜蓿的需求量会越来越大[2]。如何满足日益扩大的国内外市场需求,更优更快地发展苜蓿产业,成为草畜业学者共同关心的问题。

甘肃省地貌复杂多样,日照充足,气候干燥,日夜温差大,为苜蓿生长提供了特有的自然条件,全省苜蓿种植面积处于全国首位,苜蓿资源优势巨大[3]。2012年启动的“振兴奶业苜蓿发展行动计划”以及甘肃省制定的《甘肃省草产业发展规划》(2012-2020年)、《甘肃省人民政府关于加快全省草产业发展的意见》(2012),加快推进了甘肃省优质苜蓿产业带的建设。截至2013年底,全省商品苜蓿种植面积约19.43万hm2,占全国商品苜蓿总面积的50.1%,商品苜蓿产量192.63万t,占全国商品苜蓿总产量的56%,商品苜蓿销量188.48万t,占全国商品苜蓿销量的54.8%[4]。然而,苜蓿产业作为一个新兴产业,发展时间短,省内除了亚盛田园牧歌、甘肃大业等少数龙头企业外,大多竞争力弱,难以在国内外市场角逐竞争,省内苜蓿产业竞争力亟待提高。

鉴于此,本研究在对甘肃省苜蓿产业发展及其竞争力现状分析基础上,运用迈克尔·波特的钻石模型理论进一步分析影响甘肃省苜蓿产业竞争力的因素,以期为提升甘肃省苜蓿产业竞争力提供一定参考。

1甘肃省苜蓿产业发展态势

1.1苜蓿生产概况

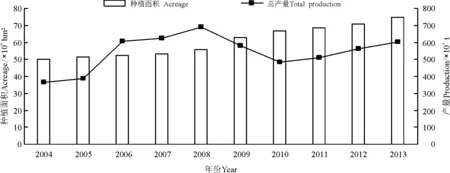

甘肃省是中国苜蓿的最佳产区之一,其苜蓿种植面积稳步增长,苜蓿生产发展初具规模。《中国草业统计》(2004-2013)[4]数据显示,苜蓿种植面积由50.3万hm2增长到74.67万hm2,涨幅48%;苜蓿总产量由2004年的366万t增加到2013年的603万t,涨幅65%。2008年总产量达到最高,此后由于种植结构调整、“三聚氰胺”事件及进口苜蓿冲击影响,短时间内总产量下降,2010年后由于市场上苜蓿的供不应求及国家“振兴奶业苜蓿发展行动”计划等政策支持,苜蓿种植面积与总产量均持续上升(图1)。根据甘肃省制定的《甘肃省草产业发展规划》(2012-2020年),到2020年,苜蓿种植面积将达到80万hm2。因此,预计未来5年内,甘肃省苜蓿种植面积和产量仍将持续增长。

1.2苜蓿品种结构及生产布局

20世纪末,甘肃省苜蓿的生产加工主要在河西走廊一带。近几年,由于需求拉动及政策支持,种植区域延伸至中东部地区。目前,已形成河西、陇中及陇东三大苜蓿优势产区[5-6]。河西产区干旱少雨,光热充足,地势平坦,灌溉条件较好,便于大规模集约化作业,是我省高端苜蓿产品生产基地;存在的主要问题是水资源短缺,种草比较效益低;该地区主要种植的苜蓿品种为甘农3号、甘农4号、亮苜2号、WL系列。陇中产区气候干旱,地形复杂,低产田和坡耕地资源丰富,种草比较效益高;存在的主要问题是苜蓿种植效益低,发展后劲不足;该地区主要种植的苜蓿品种有陇中苜蓿、中兰1号、金皇后。陇东产区温暖湿润,土地、坡耕地资源丰富,是省内苜蓿种植的传统区域,种草面积较大。存在的主要问题是种植结构不合理,水土流失严重。该地区主要种植的苜蓿品种有陇东苜蓿和三得利。

进口苜蓿品种具有发芽率高、直立性好、生长茁壮整齐、抗寒、抗旱性高等优势,受到绝大多数苜蓿企业家的青睐,对本土苜蓿品种竞争力构成一定威胁。

1.3苜蓿加工及贸易状况

据甘肃省草原技术推广总站统计数据显示,截至2013年底,甘肃省有大、中、小型苜蓿生产加工企业共计74家,除了3家是国营企业,其余均为近十年才成立的民营企业。全省苜蓿企业实际共生产加工各类苜蓿产品80.4万t,其中苜蓿草捆占44.8%,草块占21.3%,草颗粒占20.5%,草粉及其它占14.2%。这些苜蓿产品成本价在650~1 800元·t-1,出厂价在1 450~2 700元·t-1。较大一部分满足本省需求,一部分外销到内蒙古、陕西、青海、四川、宁夏、北京、天津、上海、安徽、广东等地[7],小部分出口至日本和韩国。

图1 2004-2013年甘肃省苜蓿种植面积及产量

数据来源:《中国草业统计》(2004-2013)[4]。

Data sources:《Statistics of China’s Grass industry》(2004-2013)[4].

2甘肃省苜蓿产业竞争力分析

2.1数据来源

为保证数据的有效性和准确性,本研究所用苜蓿产品的相关数据主要来自《中国草业统计》(2004-2013)[4]、United Nations Commodity Trade Statistics Database(UN comtrade)网站[8]以及甘肃省草原技术推广总站。

2.2指标选取

根据迈克·波特[9]以及金碚[10]关于区域产业竞争力的评价指标,本研究从国内和国际两个层面着手,选取市场占有率(MS)指标测算甘肃省苜蓿产业竞争力。

2.2.1国内市场占有率(DMS)DMSix=Xi÷Xd,其中,DMSix表示i地区x产品的市场占有率,Xi表示i地区x产品销售额,Xd表示国内x产品销售总额。该指标反映一地区某产品在国内竞争力及地位的变化,比例提高说明该地区该产业的国内竞争力增强,反之则减弱[10]。

2.2.2国际市场占有率(IMS)IMSix=Xi÷Xw,其中,IMSix表示i地区x产品的国际市场占有率,Xi表示i地区x产品出口额,Xw表示世界x产品出口总额。该指标反映一地区某产品在国际竞争力及地位变化,比例提高说明该地区该产业的出口竞争力增强,反之则减弱[9-10]。

2.3结果与分析

2.3.1国内市场占有率(DMS)2008-2013年,甘肃省苜蓿产品的国内市场占有率均基本上明显高于其它省份,尤其在2008年达到最高值0.802,2009年急剧下降至0.422,失去近一半的国内市场。2010和2011年是甘肃省苜蓿产业的低迷期,DMS值大大低于其它年份,但仍高于宁夏、新疆和陕西3省。2012和2013年是甘肃省苜蓿产业的恢复振兴期,DMS值上升至0.549,就全国来说,拥有绝对的市场优势(表1)。

2.3.2国际市场占有率(IMS)虽然甘肃苜蓿产品在中国占据较大市场份额,但面对广阔的国际市场,尤其是草业发达国家如美国、澳大利亚、加拿大,其国际竞争力明显处于极弱水平。2008-2013年,甘肃省苜蓿产品的国际市场占有率极低,在0.000~0.004,波动较小,且有逐年下降趋势。显然,中国苜蓿产品的国际竞争力也很低,其竞争力变化趋势与甘肃省较为一致。美国、澳大利亚和加拿大苜蓿的IMS值平均约为中国的375、164和35倍,差距非常大。甘肃苜蓿产品近几年的IMS值几乎为零,更无法与草业发达国家相比较(表2)。

虽然,甘肃省苜蓿产品在国内市场具有领先的竞争优势,但从国际市场看,其产品不具竞争优势。随着“振兴奶业苜蓿发展行动计划”以及甘肃省对苜蓿产业发展规划的积极措施,未来五到十年内,甘肃省苜蓿产业将得到全面振兴发展,竞争力也将不断提升,逐渐缩小与草业发达国家的差距。

表1 2008-2013年甘肃及苜蓿生产大省的苜蓿产品国内市场占有率(DMS)

注:依据《中国草业统计》(2008-2013)[4]和甘肃省草原技术推广站数据计算而得。2008年宁夏数据缺失。

Note: The calculation results based on the 《Statistics of China’s Grass industry》 (2008-2013)[4]and data from Grassland Technical Extension Station of Gansu Province. Data of Ningxia of 2008 missed.

表2 2008-2013年甘肃及苜蓿贸易大国的苜蓿产品国际市场占有率(IMS)

注:依据《中国草业统计》(2008-2013)[4]、UN comtrade[5]和甘肃省草业技术推广站数据计算而得。

Note: The calculation results based on the《Statistics of China’s Grass industry》(2008-2013)[4]、UN comtrade[5]and data from Grassland Technical Extension Station of Gansu Province.

3甘肃省苜蓿产业竞争力影响因素分析

1990年,美国著名管理学家迈克尔·波特[9]提出,一国或一地区某一产业竞争力的强弱取决于其竞争环境。他认为,一个产业的竞争优势取决于4个主要因素:生产要素、需求状况、相关支持产业、企业战略,以及两个辅助因素:机会和政府。4个主要因素相辅相成,同等重要,缺一不可,构成一个“钻石菱形”模型,并受两个辅助变量影响。此模型形象地描绘了竞争环境的组成,并决定了某产业竞争力的强弱。由于波特定义机会是难以把握的如战争、能源危机等事件,这对甘肃省苜蓿产业竞争力具有不确定性[9,11],因此,本研究将从其它5个因素对甘肃省苜蓿产业竞争力影响因素进行分析。

3.1生产要素

波特的“钻石模型”将生产要素主要细分为自然禀赋、历史文化以及人力资源3个方面。

3.1.1自然禀赋高甘肃境内地形复杂,气候干燥,日夜温差大,光照充足,太阳辐射强。年平均气温在0~14 ℃,年日照时数在1 700~3 300 h。甘肃省干旱的气候条件,非常适合于苜蓿干草产品的生产和加工[12]。据《甘肃年鉴2013》[3],紫花苜蓿是甘肃省人工种草的主体,留床面积达到74.67万hm2,位居全国第1。甘肃省土地面积位居全国第7位,山地多,平地少,尚未利用的土地有1 912.09万hm2,这些地多为荒漠、荒山、戈壁等,既不适宜种植粮食作物,也不适宜还林种树,却可以开垦种苜蓿,为发展甘肃苜蓿产业提供了广阔的土地资源。此外,苜蓿具有生态保护功能,其根系非常发达,是治理水土流失、改善土壤质量并防止沙漠化的良方。

3.1.2历史文化悠久甘肃省是种植苜蓿最早的地区之一,拥有悠久的苜蓿栽培历史。从汉代开始引入栽培,盛唐时期已大量种植,诗人杜甫寓居秦州(今甘肃天水市)时曾写有“秋山苜蓿多”的诗句[13]。自汉唐到明清,甘肃省农牧业十分发达,牧畜养马之处广植苜蓿。到抗战前,苜蓿仍然较多。新中国成立后,为发展当地农牧业,提倡种草养畜,苜蓿种植面积又不断增加,到2003年,全省苜蓿面积已达30.56万hm2,位居全国之首[13]。从史料可以看出,甘肃的苜蓿种植历史底蕴深厚,与其它地域相比具有较高的历史经验优势。

3.1.3生产成本低苜蓿不仅营养价值高,而且生长年限长、生产成本低。主要体现在:1)种植成本低。苜蓿节水省肥效应显著高于其它粮食作物,种植苜蓿的成本要比种植小麦(Triticumaestivum)的低1 950元·hm-2,比种植玉米(Zeamays)的低3 450元·hm-2[14];2)比较效益高。苜蓿的纯收益高于玉米和小麦,而由于苜蓿单产量高,投入成本较低,所以苜蓿的成本收益率也高于玉米和小麦,而以草养畜,草畜结合发展的收入更高[14]。

3.2需求状况

3.2.1国内需求国内苜蓿主要用于奶牛养殖中,奶业的持续健康发展离不开苜蓿产业的支撑。据《中国奶业年鉴2013》[15],全国截至2013年奶牛约147万头,如果每头奶牛产奶期(305 d)日喂苜蓿干草4 kg(适中喂量),则需苜蓿179万t,全国苜蓿总产量约34万t,进口8万t苜蓿,每年仍有约137万t苜蓿的巨大缺口,这还不包括肉牛、猪和鸡等家畜家禽饲料中苜蓿草粉添加剂[16]。据UN Comtrade[8]数据计算,从2008-2014年,中国进口苜蓿干草量增长了4 320%,且进口价格逐年上升至433.3 USD·t-1(表3)。显而易见,国产苜蓿和进口苜蓿仍旧不能满足国内奶牛养殖业需求,国内苜蓿需求空间巨大。

3.2.2国际需求随着全球经济的发展和人们生活质量的提高,国际苜蓿需求总体上呈上升趋势。目前,国外市场每年苜蓿产品需求为500万t左右,而我国近5年苜蓿出口量不到1万t,出口价格在140.3~314.3 USD·t-1(表3)。日本、韩国、新加坡等地区是中国苜蓿产品的主要出口地,年均苜蓿需求量为240万~255万t。来自美国、加拿大和澳大利亚的苜蓿产品由于运输距离长,成本高,到岸价格为370~420 USD·t-1[16],明显高于中国苜蓿干草出口价格,相比之下,我国苜蓿产品进入亚洲市场具有区位优势。

3.3相关支持产业

相关支持产业的竞争优势与密切配合会促成甘肃省苜蓿产业受益,并使其竞争力不断提升。主要有3个支持产业:1)交通运输。甘肃省地处西北内陆,远离海洋口岸,目前交通运输线路有高速铁路799 km,普通铁路1 636.4 km,高速公路1 060 km,公路里程9.564 2万km,内河航道859.8 km[3]。总体来说,甘肃省交通条件欠发达,苜蓿产品在外运过程中相对成本增加,一定程度上影响了苜蓿产品的竞争力;2)科研支撑。甘肃省是全国草业科技中心和信息中心。省内拥有兰州大学草地农业科技学院、甘肃农业大学、中国科学院寒区旱区环境与工程研究所、甘肃省农牧厅草原总站等科研单位,以及遍布全省的草原工作站网络;拥有草地农业生态系统国家重点实验室[17-18],为甘肃省苜蓿产业竞争力有力加分;3)包装印刷。随市场的发展,包装对于苜蓿产品不仅是流通过程中保护产品,方便储运的措施,更是一种增强消费者偏好、提高产品差异化的有效营销手段[8]。目前,多数苜蓿企业缺乏对产品的品牌包装意识,仅停留在靠卖原料、廉价劳动力和成本来获利的初级阶段,产品包装粗放廉价,缺乏美观,影响甘肃苜蓿产品的竞争力。

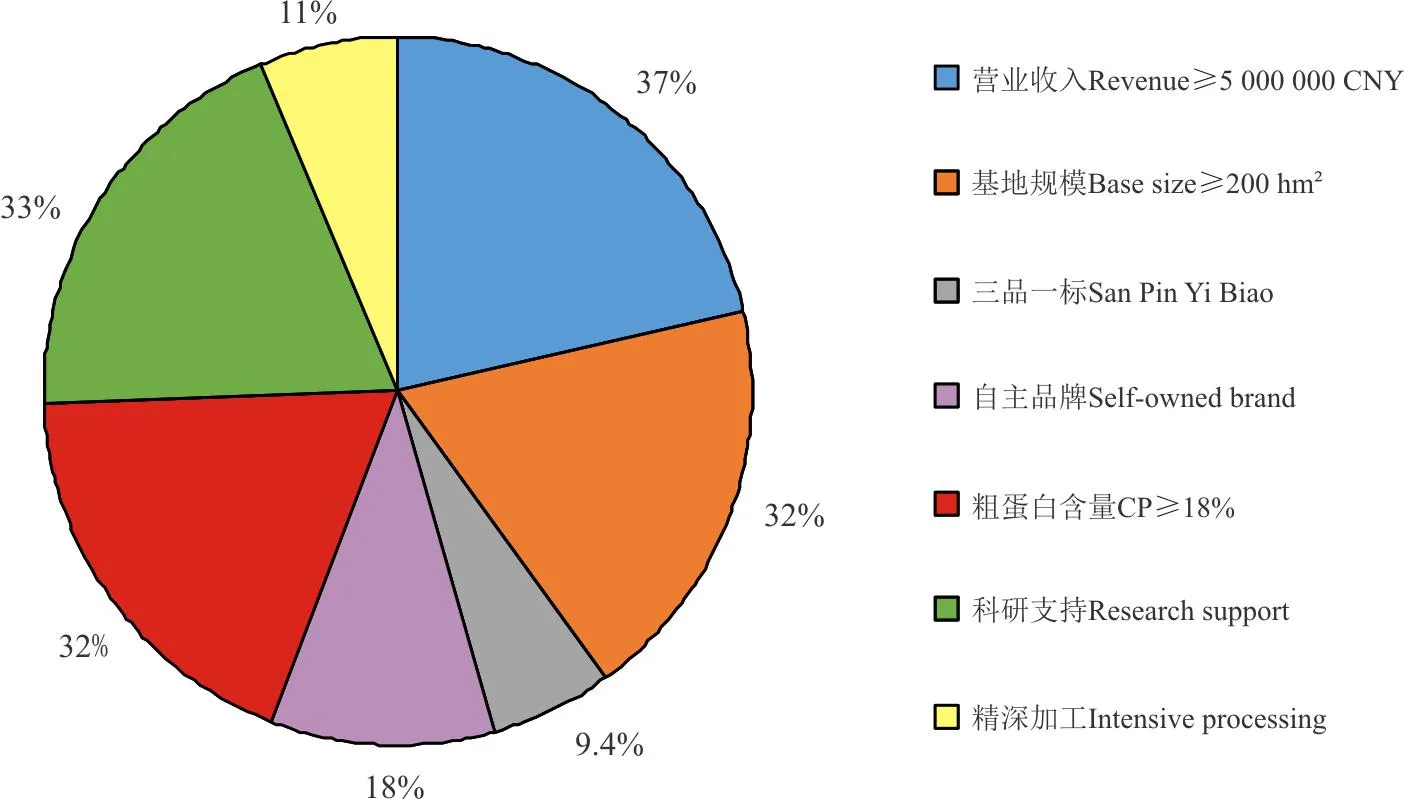

3.4企业战略

经营规模的大小对企业战略结构影响很大。目前,甘肃省的74家苜蓿企业,根据我国工信部颁发的《中小企业划型标准》,除了亚盛田园牧歌草业集团有限公司属大型企业外,其余企业均属于中小微型企业,营业收入在500万以上的占37%。据甘肃省草原推广站2013年统计数据显示,甘肃省苜蓿企业74家中,32%的苜蓿企业基地规模在200 hm2以上,9.4%的苜蓿企业有“三品一标”认定,18%的苜蓿企业有自主品牌,32%的苜蓿企业粗蛋白含量在18%以上,11%的苜蓿企业有计划发展苜蓿精深加工的战略(图2),还有超过一半的多数企业没有战略规划。可见,甘肃省只有少部分苜蓿企业对长期发展有明确规划,其它大多数企业品牌意识弱,还停留在固守眼前利益,对未来发展缺乏明确定位的状态。甘肃省苜蓿产业链的上中下游企业间缺乏合作交流,企业内部经营管理水平较低,现代企业经营制度只在亚盛田园牧歌草业公司、大业公司等少数几家建立,这些都制约着甘肃省苜蓿企业做大做强。此外,多数企业的苜蓿产品技术含量较低,只用机械进行了简单物理处理,不利于储存和长途运输,影响了产品质量。

表3 中国苜蓿干草进出口情况

数据来源:UN Comtrade[8]。

Data sources:UN Comtrade[8].

图2 2013年甘肃省苜蓿企业战略经营概况

数据来源:甘肃省草原技术推广站

Data sources: Grassland Technical Extension Station of Gansu Province.

3.5政府因素

政府主要通过资本市场、资金补贴、政策制定等方式促进产业发展。随着西部大开发战略的实施和退耕还林还草政策的全面推行,以及苜蓿在促进草食畜牧业的健康发展和保证食物安全两个方面均有重大作用,因此,苜蓿产业越来越受到国家重视[19]。自2012年的“振兴奶业苜蓿发展行动计划”实施以来,截至2014年,累计安排甘肃省建设高产优质苜蓿示范项目1.6万hm2。中央补助资金1.44亿元,补贴标准为种植规模在200 hm2以上,每亩9 000元·hm-2[20],这部分补助资金被达标的苜蓿企业获得,农户散户基本无法享有。按照科学发展观的要求,甘肃省政府制定了 《甘肃省人民政府关于加快全省草产业发展的意见》 (2012)、《甘肃省草产业发展规划》 (2012-2020 年)等积极性文件,为今后苜蓿产业发展指明方向:以河西、陇中和陇东地区为重点苜蓿发展区域,到2020年,计划建设标准化苜蓿良种繁育基地1万hm2;扶持培育草产品生产加工龙头企业20个[5]。

但是,甘肃苜蓿产业的发展,完善的组织管理体系尚未形成。现有苜蓿企业的产品加工销售只是按市场需求进行,总体布局和产品生产在无序状态下进行,缺乏规范化指导,没有形成有效的行业指导管理体系、技术服务体系和产品质量检测体系[21]。

4提升甘肃省苜蓿产业竞争力的建议

通过市场占有率指标测算可知,面对国际市场,甘肃省苜蓿产业竞争力极弱。但通过 “钻石模型”分析可看出,甘肃省苜蓿产业发展虽有很多问题,但仍具较强的竞争潜力。因此,为克服甘肃省苜蓿产业竞争力薄弱的各方面,提出以下建议。

4.1因地制宜,科学规划,种养结合

河西、陇中和陇东三大苜蓿优势产区的自然条件、栽培利用方式上有较大差异。河西地区应在立足当下的基础上,依靠科技进步,提高苜蓿多层次和综合利用精深加工水平,致力于发展商品化、规模化和专业化的优质苜蓿基地和良种繁育基地,以品质取胜,继续扩大国内国际市场占有率。陇中地区相对于河西和河东地区,苜蓿产业发展起步较晚,低产田及山坡地较多,基本为旱作,不便于大规模机械作业,多以人工作业为主,种草经济效益不高。但该地区养殖场数量多,可发展种草与养畜结合,加大草畜转化力度,提高种草养畜的效益。陇东黄土高原区是苜蓿的传统产区,地形复杂,交通不便,且多为旱地,与陇中地区相似,不便大规模机械作业,且雨水较多,苜蓿常常刈割不及时,晾晒不充分,影响产品品质,不适宜生产商品草。但畜牧业发达,是甘肃省重要的肉牛养殖基地,由此,可重新确定适宜放牧的苜蓿品种,就地将苜蓿转化为畜产品,以庆阳为主,重点发展草畜一体化。此外,各大中型苜蓿企业均可与奶牛场建立合作,引导其朝着优质苜蓿产区迁移发展,或对标准化奶牛场集中区域配额投资建设一定规模的标准化优质苜蓿基地,使草畜紧密结合发展,提高苜蓿的利用率,节约生产成本和运输成本,提高经济效益,进而增加苜蓿产品竞争力。

4.2提高企业生产技术水平,致力发展高品质苜蓿产品

为解决甘肃省苜蓿企业生产技术落后、产品粗放单一的问题,需要企业与科研院所联合发力,做到4个方面:1)充分发挥科研院所科技创新力量,培育适应不同地域的优质高产苜蓿品种,开发低成本高资源利用率的苜蓿栽培模式和加工调制技术,并及时运用到企业生产实际中[13];2)苜蓿企业应每年在收益中提取一定比例的科研经费,用于知识和技术的投资。完善科研基础设施建设,组织员工培训,加大引进专业人才。加强与科研院所合作,鼓励创新,缩短新产品研发周期,改善现有生产技术并创造效益[22-24];3)科研院所和企业都要加大牧草机械设备的研发和关键技术的突破,减少对进口机械的依赖,使我国能生产出适应不同环境、性价比高的牧草机械设备,提高生产作业效率;4)苜蓿企业应以生产优质高档的草捆、草块为主,大力开发苜蓿单一或复合饲料、提倡苜蓿青贮、半青贮饲料喂养,从长远考虑,要尽快研发苜蓿保健食品、苜蓿叶蛋白和苜蓿生物燃料等精深加工产品[25]。

4.3以苜蓿企业为核心,建立品牌营销模式

品牌是一种无形资产,它凝聚了优秀的文化底蕴,能给拥有者带来溢价并产生增值,是形成市场竞争的有效手段,因而培育地区特色品牌文化是提升产业竞争力的重要途径。甘肃省具有丰富的苜蓿资源,这一鲜明的区域优势是其它地区短时间内无法模仿和超越的,苜蓿产业极有可能成为甘肃省未来经济发展的增长极。所以,甘肃苜蓿企业应该以此为契机,积极联合地方政府、牧草协会、农民合作社等组织机构,做到两个方面:1)共同致力于“河西苜蓿”、“陇东苜蓿”等产区品牌的打造。为该产区品牌申请集体商标和原产地保护,凡需要使用这些产区品牌的申请者,必须向产区品牌的管理者提出申请[26-27],只有经产品质量检测认证合格的甘肃省苜蓿企业才可以使用这些产区品牌;2)苜蓿企业应该积极对“河西苜蓿”、“陇东苜蓿”品牌进行宣传推广。通过各种媒介平台如:地方农业电视台、农业报刊、农产品贸易洽谈会、农博会等进行宣传,树立良好的产区品牌形象,提升产区品牌的知名度和美誉度。

4.4积极发展配套支持产业

交通运输、包装印刷问题是影响苜蓿产业发展的阻力。首先,企业应按照标准专业化的运输设备要求,不断更新运输设备。甘肃省政府部门不仅要加大投入资金,完善公路、铁路等基础设施的建设,提升交通运输的整体能力,还应发挥交通部门与牧草行业协会的作用,建立苜蓿产品的绿色通道,降低甚至减免苜蓿产品运输成本。其次,苜蓿企业要重视产品包装问题。美国苜蓿产品美观整洁的外包装增强了消费者选择偏好[18,28],甘肃苜蓿企业要充分学习并借鉴其经验,积极与包装印刷企业合作,设计出富有地域品牌特色、保护苜蓿产品免受运输贮存损害的实用外包装。政府也应给予牧草包装印刷企业一定补贴激励,鼓励其发展。

4.5强化政府产业政策的贯彻落实

政府的产业政策是弥补市场失灵、协调产业活动的重要手段。政府部门应做好以下三方面措施:1)建立一套完善的甘肃省苜蓿行业指导管理标准。具体内容包括苜蓿生产与贸易市场规则、苜蓿栽培与调制加工技术指导规则、与国际接轨的苜蓿质量分级标准和质量检测体系。使苜蓿行业健康持续发展,做到有标准可依;2)建设以苜蓿为主的牧草信息化服务平台。以地方草原工作站为基点,将信息监测点覆盖到各个苜蓿生产基地和农民合作社。及时搜集牧草的生产、收获、交易信息,经整理后及时发布在牧草信息化服务平台上,为各个苜蓿企业和农户提供全方位及时有效的远程技术信息服务;3)应对近年草原牧区灾害频发的问题,建立以苜蓿为主的饲草储备基地,保证有充足的草料应对灾害发生,降低灾害损失并起到防灾减灾的作用,增加抗灾保畜能力。

参考文献(References)

[1]张军.甘肃省苜蓿草业产业化发展趋势.畜牧兽医杂志,2010,29(2):68-69.

[2]李胜利,杨拙萌,黄文明,张英俊.苜蓿产业如何满足我国奶牛养殖业发展的需求.中国畜牧杂志,2010(8):43-46.

Li S L,Yang Z M,Huang W M,Zhang Y J.How the purple medic industry to meet the dairy industry development demand.Chinese Journal of Animal Science,2010(8):43-46.(in Chinese)

[3]甘肃省地方史志办公室.甘肃年鉴2013.兰州:甘肃文化出版社,2013.

[4]何新天.中国草业统计.全国畜牧总站,2004-2013.

[5]甘肃省政府办公厅.甘肃省人民政府办公厅关于印发《甘肃省草产业发展规划(2012-2020年)》的通知.(2012-11-27)[2015-06-10]http://www.gansu.gov.cn/.

[6]张怀山.甘肃省苜蓿草产业的品种布局初探.内蒙古草业,2009,21(4):5-7.

[7]潘文杰,唐增.甘肃省苜蓿企业的发展现状、问题及对策.草业科学,2014,31(7):1395-1402.

Pan W J,Tang Z.Developing status and countermeasures of alfalfa enterprises in Gansu Province.Pratacultural Science,2014,31(7):1395-1402.(in Chinese)

[8]UN Comtrade.STATE.(2014-03-30)[2015-06-10].http://comtrade.un.org/data/.

[9]迈克·波特.国家竞争优势.李明轩,邱如美,译.北京:中信出版社,2012.

[10]金碚.中国工业国际竞争力:理论、方法、实证研究.北京:经济管理出版社,1999:25-96.

[11]Porter M E.Regions and the new economics of competition.In:Allen,Scott J.(eds).Global City-Regions.New York:Oxford University Press,2001.

[12]韩建民.甘肃苜蓿草业产业化发展研究.中国农村经济,2000(3):38-42.

[13]曹宏.紫花苜蓿产业化生产技术问答.兰州:兰州大学出版社,2009:7-128。

[14]朱新强,王晓力,王春梅,张茜.甘肃省苜蓿种植现状及成本收益分析.中国草食动物科学,2014,34(6):63-67.

Zhu X Q,Wang X L,Wang C M,Zhang Q.Analysis on the status quo and cost benefit of alfalfa in Gansu Province.China Herbivore Science,2014,34(6):63-67.(in Chinese)

[15]中华人民共和国农业部.中国奶业年鉴2013.北京:中国农业出版社,2013.

[16]陈连芳.中国苜蓿草市场现状与前景分析.中国乳业,2013(1):32-33.

[17]曹致中.甘肃省苜蓿草产业发展现状、存在问题及解决途径.王晓方.首届中国奶业科技发展论坛论文集.北京:中国农业科技出版社,2006:316-321.

Cao Z Z.Development status,problem and solution of Gansu alfalfa industry.In:Wang X F.(ed).Proceedings of the First Forum on ChineseJstry Sci-tech Development.Beijing:China Agriculture Press,2006:316-321.(in Chinese)

[18]张洁冰,南志标,唐增.美国苜蓿草产业成功经验对甘肃省苜蓿草产业之借鉴.草业科学,2015,32(8):1337-1343.

Zhang J B,Nan Z B,Tang Z.The successful experience of alfalfa industry in the United States as a reference to Gansu alfalfa industries.Pratacultural Science,2015,32(8):1337-1343.(in Chinese)

[19]王明利.推动苜蓿产业发展全面提升我国奶业.农业经济问题,2010(5):22-26.

Wang M L.Comprehensively upgrade the dairy industry in China through promoting the development of alfalfa industry.Issues in Agricultural Economy,2010(5):22-26.(in Chinese)

[20]中华人民共和国农业部.(2013-07-23)[2015-06-10]http://www.moa.gov.cn/.

[21]谭立伟.甘肃省苜蓿草产业发展的现状与对策.甘肃畜牧兽医,2014(11):78-80.

[22]Kazim K,Keith K.Market analysis of alfalfa hay:California case.Agribusiness,1988,4(3):271-284.

[23]杨茁萌,李胜利.中国苜蓿产业发展面临的问题及其对策.中国畜牧杂志,2009,44(7):21-24.

Yang Z M,Li S L.Problems and countermeasures of alfalfa industry status in China.Chinese Journal of Animal Science,2009,44(7):21-24.(in Chinese)

[24]Schumpeter J A.The Theory of Economic Development.Cambridge:Harvard University Press,1911.

[25]Jung H.Alfalfa—A sustainable crop for biomass energy production.(2013-04-20)[2015-06-10].http://www.ars.usda.gov/.

[26]张晓兵,杨瑚,张亮晶.甘肃区域品牌发展策略研究.商场现代化,2011(8):94-96.

[27]申淙.甘肃农业产区品牌建设初探.农业科技与信息,2009(4):3-5.

[28]李双奎,袁洁,孙旖彤.钻石模型视角下甘肃省葡萄酒产业竞争力的研究.中国农业资源与区划,2014,35(5):106-112.

Li S K,Yuan J,Sun Y T.Competitiveness of the wine industry in Gansu Province under the perspective of diamond model.Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning,2014,35(5):106-112.(in Chinese)

Competitiveness of alfalfa industry in Gansu Province——A diamond model

Jiang Ying-zhou, Nan Zhi-biao, Wang Li-jia

( State Key Laboratory of Grassland Agro-ecosystems College of Pastoral Agriculture Science and Technology, Lanzhou University, Lanzhou 730020, China)

Abstract:Gansu which is one of the largest alfalfa planting provinces in China, plays an important role in Chinese alfalfa industry. Improving the competitiveness of alfalfa industry in Gansu is a critical path to promote Chinese alfalfa and livestock industry. This study estimated the status of alfalfa industry competitiveness in Gansu Province using the index of market share based on understanding the current development situation of alfalfa industry, and analyzed the factors influencing the competitiveness of alfalfa industry applying Porter’s diamond model. Policy suggestions to enhance the competitiveness of alfalfa industry in Gansu are finally recommended.

Key words:alfalfa industry; competitiveness; diamond model; Gansu

Corresponding author:Nan Zhi-biaoE-mail: zhibiao@lzu.edu.cn

中图分类号:S816;S551+.7

文献标识码:A

文章编号:1001-0629(2016)4-0813-08*

通信作者:南志标(1951-),男,河北曲阳人,教授,博士,研究方向为草业科学。 E-mail: zhibiao@lzu.edu.cn

基金项目:国家现代农业产业技术体系建设“牧草产业技术体系”(CARS35-08)

收稿日期:2015-06-25接受日期:2015-09-09

DOI:10.11829/j.issn.1001-0629.2015-0363

江影舟,南志标,王丽佳.基于钻石模型理论的甘肃省苜蓿产业竞争力分析.草业科学,2016,33(4):813-820.

Jiang Y Z,Nan Z B,Wang L J.Competitiveness of alfalfa industry in Gansu Province——A diamond model.Pratacultural Science,2016,33(4):813-820.

第一作者:江影舟(1989-),女(壮族),广西柳城人,在读硕士生,研究方向为草业经济管理。E-mail: jiangyzh13@lzu.edu.cn