“天下第一清官”施世纶的传播与异化考论

2016-05-16翟勇

翟 勇

(1.福建师范大学中国语言文学博士后流动站,福州 350108; 2.泉州师范学院文学与传播学院,福建泉州 362000)

“天下第一清官”施世纶的传播与异化考论

翟勇

(1.福建师范大学中国语言文学博士后流动站,福州350108; 2.泉州师范学院文学与传播学院,福建泉州362000)

摘要:“天下第一清官”施世纶在中国文化史上占有重要地位,并被历史选中作为“青天”文化的典型。究之原因,是人、事、时、地等主客观因素相互促进,同时又恰好满足信息传播的五要素信源、信息、信宿、媒介、信道等双重作用的结果。但是历史上真实的施世纶在传播的过程中,在文人与百姓双重的想象下出现了异化,使得原本“清羸多疾”的施世纶变成了残疾的“施不全”。同时,“天下第一清官”与“江南第一清官”亦在其身上互用,与《桃花扇》作者孔尚任关系不睦的疑团亦扑朔迷离。

关键词:施世纶;传播;异化;孔尚任

在中国历史上能称循吏、良吏、廉吏者指不胜屈,但是在民间能被百姓呼为“青天”者可谓凤毛麟角。在这屈指可数的“青天”中,最知名者除了包拯、海瑞之外,当数清代康熙年间施世纶“施青天”了。施世纶(1659—1722),字文贤,号浔江,福建晋江龙湖镇衙口村人,靖海侯施琅次子。蒙父荫,以监生身份于康熙二十四年(1685年)出任江苏泰州知州。后擢扬州知府,因政绩卓越,为官清廉,康熙巡视江南时赞为“天下第一清官”。后官终漕运总督。今存《南堂诗钞》十三卷,其中诗十二卷,词一卷。今人对施世纶的关注基本局限在对“侠义小说先导”《施公案》的研究上,成果又多是其生平的简单介绍。这与施世纶在中国文化史上所占重要地位是极不相称的。鉴于此,笔者不揣浅陋,首先探讨施世纶被传播的原因及在传播中的异化等重要问题,权作抛砖之用。

一、传播原因探析

明人张岫曾经对包拯去世后声名反而更加远播的现象十分不解:“宋之名臣彬彬其盛,何独公之名愈久而愈彰;开封府尹二百余人,皆当世名贤,何独公有庙象,愈远而愈企人之敬仰也哉?”[1]张岫之问同样适用于施世纶。康熙一朝清正之官很多,如有因“天下廉吏第一”之称而蜚声朝野的于成龙,有不取民一钱的“苦行老僧”陈瑸,有“天下廉吏,无出其右”的张鹏翮,还有号称“天下清官第一”的张伯行等,但是唯独被康熙皇帝赞为“天下第一清官”的施世纶的名字在此之后妇孺皆知:“清代循吏,为庸俗妇孺所最称道者,莫如施世纶。”[2]387为什么是施世纶成为被铭记的“这一个”?同、光年间学者陈康祺归结为“盖由小说中刻有《施公案》一书,比公为宋之包孝肃,明之海忠介,故俗口流传,至今不泯也”[2]387。小说《施公案》以及关于施世纶事迹的民间传说对施世纶声名的远播确实起了很大作用,但是小说与民间传说只是起到推波助澜的作用,乾隆年间施世纶断案如神的故事就已经以说唱形式传播了。事实上施世纶故事的传播模式正如李永平所述:“是从民间故事传说的口头系统到文人创作加工定型的文本系统,经过阅读消费环节的调节与引导,施公(按:原文为包公)故事的核心情节再回到民间成为民间传说形态,从而又影响书会才人和民间说书艺人的创作,进入了一个循环往复的正螺旋。”[3]笔者认为历史之所以选定施世纶,是人、事、时、地等主客观因素相互促进,同时又恰好满足信息传播的五要素——信源、信息、信宿、媒介、信道等双重作用的结果。

信源即信息的发布者,具体到施世纶最直接的史料当为施世纶《南堂诗钞》与《清实录·康熙朝实录》中关于施世纶生平事迹的记载,同时也包括与其有密切关系的时人叙述,如阮旻锡《南堂诗钞序》、黄云《南堂诗钞序》、林之浚《浔江施公传》等。当然信源存在可信性问题:第一是传播者的信誉,包括诚实、客观、公正等品格条件;第二是专业权威性,即传播者对特定问题是否具有发言权和发言资格。自著、实录与传记虽然不排除有不实之处,但是应该是最接近被传播者真实情况的权威性材料。

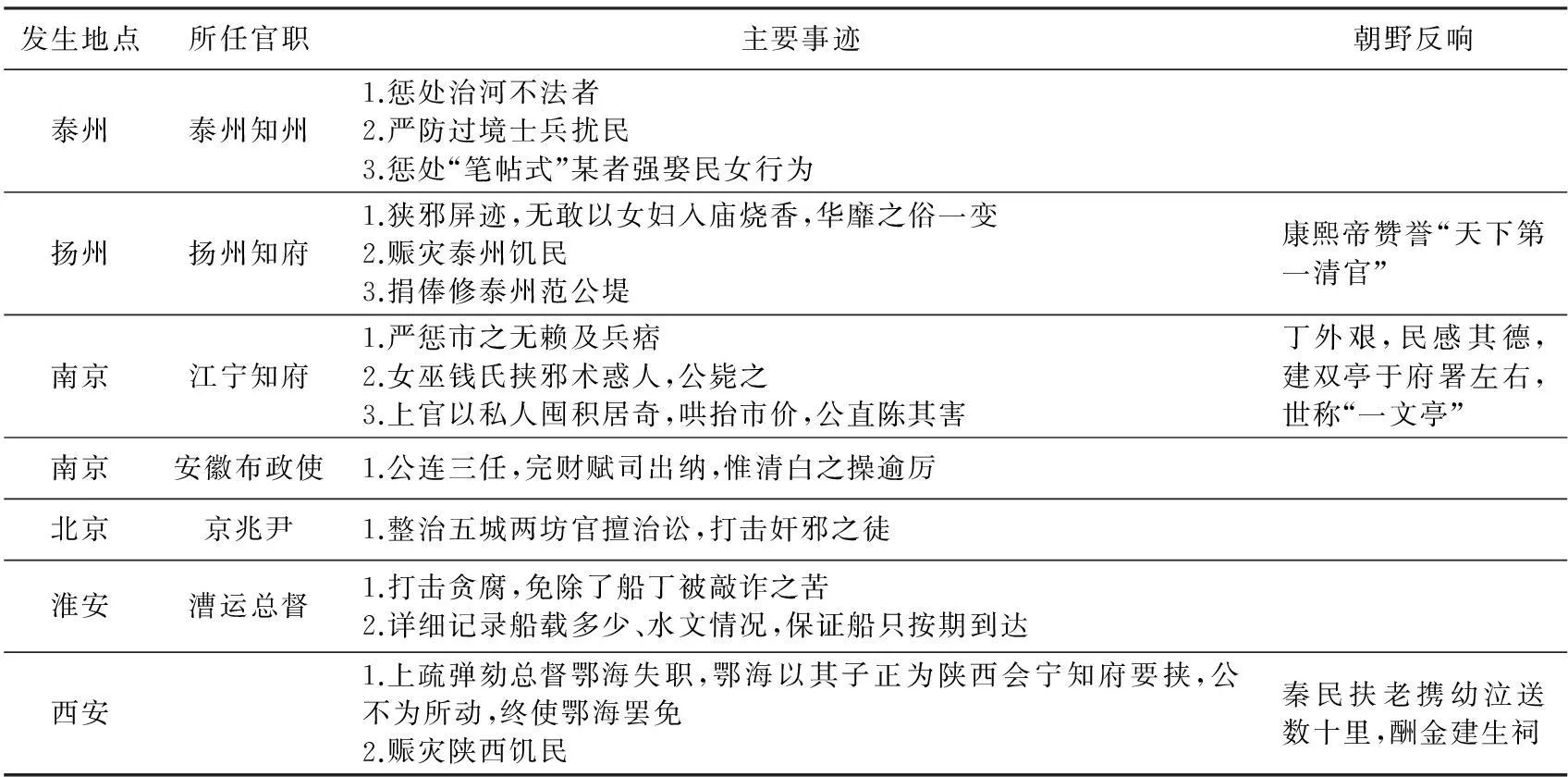

信息是以适合于通信、存储或处理的形式来表示的知识或消息,也就是施世纶一生的主要事迹。施廷翰《南堂诗钞跋》中云:“先大人未尝欲籍诗以传其清德,善政扬历于中外,无不见而知之,亦非必传之专在乎诗。”[4]701遍检《南堂诗钞》,几乎看不到如包拯《书端州郡齐壁》、于谦《入京诗》一样表白清廉心迹的诗歌,仅在一些诗中表露出不与时同流合污的高洁愿望,如《感怀》:“夙昔尚微怀,中年思一践。取舍既殊时,兴谗岂自免。鸾凤鸣高冈,音容天下满。鸱鸮在我旁,使我不得善。寒风吹竹枝,袅袅存孤浅。直节应虚心,独立秋江远。济人不易幾,吾将问南亩。”[4]566另外在奏折与《清实录·康熙朝实录》的描述中,可以看出康熙皇帝评价施世纶为清正刚直之吏。如《两江总督傅拉塔为请圣安并是否参劾施世纶等事奏折》(康熙三十一年十二月初一日)中康熙帝朱批:“施世纶居官循声素著,尔反复严训之,若其操行较前有改正,则免于参劾;若不改悔,彼时参劾亦不迟。”[5]而这里的悔改之处,正是“其操守果廉,但遇事偏执。百姓与生员讼,彼必庇护百姓;生员与缙绅讼,彼必庇护生员”[6]。对施世纶有全面详细介绍的是《浔江施公传》,主要事迹如表1所示。

表1 施世纶主要事迹

信宿即信息的受众。英国学者麦奎尔说过:“受众的行为,在很大程度上由个人的需求和兴趣来加以解释。”[7]施世纶不平凡的家世放大了百姓的探知兴趣。众所周知,施世纶之父施琅为平灭台湾郑氏政权的首功之臣,因功封靖海侯。施世纶不仅成长于这样少见的王侯之家,更难得的是兄弟几人都没有躺在父辈的功劳簿上安享生活,而是奋发有为,受到朝野与百姓的一致称赞。如施世纶四弟施世骥,施琅攻澎、台,“备器械,输糗粮”,将事情做得井井有条,保证了东征舟师的后勤供应。为任一方“有豪绅夺民产,前官不能理,毅然断归之民。……张鹏翮总督河道,疏荐佐理,筑高家堰通漕运。题补兖州府同知,缉响马、修河道。圣祖南巡,委造御舟,赐‘公明正直’四字匾。擢廉州知府,修黉宫、建义学。数年,廉始有举文武科者。设常平仓于武利,赈饥医疫,全活无数。复修东坡海角亭、伏波铜鼓庙。推陞副使,覆奏未下,卒,廉人祠祀之”(《泉州府志》卷五十《国朝循绩》)[8]687。六弟施世骠,曾跟随施琅出征台湾,后擢福建水师提督,平定台湾朱一贵之乱,避免了台湾再次脱离中央管辖。针对其一生功绩,康熙皇帝先后赐“彰信敦礼”、“锦堂萱茂”匾褒奖。出身王侯之家,自己的清正廉洁已经为当时百姓铭记,兄弟之中又多勤政爱民之人,由此形成世所罕见的廉洁典范家族,这种出身背景是同时期于成龙、陈瑸、张伯行等清官所不具备的。

施世纶不仅廉洁清正又极有能力,所做之事几乎都与平民百姓的生活息息相关,是百姓所需之官。在此基础上,百姓最需要也最容易铭记的官一般有两种:一是能为自己平反昭雪之官。《泉州府志》卷四十五《国朝列传》赞扬了施世纶在断案方面的过人之处:“性警敏,勤于莅事,听断讼狱,摘发如神。他郡邑有疑案不决者,辄移鞠之。”[8]486二是能在为百姓利益考虑时抗上、敢言。陈康琪云:“公平生得力在不侮鳏寡、不畏强御二语”。[2]3654为救百姓于水火之中,舍自己儿子前途不顾,上疏弹劾总督鄂海即为明证。如果在与黑恶势力斗争时又充满了智慧,则更为百姓喜闻乐见:“施漕帅世纶,有权术。任京兆尹时,金吾帅托公和诺以宠幸冠一时,轿前常拥八驺,施遇诸涂,乃拱立道旁,长揖以俟之。托惊骇下轿问之,施忽厉声曰:‘国制非王公不设驺马,吾以为诸王至此,拱立以俟,孰意其为汝也!’欲立劾之,托谢之乃已。……俗呼曰‘施青天’云。”[9]

传播媒介的选择对被传播者与接受者之间信息的流转起着至关重要的作用。公众对传播媒介的要求,一是要使用简便,易于掌握,易于得到,二是比较有效。施世纶事迹的最初传播多以“院曲盲词”等评书、鼓词的形式传播。说唱艺术天然的传播优势,如构思巧妙、情节曲折,同时兼有叙议结合、形象生动的特点,十分利于百姓接受。

施世纶事迹传播的信道即京杭大运河。施世纶一生为官之地基本集中在运河沿线繁华富庶之地:泰州、扬州、南京、淮安、北京等。运河两岸富庶的同时也是民间说唱艺术集中之地。苗菁等认为:“清代通俗小说中有一个重要现象,即一些著名的通俗小说往往是根据民间说唱艺人搬演的故事写成书稿并出版的。而通俗小说的这种产生方式也主要发生在京杭大运河沿岸地区。”[10]使施世纶事迹名扬天下,妇孺皆知的《施公案》中就有多达八十四回提到淮安。另外,运河沿岸城市印刷业的发达和民间书坊的遍布为施世纶事迹的传播创造了有利的条件。如施世纶曾经为官之地北京,在道光年间以后著名的书坊就有老二酉堂、聚珍堂、文宝堂、文成堂、荣禄堂、文贵堂、文友堂、泰山堂、翰文斋等,都刻印了大量精美的小说、戏曲。

二、传播异化现象及原因

笔记史料中记录的施世纶故事应是当时的轶事,带有一定的传说色彩。正如段宝林所说:“传说往往是以真实的历史人物或事件做基础,经过长期集中、丰富的典型化过程而逐渐定型的。一般先为新闻传说,以真人真事为主,后来常常把历史上与该人物相似的事件都附会在他身上,不仅故事情节日益丰富曲折,而且人物性格也更鲜明突出。使美者愈美,勇者愈勇,成为箭垛式的人物,这样幻想成分和传奇色彩逐渐增加。”[11]因此剥离覆盖在历史真实上的面纱,探究施世纶传播过程中哪些方面出现了异化对今天进一步研究真实的施世纶不无裨益。

1.“兽面人心”

貌丑似乎是施世纶留给后人的第一印象,对其貌丑的描述也比比皆是,其中最早记叙其貌丑者为萧奭作于乾隆十七年(1752年)的《永宪录》,该书卷一云:“世纶号浔江,……貌甚寝,耳缺其半。”[12]而使施世纶貌丑形象更闻名遐迩的是龚炜作于乾隆三十年(1765年)的《巢林笔谈》,该书卷一《施世纶貌丑》云:“漕宪施公,貌奇丑,人号为‘缺不全’。初仕县尹谒上官,上官或掩口而笑,公正色曰:‘公以其貌丑耶?人面兽心,可恶耳。若某,则兽面人心,何害焉!’”[13]成书于乾隆五十九年(1794年)或稍晚[14]的顾公燮《丹午笔记》则对施世纶的形貌有了更具体描述:“康熙时施抚军世纶,系将军琅之子,以公荫。貌甚奇,眼歪,手卷,足跛,口扁。”。[15]初成于嘉庆三年(1798年)的侠义公案小说《施公案》亦云:“施名仕伦,御赐讳不全,为人清正,五行甚陋。”[16]随着《施公案》的广为传播,施世纶貌丑的形貌更是深入人心。笔记小说中的施世纶形貌已是极丑了,民间传说中的施世纶形貌更是不堪:“秃头、麻面、独目、歪腮、罗锅、鸡胸,端支胳膊,走路划圈”,“十不全”也变成了“施不全”了。施世纶形貌真有如此不堪吗?笔者认为颇值得怀疑。上述记载施世纶貌丑的史料或为笔记、小说,或为民间传说,带有很大的随意性与想象成分。顾公燮在叙述《丹午笔记》的写作过程与目的时就说到写作时的随意性:“是记也,略仿佛稗官野史,意之所到,笔亦随之。令观之者,或时而解颐抚掌,或时而骇目惊心,虽固陋无文,仅供谈柄。”[17]施世纶生平最早完整文献林之浚作于施世纶刚去世时之《浔江施公传》,关于其形貌仅云其年少时“清羸多疾”,并无貌丑描述,更无残疾提及。《乾隆泉州府志》卷四十五《列传·施世纶》、《道光晋江县志》卷三十九《人物志·名臣三·国朝·施世纶》、《清史稿》卷二七七《列传六十四·施世纶》等地方志与正史对施世纶相貌根本未作描述,可见其形貌并不特别之处。另外施世纶之父靖海侯施琅形貌伟岸、倜傥,施琅墓志铭云:“少倜傥。”陶元藻《靖海侯施琅传》:“貌魁梧,方颐广额,膂力绝人。”[18]父亲如此,亲生儿子应不至于“眼歪,手卷,足跛,口扁”如此不堪吧。因此施世纶形貌应是较为清瘦,虽然不如其父伟岸倜傥,但绝不像传说中那么丑陋。

那么施世纶为何被塑造成如此不堪形貌?在回答此问题以前,先来看一下中国历史上最著名的青天包拯的真实与传说样貌的差异。从现在留存包氏宗谱包公像、包公祠包公像、梁启超《饮冰室合集》包公像、故宫南熏殿包公像综合分析,包公的形象应该比较端庄、清俊,甚至可用仪表堂堂形容。虽然上述画像有失真可能存在,但与民间传说面黑如锅底,额头还有一道弯月牙的形象相去甚远。应该说包拯在民间百姓之口中形貌也变丑了,王顺中、陈大中对此解释说:“《说文解字》认为:黑,火所熏之色也。五行理论中,黑色为天玄,北方之色,代水,有寒凉、滋润之性。而在中国传统文化中,黑色更是庄重、肃穆的象征。可想而知,戏剧中将包拯敷之以黑脸实为情有可原,而‘黑脸大包公’能在民间中唤起感情上的共鸣,并成为人民心中包公的范本,也实为情理之中的事情。这样时光荏苒,天长日久,原来皮肤洁白,身材并不高大的包拯,就在人们崇拜英雄、神话智者的心目中慢慢高大起来,变成身材魁伟的黑脸包青天了,后来又被人为加上一只早已开启的天眼,只不过那只曾经明察秋毫的天眼,不知何时竟被艺术化为一弯明净的新月。”[19]那么施世纶形貌渐渐变丑也应是“清羸多疾”一词在民间与文人双重想象作用下的结果。因此“兽面人心”形象的塑造是民众对施世纶形貌善意的想象,不仅无损施世纶在百姓心目中的“青天”形象,反倒是对“人面兽心”的有力反讽。

2.施世纶、孔尚任不睦

施世纶、孔尚任皆出身贵胄之门:一为靖海侯之子,一为孔子六十四世孙。另外,二人皆非科举正途出身而又蒙圣眷初仕同地泰州。按理说二人相似的经历应该有更多的共同语言,但是孔尚任在他的《陈庵记》中却记载了二人的不和睦:“予始至泰州,尚不闻所谓陈庵者,有司为予安公廨,供张衾裯,饮食盥漱之具无不全,旬日之间,数易以新者。渐而怠焉,于其敝也,始易之;渐而厌焉,虽敝亦不复易矣;渐而恶焉,凡所安之公廨及供张之具,新者敝者,悉夺以去。予茫茫无所之,乃僦居于此庵。”[20]尽管文中没有明指“有司”为何人,但此时施世纶正任泰州知州,因此“有司”为施世纶无疑。关于施、孔二人为何不睦?程越华先生归结为“施明哲保身泄嫉恨”、“孔‘不务正业’,族亲又添乱”、“施有‘势利之心’和‘落井下石’之嫌”三点。[21]针对上述观点笔者不敢苟同。首先应该明确的是孔尚任不是被赶出公廨的,而是在非强迫前提下主动搬出的。理由有二:其一,施世纶作为泰州地方官没有把作为钦差的治河官员赶出公廨的权力。其二,据袁世硕先生《孔尚任年谱》载,孔尚任康熙二十五年(1686年)八月到泰州,“暮冬,暂息泰州”,康熙二十六年(1687年)“春,驻泰州”[22]52,但是当年“十一月,移驻维扬,寓天宁寺东馆”[22]66。也就是说孔尚任作为治河官员驻泰州时间不到一年就因为治河需要主动移驻扬州。只是康熙二十七年(1688年)暮冬再次移居泰州时,因为形势的变化,孔尚任已无法再搬回原来所居泰州公廨,只能移居他处。形势变化在于康熙二十七年(1688年)三月河署易人,治河钦差工部右侍郎孙在丰被降职,孔尚任的治河同僚亦全部北返,只留自己一人待命。孔尚任此时治河官员的身份已经十分尴尬,几个月以后返泰州也就不好再搬回已经搬出的公廨了。那么为何二人关系渐远,以至决裂呢?周志陶先生认为,孔尚任赴泰州治河时同僚21人,随从更是不计其数,“这些人都是前来谋事的淘金者,难免不依官仗势,骚扰地方。施世纶所至劾贪、除蠹,更何况性情偏执,对官员犯法岂能容得,于是他便‘白不法者治之’了。孔尚任虽然不会犯法,其从者或有不法之徒,被施惩处,当属自然。窃以为:施、孔交恶或由此而启,黄云等人也就不便从中斡旋了”,并最后肯定了施世纶“‘白不法者治之’,是正确的和必要的了”*参见周志陶著《海陵吟萃》,泰州市海陵文教局主编,2004年,第162-163页。。周先生所论二人交恶原因极是。因此事情的经过应该是作为孔圣人后裔的孔尚任初来泰州治河,作为地方官的施世纶在尊敬孔尚任出身圣门,又有治河共同理想的前提下,对其较为敬重,照顾也较为周到。随着孔尚任的随从有不法者,施世纶没有顾及朋友情面严加惩处,因此二人心生嫌隙,施世纶对孔尚任的态度也就渐渐趋冷了。随着孔尚任移驻扬州,泰州公廨及用具也就被施世纶没收,以至于孔尚任在第二年返居泰州时已无处可居,只能避居陈庵。

施、孔二人不和睦的最终结局,于法来讲施世纶惩处不法者因此得罪孔尚任自身是没有做错什么的,但是于情来说,施世纶在曾经的朋友深陷穷困之时没有伸出援助之手确也显得不是那么大度。

3.“天下第一清官”考

晋江市龙湖镇衙口村施琅纪念馆后堂梁枋上高悬着“天下第一清官”匾额,上镌有“钦赐扬州知府施世纶”字样,可谓康熙帝赞誉施世纶为“天下第一清官”的实证。然而约成书于乾隆三十六年(1771年)的《茶余客话》卷二二《江南第一清官》云:“次年,圣驾南巡,廉其状,擢扬州府,谓此江南第一清官也。”[23]此处施世纶则成了“江南”而非“天下”第一清官。后人在赞誉施世纶时,亦是“江南”、“天下”混用。*孙智林主编的《江苏廉政文化丛书·清官故事》亦称“江南第一清官”施世纶,江苏美术出版社2006年版,第128页;王宇《施世纶:江南第一清官》,见《石狮市施琅学术研究会·丛书》,第77页;孙武军《〈施公案〉主角施世纶》亦云“(施世纶)被康熙称为江南第一清官”,见寿永年主编《中国廉政文化丛书·廉吏》,方正出版社2006年版,第368页。不仅如此,当时另一名满天下的清官张伯行在史料中也被称为“天下第一清官”,如《淡墨录》卷六《天下第一清官》:“且谕诸大臣曰:‘伯行乃天下第一清官。”[24]那么“天下第一清官”的名号到底该花落何家?首先《清实录·康熙朝实录》中并无康熙帝赞施世纶为“天下第一清官”的记录,施世纶《南堂诗钞》以及与其关系亲密之人文集亦无提及。最早出处当为林之浚所撰《浔江施公传》:“上驻舟谓良久,股谓诸王、左右曰:‘此天下第一清官也。’”[4]525此处透漏出“天下第一清官”为康熙帝即兴夸耀之语。再看上述匾额,发现正中上镌刻有“玉音”二字。“玉音”即对帝王言语的尊称。由此可知,康熙帝确实赞誉过施世纶为“天下第一清官”,但是毕竟没有具体正式文书,加之此时施世纶正在江南扬州为官,因此才会造成在以后的传播中“天下”与“江南”混用的现象。

三、结语

施世纶“这一个”之所以被选择,核心原因是乾隆中后期国力开始衰微、社会问题渐渐凸显大背景下的儒家伦理观念树立与巩固其道德意志所选择的典型人物,施世纶同时能满足统治者阶层伦理纲常建设与民众阶层心灵慰藉的双重需要。而文学艺术的加工让施世纶从平实朴素的历史形象中成功抽离演变为极具理想色彩的“施青天”,反过来进一步促进了施世纶事迹的传播。

参考文献:

[1]包拯.包公集·附录三[M].杨国宜,校注.合肥:黄山书社,1999:333.

[2]陈康祺.郎潜纪闻二笔·卷四:施世纶政绩[M]//清代史料笔记丛刊.晋石,点校.北京:中华书局,1984.

[3]李永平.包公故事的传播模式及特征[J].西北大学学报,2007(5):113.

[4]施世纶.南堂诗钞[M]//清代诗文集汇编:第201册.上海:上海古籍出版社,2010.

[5]王晓虹.两江总督傅拉塔密陈于成龙等劣迹满文奏折[J].历史档案,1996(3):17.

[6]小横香室主人.清朝野史大观·卷一:清宫遗闻[M].北京:中央编译出版社,2009:16.

[7]麦奎尔.大众传播模式论[M].上海:上海译文出版社,1987:102.

[8]黄任,等.乾隆泉州府志[M]//中国地方志集成·福建府县志辑.上海:上海书店,1998.

[9]昭梿.啸亭杂录续录·卷十:施青天[M].冬青,校点.上海:上海古籍出版社,2012:260.

[10]苗菁,宋益乔.明清通俗小说与京杭大运河[J].东岳论丛,2009(8):102.

[11]段宝林.民间文学概要[M].北京:北京大学出版社,2002:79.

[12]萧奭.永宪录·卷一[M]//清代史料笔记丛刊.朱南铣,点校.北京:中华书局,1959:31.

[13]龚炜.巢林笔谈·卷一:施世纶貌丑[M]//清代史料笔记丛刊.北京:中华书局,1981:1.

[14]曦钟.顾公燮《丹午笔记》成书年代考辨[J].北京大学学报,1991(5):76-77.

[15]邓之城.骨董琐记全编[M].北京:中华书局,2008:469.

[16]无名氏.施公案[M].道光刻本.[出版地不详]:[出版者不详],嘉庆三年(1798年):1.

[17]顾公燮.丹午笔记[M]//江苏地方文献丛书.甘兰经,等,点校.南京:江苏古籍出版社,1999:4.

[18]钱仪吉.碑传集二·卷十五:康熙朝功臣(下)[M].北京:中华书局,1993:423.

[19]王顺中,陈大中.包拯形象脸谱化成因分析[J].无锡商业职业技术学院学报,2013(1):106.

[20]孔尚任.湖海集·卷十:陈庵记[M]//清代诗文集汇编:第174册.上海:上海古籍出版社,2010:663.

[21]程越华.孔尚任与施仕伦因何不睦[N].泰州晚报,2012-05-13(A17).

[22]袁世硕.孔尚任年谱[M].济南:齐鲁书社,1987.

[23]阮葵生.茶余客话·卷二二:江南第一清官[M]//历代笔记小说大观.李保民,校点.上海:上海古籍出版社,2012:387.

[24]李调元.淡墨录·卷六:天下第一清官[M].湛之,校点.沈阳:辽宁教育出版社,2001:99.

中图分类号:K820.49

文献标志码:A

文章编号:1671-7031(2016)01-0094-06

作者简介:翟勇(1981-),男,博士,讲师;E-mail:zhaiyong0910@163.com

基金项目:国家社会科学基金青年项目(15CZW028);福建省社科青年博士项目(2014C006)

收稿日期:2015-07-06