文化传承导向下城乡规划中文化遗产的价值定位与作用途径

2016-05-14胡敏徐萌

胡敏 徐萌

摘 要:分析我国城镇化发展和文化遗产保护的趋势与困境,认为城乡规划中对文化遗产范畴价值的狭隘理解、对地域文化和传统规划理念及方法的相对忽视是造成上述困境的症结之一。在我国进入城镇化新阶段的背景下,深入研究文化遗产内涵价值,按照理念、方法、技术和资源四个层次,重新评估文化遗产在城乡规划中的作用,并通过全层次、全过程、差异式、交互式的方式介入到和作用于城乡规划之中,提高城乡规划的科学性和适宜性,促进遗产的有效保护和文化的永续传承,探索符合实际、各具特色的城镇化发展模式。

关键词:城乡规划;文化遗产;价值作用;文化传承

Abstract:After analyzing the trend and trouble of the urbanization and the culture heritage protection in China ,this paper points out that the current predicament derived from the parochial comprehension of cultural heritages category and value as well as the wrong understanding of the development law of urban and rural planning theory. Under rapid urbanization and increasing focus on cultural heritage background,culture heritages role in urban and rural planning should be re-orientated according to the four levels as idea, method, technology and resources. In addition, in order to make rural and urban planning more scientific and suitable and achieve a healthy urbanization and successful cultural heritage conservation, culture heritage should play an important role at all levels during the whole course of rural and urban planning by means of interaction and differentiation.

Key words:urban and rural planning ; culture heritage ; value and role ; cultural inheritance

中图分类号:C912 文献标识码:A

文章编号:1674-4144(2016)-07-66(8)

当前我国的城镇化发展和文化遗产保护工作均已经进入一个关键时期。城镇化在经历多年追赶式高速增长之后已经进入到调整阶段,未来保增长、重民生、追求城乡协调发展等多个国家战略发展目标的实现,均需要高质量的城镇化提供有力支撑。2013年12月份召开的中央城镇化工作会议明确提出,“要传承文化,发展有历史记忆、地域特色、民族特点的美丽城镇”;2014年3月中共中央国务院公布了《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》,提出了要“走以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、文化传承的中国特色新型城镇化道路”,追求高质量高品质、具有文化内涵的城镇发展模式已经成为当前和下一阶段我国城镇化发展的主要议题。但是,现实状况是我们城镇发展仍以传统模式主导,土地、能源粗放使用,生态环境遭到破坏,城市风貌缺乏内涵。不容否认,造成上述困境的原因是复杂的,这既与我国当前仍处于需要提升国力的发展阶段相关,也受到人口众多、资源匮乏等现实国情的客观限制。但从技术层面分析,作为城乡社会发展“龙头”的城乡规划也必须对城乡发展模式粗放单一、空间规模无序膨胀、文化传承不力等诸多问题承担相应责任,而造成规划偏失的根源之一,来自于城乡规划学科长期以来形成的对文化遗产范畴价值的狭隘理解,以及在西方规划语境下对地域文化和传统本土规划理念和方法的自觉或不自觉的漠视。

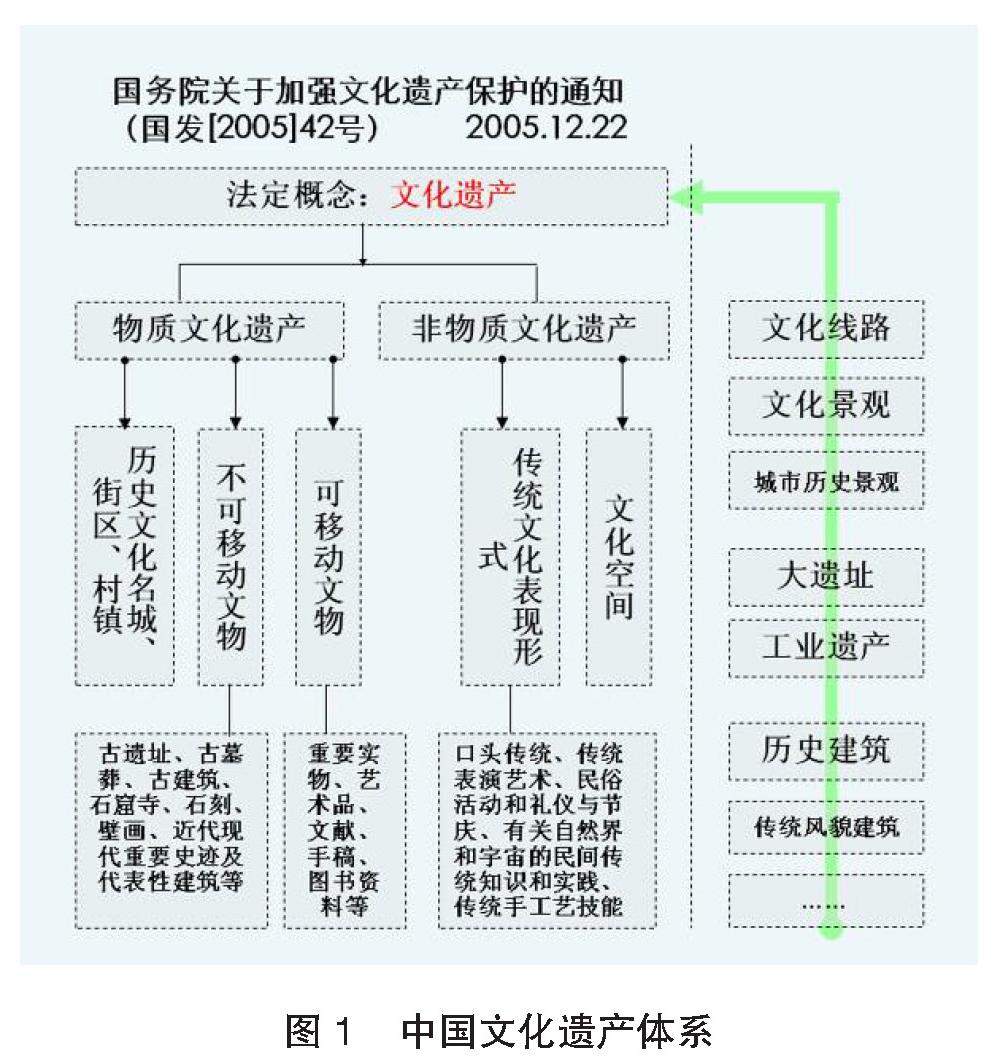

虽然,国务院在《关于加强文化遗产保护的通知》中对文化遗产已经有了明确定义,并充分阐述文化遗产的价值内涵和保护意义,认为:文化遗产蕴含着中华民族特有的精神价值、思维方式、想象力,体现着中华民族的生命力和创造力……加强文化遗产保护,是建设社会主义先进文化,贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的必然要求。但是受到惯性思维的阻碍,城乡规划领域对文化遗产价值和作用至今仍缺乏全面清晰的认知。因此,十分有必要从文化遗产视角对城乡规划进行反思,需要走出文化遗产在城乡规划中局限于单一旅游资源价值的认识误区,需要调整文化遗产在城乡规划中处于被动保护的地位,全面认知其价值与作用,重新构建其定位和模式,提高城乡规划的科学性和适宜性,进而推动我国城镇化的健康发展,实现文化永续传承。

1 现实问题与原因分析

1.1 城镇化与文化遗产保护的现实困境

1.1.1 我国城镇化水平已经超过50%,但是城乡发展面临着资源环境危机、城市病蔓延、城镇特色模糊等诸多问题的困扰,存在着巨大的转型调整压力

我国是从1990年提出城镇化概念,到2000年城镇化已经上升到国家战略高度,此后又分别在2002年、2010年制定了特色城镇化、健康城镇化的发展策略,可以说城镇化已经并将长期成为支撑我国社会经济发展的战略选择①。可以预见,城镇化未来必将在国民社会经济发展中承担更多职责,其战略地位将进一步得到加强。从实际增长看,自1996年以来,中国的城镇化进入到快速推进时期,城镇化率平均每年提高1.25个百分点,其中2006~2009年平均每年提高0.9个百分点[1]。截止2010年,我国城镇化水平已经达到49.68%,比10年前高出13.46个百分点。最新数据显示,截止2012年末,我国城镇人口达到7.1亿。

但是在繁荣景象背后,城镇化也面临着人均资源有限、资源过度消耗、环境污染严重、交通严重拥堵、城镇安全脆弱、城镇特色模糊等诸多问题困扰。例如,我国煤炭和水力资源人均拥有量相当于世界平均水平的50%,石油、天然气人均资源量仅为世界平均水平的1/15左右,耕地资源不足世界人均水平的30%②我们资源利用效率低下,有研究表明,珠江三角洲地区GDP增加一个百分点,就要消耗5.08万亩耕地[2],全国的18亿亩耕地红线岌岌可危。总之,粗放型的城镇化模式已经难以为继。

1.1.2 我国文化遗产保护已经进入全面发展阶段,但是城乡间破坏文化遗产的事件依然难以禁绝,保护形势依旧不容乐观,保护工作更待加倍努力

我国现代意义上文化遗产保护事业发轫于20世纪30年代的文物保护全面探索与实践③,新中国成立后文化文物保护纳入各级政府的日常事务,以文物保护为核心的现代文化遗产保护事业逐渐走上轨道。1982年,新中国第一部《文物法》的颁布和富有中国特色的历史文化名城保护制度的建立,标志着我国文化遗产保护进入全面发力阶段,在其后20多年里,我国的文化遗产保护理论和实践均进入到全面发展阶段。从2005年开始,随着国务院《关于加强文化遗产保护的通知》、《城乡规划法》、《非物质文化遗产保护法的实施》的先后颁布和实施,我国的文化遗产保护进入相对成熟阶段,“文化遗产④”法定地位得以确立,国家文化遗产纪念日得以设立,法律法规体系相对完善,保护理论和技术日臻成熟,保护实践探索丰富多彩。

虽然取得了广泛的成绩,但我们也要冷静地认识到文化遗产保护形势依旧不容乐观。城乡间各种破坏文化遗产的事件依然难以杜绝,历史文化名城格局风貌依然不断遭受破坏,历史文化街区依旧不断遭受侵蚀,历史名镇名村山水环境日益受到干扰,非物质文化遗产保护传承仍旧难以为继。即使在中轴线申遗的背景下、在保护工作总体较好的首都北京,2011年仍出现钟鼓楼历史街区被粗暴改造破坏的恶劣事件,并在规划界引起轩然大波,文化遗产保护困境可见一斑。2011年党的十七届六中全会通过的《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》,明确提出文化建设是中国特色社会主义事业总体布局的重要组成部分,对优秀文化传承提出明确要求。从中华文明弘扬和传承、中华民族复兴伟业的高度看,文化遗产保护事业更待加倍努力,文化觉醒和建立文化自信更是任重而道远。

1.2 不同语境下的遗产价值认知偏差

1.2.1 对文化遗产价值的理解狭隘,重实物、轻文化、唯旅游资源价值论的认知,制约了文化遗产在城乡规划中发挥应有的作用

我国文化遗产体系形成是以文物保护为基础逐步发展而成,在很长一段时间里,文物等物质遗产实际上是作为文化遗产的代名词而存在,非物质文化长期未纳入到保护体系,这种局面一直持续到2005年涵盖物质文化遗产、非物质文化遗产的“大一统”文化遗产法定概念的出台才结束。从现实状况看,正如前文所述,由于我国文化遗产保护的全面发力阶段正是改革开放时期,如何在发展浪潮中抢救保护遗产本体是这一阶段工作的重点,遗产文化内涵和价值的挖掘长期未得到应有的重视,逐步形成了重实物、轻文化的认识误区,这种长久以往的偏颇认知是阻碍文化遗产价值发挥的思想源头之一。

此外,虽然在社会各界中已经很少出现将文化遗产看作社会经济发展阻碍力量的荒谬认知,在规划学界里已对严格保护文化遗产业已达成共识,并开始积极探索利用文化遗产促进地区经济发展。但是由于长期受到唯经济发展为目标的实用主义倾向的影响,对文化遗产价值和内涵的理解更多局限于促进经济发展和旅游资源开发,文化遗产所蕴含的其他丰富价值未得到全面利用,文化遗产所具备的对中国城乡规划发展的推动作用也未得到充分发挥。这种长久形成的认识偏差对文化遗产保护和城乡规划工作的影响日益明显。

1.2.2 对城乡规划学科发展规律的认知偏颇,坚持全盘西化、忽视地域差异的错误理解阻碍了城乡规划理论的本土化改良

我们不否认,现代意义上的城乡规划起源于西方的公共环境卫生改造和社会改良,其主要理论体系是在西方现代规划实践基础之上构建而成,但是也绝不认同对现代城乡规划理论方法普世皆同、放之四海而皆准的观点,忽视地域差异和漠视地方文化的认知是阻碍中国城市规划理论发展的另一个根源。对中国这样一个人口众多、城乡变革剧烈、新问题集中爆发的发展中国家而言,简单套用西方文明发展中所形成的城乡规划理论,将很难彻底解决当前我国城乡发展所面临的诸多难题。如果能够在坚持不断学习西方先进理论方法的同时,从世界上唯一没有中断过、具有5000年历史的中华文明中探寻适宜解决方法,将是我们摆脱现实困境的明智之举。

从文化多样性角度看,虽然我们处在一个全球化、信息化的时代,但是区域差异是永远存在的,城市和地区既要有意识地吸取世界先进的科学文化,又要注重不同的自然地理、历史、经济、社会、文化条件下,探索科学的地域发展道路,自觉地对城市特色和地区特色加以继承、保护和创新[3]。从这一视角,需要通过对舶来的现代城市规划进行本土化改良,探索符合我国文化传统、现实国情的中国当代城乡规划理论体系。

2 城乡规划变革中文化遗产的价值定位与作用途径

2.1 文化传承导向下文化遗产的价值定位再认知

2.1.1 高度重视文化遗产蕴含的文化内涵,丰富中国当代城乡规划的理念思想

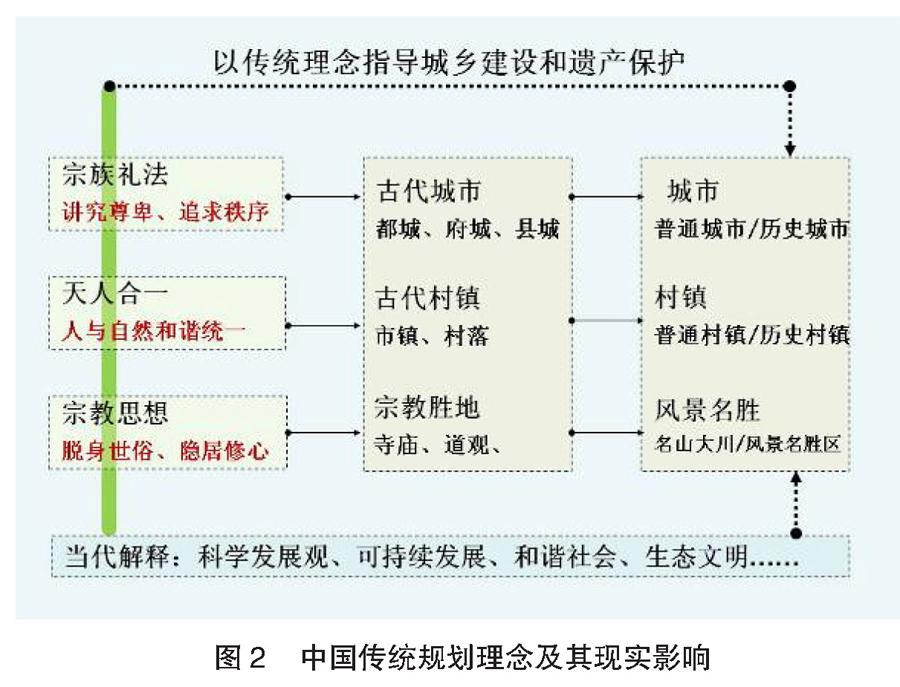

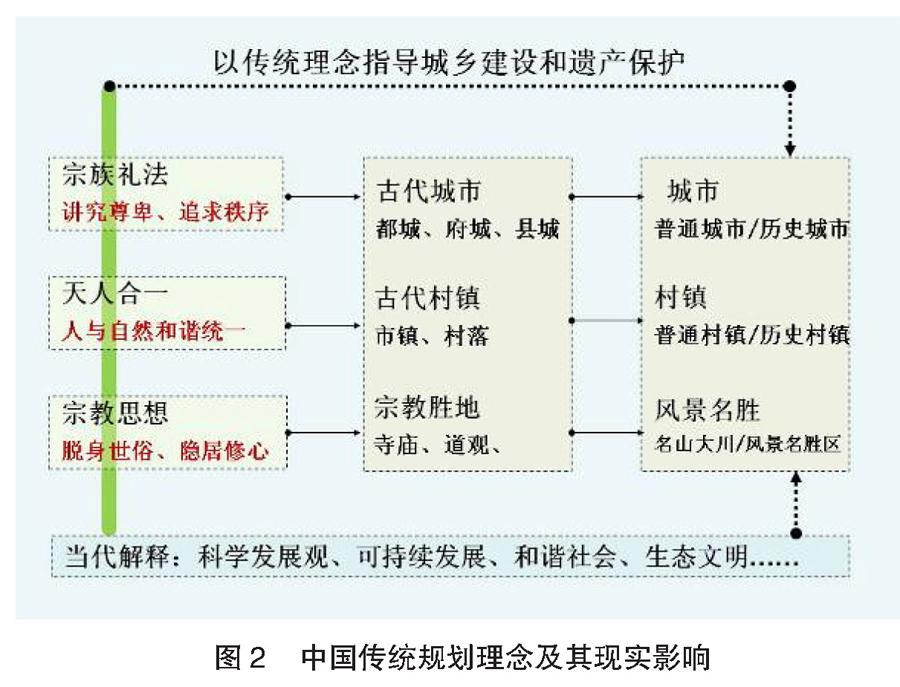

从理念层面看,在中华5000年文明的演进中,形成了一套富有东方特色的文化体系和迥异于西方文明的文化理念,成为了中国古代城乡建设的思想源泉,其思想光芒蕴含在各类文化遗产之中。中国的规划工作者应当博采众家之长,对一切思想成果保持开放的心态,要继续关注和学习国外的先进理念和技术,善于从中国传统文化宝库中汲取营养,结合现实背景探索符合当代中国的规划理论[4]。中国古代的城乡规划建设受到三种文化理念的影响,即宗法礼制、天人合一、宗教文化,这些不仅共同指引中国古代城市、村镇和宗教圣地的建设,而且对今天华夏大地的城乡发展仍具有积极意义。

今天我们可以从历史文献中学习了解传统文化思想,但是如果能够有效地把文化遗产实物与历史记载相结合,必将能够更好地理解传统文化精髓、丰富中国当代城乡规划理念。例如通过对历史村镇保护和研究,有助于深入了解中国古代村镇建设的发展是如何受到天人合一理念的影响,更好地理解先人对村镇建设与自然生态环境协调的重视及其实现,这不仅有利用于更好地保护历史村镇,也对当下乡镇和村庄的规划、以及新农村建设具有现实指导意义。

2.1.2 充分研究文化遗产体现的科学价值,修正中国当代城乡规划的方法理论

从方法层面看,中国古代虽然没有形成一整套逻辑严密、结构完整的规划方法,但是不同著作中关于规划方法原则的论述颇丰,涉及现代城乡规划的各个层次,如《尚书·禹贡》对区域发展规划的论述、《商君书》对土地利用规划的论述、《管子》对分区规划和城镇选择布局的论述、《考工记》对城乡统筹规划及王城空间模式的论述等等。这些规划方法中的大部分不仅与现代城乡规划相一致,而且作为中国传统文化的精髓,契合自然地理条件、地域文化特点和民族深厚传统,而更具适应性。

通过对相关文化遗产的科学研究,将有助于进一步了解其中蕴含的科学价值,修正当代规划方法理论。此外,通过对各地遗留的文化遗产研究,还能够了解到很多地域性更强的传统城乡规划方法,如山地城市的城镇布局方法、水乡地区的交通组织方法,这一切将对特定地区的城乡规划给予更具针对性、适宜性的方法指导。例如杭州从运河遗产中得到启发,近几年重新开始重视传统水乡交通组织方法的价值,逐步恢复了历史水上交通,引入水上巴士,并已经从最初的旅游交通型为主,逐步规划发展成为城市公共交通的重要组成部分。此外,需要强调的是,通过一些文化遗产研究,有助于吸取教训,避免对历史错误的重蹈覆辙⑤,这些都将很好地丰富和修正当代城乡规划的方法理论。

2.1.3 深入挖掘文化遗产富藏的宝贵经验,完善中国当代城乡规划的技术体系

从技术层面看,灿烂的中华文明中富藏着经历时间淘洗的成熟经验,这些“生于斯长于斯”的技术结晶对构建富有中国特色规划技术体系具有重要意义。无论是对地域文化的彰显、城镇特色的追求,还是对诸如城镇安全、综合防灾等富有现实背景技术瓶颈的突破,从文化遗产中挖掘和寻找启示与帮助是最为有效的路径。今天,防火问题已经成为历史村镇保护的突出问题,单纯依靠现代消防技术手段不仅耗资巨大,而且容易与传统风貌保护发生冲突,而古人很早就懂得在城市建设时利用各种规划手段和设计方法降低火灾发生的概率、限制火灾的扩大和蔓延[5],依靠规划布局技术、建筑营建技术、防火管理制度和消防组织设置等一系列技术手段,综合实现防灾目标⑥。如果能够充分利用这些经验和方法,必将对城乡防灾规划技术和历史文化名镇名村保护技术的完善大有裨益,也将对偏远村镇的消防技术发展具有借鉴意义。

此外,对于诸如生态低碳等全球关注的热点问题,通过挖掘文化遗产中蕴含的智慧火花,并尽快总结、改进和及时公布推广,将有利于对世界城乡规划理论发展作出贡献、提升中国城乡规划的地位。例如,近几年兴起于美国、广受关注的以生态系统为基础的低冲击开发模式(Low-Impact-Development),其主要策略是城市建设之后不影响原有自然环境的地表径流量。其具体要求包括:①城市建成区至少要有50%的面积为可渗水面积;②建筑、小区、街道直至整个城市,都有雨水收集储存系统;③它们之间连接为反传统的“不连通状态”;④所有河渠不实行“三面光”,以沟通地表水与地下水之通道等[6]。实际上,上述核心技术早就被先祖广泛地运用于中国古代历史村镇建设之中,只是未有国人从现代规划视角归纳总结罢了。

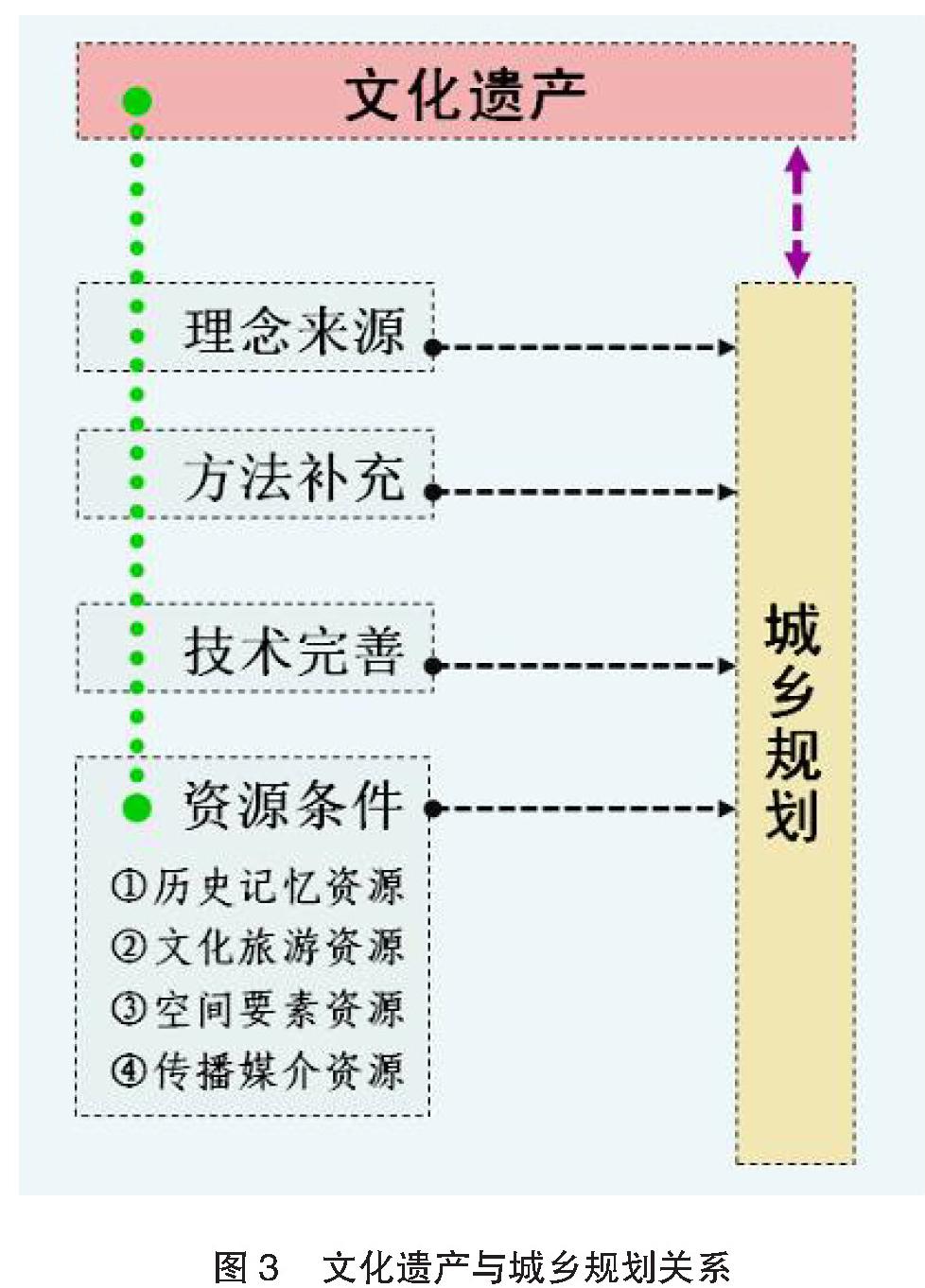

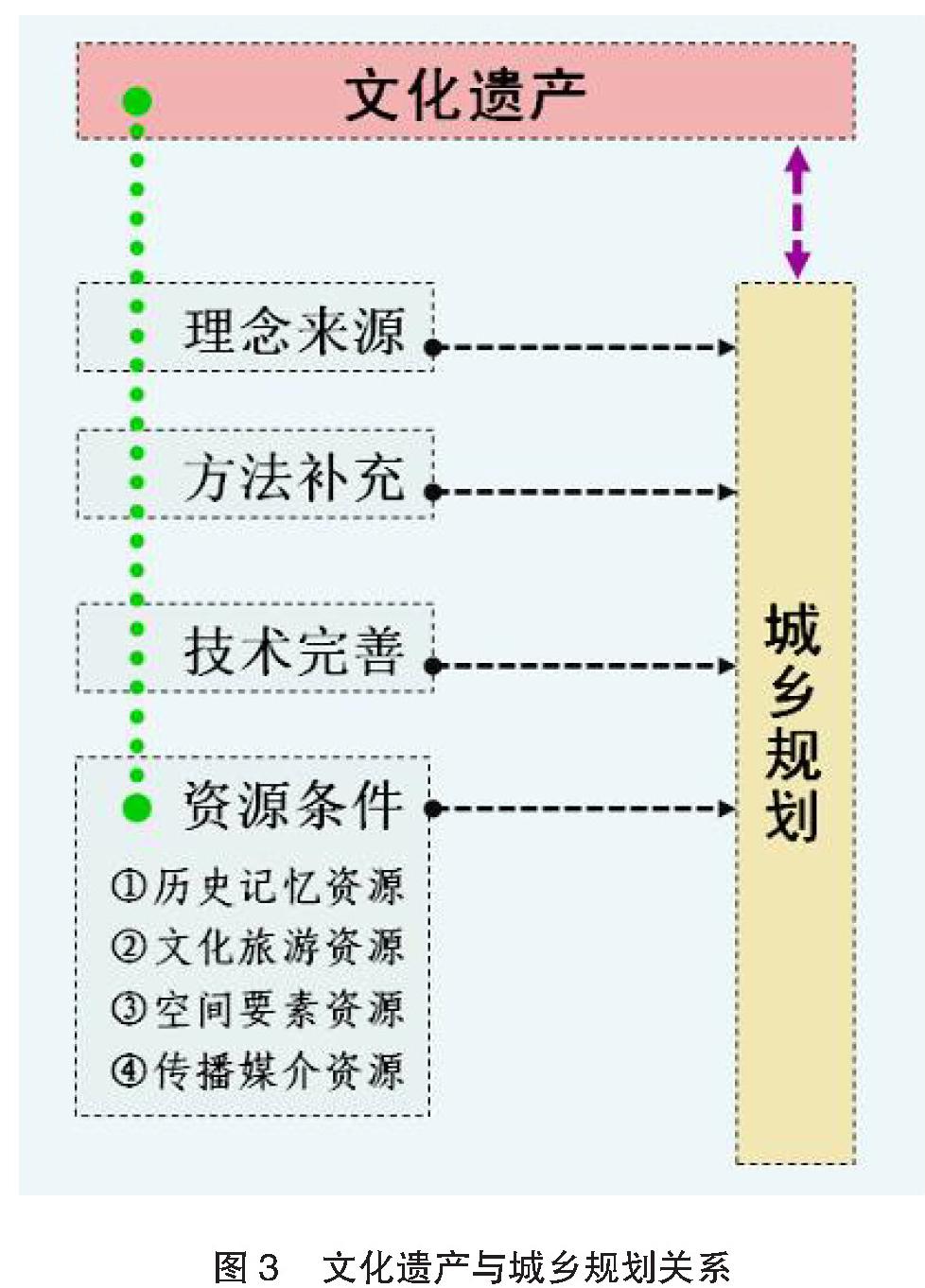

2.1.4 重新认识文化遗产的多重资源属性,推动当代中国城乡社会可持续发展

从资源层面看,文化遗产实际上具有四种意义上的资源属性:历史记忆资源、文化旅游资源、空间要素资源、传播媒介资源。十分遗憾的是当前的绝大部分城乡规划没有全面、正确发挥文化遗产的资源价值。文化遗产是历史记忆资源,见证了城乡社会的生命历程,是历史文明的现实载体,是了解历史、认识过去的重要实物;文化遗产是文化旅游资源,具有稀缺性的特点,是文化复兴的支柱性力量,是实现社会经济可持续发展的战略资源;文化遗产是空间要素资源,控制和引导着城镇空间格局构建,是城乡人居环境优化的核心要素,是实现城乡空间保护、发展和延续的关键资源;文化遗产是传播媒介资源,是国家和民族软实力的全面体现,是城乡文化特色构建和展示的重要工具,是未来城镇在全球一体化竞合发展中脱颖而出的资源手段。

需要说明的是,上述四种资源属性之间存在天然内在联系,需要综合认知方能全面发挥其作用。例如,如果没有充分认识空间要素资源属性的意义,就很难针对历史记忆资源属性制定合理保护措施,那么很多城市出现新区旧城格局相互格格不入、历史文化资源保护与城市生活的完全脱节就不足为奇了;如果没有理解到历史记忆资源属性的价值,那么对文化旅游资源属性和传播媒介资源属性的利用必将出现偏差,那么在很多历史城市会出现造假古董、编假故事的荒诞之举也就不难解释了。因此,需要全面理解文化遗产的多重资源属性特点,保证文化遗产得到正确保护传承,最大程度发挥其在产业发展、空间构建、文化宣传等方面的价值,促进城乡社会和谐持续发展。

2.2 新价值定位下文化遗产在城乡规划体系中的作用途径

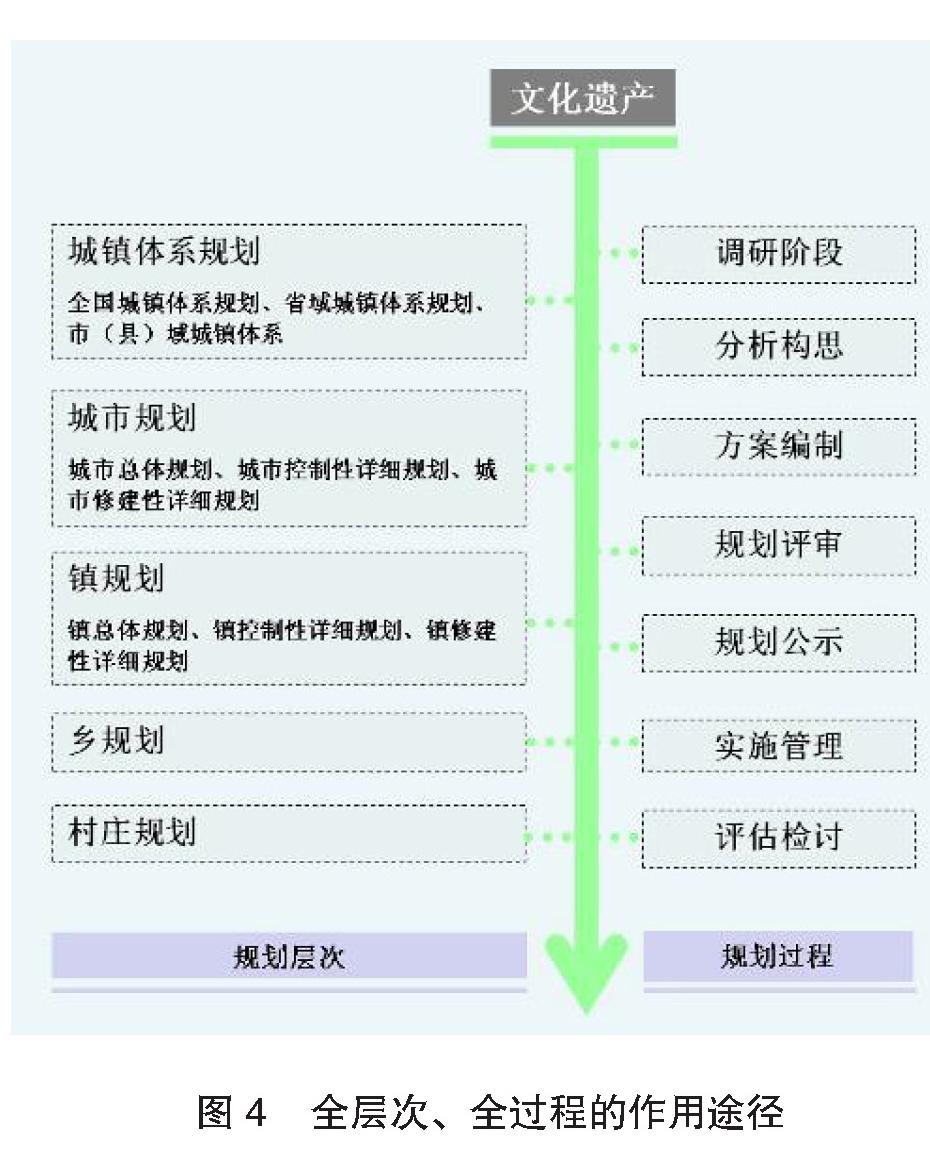

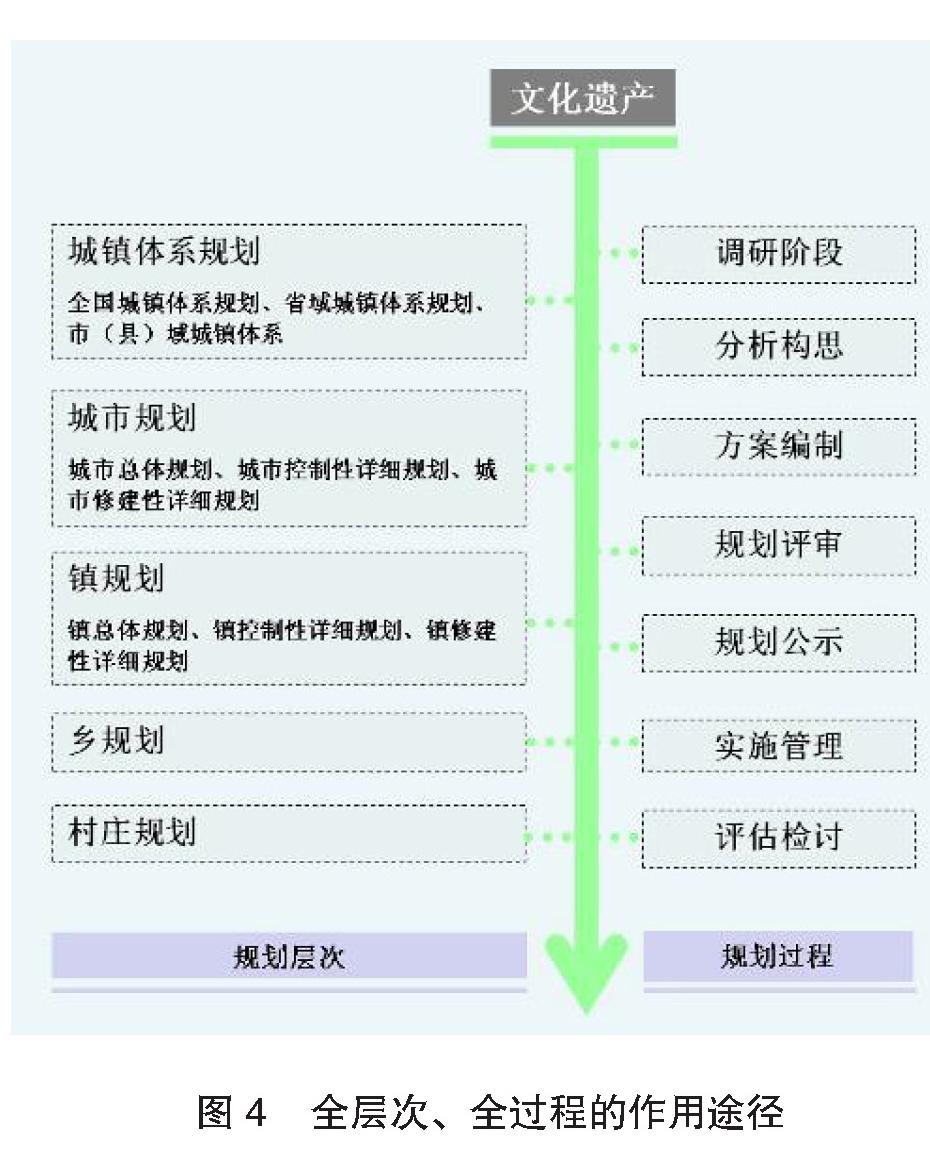

2.2.1 坚持全层次、全过程原则,努力发挥文化遗产在城乡规划的全部过程和各个层次中的作用,优化城乡规划的科学编制与实施

根据城乡规划法的界定,我国城乡规划涵盖城镇体系、城市规划、镇规划、乡规划、村庄规划多个层次,包括区域规划、总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划等多种类型,文化遗产必须在城乡规划的各个层次和各个类型均发挥作用,才能有效促进规划的科学编制实施。例如,通过新疆地区的文化遗产的全面调查分析,研究历史上城乡规划的传统理念方法和技术,掌握该地区生态环境变化的特点以及城镇建设的得失,并运用于各个层次和类型规划之中,不仅有利于新疆地区城乡规划编制适宜性的提升和科学性的提高,也对该地区的文化遗产保护和地域文化传承具有积极意义。

今天的城乡规划不单指静态的规划文件,更是一个动态的系统工程,不仅包括规划编制,还涉及从调研、构思、编制、评审、公示、实施、评估、管理等多个阶段,一个优秀的城乡规划应当在城乡规划的全过程中均能体现科学、合理的特点。正所谓“三分规划七分管理”,未来在城乡规划中,不仅要在城乡规划编制阶段中重视文化遗产的作用,更要重视在实施、评估和管理阶段的介入,只有如此,方能保证文化遗产的四种价值属性得到全面、有效的体现。

2.2.2 坚持差异化、交互式原则,探索文化遗产在城乡规划的不同层次、不同空间范围中发挥作用的适宜方式

由于层次属性和空间范围的差异,不同的城乡规划关注的重点和面临的问题不尽相同。规划层次越高、规划范围越大,其需要考虑的问题越宏观,理念和方法普遍性的作用更突出;规划层次愈低、规划范围愈小,其需要解决的问题愈细微,技术和资源地方性的作用愈重要。因此,十分有必要坚持差异化原则,探索不同层次和尺度规划中文化遗产价值的适宜作用方式。例如在城镇体系规划或者其他类型规划中,通过对区域范围内文化遗产的共性特点研究,得到区域城镇发展的经验价值,从理念和方法上对城乡规划编制和实施进行指导更具有现实意义。

此外,正如前文对文化遗产价值的分析,文化遗产的保护和利用是内在统一的关系,科学全面的保护是利用的前提,合理永续利用是保护的目的。实际上,从当今很多典范的文化遗产案例可以看到,传统的保护与利用分类方法已经很难使用,科学保护和合理利用融为一体、相互促进已经成为发展的趋势所在。在欧洲很多历史城镇,通过保护文化遗产,实现遗产合理利用,推动城镇科学发展,进而又促进了遗产保护的深化,使之进入到良性循环之中。因此,在城乡规划中,要摒弃以往保护与利用割裂的作法,积极采取交互作用方式,一方面通过文化遗产作用推动城乡规划的科学编制,另一方面要借助城乡规划编制推动文化遗产的全面保护。

3 案例实践:徽文化核心区的绩溪探索

3.1 从历史古城、村镇中研究古徽州城镇建设发展的理念、方法和技术,增加辅助技术路线,引导和支撑总体规划的编制

绩溪是国家历史文化名城,徽文化的发祥地,历史悠久,遗产众多。近几年,由于多个区域发展政策的惠及,多项国家大型项目落户,以及数条高铁高速公路的建设,绩溪面临巨大发展机遇⑦;另一方面,由于绩溪地处皖南山区,七山一水二分田,土地资源匮乏,且由于地处新安江源头地区,生态环境敏感,发展限制因素众多⑧。在新的发展形势下,需要修编总体规划指引绩溪县科学发展。

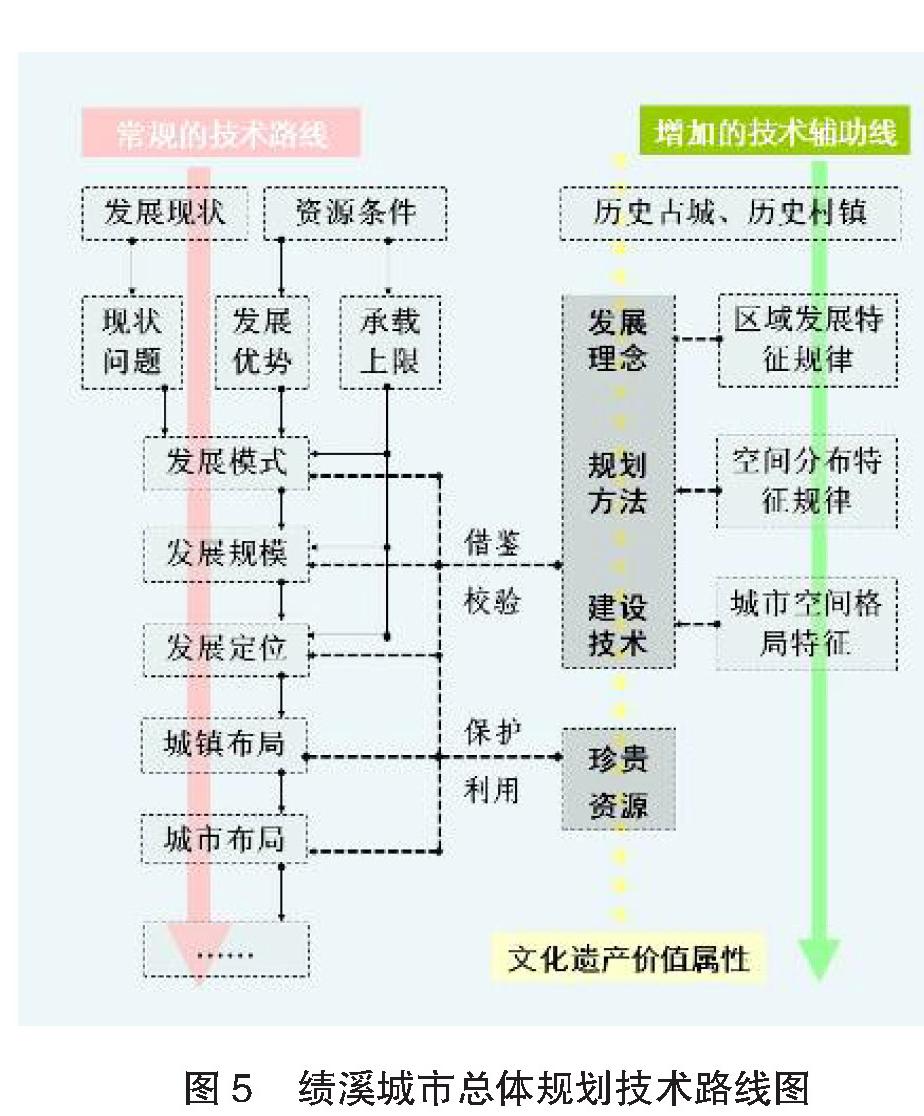

在上述背景下,《安徽省绩溪县城市总体规划2011—2030》[7]编制过程中,除了采用常规技术路线外,根据绩溪历史悠久、底蕴深厚、遗产众多的特点,特意引入历史文化辅助技术路线,从对县域历史古城、村镇等文化遗产入手,专门分析研究古徽州地区历史上的区域发展、城镇分布和空间布局的特征规律,从理念、方法、技术、资源四个层次对发展模式、发展规模、发展定位、城镇布点和城市布局等方面判断和分析,给予引导和支撑,提高规划的科学性。

3.2 从古城水圳遗存中研究历史水圳的功能逻辑、文化内涵、组成构造、景观特征,从理念、方法和技术多个层面引导水圳景观的综合整治

水圳是我国古代城镇、村落中承载诸多功能的活水系统,起到了生产生活用水供给、日常污水排放、景观环境构建、生态气候调节、民众祈愿表达等众多功能。其中,徽州水圳更是因为受到徽州文化和风水观念影响,而成为中国古代水圳的集大成者。绩溪古城水圳是徽州水圳的典型代表,但也面临着本体破坏严重,大部分功能已经丧失,景观环境质量恶化,亟待开展保护整治。

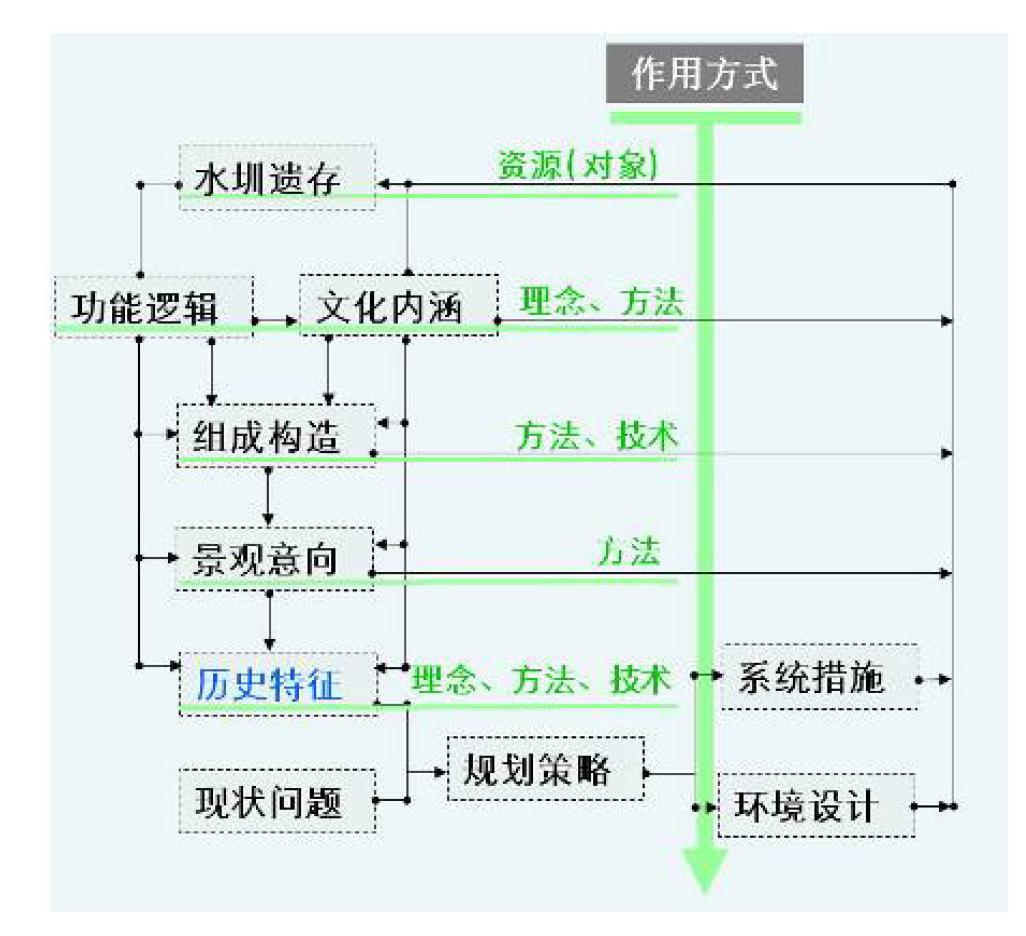

在《绩溪古城水圳及两侧重点地区综合整治规划》[8]编制中,规划没有采用传统的环境整治技术路线,而是通过对水圳遗存的研究,明晰了传统水圳的规划理念、设计方法、技术要点,并从多层面对保护整治方法和技术进行指导。通过技术路线调整,规划不仅能够实现水圳遗迹、古城历史格局和环境的保护,还能够达到实现遗产系统保护、水圳功能恢复、水体自我清洁、生活场景再现、景观意境延续的综合目标,实现文化遗产保护、聚落功能完善和景观风貌提升的完美统一。

城乡规划,一个古老而又年轻的学科,虽然它的实践如火如荼,然而在很多人看来,它既缺乏科学的逻辑思维,又缺乏凝重的文化厚度,这认识的存在,不能不说是城市规划研究与实践的巨大悲哀[9]。正确全面认识文化遗产的价值,将其合理融入到城乡规划理论与实践之中,不仅有助于更好的保护文化遗产、有利于加速健康城镇化的进程和提升健康城镇化的质量,还将有益于建立具有中国特色的城市规划理论体系。

注释:

①回顾城镇化概念在国家政策层面的演进过程,可以清晰看到城镇化在国家发展政策中的地位和作用在不断提高。1990年,城镇化的概念首次在国家政策层面提出,《国民经济和社会发展第八个五年计划》中提出:城市发展要坚持实行严格控制大城市规模、合理发展中等城市和小城市的方针,有计划地推进我国城镇化进程;在2000年,城镇化已经上升到国家战略高度,《国民经济和社会发展第十个五年计划》明确提出:实施城镇化战略,促进城乡共同进步;到2002年,城镇化发展开始强调与国情结合,中国共产党十六大报告提出: 坚持大中小城市和小城镇协调发展,走中国特色的城镇化道路;2010年,追求城镇化的质量已经成为共识,中共中央在《关于制定十二五规划建议》中提出: 坚持走中国特色城镇化道路,科学制定城镇化发展道路,促进城镇化健康发展。

②数据来源:中国政府白皮书——中国的能源状况与政策,2007。原文网址:http://www.gov.cn/zwgk/2007-12/26/content_844159.htm。

③我国古代很早就有了文物的概念,但其理论和实践主要局限于金石学范畴。真正现代意义的文物保护开始于20世纪30年代左右,在这一时期先后成立北京大学考古研究室、故宫博物院、中国营造学社等一批学术研究机构,并已经开始按照现代科学方法开展考古发掘、古建筑调查和修缮活动,更为重要的是,这一时期国民政府先后出台了《古物保存法》、《古物保存法细则》、《暂定古物的范围及种类大纲》等专门性法规文件,并成立了中国历史上第一个由国家设立的专门性文物管理机构——中央古物保管委员会,从而使中国近现代文物保护进入一个全新的阶段。

④《关于加强文化遗产保护的通知》(国发[2005]42号)中第一次在我国正式文件中提出了“文化遗产”概念,并对其明确定义:文化遗产包括物质文化遗产和非物质文化遗产。将以前各类遗产统一纳入到文化遗产这一法定概念之中,明确提出:文化遗产包括物质文化遗产和非物质文化遗产。物质文化遗产是具有历史、艺术和科学价值的文物,包括古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、近代现代重要史迹及代表性建筑等不可移动文物,历史上各时代的重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料等可移动文物;以及在建筑式样、分布均匀或与环境景色结合方面具有突出普遍价值的历史文化名城(街区、村镇)。非物质文化遗产是指各种以非物质形态存在的与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式,包括口头传统、传统表演艺术、民俗活动和礼仪与节庆、有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践、传统手工艺技能等以及与上述传统文化表现形式相关的文化空间。

⑤例如,笔者在编制《榆林卫城城墙保护规划》过程中,通过对榆林卫城空间形态演变过程,证实历史上中国北部地区屯兵守边以及过度开垦造成的生态破坏,对今天该地区城乡发展和开发模式具有很强的借鉴意义。

⑥规划布局技术包括城市选址、功能分区、广场、街道与火巷、城市水系与地下水资源、城市园林等综合措施,营建技术手段包括建筑群布局、外围维护结构与封火山墙、屋顶维护结构、建筑形式与庭院(天井)结构,以及其它特殊构造与设施等。

⑦绩溪于2007年被国务院公布为国家历史文化名城,是我国第107个国家历史文化名城。由于其区位条件独特,文化资源丰富,近几年先后被纳入国家徽文化生态实验区、皖江城市带承接产业转移示范区、安徽省皖南国际旅游文化示范区等区域规划之中,此外其毗邻长三角,直接受到长三角地区的经济辐射。据统计,在未来3-5年,将有200多个亿的国家大型项目投资于这里1126平方公里的县域范围。此外,随着京福、黄杭高速铁路新建,以及绩扬、绩黄高速公路的开通,未来绩溪的交通优势将十分突出。

⑧绩溪土地资源在皖南地区黄山市和宣城市所有区县中比较匮乏,适宜建设用地数量有限且较为分散。由于没有过境水,所有水源全部外流入长江和新安江,季节性水量变化大,虽然水能丰富,但绩溪水资源相对匮乏。

参考文献:

[1]魏后凯. 加速转型中的中国城镇化与城市发展——“十一五”回顾与“十二五”展望[C]//潘家华,编.中国城市发展报告NO.03.北京:社会科学文献出版社,2010:1-2.

[2]王凯,陈明. 我国城镇化的新认识[C]//中国城市科学研究会.中国城市规划发展报告2009—2010.北京:中国建筑工业出版社,2010:17.

[3]吴良镛.人居环境科学导论[M].北京:中国建筑工业出版社,2001:23-25.

[4]汪光焘. 中国城市规划理念:继承·发展·创新[M].北京:中国建筑工业出版社,2008.

[5]胡敏.历史街区的防火问题研究[D].北京:中国城市规划设计研究院,2005:9-20.

[6]谢鹏飞. 低碳生态城市的新理念和新进展[C]//中国城市科学研究会.中国城市规划发展报告2009-2010.北京:中国建筑工业出版社,2010:28-35.

[7]中国城市规划设计研究院. 安徽省绩溪县城市总体规划[R].2011.

[8]中国城市规划设计研究院. 绩溪古城水圳及两侧重点地区综合整治规划[R].2010.

[9]张京祥.西方城市规划思想史[M].南京:东南大学出版社,2005:3.

责任编辑:蒋亚林