西部山区移民集中居住与社会文化适应状况调查

2016-05-14郭占锋娄梦玲

郭占锋 娄梦玲

摘 要:西部山区移民搬迁工程是旨在应对居住在地质灾害频发环境中人们的生存问题而实施的一项意义重大的惠民政策项目,它不仅为搬迁移民提供了更安全的生存环境,而且也为促进山区农村城镇化和城乡统筹提供了契机。以陕西省汉中市L县为例,通过对搬迁移民农户的调查,主要从搬迁后移民的生产与生活方式、社会交往、社区管理等方面来考察山区搬迁移民集中居住后的社会文化适应状况,并在此基础上提出相应的政策建议。

关键词:西部山区;搬迁;移民;集中居住;社会文化适应

Abstract:the relocation for the mountainous immigration in western China is a significant project to solve the people's survival problem housing in the frequent natural disasters environment, it not only provides a better living environment for the relocation of migrants, but also offers the opportunity for promoting the construction of urbanization between the urban and the rural areas. In this paper, taking L County in Hanzhong city as an example, through the investigation on the relocation of resettlement households, mainly from the way of living and production, social interaction, community management of the immigrations to find the acculturation to the situation of the relocation, on this basis, the paper puts forward the suggestions on the cultural adaptation of migration during the concentrated residential process.

Key words:western China ; relocation; immigration ; concentrated resident ; socio-cultural adaptability

中图分类号:C912 文献标识码:A

文章编号:1674-4144(2016)-07-30(9)

1 引言

西部山区移民搬迁是我国贯彻科学发展观、加快脱贫致富与农村可持续发展战略的必然要求。近年来,对处于秦巴山区腹地的陕南地区所实施的移民搬迁项目是以避灾、扶贫和生态保护为主要目的,规划用十年时间对陕南28个县的240万人实施移民搬迁,该项目也是新中国成立以来最大的移民搬迁项目。该项目的实施对身处秦巴山区集中连片贫困区和地质灾害高发区的群众具有重大而深远的影响[1]。陕南地区的移民搬迁工程规模大、投入多、周期长,是我国移民搬迁工程中最具典型性的代表。因此,研究陕南地区的移民搬迁有利于深入了解和把握我国西部山区移民搬迁工程实施的状况及问题,促进山区移民搬迁工程的顺利开展。

当前移民搬迁问题已经引起了国内部分学者的关注,学者们从不同的角度对该问题进行了论述和研究。有学者通过实证研究,发现失地农民在经济上生存于城市边缘,社会交往兼具农村与城市、传统与现代的双重特点,大部分失地农民的社会适应性较差[2]。李飞和钟涨宝通过对江苏省两个失地农民社区进行调查,从职业适应和社会交往适应两个方面来研究城市化进程中失地农民集中居住的社会适应问题。认为当前失地农民的职业适应水平一般,社会交往网络难以拓展,社会交往适应难以实现 [3]。叶继红对我国农村农民集中居住的文化适应进行了分析,提出了影响失地农民文化适应的因素,并发现集中居住的农民总体上适应状况良好,但仍面临很多难题有待改进[4]。冯明放和彭洁通过调查分析,指出陕南移民搬迁工程的背景、特点以及面临的主要问题[5]。有学者在对陕南移民进行调查的基础上,对陕南移民搬迁的现状进行了详细描述,并针对移民搬迁过程中出现的问题提出了具体政策建议 [6][7]。也有学者对陕南移民搬迁工程中存在的社会排斥机制进行了分析,对其是否兼并公平与效率原则提出了质疑,并对陕南地区避灾移民搬迁工程面临的制约因素做出论述,在此基础上提出了破解陕南移民困境的有效途径[8][9]。与此同时,一些学者提出了陕南移民搬迁工程对地质灾害防灾减灾的启示,同时对陕南移民搬迁工程做出了非常中肯的评价[10][11]。由此可见,目前国内学者关于陕南移民搬迁的研究大多停留在搬迁工程的时代背景,主要原因、特点及问题的描述性分析,而且大部分内容侧重于宏观描述,而忽视微观分析,尤其缺乏从农户的角度去分析集中居住之后的社会文化适应性问题。本文正是以陕西省汉中市L县为例,主要从搬迁后移民的生产与生活方式、社会交往、社区管理等方面来调查其对搬迁后的适应状况,以此提出搬迁移民集中居住过程中文化适应的对策建议。

2 调查地点与调查对象简介

2.1 调查地点

L县位于陕、甘、川三省交界地带,地处我国南北分界线秦岭的南坡,汉中盆地西端。东西长约75公里,南北约54公里,总面积2831平方公里。L县山地占全县总地面积的97.7%,东北高、南部低。境内地质结构复杂且脆弱,2010年查明全县有地质灾害点229个,直接威胁8257户33553人生命财产安全,是陕西省山洪和地质灾害高发区之一。L县是国家扶贫开发工作重点县,也是农业综合开发项目县。全县行政区划分为18个镇183个村委会。全县总人口20.25万人,其中农业人口14.66万人,占总人口的72.4%。全县需实施整存异地搬迁人口共10352户40467人,其中因地质灾害易发需异地搬迁5182户20247人;因地理条件脆弱需搬迁人口3100户12140人;因洪涝灾害易发需搬迁人口1035户4040人;因对生态环境造成潜在威胁需搬迁1035户4040人,分布全县18个镇171个村。自2011年陕西省政府颁布《陕南地区移民搬迁安置总体规划》以来,L县实施移民搬迁工程成效显著,多处移民安置点已顺利竣工,基础设施正逐步完善,已通过省、市的年度目标责任考核。

根据《L县陕南移民安置计划》(2011—2020年)规定,L县陕南移民搬迁安置项目规划范围涉及18个镇183个村,需移民搬迁安置农户10352户。规划100户以上集中安置点50个,集中安置8800户,分散安置1552户。目前,为了妥善安置陕南搬迁移民,真正落实陕南移民搬迁的相关工作,L县各级政府针对当地实际情况,出台了大量相应的实施策略并贯彻执行。本着政府引导与群众自愿相结合的搬迁原则,政府对安置点的建设选址、基础设施、搬迁的对象、移民的补助标准和房屋分配等制定了详细的政策规定,且严格按照政策执行工作。不仅如此,为了促进搬迁移民更快更好地适应安置点的居住环境和新的生活方式,政策明文规定,每个移民安置点都应建立社区管理中心,为解决社区居民日常生活中的难题提供服务。

2.2 调查对象的基本情况

鉴于L县在陕南移民安置方面推进的成就显著,因此本次调查选取L县的G镇、X镇和J镇三个镇作为移民搬迁后社会文化适应性问题的调研地点,并运用随机抽样的问卷调查法选取三个镇中的130户作为本次调查的对象①。G镇位于汉中市L县城西部,东与J镇为邻,西、南与甘肃省康县接壤,北与西淮坝镇相依,总人口12891人,镇域面积218.46平方公里,耕地面积为30010亩。X镇位于L县城西北18公里处,总人口数12008人,总面积228.3平方公里,其中耕地面积为23000亩。J镇位于L县城以西22公里处,西接G镇,北邻X镇,总人口数6882,行政区划总面积109平方公里,耕地资源总面积为18277亩。

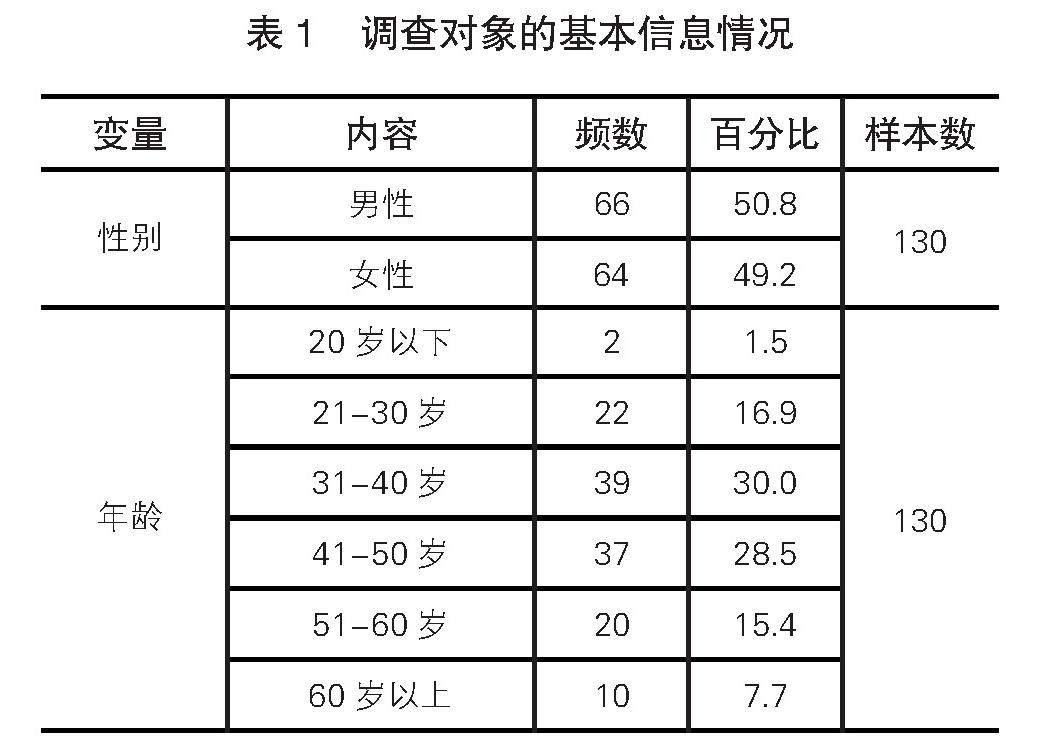

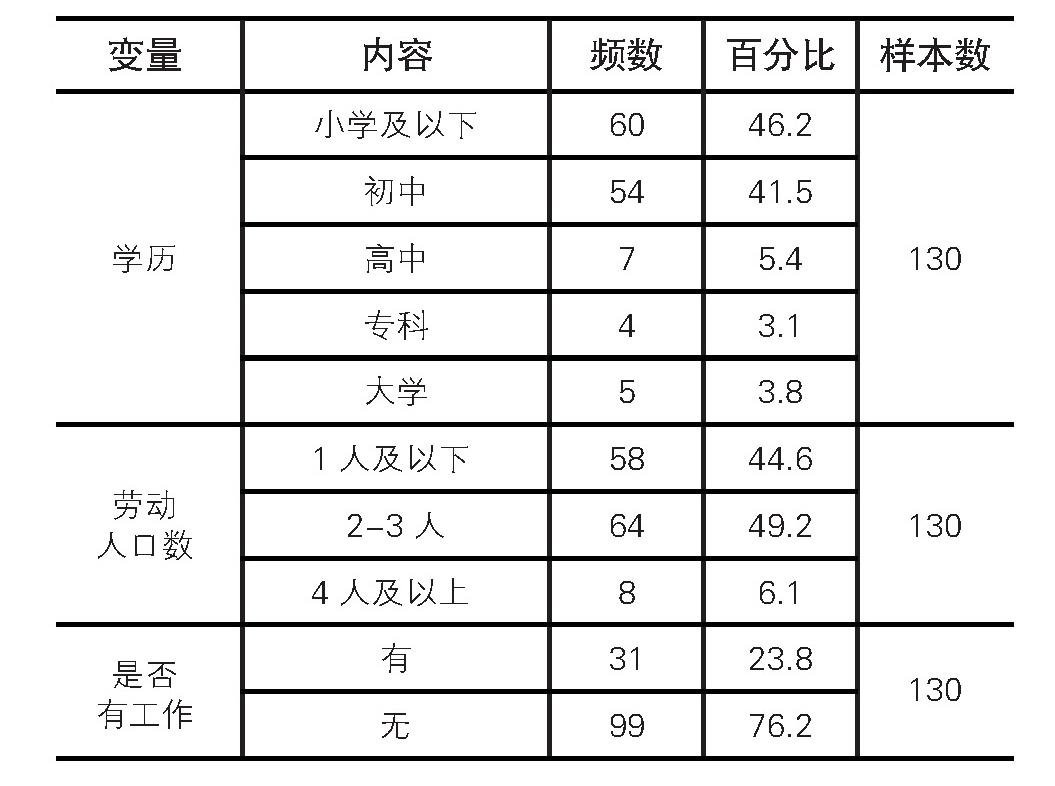

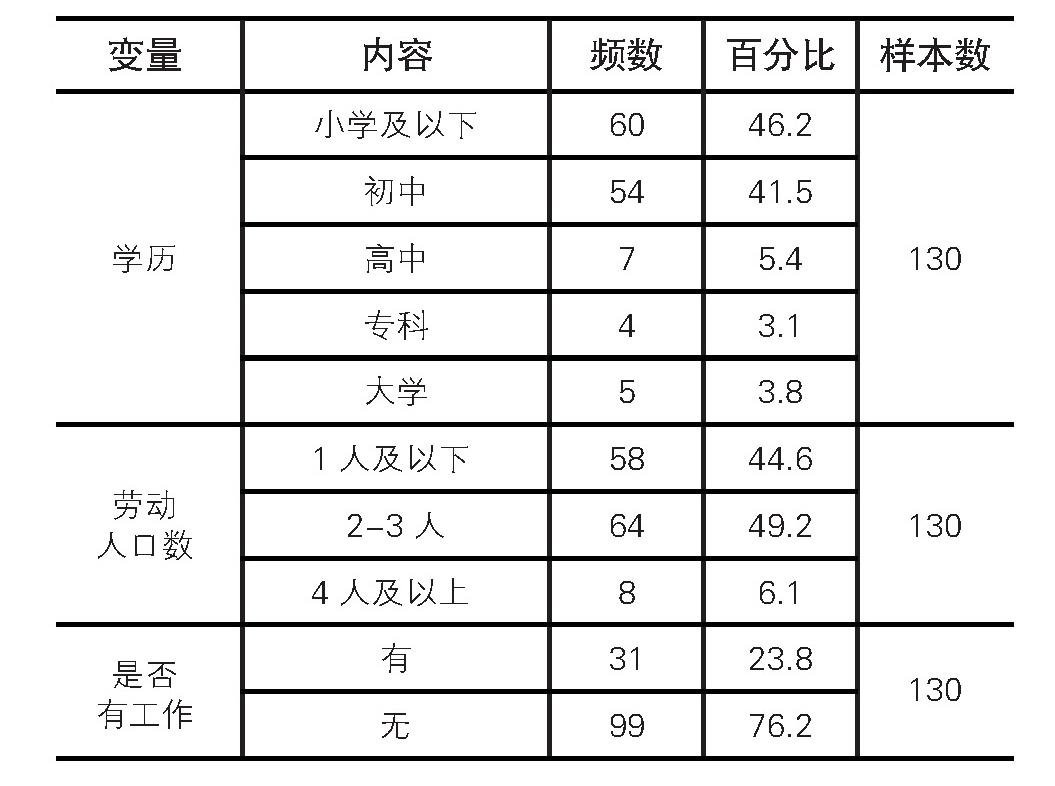

从表1可以看出,调查对象的平均年龄为43岁。其中,男性为66人,女性为64人,男女性别比例基本持衡。调查农户当中,46.2%的人止步于小学及以下学历,41.5%为初中学历,高中以上学历的人仅占样本量的12.3%。调查农户中,家庭人口数为3至4人的占样本量的48.5%,人口为5至6人的占样本量的40%。家中的劳动力数量为1人或1人以下的占样本量的44.6%,49.2%的家庭劳动人口为2到3人。在130名被访移民中,有工作的为31名,占样本量的23.8%,没工作的为99名,占样本量的76.2%。总体而言,被访移民的受教育程度普遍较低,家庭人口数多,但家中劳动力数量相对较少,而且大部分被访者处于无业状态。

3 搬迁移民集中居住后的适应性问题

陕南移民类型多样,尽管从总体上我们可以将陕南移民归为生态移民的范畴。但是,如果具体分析,陕南移民的类型比较多样,大致可以包括地质灾害移民避险搬迁、洪涝灾害移民避险搬迁、扶贫移民搬迁和生态移民搬迁四种类型[12]。由表2得知,在被调查的130名移民中,71户属于地质灾害避险搬迁,占样本量的54.6%。4户属于洪涝灾害避险搬迁,占样本量的3.1%。51户属于扶贫移民搬迁,占样本量的39.2%。属于生态移民搬迁和工程移民搬的均为2户,占样本量的1.5%。由此看来,陕南搬迁移民中,绝大多数属于地灾或洪涝灾害避险搬迁类型,自然灾害是导致陕南移民搬迁的重要因素。

尽管政府竭尽全力为搬迁移民创造一个好的生活环境,并实施多项策略帮助居民减少因搬迁带来的适应性困境。但是,移民搬迁的过程是一个由分散居住到集中居住的过程,移民搬迁前后所处的自然环境和人文社会环境发生了巨大的变化,导致移民在生产、生活、社会交往、社区管理等方面都发生了明显的改变,难免会使移民在短时间内对搬迁后陌生的居住环境和生活方式产生不适应感。从调查结果来看,陕南搬迁移民所面临的社会文化适应性问题主要体现在四个方面:

3.1 搬迁移民的耕地远离新居,依赖土地的生计方式在逐渐隐退

所有的农业文明都赋予了土地一种崇高的价值,从不把土地视为一种类似其他物品的财产[13]。耕作土地,既为人所夙爱,那在有人类存在的一切阶段上,这个原始的职业将为人类所永远爱悦[14]。土地对于农民来说是一种独特的财产,寄予了农民一种特殊的情感和价值[15]。因此农民对土地有很强的依赖性,失去土地会使农民产生空虚、失落等负面情绪。在调查的130户搬迁居民中,超过78%的家庭中尚有剩余土地。调查得知,101户有地家庭中剩余的土地并不多。其中有1-4亩土地的为74户,占样本总量的73.3%;有4-8亩土地的为16户,占样本总量的15.8%。有8亩以上的为11户,仅占样本总量的10.9%。当前我国农村中的家庭形态多表现为主干家庭或扩展家庭,家中人口较多,需要的粮食也较多。但是由于搬迁之后耕地面积大大减少,直接导致了粮食产量的降低,这不仅影响了农民的经济收入,甚至无法满足农民的基本生存需求。

通过这次调查我们发现,L县的搬迁移民不仅剩余土地少,而且大部分移民家中剩余的土地距离迁入地很远。加之山区野猪等动物的破坏和农业效益比较低的原因,有的搬迁户只耕种距离较近的土地,较远的土地则被撂荒了[16]。这严重影响了农民对土地的耕作,给农民的生产生活带来很多不便,同时也降低了土地的生产效率。尽管土地耕种十分不便,但是大多数农户并未丢弃剩余土地。如表3所示,搬迁移民利用剩余土地种植粮食或蔬菜的为75户,占有效样本量的74.3%。租给别人使用和赠送给他人的均为1户,占有效样本量的1%。土地荒废的为22户,占有效样本量的21.8%。造成这种现象的主要原因是多年的农耕生活让移民对土地产生了深厚的感情,加之搬迁移民根本无法适应没有土地的生活,另外,搬迁后一时难以找到合适的工作,他们不得不克服远距离种植的种种困难,充分利用家中仅剩的土地,减少生活开支。当然,少部分农户由于耕地距离新居太远,且缺乏劳动力,只能慢慢舍弃耕作,另谋生计出路。

3.2 搬迁移民的收入来源减少,家庭生活成本却在不断增加

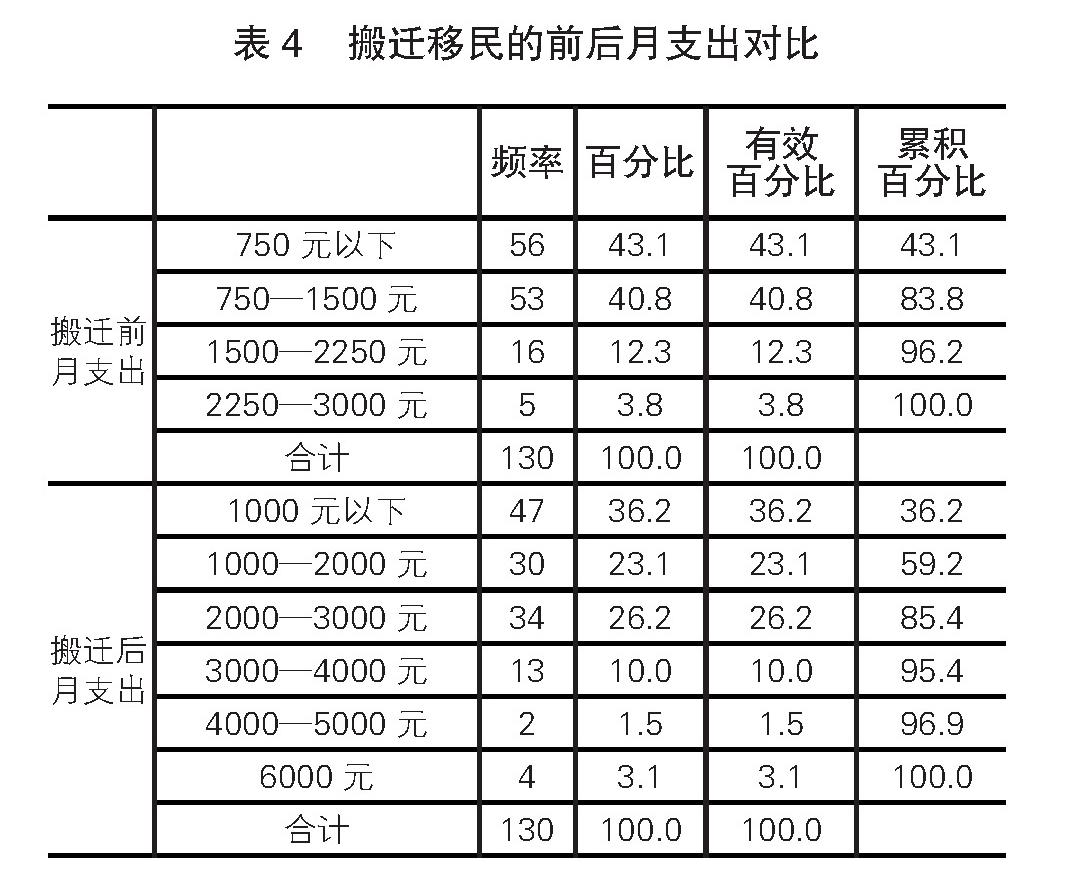

集中居住将农民的生活从自给自足推向了一个完全依赖市场的经济体系之中[17]。移民搬迁集中居住后,大都失去了原来比较“自给自足”的生产条件,尽管原来的收入来源基本没有变化,但是吃菜、喝水都要额外花钱,再加上市场物价的不断提高,生活开支也随之提高,移民生活压力陡增[18]。从表4可以看出,移民搬迁前月支出在750元以下的移民占样本量的43.1%,月支出在750元至1500元的移民占样本量的40.8%。调查移民在搬迁后月支出在1000元以下的占样本量的36.2%,月支出在1000元至2000元之间的占样本量的23.1%,月支出在2000元以上的占样本量的36.2%。显然,搬迁后移民的生活开支相对于搬迁前有显著提升。搬迁前移民生活在山地地区,食物来源基本靠自己生产。加之,移民居住地离集镇很远,且交通不便,所以他们间隔很久才去集镇采购家中的必需用品。原来那种较封闭的生活环境和较传统的生活模式使他们养成了勤俭节约的观念,导致了生活支出较低化。移民搬迁后不仅花费增多,而且收入来源减少。由于失去土地这一主要生计来源,他们不得不放弃依靠土地生产的传统生存方式,寻求新的生存模式。但是由于大多数移民迁入地的经济基础薄弱,产业项目少,吸纳就业能力低。因此,“稳得住、能致富”成为了移民搬迁工作中最难的问题[19]。

案例1:樊某,女,50岁,小学学历。搬迁前家住在距离X镇约40多里地的一座山上。自陕南移民政策实施后,一家人决定离开生活了30多年的老地方,搬迁到X镇第一安置点。此安置点一共由57户人家组成,由政府统一规划,居民自己建设。房子由上下两层构成,总面积约为200平米。下层是门面房,主要用于自主经商或出租,上层则由居民自己居住。搬迁后,樊女士家开了一个家具店。她家有三口人,除了自己外还有丈夫和儿子。丈夫田某今年47岁,以前是一个木匠。儿子田虎今年27岁,高中毕业后就开始打工挣钱。在搬迁前他们一直生活在山上,居住的房子是土木结构的,总面积接近280平米。樊女士家以前有十三亩地,大部分用来种玉米、小麦等粮食,少部分则用来种植药材。不仅如此,樊女士还在家附近种植了蔬菜,同时也圈养了猪、牛等牲畜和鸡、鸭等家禽。一年到头,靠卖粮、卖猪和卖药材,家庭总收入约1万多元,这也是她家的主要收入来源。虽然收入不算多,但因为居住在山上,粮食自产,需要花钱的地方也少,所以日子过得很不错。为了搬迁和购置新房,樊女士向银行贷款了3万元,还向亲戚借了6万元,加上政府按人头补贴的1.8万元等,共花费了16万元。

2012年5月,樊女士一家终于搬进了新房。与此同时,自主经营的家具店也顺利开张。这一年,他们的儿子和一位名叫张婷的外地姑娘结了婚。婚后,小两口便搬进新房中和樊女士及丈夫一起居住。儿子小虎为了挣钱去了外地打工。妻子则留在家中帮忙照看家具店。一年后,张婷生了一个男孩儿。小孙子的诞生让一家人甚是欢喜,但也为原本不富裕的家庭增添了很大的负担。买房和儿子结婚不仅花去了家中所有的积蓄,还欠下了大笔的外债。由于退耕还林政策的实施,现在家中只剩下4亩土地,全部用于种药材。但是土地离新家相隔太远,家里人又要忙于生意,平时根本无暇顾及土地的管理,所以药材收成很不理想。樊女士告诉我,和过去相比,现在的生活压力增大了很多。以前住在山上,吃什么都靠自己种,现在住在镇里什么都需要买。一家四口人一个月仅食品开支就高达1000多元,加上今年添了小孙子,月总支出一下子增至3000多元,是过去的四、五倍左右。为了挣钱补贴家用,樊女士的丈夫今年也外出找临活干。由于年龄过大,又没有掌握什么特殊的技能,丈夫很难找到合适的工作,只能干一些体力活儿。樊女士说其实家具店生意还算可以,儿子、丈夫在外打工也能挣点钱,家庭年收入大概能有4万元,和过去相比增加了不少。可是现在需要花费的地方太多了,加上近年物价不断上涨,所以收入虽然多了反而不经花,4万元的收入还得省着花才能勉强维持生活。

显然,移民搬迁后的新房所需要支付的水电费、暖气费、物业管理费更是给移民们带来了沉重的经济负担,移民对搬迁后生活开支的剧增表示很不适应。

3.3 社会交往淡化且场所欠缺,使得农户的婚丧礼仪习俗出现调适

叶继红通过对农民集中居住的适应性研究,发现社会交往因素是影响移民的文化适应的重要因素之一。农民集中居住后的多层或高层结构单元房对其社会交往形成了一定的障碍。搬迁后的移民集中居住,社区交往成为困难,需要爬楼和敲门,甚至进门需要换鞋。失地农民的社会交往仍然没有完全融入到城市一般居民的交往模式中,非亲缘关系仍未成为失地农民的主要交往对象,当前失地农民的社会交往存在一定的困难[20]。

案例2:李某,男,今年58岁,初中学历。家中一共四口人。在谈到搬迁后的社会交往时,李某说自己平时很少出门走动,周围邻居与他来往也不密切。李某将原因归咎于自己很忙,走不开,而且邻居也很忙,大家搬迁后失去了生活来源,都忙着挣钱,根本无暇顾及邻里之间情感的交流。以前住在山上,农闲时,邻里总会聚在一起聊天,吃饭。就算农忙也会相互之间帮忙,关系很好,就像一家人一样。搬迁后虽然邻里关系相处得比较友好,不会发生争执,但是总感觉没有以前那么亲近了。不仅如此,搬入新社区后,自己与家族内的人联系也比以前少了。

婚姻与丧葬在任何族群成员的一生中,都具有相当的重要性。它是一个人在生命过程中一条重要的轨迹,也是个人在社会化进程中完成的重要历程。任何族群的婚姻与丧葬都有一套本族群成员遵行的仪式与程序。婚丧大事在族群内部都绝非个人行为,它是一个人与其他族群成员不断发生社会互动的结果,必定要打上各种社会关系的烙印[21]。但是由于移民搬迁后公共场所受到很大的限制,很多移民不得不把举办婚丧仪式的场所迁到以前居住的村落中。根据调查得知,被访的130名移民中,有94户移民选择在老家举办婚丧仪式,占样本量的72.3%,只有35户选择在新房附近的饭店或餐馆举办,仅占样本量的26.9%。原来居住的村落距离新的安置点太远,这一方面给移民举办礼事带来了极大阻碍,另一方面,也降低了邻居参与礼事的积极性,很多邻居都不愿意回主办人的老家参加礼事。这使得红白礼事的举办不仅没有起到加强邻里情感的作用,反而成为了移民的一大“心理负担”。因此,有越来越多的移民选择在新房附近的饭馆摆上几桌饭菜,有的甚至干脆就不办礼事。红白礼事缺少举办场所让移民深感不适应,他们失去了加强社会交往的重要机会。从下述的案例中,可以看出移民集中居住后对社会交往的极度不适应。

案例3: 刘某,男,66岁,小学文化水平,儿子今年年初因病去世,他带着孙子孙女以及精神有问题的儿媳妇生活。刘某所在单元楼内的房屋空置现象比较普遍,基本没有外来人员租房的现象。但由于与他家同住一单元楼内其他住户都不是来自一个村的,所以自己在本单元认识的人很少。刘某平时与邻居的关系一般,交流得也较少。其主要原因还是自己很少出门,与邻居作息时间不一致,再加上集中居住后,大家都上楼居住,就好像被隔在一个一个的小房子里。所以,交流与以前相比变得更加困难。搬迁前,大家都住在一块,走家串户很是方便,邻里之间经常在一起聊天。现在搬迁至安置点后,虽然大家还住在一起,但是邻里交流还得上下楼,而且很难遇到合适的机会。大家仿佛都变得陌生了,不愿意交流,也不愿意参加集体活动。刘某在闲暇时间都在家休息,做做家务,并没有特别的娱乐活动。他的孙子在单元楼里基本不与其他孩子接触,都是自己在家一个人玩。

3.4 集中居住社区环境有待改善,移民难以适应新社区管理模式

叶继红在研究农民集中居住的文化适应时曾指出,社区环境因素在移民文化适应上存在显著差异,越是认为社区环境好的人越能够适应新环境[22]。通过对L县移民进行问卷调查得知,社区工作尤其是在环境卫生管理方面存在很大的问题。根据调查数据显示,在回答“小区是否存在生活垃圾随便堆放的”这一问题时,130名被访者之中有83名回答了“是”,占样本总量的63.8%;47名回答“否”,占样本量的36.2%。生活垃圾的随处堆放大大影响了社区的环境质量,同时也不利于移民对社区新生活的适应。造成这一问题的原因主要有两个方面:其一,搬迁移民环保意识较差,不注重卫生环境的保持;其二,社区管理基础设施不完善。社区并没有为移民提供足够的垃圾箱,也没有设置集中堆放垃圾的场地,而且也没有及时安排工作人员对垃圾进行清理。

案例4: 谭某,45岁,男,几乎很少参与社区的公共设施建设,在社区居委会中也未承担任何职务。据他观察,社区公共设施质量不太好,经常坏。路灯装了半年都没有投入正常使用。而且社区的卫生环境也不是很好,经常会堆积很多装修垃圾,根本没有人及时清扫。不过目前社区的治安环境还算可以,虽然没有保安巡逻,但从未发生过偷盗现象。

移民搬迁的过程是一个人口集聚形成新型社区的过程。和原来的社区相比,新社区的组织机制、管理模式、配套设施都发生了较为显著的变化。传统村落式的社区由村委会统一管理,组织机构比较简单,配套设施不完善。而移民搬迁集中居住形成的新社区呈现出“城市化”的特点,组织结构较为复杂,配套设施相对完善。而当前移民们仅在空间上实现了转移,其思想观念还停留在传统的社区理念上,并没有认识到新型社区与传统社区的不同。因此而言,这种集中居住区在某种程度上而言是一种动态的,过渡性社区,从指导变迁的角度讲,社区居民的适应调适,不仅从物质上,更重要的是从心理上完成城市化[23]。

移民对社区建设工作的态度是移民思想观念转变的重要体现,能够反映出移民对社区生活的适应情况。越是积极参与社区建设工作,表明其越适应新社区的生活。相反,越是不支持社区建设工作,就越不适应新社区的生活。据调查反映,130名搬迁移民中,实际参与社区建设工作的仅有17名,占样本总量的13.1%。没有参与社区建设工作的为79名,占样本总量的79%。移民对新社区建设工作表现出的漠不关心的态度和对社区工作概念的不了解表明,移民缺乏对社区进行建设的积极性,不能很好地适应搬迁后的集体生活模式。

为提高社区移民的生活质量、解决搬迁后生活中出现的各种问题,社区设置了居委会这一机构对社区的公共事务进行管辖。居委会开展的各项工作与社区移民们的利益悉悉相关,移民主动参与社区居委会工作的过程也是熟悉新环境、适应新生活,从村民向居民身份转换的过程。但是目前居委会处于初始阶段,发育比较脆弱,居民自觉参与社区管理的动力不足,而且居委会进行自治管理的操作能力不强,无法完全承担在社区工作治理工作中的责任[24]。因此社区工作要想顺利开展必须取得社区移民的广泛支持,充分调动其参与居委会工作的积极性和主动性。

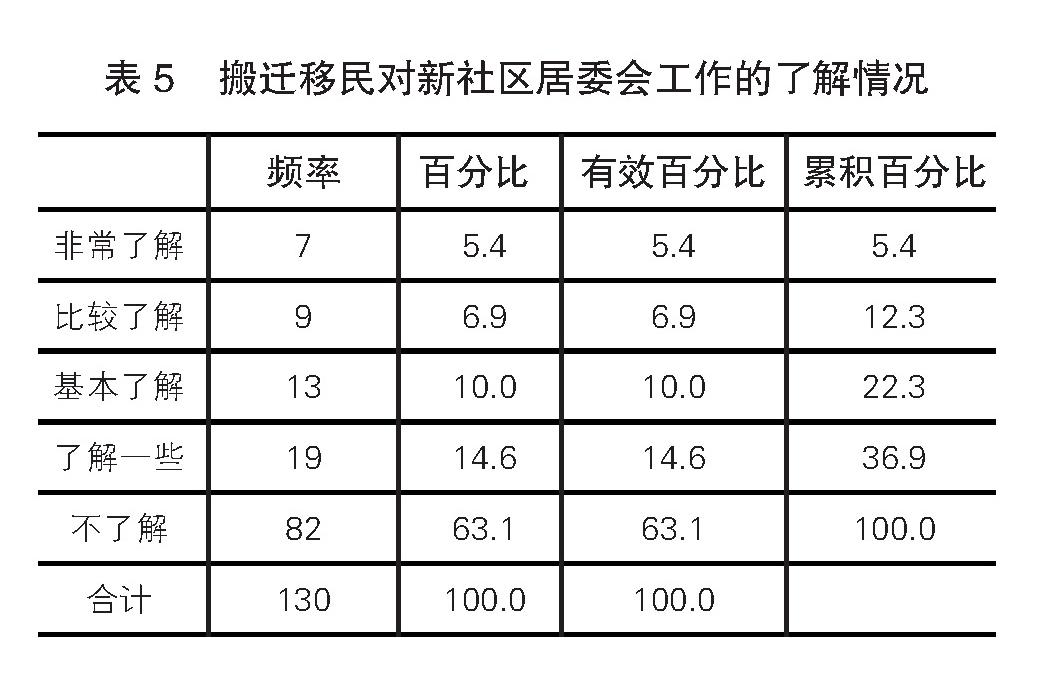

但是,从调查结果我们得知,当前移民对社区居委会本身及其开展的各项工作并不十分了解。如表5所示,调查同样发现,对社区工作“非常了解”有7人,占样本量的5.4%,对社区工作“比较了解”有9名,占样本总量的6.9%,对社区工作“基本了解”有13人,占样本量的10%,对社区工作“了解一些”的有19名,占样本总量的14.6%。对社区居委会工作“不了解”的有82名,占样本总量的63.1%。由此可见,绝大多数搬迁移民对社区居委会的工作缺乏了解。

案例5:张某,43岁,男,初中文化程度,刚搬进集中居住小区3个多月,对很多设施都还不是很清楚,只知道小区偶尔停水停电,小区内没有休息椅、公告栏、电梯、监视器。他认为社区开展集体活动太少,没有给移民提供加强交流与沟通的平台,而且他对居委会的工作不是很了解,对社区的管理人员的选举也不清楚。他认为,“居委会的事儿与我们老百姓无关,那是管理人员需要操心的事儿,我管不着,也不想管”。

当问及移民“您认为原村村委会和现社区的居委会哪个对您生活影响更大”问题时,其中42.3%的移民选择了村委会,而只有26.2%的移民选择居委会。这表明当前移民并没有对社区居委会形成正确的认识,没有感受到社区居委会对移民生活发挥的重要作用。正如上述案例四的谭某所说:“我自己完全没有居委会的概念,对社区人员的工作内容也毫不知情。虽然已经搬入社区,但是我认为以前的村委会对于我的影响远大于居委会。对于社区中心曾经举办的中老年人广场舞活动,我也不感兴趣。另外,社区举办的集体活动太少而且都不适合我这个年龄阶段的人参加”。而且,在搬迁移民看来,社区居委会并没有承担相应的管理职能,只是负责社区的物业管理,不能管理搬迁移民的户籍等事务,一些搬迁移民要开相应的身份证明,只能回原行政村办理,这样不但路途遥远而且给他们带来不便。由此看来,搬迁移民的户籍管理也要相应进入社区居委会的管理范畴。总之,移民对社区居委会的不了解一方面源于其公共集体意识的缺乏,他们大多只关注家庭生活,而不关注社区集体生活;另一方面也可能是居委会工作宣传不到位所导致的。

4 政策建议

陕南移民搬迁是一项意义重大的民生工程,对于改善处于灾害频发的地理环境中农户而言是一种福祉项目,政府部分在基础设施建设以及资金支持方面起到非常关键的作用。当然,移民搬迁项目是一个周期性比较长的发展过程,前期的工作重点在于“搬得出,住下来”,后期的工作重点在于“住得好,融得进”,这是不同阶段的工作要求,而且这两种阶段的工作发展要有机统一的衔接起来,不能有所偏颇,否则对如此大型的移民搬迁工程而言是不利的。如上文所述,L县的山区移民搬迁工作虽然取得显著的成效,但是在农民视野里仍然存在诸如生计模式转化、生活环境改变、社会交往受限以及新社区管理弊端等许多适应性问题。为此,政府部门在主导推进搬迁移民集中居住的同时,也要从农户的社会文化适应性角度去剖析搬迁过程中所面临的适应性难题,以便与农民形成双向良性互动的格局,这对于该项社会工程有所裨益。因此,笔者建议主要从下述三个方面入手:

4.1 地方政府应扶持特色产业开发,重视搬迁移民后续生计发展

“搬得出、稳得住、能致富”是陕南移民搬迁的基本要求。移民后续产业发展和就业问题,不仅直接影响到移民的生计,也直接关系到移民搬迁的成败[25]。当前移民拥有土地少,且家中剩余土地距离居住地远。农民必须从以往的生产模式中抽离出来,向非农业岗位靠拢。因此,依托开发当地产业实现就业成为了解决移民生计问题的另一有效途径。但是,由于大部分移民安置地的经济基础薄弱且地理位置相对闭塞,对外地企业的吸引力比较小,无法为移民们提供足够的就业岗位[26]。但从目前情况看来,陕南大部分安置区的当地产业项目极少,吸纳劳动就业能力差,根本无法满足由于移民搬迁产生的大量剩余劳动力。对此,一方面政府应该充分利用当地优势农业整合资源,使其产业化、品牌化,让农民从中受益。此外,要加强对发展当地产业的资金投入,引导当地移民结合安置地的具体情况,开发具有当地特色的优势产业。鼓励有条件的农民自主创业,为创业提供贷款优惠,从陕南的实际看,生态旅游开发、特色产品的产业化经营以及劳动密集型农产品规模化生产将是移民产业开发的重要选择[27]。另一方面,地方政府要加大招商引资的力度,鼓励外来企业驻扎安置区,吸纳劳动力就业。不仅如此,政府还应该对每户富余劳动力的移民进行职业技能培训,提升搬迁移民的业务素质,让移民掌握一门农业领域之外的工作技能,并与广东、福建、浙江等发达地区建立劳务输出协议,做到“培训一人,转移一人,富裕一家,带动一村”,以此提高搬迁移民的收入水平,确保搬迁移民“搬得出、住得稳、富得起,融得进,住得好”。因此,地方政府在继续大规模主导移民搬迁工程时,有效引导搬迁农户科学合理利用和发展当地资源优势,并要更新传统观念,以实现长远的生计可持续发展。

4.2 社区组织要尽可能创造广泛的社会交往平台,提升移民对新社区的认同感

集中居住社区是搬迁移民生活、居住和交往的主要场所,也是移民的新家园。社区居委会作为基层的自治性组织,对搬迁移民的现实状况和生存需求最为了解。因此,社区居委会有责任为刚进入新社区的搬迁移民的人际交往拓展搭建良好的平台。社区居委会应该积极争取为搬迁移民的户籍管理多做实事,以方便社区移民,同时在考虑村落文化仪式等因素基础上,尽力为社区移民家庭所举办的婚丧嫁娶等在农民看来的人生大事仪式上提供满意的空间场所和组织协调支持,以此吸纳移民对社区的归属感。在社区这个最基本的公共空间领域中,通过日常文化生活的有机联系,构建一个真正具有现代意义的文化共同体[28]。另外,社区居委会要组织搬迁移民在社区内部或与其他社区合作开展丰富多彩、健康向上的文化活动,例如“体育友谊比赛”、“邻居文化节”、“手拉手”帮扶结对等活动,以增进社区居民之间的感情沟通,帮助搬迁移民尽快建立起新的社会支持网络,促进他们快速适应新的生活环境,促进搬迁移民之间的文化交流和社会交往,对于搬迁社区的可持续发展意义重大。

4.3 搬迁农户要积极参与社区环境管理,形成多方参与的社区治理新机制

搬迁社区环境的好坏是影响移民适应新生活的重要因素。由于移民社区多数是从村落基础上集中起来的,不具备社区自治管理经验,甚至还没有形成社区的观念意识,因此社区管理者应该及时完善公共基础设施,加强社区卫生清理工作,同时,加大环保宣传力度,提高移民的环保意识和参与意识,为移民们提供良好的生活环境,增强移民的适应能力。

为此,需要相关政府部门(民政、移民办、扶贫办等)在移民社区建立后从城市社区组织抽调一定数量的有社区组织管理经验的专业人员,协助各个新社区发展社区自治组织与管理能力。限于陕南当前的经济社会发展条件,镇一级政府能整合的人力、物力资源有限,这就需要县级以上政府除了在资金,技术方面支持以外,更要在培育搬迁社区自治能力的人力资源方面提供有力支持,要负责承担相应的薪资问题。同时要让搬迁农户改变以前单家独户生存环境中的自我为中心的思想意识,而要对新家园的环境卫生和社区的管理工作形成人人参与,人人关心的参与理念,并且促使形成与社区管理组织共同治理的新局面,这样对新社区的发展以及搬迁农户的快速适应都是有重要作用的。

总体而言,目前陕南移民搬迁工作开展得较为顺利,大多数移民已经开始慢慢适应新社区的生活模式。但是要想移民真正从心理上接受这种与之前截然不同的生产、生活方式还需要较长一段时间。因此,政府在加大完善移民工作本身的同时,也需要与移民共同筹划农户的生计发展以及社区的长远发展。只有这样,才能帮助移民更快更好地适应集中居住的新环境,进一步促进陕南移民搬迁工作的顺利开展,为我国西部山区移民搬迁提供富有参考性的借鉴经验。

注释:

①原计划在每个乡镇选取100户移民家庭进行调查,但是在实地调查过程中,发现很多的农户虽然搬迁到新楼上,但是全家都外出打工,因此最后经过课题组成员的努力,仅获得130户的调查数据。

参考文献:

[1]李聪,柳玮,冯伟林,李树茁.移民搬迁对农户生计策略的影响——基于陕南安康地区的调查[J].中国农村观察, 2013(6):31-44.

[2]张海波,童星.被动城市化群体城市适应性与现代性获得中的自我认同[J].社会学研究,2006(2):87-105.

[3]李飞,钟涨宝.城市化过程中失地农民的社会适应研究[J].青年研究,2010(2):84-93.

[4]叶继红.农民集中居住、文化适应及其影响因素[J].社会科学,2011(4):78-86.

[5]冯明放,彭洁.浅析陕南移民搬迁的几个突出问题[J].特区经济,2012(10):173-174.

[6]梁珂.关于陕南移民搬迁工作的几点思考[J].西部财会,2012(6):8-10.

[7]王彦青.关于陕南三市移民搬迁的政策建议[J].陕西发展与改革,2011(3):12-15.

[8]何得桂,党国英.陕南避灾移民搬迁中的社会排斥机制[J].国家行政学院学报,2012(6):84-88.

[9]何得桂.陕南地区避灾移民工程的可持续发展研究[J].中国国情力量,2013(6):49-51.

[10]王澍,王峰.陕南移民搬迁工程对地质灾害防灾减灾的启示[J].国土资源情报,2011(8):53-56.

[11]胡润泽.搬得出、稳得住、能致富—陕西省移民搬迁安置工作的实践与思考[J].求是,2012(16):59-60.

[12]彭洁.对陕南移民搬迁的思考[J].产业与科技论坛,2011(18):7-8.

[13]H·孟德拉斯.农民的终结[M].李培林,译.北京:社会科学文献出版社,2010:42.

[14]亚当斯密.国富论[M],郭大力,王亚南,译.上海:上海三联书店,2009:284.

[15]张海波,童星.被动城市化群体城市适应性与现代性获得中的自我认同[J].社会学研究,2006(2):86-87.

[16]冯明放,彭洁.陕南大规模移民搬迁面临的主要问题分析[J].安徽农业科学,2012(31).

[17]叶继红.农民集中居住与移民文化适应:基于江苏农民集中居住区的调查[M].北京:社会科学文献出版社,2011:367.

[18]何得桂.陕南地区避灾移民工程的可持续发展研究[J].中国国情力量,2013(6):49-50.

[19]冯明放,彭洁.陕南大规模移民搬迁面临的主要问题分析[J].安徽农业科学,2012(31):15483-15484.

[20]李飞,钟涨宝.城市化过程中失地农民的社会适应研究[J].青年研究,2012(2):87-88.

[21]马伟华.生态移民与文化调适:西北回族地区吊庄移民的社会文化适应研究[M].北京:民族出版社,2011:109.

[22]叶继红.农民集中居住、文化适应及其影响因素[J].社会科学,2011(4):82-83.

[23]周大鸣.凤凰村的变迁[M].北京:社会科学文献出版社,2001:56.

[24]程同顺,杜福芳.城市化进程中的新农村社区建设[J].湖南社会科学,2012(3):66-67.

[25]冯明放,彭洁.陕南大规模移民搬迁面临的主要问题分析[J].安徽农业科学,2012(31):15483-15484.

[26]李聪,柳玮,冯伟林,李树茁.移民搬迁对农户生计策略的影响——基于陕南安康地区的调查[J].中国农村观察, 2013(6):39-41.

[27]冯明放,彭洁.浅析陕南移民搬迁的几个突出问题[J].特区经济,2012(10):173-174.

[28] 柯红波.走向和谐“生活共同体”:城市化进程中的社区分类管理研究[M]浙江:浙江工商大学出版社,2013:176.

责任编辑:王凌宇