近电类高职专业电子技术课程改革探究

2016-05-11于燕平

于燕平

【摘 要】分析近电类专业课程改革背景,以电气化铁道技术专业的电子技术为例,从理论、实践、教材、企业用人需求、师资等方面入手对专业改革进行剖析。

【关键词】近电类高职专业 电子技术 课程改革

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2016)03C-0059-02

随着电子工业的飞速发展,电子技术已渗透到几乎所有电类、近电类专业,如数控技术、机械制造、移动通信技术专业等,以柳州铁道职业技术学院为例,电子技术也是电气化铁道技术、铁道信号、铁道机车车辆等铁道类专业的专业基础课程。近些年,高职改革一直是热门的话题,对于电子技术这类基础课程也涌现了一大批教改论文、精品课程、优秀教材等,取得了丰硕的成果。但是,大量的研究成果大多是针对诸如电子信息、应用电子技术等电类专业,这些专业对学生课程学习、动手能力的要求都较高,而对于近电类专业学生来说,专业要求不尽相同,沿用以往电类专业改革方法必然会存在诸多问题,如何探求一条真正适合近电类的改革之路势在必行。

一、近电类专业电子技术课程改革背景

电子技术主要包含两大内容:模拟电子技术和数字电子技术。对于电类专业,一般安排100-120学时,而近电类专业为了满足其自身专业发展需求,并不需要学生具备太多的计算和设计能力,因此在专业基础课程的学时设置上一减再减,由原有的84学时,一直减到60学时左右,甚至更少。与此同时,目前对近电类专业该类课程的重视程度不够,教材大都选择电类专业教材,涉及面广、内容多,鉴于学时的大大缩减,因而教学只能挑出某些内容,实验也只能是匆匆了事,既不能很好地帮助学生理解所学知识,也不能提高学生的动手能力。再者,高职学生本身基础较差,特别是缺乏实践的理论课程,对于这样的学习方式,不但不能激发学生的积极性、主动性,反而引起学生对电路知识的反感、排斥。

二、改革的内容及策略

近电类专业电子技术的改革就是要找到真正适合学生发展的、专业发展的新思路,为学生在后续的学习和工作中打下坚实的基础。下文以电气化铁道技术专业为例进行课程的改革。

(一)重视课程体系的连贯性、完整性,精挑教学内容

1.定制理论教学内容。根据专业要求,整合和重新规划教学内容。对于电气化铁道技术专业来说,教学的重点不在于要培养学生很强的电路分析、维修和设计能力,而是更侧重于知识的连贯性、完整性。

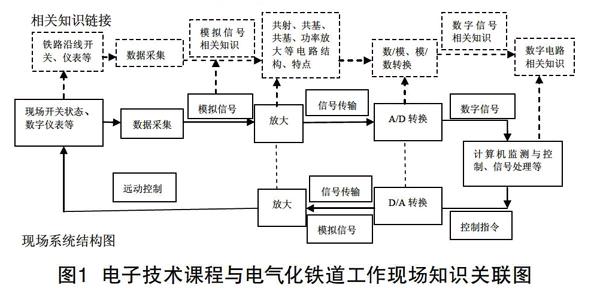

由于学时的限制,只能选取某些重要的知识点进行授课,学生学完后感觉知识凌乱,很难理解、消化,不知“为何学习,学为何用”,很难提起学习的兴趣,渐渐地放弃了对课程的学习。这就导致学生基础打不牢,在后续的专业课程中如继电保护、远动控制技术等的学习中感觉非常吃力。究其原因,可以从以下几个方面来分析:一是电子技术这门课程知识较深奥,元器件内部结构很难直观描述。二是学生认为自己不是电子类专业,将来也不从事相关行业,觉得“不学也没影响”。三是学生的计算能力、理解能力欠缺,学起来也吃力,索性放弃。四是学生由于初入专业,没有现场经验,把握不了哪些知识需要,哪些不需要。因此,有必要为这些专业专门定制合适的教学内容,结合专业发展及后续课程需求,把所学知识与现场工作紧密结合起来,把零散的知识点串起来,帮助学生加深对相关知识的理解。解决了学生不需要花太多课时系统的学习课程,也能对知识的连贯性、完整性有明确的认识,帮助学生及早地深入专业,为将来在专业课程学习中打下坚实的基础。图1为电气化铁道技术专业电子技术课程结合现场知识的关联图。

2.改革实践教学内容。近电类专业的实践教学由于课时的限制,往往只能开展一些仪器设备的认识、基本操作之类的实验,一般不开设相应的实训课程;并且,近电类专业的电子技术虽是专业核心课程,但由于专业目标各有不同,因此学生学习的知识目标、能力目标不尽相同,对电路的设计、维修等动手能力基本不做要求,所以本门课程的实验并没有具体的要求。另外,各学校在实验室的建设时,追求不重复建设,造成不必要的资源浪费,所以实验实训室都是处于共用状态,造成了“学生多,设备有限”的状况。即使倡导实验室全天开放,面对学校数以千计的学生也难以满足实践需求,再加之,近电类专业学生没有电子设计大赛等赛事的刺激,学习主动性严重欠缺,使得其实践教学几乎不能帮助学生更好的学习课程。因此,有必要引入新的教学方法、教学资源,弥补实验课时、场地条件不足的情况。

在课程教学中引入Multisim、Proteus等仿真软件,由教师专门设计实验内容和步骤,旨在让学生对深奥的、不便理解的知识,利用仿真软件能更直观的观察电路的状态、参数的变化等,理解电路的工作过程。对所学知识让学生在课余时间以课后作业的形式完成对知识的梳理,把一个个的知识点改编成实验通过建设慕课、微课等,让学生能在课余自学相关的课程知识,这样既不需实际的实验设备就能较好地帮助学生完成课程的学习、理解。

3.教材建设与改革。随着高职教育的不断得到重视,涌现了一大批的优秀教材、教改教材,高职教材改革取得了前所未有的成果,但不管使用哪种改革手段,现有的教材仍存在两大主要问题:一是主要知识仍沿用本科教学的知识系统,或把知识重新罗列,或在原来的基础上引入实例;二是教材基本只针对主流专业的相关技术与知识,如《电子技术》教材多面向电子类专业。而近电类专业师资薄弱,重视程度也不够,导致近电类专业只能与电类专业共用教材,教师从中挑选出部分知识进行讲授,至于与专业实践的结合就全凭教师本人的擅长与发挥。

编写各近电类《电子技术》教材,须专业教学团队齐心协力,结合本专业的知识需求,挑选出相应的知识,根据现场对知识的应用情况、实例,重新整合、编制教材,解决学生知其然而不知其所以然的困境,有了专业作为铺垫,在一定程度上,消除了大部分学生的排斥心理。也使学生在没有真正进入专业学习阶段就能较清楚地了解将来的工作场景,为专业学习打下牢固的基础。

(二)结合企业用人需求,适时调整教学计划

企业用人需求逐年变化,现场技术的日新月异,企业的用人制度、专业需求也不断更新。在改革的过程中,切忌只为改革而改革,要时刻紧跟行业发展需要,适时调整专业计划、教学计划,保证培养的学生始终走在行业技术发展的前沿,特别是像电子技术这类课程。电子业的飞速发展,技术更新换代的周期更短、更迅速,只有紧跟现场需求来培养人才,才不致于学校教育与现场脱节。因此,在制订教学计划时,邀请现场专家和一线的技术人员核定教学计划的科学性和实用性,及时调整和更新相应知识,为学生将来就业以后能迅速适应岗位建立牢固的知识平台。

(三)构建“双师型”教师队伍,聘请一线专家授课

学校教育全靠精良的师资队伍,所以师资的成长是学校必需的发展之路。作为近电类的师资,特别是电子技术等课程的教师,不仅要掌握电子技术的发展方向,更要清楚专业的发展需求。因此,构建“双师型”的教师队伍,才能更好地掌握现场技术新动向,才能更好地培养符合现场需求的人才。聘请一线的专家进行授课,把现场的新技术、新工艺直接传递给学生,让他们零距离地接触现场,避免了学校教育的“空中楼阁”,不着实地。

(四)逐渐完善学生的学业考核制度

电子技术课程改革仅仅从教学、师资、专业计划制订进行改革还远远不够的。众所周知,高职学生基础较弱、自觉性差,没有好的激励制度很难触动学生的学习积极性。因此,改善现有的学业考核制度势在必行,找到行之有效的考核制度是课程建设的重要一环。

高职学生的培养目标,不论专业大致都是要他们将来能从事相应行业的某些工种,提高动手操作能力是主线,对于近电类专业即便不刻意追求学生对电路的设计、维修能力,但随着电子技术在各行各业的深入,这些专业的学生仍需掌握基本操作技能,仪器仪表的使用,电路的工作过程等。为了让学生不排斥对本门课的学习,应制定一个符合学生学习规律的考核制度。把平时表现(包括出勤、课堂表现等)、作业完成情况、理论和实践都计入考核范围,理论考核旨在考查学生对基础知识的掌握程度,实践主要考查学生的基本操作能力、仪器仪表的使用等,另外还包括运用仿真软件完成一定的综合设计实验等,最后按照比例来计算学生的综合成绩。

三、结语

通过对电气化铁道技术专业一年多的改革来看,学生在学习课程时,结合适合课程内容的现场知识,由于涉及学生将来就业的现场,学生积极性很高,学习主动性就自觉地提高了。在课程学习中教授学生对仿真软件的使用,布置相应仿真作业,帮助学生在课后加深对所学知识的理解,增加了学生的学习兴趣。但是,在电路分析时总是少不了数学计算,这让学生感觉较困难,这也是影响课程改革和实施的最大影响因素。

【参考文献】

[1]李东.近电类专业电子技术类课程体系构建与内容改革研究[J].才智,2013(34)

[2]汤光华,刘自华,周哲民,等.以就业为导向的高职电工电子类课程建设探讨[J].职业教育研究,2008(3)

[3]马力平.电子技术基础教学与学生综合能力的培养[J]. 电子制作,2015(16)

[4]熊建平.高职电子类专业《数字电子技术》课程教改探讨[J]. 职业技术,2007(10)

[5]王红英.高职电子类专业实践教学问题与对策[J].山西教育(教学),2013(7)