互助养老模式:特质、价值与建构路径*

2016-05-06杨静慧

杨 静 慧

互助养老模式:特质、价值与建构路径*

杨 静 慧

摘要:在人口老龄化已成为现代社会常态的当下,一种介于家庭养老模式和社会养老模式之间的互助养老正在许多国家和地区悄然兴起。互助养老模式以其老有所为、活化资源,互助互爱、自立自治,参与共老、共享伴老等特质,为老年人营造了一个有尊严、有意义的生活共同体,使其展现了自我价值,减轻了家庭的生活负担,节约了政府的财政支出,也达成了良好的社会效益,实现了个人、家庭、政府和社会四个层面的多赢效应。应通过政府支持、社区主办、老人集中居住、互助服务等路径,有效实现“积极老化”的发展目标。

关键词:互助养老;养老模式;积极老化

老龄化是人口转变和经济社会发展的必然结果。①在工业化飞速发展的当下,人口老龄化已经成为现代社会的一种常态。第六次全国人口普查结果显示,我国60岁及60岁以上人口总量为1.78亿,人口老化水平高达13.26%。据全国老龄办最新发布的数据,2013年我国老年人口已突破2亿,预计2025年将突破3亿,2033年突破4亿,2053年达到峰值4.87亿,分别占届时亚洲老年人口的2/5和全球老年人口的1/4。②面对老龄社会的严峻挑战,党的十八大做出了“积极应对人口老龄化,大力发展老龄服务事业和产业”的重大战略部署,重新修订的《中华人民共和国老年人权益保障法》也将“积极应对人口老龄化”列为我国今后一项持久而艰巨的发展目标。然而,成功应对人口老龄化,首当其冲地就是对养老模式进行积极探索。当下,我国各类养老问题凸显的根源,除了老年人口规模庞大的因素外,主要原因在于社会快速转型所带来的家庭结构、家庭功能等方面的深刻变迁,传统的家庭养老模式式微,而高成本的社会养老模式又无法完全承接起现代家庭所外溢的养老重任。于是,一种介于家庭与社会之间的互助养老模式应运而生。

一、互助养老——养老模式的“第三条道路”

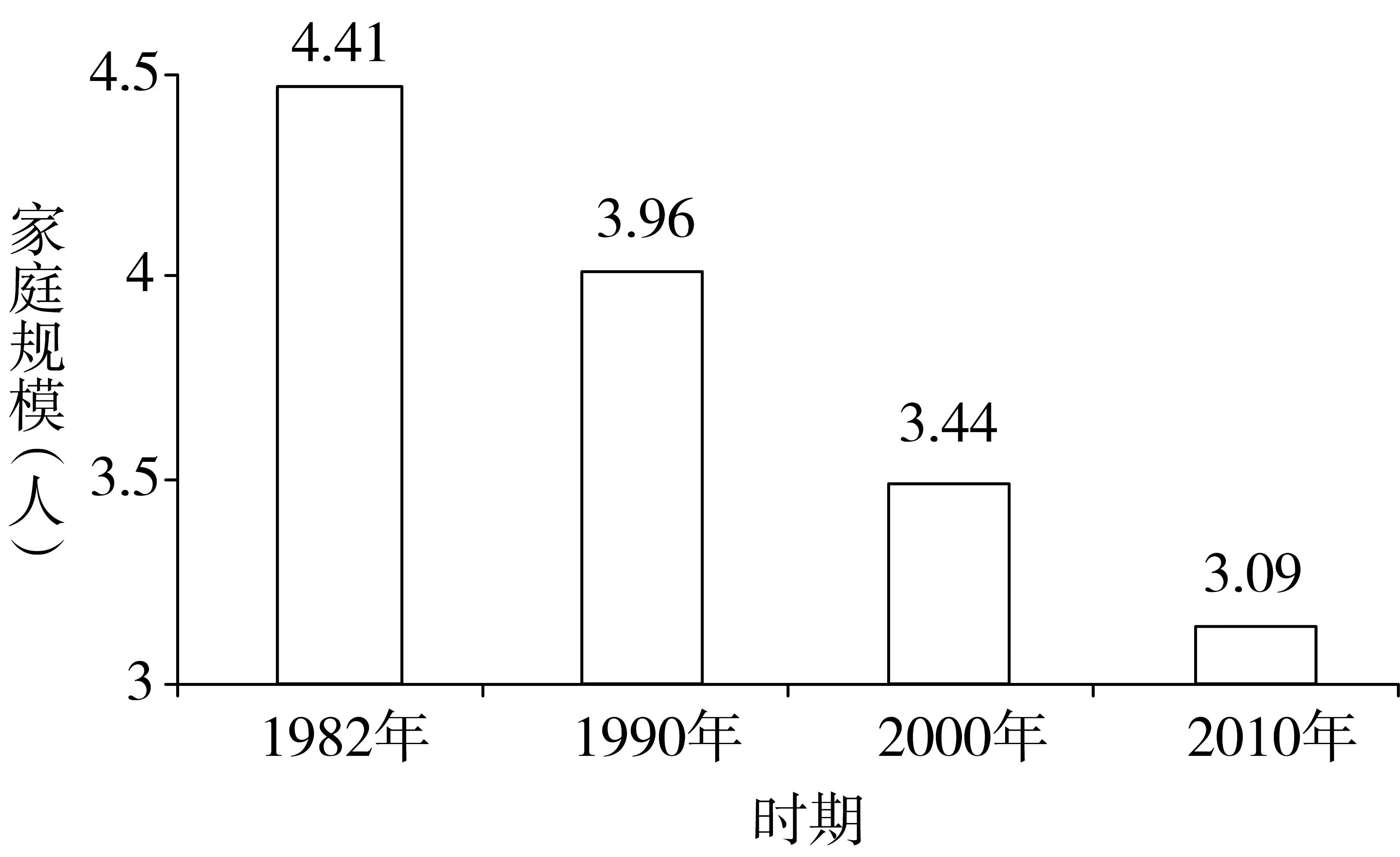

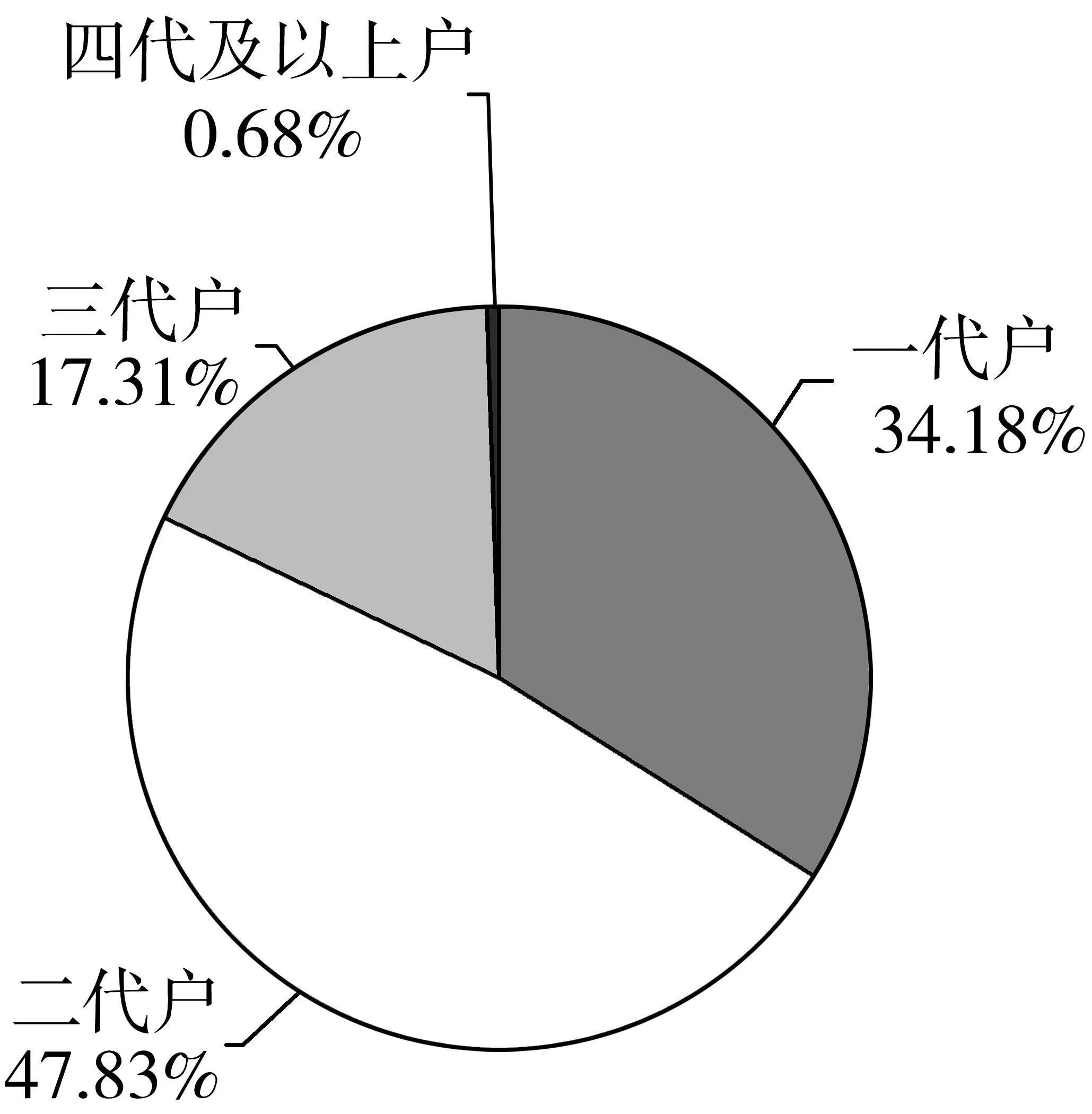

一般而言,在养老活动中,依据经济(或物质)供养、生活照料、精神慰藉三个层面,可以将养老模式分成家庭养老和社会养老两种基本类型。也就是说,上述的三类扶持若取自家庭成员或老人自身,即为家庭养老模式;若取自政府或其他社会组织,则属于社会养老模式。在传统的农业社会,几代人共同居住,在多子多福的生育观念的主导下,扩大家庭成为主流,作为初级群体的家庭自然而然承担起赡养老人的功能,家庭中的晚辈共同负责供养和照顾长辈,“养儿”与“防老”表现为一种家庭或家族内的代际互动。在转型社会中,工业化、城市化的发展打破了传统共同体社会的生产结构和家庭模式,家庭规模的缩减趋势明显(见图1),家庭结构呈现扁平化特征(见图2),家庭功能也逐步简单化。现代化在使家庭从结构到功能发生转变的同时,也消解了传统家庭养老模式的结构性基础。进而,养老问题从私人家庭领域外溢到了社会公共领域,由社会代替家庭进行整体的代际回报。

图1 家庭平均人口规模比较

数据来源:1982年第三次全国人口普查,1990年第四次全国人口普查,2000年第五次全国人口普查,2010年第六次全国人口普查。

图2 2010年我国不同代际类型的家庭

数据来源:2010年第六次全国人口普查。

随着“银发浪潮”的冲击,社会养老保障范围逐步扩大,保障层次不断提升,全球公共保障基金面临着巨大的财政压力,部分国家已经无力负担社会养老金的巨大支出。支付危机严重制约了世界各国社会保障制度的持续性和有效性。于是,一种活化老年资源、强调参与和共享的互助养老在许多国家和地区悄然兴起。在美国芝加哥,哈尔斯提德中心帮助无儿无女的孤寡老人开展“家园共享计划”,将居住在邻近社区的老人联系起来,并依据老年人的年龄、健康状况、活动能力和脾气个性等给老人们结成对子,为他们寻找可以共同居住的伙伴,使其相互照料、相互慰藉,安享晚年的美好时光。③在日本,65岁以上的都市老人,特别是独居或寡居的老人可以组成邻里互助网络,借助当地政府物资、政策的支持,再加上广大志愿者组织的帮扶,聚合形成稳定的协会团体。协会经常开展聚会、旅游、健身、聚餐等多种社会活动,促使老年人之间彼此沟通、分享快乐,使老人们在相互尊敬、平等互助中充实自我、丰富生活。④20世纪末,我国天津、杭州等一些城市相继自发形成老年人之间互帮互助的组合养老模式。在熟悉的社区中,起初是由邻里间有知识和技术专长并具有奉献精神的老人组织部分健康老人帮扶困难老人,逐步形成老人之间互爱互助、参与共享的欢乐格局。⑤

从本质上说,互助是一种社会交换行为,是在互惠的基础上发展而成的。老年人不必离开原来的家庭、熟悉的环境和友好的邻居,也不用耗费昂贵的机构养老费用,只需充分发掘老年人的自身资源,健康的帮助疾患的,强壮的帮助病弱的,有技能的帮助无专长的,通过老年人的共同参与和相互服务,不但满足了照顾、慰藉等养老需求,也丰富了老人之间的友情体验和精神世界,同时在服务他人的活动中实现了自我价值,提升了生活的满足感和幸福感。互助养老是一种综合了家庭养老和社会养老两大基本模式的优点,又顺应了经济、社会和文化发展的具有时代特色的新型养老模式。通过长者之间的守望相助,活化了老年资源,形成了互助共老、共享伴老的生活共同体,这既顺应了老年人对家庭、朋友和邻里的依恋,也避免了养老事业的高成本、难持续的发展瓶颈,还高效利用了社区资源,是养老模式探索中的“第三条道路”。

二、互助养老模式的特质分析

1.老有所为,活化资源

老龄化是伴随着工业化的发展和医疗卫生事业的进步所产生的社会人口的一个必然现象,是现代社会的特征之一。老龄社会的到来,对养老带来了严峻的挑战。思考养老问题有不同的视角。“老有所养”“老有所终”是从消极、被动的视角来思考,将老人视为必须依赖他人或社会的供养才能生存下去的资源贫乏者。“老有所用”则从积极、主动的视角重新审视老龄人力资源,将老人的角色转变为资源拥有者和参与建设者。老龄化的“先行者”美国提出了“生产性老化(productive aging)”和“成功老化(successful aging)”等理念,强调人们在实际年龄超过65岁以后,不仅能够保持生理上的健康,拥有正常的身体功能,还能够不断学习,发掘自己的人生储备,创造出更大的自我价值和社会价值。事实上,伴随着公共卫生事业的发展和生活质量的提升,人们的平均寿命延长,大多数达到退休年龄的老人身体健康状况良好,退休后有较多的时间可以自由支配,加上受教育水平的普遍提高,多数老人希望利用退休后的闲暇时光继续充电、实现自我。由此,老年人力资源丰富且有开发的必要与可能,老年福利政策应该通过老有所为、活化银发资源,达至“积极老化”的社会目标。1996年,世界卫生组织第一次提出“积极老化”的概念;2002年,联合国第二届世界老龄大会讨论修订了这一概念并将其编入《政治宣言》,使其成为应对21世纪人口老龄化政策框架的重要基础。该概念的基本内涵是,人终其一生都有发挥潜力的需要,老年人积极参与社会不仅能够发掘其巨大的资源,还能有效促进老人自身状况及其所在社会条件的改善。“积极老化”概念的提出,标志着“老年人是资源”的观念得到了国际社会的普遍认同。

2.互助互爱,自立自治

社会学家沃恩·本特森(Vaughan Bengtsson)的研究指出,老年人与好友、亲属和邻居进行的随意性活动会在提升其生活满意度方面起到极大的作用。⑥互助养老模式强调不同年龄、不同健康状况、不同文化技能的老年人之间的互帮互助、互敬互爱,无论是种菜做饭、洗衣缝补,还是清洁卫生、保健康复,大家各有所长,相互依靠,有机地整合成为一个同居同住的生活共同体。显然,互助养老模式凭借它的无偿性或低偿性以及精神支持,得到不同经济状况老人的广泛认同。一方面,它在充分发掘老人自身优势资源的条件下,凭借老年人之间的相互扶持,可以在尽可能少地购买外界服务的情况下满足日常的生活需要。另一方面,这种守望相助式的互动模式,让老年人感觉自己更有用、别人更友善。老年人之间通过互助互爱的活动参与,与别人交换了能力、技能、关怀和友情,满足了自我物质上、情感上的需求,排解了日常的孤独感、无助感等负面情绪。同时,在接受别人服务的同时也服务了别人,有利于开发其自身潜质、实现其自身价值,从而逐渐培养老年人的自立能力和自决意识,增强社会适应性。可以说,无论是老人之间的互助互爱,还是老人本身的自立自助,都有效降低了该群体对外界的依赖,增强了老年人的自立性与自治性。

3.参与共老,共享伴老

在2002年的马德里第二届世界老龄大会上,世界卫生组织将“健康、保障和参与”三位一体模式作为“积极老化”的理论框架,并且强调:社会参与是保障健康的充分条件,是积极老龄化的本质要求,也是实现自我、贡献社会的必由之路。老年社会参与是指老年人参与整个社会活动。目前,学术界对老年社会参与的社会性与经济性、无酬化与有酬化、是否包括家务劳动等内容尚未达成一致认识,但是学者们普遍认同主动参与社会活动有利于老年人的身心健康和家庭、社区的和谐发展。低龄老人与高龄老人之间、健康老人与病弱老人之间、乐观老人与忧郁老人之间通过活动参与,互动互助,共同安享晚年生活,使养老进入良性循环状态。经由参与,展示了长者尊严,肯定了自身价值;通过共享,促进了长者之间的平等,表达了社会的包容性。不同健康状况、不同身份背景、不同教育水平的老年人结为伙伴,平等相处,互帮互助,在友情陪伴下慢慢变老,这应该是很多国家老年福利政策所追求的美好愿景。当下,我国的一些城市成功试行了“时间银行”的改革,鼓励身体健康状况较好的老人为体弱的、有需要的高龄老人提供义务服务,所耗费的时间累计存入个人“专有账户”,并由相关机构专人管理,等到“账户所有者”生病或需要帮助时,他们可以免费从其他老人那里获得相同时间的服务。这一实践将为实现老人服务的低成本、可持续发展奠定良好的基础。

三、互助养老模式的价值探讨

互助养老模式通过老有所为、互助互爱、参与共老,为老年人营造了一个有尊严、有意义的生活共同体,使得老人展现了价值、实现了自我,同时减轻了家庭的生活负担和政府的财政支出,也达成了高效的社会效益,实现了个人、家庭、政府和社会四个层面的多赢效应。

1.个人层面

伴随着医疗、教育水平的提高和社会保障系统的逐步健全,现在的老年人,与以往相比,无论在身体素质方面还是在知识结构方面都有了显著的提高,对老年生活的价值选择也普遍具有明显的时代气息,他们在追求长寿的同时,也越来越清晰地意识到实现自我人生价值的重要性。在互助养老模式中,每位老人都有机会发挥自己的优势资源,通过彼此之间的互动与沟通相互扶持,从而顺利完成从中年到老年的角色转变,避免发生角色中断等失调现象。尤其是对刚从工作岗位退休的老人来说,他们有很多明显的优势:一是刚刚步入老年队伍,属于年轻老人,身体健康,活力也强;二是刚刚从繁忙的工作中闲下来,社会资源丰富,心里还总想着做些事情;三是刚刚退休,与社会还没有脱节,知识更新也跟得上时代潮流;四是了解老年人的生理、心理状况和需求,容易贴近老年人生活实际。对于这些老人,如能活化利用,不仅可以造福其他老人,还能使其成功实践老年人的社会角色。另外,互助养老模式可以使老人不进入或晚进入机构化的社会养老体系。影响深远的英国社区照顾白皮书(1989)强调,最适合老人的照顾方式应该是:一要在老人熟悉的社区中类似于家的环境下,尽可能地过着正常的生活;二要提供适当的支援,以协助老人得到高度的独立自主性,以助其发掘最大的潜能;三要给予老人对自己生活方式及所需服务的较大选择权和决定权。⑦机构化照顾的初衷本是为了改善入住者的居住环境条件,但是它将老人与他人、社区、社会相隔离,使老人失去了隐私与选择,几乎完全依赖于机构,有其一定的弊端。互助养老模式所呈现的是一种正常化的生活状态,是开放的非结构性的弹性模式,这种生活状态下的老人能够掌握自己的生活,拥有自主性和自决性。

2.家庭层面

在传统的自然、半自然经济条件下,家庭规模较大,家庭结构以主干家庭和联合家庭居多,人数众多的家庭成员可以分担赡养老人的责任,加上较低的平均寿命,子代的养老负担并不沉重。随着工业化的发展、城市化进程的加快,家庭结构逐渐小型化,核心家庭取代扩大家庭成为现代家庭的最主要结构类型,加上生育观念变革带来的“少子化”现实,这些都给家庭养老功能的顺利实现带来阻碍。居住方式的分离、职业竞争的增强、家庭重心的下移、信息更新的加速,也使得子女们承担着超乎以往的社会竞争压力和赡养老人的沉重负担。他们需要有充分的时间和精力投入工作和社会竞争当中,为自己和家人创造更好的生活条件,同时他们还须从物质上、精神上赡养老人。在这样“拼生活”与“尽孝道”的两难选择中,将无暇照顾的父母送入养老院等社会养老机构似乎成为一种必然的选择,但是机构养老的高额费用使许多家庭望而却步。因此,互助养老作为一种既可以照顾、陪伴老人,又能够不造成家庭过高经济压力的养老模式,成为子女们的首要选择。在互助养老实践中,老人资源得到了活化,老人互助自立,基本不依靠外界的援助和服务,儿女只需要承担基本的生活费用。如此,老人在相互陪伴中找到了乐趣,在相互关爱中找到了友情,因而精神、心理状态较佳,孤独、焦虑、抑郁情绪得以有效缓解;儿女们也可放心地离开老人去专心工作。同时,在互助养老模式中,老人保持着一定的社会互动,与社会的充分接触使其能够更加真切地了解儿孙们的生活状况,体会晚辈的生存压力,这有利于超越亲子之间的代际鸿沟,和谐家庭关系,增强亲人之间的相互理解和关爱。这种源于亲情的支持对每位家庭成员来说都至关重要。

3.政府层面

当前,西方发达国家普遍面临经济增长与福利提升的双重挑战,出现了一系列与养老模式相关的老年社会保障待遇的争论。⑧在此背景下,西方国家开始提倡老年人发挥余热、有所作为,将老龄优势资源转化为巨大的生产力,从而在一定程度上有效缓解政府关于养老保障金的收支缺口以及医疗和社会照料支出不断增加的压力。从互助养老模式来看,它通过活化老年资源,鼓励老人参与活动,发挥长者的优势和潜力,尽量减少对外界帮扶和援助的依赖,凭借老年群体自身的力量来解决生活问题。这种低成本、高收效的“积极老化”实践,为政府节省了大量的养老保障资金和社会照顾资源。有学者指出,在我国,即便以较低的养老和卫生保障水平测算,2050年用于老年医疗保健、照顾看护等方面的费用也要占GDP的23.3%。⑨这极大地制约了我国经济和社会的发展。需要指出的是,发达国家的人口老化是随着国家经济状况的极大繁荣而逐步实现的,初步老化时的人均GDP大都超过了10000美元,而我国在1999年进入老龄社会时,人均GDP才840美元,属于典型的“未富先老”。这一基本国情更需要我们借助互助养老模式低成本、高收益的成效,争取有利时机,在大力发展经济的同时成功应对银发浪潮对经济、社会的冲击。

4.社会层面

四、互助养老模式的建构路径

作为当代养老模式的第三条道路,互助养老模式活化宝贵的老年资源,在“老有所用”的互动、参与过程中突破现实的养老困境,实现老年人的自身价值,也达成其自立自治的独立状态,从而在一定程度上实现了老年群体由依赖家庭和社会的“被赡养者”到积极、自信的“互助自治者”的重要的角色转变,在老年人伴老共老的生活共同体中实践着世界卫生组织提倡的“积极老化”“成功老化”的发展理念。因此,在人口老龄化的浪潮中,有必要大力推行互助养老模式。目前,互助养老模式以其应对主动性、现实可行性和时代适应性在许多国家和地区成功试点,并得到迅速推广。就我国来说,应借鉴试点国家和地区的成功经验,从以下几个方面推动互助养老模式的发展。

1.借助政府支持,依托社区主办

2.老人集中居住,生活相互陪伴

社区可以利用闲置的房产、校舍等,政府也可以提供低租或免租的楼馆场所,安排老人集中居住。在广大农村,应本着因地制宜的原则,将撤点并校、工厂搬迁等留下的废弃房屋加以改造,使之再利用而服务于老人集中居住。这种做法,一方面可以节约互助养老模式的投入成本,不增加国家或个人的养老负担;另一方面,在改建老人集中住所的过程中,也开发利用了土地资源,美化了社区面貌。需要指出的是,老人入住集中住所,必须出于老人本人自愿,经由子女申请,并与社区签订协议。入住后,老人生活的水电耗费、医疗消费等各项开销均由本人或子女负责承担。这种由政府扶持、个人出资的付费方式,立足于我国当前“未富先老”的基本国情,有利于互助养老模式的可持续发展。老年人共同居住在一起,日常起居多了彼此之间的照应,情感交流也多了相互之间的慰藉,于是,孤独、寂寞、烦躁、苦闷等消极情绪会自然消失,对儿女的依赖和惦念也会相应减弱。而且,老年人拥有自己的群体亚文化,享受着不同于年轻人的生活乐趣,他们聚在一起下棋、打牌、健身,或是开展剪纸、刺绣等传统活动,在老友的相互陪伴中自娱自乐,共同度过丰富多彩的老年时光。互助养老模式协助老年人从资源有限的小家庭转向潜力无穷的大集体,直至融入社区,这是提升老年群体适应社会环境变化能力的有益尝试。

3.开展互助服务,发掘长者潜能

在互助养老模式中,互助服务是其核心内容。开展互助服务就是充分活化老年人力资源,形成老人群体内部的相互扶持、相互慰藉,年轻老人服务高龄老人,健康老人服务病弱老人,乐观老人服务悲观老人,有知识、技能的老人服务有相关需求的老人。它不仅从实际上满足了老人的各种生活需求,还增强了老人之间的互动,发展了友情,同时也形成了共老、伴老的生活共同体,排解了内心的孤独和苦闷。因此,目前应在互助服务方面进行多种形式的探索,为老年人的晚年幸福铺路。一些发达国家及我国浙江金华等地已通过“时间储蓄”和“劳务储蓄”等形式,有效建立长者之间的互助照料体系,累积并传递量化的老人服务,从而良性循环,完成低成本的老年护理活动。这些经验值得借鉴。另外,老人拥有知识、生活经验等宝贵的资源,应该以积极的视角重新审视老年人,不能把他们视为被动的“依赖者”,要为老年人构建“积极老化”的生活环境,实现其“老有所为”的养老追求。新时代的老人不再限于满足吃、穿、住等低层次的目标,他们凭借自身的努力追求着马斯洛需要层次结构中受人尊重和自我实现的高层目标。他们需要社会参与,在参与活动中有所作为,在服务他人的过程中创造社会价值,从而获得尊严,体现自身价值。在互助养老模式中,通过老人之间能量、资源的相互交换,在帮助别人的过程中实现自身价值、赢得群体的认同和尊重,这样的实践对于施助者和受助者、互助群体乃至整个社会正能量的传递都是大有裨益的。

注释

责任编辑:海玉

Mutual-help Retirement: Treats, Values and Construction Methods

YangJinghui

Abstract:In modern society, the population aging has become normal. Between the family retirement model and the social retirement model, mutual-help retirement is quietly emerging in many countries and regions. Mutual-help retirement has many treats: productive aging, activating resources, mutual care, self-autonomy, participation and sharing with others. And it creates a dignified, meaningful life in the community for the elderly to show the self value, reduce the life burden of family, save the government′s fiscal expenditure, and also reach high social benefits. So, mutual-help retirement realizes a win-win effect of individual, family, government and society. Through government support, community direction, concentrate inhabitancy and mutual-help service of the elderly, it realizes the aim of "active aging" effectively.

Key words:mutual-help retirement;retirement model;active aging

中图分类号:C913.6

文献标识码:A

文章编号:1003-0751(2016)03-0073-06

作者简介:杨静慧,女,江苏师范大学哲学与公共管理学院讲师(徐州221116),中国矿业大学马克思主义学院博士生(徐州221009)。

*基金项目:江苏省社会科学基金项目“转型期苏北农村互助养老模式建构研究”(14SHC003)。

收稿日期:2015-12-09

【社会现象与社会问题研究】