《社会救助暂行办法》实施的局限性及其完善*

2016-05-06谢勇才王茂福

谢 勇 才 王 茂 福

《社会救助暂行办法》实施的局限性及其完善*

谢 勇 才王 茂 福

摘要:《社会救助暂行办法》是新中国成立以来第一部统筹和规范各项社会救助制度的行政法规,其成就主要体现在构建了完整的社会救助体系、破除了社会救助制度的城乡二元分割、恪守了以人为本的立法理念三个方面。但它也存在诸多局限,如立法位阶不高、授权条款偏多、央地财政责任不清晰、对违法的惩罚力度不够以及忽视农民工的特殊性等。政府应采取一系列措施,如提升法律位阶、出台法规实施细则、明晰央地财政责任、加大对违法的惩罚力度以及重视农民工的特殊性等,以完善社会救助制度,进而织牢保障贫困群体基本生活的最后安全网。

关键词:《社会救助暂行办法》;社会救助制度;立法;反贫困

一、问题的提出

“千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面”,用唐朝诗人白居易在《琵琶行》中描述琵琶女羞涩登场的这句诗来形容《社会救助法》的出台是再合适不过了。自1994年伊始,《社会救济法》先后被列入第八届、第九届、第十届全国人大常委会的五年立法规划。2005年,在众多学者的呼吁下,《社会救济法》更名为《社会救助法》。之后,《社会救助法》再次被列入第十一届、第十二届全国人大常委会的五年立法规划。2008年8月至2013年12月,《社会救助法(草案)》曾先后三次上报国务院并两次向社会公开征求意见。2009年12月至2013年12月,国务院常务会议先后三次审议《社会救助法(草案)》。2014年2月21日,《社会救助暂行办法》(以下简称《暂行办法》)经国务院颁布并于2014年5月1日起实施。换言之,社会各界翘首以盼的《社会救助法》的立法之路一波三折,历经20年,最终由法律降格为行政法规出台。

尽管《暂行办法》的颁布实施并不是一个尽如人意的结果,但是学术界对于《暂行办法》的颁布实施还是给予了比较积极的评价。学者们指出,《暂行办法》的出台虽然降低了法律的层次①,但作为新中国成立以来第一部规范各项社会救助制度的行政法规,它仍然搭建了一个比较合理的社会救助制度框架②,是推进社会救助规范化与法制化的重要举措③,也是社会救助制度走向成熟、定型的重要标志④。正当社会各界为《暂行办法》的颁布实施感到欣慰之际,2015年,全国接连发生多起与社会救助部门工作失职高度相关的极端恶劣事件,如河南信阳干尸男童事件⑤、贵州毕节4名留守儿童非正常死亡事件⑥、山东平度“皮包骨”老人事件⑦等。这些极端事件经媒体披露后,对社会公众的心理造成了巨大冲击,引发社会公众对社会救助部门的强烈不满和普遍质疑,从而可能造成社会公众对我国社会保障制度的信任危机,因此需要高度重视。本文所关注的是,为什么在《暂行办法》实施一年多后还会发生此类恶性事件?显然,《暂行办法》还存在一定的局限性。本文拟对《暂行办法》实施的成就、主要局限及其完善路径展开探讨,以期对完善我国的社会救助制度有所裨益。

二、《社会救助暂行办法》的主要成就

可以说,《暂行办法》的出台是社会救助各部门折中妥协的结果,是一个次优的选择。即便如此,它仍然是我国社会救助制度发展史上新的里程碑,将为构建公平、可持续的社会救助制度提供重要的法律保障,进而不断保障和改善民生,促进社会的和谐发展。

1.构建完整的社会救助体系,实现了制度的规范化

清晰而完整的救助体系是我国社会救助制度规范运行与健康发展的重要保证。但是,在2014年2月之前,我国的社会救助体系并不清晰、完整,而是显得相对模糊、混乱。当时,我国的社会救助体系包括城市最低生活保障、农村最低生活保障、“五保”供养、医疗救助、就业救助、教育救助和住房救助、流浪乞讨人员救助以及灾害救助等传统救助项目,很多地方政府还自行探索建立了法律救助、心理救助、见义勇为人员救助⑧、慈善救助、社会互助以及殡葬救助等诸多新兴救助项目,这使得各省之间乃至省内各县市之间的社会救助体系都存在一定的甚至是较大的差异,给我国社会救助制度的健康发展带来了诸多障碍。值得欣慰的是,《暂行办法》的出台第一次以行政法规的形式构建了以最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、教育救助、就业救助、住房救助、受灾人员救助以及临时救助为主体,以社会力量参与为补充的清晰而完整的社会救助体系(见图1),实现了我国社会救助制度的规范化、体系化与科学化。

图1 中国社会救助体系示意图

2.破除社会救助的二元分割,有助于推进城乡统筹

城乡一体化的社会救助制度不仅给城乡居民提供稳定的安全预期,而且也是社会救助制度实现公平、可持续的重要条件。但令人遗憾的是,在计划经济体制下,我国逐步形成了壁垒分明的城乡二元经济结构和基于身份等级制的社会管理模式,与此相适应,我国的社会救助也形成了城乡分治的格局。具体说来,城镇逐步建立了以最低生活保障、医疗救助、教育救助、住房救助、就业救助以及流浪乞讨人员救助等为主要内容的社会救助制度;农村则逐步建立了以“五保”供养、最低生活保障以及扶贫开发等为主要内容的社会救助制度。总体来看,我国社会救助制度的城乡差距比较悬殊,不仅救助项目多寡不一,而且同一项救助制度也在救助范围、救助标准和救助机制方面存在巨大差异,存在“厚城市薄农村”的严重倾向。这不仅严重损害了农村居民的合法权益,也对我国社会救助制度的健康发展形成了重大阻碍。值得赞赏的是,《暂行办法》并没有沿袭城乡分割的老路,而是着眼于从制度层面打破城乡分割、实现城乡一体化,具体体现在《暂行办法》的总则、各项救助制度、监督管理以及法律责任等内容都不再区分城乡二元结构,而是倡导和鼓励各省逐步缩小社会救助的城乡差异,进而实现社会救助制度的城乡一体化发展。

3.恪守以人为本的立法理念,彰显了法律的人性化色彩

作为我国社会立法的重要内容,立法者的立法理念决定着社会救助法的价值取向与基本规范⑨。从《暂行办法》来看,它基本上恪守了“以人为本”的立法理念,始终关注贫困人群的民生疾苦,处处以贫困民众的合法权益作为出发点和落脚点,许多条款都呈现出立法者对贫困群体的人文关怀。对此,有例为证:其一,关于最低生活保障和特困人员供养的申请程序问题。《暂行办法》第11条第1款和第16条第1款规定,本人或者家庭成员申请有困难的,可以委托居委会或者村委会代为申请。这一规定可以有效避免一部分因各种原因而无法由本人提出申请的贫困者被排斥在制度之外的情况,维护制度的公平性。其二,关于停发低保金的程序问题。《暂行办法》第13条第3款规定,对于不再符合低保条件的低保户,县级民政部门决定对其停发低保金时,应当书面说明理由。这条规定不仅体现出救助部门对于低保家庭的尊重,保障低保家庭的知情权,而且在一定程度上可以避免救助部门的工作失误。其三,关于无力支付急救费用或身份不明的急重危伤病患者的医疗救治问题。《暂行办法》第32条规定,医疗救助基金可以先行代付。这就能够保证此类患者得到及时有效的治疗,防止医院“无钱不施救”,避免出现人道主义灾难。

三、《社会救助暂行办法》实施中的局限性分析

如前文所述,《暂行办法》是新中国成立以来第一部统筹与规范各项社会救助制度的行政法规,在众多领域实现了创新与突破。但是,作为社会救助各部门聚讼不已后的一个退而求其次的选择,它依然存在着诸多局限与不足。

1.立法位阶不高,削弱了法律的权威性

立法位阶的高低决定着法律效力层次的高低⑩。换言之,在一个统一的法律秩序内,立法的位阶越高,法律的效力层次就越高,反之则越低,即“上位法优于下位法”。当前,按照我国《宪法》和《立法法》关于立法体制的规定,法律的位阶大体上可以划分为六个等级,由高到低依次排列为:宪法、基本法律、普通法律、行政法规、地方性法规(含自治条例和单行条例)以及行政规章(部门规章和地方规章)。从法律的位阶来看,《暂行办法》处在我国法律位阶体系的第四位阶,属于相对靠后的位置。《暂行办法》的立法位阶偏低,决定了它的法律效力层次不高,削弱了其权威性与强制性。由此,作为全面统筹各项社会救助制度的行政法规,《暂行办法》在实施过程中有可能刚性不足而弹性有余,难以避免救助机构在救助过程中可能出现的人为性、偶然性与随意性,从而影响社会救助制度的长效发展。

2.授权性条款偏多,影响了法律的严肃性

从理论上来讲,作为中央政府最新出台的全面规范各项社会救助制度的行政法规,《暂行办法》应当对社会救助制度的各个方面作出明确的规定。然而事实并非如此,《暂行办法》通过授权条款的方式对社会救助领域的一些关键性问题予以回避。这种过于笼统的粗线条式规定严重影响了法律的权威性与严肃性。

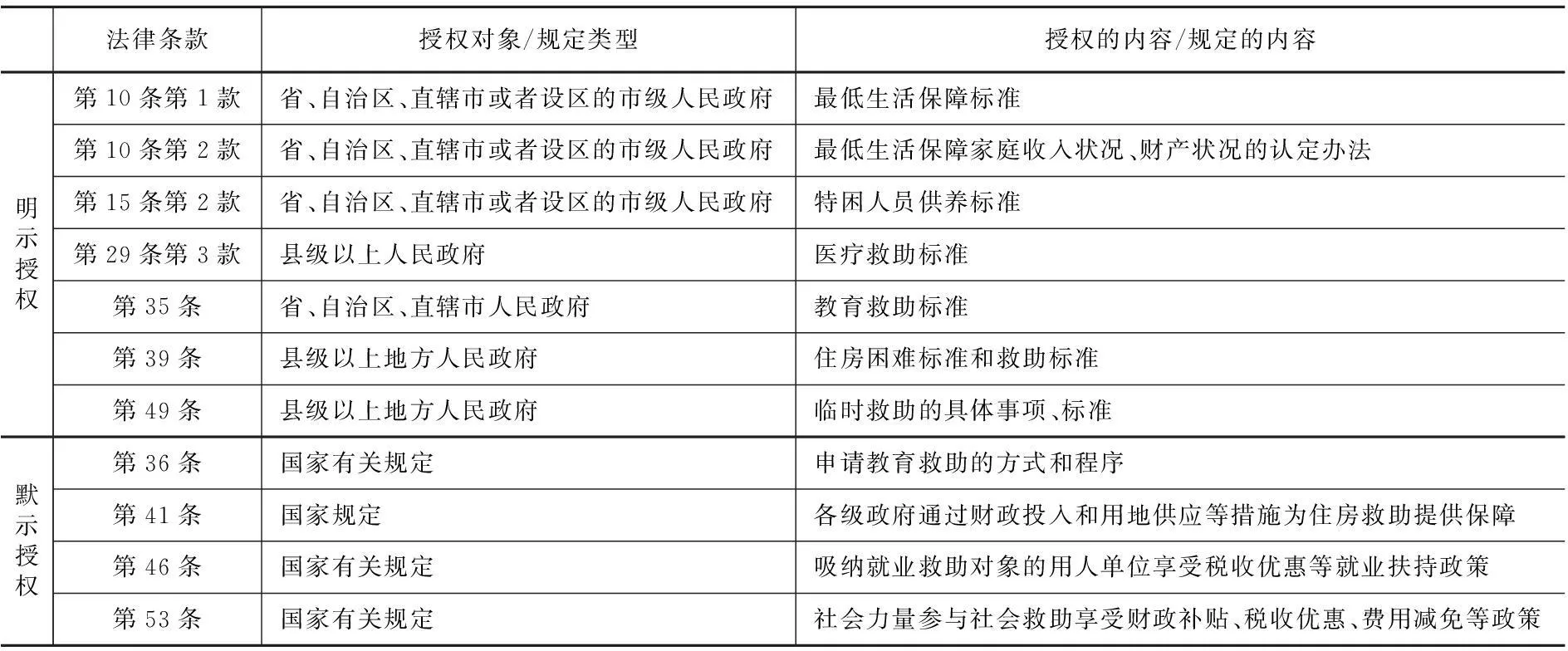

表1 《社会救助暂行办法》中的授权条款一览表

资料来源:根据《社会救助暂行办法》整理制作。

如表1所示,《暂行办法》共有13章70条,授权性条款多达11条,占法规条文总数量的15.7%。在这11个授权条款中,有7个属于明示授权条款,其中授权对象为省、自治区、直辖市或者设区的市级人民政府的条款有4个,授权对象为县级以上地方人民政府的条款有3个;有4个属于默示授权条款,其中默示授权“按照国家规定”的条文有1个,默示授权“按照国家有关规定”的条文有3个。这些所谓的“国家规定”“国家有关规定”实际上并非国家法律规定,而是一些地方性法规和部门规章的规定。另外,《暂行办法》的11个授权条款中,明示授权条款的内容为最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、教育救助、住房救助和临时救助的救助标准,默示授权条款的内容是对原有规定的迁就与妥协。两种授权条款的内容主要涉及社会救助的救助标准和救助方式,这是社会救助制度最为核心的内容之一。对此,《暂行办法》采取授权立法的迂回策略,其结果只能是制造新的矛盾与不确定性,加大执法的难度,进而影响制度的可持续发展。

3.央地财政责任不清晰,不利于制度顺利实施

4.对违法惩罚力度不够,弱化了法律的威严性

5.忽视农民工的特殊性,损害了农民工的救助权益

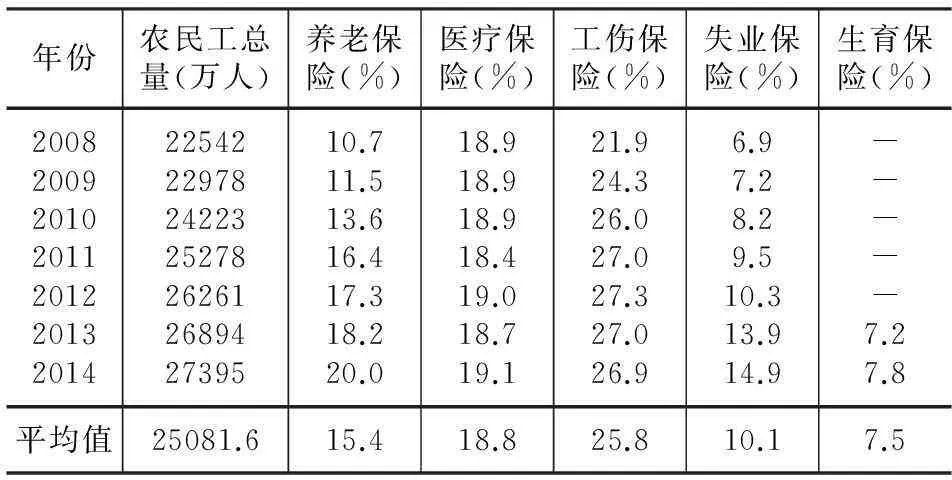

《暂行办法》作为我国社会救助领域的基础性法规,理应兼顾各个群体的社会救助权益,保障每一位公民在遭遇生存困境时都有从政府获得救助的权利。然而,《暂行办法》忽略了一些特殊群体的救助权益,尤其是农民工的救助权益。农民工作为改革开放以后诞生的一个重要社会阶层,是我国产业工人的主体,规模非常庞大。据统计,2014年我国共有2.7亿农民工(见表2),是日本全国总人口的两倍。按理说这样一个庞大的群体是任何一部法律都不能也不应当忽视的。况且,目前由于种种原因,农民工社保参保率很低(见表2),工资普遍较低,还时常遭遇工伤和失业等变故,社会救助制度作为民生保障领域的最后一道防线,无论如何也不应当忽视农民工的救助权益。但是,《暂行办法》规定,最低生活保障和特困人员供养都由申请者向“户籍所在地的乡镇人民政府、街道办事处提出书面申请”,而且申请医疗救助、教育救助、住房救助和就业救助的重要前提是申请人必须是低保家庭成员或者特困供养人员,这忽视了农民工的特殊性,把农民工群体排斥在救助范围之外,损害了农民工的救助权益。

表2 2008—2014年我国农民工总量及其参加

资料来源:《全国农民工监测调查报告》(2008—2014),《人力资源和社会保障事业发展统计公报》(2008—2014)。

四、《社会救助暂行办法》的完善路径

社会救助是反贫困领域的最后一道安全网,关系着贫困群体的衣食冷暖,它出现的任何纰漏都将影响贫困群体的基本生存状况,因而编织好社会救助安全网尤为重要。为此,对于《暂行办法》所存在的诸多缺陷,政府和社会各界应当高度重视并予以妥善解决。

1.制定《社会救助法》,提升法律的位阶

《暂行办法》的立法位阶偏低,决定了它的法律效力层次不高,也使其强制性、权威性与约束力大打折扣,进而可能影响其顺利实施,这不仅关乎贫困群体的生计,也关系到公众对我国社会保障制度的信任度。为了增强社会救助法律的强制性、权威性与约束力,避免法律在实施中可能出现的人为性、任意性与偶然性,必须提升法律的位阶,尽快由全国人大常委会制定《社会救助法》,以法律来规范和统筹各项社会救助制度,保障社会救助制度的健康发展。按照西方国家的经验,社会保障领域的立法顺序应当是先制定《社会救助法》,然后制定《社会保险法》,最后制定《社会福利法》。然而,我国社会保障立法反其道而行之,先于2010年颁布《社会保险法》,到2014年颁布降格后的《社会救助暂行办法》。这也是我国社会救助领域问题丛生的一个重要原因。因此,无论是从提升立法位阶的角度还是国际经验的角度,我国都应当尽快制定《社会救助法》,为社会救助制度的长远发展提供法律保障。

2.出台法规实施细则,增强法律的规范性

《暂行办法》中各种授权条款偏多,不仅会增加执法的难度与成本,而且会弱化法律的效力与可行性,还有可能带来新的矛盾与问题。为了保障社会救助制度的健康发展,建议国务院有关部门尽快出台具体的实施细则和相关的配套措施,针对最低生活保障标准、最低生活保障家庭收入状况和财产状况的认定办法、特困人员供养标准、医疗救助标准、教育救助标准、申请教育救助程序、住房困难标准和救助标准、各级人民政府为实施住房救助提供的财政投入额度和用地供应比例、吸纳就业救助对象的用人单位所能享受的社保补贴和财税优惠的比例、临时救助的具体事项和标准、社会力量参与社会救助所能享受的财税优惠和费用减免标准等问题,作出统一且合理的详细规定,让各地政府在处理这些问题时“有法可依、有章可循、有据可查”,从而保证《暂行办法》的顺利实施和严格执行。

3.明确央地财政责任,保障制度的顺利实施

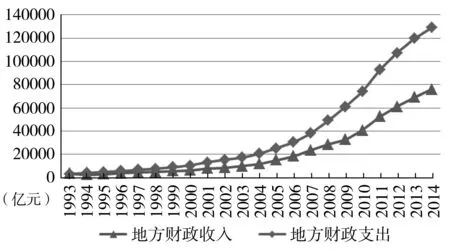

图2 1993—2014地方财政收入与支出情况比较

4.加大对违法的惩罚力度,捍卫法律的威严性

在当前我国政府人员和社会公众的法律意识较为淡薄、依法治国理念尚未深入人心的情况下,倘若对违法犯罪者的惩罚力度偏小,法律就得不到有效实行,同时守法者的权益也会受到严重损害。因此,应当适度加大对于违法者的惩罚力度,捍卫法律的威严。例如对于救助机构及人员挤占、私分和挪用救助资金的行为,不仅要追缴其违法所得,而且应以《中华人民共和国刑法》第384条规定的“挪用公款罪”对直接责任人进行惩处;对于公众骗取救助资金的行为,不仅要停止救助、追缴其违法所得以及处以一定额度的罚款,而且应以《中华人民共和国刑法》第266条规定的“诈骗罪”对其进行惩罚,增强法律的威慑力与约束力,从而保证《暂行办法》得到严格遵守和顺利实施。

5.重视农民工的特殊性,维护农民工救助权益

五、结语

民之疾苦,国之要事。当前,我国正处于改革的深水区、社会矛盾的凸显期和发展的关键期,发展不平衡问题异常突出,社会救助制度作为现代社会保障体系的最后一道屏障,关乎数以千万计城乡贫困人口的基本生存,必须充分发挥好“兜底线、救急难、保民生”的功能。为此,对于《社会救助暂行办法》,作为新中国成立65周年以来第一部全面统筹和规范各项社会救助制度的行政法规,我们既要肯定它所取得的突破与创新,更应当看到它所存在的不足与缺陷,尽快采取措施对其进行完善,从而为建立公平、可持续的社会救助制度提供强有力的法律保障。

注释

责任编辑:海玉

The Limitation of Implementing Interim Measures For Social Assistance and Its Perfection

XieYongcaiWangMaofu

Abstract:The Interim Measures for Social Assistance is the first administrative regulations to co-ordinate and regulate the social assistance system since the founding of the PRC. Its achievements are mainly reflected in the construction of a complete social assistance system, break the urban and rural segmentation of social assistance system and adhere to the people-oriented idea. And it also has many disadvantages, such as the legislative status is not high, the terms of the license are too many, central and local fiscal responsibility is not clear, the punishment of illegal efforts is not strong enough and the particularity of the migrant workers is disregarded etc. In order to overcome these difficulties and improve the social relief system, the government should take a series of measures to protect the basic life of poverty groups, improve the legal status, introduce detailed rules for the implementation of regulation, clear central and local financial responsibility, increase the intensity of punishment for illegal and pay attention to the particularity of the migrant workers, and so on.

Key words:Interim Measures For Social Assistance; the system of social assistance; legislation; anti poverty

中图分类号:C913.7

文献标识码:A

文章编号:1003-0751(2016)03-0067-06

作者简介:谢勇才,男,中国人民大学劳动人事学院博士生(北京100872)。

*基金项目:教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“中国社会保障制度整合与体系完善研究”(13JZD019);中国人民大学2015年度拔尖创新人才培育资助计划成果。

收稿日期:2015-12-22

【社会现象与社会问题研究】

王茂福,男,华中科技大学社会学系教授,博士生导师(武汉430074)。