雍乾时期闽粤地区的“正音运动”与“大一统”

2016-04-11张昂霄

张 昂 霄

(东北师范大学 历史文化学院,吉林 长春 130024)

雍乾时期闽粤地区的“正音运动”与“大一统”

张 昂 霄

(东北师范大学 历史文化学院,吉林 长春 130024)

[摘要]雍正六年,雍正皇帝下令对福建、广东两省的士人进行官话教育。为此闽粤两省开展了旨在“校正乡音”、推广官话的正音运动。在经历了雍正朝的强力推广之后,这场运动在乾隆三十九年结束,历时46年。其兴起与结束,同中央政府的政令和态度密切相关。结合当时的政治背景来看,这场运动不仅仅是一场官话教育运动,更是雍乾时期“华夷观”与“大一统”思想在东南沿海的具体实践。

[关键词]正音;官话;华夷观;大义觉迷录

雍正六年(1728),雍正皇帝下旨在福建、广东两省开展旨在“校正乡音”,推广官话的“正音运动”。这一运动自雍正六年中央下令正式开展,到乾隆三十九年(1774),闽粤两省取消岁、科两考中的官话考核为止,一共开展了46年。有研究者也将这场运动称为“官话运动”,并从教育史的角度出发,认为这是一场“由官府发起的普通话教学”运动[1]79。但结合当时的政治背景来看,正音运动在推广官话的表象下,实际是清前期中央政府“华夷观”和“大一统”理论在地方基层社会的实践。这场运动的兴起与衰微,也同雍正、乾隆两朝相关政治思想的变化有极大关系。

一、正音运动的兴起与发展

福建、广东两省,地处东南,由于历史、地理等多方面因素,当地存在着闽方言、客方言、赣方言、吴方言、潮汕方言等多种方言。这些方言不仅和当时通行的明清官话有极大区别,相互之间也有着较大的差异,甚至有“十里不同音”的说法。雍正六年,雍正皇帝在接见籍贯为福建、广东两地的官员时,发现这些官员乡音极重,语言“不可通晓”。对此,雍正皇帝认为,这些官员一旦前往非闽粤地区任职,乡音会使他们不能“宣读训喻,审断词讼”、“使小民共知而共解”,甚至还可能因为与地方百姓语言不通,而使“胥吏从中代为传述”,进而“添饰假借,百弊丛生,而事理之贻误者多矣”。这些情况都将会对地方治理产生极大的危害。因此雍正皇帝颁布上谕,命广东、福建两省的督抚对当地的方言加以训导,校正乡音,并命其将这一诏谕“转饬所属各府、州、县有司及教官,遍为传示,多方教导,务期语言明白使人通晓,不得仍前习为乡音”[2]卷72,雍正六年八月甲申。

不久,经过部议,中央下达了正式的诏谕:

雍正六年议准:伏读上谕,广东、福建人多不谙官话,著地方官训导,仰见圣天子睿虑周详,无微弗照,欲令远僻海疆,共臻一道同风之盛。查五方乡语不同,而字音则四海如一,只因用乡语读书,以致字音读惯后,虽学习官话,亦觉舌音难转。应令该督抚、学政,于凡乡音读书之处,谕令有力之家,先于邻近延请官话读书之师,教其子弟,转相授受。以八年为限,八年之外,如生员、贡监不能官话者,暂停其乡试,学政不准取送科举,举人不能官话者,暂停其会试,布政使不准起文送部;童生不能官话者,府州县不准取送学政考试,倏学习通晓官话之时,再准其应试,通行凡有乡音之省,一体遵行[3]245。

虽然这道谕令规定“凡有乡音之省”,均要开展官话教育,但真正施行这一政策的,主要还是广东、福建两省。由于两省的社会情况不同,正音运动的具体展开方式也有很多不同之处。

在广东,正音运动主要以在常规的教育体系中,用官话讲授四书五经为主,并没有单独建立官话教育机构。(道光)《广东通志》中曾记:“各城乡社学,即古小学之制,历代所建,其意甚重。国朝雍正七年,奉文设立,以训官音,每社动支存留库项十二两,以给廪膳。旧志载:南海百有十二,番禺四十七,他州府县,名目尤繁。”[4]163以往,多有学者据此认为,这一时期广东为了推广正音运动兴建了大量的“正音社学”。但详查各州县地方志,并没有见到雍正七年,广东各地大举兴建社学的记载,如《广东通志》中所提到的番禺一地的四十七所社学,全部是明嘉靖年间魏校所建,兴建于雍正朝的,仅有知县购置民房,设立的番禺义学[5]卷16,建置略三·祠堂社学。所以雍正七年(1729)诏命下达后,广东省应是利用原有的社学体系,进行官话教育,并用地方存留银提供廪膳。除了通过社学来教授官话外,各地方还选聘通晓官话的士人为官学、书院的讲师,直接用官话教授四书五经。如英德府的甘棠书院就“延通谙正音,语言清楚者掌教”[6]卷5,建置略上·学校,类似的还有澄海县,雍正十三年(1735),当地设官学五处,直接“选生员晓正音者为师”[7]卷15,学校。

而福建省的正音运动,主要是以建立“正音书院”的形式展开的。雍正七年(1729),福建省先是在省城四门各设立正音书馆,教导官音[3]246,继而在下辖各州县大举兴建正音书院,根据(乾隆)《福建通志》中的材料统计,包括省城的正音书馆在内,是年,福建当地先后建立正音书院111所,雍正十二年(1734),屏南县又增设一所,共计112所。但这些正音书院并没有获得官方的经费支持,其经费的来源十分复杂:一是利用原有的办学条件维持正音书院的运转。如福建延平府在雍正七年所设立的6所正音书院,其中4所是利用当地旧有的义学改建,并将这些义学原有的学田和资金用于正音书院的开销。延平府下辖的永安县,原义学拥有的东门、北门等多处学田,也全部归入正音书院。浦城县则是由知县张秉伦将朱文正公祠的近百亩祠田拨给正音书院,以作经费[8]卷13,坛庙祭祀。二是由地方官绅捐资,如兴化府的正音书院,就是由知府沈起元“出谷若干石,捐俸若干两,盍郡绅士协力捐输”而成[9]1414。由于经费来源不稳定,各地的正音书院“旋举旋废,效不及于久远”[10]卷12,学校。

造成这种差别的主要原因在于福建、广东两省原有的文教事业发展情况不同,广东省的地方文教体系,在明清鼎革之际并没有遭到太大的破坏,历代建立的社学多有所保留,雍正时期各地有社学600余所[4],具备利用社学开展官话教育的基础。而清初福建地方的社学体系并不发达,明代兴建的社学多已荒废,或挪作他用。雍正二年(1724),福建各地方才兴建了社学200余所,初步恢复了地方社学体系。而台湾府,直到雍正十一年(1733),才开始兴建社学[11]卷18,学校。新建的正音书院,一方面是满足正音运动展开的需要,另一方面对当地的文教事业也是极大的补充。

虽然两省各自采用不同的方式,在地方士人中校正乡音,推广官话,但效果都不太理想,这也导致原定8年的考核期,一再被拖延,终至不了了之。雍正十二年(1734),由于福建的正音运动收效甚微,中央再次下发谕旨,将8年期限宽限至12年,并“设额外正音教职,于浙江、江西举、贡内,捡选送补”[3]245。在这一命令下,江西、浙江两省在贡生中选取通晓官音、年富力强的十二人,派往福建任正音教职[12]卷39,乾隆二年三月丁巳,进一步强化福建省的正音教育。正音运动在广东的开展情况也并不顺利,乾隆元年(1736),原定8年的期限已到,但“偏方士子溺于士俗,转瞬限满,而问以官话,多属茫然”[3]245。为此,广东地方官员一方面上奏,请求中央按照福建的做法,将原有期限延长3年,另一方面严禁在广东继续“延乡音教书之师”,加大官话教育的力度。

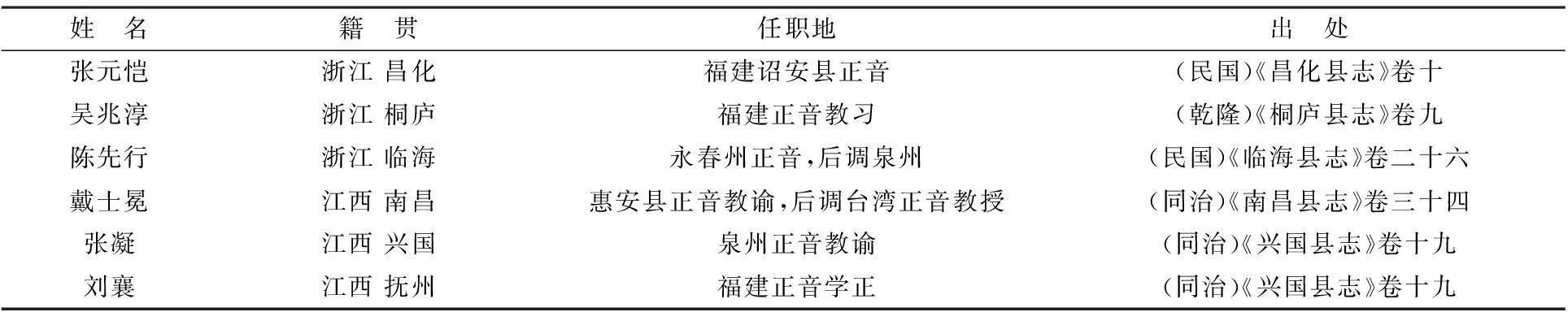

表1 部分正音教职名单

二、正音运动的兴起与雍正朝“华夷观”

在正音运动开展的同一时期,发生了清代历史上著名的“曾静案”。雍正六年(1728)九月,湖南儒生曾静派学生张熙前往陕西,投递逆书,意图煽动当时的川陕总督岳钟琪谋反,被岳钟琪本人告发。雍正皇帝极为重视此案,不仅亲自参与审讯,还将关于此案的谕旨和相关审讯材料编成《大义觉迷录》一书,“颁布天下各州府县远乡僻壤。俾读书士子及乡曲小民共知之”[13]卷25。在这部书中,雍正皇帝对传统的“华夷之辨”问题,作了新的诠释,将以往的文化概念上的“华夷”差别,转变为地域概念。“在大一统的范畴之内,‘华’和‘夷’只是不同地理方位的指代,并非野蛮与文明的文化区分。”[14]250出身夷狄之人,只要能完成大一统的业绩,顺应天道,行德政,一样可以成为“中国之主”。这种“华夷观”,一方面在发起正音运动的谕旨中已经有所体现,另一方面也成为雍正七年(1729)以后,官方大力推行“正音运动”的一种内在动力。

“曾静案”所引发的对“华夷之辨”讨论,直接影响了中央政府开展正音运动的目的。雍正六年八月,即曾静案发生前一个月,雍正皇帝发布上谕,其中对在福建、广东两省进行官话教育的原因,是这样阐述的:

官员有莅民之责,其言语必使人人共晓,然后可以通达民情而办理无误,是以古者六书之制,必使谐声、会意,娴习语音,所以成尊道之风,著同文之治也。朕每引见大小臣工,凡陈奏履历之时,惟有福建、广东两省之人,仍系乡音不可通晓,夫伊等以见登仕籍之人,经赴部演礼之后,其敷奏对扬尚有不可通晓之语,则赴任他省,又安能于宣读训谕,审断词讼,皆历历清楚,使小民共知而共解乎?官民上下语言不通,必致吏胥从中代为传述,于是添饰假借,百弊丛生,而事理之贻误者多矣,且此两省之人,其语言既不可通晓,不但伊等历任他省不能深悉下民之情,即伊等身为编氓,亦必不能明白官长之意,是上下之情扞格不通,其为不便实甚。[2]卷72,雍正六年八月甲申

在这条上谕中,雍正皇帝在福建、广东两省推广官话教育的初衷,主要是从现实状况出发,想以此来解决广东、福建两省官员的施政能力问题。但在不久后正式下发的谕旨中,却被解读成:“仰见皇上睿虑周详,无微弗照。欲令远僻海疆,共臻一道同风之盛。”[3]245福建、广东两省被解读成“远僻海疆”,这无疑是最初的上谕中并没有提到的内容,而原本推广官话主要是出于吏治的考量,在这里也上升为了“共臻一道同风之盛”的大一统需求。这些改动,同被收录进《大义觉迷录》中的,雍正七年九月的谕旨是一脉相承的。在这道谕旨中,雍正皇帝认为:“本朝之为满洲,犹中国之有籍贯。”[13]5而在原本的华夏观念中,也包含着东夷西狄,南蛮北戎的成分,舜与周文王分别出身东夷、西夷,孔子也曾游说当时被视作蛮夷的楚昭王,西戎霸主秦穆公的誓词也被收入象征华夏正统的《尚书·周书》中,所以华夏与夷狄并不代表文明的高下优劣,只是不同的地理名词。清初,福建、广东两省一直都是反清活动比较多发的地区,清廷曾多次在这一地区进行“迁海”活动,希望能够以此打击反清势力。在曾静案发生之初,张熙也曾称其师父和大量的同党隐匿在广东沿海,为此雍正皇帝还特别命令广东督抚加以查办[14]567。但在新的“华夷”观念下,同出身“满洲”一样,闽粤地区也只是“远僻海疆”,“海隅日出之乡”,二者的身份是平等的,并无高下优劣之分,并且将在一个“大一统”的环境中,被纳入“一道同风”的昌盛之世,达到“天下一统,华夷一家”的局面。利用出身地域来质疑、攻击清的统治合法性,无疑是荒谬的。正是在这一理论下,正音运动从改善吏治的目的上升为君主对“远僻海疆”的照弗恩恤。

此外,雍正皇帝“华夷观”的另一重要内容在于:夷狄之人,只要能完成“大一统”,兴修政教,使万民安居乐业,也可以承继天命,为中华之君。大清“定鼎以来,扫除群寇,寰宇乂安,政教兴修,文明日盛,万民乐业,中外恬熙”[13]6,无论文治武功,满洲之君都足以成为中国之主。正音运动正是雍正皇帝继承华夏道统,兴修政教的证明。正音教育,并不仅仅是推广官话教育,而是有着更深层次的文化意义。这一运动以闽粤仕宦读书之人为主要对象,以用官话讲授儒家典籍为主要手段,一方面固然是出于现实吏治的考虑,另一方面也同“正音”在儒家文化中的重要意义紧密相连。《论语·述而第七》中说:“子所雅言,《诗》、《书》、执礼,皆雅言也。”钱穆先生认为,孔子重视雅言“一则重视古代之文化传统,一则抱天下一家之理想”[16]133。雅言,即后世的官话,自此成为儒家文化中“大一统”和华夏正统的象征。此后历代都有私人编纂韵书,用来规范语音,校正乡音。宋大中祥符元年(1008),陈彭年、邱雍等人奉旨编撰的《大宋重修广韵》一书,是我国第一部官方修订的韵书。明洪武八年(1375),朱元璋下令重修韵书,编成《洪武正韵》,在序言中,宋濂引用司马光的话,申明规范语音的重要意义:“备万物之体用者莫过于字,包众字之形声者莫过于韵,所谓三才之道、性命道德之奥、礼乐刑政之原,皆有系于此,诚不可不慎也。”而下令修订韵书的朱元璋也成为完成文化大一统,继承上古圣君的华夏正统。“当今圣人在上,车同轨而书同文,凡礼乐文物咸遵往圣,赫然上继唐虞之治,至于韵书亦入宸虑,下诏词臣随音刊正,以洗千古之陋习,猗欤盛哉。”[17]卷22,425校正方言,规范通用语的行为,已经超越了其语言学的意义,成为君主贯通天、地、人三道,维系华夏礼乐典刑的重要手段,更是君主继承华夏道统,完成文治的一大表现。因此,正音运动的兴起,与其在文化上能够彰显“同文之治”、“一道同风之盛”的作用,是紧密相连的。

在雍正年间的《兴化府正音书院记》中,作者吴廷华写道,福建乡音难懂,全是因为“族号芊蛮”、“音志西瓯”(西瓯即秦汉时期活动于岭南桂江、浔江流域地区的古代民族),雍正皇帝开展正音运动的意义被理解为“承列祖之遗烈,握万年之宏图,丕冒二仪,混一四海,八纮之远咸号同文,九译之中率先奉化”[9]1414。可见正音运动,在地方士人眼中也同“大一统”紧密联系在一起,其文化意义得到了彰显。乾隆四十七年(1782),在官方已经停止正音运动的情况下,福建邵武府的知县和当地乡绅,仍出资重建了正音书院。雍正朝的正音运动及其所蕴含的文化意义,在一定程度上得到了福建基层社会的认同。

正音运动的开展,一方面体现了雍正皇帝的“华夷观”,是这种观念的现实实践,另一方面也为这种“华夷观”提供了文化大一统方面的依据,其在政治和文化方面的意义要远大于其语言教育方面的意义。

三、乾隆朝正音运动的失败

乾隆皇帝即位后,对正音运动的态度,经历了一个变化过程。在乾隆元年(1736)对广东地区的诏书中,中央仍在延续雍正时期的政策,对正音运动实行强力推广的态度。但此后乾隆皇帝的态度逐渐发生转变,正音运动也因此走向销声匿迹。乾隆二年(1737)三月,福建布政使王士任上奏,雍正十二年(1734)增设的12名正音教职,“俱系外来之人,虽谙官音,不晓土语。师弟问答,彼此扞格,实于正音无益”,建议裁撤正音教职[12]乾隆二年三月丁巳。对此,中央决定,撤回正音教师,并将推广官话列入地方官政绩的考查范围,“其能有厘正一州一邑者,该督抚遇有保荐之时,一并叙入政绩;其漫不经心者,记过示惩”。同时取消原来的年限规定,“但不必勒定年限,以俟从容之化”[3]245。裁撤正音教职和废除考核年限的规定,标示着正音运动的政策开始出现松动,自此,中央政府对正音运动的重视程度和展开力度逐渐下降。乾隆十年(1745),中央又听取福建地方官员的建议,以“教习多年,乡音仍旧,更觉有名无实”的理由,裁汰了福建省城的四所“正音书馆”[3]245。正音运动自此成了政府的一纸空文,在地方的推行也一蹶不振。但中央政府并没有完全终止正音运动。乾隆十四年(1749),福建按察使陶士僙上奏,请求在郡县生员、童生的岁试中将“通晓官话者拔为前茅”。对此,乾隆皇帝只命地方督抚“酌量办理”[12]卷337,乾隆十四年三月丙子。乾隆三十九年(1774)正音运动才正式结束。是年,福建学政汪新上书,请求重振正音运动,并将官话正式列为“岁科两考”的考察内容,乾隆皇帝认为:

五方乡语不同,在有志向上者,学习官音无待有司之督责;若乡曲愚民,狃于所习,虽从前屡经设法,而一傅众咻,仍属有名无实。且士子岁科两试,正以等第之高下,定其学业之优劣,如文艺优长,断无音韵聱牙之理。若不论文艺,而以官音只能否分别等第,既无以示考校之公。在学臣关防扄试,乃于未考之前传集该生等,逐一审判官音,于整体亦未允协[3]238。

这条诏谕标志此前大力推行的正音运动“有名无实”,收效甚微;而所谓“如文艺优长,断无音韵聱牙之理”,也否定了雍正六年(1728)上谕中,开展“正音运动”的现实依据。谕令下达地方后,广东省立即于次年裁撤用于开展正音运动的社学廪膳,而福建省的正音书院,虽然是由民间提供经费、学田,受政府影响较小,但也逐渐荒废,移作他用。

此后,虽然闽粤官员的口音问题依然存在,但已经不是乾隆皇帝所关心的重点。乾隆四十一年(1776),福建海坛镇总兵陈汝捷进京朝见,在觐见过程中,乾隆皇帝发现陈汝捷“神色甚衰”,精神不济,怀疑其能否胜任总兵之职,责令地方查明。对此福建地方官员回禀称:陈汝捷“系福建归化人,官话费力,应对每形艰涩”[12]卷1021,乾隆四十一年十一月丁酉。对此,乾隆皇帝采取了不同于雍正皇帝的做法,他接受了这种解释,并没有对陈汝捷的官话问题予以深究。

乾隆朝正音运动的失败,同中央政府的政策转变密不可分,受到深层的政治因素影响。事实上,乾隆皇帝并不反对在闽粤地区推广官话。在乾隆三十九年(1774),宣告正音运动结束的诏书中,也仍在要求“该省义学、乡学,务请官音读书之师”[2]245。但在推广的力度上,乾隆皇帝并不像雍正皇帝那样急切。这种转变同正音运动的现实推广遭受阻碍,推行数十年来,收效甚微有关。乾隆三十七年一月,乾隆皇帝曾命福建巡抚钟音核实福建正音运动的开展情况,对此,钟音覆奏称:“福建并无官音义学,徒增靡费”[18]卷24,57。可见正音社学运动在福建地区的开展情况并不理想。由此可以推断,乾隆皇帝对于正音运动的实践成果,产生了怀疑。而钟音的奏折,也说明了,一定程度上,“官音义学”或“正音社学”在福建地区的推广,并没有达到中央政府的预期效果。正音运动的继续展开,除了“徒增靡费”,浪费地方财力外,已经没有更多的实际收益。正音运动的现实推行效果不良,是促使乾隆三十九年,中央政府停止正音运动的原因之一。同时,雍正朝开展正音运动的本意,旨在加强福建、广东两省同中央政府的联系,维护大一统局面。到乾隆时期,随着国家政治、文化、经济的进一步发展,闽粤地区局势已经逐渐安定,大一统局面已经形成,“正音运动”的政治意义被削弱,也失去了继续推行下去的必要性。

此外,正音运动的失败,也受到了当时华夷观转变的影响。雍正时期“华夷观”的一个重点是,清王朝要通过“文治”方面的成就来证明自己能够成为“中华之君”。“正音运动”的开展也同这一思路有着莫大的联系。“在中国传统‘文治’语境中,政与学,道与文、治与化互为一体,相辅相成,从而形成道、学、化相互勾连的逻辑理路。建立起中国传统‘文治’政治以学术立国、以道义立国、以文明立国的主题架构。”[19]28因而,雍正时期,中央政府要继承华夏道统,用兴文教的举措,来证明自己“华夏之君”的身份。正音运动,正是这一思路的产物之一。乾隆时期,清王朝进入了极盛期,无论文化、军事、经济都取得了巨大的成就,这使得乾隆皇帝在“华夷之辩”问题上能够采取更为自信的态度。首先,不同于雍正皇帝一再强调自己“中国之主”的身份,在雍正皇帝“华夷观”的基础上,乾隆皇帝更多地表达自己天下共主的身份。既然“华”与“夷”只是不同地域的表述,并无高下之分,那么自然不必模糊不同民族、不同地域之间的差异。从《明史》的编纂完成、六次南巡,编修《四库全书》到乾隆本人对汉文化的喜爱与推崇,都可以看作是乾隆对自己“中国之主”身份的表达,而推行“国语骑射”政策和对各藩部的安置抚慰,也体现了乾隆皇帝对自己各民族“大汗”身份的重视。其次,在如何做好中国之君的问题上,乾隆皇帝也有自己的见解。在《御制十全记》中,乾隆认为:“乃知守中国者,不可徒言偃武修文以自示弱也。彼偃武修文之不已,必致充其故有而不能守,是亦不可不知耳。知进知退,《易》有名言。”[12]卷1414,乾隆五十七年十月丁卯文武并重,才是“守中国”的良方。在乾隆皇帝看来,他的“十全武功”,是继承了《易经》“知进退而不失其正”的思想,同兴修文教一样,可以成为其继承华夏道统,成为“圣君”的证明。因此,乾隆皇帝不需要通过“正音”来证明自己的文治成就与“中国之君”身份的合法性。正音运动在文化方面的重要性因此而逐渐下降,官方对其推行的力度逐渐降低,也就在情理之中了。

正音运动历时46年,在经历了雍正朝的大力推广后,在乾隆朝走向式微,其对福建、广东当地的官话推广,并没有起到太大的作用,乾隆三十九年(1774)的朱批中也承认了这一运动的“有名无实”。但无论是广东为社学提供资金开展正音运动,还是福建广设正音书院的行为,无疑对当地的地方文教事业,尤其是蒙学事业,起到了补充和促进作用。但这场运动的现实意义并不仅局限于此,其在雍正朝的发生发展和在乾隆朝的不了了之,都受到中央政府的政令与态度的直接影响。因此,这场运动有着更加深刻的政治意义。

[参 考 文 献]

[1] 邓洪波.正音书院与清代的官话运动[J].华东师范大学学报:教育科学版,1994(3).

[2] 清世宗实录[M] .北京:中华书局,1985.

[3] 素尔讷等纂修.钦定学政全书校注[M].武汉:武汉大学出版社,2009.

[4] 道光.广东通志[M].广州:凤凰出版社,2010.

[5] 同治.番禺县志[M].台北:成文出版社,1967.

[6] 道光.英德县志[M].广州:岭南美术出版社,2009.

[7] 嘉庆.澄海县志[M].台北:成文出版社,1967.

[8] 光绪.浦城县志[M].上海:上海书店出版社,2000.

[9] 陈谷佳,邓洪波.中国书院史资料(中册)[M].杭州:浙江教育出版社,1998.

[10] 光绪.重纂邵武府志[M].上海:上海书店出版社,2000.

[11] 乾隆.福建通志[M].上海:上海书店出版社,2000.

[12] 清高宗实录[M].北京:中华书局,1985.

[13] 大义觉迷录[M].北京:台海出版社,1966.

[14] 刘晓东.“华夷一家”与新“大一统”[J].学习与探索,2011(3).

[15] 中国第一历史档案馆编.雍正朝汉文朱批奏折汇编:第13册[M].南京:江苏古籍出版社,1991.

[16] 钱穆.论语新解[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2002.

[17] 宋濂著.洪武正韵序[A].王云五纂.宋文宪公全集:第3册[M].北京:商务印书馆,1937.

[18] 国立故宫博物院图书文献处文献股主编.乾隆朝军机处随手登记档[M].台北:国立故宫博物院,1985.

[19] 雷大川.中国传统“文治”精神及其现代启示[J].东北师大学报:哲学社会科学版,2014(2).

[责任编辑:赵红]

战后日本70年暨东北师范大学日本研究所成立50周年国际学术研讨会在我校举行

2015年12月5日,由我校主办,日本研究所承办的“战后日本70年暨东北师范大学日本研究所成立50周年国际学术研讨会”召开。大会由日本研究所所长陈秀武主持。

来自全国高校和社科院的80余名专家、学者参加了会议。东北师范大学副校长韩东育,中华日本学会会长、中国社会科学院日本研究所所长李薇教授致开幕词。会议设政治经济和历史文学两个专题分会场。与会代表就相关问题进行了发言和讨论,交流了研究方法和研究动态。此次会议在深入反思战争的同时,围绕战后70年来日本政治、经济、社会、文化的发展与变迁,探讨了战后日本国家走向的历史连续性,总结了战后日本国家治理的经验与教训。东北师范大学副校长韩东育,日本山口大学副校长纐缬厚,中华日本学会副会长、南开大学世界近现代史研究中心主任杨栋梁,分别做了题为《德川博物馆藏品所见之“东亚礼争”》、《中日外交正常化后两国间历史问题的现状与课题》和《近代以来日本的文明观变迁》的主旨发言。

通过本次国际学术研讨会,东北师范大学日本研究所的学术团队明确了研究目标与发展方向,为探究中日关系找到了新的路径。(钟放)

Interpretation of “Mandarin Movement” in Fujian and Guangdong from the Perspective of the “Huayi” Concept in Yongzheng and Qianlong Eras

ZHANG Ang-xiao

(School of History and Culture,Northeast Normal University,Changchun 130024,China)

Abstract:In the 6th year of the Yongzheng era,the Yongzheng Emperor carried out a campaign aimed for promoting Mandarin in Fujian and Guangdong.Therefore,the campaign,so-called “Mandarin Movement”,was carried out in the two provinces.After the strong promotion within Yongzheng’s reign,this campaign ended in the 39th year of the Qianlong era;it lasts for 46 years.There existed a strong connection between the rise and the decline of the campaign and the policy and attitudes of the central government.Considering the political background,this campaign is not only the one aimed for promoting Mandarin but also a practice of “Huayi” and “Dayitong” concepts in the southeast coastal region in China.

Key words:Huayi concepts;Mandarin Movement;Dayijuemilu

[中图分类号]K248

[文献标志码]A

[文章编号]1001-6201(2016)01-0093-06

[作者简介]张昂霄(1986-),女,河北唐山人,东北师范大学历史文化学院博士研究生。

[基金项目]国家社科基金重大项目(15ZDB063);国家社科基金一般项目(10BSS009)。

[收稿日期]2015-08-20

[DOI]10.16164/j.cnki.22-1062/c.2016.01.019