《黄帝内经》九宫八风理论的藏象内涵*

2016-03-27吴新明马晓彤

吴新明,马晓彤

(1.广东省中医药科学院、广东省中医院,广州 510120; 2.中国中医科学院中医基础理论研究所,北京 100007)

《黄帝内经》九宫八风理论的藏象内涵*

吴新明1,马晓彤2△

(1.广东省中医药科学院、广东省中医院,广州 510120; 2.中国中医科学院中医基础理论研究所,北京 100007)

《灵枢·九宫八风》具有特殊的藏象学内涵。九宫起源于洛书,八风起源于四风和八卦。九宫八风是先秦式占的理论形态。九宫八风理论把时间、空间、人体、气象要素紧密结合在一起,具有一定的藏象学意义。该理论结构糅合了八卦、六气和五行学说,脏腑内部关系注重对称、互藏和相冲,引申推论若干,可见后世中医若干重要理论,总之九宫八风理论具有一定的实际应用价值,应于深入研究。

九宫八风;洛书;藏象;对称;互冲;互补

1 九宫八风的理论根源

《灵枢·九宫八风》具有特别的理论价值。通过初步分析不难发现,九宫的思想来源于象数易学里的洛书,其数三横三纵,和为十五,为数学史上最古老的三阶幻方。与之关系密切的汉代古籍《淮南子·天文训》所记载有“九天”之说,实际上是把星图的象数分区,与“九宫”之说有密切关系[1]。出土文物西汉汝阴候墓所见太一九宫式盘是其较早的实物证据[2]。该篇提到的太一游宫,和早期中国的刑德游宫乃至太乙式占有一定的联系[3]。至于“八风”之说,具有更早的来源,殷商的“四风”、周礼的“十二风”等风角术都有可能和这里的八风有某种思想史上的关联[4]。简言之,九宫八风理论具有深远的思想根源,是早期中国数学成就与象数宇宙观的体现,与当时风角、式占等活动具有密切的内在联系。

2 九宫八风的主要理论内容

《灵枢·九宫八风》云:“太一常以冬至之日,居叶蛰之宫四十六日,明日居天留四十六日,明日居仓门四十六日,明日居阴洛四十五日,明日居天宫四十六日,明日居玄委四十六日,明日居仓果四十六日,明日居新洛四十五日,明日复居叶蛰之宫,日冬至矣……日从一处,至九日,复返于一,常如是无已,终而复始。[5]”

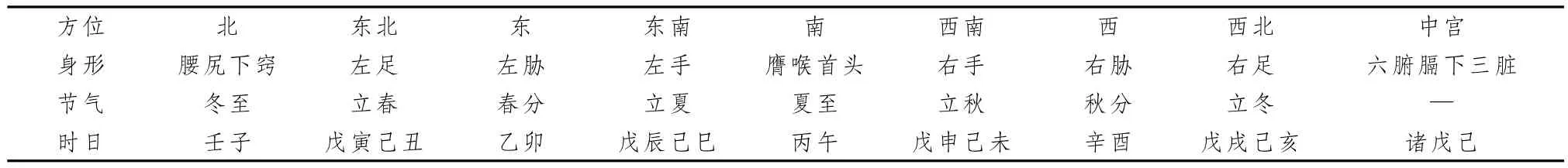

表1显示,“是故太一入徙立于中宫,乃朝八风,以占吉凶也。风从南方来,名曰大弱风,其伤人也,内舍于心,外在于脉,气主热。风从西南方来,名曰谋风,其伤人也,内舍于脾,外在于肌,其气主为弱。风从西方来,名曰刚风,其伤人也,内舍于肺,外在于皮肤,其气主为燥。风从西北方来,名曰折风,其伤人也,内舍于小肠,外在于手太阳脉,脉绝则溢,脉闭则结不通,善暴死。风从北方来,名曰大刚风,其伤人也,内舍于肾,外在于骨与肩背之膂筋,其气主为寒也。风从东北方来,名曰凶风,其伤人也,内舍于大肠,外在于两胁腋骨下及肢节。风从东方来,名曰婴儿风,其伤人也,内舍于肝,外在于筋纽,其气主为身湿。风从东南方来,名曰弱风,其伤人也,内舍于胃,外在肌肉,其气主体重。凡此八风皆从其虚之乡来,乃能病人。[5]”

在这个理论体系中,九宫八风把外在自然界的时间、空间与人体内脏、肢节等进行了具体的象数归类,沿用洛书的内部规则,不难理解该系统各要素之间的内部关系。也就不难理解,为什么后人又在其中添加后天八卦的名称,以及后人据此论述《黄帝内经》和《周易》的关系等。

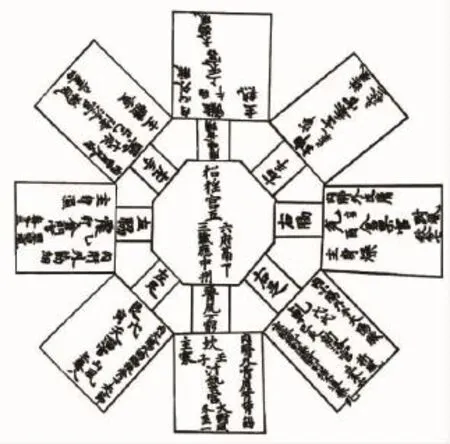

此外,根据《黄帝内经太素》的文献研究,日本仁和寺原钞古卷子本的《太素》卷二十八为“风论”,其中有关于“九宫八风”内容(见图1)。

图中的主要内容都来自《灵枢·九宫八风》,其他内容则来自《灵枢·九针论》,而八卦名称未见于《内经》原文,当为后人根据洛书与后天八卦关系而补入:

“黄帝曰:愿闻身形应九野奈何?岐伯曰:请言身形之应九野也,左足应立春,其日戊寅己丑。左胁应春分,其日乙卯。左手应立夏,其日戊辰己巳。膺喉首头应夏至,其日丙午。右手应立秋,其中戊申己未。右胁应秋分,其日辛酉。右足应立冬,其日戊戌己亥。腰尻下窍应冬至,其日壬子。六腑膈下三脏应中州,其大禁,大禁太乙所在之日及诸戊己。凡此九者,善候八正所在之处。[5]”

表1 九宫八风外内相应表

表2 《九针论》身形应九野表

图1 《黄帝内经太素》九宫八风图[6]

“九野”和“九天”都是洛书九宫在天文和地理术数中的延续,所以被早期《太素》整理者认为二者具有一致性,所以当时的绘图者参考了不同篇章的内容,综合在一起绘制成上图。

《太素》新校正一书对此中的异体字有详细考证,本文不再疏证。身形之中,中宫所对应的是“六腑、膈下三脏”。六腑有可能是指胃、大肠、小肠、胆、膀胱、三焦,膈下三脏当为肝、脾、肾。此说与“九宫八风”中宫无对应脏腑的说法不吻合,反映出当时不同的藏象思想。至于该说中的六十花甲中配合八正八节,据干支各自的五行属性可推知,但是中宫较为特殊,是所有的戊己日,传统象数以戊己为土,这其实与九宫八风理论的中宫四寄之说有较大差异。

3 该藏象学说特点与主要内容

藏象学说是中医理论的核心,从其产生途径、哲学基础和实际临床运用过程不难发现其独特的类比思维逻辑[7],或者称之为概念隐喻[8],从传统学术角度讲就是象数方法在医学中的取象实例[9]。上文中《九针论》的人体认知方式,显然是把空间结构和洛书九宫进行了一一类比,不少内容可视为“九宫八风”藏象理论的拓展,而该藏象理论的内核就是洛书的象数模型。

本文主要对“九宫八风”篇原始内容的考察发现,其所蕴含的藏象描述与《内经》其他篇章的藏象学说有所不同,具体来说有这样一些主要内容。

“九宫八风”理论其实有八脏居内,也就是心、肾、肝、肺、脾、大肠、胃和小肠。其外应的部位分别是皮肤、肌、肉、脉、筋纽、骨、两胁腋骨下及肢节、手太阳脉。八脏外应天之六气既不是《素问》运气提到的风、寒、暑、湿、燥、火,也不是源自《左传》的阴、阳、风、雨、晦、明,而是寒、热、燥、湿、轻、重。六气之中,所谓寒热燥湿为四正之气,特别是东方肝对应湿而非风是非常独特的,应该说与我们的五脏配六气之说大有不同。另外的四隅之气只有2种,分为弱和重,这种建构方法可以理解为脾胃分别有轻重、升降、雌雄和阴阳之别。

4 理论结构和若干推论

该理论是从洛书推导而来,故而其藏象系统内部关系也就继承了洛书的许多性质,现以内脏为核心内容作图如下(图2)。

图2 九宫八风-洛书藏象模式简图

洛书的结构纵、横、邪皆为十五,若从中五来看,每个轴线两端之和均为十。结合《九宫八风》原文可知,其说脏腑系统的内部关系为处于同一对称轴线上的两个脏腑,其内部关系是阴阳互补且相冲,原文不提传统的五行生克是其重要特点,这一结构关系,再引申出如下若干推论,与临床事实颇为吻合。

4.1 水火对冲和命门学说

首先让我们分析一下南北向这条水火轴线。这条线主要就是揭示心肾关系的实质,从心肾水火对立而又互补的角度出发,很容易理解“交通心肾”[10]、“水火既济”[11]等重要理论范畴,不少中医同仁已经从实践中发现,这些理论在临床中具有较高的应用价值。命门理论立说在肾中藏有真阴真阳,落实到用药不难发现,所谓“阴中求阳”、“阳中求阴”之说也可以从心肾水火对称互补的角度进行解释[12]。

4.2 金木互藏和气血学说等

其次,东西轴线上的肝肺关系也是对立互补的。中医学在临床过程中注重气机的升降互用[13],其本质就是肺金肝木轴线上的阴阳对称与互补。肝藏血,肺主气,气煦而血濡,气血学说虽然立意气血,其实仍是阴阳,其脏腑关系仍旧是阐发了金木互藏的道理[14]。此外,肝主湿而肺主燥,临证日久的中医同仁发现,“燥证似湿”而“湿证似燥”,燥湿性质相反而临床表现错综互杂,故而可以拟用“燥湿同治”或“燥但治湿”等治法[15]。

4.3 四隅枢机与脾胃学说

四隅可以划成两轴线,分别对应弱、重二气,脾与大肠相对,胃与小肠相对,两轴线之间也即是弱重之间可视为阴阳互藏和对冲的关系,后世的脾胃学说以升降论阴阳,其实可视为弱重两气相互为用,运行于金木水火之间[16]。

根据洛书内部五行划分,一六为水配肾与小肠,二七为金配脾与肺,三八为木配肝大肠,四九为火配胃与心。四正为奇数,四隅为偶数,故而四偶为土配脾胃大小肠,符合脏腑的功能描述。虽然在《九宫八风》的原文中没有明确提到五行,只是中土一分为四,寄于四隅,分别从属于四正水火金木,在八节恰为四立,正是所谓阴阳转枢之机。

脾胃学说是中医临床理论的重点,其内涵丰富,运用广泛。若从九宫八风藏象去理解则可见调整水火金木之力,于洛书的卍字形结构中显露无遗[17]。

4.4 其他脏腑相关学说

根据洛书属性推导,上述2组合之中肾与小肠的关系,因肾司二便,小肠主液,有水的象类,故而具有一定的功能联系;脾肺之间手足经络同属太阴,脾恶湿,肺娇藏共居西方属金类;肝与大肠条达通利属东方木类,而心胃之相关,则为临证多用[18],在此归为火类。

再据洛书纵横十五之说继续推导,小肠-肾-大肠为一组属水,为肾司二便之生理实质,故而利小便可以实大便,补肾气以利经溲;脾-心-胃为一组属火,可见脾胃学说在心系疾病的独特价值,也可见补火以生土;胃-肝-大肠为一组属木,临床多见疏泄失常,肝病犯胃,疏肝和胃,通利大便,如防风通圣双解之治法;脾-肺-小肠一组属燥金,可见水湿泛滥的治法,多补脾肺之气以利小肠之水液。上述诸说,虽有比附而实有所征。只是临证之时有兼顾多个脏腑之实,而无此象数理论之思,若能据理分析则可广开思路。

5 理论应用实例

九宫八风藏象之说自《内经》之后,虽埋没无闻,而其理趣必有其具体应用。中医学素以积淀丰厚著称,现略举二三以证其说。

敦煌遗珍《辅行诀》所载经方具有很多实用性,可为理解《伤寒论》另辟蹊径。其文称肝木辛、肺金酸、心火咸和肾水苦之说[19],与《内经》主张显然有异。若从“九宫八风”理论分析则可一言而终:脏腑对称而体用互藏,故而脾土主甘味不变,而四正藏味体用相反。

再有《辅行诀》论外感天行病方6种,所谓青龙白虎、朱鸟玄武、阴旦阳旦各有大小之别[19]。因青龙汤发汗,恰应于九宫八风藏象称东方湿气,而白虎汤除四大有止汗之功,可视为九宫八风藏象所谓西方燥气,阴旦主升阴气可视为九宫八风理论之弱气,而阳旦升阳可视为重气之用。至于水火寒热,则朱鸟、玄武之固有之方意,原论具载,本自相合,兹不赘言。

进而言之,补中益气汤中黄芪为君升阳,少用柴胡降阴,可视为是大小阴旦组合方,若阴旦阳旦二者均等,就是所谓柴胡桂枝汤;而越婢汤以及越婢加术汤治湿可为青龙白虎合方;至于泻心汤类方则可视为朱鸟玄武合方等。

再有,清·黄元御论“一气周流”和民国彭子益先生“圆运动”之说[20]为学界近期所推重,据其图示,除脏腑名称沿用五脏六腑之说外,该理论与九宫八风之藏象理论几乎接近于等价。

因此,在孟庆云有关九宫八风藏象研究[21]的启发下,笔者通过分析认为,九宫八风理论具有一定的藏象内涵,根据象数规律展开的若干推论,与中医学史上部分重要学说的结构非常吻合。不难发现,只是后世在运用理论的过程中变换了名词术语,如气血、升降、补土、命门等,或者进行细微的规则变化,而实际上仍在运用其九宫八风藏象理论所蕴含的对冲、互补等系统关系,深究其理论结构仍旧是洛书的象数理论。

藏象学的人体观就是脏腑系统内部组合关系的展开。前人根据洛书的象数理论已有创新性的阐发,对于传统藏象理论进行了改造[22],而今人也在深度开掘这一理论范畴,进一步阐明其藏象理论的内涵[23],若能综合古今、扬长避短,必定会更加促进理论和临床的深入发展。

[1]席泽宗.“淮南子·天文训”述略[J].科学通报,1962,13(6): 35-49.

[2]孙基然.西汉汝阴侯墓所出太一九宫式盘相关问题的研究[J].考古,2009,55(6):77-87.

[3]卢央.中国古代星占学[M].北京:中国科学技术出版社,2007:198-199.

[4]吴新明,潘桂娟.《黄帝内经》八风理论探源[J].中国中医基础医学杂志,2006,12(11):809-811.

[5]灵枢经[M].北京:人民卫生出版社,1963:126-127.

[6]杨上善撰注.《黄帝内经太素》新校正[M].钱超尘,李云,校正.北京:学苑出版社,2006:619.

[7]黄海波.中医藏象学说的特点[J].江苏中医药杂志,2008,40 (12):10-11.

[8]谷浩荣,贾春华,谢菁.基于概念隐喻理论的中医藏象学说考察[J].世界科学技术:中医药现代化,2012,14(5):2092-2095.

[9]王颖晓,李其忠.取象思维对藏象学说建构的作用[J].辽宁中医杂志,2007,34(1):33-35.

[10]徐静,孙英霞,张俊龙.心肾交通的理论研究[J].中国中医基础医学杂志,2008,14(1):27-29.

[11]杜金行,李春岩,贺琳.试论心肾相交、水火既济[J].中华中医药杂志,2007,22(2):77-81.[12]陈良彬,黄剑锋,文小敏.命门及命门学说研究进展[J].贵阳中医学院学报,2003,25(4):56-64.

[13]郝银丽,王玉芳.浅析阴阳升降理论[J].中国中医药现代远程教育,2013,11(23):135.

[14]崔应珉,等.气血理论临证指南[M].郑州:郑州大学出版社,2002:7-9.

[15]程宜福.论燥湿同形同病[J].中国中医基础医学杂志,1995,1(4):24-25.

[16]赵国惠.《黄帝内经》中以脾胃为枢的藏府模型的数术解构[D].成都:成都中医药大学,2012.

[17]王介南.洛书·宇宙模式图论[M].杭州:浙江科学技术出版社,2000:301.

[18]鲁燕侠,蔺兴遥,崔佳,等.心胃同病与心胃同治探究[J].中医药学报,2003,31(1):8-10.

[19]敦煌医药文献辑校[M].马继兴,等辑校.南京:江苏古籍出版社,1998:186-187.

[20]彭子益.圆运动的古中医学[M].北京:中国中医药出版社,2007:12.

[21]孟庆云.洛书——九宫八风数学模型与《内经》全息脏象论[J].江西中医学院学报,2003,15(3):5-7.

[22]吴新明.黄道周的中医藏象新说[J].集美大学学报:哲学社会科学版,2012,15(4):32-35.

[23]蔡旭.河图洛书与中医脏象[J].安徽中医学院学报,1997,16 (1):10-12.

R223.1+3

:A

:1006-3250(2016)07-0876-03

2016-01-11

国家重点基础研究发展计划(973项目)资助项目(2011CB505401)-基于取象运数-形神一体-气为一元的中医原创思维模式研究

吴新明(1974-),男,河南信阳人,助理研究员,医学博士,从事《黄帝内经》与中医基础理论研究。

△通讯作者:马晓彤(1961-),男,陕西西安人,副研究员,医学博士,从事中医基础理论研究,E-mail:ma_xiao_tong@263.net。