东道国贸易开放度与中国面临的反倾销——基于2002~2011年12个国家或地区对中国实施反倾销的实证考察

2016-03-22陈福中

陈福中,陈 诚

(1.对外经济贸易大学国际经济贸易学院,北京100029;2.中国发展研究基金会,北京100011)

东道国贸易开放度与中国面临的反倾销——基于2002~2011年12个国家或地区对中国实施反倾销的实证考察

陈福中1,陈诚2

(1.对外经济贸易大学国际经济贸易学院,北京100029;2.中国发展研究基金会,北京100011)

摘要眼演以2002~2011年12个国家或地区对中国产品反倾销措施的实施情况为研究对象,考察了东道国开放度、源自于中国的进口、以及东道国贸易环境等因素对反倾销裁定结果的影响。研究发现,东道国开放程度及发展水平越高,对华实施反倾销措施的可能相对越低;中国出口到东道国的产品数额越大,越容易引发反倾销措施;中国与亚洲周边国家签订的区域贸易协定在总体上减小了反倾销措施的发生概率;但亚洲新兴经济体则表现出明显的实施反倾销的倾向,并与欧盟等国家或地区成为对华反倾销措施的主要来源。

关键词眼演贸易开放度;反倾销措施;区域贸易协定

网络出版网址:http://www.cnki.net/kcms/detail/13.1356.F.20160105.1413.018.html网络出版时间:2016-1-5 14:13:20

一、问题的提出

自2001年11月加入WTO以来,中国经济对外开放进入全新阶段,在全球贸易活动中的地位得以显著提升,也有利于以成员国身份在WTO争端解决机制下缓和和化解贸易摩擦。长期以来,中国一直是全球遭受贸易摩擦最多的国家。以国际反倾销为例,针对中国出口产品的反倾销立案(Anti-dumping Initiation)及反倾销措施(Antidumping Measure)在世界范围内占据较高比重,所面临的反倾销形势十分严峻。东道国为保护国内产业不受进口产品冲击,会使用反倾销规则实行贸易保护。一般认为,进口规模越大,采取针对性保护手段的可能性越高(陈福中和陈诚,2013[1])。中国频繁遭受反倾销指控,与出口贸易数额多年来的持续增长形势密切相关,各国对华反倾销立案与措施数量均随着中国出口总值的增长而上升,走势较为一致(见图1)。

《世界贸易组织反倾销协定》是WTO允许成员国在特定条件下采用的重要贸易救济规则,也是反倾销案件发起和认定的重要依据。虽然《反倾销协定》的初衷在于打击国际贸易中不公平的倾销行为,但东道国掺杂政治因素来实行贸易保护的争议一直没有停止(Prusa,1998[2];方勇和张二震,2004[3];李磊等,2011[4]等)。首先,从东道国反倾销流程的层面,申诉作为反倾销立案和启动调查的依据,需要申诉人满足一定资格,即《反倾销协定》第五条第4款约定:如申请得到总产量构成国内产业中表示支持或反对申请的国内同类产品生产者生产的同类产品总产量的50%以上,则该申请应被视为“由国内产业或代表国内产业提出”。可以看到,进口国内任何遭受竞争威胁的厂商均有权利要求本国反倾销机构尽快立案并发起调查,申诉厂商只需数量和规模合乎要求即能满足受理门槛。值得注意的是,一旦进入反倾销调查,无论裁定结果如何,涉及的所有出口企业都会不可避免地受到影响。由于反倾销的全部程序均由作为进口方的东道国政府执行,因此不能排除东道国调查机构基于政治考虑,采取立案调查的手段遏制进口,以缓解国内市场竞争压力,保护本国产业的可能性。另一个方面,从对华反倾销案件的裁定结果来看,东道国往往利用中国非市场经济地位(Non-market Economy)等借口,在反倾销的合法外衣下对中国出口产品施加不公正待遇(宋泓,2004[5];冉宗荣,2005[6]等)。

根据WTO统计资料显示,在以中国为被通报国的全球反倾销案件中,各成员国应用反倾销规则的实际情况存在较大差异,对华通报集中发生在阿根廷、欧盟、印度、土耳其和美国等国家或地区,而与中国保持重要贸易伙伴关系的诸如日本、俄罗斯和新加坡等国家则极少或从未提出过对华反倾销指控。反倾销虽是全球贸易自由化背景下,合乎WTO规则的贸易救济手段之一,但各国实际应用反倾销的情形却不尽相同,原因可以归纳为两个层面:即向东道国出口产品的数额,决定了中国是否在东道国市场上构成倾销;以及东道国对于贸易保护主义的态度,决定了东道国是否倾向于采取反倾销手段。前者反映东道国与中国的双边贸易情况,后者则相应体现出国家差异性特征,如东道国自身的发达程度,以及贸易开放程度等种种因素。本文以2002~ 2011年中国出口贸易所遭受的反倾销措施作为研究对象,考察东道国自华进口贸易额,以及本国经济和地理等因素对中国产品倾销案件终裁的影响。

图1 中国历年出口总值与对华反倾销立案和调查情况①

二、文献综述

应国内产业或其代表提起申诉,东道国在审查证据准确性及充分性之后立案调查,作出进口产品存在损害性倾销行为的裁定之后,方能采取征收临时反倾销税、担保、价格承诺、征收反倾销税等临时或最终措施。依照反倾销调查流程,可将已有文献大致划分为就东道国国内产业及其代表申诉、东道国立案和反倾销裁定等三个环节的研究;其中,研究中国遭受反倾销问题的文献大多集中在与中国保持重要贸易伙伴关系的欧盟、美国等发达国家或地区,以及一些新兴发展中国家对华反倾销原因的讨论。冯宗宪等(2008)考察了中国纺织品在2002年至2006年内遭受美国纺织行业申请反倾销调查的情况,认为东道国纺织行业失业率和进口产品的市场占有率是影响本国行业申诉的重要因素[7];冉宗荣(2005)以印度为首的发展中国家为研究对象,归纳出东道国对华发起的反倾销立案包括活用世贸组织规则,利用“非市场经济地位”对中国出口加以限制以减轻竞争压力等动因[6];王晰和张国政(2009)定量分析了1995年至2007年欧盟对华的反倾销行为,认为指控基础更多地在于各种宏观经济因素,同时从欧盟结案的类型看,裁定结果向着有利于申诉行业的方向发展[8];李娜和袁晓军(2010)选取部分欧盟报告常用指标,建立了实质性损害裁定结果的分析模型,认为欧盟在对华反倾销案件裁定中客观性与主观性并存[9]。上述文献以反倾销案件的不同环节为侧重点,主要探讨中国作为出口方与主要贸易伙伴国家或地区产生反倾销争端的影响因素。针对美国对华反倾销的问题,中国出口产品频繁遭受倾销指控的原因可归结为美国对华巨额贸易逆差的中美双边贸易状况(谢建国,2006[10];李坤望和王孝松,2008[11]等);中国的非市场经济地位与低价竞争(Jiang和Ellinger,2003)[12];美国对华出口相对中国对美出口的比重较低,中国对美国实施反倾销报复能力有限,以及美国国内失业率、工业生产增长率、对中国的进口渗透率等宏观经济因素(沈国兵,2007)[13]。

此外,有研究以一组东道国为研究对象,发掘反倾销事件产生的普遍性影响因素。Knetter与Prusa(2003)对澳大利亚、加拿大、欧盟和美国4个代表国家的研究认为,宏观经济中的国内实际生产总值显著作用于进口国内反倾销案件,实际GDP升高,相应的反倾销案件数量会趋于下降[14]。然而,也有研究认为经济实力与实施反倾销有正向推动作用。杨仕辉和熊艳(2002)对反倾销案件的数据统计分析得出,20世纪90年代至2001年6月底,欧洲、美国和澳大利亚构成全球反倾销案最为集中的发源地,与其发达国家(地区)的经济实力相称,其中,欧盟和美国大约占据了世界对华反倾销案件数量的2/5[15]。此外,李磊等(2011)在对14个国家对华提起反倾销调查和执行反倾销措施情况的研究中,发现东道国内申诉行业的政治资本与实力因素起到关键作用,对华反倾销的裁决结果受到东道国宏观经济形势影响。实际上,东道国的进口数量也会成为其实施反倾销的重要影响因素。潘圆圆(2009)对1995年至2004年13个国家对华反倾销案件的研究中发现,东道国提高来自中国的进口会显著增加对华反倾销诉讼[16]。同时,他们的研究再次论证GDP增长速度与起诉数量呈反向关系这一结论。上述文献均将东道国国内宏观经济因素纳入分析框架,联系不同国家对华实施反倾销力度存有显著差异的实际情况,得出频繁遭受反倾销不仅仅在于中国大量出口贸易是否真正违背《反倾销协定》,也是各东道国不同程度体现本国政治经济因素的基本结论;全球范围内代表性国家或地区对华反倾销指控和措施越演越烈,已经成为国内研究的基本共识。

已有文献对华反倾销案件的研究,不论从双边贸易或是一系列代表性国家或地区与中国产生贸易摩擦的视角,大多探寻和发现了东道国在特定时段内,宏观经济因素对反倾销事件的影响,而对于贸易自由化背景下各国开放程度不断加深等制度层面因素的重视明显不足。以中国(不包含港澳台地区)为例,历经多年谈判成功加入世界贸易组织后,先后与东盟、智利、巴基斯坦、新西兰、新加坡、秘鲁、哥斯达黎加和冰岛等国家(地区)签署了一系列区域贸易协定(Regional Trading Agreements,RTAs),连同入世前签订的亚太贸易协定,各缔约方与中国一同为促进贸易开放做出了极大努力。鲜有文献就东道国在全球经济一体化和贸易自由化进程中,开放程度动态转变对反倾销的影响加以深入讨论。谢建国(2006)对1980~2004年中美贸易摩擦的分析,认为中国在加入WTO之后,出口产品遭受反倾销指控更显频繁,然而未明确指出贸易开放度变化带来的影响。张燕和谢建国(2011)采用1999~ 2009年跨国面板数据,以印度、韩国、马来西亚、印度尼西亚、泰国和巴基斯坦为观察国,考察与华缔结区域贸易协定在反倾销事件中起到的作用并得出结论,认为区域贸易协定显著强化了成员国对华反倾销的倾向[17],也未对贸易开放度变化作用于反倾销的效应进行测算。

在全球和区域范围内减免甚至消除了关税壁垒的贸易自由化,一定程度上使得东道国对反倾销手段的依赖性加强,贸易保护主义仍然存在。应当意识到,在贸易自由化浪潮中,反倾销案件歧视性的贸易保护主义表征与WTO原则相违背,具体到《反倾销协定》自行业申诉至最终裁定的流程,最终裁定受到贸易保护主义的影响实际上远远小于立案调查阶段。结合各国致力于消除贸易壁垒的意愿和制度安排不断增加的事实,本文在贸易自由化背景之下讨论全球对华贸易反倾销问题,将其视为WTO成员国享有的合法贸易救济措施,并把与中国产生过反倾销事件的有关国家纳入统一框架,以探讨贸易保护主义范畴外,相关因素对裁定反倾销事实起到的作用。为得到较为稳健的结果,本文将反倾销事实定义为东道国最终实施的对华反倾销措施,以减轻反倾销初始阶段贸易保护主义的影响,进而选取对华反倾销事件具有代表性的国家,在综合考虑经济发展水平,及是否与华存在双边贸易合作等宏观贸易环境等因素的前提下,分析东道国贸易开放度和源自于中国的进口对反倾销裁定结果的影响。

三、模型设定与数据描述

(一)模型设定

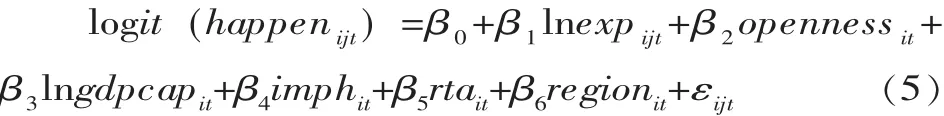

以一系列东道国对华反倾销措施的实施情况作为研究对象,只有发生和不发生两种可能,因此结果变量具有二元离散分布的特征。本文将反倾销看作是东道国在各类影响因素下是否采取贸易保护措施的最终决定。假定Yijt为对华采取反倾销措施的发生情况,i代表东道国,j表示特定行业,t为年份;东道国对华反倾销的情形之一为出现反倾销事件,以yijt=1表示,其发生概率为πijt(π∈[0,1]);反之yijt=0,相应概率记为1-πijt。

对于二元结果计量模型来说,如果以Yijt为因变量,则不满足基本的线性假设;概率πijt虽能够直接反映出反倾销事件的发生情况,但受其值域限制,同样不适合作为回归模型的因变量。因此,通常使用标准正态和逻辑(Logistic)分布函数对Yijt加以转换,对应得到Probit模型或Logit模型形式。本文使用Logit模型,定义y的Logit形式为:

式(1)中,以logit (yijt)作为因变量,能够保证回归模型的线性关系,并将值域扩展到负无穷至正无穷的范围内,因此得到Logit回归模型:

式(2)中xk为一系列解释变量(k=1, 2, ..., K),β为自变量系数向量。得到:

为求得自变量系数向量β的值,需要进一步构建Logit回归模型的对数似然函数,从而采用最大似然方法对模型进行估计。

一般地,表示东道国内对华反倾销事件的常用指标分别为反倾销立案和反倾销措施。据世界贸易组织出具的统计报告显示②,自1995年至2012年年末,共有103个国家被贸易伙伴国提起反倾销立案,数量总计4 230起,其中中国面临916起调查,占总数的1/5以上;共有95个国家遭受到来自他国的2 719起反倾销措施,针对中国的措施有664起,约占总数1/4。在相关文献中,定义反倾销指标的方式略有差别,实际上以反倾销立案或者措施数量作为被解释变量,乃至更为详细的区分,往往得到相近结果并互为验证,并不会影响到对华反倾销现象的解释(沈国兵,2007;王孝松和谢申祥,2009等)。本文参考方勇等(2004)的研究,认为确实存在的倾销行为是案件被裁定倾销的基础,因此排除东道国在立案和调查等过程中可能存在的贸易保护手段,只关注最终环节,认为实施对华反倾销措施即表明倾销事实在东道国市场上成立。本文用happenijt表示第t年内东道国i对中国进口产品j有无采取最终反倾销措施,临时措施不做考虑。在此基础上,本文从东道国贸易开放的角度,对中国出口产品在东道国市场上造成倾销事实并受到反倾销措施制裁的现实情形及影响因素加以分析。

贸易自由化进程中,发达国家的推动是不可或缺的领导力量,然而新贸易保护主义又最早出现在发达国家,非关税壁垒的应用程度在发展中国家之上。对于作为出口方的中国而言,遭受的反倾销事件是东道国贸易救济能力的直接体现,而东道国应用反倾销措施的国别差异,则在一定程度上体现不同国家对贸易自由化的不同态度。值得讨论的是,区域贸易协定虽然致力于促进贸易增长并消除双边壁垒,而其推进贸易自由化的宗旨往往局限在缔约成员国范围之内。因此,本文选取东道国贸易开放度(openness),以及是否与中国签署区域贸易协定(rta)作为自变量。此外,源自于中国的进口构成东道国厂商的竞争威胁从而引发行业申诉,一般地,来自国外的产品进口额越大,被裁定为倾销的可能性也越高,因而选择当年中国向东道国特定行业的出口贸易数额作为重要的解释变量(export)。注意到中国是典型发展中国家,贸易往来的产品与世界其他高收入经济体相比,存在一定的差异性与互补性。东道国由高收入经济体进口的商品占本国进口总额百分比(imph)越高,则能够说明东道国市场越接近于高收入经济体。另外,使用东道国人均GDP(gdpcap)指标,并以全球地理分布(re鄄gion)作为国家特征变量。因此,本文以针对中国的最终反倾销措施作为研究对象,使用Logit回归模型时,被解释变量表示为logit (happenijt),建立回归模型如下:

其中,εijt表示扰动项。在特定时期T年之内,从选取的M个国家N个行业中共可获得M×N× T个研究样本(i=1, 2,…, M; j=1, 2,…, N; t=1, 2, …, T)。

(二)数据来源与描述性统计

本文选择中国加入世贸组织之后的2002年至2011年作为研究区间,以阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、欧盟、印度、印度尼西亚、南非、韩国、泰国、土耳其和美国等12个代表性的国家或地区作为中国出口贸易的东道国。各国针对中国采取的最终反倾销措施数据取自世界银行全球反倾销数据库,内容更新至2011年末③;参考世贸组织报告,2002年至2011年对华反倾销措施共产生448起④,本文所选国家或地区的对华措施共计440起之多。数据方面,东道国从中国进口的各章产品贸易数额(exportijt)来源于中经网统计数据库,包含全国31个省(自治区、直辖市),而不包括港澳台地区;贸易开放度(opennessit)以当年进出口贸易额占本国GDP的份额表示,东道国由高收入经济体进口产品的比重(imphit),以及人均GDP(gdpcapit)等指标由世界银行提供的世界发展指数获取;以货物贸易约定的生效日期为准,虚拟变量rtait表示一国在当年是否与中国同在生效的区域贸易协定之下,数据来自于世界贸易组织网站;另外,用region_1~6分别表示东道国在南美洲、大洋洲、北美洲、欧盟、亚洲和非洲的全球地理分布。

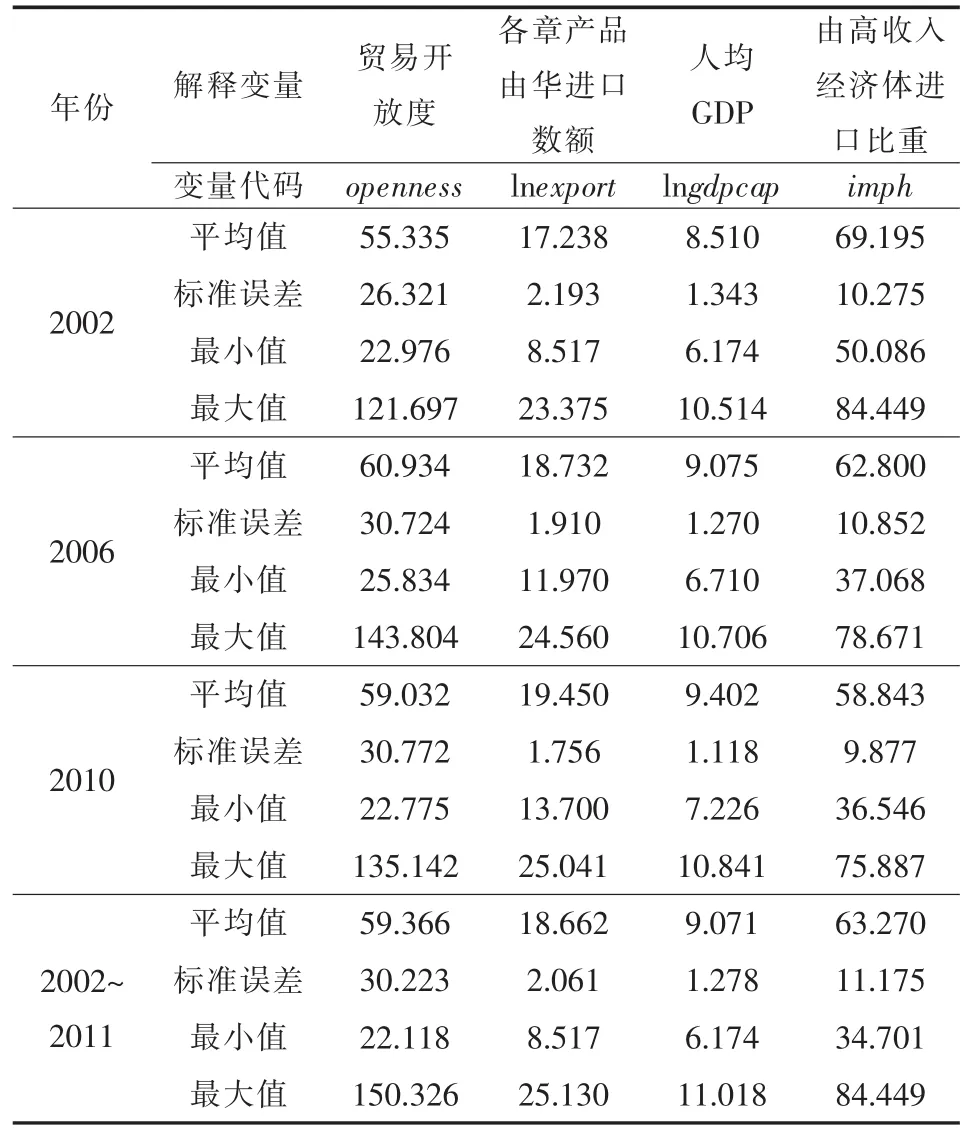

本文所选国家或地区的对华反倾销措施涵盖了HS二位码分类水平下的47章产品,获得M× N×T=5 640个研究样本。在处理上,若一国在某一章产品下对华实施反倾销措施,定义当年实施数量measureijt为n,若n≥1,则变量happenijt计为1,反之为0。以二位HS编码为依据,将各章measureijt指标分别累加后得到Σmeasurej,发现各章产品对华反倾销措施的情形存在较大差别,如在73章钢铁制品、29章有机化学品,以及28章无机化学品分类范围内,12个东道国针对中国的反倾销次数在30起之上,而其它产品类别,如第3章、第8章等共有33章产品的反倾销数量低于10起。表1给出主要变量的描述性统计,由于篇幅限制,仅给出2002年、2006年、2010年以及全部年份的描述统计结果。

此外,在所选东道国中,与中国签订区域贸易协定并生效的有4个国家。在2005年之前只有印度和韩国,2005年开始增加了泰国和印度尼西亚两国,前后分别对应亚太贸易协定,以及中国—东盟自由贸易区的生效。样本内4个国家对华反倾销措施共有133起,约占总数的1/3。

四、实证结果与讨论

表1 变量说明及描述性统计结果

(一)模型结果

本文使用中国在入世后的2002至2011年10年间,遭受到的来自世界12个国家或地区实施的针对性反倾销措施数据,考察中国出口产品在东道国市场上被裁定为倾销的可能影响因素。国家的选取并非随机,因样本中不包含对华极少提起反倾销指控的日本等国。注意到各个行业产品遭受反倾销措施的程度相差较大,全部样本在HS二位编码分类下涵盖47章不同产品,而遭受反倾销措施数量Σmeasurej高于3起,5起及10起的产品分类,分别有33,25和14章,因此相对而言,实施总数在3起以上的反倾销措施既排除了部分受反倾销影响较小的行业,又能同时保留较全面的样本。本文依次将样本控制在反倾销措施实施总数在3起以上(包括3起),5起以上(包括5起),以及10起(包括10起)以上的行业⑤。作为对照,本文同样也计算得出全部样本的回归结果(见表2)。

模型(1)~(3)均使用东道国反倾销措施实施总数在3起以上的样本,观察值为3 960。其中,模型(2)在模型(1)的基础上使用Bootstrap方法,消除模型异方差以改进模型估计结果;模型(3)是对模型(2)的扩展,加入了东道国的地理区域因素。结果显示,在2002年至2011年间,对华反倾销措施数量3起以上的样本中,由中国进口产品数额越大的东道国,实施反倾销措施的可能性也越高;而东道国开放度(openness)、自高收入经济体进口产品比重(imph)和人均GDP(lngdpcap)等因素上升,则对措施实施的可能性起到降低作用。模型(3)以南美洲国家为对照组,控制东道国地理分布之后,发现与中国同在区域贸易协定之下的因素(rta)变得显著,实施反倾销的机会比率降低0.58个单位;虽然人均GDP因素不再显著,在控制其他因素不变的条件下,欧盟(region_4)和亚洲(region_5)国家或地区对华实施反倾销措施的可能性,与南美洲国家(re鄄gion_1)相比分别高出4倍和2倍以上。模型(4)和(5)分别代表遭受反倾销措施较为频繁和形势最为严峻的两类样本数据,自中国进口产品数额、东道国开放度、自发达国家进口产品数额,以及东道国地处欧盟或亚洲等因素所得到的结论均与模型(3)保持一致;在对华反倾销措施实施最为密集的产品分类中,北美洲国家(region_3)实施的可能性明显高于南美洲国家,而签署区域贸易协定则不再起到减少反倾销措施的作用(见模型5)。最后,以中国入世之后10年内遭受的全部反倾销措施为样本,得到的回归结果支持了如下结论:自中国进口产品数量越高,东道国越可能实施反倾销措施;东道国发达程度越高,如人均GDP和自高收入经济体进口产品比重的提高,有利于降低对华反倾销措施的可能性;东道国贸易开放度的提高,以及中国在世界上寻求区域贸易合作的努力减轻了反倾销措施的实施;欧盟和亚洲地区的进口国,对中国产品施加反倾销措施的倾向性相较世界其他地区更为明显。

表2 影响东道国对华反倾销措施实施的影响因素模型估计结果

(二)稳健性检验

根据模型LR统计量和Wald统计量,可以判断选取的解释变量对于反倾销措施的实施共同起到显著性的影响。本文另外采用计数R2(Count R2)的方法,来检验模型的拟合效果,即计算模型正确预测的次数与总观测次数的比值,从而检验模型估计的稳健性。为得到正确预测的次数,首先将样本解释变量的实际观测值代回Logit模型,得到每个样本实施反倾销措施的估计概率;其次,设置一个阈值,估计概率高于此数值,则归类为“实施反倾销措施”,反之认为“没有实施反倾销措施”,再与每个样本实际的观测值加以比较,判断模型预测是否正确。一般的做法是采取先验选择,即计算出实施反倾销措施的样本占全部样本的比重,以此作为贴近实际概率的阈值π。本文使用了如下两种方法进行测算:

其中,N为观察值。根据前文可知Σmeasure≥Σhappen,从而可计算各模型计数R2值(见表3)。

由结果可以看到,使用不同模型设定的同一样本,或相同模型设定的不同样本之间,不论采用何种阈值来检验所用模型的拟合程度,计数R2值的相对变化并不明显,反倾销措施集中实施的样本(模型5)和总样本(模型6)所得的检验结果相近,因此可以认为模型在不同行业范围的适用性较好。本文在回归模型中,使用了表示是否对华实施反倾销措施的变量(happen),并以此为基础建立模型,而表3显示使用πsum指标时,验证的模型拟合程度有所提高,从而说明二元选择模型虽然损失掉反倾销措施实施总数的部分样本信息,但在把握各影响因素并做出正确预测的作用上,并没有受到明显限制,模型稳健性得到有力支持。

表3 模型拟合回代检验

五、研究结论与政策含义

在全球贸易自由化背景下,贸易保护主义无法全面解释中国面临的反倾销情形加剧的原因。贸易自由与贸易保护主义共同对中国反倾销事件产生影响,并由一国的开放水平和对华经贸合作程度综合体现。本文采用中国加入WTO后的2002年至2011年间,遭受来自世界12个国家或地区的反倾销措施数据,实证考察东道国贸易开放程度、源自于中国的进口,以及东道国贸易环境等因素对反倾销裁定结果的影响。研究发现,中国出口产品在东道国市场上被认定为倾销事实存在,并遭受到反倾销措施制裁,受到多个方面的共同作用。在贸易开放水平和发达程度较高的东道国,中国出口产品能够得到更为公平有利的市场环境,降低被认定为倾销的可能性;而中国出口产品在东道国市场内的数额增长,则显著提高了遭受反倾销措施的概率;总体上看,中国与其他国家或地区签署区域贸易协定有利于在缔约国范围内相对减轻反倾销措施实施的可能性,而在反倾销措施最为集中的行业内收效甚微;从东道国的全球地理分布来看,欧盟和亚洲市场最有可能认定中国出口产品造成倾销事实,处于北美洲的美国和加拿大,在对华反倾销措施集中发生的行业内也表现出同样的倾向。

本文在《反倾销协定》的基础上,将东道国在反倾销流程中的作用划分为立案调查和实施措施。倾销事实只有满足WTO法律认定的3个要件时才能成立:①产品以低于正常价值的价格向另一国销售;②这种销售行为对进口国已建立产业造成实质损害或实质损害威胁,或实质阻碍一个国内产业的新建;③倾销与损害之间存在因果关系。在此基础上实施的反倾销措施合乎WTO规则,受到贸易保护主义的影响远小于立案调查环节,因此东道国既有的对华反倾销措施实施情况的趋势和特点在今后的较长时期内会保持不变。对于中国出口企业而言,应当关注对华反倾销案件密集发生的行业或国家,以近期的裁定结果作为调整出口方向和规模的重要参考依据;在原东道国遇到出口瓶颈时,积极拓展世界其他开放程度较高的市场环境;遇到反倾销调查时,应当积极应诉,不但有助于自身利益的争取,提高胜诉率,也能够在立案环节使得东道国使用保护性手段的成本提高,降低滥用反倾销调查的可能性。中国与亚洲其他国家的贸易合作和摩擦并存,东道国开放水平的提高,以及签订区域贸易协定有利于降低中国出口产品被裁定为倾销的可能性,而印度、韩国、泰国、印度尼西亚和土耳其等亚洲新兴经济体,对中国产品反倾销力度的增强相比区域贸易协定的积极作用更为突出,因此,不断深化区域贸易协定,并且限制成员国之间使用反倾销措施是大势所趋,有利于缓解中国出口产品遭受的反倾销争端。

[注释]

①反倾销案件数据和当年出口总值分别来自WTO网站和中经网统计数据库,并经作者整理。

②数据来源:WTO. http://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/ adp_e.htm.中国在世界贸易组织拥有四个席位,即中国大陆、香港、澳门以及台湾地区。本文引用世贸组织提供的数据仅针对中国大陆,而不包含港澳台地区。

③数据来源:Bown,C.P. Global Antidumping Database. http:// econ.worldbank.org/ttbd/gad/ 2012.

④由于世界银行全球反倾销数据库的样本只包括全球31个国家和地区,故本文在此处报告世界贸易组织的全面统计数据。

⑤HS二位码分类水平下,按照实施数量由高到低的顺序,反倾销措施高于十起(包括十起)的有29、73、28、84、85、39、40、54、70、96、72、38、48、87等共十四章产品;高于五起(包括五起)但低于十起的有44、55、69、83、90、59、82、63、81、58、76等共十一章产品;高于三起(包括三起)但低于三起的有23、37、68、95、20、32、64、94等共八章产品。

[参考文献]

[1]陈福中,陈诚.贸易开放水平、区位差异与中国经济增长[J].国际贸易问题,2013(11): 82-93.

[2] Prusa,T.J. Cumulation and Antidumping :A Challenge to Competit ion [J]. World Economy,1998,21(8): 1021-1033.

[3]方勇,张二震.出口产品反倾销预警的经济学研究[J].经济研究,2004(1): 74-82.

[4]李磊,漆鑫,朱玉.反倾销申诉和措施中的政治经济因素实证分析[J].经济评论,2011(2): 75-84.

[5]宋泓.非市场经济地位与我国对外贸易的发展[J].世界经济与政治,2004(10): 51-56.

[6]冉宗荣.发展中国家对华反倾销的动因及我国的应对之策[J].国际贸易问题,2005(4): 122-126.

[7]冯宗宪,向洪金,柯孔林.出口反倾销立案申请预警:基于面板数据logit模型的研究[J].世界经济,2008(9): 19-29.

[8]王晰,张国政.1995-2007年欧盟对华反倾销实践定量分析[J].国际贸易问题,2009(6): 123-128.

[9]李娜,袁晓军. 2004-2010年欧盟反倾销实质性损害认定裁决的实证研究[J].国际贸易问题,2010(9): 123-128.

[10]谢建国.经济影响、政治分歧与制度摩擦——美国对华贸易反倾销实证研究[J].管理世界,2006(12): 8-17.

[11]李坤望,王孝松.申诉者政治势力与美国对华反倾销的歧视性:美国对华反倾销裁定影响因素的经验分析[J].世界经济,2008 (6): 3-16.

[12] Jiang,B.,A.E. Ellinger. Chanllenges for China——the World's Largest Antidumping Target [J].Business Horizons,2003,46(3): 25-30.

[13]沈国兵.美国对中国反倾销的宏观决定因素及其影响效应[J].世界经济,2007(1): 11-23.

[14] Knetter,M.M.,J.T. Prusa. Macroeconomic Factors and Antidumpi ng Filings: Evidence from Four Countries [J].Journal of International Economics,2003,61(1): 1-17.

[15]杨仕辉,熊艳.国际反倾销趋势、特点、成因与我国对策研究[J].管理世界,2002(3): 19-32.

[16]潘圆圆.中国被反倾销的实证分析[J].经济科学,2009(5): 58-68.

[17]张燕,谢建国.区域贸易协定的缔结降低了成员国的反倾销威胁吗——以中国为例[J].国际贸易问题,2011(8): 122-131.

(责任编辑:张积慧)

Host Countries' Trade Openness Level and Anti-dumping Measures on China: Empirical Evidence from Anti-dumping for China in 12 Countries or Regions during 2002-2011

Chen Fuzhong1,Chen Cheng2

(1.School of International Trade and Economics,University of International Business and Economics,Beijing 100029,China;2.China Development Research Foundation,Beijing 100011,China)

Abstract:The article studied the anti-dumping measures on China imposed by 12 countries or regions during 2002-2011 after China's entry into WTO,and investigated the impacts of their openness levels,imports from China and other factors which are related to the trade environment in host countries. The results indicate that,the higher the levels of host countries' openness and development are,the less possible that anti -dumping measures on China are implemented; higher exports from China may increase the possibility of implementation;regional trading agreements signed with Asian peripheral countries could help reduce the possibility as well; the new emerging economies in Asia tend to be more likely to implement anti-dumping measures on China,which could be one of the major sources of anti-dumping measures on China,and another major source comes from Europe Union.

Key words:trade openness level;anti-dumping measure;regional trading agreements

作者简介:陈福中(1983-),男,四川宜宾人,经济学博士,对外经济贸易大学国际经济贸易学院讲师、美国罗德岛大学访问学者(2012-2013),研究方向:对外贸易与国际产业、消费金融、新制度经济学;陈诚(1987-),女,山东泰安人,经济学博士,中国发展研究基金会助理研究员,研究方向:对外贸易与产业国际化、消费金融。

基金项目:国家社会科学基金重大项目《全球平衡增长议题对中国贸易摩擦的影响机制研究——以20国集团为参照系的政策设计》(09&ZD033);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金资助(14QD01)。

收稿日期:2015-05-18

DOI:10.13253/j.cnki.ddjjgl.2016.01.009

[中图分类号]F732

[文献标识码]A

[文章编号]1673-0461(2016)01-0047-08