食品安全、消费者收入与高效生态农业发展

2016-03-22王宝义

王宝义

(1.山东交通学院交通与物流工程学院,山东济南250357;2.山东农业大学经济管理学院,山东泰安271018)

食品安全、消费者收入与高效生态农业发展

王宝义1,2

(1.山东交通学院交通与物流工程学院,山东济南250357;2.山东农业大学经济管理学院,山东泰安271018)

摘要眼演基于消费视角,研究中国食品安全和消费者收入现状对高效生态农业发展的作用并剖析它们之间的关系。研究发现,食品安全和消费者收入通过生态食品需求协同推进高效生态农业发展。隐性食品安全对高效生态农业发展产生直接推力,而显性食品安全和消费者收入状况对高效生态农业发展的作用,表现为直接和间接推力并行。中国当前现实存在两类矛盾:其一,消费者收入提高对食品安全诉求提升与食品安全危机频发的矛盾;其二,消费者对生态食品消费诉求提升与中国收入分配现状下消费者生态食品支付意愿不高、有效需求不足的矛盾,前者对高效生态农业发展产生推动作用,后者则主要起制约作用。

关键词眼演食品安全;生态食品需求;高效生态农业

网络出版网址:http://www.cnki.net/kcms/detail/13.1356.F.20160105.1421.026.html网络出版时间:2016-1-5 14:21:34

一、引 言

消费者收入水平决定消费者对生活品质的追求。改革开放以来,中国经济高速增长,人民收入水平不断提高,人民对健康和生活品质的追求也越来越高。食品安全事关消费者的健康和生活品质。近年来,中国食品安全事件丛生,食品安全的警钟不断被敲响,据国家食品药品监督管理局2007年所做的调查,65%的受访者关注食品安全问题;据上海交通大学舆情研究实验室2014年发布的调查结果,中国民众对食品安全满意率仅为17.8%。严峻的食品安全形势也催生了中国学术界的研究热情,相关研究成果逐年增多,如图1所示。中国的食品安全形势,与富裕起来的人民对生活品质日益提高的追求形成一对“显眼”的矛盾。食品的源头是农业生产,虽然食品供应链条环节众多,但其根基是农产品的安全生产,而现代“石油农业”因其对化肥、农药、除草剂、添加剂等的过度依赖,从源头上就为食品安全埋下了危机。近年来,消费者追求“无公害食品”、“绿色食品”、“生态食品”等的趋势,也显现出消费者对“石油农业”的担忧,同时也促使高效生态农业日益成为现代农业发展的未来趋势。习近平主席(2007)时任浙江省委书记时曾撰文指出:“高效生态农业是以绿色消费需求为导向,以提高市场竞争力和可持续发展能力为核心,具有高投入、高产出、高效益与可持续发展的特性,集约化经营与生态化生产有机耦合的现代农业。”[1]高效生态农业因利用自然生态原理组织生产,不但迎合人们对食品安全、食品品质及生态环境的诉求,更因能解决“石油农业”所带来的不可持续问题,而广受重视。然而,高效生态农业在中国推进的现实告诉我们,它的发展并非“一帆风顺”。消费者对生态食品的需求是高效生态农业发展的前提和基础,基于此,拟从消费视角①,围绕食品安全和消费者收入两个关键因素,结合中国的现实情况,研究它们对高效生态农业发展的作用机制,从而为更好地推动高效生态农业的发展提供借鉴。

现有文献大量涉及消费者对食品安全选择意愿进行微观研究,而方法也大多采用表述性偏好法,通过选定某一类或几类食品对消费者进行调查分析。Buzby (1995)研究了葡萄农药残留的消费者支付意愿、Boccaletti和Nardella(2000)研究了无农药残留的新鲜蔬菜和水果的意大利消费者支付意愿、Cicia等(2002)研究了有机食品的消费者偏好问题、周应恒等(2006)以低残留青菜为例研究了江苏省城市消费者对食品安全的支付意愿,此外靳明等(2007)、张海英等(2009)、刘宇翔(2013)、郭艳艳(2013)分别选定不同的对象对消费者的食品安全支付意愿进行了研究,他们普遍得出的结论是消费者愿意为生态食品支付更高的价格。也有研究涉及消费者收入对食品安全需求的影响,如刘军弟等(2009)研究了影响食品安全支付的因素,结果显示消费者收入水平是影响生态食品购买的重要因素。众多研究成果告诉我们消费者收入、消费者食品安全意识均会影响消费者对生态食品的需求,一般消费者也愿意为生态食品支付更高的费用。由此可见,以消费者需求为基础,以食品安全为纽带的生态食品需求作用力能够推动高效生态农业的发展。但它如何作用于高效生态农业,中国的现实情况又是怎样,是目前研究较少涉及的问题。

图1 2001~2014年中国食品安全研究文献统计注:本数据来自中国知网数据库,以“食品安全”为关键词精确搜索的结果,搜索时间为2015年12月25日。

二、中国食品安全现状对高效生态农业的推动作用

按照食品安全问题是否被明确认知,食品安全问题可以分为显性安全问题和隐性安全问题,就表现出来的形式不同,显性安全问题可以通过两个方面展示出来:其一,直接造成食物中毒或造成某种疾病;其二,短期内对人体健康或许造成了明显影响或许没有直接影响,但事件遭到媒体曝光,为人所熟知,成为食品安全事件,两类问题具有一定的重合性,但在反映食品安全问题上可以起到互为补充的作用。这两种显性问题分别通过中国食物中毒情况统计和媒体报道的食品安全事件进行对比分析。隐性食品安全问题主要是由现代“石油农业”模式下,对化学品的过度依赖而产生的潜在食品安全问题,可以通过农业生产中的化肥、农药等投入量的对比进行分析。

1.中国食品安全严峻形势间接推动高效生态农业发展

食品安全问题的直接危害就是导致消费者中毒乃至死亡,通过近十年中国食物中毒情况统计数据来分析我们面临的食品安全形势,如表1所示。

表1 2005~2014年中国食物中毒情况统计表

注:数据来源于中华人民共和国卫生部统计数据。

近十年来,中国食物中毒事件总计报告2 955起,中毒人数合计98 074人,死亡人数合计1 710人,平均每年因食物中毒导致的死亡人数171人,食物中毒对人们的健康带来很大威胁。综合食物中毒报告起数、中毒人数及死亡人数三方面数据,2009年是中国食物中毒形势的一个分界点,之前五年(包含2009年)食物中毒情况尤为严重,数据居高不下,食物中毒平均起数为412起、中毒人数平均12 893.2人、死亡人数平均204.8人;之后五年食物中毒平均起数为179起、中毒人数平均6 721.6人、死亡人数平均137.2人,总体呈现明显下降趋势,从中毒起数来看,从2008年到2009年实现了大幅度下降,从中毒人数来看,2009年到2010年实现了大幅度下降,由万人以上跌至7 000余人。从食物中毒统计数据来看,总体而言中国食品安全问题得到一定程度缓解,这得益于食品安全问题引起的广泛重视及国家食品安全规制的加强,但以上数据告诉我们,中国的食品安全问题形势依然严峻,每年仍有上百起的食物中毒案例,造成上百人死亡,食品安全形势不容忽视。

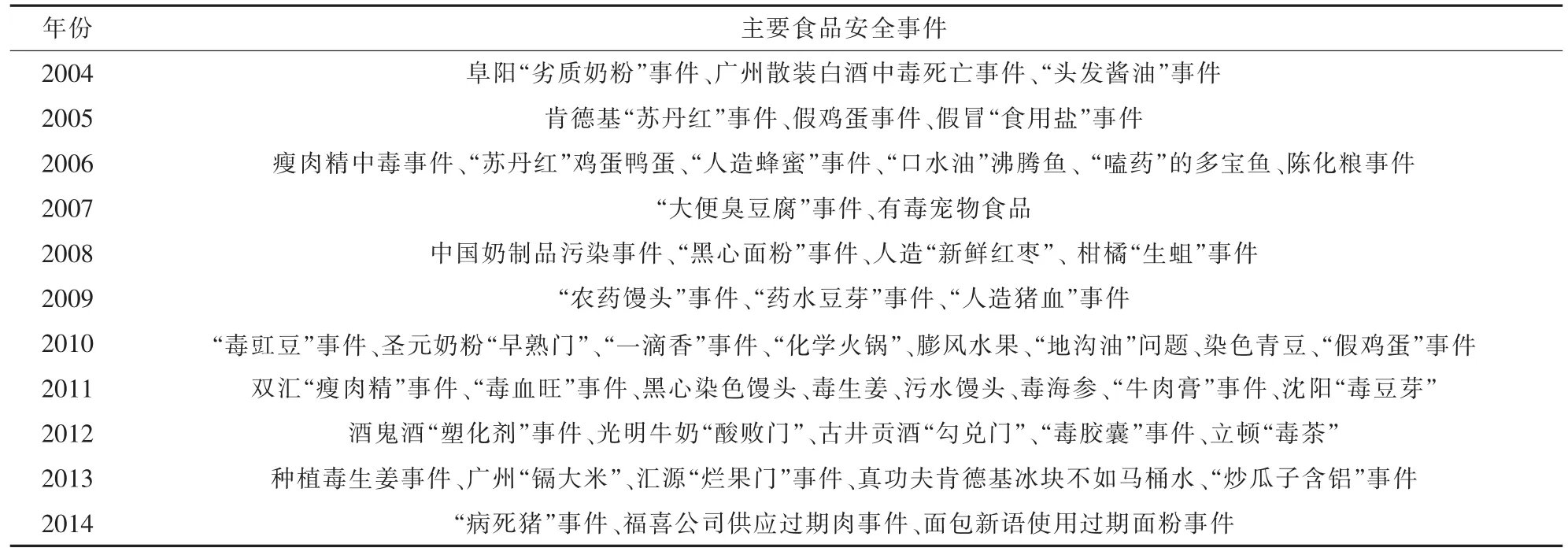

有些食品安全问题直接造成人们的中毒乃至死亡,有些食品安全问题对人身体的危害主要是累积作用,短期内不具有明显效应,但这些事件被媒体报道出来,在意识上增强了消费者对食品安全问题的认知。下面通过近十多年媒体报道的主要食品安全事件进一步分析中国食品安全形势,如表2所示。

表2 2004~2014年媒体报道的主要食品安全事件

表2所示事件,主要包括被媒体曝光的,影响范围较广、程度较深、知名度较高的部分事件。从曝光的食品安全事件来看,食品安全危机所涉范围广泛、环节众多,几乎涉及全部供应链条。曝光的食品安全问题中,不但包含蜂蜜、奶粉、白酒、牛奶等特定人群消费品,还包括大米、面粉、馒头、鸡蛋、食盐、猪肉、酱油等生活必需品;众多食品安全问题属于不法商家为谋取利益而进行非法生产的“败德”问题,但也有因生产及储运过程操作不当或因生产环境原因导致的“非故意性”的食品安全问题;有些食品安全问题屡禁不止,事故频发,如奶制品问题已成为食品安全问题的重灾区;有些食品安全问题具有相当的隐性特征,影响面广、隐蔽性强、治理难度相当大,如地沟油问题②;食品安全问题不但涉及粮食生产的主体农民,还涉及众多食品生产加工和销售企业,这些企业不但包含小作坊和国内知名企业,还包含众多国外著名食品生产和销售商。严峻的食品安全形势,引起中国消费者食品安全意识的不断增强,间接推动高效生态农业的发展。

2.“石油农业”隐性食品安全问题直接呼吁高效生态农业发展

农业生产是食品安全的源头。以“石油农业”为主体的现代农业特点是大化肥、大农药、除草剂及添加剂等一系列化学品投入的综合(蒋高明,2011),建立在化学添加物基础上的现代农业使食品源头上就产生了潜在的威胁,而中国的“石油农业”逐年深化,隐性食品安全危机不断累积,如表3所示。

建国以来,中国化肥和农药总投入量和单位面积使用量均不断增长。2013年中国化肥施用(折纯)量达到5 911.86万吨,较之1952年增长757倍、较之1978年增长近6倍;从亩均化肥千克数来看,2013年亩均化肥施用量达到23.94千克,较之1952年增长近600倍,较之1978年增长近5倍。1952年中国化肥单位面积施用量大大低于世界平均水平,而2013年中国化肥平均单位面积施用量达到359.1千克/公顷,大大超过国际公认的225千克/公顷的安全上限。另据中科院专家蒋高明测算,目前中国农用化肥单位面积平均施用量达到434.3千克/公顷,是国际安全标准的1.93倍,化肥利用率仅有40%左右,其余部分则变成了污染。过多肥分流失于土壤、河流、地下水中,造成水体“富营养化”,化肥残留在食品中,进入食物链,转移到人体,在微生物、酶的作用下,可能转化为具有致癌作用的亚硝胺,危害人们健康。

表3 中国农作物化肥农药使用情况统计表

从农药使用量来看,2013年中国农药使用量达到180.2万吨,较之1990年使用量的73.3万吨,增加106.9万吨,平均使用量是1990年的2倍多,亩均使用农药750克左右。据蒋高明的研究,中国是农药生产和使用第一大国,平均单位耕种面积农药使用量高出世界平均水平的3~5倍,农药仅有0.1%左右作用于目标病虫,遭受农药残留污染的农作物面积将近100%。农药的不恰当使用也引起了中央媒体的关注,中央电视台《经济半小时》栏目分别于2013年6月27日和7月14日做了题为《失控的农药》和《清查高毒农药》的报道,调查报道了滥用农药的现状。中国是世界第三大茶叶出口国,出口量占世界总量将近20%,但因农药残留超标近年出口屡屡受挫,据央视2013年7月29日《经济信息联播》节目报道,因大量使用农药,很多茶农都不喝自己所种的商品茶,而是单独留种少用农药的“自喝茶”。因农药、化肥等化学品的过量使用、不恰当使用所造成的潜在食品安全问题,也引起了众多专家学者的重视。钟南山院士(2004)呼吁:“食品安全问题已经是一个很严重的问题,如果不采取相应的解决办法,再过50年,很多人将生不了孩子。”[2]

显性食品安全问题主要是以点的形式产生的,而“石油农业”的隐性食品安全问题更是一个面的问题,前者具有明显的、直接的危害性,广受媒体和公众重视,而后者危害具有基础性、累积性、长期性,却不易受到人们的关注。就中国的现实而言,显性食品安全问题与隐性食品安全问题都已达到相当程度,直接或间接呼吁高效生态农业发展;但就公众认知而言,隐性食品安全问题远没有引起应有的重视,因此推动高效生态农业发展的作用力不足。

三、中国消费者收入状况对高效生态农业的推动与制约作用

食品安全具有较高的收入弹性(Swinbank,1993),消费者收入水平的提升不但会带来消费者因考虑健康情况对食品安全需求的提升,还会带来他们对生活品质的追求而产生的优质食品需求④,此外,较高的收入水平还会带来人们对青山绿水、蓝天白云等生态环境诉求,从而提升人们的环保理念,高效生态农业发展正好迎合这三方面需求。因此,消费者收入水平的提高,不但会对高效生态农业产生直接引力,还会通过食品安全的压力而对高效生态农业发展产生间接推力。但同时中国消费者收入状况又决定了他们对生态食品的有效需求不足,这又会制约高效生态农业的发展。

1.中国消费者收入水平提升有助推动高效生态农业发展

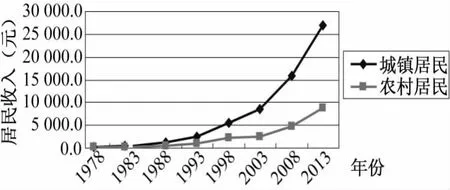

改革开放为中国经济注入了活力,推动了经济的快速增长,GDP年均增长率超过9%,居民收入水平不断提高。据国际货币基金组织(IMF)2014年10月公布数据,目前中国GDP总量已超过美国成为世界第一大经济体。⑤表4展示了改革开放以来,中国居民收入增长情况。

1978年,中国城镇和农村居民家庭人均绝对收入分别为343.4和133.6元,2013年两者收入分别达到26 955.1和8 895.9元,较之改革开放时分别增长78.5倍和66.6倍;从相对收入水平来看,以1978年为基期,2013年两者收入分别达到2 196.8和691.5元,较之改革开放时分别增长6.4倍和5.2倍。自1978年始,以五年为衡量期,中国居民的绝对收入和相对收入水平,如图2和图3所示,两幅图展示出无论是城镇居民还是农村居民,无论是绝对收入还是相对收入都呈现出明显的上扬趋势,且城镇居民收入上扬幅度更大。2000年至2013年十多年间居民相对收入图(图4)显示,近十多年,中国居民的收入上扬趋势非常稳定,中国居民正在步入更加富裕的时代。从国际公认的衡量人民生活水平的统计指标恩格尔系数来看,中国居民的恩格尔系数不断下降,2013年城镇和农村居民的恩格尔系数分别为35.0 和37.7。中国消费者收入水平提升促使人们更加关注生活品质,更加重视食品安全问题,产生对“生态食品”的消费诉求,从而对高效生态农业的发展产生直接引力作用。

2.中国收入分配差距过大制约高效生态农业发展

中国消费者收入水平的不断提高带来对高效生态农业发展的直接引力作用,但中国收入分配的不平衡现状会制约引力作用的发挥,使得收入提升对高效生态农业发展的作用力遭到消弱,通过基尼系数和城镇农村居民分配差距现状来考察这一问题。

表4 中国居民收入情况统计表

图2 我国居民绝对收入图

图3 我国居民相对收入图

基尼系数是衡量收入分配差距的国际公认标准,按照国际一般标准,基尼系数达到0.4表示收入差距较大,这被国际公认为警戒线,当基尼系数达到0.6时表示收入差距很大。按照国家统计局公布数据(见表5),近十年中国的基尼系数一直处在0.4以上,接近0.5,在0.48上下浮动。而据西南财经大学2010年的测算,中国基尼系数甚至达到0.61。世界银行、许多专家学者都对中国的基尼系数做了测算,虽然测算结果有所差别,但无一不支持中国基尼系数已超过0.4的国际警戒标准结论。⑥

图4 2000~2013年居民相对收入图

表5 近十年中国居民基尼系数统计表

注:数据来源于国家统计局公布数据。

从城镇居民与农村居民的家庭人均收入数据来看,中国的城乡居民之间的收入分配差距也非常明显。就长期数据而言,如图2、图3所示,改革开放以来,城乡居民收入无论从绝对量还是相对量考察,城镇居民收入都明显快于农村居民,两者差距不断拉大。就短期数据而言,如图3所示,近十多年,中国居民的收入增长趋势依然快于农村居民,并呈现进一步拉大趋势。从城镇居民内部来看,如表6所示,也存在收入分配的巨大差距,2012年,城镇居民最高收入户的人均可支配收入水平是最低收入户的7.8倍,是全国平均水平的2.6倍;低收入(最低、较低)、中等收入(中等偏下、中等、中等偏上)、高收入(较高、最高)综合人均收入分别为10 351.86元、22 998.09元、51 714.69元,三者比例为1∶2.2∶5。

表6 按等级划分的城镇居民人均收入情况(2012年)

中国收入分配差距已面临相当严峻的形势,收入分配差距过大势必影响不同收入群体对食品安全及生态食品的需求,制约高效生态农业的发展。随着收入分配差距的拉大,大部分社会财富累积在一部分人手中,对收入较高消费群体来说,由于较少受预算约束的制约,他们对生态食品产生强需求,但人类对食品需求量是一定的,收入较高群体对生态食品的需求会逐渐稳定在一定的水平,从而难以释放出财富对生态食品更为广泛的刺激作用。而对于收入水平较低的群体而言,受食品安全现状的影响,他们具有对生态食品的消费欲望,但受限于预算约束,这种潜在需要难以变成现实的有效需求。

通过以上两个方面的中国宏观数据分析,得到中国消费者收入水平提升和收入分配现状对高效生态农业发展带来不同影响。从消费者视角研究高效生态农业的发展,消费者收入状况只是一个基本条件,而直接因素是消费者对生态食品的支付意愿,接下来通过对比消费者对生态食品的支付意愿与生态食品的实际售价来进一步分析消费对高效生态农业发展的作用。

3.消费者支付意愿不足阻碍高效生态农业的发展

国内外学者就消费者对食品的生态意愿支付进行了大量调查研究。Buzby等(1995)的调查研究显示,消费者愿意为减少使用农药的葡萄平均每磅多支付0.19~0.69美元;Boccaletti和Nardella(2000)对意大利消费者进行了调查,结果显示,占比70%的消费者,愿意为无农药残留的有机蔬菜支付高于常规蔬菜10%的价格;Cicia等(2002)的研究显示,78%的受访者愿意为有机产品支付不高于一般农产品20%的价格。周应恒等(2006)以低残留青菜为对象,针对江苏省城市消费者进行了调查研究,结果发现,消费者对于低残留青菜中食品安全的平均支付意愿为2.68元,平均溢价水平为335%⑦;靳明等(2007)对浙江消费者的研究发现,消费者意愿支付绿色农产品的平均溢价水平为20%~30%;张海英等(2009)对广州消费者的调查结果显示,消费者意愿支付绿色产品的平均溢价水平为22%;刘宇翔(2013)通过对消费者的研究显示,有机粮食溢价率应为普通粮食的1.5~1.8倍。综合众多学者研究结果,无论是国外消费者还是国内消费者,大多研究结论认为消费者对生态食品⑧的支付溢价水平在20%左右,而且以上的研究结论大多是针对城市消费者超市购物群体,这类群体往往具有更高的收入水平,对生态食品更具偏好性。

生态食品的生产成本较之普通食品更高、机会成本更大,从而售价较之普通食品也更高。通过常规蔬菜与生态蔬菜价格的对比来分析生态食品的现实溢价水平,如表7所示。

生态蔬菜与有机蔬菜均有很高的溢价水平,且有机蔬菜较之生态蔬菜溢价水平更高。淘宝生态农场估价显示,所取样本蔬菜溢价水平均在3.5倍以上,最高为12.2倍,平均溢价为8.5倍;平谷生态蔬菜较之常规蔬菜,溢价水平均为2倍以上,最高为11.6倍,平均为6.95倍;顺意生有机蔬菜样本蔬菜溢价水平均为7倍以上,最高为19.9倍,平均为13.8倍。倘若假设常规蔬菜零售价格为批发价格的两倍,6种样本,除紫薯溢价倍数为1.3倍外,其他样本溢价倍数均在2倍以上。由此可见,现实中生态食品的售价远远高于生态食品消费者支付意愿的20%左右的溢价水平,这意味着大量消费者因支付意愿与生态食品价格的巨大差距被阻挡在现实消费之外,这也印证了“生态食品是富人的专利”的社会现实。

四、关系脉络及发展趋势

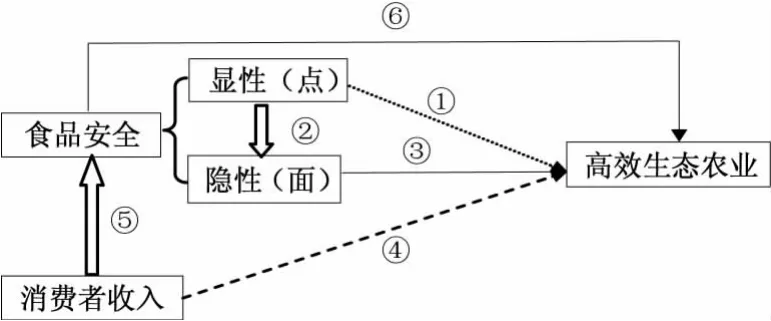

食品安全和消费者收入提升均会促进高效生态农业的发展,结合以上部分的分析,综合描绘出食品安全和消费者收入推升高效生态农业发展的内在关系脉络图,如图5所示。

食品安全分为显性和隐性两个方面,显性食品安全问题以食品安全事件的形式表现出来,造成点的影响;隐性食品安全问题以食品的潜在安全威胁而存在,造成面的影响,两者对高效生态农业的发展均有推动作用。显性食品安全问题对高效生态农业产生直接和间接推动作用,直接推动作用来自因“石油农业”生产模式带来的显性食品安全危机,如韭菜种植过程中过量使用农药而引起的中毒事件,这类食品安全问题会引发消费者对“石油农业”生产模式的产出品的不信任,从而产生对生态食品的需求愿望,推动高效生态农业的发展,带来环节①的推力;间接推动作用则来自与“石油农业”生产模式无关的食品安全危机,这类问题或因食品生产加工销售环节操作不当,或因不良商家为追求利益而发生的“败德”行为,前者如光明牛奶“酸败门”事件,后者如“福喜”事件,这类问题虽然无关农业生产模式,却会引发消费者对食品安全问题的重视,引发他们对现有农业生产模式对食品安全影响的关注,带来②环节的影响力,从而对高效生态农业发展产生间接推动作用。隐性食品安全问题因“石油农业”生产模式过度依赖化肥、农药、添加剂等所造成的潜在威胁而产生,这类问题可能造成显性后果或被媒体曝光从而变成第一类显性食品安全问题,但它基本以潜在威胁形式存在。隐性食品安全问题对食品安全的潜在威胁,产生高效生态农业发展的环节③推力。目前,中国的现实情况,大多数食品安全事件为第二类显性安全问题,如表2所示,也就是说环节②的作用力相对较强,但环节②对高效生态农业的作用最终要经过环节③,而环节③的前端隐性食品安全问题在中国的认知程度远远不足,从而制约了环节③的推力,而“石油农业”模式所带来的食品安全问题本身的潜在隐蔽特征,使得第一类显性安全问题曝光度不足,从而环节①的推力作用也相对有限。

表7 常规蔬菜与生态蔬菜价格对比表⑨ 单位:元/500克

图5 食品安全和消费者收入推动高效生态农业发展的关系脉络图

消费者收入水平提高总体上会推动高效生态农业的发展,这种作用也表现在两个方面:其一,直接作用,消费者收入提高不但会萌生消费者对食品品质,包括营养、味道等的诉求,还会引发其对自然生态环境保护的诉求,这会直接推动高效生态农业发展,如环节④推动力。然而,中国现实情况,消费者收入支配下的生态食品支付意愿不足,加之收入分配差距过大,造成了生态食品有效需求不足,从而制约高效生态农业的全面发展,故环节④推力图中用虚线表示这种双重关系。其二,间接作用,消费者收入水平提升引发消费者对食品安全需求的增加,产生环节⑤推力,继而通过食品安全对高效生态农业产生推动作用,即环节⑥作用力,间接推动高效生态农业的发展。在其中,中国现实状况隐含了两对矛盾,其一,消费者收入水平提升带来对食品安全的诉求,而食品安全危机的频现又与这种需求形成反差,差距越大,消费者被满足程度也越弱,意味着这一链条对高效生态农业发展的推力也越强;其二,消费者收入水平提升和食品安全危机的频现不断提升消费者对生态食品的消费诉求,而消费者收入分配现状导致消费者对生态食品的支付意愿偏低、有效需求不足,这又会制约高效生态农业的发展。目前,中国的现实情况,环节④的推力由于受到双重作用的影响,相对有限,环节⑤的推力由于受到食品安全危机频现的协同影响,相对较强,但因环节⑤是间接作用力,它要通过环节⑥起作用,这就使得它对高效生态农业发展的作用力打了折扣。

消费者对生态食品的需求是高效生态农业发展的前提和基础,高效生态农业发展是消费者收入提升与食品安全压力协同作用的过程。综合中国现实情况及各因素发展趋势,基于消费视角,高效生态农业的全面推进最基本的要依靠中国经济增长所带来的消费者收入水平的不断提升,这是一个基础。中国经济的平稳增长及中国收入分配改革政策的不断推进,将不断提高消费者生态食品支付意愿,为高效生态农业的发展提供前提条件,然而要支撑起高效生态农业全面发展的收入分配状况还将经历一个较长时期的过程。食品安全问题,尤其是显性食品安全问题引发消费者的广泛重视与消费者收入提升协同推进高效生态农业发展,但随着媒体监督力的增强、人们对食品安全问题关注度的提高及国家对食品安全规制政策措施的增强,显性食品安全问题总体趋势将不断好转,从而对高效生态农业发展的作用力不断减弱。与此同时,在显性食品问题关注度不断提升的背景下,隐性食品安全问题将不断引起人们的重视,成为影响人们选择生态食品的无形压力,进而增强高效生态农业发展的直接推力。还需注意的是,文章基于消费视角的研究,并未涉及生态食品信任品特性、供应链节点多、生产机会成本更高等生产视角,因此,基于生产视角进行研究以及将生产与消费结合的研究将是进一步研究的方向。

[注释]

①高效生态农业发展的积极作用力包括推力和拉力,从消费需求角度来看,产生的主要是拉力,即因消费者对生态食品的需求而派生高效生态农业的发展,但无论是推力还是拉力均能产生对高效生态农业发展的推动作用,因此从广泛意义上来说,拉力也是一种推动力,因此本文对推力和拉力不做明确区别统一理解为推动力。

②医学研究证明地沟油富含强烈致癌物质黄曲霉素。据专家统计,中国每年返回餐桌的地沟油在200万~300万吨,约占油料总消费量的10%左右。“地沟油”问题成为中国近年来打而复生、禁而不绝的“牛皮癣”问题。

③2014年中国农作物总播种面积为165 447千公顷,施用化肥折纯量5 995.94万吨,亩均使用化肥24.16千克。

④生态食品较之普通食品不但在食品安全方面具有保障,同时还具有内在质量的优势,如生态西红柿较之普通西红柿更具西红柿的自然香味。

⑤IMF以购买力平价(PPP)计算,中国GDP总量为17.6万亿美元,超过美国的17.4万亿美元,成为全球最大经济体;而按照实际汇率计算,中国当前GDP总量为10.4万亿美元,远低于美国的17.4万亿美元。

⑥世界银行的测算结果显示,2003年至2008年,中国基尼系数分别为0.47、0.473、0.478、0.468、0.471、0.474;胡志军等人的估计结果显示,2003年至2008年,中国基尼系数分别为0.4493、0.4506、0.4565、0.4563、0.4559、0.4767。

⑦周应恒等的研究显示消费者对青菜的安全支付意愿较高,这可能与其只以青菜作为样本有关,一般而言,青菜的安全问题更为突出,消费者愿意为其安全支付更高的溢价。

⑧在我国,生态食品、有机食品、绿色食品、无公害食品等概念是有区别的,其认证标准、认证部门等也有所不同,但这些概念都体现了生产或消费的生态理念,为研究的方便将其统一理解为生态食品。

⑨因数据搜集的限制,常规蔬菜取样为山东批发价格,生态、有机蔬菜取样为零售价格,虽然批发价格和零售价格存在较大差别,但若考虑生态、有机蔬菜消费者个人要承担更高的选购成本,如要去专门的有机蔬菜卖场进行选购,网络购物要承担快递费用等,部分会抵消常规蔬菜批发价格与零售价格的差别影响,因此这种对比也具有一定的合理性。生态蔬菜取样淘宝生态农场、北京乐活城超市有限公司及1号店。淘宝生态农场是中国最大的网商平台淘宝网开设的专门销售生态食品的网上商城,汇聚众多生态食品卖家;北京乐活城超市有限公司是中国规模最大、发展最早的大型有机产业实体,其开设的连锁超市是生态食品销售经营的重要实体卖场;1号店是有机食品销售的重要电子商务平台,汇聚了顺意生、壹号农场等众多有机食品品牌。

[参考文献]

[1]习近平.走高效生态新型农业现代化道路[N].人民日报,2007-03-21(9).

[2]钟南山.食品安全问题已经是一个很严重的问题,如果不采取相应的解决办法,再过50年,很多人将生不了孩子[N].南方日报,2004-03-27.

(责任编辑:李萌)

Food Safety,Consumer Income and Efficient Eco-agriculture Development

Wang Baoyi1,2

(1.Shandong Jiaotong University,Jinan 250357,China; 2.Shandong Agricultural University,Taian 271018,China)

Abstract:In this article,we studied roles of food safety and consumer income in promoting efficient eco-agriculture,as well as their relationships from consumption perspective. The results indicate that food safety and consumer income jointly promote the development of efficient eco -agriculture through the demand of ecological food. Implicit food safety directly promotes the development of efficient eco -agriculture,while explicit food safety and consumer income directly and indirectly promote it. There are two kinds of contradictions in China: the contradiction between the demand of food safety and food safety crisis; the contradiction the demand of ecological food and willingness to pay. The former creates an impetus and the latter plays a restriction function.

Key words:food safety;the demand of ecological food;efficient eco-agriculture

作者简介:王宝义(1981-),男,山东高密人,山东交通学院交通与物流工程学院教师,山东农业大学经济管理学院博士生,主要研究方向为:生态经济理论与实践、物流与供应链管理。

基金项目:山东省统计科研重点课题“中国农业生态效率测度及区域差异研究”(KT15144);“泰山学者”建设工程专项经费资助项目。

收稿日期:2015-12-27

DOI:10.13253/j.cnki.ddjjgl.2016.01.005

[中图分类号]F323.5

[文献标识码]A

[文章编号]1673-0461(2016)01-0023-08