挑战性-阻断性压力与创造力:情绪的中介作用

2016-03-18张永军于瑞丽

张永军,于瑞丽,魏 炜

(1.河南大学工商管理研究所,河南开封475004;2.北京大学汇丰商学院,深圳518055)

挑战性-阻断性压力与创造力:情绪的中介作用

张永军1,于瑞丽1,魏炜2

(1.河南大学工商管理研究所,河南开封475004;2.北京大学汇丰商学院,深圳518055)

摘要:从压力性质视角探讨挑战性-阻断性压力对员工创造力的影响,并检验了情绪在两类压力与创造力关系中的多种中介效应。实证分析结果表明,挑战性压力正面影响员工创造力,阻断性压力负面影响员工创造力;挑战性压力通过专注、焦虑正面影响员工创造力,阻断性压力通过焦虑正面影响员工创造力,通过愤怒负面影响员工创造力,焦虑的正向中介作用与愤怒的负向中介作用部分抵消。

关键词:挑战性压力;阻断性压力;情绪;创造力

[DOI]10.3969/j.issn.1007-5097.2016.01.024

一、引言

外部环境的复杂多变和组织间竞争的日趋激烈,使得创新能力成为组织赢得竞争优势、实现可持续发展的关键。组织的创新能力主要源于内部员工的创造力。员工创造力是指个体产生新颖的、切实可行的事物和想法,并且对组织具有潜在价值,包括新的产品、服务、方法及管理流程等[1]。因此,探究员工创造力的影响因素及产生机制成为国内外学者关注的焦点之一[2-3]。

压力是员工创造力的重要影响因素之一,但关于两者关系的研究结论却一直众说纷纭目前,主要存在负相关、正相关和倒U型关系三种观点[4]。毫无疑问,这些结论对于我们认知压力与创造力的关系非常有帮助,但仔细分析发现,仍然存在两点不足:①上述研究大都是基于压力水平(高、低)进行的分析,对压力性质(好、坏)缺乏足够的关注。事实上,根据性质不同压力可以分为挑战性压力(源)(chal⁃lenge stressor)和阻断性压力(hindrance stressor)。挑战性压力是“好”压力,能够产生积极影响,而阻断性压力是“坏”压力,可以带来消极后果[5]。虽然Byron等(2010)对压力与创造力的关系进行了元分析,并指出两者关系取决于个体对压力的评估[4],但由于没有直接测量两类压力,挑战性-阻断性压力究竟与创造力是何种影响关系尚缺乏实证检验。②忽视了对情绪的中介作用的检验。根据压力处理模型(trans⁃actional stress model),对压力的认知评估会导致个体产生相应的情感反应和随后的行为表现。情感事件理论(affective events theory,AET)也指出,压力可视为情感事件,可以引发个体产生特定的情感反应,进而导致不同的行为。研究发现,挑战性压力在增加个体积极情绪(专注)的同时,也可能导致消极情绪(紧张感),阻断性压力会导致个体产生焦虑、愤怒等消极情绪[6],而一些研究也指出无论是积极情绪还是消极情绪,都可以正面推动个体创造力[7]。这就带来一个问题:挑战性-阻断性压力通过激发的多种情绪反应究竟是推动了创造力还是抑制了创造力,也即情绪在两类压力与员工创造力关系中到底扮演的是何种中介角色?鉴于此,本文主要探讨挑战性-阻断性压力与员工创造力的关系,并检验专注、焦虑和愤怒三种具体情绪的中介效应。

二、理论回顾与研究假设

(一)挑战性-阻断性压力与创造力的关系

Cavanaugh等(2000)首次提出挑战性-阻断性压力概念[5]。所谓挑战性压力,是指能给个体提供成长机会或有益工作经历的工作要求,如工作负荷、时间紧迫、工作责任等;所谓阻断性压力,是阻碍个体成长和目标实现的工作要求,比如角色模糊、角色冲突以及组织中的繁文缛节等。虽然都是压力,但挑战性压力能带来预期收益,更能激发个体产生积极的工作态度和行为,而阻断性压力则刚好相反,是个体极力回避的一种压力[8]。

由于性质不同,挑战性-阻断性压力可能对员工创造力产生截然不同的影响。对于挑战性压力,由于员工认为可控、可以应对,且处理之后能获得巨大收益,因此,员工不仅工作很努力,还会在此过程中充分调动自己的主观能动性、发挥自己的聪明才智,想尽一切办法创造性地解决各种问题。对于阻断性压力,由于不可控、难以应对,处理不仅没有收益还会损耗各种资源,因此,员工会产生回避、放弃的念头,工作努力程度会降低,更不用说各种创造性的想法和方法了。这就意味着,由于可以应对且存在未来收益预期,个体会积极通过创造性行为来处理挑战性压力;而由于无法克服且不利于个人成长,个体便不会将精力投入到处理阻断性压力过程中,创造力自然无从谈起。Fay和Sonnentag(2002)研究发现时间压力(挑战性压力)可以对个体的主动行为产生积极影响[9]。Ohly和Fritz(2010)研究发现个体通常将时间压力和工作控制视为挑战性压力,并随之表现出较高水平的创造力和主动行为[10]。Podsa⁃koff等(2007)元分析结果表明,挑战性压力可以降低个体的撤退行为,而阻断性压力会增加个体的撤退行为[11]。Pearsall等(2009)发现挑战性压力可以激发个体的问题处理策略,而阻断性压力却导致了个体的问题回避策略[12]。Byron等(2010)也证实缺乏控制感的压力与个体创造力负相关[4]。综上分析,本文提出假设1。

H1a:挑战性压力与创造力正相关;

H1b:阻断性压力与创造力负相关。

(二)挑战性-阻断性压力与情绪的关系

情绪(emotion)是一种强烈的情感,是个体对客观现实是否满足需要而产生的体验。作为一种心理反应,情绪对个体的工作态度和行为影响明显,是近年来组织行为学领域研究的热点之一。情绪包括积极情绪和消极情绪。本文主要关注专注(attentive⁃ness)、焦虑(anxiety)和愤怒(anger)三种具体的情绪。

根据压力处理模型,个体对压力的评估会导致个体产生相应的认知和情绪反应;根据情感事件理论,组织中的情感事件可以引发个体产生特定的情绪反应。挑战性-阻断性压力属于不同性质的压力,也可视为情感事件,应该对个体的情绪具有影响。本文认为,挑战性-阻断性压力对不同的情绪具有不同的影响。首先,挑战性压力应该对专注具有正向影响。专注属于积极情绪,指个体表现出的警觉、专心和决心。专注是一种工作信念,个体在工作中的专注程度越高,体验的乐趣和投入也越高[13]。由于挑战性压力可控,意味着成长、学习和目标实现,个体在处理此类压力时可能会产生积极情绪[5]。更进一步,面对挑战性压力,如果个体期望成长、学习等未来预期收益顺利实现,就必须提高自己的注意力,表现出决心,这一过程往往是高水平专注的体现。其次,阻断性压力应该对愤怒具有正向作用。愤怒是属于一种比较极端的消极情绪,指个体对伤害自身基本价值观的明显威胁或具体冒犯的回应[14]。研究发现,由于阻断性压力阻碍个人成长和目标实现,往往被个体视为是一种威胁,容易引发愤怒等消极情绪[5]。事实上,很多研究均证实角色冲突、角色模糊、组织政治等阻断性压力与愤怒呈正相关关系[15]。最后,挑战性-阻断性压力都可能对焦虑具有正向影响。焦虑也属于消极情绪,但与愤怒不同,焦虑体现的是对不确定的回应[14]。Lazarus(1991)指出焦虑是一种期待情绪,具体的、潜在的威胁都可能对其产生影响[14]。由于阻碍个人目标实现,阻断性压力通常被个体视为具体的威胁,应该对焦虑具有积极影响。对于挑战性压力,虽然意味着收益,但也并非完全无风险,不确定依然存在,因此可以视为潜在威胁,也应该对焦虑具有积极影响。事实上,以往很多研究都证实无论是挑战性压力还是阻断性压力,都会导致个体产生紧张感、情绪耗竭、心理紧张等,而这些都属于焦虑范畴[16]。对于上述论断,Rodell和Judge(2009)已经研究发现挑战性压力对专注和焦虑具有积极影响,而阻断性压力源则会导致个体产生较高水平的焦虑和愤怒[6]。综上所述,本文提出假设2。

H2a:挑战性压力与专注正相关;

H2b:阻断性压力与愤怒正相关;

H2c:挑战性-阻断性压力与焦虑正相关。

(三)情绪与创造力的关系

除了智力因素,情绪对创造力的重要影响也得到很多学者的认可[17]。情绪通过信息加工、认知拓展以及动机促进功能对个体创造力产生影响[18]。处于积极情绪的个体往往采用自上而下整合式信息加工策略,较少关注加工对象的细节,有助于推动发散性思维,从而能提高创造力;处于消极情绪的个体更加关注细节,往往采用自下而上的信息加工策略理解情境,虽然不利于思维发散,但促使个体以更具批判性的方式处理问题,也能提高创造力[7]。拓展-建立理论(Broaden and build theory)指出情绪具有认知拓展功能。积极情绪会激发个体回忆、链接更多认知材料,拓宽信息范围,从而增加个体认知灵活性和考虑范畴,这也有助于提高创造力。消极情绪虽然不能增加个体的认知范畴,但会促使个体变得更坚韧,能够在有限范围内提高对问题的思考深度,也能产生更多创新的想法[19]。

以上分析表明,积极情绪有助于提高个体创造力,消极情绪也可能对创造力产生推动作用。就本文而言,笔者认为专注、焦虑应该能提高个体创造力,但愤怒可能会抑制个体创造力。首先,专注属于积极情绪,处于专注情绪状态下,个体通过发散性思维和认知拓展能搜集、提取和链接更多的信息,对信息的处理速度大大加快,从而提高了对问题和问题解决办法思考的广度和深度,容易产生创新性的想法。其次,焦虑并不属于极端消极情绪,处于焦虑状态的个体会对当前处境很紧张、很担忧,不仅对问题很重视,而且还很关注细节。为了妥善解决问题,个体很可能迫使自己动脑筋、想办法,急中生智,积极寻求解决问题的方案,从而容易迸发出一些创新性的想法。最后,愤怒属于比较极端的消极情绪,而极端消极情绪很容易让人丧失理智,无法做出有效判断和决策。可以推测,处于愤怒状态的个体无论是提取信息还是处理信息,其速度和质量都不会太高,因此,他们不仅无法解决问题,还不愿面对问题,创造性行为自然不多。综上分析,本文提出假设3。

H3a:专注与创造力正相关;

H3b:焦虑与创造力正相关;

H3c:愤怒与创造力负相关。

(四)情绪的中介作用

根据情感事件理论,组织中的情感事件通过诱发特定的情绪反应,进而对个体的工作行为产生影响。本文认为,挑战性-阻断性压力之所以对个体创造力产生不同的影响,情绪在其中可能扮演着关键的传递角色,即挑战性压力可能通过专注、焦虑对创造力产生积极影响,阻断性压力通过焦虑对创造力产生积极影响,通过愤怒对创造力产生消极影响。事实上,情绪在压力与员工工作行为之间存在中介效应已经被很多研究所证实。比如,Rodell和Judge (2009)研究发现挑战性压力通过专注与组织公民行为正相关,通过焦虑与组织公民行为负相关,与反生产行为正相关;阻断性压力通过焦虑与组织公民行为负相关,与反生产行为正相关,通过愤怒与反生产行为正相关[6]。在创造力的研究中,Shalley等(2004)认为情绪很可能在外部情境因素和个体创造力之间具有中介作用[2]。Madjar等(2002)则通过实证研究证实了情绪在工作和非工作支持与个体创造力关系中存在中介作用[20]。因此,本文提出假设4。

H4a:挑战性压力通过专注与创造力正相关;

H4b:挑战性压力通过焦虑与创造力正相关;

H4c:阻断性压力通过愤怒与创造力负相关;

H4d:阻断性压力通过焦虑与创造力正相关。

图1为本文所构建的理论模型。

图1 本研究理论模型

三、研究设计

(一)研究样本

本研究主要通过河南某高校MBA学员所在企业发放纸质问卷进行调研。问卷为配套问卷,包括A、B两套。A问卷由员工填写,主要测量挑战性-阻断性压力、情绪和人口统计学变量;B卷由员工直接上级填写,主要测量上级对员工创造力的评价数据。为了保证回收问卷的匹配性,我们在问卷发放前分别对两套问卷进行了编号。采用这种方法,我们一共对262名员工和69名他们的上级发放了问卷,最后回收到有效问卷218套,有效率83.2%。218名被试中,男性123人,女性95人,各占56.4%、43.6%;25岁以下50人,占22.9%,26~30岁74人,占33.9%,31~40 岁54人,占24.8%,41~50岁36人,占16.5%,51岁以上4人,占1.8%。高中以下学历10人,占4.6%,中专(含高中)人45,占20.6%,专科84人,占38.5%,大学本科71人,占32.6%,研究生(含)以上8人,占3.7%;在本单位工作1年以下19人,占8.7%,1~3年62人,占28.4%,4~6年49人,占2.5%,7~10年36人,占16.5,10年以上52人,占23.9%。61名被调查的上级中,男性45人,年龄以41~50岁为主,占52.1%;大专以上学历占93.8%;在本企业工作年限超过7年占86.3%。平均每位上级评价3.6名员工。

(二)变量的界定与测量

挑战性-阻断性压力采用Cavanaugh等(2000)开发的量表,一共包括11个条目[5]。其中,挑战性压力有6个条目,比如“我所体验的时间紧迫感”;阻断性压力有5个条目,比如“要完成工作所必须经历的繁文缛节”。问卷采用李克特5分量表,从1到5分别代表“不产生压力”、“有些压力”、“不确定”、“比较有压力”、“有很大压力”。Cronbach’s α系数分别为0.87、0.84。

情绪采用Rodell和Judge(2009)所改编的量表[6]。其中,专注包括3个条目,比如“警觉的”;焦虑包括2个条目,比如“紧张的”;愤怒包括2个条目,比如“敌对的”。问卷采用李克特5分量表,1-5分别代表“完全没有”、“有一点”、“中等水平”、“比较多”、“很多”。Cronbach’s α系数分别为0.79、0.80和0.73。

在水泥混凝土路面切缝方面,应该实施横向施工缝配合锯缝方法,保证缝深度在6cm左右,缝宽度在5mm左右。切缝过程中要始终保证充足注水,且允许在切缝过程中直接切断,但需要时刻关注刀片的注水情况。另外在接缝位置要采用灌缝料加工方法,锯缝位置浇灌水泥混合沥青,且在灌缝之前需要清除缝隙内存在的临时密堵材料,保证缝顶面高度施工与路面位置平齐,全面提高水泥混凝土路面的施工质量[4]。

创造力:采用Farmer等(2003)所改编的量表[21],共4个条目,比如“在工作中,他会尝试一些新点子或新方法”。问卷采用李克特5分量表,1-5分别代表“完全不同意”、“比较不同意”、“既不同意也不反对”、“基本同意”、“完全同意”。Cronbach’s a系数为0.86。

控制变量:根据以往研究结论,本文选择将性别、年龄、教育程度、工作年限作为控制变量。

四、研究结果

(一)验证性因子分析

我们通过Amos17.0对挑战性-阻断性压力、情绪和创造力进行验证性因子分析。结果表明,各量表因子载荷都在0.4以上,所有参数值均达到显著水平,具有很好的结构效度。通过对比几种测量模型,发现六因素模型的各项拟合指数要好于其他测量模型(表1),且达到判断标准,证明这六个变量确实是不同的构念。

表1 验证性因子分析结果

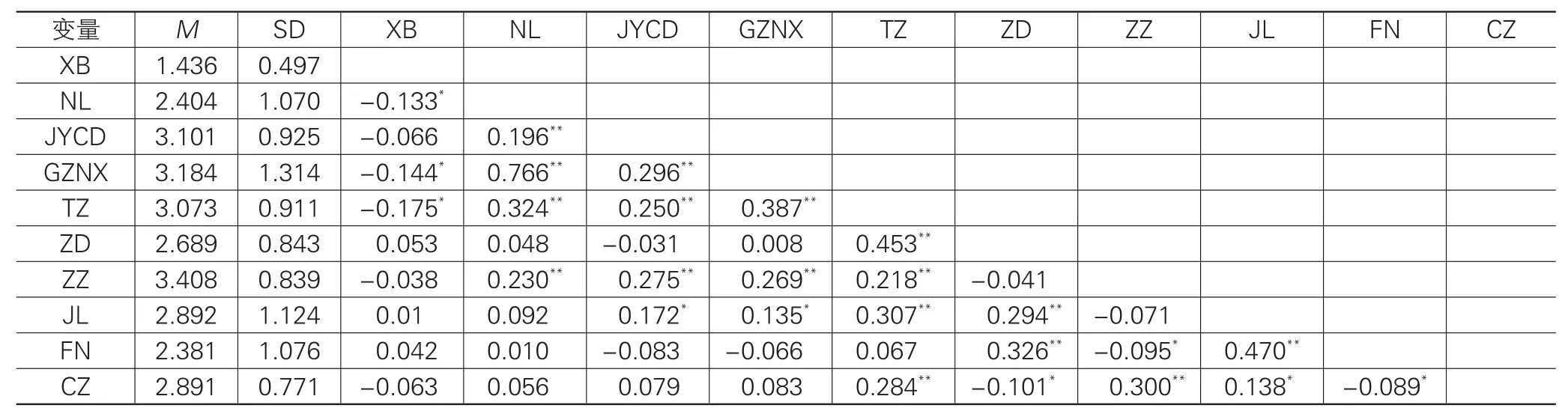

(二)相关分析

各变量的均值、标准差以及相关系数见表2。

表2 变量的均值、标准差以及相关系数

(三)假设检验

通过表3中各项数据的对比分析可知,第一个部分中介模型的各项拟合指数最好(χ2=600.3,χ2/df= 3.0,GFI=0.914,NFI=0.904,CFI=0.921,RMESA= 0.051),符合结构模型判断条件,且是几个模型中最简洁有效的模型,表明专注、焦虑在挑战性压力与创造力之间具有部分中介效应,焦虑、愤怒在阻断性压力与创造力之间具有部分中介效应。回归分析表明,挑战性压力与创造力显著正相关(β=0.17,p< 0.05),阻断性压力与创造力显著负相关(β=-0.11,p<0.05),因此,H1a、H1b得到验证。挑战性压力与专注、焦虑显著正相关(β=0.25,p<0.01;β=0.18,p< 0.01),阻断性压力与焦虑、愤怒与显著正相关(β= 0.21,p<0.01;β=0.28,p<0.01),因此,H2a、H2b和H2c得到验证。专注与创造力显著正相关(β=0.31,p< 0.01),焦虑与创造力显著正相关(β=0.13,p<0.05),愤怒与创造力显著负相关(β=-0.16,p<0.05),因此,H3a、H3b、H3c得到验证。综合上述分析,专注、焦虑在挑战性压力与创造力之间起到部分中介作用,焦虑、愤怒在阻断性压力与创造力之间起到部分中介作用,因此,H4a、H4b、H4c和H4d得到验证。

表3 结构方程模型的比较

五、结论与启示

压力究竟是员工创造力的助力器还是绊脚石,学术界一直存在争议。本文从压力分类视角,着重探讨挑战性-阻断性压力对创造力的影响,并对情绪的多种中介效应进行了检验。研究发现,挑战性压力与个体创造力正相关,阻断性压力与个体创造力负相关,表明压力与创造力的关系主要取决于个体对压力做出何种认知评估。如果个体认为压力可控、能够带来积极后果,就会充分发挥自己的聪明才智,表现出较多的创造力;反之,则不愿投入过多的时间和精力,创新行为也较低。研究发现,专注与创造力正相关,焦虑与创造力正相关,但愤怒与创造力负相关。这说明积极情绪和一般程度的消极情绪有利于创造力,但极端消极情绪不利于创造力。事实上,愤怒等极端消极情绪不仅不利于创造力,还可能导致消极怠工等反生产行为。研究还发现,挑战性压力通过专注、焦虑对创造力产生积极影响,阻断性压力通过焦虑正面影响创造力,通过愤怒负面影响创造力,焦虑与愤怒的中介效应部分抵消。该结论表明,挑战性压力之所以会推动创造力,部分原因在其诱发个体产生了一定水平的专注和焦虑情绪。在专注状态下,个体通过发散性思维和认知拓展,搜集、处理更多的信息,进而表现出高水平的创造力;在焦虑状态下,个体会增加自己的警觉水平、提高对问题的关注程度,也会尽力表现出较高水平的创造力。这说明,虽然挑战性压力会同时导致个体的积极情绪(专注)和消极情绪(焦虑),但两类情绪也都会刺激个体的创新意识和行为,只是路径不同而已。阻断性压力通过情绪对创造力的影响比较复杂。一方面,阻断性压力会导致个体产生极端消极情绪—愤怒,而处于愤怒状态下,个体思路不清、缺少理智,难以表现出较多创造力;另一方面,阻断性压力也会导致个体产生焦虑感,又能对创造力产生一定的推动作用。愤怒的负向中介作用部分中和焦虑的正向中介作用,最终导致阻断性压力对创造力的整体负面效应减弱。这说明,虽然阻断性压力会诱发个体产生消极情绪(焦虑、愤怒),但由于两种情绪的消极程度不同,对创造力的影响也截然不同。本文研究结论不仅在一定程度上弥补了传统研究只关注压力水平,忽视不同性质压力对创造力影响的不足,还从情感事件理论视角,揭示了不同情绪在两类压力与创造力之间的多种中介效应。

本文研究结论对组织如何设计、管理工作压力,进而有效推动创造力具有一定的指导意义。首先,组织应转换考察压力影响创造力的视角。在实践中,很多组织都注重压力水平的管理,认为压力过大过小都不好,只有中等水平的压力对创造力的推动效果才最好。但问题是什么叫“中等水平”?这个度很难把握。处理不好就会出现要么“轻松”、要么“高压”,效果差强人意。因此,组织在寻求合适压力水平的同时,还应该对压力进行分类管理。其次,增加挑战性压力,减少阻断性压力。挑战性压力由于可控,且能带来积极后果,会促使个体表现出较多创造力,而阻断性压力则刚好相反。因此,组织可通过赋予员工更多的工作职责、适当增加任务紧迫感、减少目标的模糊性和冲突性以及组织中的政治行为等来提高挑战性压力,减少阻断性压力。最后,加强员工的情绪管理。压力会诱发个体的情绪反应以及随后的工作行为。一般而言,积极情绪能激发积极行为,消极情绪会鼓动负面行为。虽然焦虑能推动创造力,但长时间的焦虑也不利于个体的身心健康。因此,对于积极情绪,组织应鼓励,加强联动、“传染”,努力营造积极的情绪氛围;对于消极情绪,组织应疏导、安抚,防止极端负面情绪出现。

本文也存在一些不足之处。首先,所有测量工具都是在国外开发的,不一定适用于中国文化(比如挑战性-阻断性压力);其次,样本量不大,研究结论可能存在一定的局限性;再次,挑战性压力对创造力是否存在双面影响效应尚未检验(比如压力过大);最后,缺乏对两类压力影响创造力的动机机制以及领导支持行为的调节作用等其他影响机制的考察。鉴于此,未来可在开发中国文化背景下挑战性-阻断性压力量表的基础上,通过实验等方法,提高测量的有效性,从多个理论视角探讨两类压力对创造力的影响机制。

参考文献:

[1]Amabile T M,Conti R,Coon H,et al. Assessing the work en⁃vironment for creativity[J]. Academy of Management Jour⁃nal,1996,39(5):1154-1184.

[2]Shalley C E,Zhou J,Oldham G R. The effects of personal and contextual characteristics on creativity:Where should we go from here?[J]. Journal of Management,2004,30(6):933-958.

[3]王端旭,洪雁.领导支持行为促进员工创造力的机理研究[J].南开管理评论,2013,13(4):109-114.

[4]Byron K,Khazanchi S,Nazarian D. The relationship be⁃tween stressors and creativity:A meta-analysis examining competing theoretical models[J]. Journal of Applied Psy⁃chology,2010,95(1):201-212.

[5]Cavanaugh M A,Boswell W R,et al. An empirical examina⁃tion of self-reported work stress among U.S. managers[J]. Journal of Applied Psychology,2000,85(1):65-74.

[6]Rodell J B,Judge T A. Can“good”stressors spark“bad”behaviors? The mediating role of emotions in links of chal⁃lenge and hindrance stressors with citizenship and counter⁃productive behaviors[J]. Journal of Applied Psychology,2009,94(6):1438-1451.

[7]George J M,Zhou J. Dual tuning in a supportive context:Joint contributions of positive mood,negative mood,and su⁃pervisory behaviors to employee creativity[J]. Academy of Management Journal,2007,50(3):605-622.

[8]李宗波,李锐.挑战性-阻碍性压力源研究述评[J].外国经济与管理,2013,35(5):40-49.

[9]Fay D,Sonnentag S. Rethinking the effects of stressors:A longitudinal study on personal initiative[J]. Journal of Occu⁃pational Health Psychology,2002,7(3):221-234.

[10]Ohly S,Fritz C. Work characteristics,challenge apprais⁃al,creativity,and proactive behavior:A multi- level study[J]. Journal of Organizational Behavior,2010,31 (4):543-565.

[11]Podsakoff N P,Lepine J A,Lepine M A. Differential chal⁃lenge stressor-hindrance stressor relationships with job at⁃titudes,turnover intentions,turnover,and withdrawal behav⁃ior:A meta-analysis[J]. Journal of Applied Psychology,2007,92(2):438-454.

[12]Pearsall M J,Ellis A P J,Sein J H. Coping with challenge and hindrance stressors in teams:Behavior,cognitive,and affective outcomes[J]. Organizational Behavior and Hu⁃man Decision Processes,2009,109(1):18-28.

[13]Watson D,Tellegen A. Toward a consensual structure of mood[J]. Psychological Bulletin,1985,98(2):219-235.

[14]Lazarus R S. Progress on a cognitive-motivational-relation⁃al theory of emotion[J]. American Psychologist,1991,46 (8):819-834.

[15]Fox S,Spector P E,Miles D. Counterproductive work be⁃havior in response to job stressors and organizational jus⁃tice:Some mediator and moderator tests for autonomy and emotions[J]. Journal of Vocational Behavior,2001,59(3):291-309.

[16]Webster J R,Beehr T A,Christiansen N D. Toward a bet⁃ter understanding of the effects of hindrance and challenge stressors on work behavior[J]. Journal of Vocational Be⁃havior,2010,76(1):68-77.

[17]Bass M,Dedreu C K W,Nijstad B A. A meta-analysis of 25 years of mood-creativity research:Hedonic tone,activa⁃tion or regulatory focus?[J]. Psychological Bulletin,2008,134(6):779-806.

[18]龚增良,汤超颖.情绪与创造力的关系[J].人类工效学,2009,15(4):62-65.

[19]Dedreu C K W,Bass M,Nijstad B A. Hedonic tone and ac⁃tivation level in the mood-creativity link:Toward a dual pathway to creativity model[J]. Journal of Personality and Social Psychology,2008,94(5):739-756.

[20]Madjar N,Oldman G R,Partt M G. There’s no place like home? The contributions of work and nonwork creativity support to employee’s creative performance[J]. Academy of Management Journal,2002,45(4):757-767.

[21]Farmer S M,Tierney P,Mcintyre K K. Employee creativity in Taiwan:An application of role identity theory[J]. Acad⁃emy of Management Journal,2003,46(5):618-630.

[22]Baron R M,Kenny D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research:Conceptual,strategic and statistical considerations[J]. Journal of Per⁃sonality and Social Psychology,1986,51(6):1173-1182.

[责任编辑:程靖]

Challenge and Hindrance Stressors and Creativity:The Mediating Role of Emotions

ZHANG Yong-jun1,YU Rui-li1,WEI Wei2

(1.Institute of Business Administration,Henan University,Kaifeng 475004,China;2.HSBC Business School,Peking University,Shenzhen 518055,China)

Abstract:The paper,from the perspective of the nature of stressor,discusses the influence of challenge and hindrance stressors on employees’creativity,and tests various mediating roles of emotions in the relationship between challenge and hindrance stressors and employees’creativity. The empirical analysis results show that challenge stressors have a positive influence on employees’creativity,whereas hindrance stressors have a negative influence on employees’creativity. Moreover,challenge stressors have a positive influence on employees’creativity through attentiveness and anxiety,hindrance stressors have a positive influence on employees’creativity through anxiety,and have a negative influence on employees’creativity through anger. The positive mediating role of anxiety partially offsets the negative mediating role of anger.

Keywords:challenge stressors;hindrance stressors;emotions;creativity

作者简介:张永军(1982-),男,河南信阳人,副教授,管理学博士,教育学博士后,研究方向:组织行为与人力资源管理;于瑞丽(1990-),女,河南开封人,硕士研究生,研究方向:人力资源管理;魏炜(1965-),男,湖南宁乡人,副教授,管理学博士,通讯作者,研究方向:管理学,组织经济学。

基金项目:国家自然科学基金-河南省联合基金项目(U1304704);河南省教育厅人文社会科学重点项目(2013-ZD-006)

收稿日期:2015-01-26

中图分类号:F272.9

文献标志码:A

文章编号:1007-5097(2016)01-0156-06