区域分工视角下的生态补偿研究

2016-03-18李国平王奕淇张文彬

李国平,王奕淇,张文彬

(西安交通大学经济与金融学院,陕西西安710061)

区域分工视角下的生态补偿研究

李国平,王奕淇,张文彬

(西安交通大学经济与金融学院,陕西西安710061)

摘要:文章首先对区域分工与合作的比较优势理论进行新的诠释,提出构建区域间的生态产品与物质产品分工与合作,以利用区域资源禀赋提高效率,但由于外部性的存在,生态产品很难转化为经济价值,造成了区域间的发展失衡和不公平问题,认为建立区域间的生态补偿机制是协调效率与公平、解决区域发展失衡的重要途径。其次在区域生态产品和物质产品分工与合作的基础上,依据生态价值当量,通过比较生态价值盈余和生态价值亏欠状态确定区域生态补偿额度。最后,以2013年全国各省域数据为研究样本,实证测算各省的生态价值盈余和亏欠状态,结果表明以西藏为首的14个具有生态价值盈余地区应获得补偿,以江苏为首的17个生态价值亏欠地区应支付补偿。文章测算的生态补偿额度仅占补偿主体GDP很小一部分,不会给经济发展造成负担,属于合理支付的范畴,为确定跨区域生态补偿标准提供借鉴。

关键词:区域生态补偿;分工与合作;生态价值当量;效率与公平

[DOI]10.3969/j.issn.1007-5097.2016.01.002

一、引言

随着我国社会经济的快速发展,环境保护与区域经济发展的问题日益凸显,区域间生态与经济发展失衡和利益错配问题严重,这主要表现在:一方面,拥有生态资源比较优势的地区因需服从当地的生态环境保护与生态建设的目标而发展受限,同时需要支付大量生态环境保护成本;另一方面,具有良好基础设施和市场条件的地区大力发展经济的同时,无偿享受前者提供的生态产品。若不对生产生态产品而损失发展机会与付出保护成本的地区进行补偿,生态环境将难以得到保护特别是永续保护。因此,如何有效解决区域生态保护与经济发展的区域失衡成为社会各界关注的热点,建立区域生态补偿机制被认为是解决区域经济发展与生态环境保护冲突的重要举措之一。

中国的区域生态补偿问题研究主要集中在三个方面:一是对生态补偿标准测度方法的探讨,主要有机会成本法、费用分析法、支付或受偿意愿法、生态系统服务价值评估法、市场价值法等5种[1-2];二是对生态补偿标准的确定,如张伟等基于地理要素禀赋对区域间社会生态补偿标准的空间分配进行确定[3],仲俊涛与米文宝对宁夏各县市的生态系统服务价值进行测算,认为宁夏的重点开发区应对限制开发区进行优先补偿[4];三是对生态补偿机制与政策的探讨,如丁四保等指出由于生态补偿政策处于具体的制度环境中,区域的制度问题对区域的生态补偿尤为重要,须有完善的生态补偿机制方可实现区域间的协调发展[5-6]。

生态补偿额度的确定对区域生态补偿从理论走向实践具有重要意义,“一刀切”的补偿标准常常造成区域补偿的不公平,部分区域补偿过高,造成地方政府的财政负担;而另一部分则补偿过低,无法满足受偿地区付出的环境保护成本[7-8]。如刘春腊等人对我国省域的生态补偿额度进行测算,得到我国31个省域中有26个省域应获得补偿,仅有5个省域需支付补偿,该补偿标准明显偏高[9];而樊万选等采用机会成本法确定水源区的生态补偿标准,测算得到补偿标准为水源区因发展权受限损失的0.4亿元,与动辄上亿元的生态补偿额相比明显偏低[10]。

本文将区域分工与合作的比较优势理论引入区域生态补偿中,对其进行新的诠释,认为以生产物质产品为主的区域对生产生态产品的区域进行补偿,在提高效率的同时也能够实现公平,实现整个社会效用的最大化。随后以该理论为基础,计算我国2013年各省的生态价值当量,并进一步测算生态价值盈余与生态价值亏欠以确定各省受偿或补偿标准。该方法一方面利用经济杠杆确定补偿额度,使补偿额度与经济发展水平相适应,能够得到相对客观的结果,另一方面也兼顾了区域分工合作的效率与公平,能够实现区域协调发展和生态环境永续保护的双赢。

二、区域分工与合作的理论分析

(一)生态产品和物质产品的分工与合作

按照资源禀赋和生产因素的比较优势差异,生态价值盈余的省域基于自身的资源禀赋主要从事生态环境的再生产活动,为社会提供生态产品和服务;而生态价值亏欠的省域则基于自身的资源禀赋从事物质产品的再生产活动,为社会提供物质生产资料[11]。生产物质产品的劳动和生产生态产品的劳动之间通过价值交换和实物补偿,形成区域分工和协调发展,使全社会的生产活动更高效[12]。

假设存在两个区域:生态价值盈余的省域(地区A)和生态价值亏欠的省域(地区B),A地区在生产生态产品上具有比较优势,B地区在生产物质产品上具有比较优势,为集中分析两种产品的供给,本文进一步假设两地区的人口无差异曲线相同,并具有相同的偏好,同时假设两种产品之间不存在运输成本和交易费用,并且生产资料能够在两种产品间自由的无成本转换①。

在不存在区域合作也即两区域是封闭的条件下,A地区和B地区的生产约束线和效用无差异曲线如图1所示。

图1 封闭条件下生产约束线和效用无差异曲线

图1中,横轴表示生态产品的产量,纵轴表示物质产品的产量,CD和C’D’分别表示A地区和B地区的生产约束线,I和I’分别表示效用无差异曲线。A地区生产生态产品具有比较优势,其生产约束线向生态产品方向也即横轴方向偏移;相反,B地区生产物质产品具有比较优势,其生产约束线向物质产品方向也即纵轴方向偏移。A地区和B地区的居民具有相同的消费偏好,也即两地区的效用无差异曲线I 和I’相同,两者生产和消费的均衡点分别为E和E’,而两条生产约束线与无差异曲线的斜率就表示生态产品和物质产品的相对价格之比,可以看出,A地区的生态产品价格较低,而B地区的物质产品价格较低,两者各自均衡时的生态产品产量为Q1和Q1’,物质产品的产量为Q2和Q2’

再次,假设两地区的产品可以自由流动也即在开放条件下,生态产品和物质产品可以在两个地区自由流动,由于两个地区的两种产品价格存在差异,因此在开放条件下两种商品会自由流动,如图2所示。

具体来说,A地区会为B地区提供生态产品,B地区会为A地区提供物质产品,结果就是A地区和B地区的生态产品和物质产品价格趋于一致。此时,A地区生产生态产品的比较优势进一步发挥,其生态产品的产量进一步增加,由Q1变为Q1*;B地区生产物质产品的比较优势进一步发挥,其物质产品的产量由Q2’变为Q’2*。并且通过地区间的交换和贸易,两地区的效应无差异曲线可以超过生产约束线,也即两地区的消费点分别达到Z和Z’。显然,地区间的分工与合作能够充分发挥各地区的比较优势,增加居民的福利水平。

图2 开放条件下生产约束线和效用无差异曲线

(二)区域分工的效率与公平

生态价值盈余的省域与生态价值亏欠的省域的区域分工,就是为了促使两地区的生态产品和物质产品能够合理流动,促进两地区的整体效益(生态效益和经济效益)最大化。

生态产品的产出可以理解为生态效益的产出,物质产品的产出可以理解为经济效益的产出,假设两者都是工业化建设的函数,不同的是前者是工业化建设的减函数,而后者是工业化建设的增函数。并且由于两地区资源禀赋和比较优势的不同,工业化建设对两种产品的边际产出是不同的。A地区在生态资源等方面具有比较优势,而生态资源对工业化建设的敏感性比物质资源更强烈,因此,在相同的工业化建设程度下,生态产品的减少程度会远远大于物质产品的增加程度。而B地区正好相反,相同工业化程度下,物质产品增加的程度要大于生态产品降低的程度。具体如图3所示。

图3 两地区生态产品和物质产品与工业化建设的关系

就整体效率而言,两地区生产生态产品和物质产品的分工与合作能够实现社会效益的最大化,A地区致力于生态产品的生产,保证生态效益最大化,适当减少工业化建设,这可以在降低较少物质产品的条件下提供更多的生态产品;B地区致力于物质产品的生产,保证经济效益最大化,加强工业化建设,提供更多的物质产品。同时,也正是这种分工的不同,造成了各地区经济效益和生态效益的不同,而这种分工在提高整体效率的同时,并未形成完善的合作机制,不利于区域的公平。这主要是因为在现行的政治经济体制下,物质产品具有清晰的产权归属,并且能够直接转化为经济价值,而生态产品的产权是模糊的,并且其具有较强的正外部性,大多数生态产品是典型的公共物品,它不能够进入市场进行自由交易,因此也不能够直接转化为经济效益,大部分生态产品被其他利益相关方无偿享有[13]。这就造成了A地区的边际成本大于边际收益,其生态产品提供的积极性不高,同时为满足本地区的经济效益而进行低效率的工业化建设,在经济效益增加较少的同时降低了大量的生态效益;相反,B地区在得不到A地区的生态效益提供时,必然会加大本地区的生态产品生产,这会降低高效率的物质产品生产,最终两地区的社会效应都降低。

三、区域生态补偿的理论框架与模型构建

(一)区域生态补偿的理论框架

理论上,A地区与B地区生产生态产品与物质产品的产量为分别为Q1与Q’2时,区域间处于较为公平的状态。但实际上,由于地区的分工不同,A地区致力于生产生态产品,实际生产的生态产品超过理论水平,产量达到Q1*,A地区处于生态价值盈余的状态;同理,B地区致力于生产物质产品,实际生产的物质产品超过理论水平,产量达到Q’*2,B地区处于生态价值亏欠的状态。但与物质产品产权清晰不同,生态产品由于其产权的模糊性和外部性,往往会被无偿享有,使生态价值盈余的地区A未能得到应得的收益,未实现区域公平。具体如图4所示。

图4 区域生态补偿理论框架

因此,为解决生态产品和物质产品生产的区域分工与合作带来的市场失灵问题,政府应制定一定的制度,如以超额生产的物质产品所产生的经济效益V2对A地区盈余的生态价值V1进行补偿,以保证各地区能够形成合理的合作范式,保证生态产品和物质产品合理配置,协调效率与公平的矛盾。建立区域间的生态补偿机制是解决生态产品外部性的有效途径,也是实现区域生态与经济协调发展的重要举措。但是,现阶段以本地区效益最大化为目标的有限理性的地方政府很难达成合理的生态补偿机制,这就需要国家运用行政手段进行调控。从区域的层面出发,以资源有偿使用为手段,对生态资源价值亏欠者进行生态惩罚,补偿生态资源价值盈余者,形成有效的激励与约束机制,实现区域经济发展和生态环境保护的协调。

(二)区域生态补偿的模型构建

1.生态价值当量核算方法

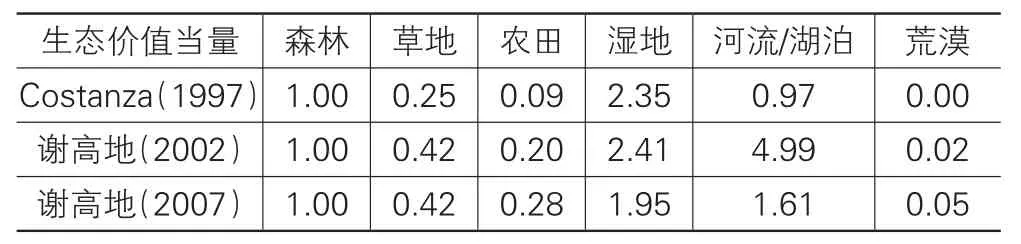

生态系统价值的确定是实施区域生态补偿的关键,但世界尚未形成统一的、公认的生态价值定价方法。1997年Costanza等人[14]在《Nature》上发表的《The value of the world’s ecosystem services and natu⁃ral capital》对定量评估生态系统价值具有里程碑的意义,将生态系统价值的研究推向高潮。此后国内学者开始广泛地定量研究生态系统价值,其中谢高地等人在Costanza等人研究的基础上于2002年和2007年对具有生态学教育背景的人分别发放问卷200份与500份,得到新的生态系统价值评估体系[15],见表1所列。

表1 国内外生态系统单位面积生态价值评估体系比较

本文参考谢高地等人的研究,以森林的单位面积生态系统价值做参照标准,将表1所示的六种生态系统价值进行当量化处理,见表2所列。在表2的基础上,将六种生态系统的单位面积生态价值当量分别乘以自身生态系统的面积(hm2),可得到森林、草地、农田、湿地、河流/湖泊、荒漠等的生态价值当量[15]。

表2 生态系统的单位面积生态价值当量

假设各省域的总生态价值当量与六种生态系统的生态价值当量存在一定的函数关系:

其中,Yi代表省域i的总生态价值当量;F、L、 M、W、S、N分别代表森林、草地、农田、湿地、河流(湖泊)、荒漠的生态价值当量。

参考刘春腊等人[9]的研究可知,单个生态系统的生态价值当量为对应的单位面积生态价值当量与生态系统面积的乘积,即

其中,Y单代表省域单个生态系统的生态价值当量;Uj代表某一生态系统对应的单位面积生态价值当量;Xj代表某一生态系统的面积;j代表某一生态系统(森林、草地、农田、湿地、河流/湖泊、荒漠)。

通过加总省域的各单个生态系统的生态价值当量,可得该省域的总生态价值当量,即

其中,UF、UL、UM、UW、US、UN分别代表森林、草地、农田、湿地、河流/湖泊、荒漠的生态价值当量;XF、XL、XM、XW、XS、XN分别代表森林、草地、农田、湿地、河流/湖泊、荒漠的面积。

2.生态补偿额度测算的理论模型

根据谢高地等人的研究可知,中国各省域的实际生态价值可表示为:

其中,Vi代表省域i的实际生态价值;P代表1个生态价值当量因子的经济价值量;K代表修正系数,根据研究省域的特征对该省域的1个生态价值当量因子的经济价值量进行调整,鉴于已有学者的研究[9],本文取值为1。

同时,根据上文理论分析,本文将各地区的产品抽象为物质产品与生态产品,用GDP代表物质产品价值,用本文计算得到的生态价值代表生态产品价值,各省域理论生态价值可通过实际总生态价值②、省域物质产品价值(地区GDP)与总物质产品价值(各地区GDP之和)确定。根据图4所示的区域生态补偿理论框架,基于各地区域分工与区域发展的公平原则,确定物质产品与生态产品的生产和消费比值相等,即

其中,Vi*代表理论生态价值;V总代表实际总生态价值;Gi代表地区i的生产总值;G总代表总的生产总值。

最后,根据实际生态价值与理论生态价值测算各省域的生态补偿额,“实际生态价值”与“理论生态价值”的差额即为生态补偿额:

其中,ECi代表省域i的生态补偿量;Ri代表省域i的剩余生态价值。当Ri>0时,说明省域i的生态价值实际量大于理论量,应得到生态补偿;当Ri<0时,说明省域i生态价值实际量小于理论量,应支付生态补偿。

四、中国省域的生态补偿额度测算

为计算各省域的实际生态价值,需要获得中国各省的森林、草地、农田、湿地、河流/湖泊、荒漠的生态系统面积,而理论生态价值的计算则需要获得人均地区生产总值的数据。本文以2013年全国各省域的数据为研究样本,所需数据均来源于《中国统计年鉴2014》与《中国环境年鉴2014》。

(一)生态价值当量因子的经济价值量

Costanza等人认为1个生态价值当量因子的经济价值量为54美元/hm2,相当于449.28元/hm2(按1997年8.32元/美元的基准汇率计算)[14]。谢高地等人在胡瑞法与冷燕[16]对中国主要粮食作物研究的基础上,计算得到2007年中国1个生态价值当量因子的经济价值量为449.1元/hm2[15]。由于中国每年的农业生产资料价格不断变化,可根据该价格指数(2007-2013)计算得到2013年中国1个生态价值当量因子的经济价值量为645.99元/hm2。另外,根据《中国统计年鉴》(2007-2013)公布的数据可知,我国各省域的农业生产资料平均价格水平与全国的平均水平较为接近③,因此2013年各省域的1个生态价值当量因子的经济价值量也取值645.99元/hm2。

(二)各省域生态价值当量的核算

由(3)式可计算得到中国各省域的生态价值当量,具体见表3所列。

表3 2013年全国各省域生态价值当量 万

由表3可知,中国各省域的生态价值当量差异较大,处于西部地区的生态价值当量最大,如内蒙古、西藏、新疆分别为10 009.35万、9 191.58万、6 333.28万;处于中部地区的生态价值当量次之,如湖南、江西、湖北分别为2 106.13万、1 873.08万、1 790.73万;而东部地区的生态价值当量最小,如天津、上海、北京分别为100.22万、112.87万、119.41万。说明我国省域的生态价值当量存在地带性的分布规律,与我国生态环境的地带性规律相契合,中西部地区与东部地区基于区域的分工与合作,根据自身资源禀赋的比较优势分别致力于生产生态产品与生产物质产品。

(三)各省域实际生态价值与理论生态价值核算

通过(4)式与(5)式可计算得到各省域的实际生态价值与理论生态价值,具体见表4所列。由表4可知,内蒙古的实际生态价值最大,为646.59亿元,其次为西藏、新疆、青海;天津的实际生态价值最小,为6.47亿元,其次为上海、北京、宁夏。而理论生态价值最大的省域为广东的459.80亿元,其次为江苏、山东、浙江;理论生态价值最小的省域为西藏的5.97亿元,其次为青海、宁夏、海南。

表4 2013年全国各省域实际生态价值与理论生态价值亿元

由表4可知,基于区域合理分工与合作的要求,中国部分省域具有生产生态产品的比较优势(如西藏、内蒙古、青海等),致力于生态产品的生产,实际生态价值高于理论生态价值;另一部分省域具有生产物质产品的比较优势(如江苏、广东、浙江等),致力于物质产品的生产,加强工业化建设,实际生态价值低于理论生态价值。然而,正是区域分工的不同造成了各地区经济效益和生态效益的不同。这种分工形式并未兼顾效率与公平,使整体效率提高的同时而公平问题突出。由于生态产品无法直接通过市场机制进行补偿,大部分生态产品被具有生产物质产品比较优势的省域无偿享有。区域公平要求各省域的居民应享有相同的生态产品与物质产品,但就现阶段而言,中国各省域的生态产品与物质产品配置失衡,一部分省域生态价值盈余,而另一部分省域则生态价值亏欠。为解决区域分工与市场失灵的问题,实现区域分工与合作的效率与公平双赢,生态价值亏欠的省域应对生态价值盈余的省域提供横向转移支付,建立区域间的生态补偿机制。

(四)中国省域生态补偿的额度

根据已得的各省域理论生态价值与实际生态价值,可得2013年中国各省域的生态补偿额,见表5所列。由表5可知,西藏、内蒙古、新疆等14个具有生态产品比较优势(生态价值盈余)的省域应得到补偿;江苏、广东、山东等17个具有物质产品比较优势(生态价值亏欠)的省域应支付补偿。其中,西藏生产生态产品产生的生态价值盈余最大,应补偿587.79亿元,其次为内蒙古、新疆、青海等,最小为海南的1.01亿元;江苏生产物质产品造成的生态价值亏欠最大,应支付369.44亿元,其次为广东、山东、浙江等,最小为陕西的8.91亿元。另外,从各省域生态补偿额占GDP的比重可知,致力于物质产品生产的省域需支付的生态补偿额只占GDP很小的一部分,最高的江苏也仅为0.62%,说明区域间的生态补偿并不会给生态价值亏欠省域的经济发展造成负担,属于合理的支付范畴。

表5 2013年全国各省域生态补偿额

五、结论与政策建议

本文从区域分工与合作的比较优势视角出发,基于区域资源禀赋的差异,将经典的两地区农产品和工业品的分工与合作扩展为两地区生态产品和物质产品的分工与合作,认为地区的分工使部分省域基于自身的比较优势致力于生产生态产品,造成生态价值盈余;另一部分省域基于自身的比较优势致力于生产物质产品,造成生态价值亏欠,在此基础上两地区在生态产品和物质产品之间进行合作,能够充分发挥各地区的比较优势。但是由于生产生态产品区域的生态产品价值很难转化为经济价值,使得生产物质产品的区域无偿享有生态产品,造成了区域发展的失衡,不利于区域公平和协调发展。为实现效率与公平的双赢,需要政府运用行政手段对此进行干预,促使生态价值亏欠的省域对生态价值盈余的省域提供横向转移支付,建立区域间的生态补偿机制,以弥补生态价值盈余区域的发展权损失和保护成本。文章在区域分工与合作的基础上,构建区域生态补偿的理论框架,根据不同区域的生态价值盈余与亏欠状态确定相应的受偿或补偿标准。

以2013年中国各省域的数据为例,在Costanza等人与谢高地等人得到的生态系统价值评估体系的基础上核算各省域的生态价值当量,进而计算得到各省域实际生态价值与理论生态价值,最终根据图4所示的区域生态补偿理论框架得到各省域的生态补偿额,认为以西藏为首的14个具有生产生态产品比较优势的地区应获得生态补偿,以江苏为首的17个具有生产物质产品比较优势的地区应支付生态补偿,且补偿者需支付的生态补偿额仅占GDP很小的一部分,不会给这些省域造成经济发展的负担。

此外,本文将研究样本的空间范围界定为省域范围,而没有考虑各省内部区域之间的生态价值盈余和生态价值亏欠状态,例如陕西省,测度的结果为2013年陕西省应支付生态补偿额8.91亿元,但陕西省内部的陕南三市(汉中、安康和商洛)多数地区为国家重点生态功能区,这些区域实际上是生态价值盈余区,应得到生态补偿,而陕北和关中地区特别是陕北地区的能源开发造成了大量的环境污染和生态破坏,为生态价值亏欠区,应支付生态补偿。因此,本文接下来的研究是测算更小空间单元内生态价值盈余和生态价值亏欠状态,以提供更加合理和具有可执行性的生态补偿标准。

基于以上结论,本文提出以下政策建议:

首先,建立横向转移支付制度。当前我国区域间的生态补偿更多的是通过纵向转移支付进行,平行政府间的横向转移支付制度缺失,严重影响资源配置效率和社会公平,使区域生态与经济发展的矛盾突出。2015年9月中共中央、国务院印发的《生态文明体制改革总体方案》中提出“制定横向生态补偿机制办法,以地方补偿为主,中央财政给予支持”。我国应建立平行政府间的横向转移支付制度,以资源有偿使用为手段,让生态资源价值亏欠者对生态资源价值盈余者进行补偿,调整区域间的利益分配,实现区域间生态环境和经济的协调发展。由于各区域间存在利益竞争关系,平行政府间的横向转移支付极可能会遇到一些问题,中央政府仍需发挥重要的调控作用对各区域进行协调,保证生态资源价值盈余者受到补偿。

其次,完善生态服务市场构建。构建反映市场供求和资源稀缺程度、体现自然价值和代际补偿的生态服务市场,明确环境资源产权,通过有序的环境产权市场进行生态产品的交易,使生态资源的价格机制发挥作用。当环境资源产权界定模糊和产权制度缺失时,生态资源的过度开发和环境破坏等现象就会不断出现,只有在保证生态资源的所有权归属国家的前提下,建立有效、明晰的产权制度,明确利益相关者在市场交易中的权、责、利关系,才能构建完善的生态服务市场,降低生态产品的市场交易成本,最终实现资源的优化配置。

最后,健全生态补偿立法。虽然我国目前已建立了较为完备的资源和环境保护的法律体系,但对于生态补偿的立法明显滞后于发达国家,缺乏专门针对生态补偿立法的法律法规。2014年4月修订的《环保法》第三章“保护和改善环境”第三十一条提出:“国家建立、健全生态保护补偿制度。国家加大对生态保护地区的财政转移支付力度。有关地方人民政府应当落实生态保护补偿资金,确保其用于生态保护补偿。国家指导受益地区和生态保护地区人民政府通过协商或者按照市场规则进行生态保护补偿。”这些原则性的规定并不能满足我国区域间生态补偿的具体政策要求。我国应尽快出台具有较强针对性的生态补偿法律法规,明确规定生态补偿的内容、标准及方式等操作性细节,具体指导区域间生态补偿的实施。

注释:

①当模型放松这两种假设条件时,可以看作是产品价格的上升,因此会降低两者的产量,但当两者控制在一定范围内时,仍然可以提高两地区的社会福利水平。

②本文假设理论生态价值总量与实际生态价值总量相等,以便考察区域间的生态价值的分配问题。

③主要是因为自2004年以来,我国对各省域在农业生产、农机补助等方面给予大量补贴。

参考文献:

[1]魏楚,沈满洪.基于污染权角度的流域生态补偿模型及应用[J].中国人口·资源与环境,2011,21(6):135-141.

[2]李国平,李潇,萧代基.生态补偿的理论标准与测算方法探讨[J].经济学家,2013,(2):42-49.

[3]张伟,张宏业,张义丰.基于“地理要素禀赋当量”的社会生态补偿标准测算[J].地理学报,2010,65(10):1253-1265.

[4]仲俊涛,米文宝.基于生态系统服务价值的宁夏区域生态补偿研究[J].干旱区资源与环境,2013,27(10):19-24.

[5]丁四宝,王晓云.我国区域生态补偿的基础理论与体制机制问题探讨[J].东北师大学报:哲学社会科学版,2008,234(4):5-10.

[6]王昱,丁四宝,王荣成.区域生态补偿的理论与实践需求及其制度障碍[J].中国人口·资源与环境,2010,20(7):74-80.

[7]Wäktzold F,Drechsler M. Spatially Uniform Versus Spatial⁃ly Heterogeneous Compensation Payments for Biodiversityenhancing Land-use Measures[J]. Environmental and Re⁃source Economics,2005,31(1):73-93.

[8]胡小飞,傅春,陈伏生,等.国内外生态补偿基础理论与研究热点的可视化分析[J].长江流域资源与环境,2012,21 (11):1395-1401.

[9]刘春腊,刘卫东,徐美.基于生态价值当量的中国省域生态补偿额度研究[J].资源科学,2014,36(1):148-155.

[10]樊万选,夏丹,朱桂香.南水北调中线河南水源地生态补偿机制构建研究[J].华北水利水电学院学报:社会科学版,2012,28(2):67-71.

[11]张金泉.生态补偿机制与区域协调发展[J].兰州大学学报:社会科学版,2007,35(3):115-119.

[12]金波.区域生态补偿机制中的区域分工模式研究[J].工业技术经济,2011,213(7):108-114.

[13]李健,钟惠波,徐辉.多元小集体共同治理:流域生态治理的经济逻辑[J].中国人口·资源与环境,2012,22(12):26-31.

[14]Costanza R,d’Arge R,de Groot R,et al. The Value of the World’s Ecosystem Services and Nature[J]. Nature,1997,387:253-260.

[15]谢高地,甄霖,鲁春霞,等.一个基于专家知识的生态系统服务价值化方法[J].自然资源学报,2008,23(5):911-919.

[16]胡瑞法,冷燕.中国主要粮食作物的投入与产出研究[J].农业技术经济,2006(3):2-8.

[责任编辑:周业柱]

●华东经济

A Study of Ecological Compensation from the Perspective of Regional Division

LI Guo-ping,WANG Yi-qi,ZHANG Wen- bin

(College of Economics & Finance,Xi’an Jiaotong University,Xi’an 710061,China)

Abstract:Firstly,the paper explains the comparative advantage theory of regional division and cooperation in a new way,puts forth the establishment of division and cooperation of interregional ecological products and material products,in order to use regional resource endowments to improve the efficiency. However,it is difficult to translate ecological products into eco⁃nomic value because of the existence of externalities,which results in the problems of regional development imbalance and in⁃equity. The paper argues that the establishment of interregional ecological compensation mechanism is an important way to co⁃ordinate efficiency and fairness and to solve regional development imbalance. Secondly,the paper,based on regional division and cooperation of ecological products and material products as well as according to ecological value equivalent,determines the amount of regional ecological compensation by comparing the state of ecological surplus value and ecological owe value. Fi⁃nally,the paper,taking the provincial data of China in 2013 as the research sample,empirically estimates the state of every provinces’ecological surplus value and ecological owe value,the results show that 14 regions of ecological surplus value,headed by Tibet autonomous region,should be compensated,and 17 regions of ecological owe value,headed by Jiangsu prov⁃ince,should pay the compensation. The estimated amount of ecological compensation in this paper is only a very small propor⁃tion of the GDP of compensation subject,which is not a burden to economic development and is a reasonable payment,and provides a useful reference for determining interregional ecological compensation standard.

Keywords:regional ecological compensation;division and cooperation;ecological value equivalent;efficiency and fairness

作者简介:李国平(1955-),女,四川宜宾人,教授,博士生导师,研究方向:区域产业,资源持续利用;王奕淇(1988-),女,海南三亚人,博士研究生,研究方向:区域经济,资源环境经济学;张文彬(1985-),男,河北唐山人,博士研究生,研究方向:金融工程,资源环境经济学。

基金项目:国家社会科学基金重大项目(12&ZD072)

收稿日期:2015-09-07

中图分类号:F205

文献标志码:A

文章编号:1007-5097(2016)01-0012-07