明清时期水工技术初探

——以江苏淮安清口水利枢纽为例

2016-03-01祁小东

祁小东

(淮安市博物馆 江苏淮安 223001)

明清时期水工技术初探

——以江苏淮安清口水利枢纽为例

祁小东

(淮安市博物馆 江苏淮安 223001)

2008—2013年,淮安市博物馆对淮阴区码头镇和洪泽县境内的里运河故道、坝址等明清水利工程遗址进行了调查和发掘,对这些遗产所体现的水利科技与水工技术有了进一步的揭示。大运河上最著名的清口水利枢纽工程是我国特有的防洪工程形式,堤防主要以土筑堤坝为主,自身有一套完整的防洪体系和养护方法,在堤坝的险要区段或薄弱地段采取相应的防护措施以增强其稳固性和抗冲击能力。遗址体现的土工技术、砖石工技术和埽工技术与文献记载相互印记,至今仍有十分重要的借鉴意义。

明清时期 淮安 清口水利枢纽 水工技术

一、概述

江苏淮安地处淮河下游,境内自古以来河湖众多,而控扼泗水入淮之口的河口——泗口(又称“淮泗口”或“清口”)在早期就是重要的水上交通枢纽和咽喉要地。从隋唐至明清,这里一直都是南北漕运的枢纽,尤其是12世纪末,黄河侵泗夺淮入海以后,这里又成为黄淮运的交汇之地。根据中国文化遗产研究院的勘察结果,“在大运河七个最具代表性的枢纽中,淮安清口水利枢纽历史最为悠久,而且最具时间上的连续性,中间从未中断过”[1]。2008年10月至2013年10月的五年间,为配合各项建设工程及文保项目,淮安市博物馆先后对淮阴区码头镇和洪泽县境内的里运河故道、天妃坝石工、顺黄坝遗址、顺水堤遗址、御坝遗址、七堡堤工遗址及洪泽湖大堤信坝遗址等进行了勘探与发掘,取得了一系列重要成果(图一)。这些发掘成果不仅使我们对运河遗产有了较为全面的认识,而且让我们对这些遗产所体现的水利科技与水工技术有了进一步的理解。

二、清口发掘体现的水工技术

在清口水利枢纽众多工程设施中,堤防是最重要也是数量最多的一种,它是解决人工运河特别是黄河下游防洪问题的一项重要措施,是我国特有的防洪工程形式。堤防主要以土筑堤坝为主,其自身也有一套完整的体系和养护方法,在堤坝的险要区段或薄弱地段会采取一些防护措施,用以增强堤坝的稳固性和抗冲击能力。按照考古发掘将这些遗址和有关遗迹现象加以归纳,其体现的水工技术主要包括土工技术、砖石工技术和埽工技术等三类。

(一)土工技术

土工就是筑堤。运河、淮河特别是黄河,为了使它们能够很好地发挥作用,必须在河道两边筑堤来约束其流向,防止河水泛滥,危害河两岸及下游人民群众的生命财产。淮安境内的堤坝随处可见,当地人多称之为“堆”。这些土“堆”虽然其貌不扬,却有很高的遗产价值,是古代水利工程的重要见证,亦是水工设施的重要参考框架。它们不仅可以标示河道的位置与走向,而且是确定闸座、堰坝根基位置的依据,也是体现运河遗产真实性和完整性的重要实物依据。下面主要以堤坝的格局来说明。

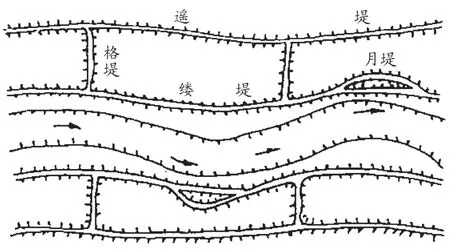

明末治河名臣潘季驯曾四次主持治理黄河和运河,前后长达27年。他吸取前人成果,全面总结了中国历史上治河实践中的经验,提出了“蓄清刷黄”和“束水攻沙”的方法。为了实现这一目的,他十分重视堤防的作用,由此创造了“二重堤防”的理论(图二)。具体要点为:

图一//考古发掘点位置示意图

首先,在临近黄河水边筑缕堤用来约束水流,使水流集中,以增强水流的动能,起到“刷沙”的作用,即所谓“束水攻沙”。经过调查,黄河缕堤部分仍存,其中南岸缕堤东起七堡村,西至四堡村。北岸缕堤东起陶庄村,西至新庄村。其次,在缕堤以外再筑一道遥堤,用以拦截缕堤溃决的洪水,即所谓“拦洪防溃”。在遥堤与缕堤之间再筑横格堤,一是防止缕堤溃决的洪水再沿遥堤向下游方向流动,将河滩地冲成深槽,二是使溃决的洪水遇格堤的阻挡而停止,水中的泥沙沉积于河道的滩面上,滩地淤高,可以相应地增强堤防的御洪能力,即“淤滩固堤”。“淤滩固堤”不仅能使大堤更加稳固,堤上还可以种植庄稼,发展农业生产。考古调查发现在今废黄河北岸缕堤与中运河南岸纤堤之间有南北向的一道堤坝,与黄河故道为垂直关系,北起张庄村,南至大仲工,现在为高出地面的土梁,呈带状分布,残高约1米。经过分析,这就是黄河遥堤与缕堤之间的格堤。

最后,在缕堤溃决或是薄弱处加筑月堤,这样就形成遥堤、缕堤、格堤与月堤组成的双重堤防系统。

图二//双重堤防体系示意图

另外,在双重堤防建设完成后,为了进一步逼黄河向北,防止其再倒灌洪泽湖,在清口地区又陆续修建了一系列堤防设施。其中,明远路南侧的堤坝分布在空间格局上,最有说服力和可观赏性。这一区域以顺水堤为纽带,将临清堤、南岸缕堤、戗堤、御坝及御坝坝尾土堰很好地串联起来,使得在洪泽湖北侧、清口西北的堤防系统形成一个梯形布局,其稳固性与抵御洪水的能力大大增强。在这其中,戗堤与临清堤组成平行的双重挡水堤,中间的御坝尾缕在某种程度上起到了格堤的作用。在梯形中部位置形成一个面积很大的空地,一方面,如果黄河突然决口,对抢修堤坝能起到争取时间的效果,洪水退去也为“淤滩固堤”留有足够的空间;另一方面,还能在此区域发展农业生产。而明远路北侧区域有保护里运河和惠济祠的天妃坝砖石工与卞家汪石工;为堵截新旧陶庄引河而新筑拦黄坝与顺黄坝,又有在这两道堤坝之间修筑的错综复杂的堤坝。

历经康熙、雍正、乾隆三朝的精心治理,至乾隆五十一年(1786年)时,清口一带黄淮运的局面为之一新,清口地区的堤防设施已臻完善。黄河南岸缕堤、临清堤与束清坝相互连接,惠济祠西又有固若金汤的天妃坝与卞家汪石工,它们二者之间形成狭长的通道,南边洪泽湖东侧的高家堰用于“蓄清”,然后在通道中达到了“束水”的目的,水流湍急最后在御黄东西坝处畅出敌黄,最终达到“攻沙”与“刷黄”的目的。完善的堤防系统不仅体现了我国古代先民在同大自然博弈中闪烁出的聪明才智,更为重要的是有力地保障了里运河与漕运的畅通,维护了国家的长治久安。

(二)砖石工技术

清口地区经过考古勘探与发掘的砖石堤坝主要有洪泽湖大堤、天妃坝砖石工、七堡石工及顺黄坝碎石坦坡等,按堤坝的形态可将其分为直立式墙体和坦坡两类。直立式墙体所体现的水工技术主要有砌砖与砌石技术、胶结技术及金属固结技术等。坦坡可以粗略分为两种,一种铺砌较为平整,另一种为碎石坦坡,其体现的水工技术主要是按照合理比例在墙体或土坝迎水面修筑坦坡,对洪水冲刷起到了消浪作用,从而加固堤坝的稳固性。

1.直立式墙体

(1)砌砖与砌石技术

水工建筑物的砌石最重丁顺间砌,顺砌为石料长边与水流方向相同,丁砌则与水流方向垂直。特别重要的建筑,面石要求层层丁砌,砌筑自然稳当,如果一层丁砌,一层顺砌,也比较持久[2]。天妃坝清代石工从上到下分别由嘉庆年间包石(一层条石)、乾隆十九年加高的砖(6—9层)及康熙三十年重建的条石(暴露出3层条石,根据2008年发掘,向下至少还有12—15层条石)砌筑而成。其中康熙时期石墙有一顺一丁、三顺一丁或两顺一丁等方式,乾隆十九年加高的砖工全为丁砌,由下到上分别是横丁(两层)—竖丁(一层)—横丁(两层)—竖丁(两层)。这种砌筑方式与文献记载相吻合,与乾隆十九年惠济祠一带黄强淮弱、黄水满溢上涨直抵惠济祠威胁里运河的水势情形相契合。至于为什么用砖而不用石,一来可能是由于在石工里面辅以砖工以降低开支,二来考虑到“加高堤工会加重坝体基础承重能力,因此改用砖砌”[3](图三)。

堤工砌石必须打凿合乎规定,砌于建筑物表面的面石必须六面齐整。以黄河上的石工为例,清代尺寸为“丁石务要长三尺以外,顺石务要长二尺四五寸,宽厚均要一尺二寸”[4]。再以天妃坝石工为例,其顺石长度经过测量,大部分长度超过76厘米,即文献记载的二尺四五寸。宽度有42、45和75厘米不等,只有小部分小于一尺二寸。厚度最大48、最小18厘米,以20和40厘米居多,基本与文献记载相符。

无论是石工还是砖工,砌好后都要注意错缝勾压,砌缝务要密致,以竹蔑签不能插入为好。以洪泽湖大堤周桥段为例,每块条石在砌筑之前都经过精细打磨,条石与条石之间垒砌得严丝合缝,连一张纸都很难插入,犹如埃及金字塔垒砌工艺一般,真的是集坚固与美观于一体(图四)。砌好之后,外面还要勾缝以期严整,防止水流冲刷破坏。天妃坝明代砖工最西侧坝体由上到下从第5层至第11层的砖与砖之间都用石灰填缝,石灰细腻,缝隙填补严密,至今仍保持如新(图五)。

砌石有明收和暗收之分。明收系面石逐层向内收进一寸至四五寸不等,表面呈斜坡状。以天妃坝为例,石工每层条石之间由面石向下逐层向外突出0.1—0.3厘米,表面为斜坡状,断面呈梯形,这样的结构有利于堤坝的稳定性与抗冲击性。

图三//清代天妃坝砖石工程结构

图四//洪泽湖大堤周桥段石工

图五//明代天妃坝砖工之间的白灰层

此外,为了使石工更加稳固,一般都会在石工墙内侧砌砖墙。雍正年间以善于筑坝著称的河道总督嵇曾筠对此有独到的见解,“里石之后复衬河砖,盖土石性殊,难于联署,以砖贴土,诚有妙理。如或聪明自用,更改成规,动谓砖石不坚,不如省去,不知土、石性难融合,分而不属,大有疏虞。是衬砖之贵乎如式者”[5]。洪泽湖大堤经过解剖,其结构为双层独立,外侧挡水,里侧挡土。清代修筑的石工墙,在墙后加柜,并使用条石与砖柜搭连,每丈搭三块丁石。砖柜由河砖构成,均丁头立砌于石墙后面,构成上大下小的梯形断面。这是考虑到石料与土料之间弹性模量相差较大,采用弹模居中的砖料以过渡,以兹巩固。

(2)胶结技术

据明代宋应星《天工开物》记载,我国传统筑蓄水池的配比是“(石)灰一份,入河沙、黄土二份,用糯粳米、羊桃藤汁和匀,轻筑坚固”[6]。明代徐光启称砌筑之灰浆为“甃齐”,而灌缝之灰浆称“筑齐”。“清代灌浆一般是砌石一层并砌石之后的河砖安砌完毕,再填夯砖后灰土三尺。待砌石、砌砖、灰土砌筑完毕,即开始灌灰浆。灰浆灌足后,略微吹凉稍干,再继续向上层砌筑。灌浆必须层砌层灌,不得砌石两三层后再灌,以保证灌浆饱足。”[7]灌浆多以石灰和糯米汁熬制,每石糯米汁加石灰一二斤,“实乃稠腻之良法”[8]。在米汁中还要适当加少许盐酱,加盐酱后连缀砌石的铁锔、铁锭容易生锈,有利于石铁之间的固结。

我们对天妃坝明代砖工所用胶结物观察后发现,灰浆材质为石灰与糯米汁,其特点是粘稠、细腻、纯净且坚致。特别是最东侧的砖墙上,在灰浆中又加入了草木灰,使灰浆颜色呈灰白色。由于灰浆配比适当,纯度高,使得砖墙十分坚固,发掘时使用一般铁锹很难将其撬起。

(3)金属固结技术

为了使石工墙更加稳固,建造者往往在石工的墙顶及关键部位用“亚腰形”或“]”形锔扣勾连,使石工墙的稳定性大大增加,提高了抗击风浪的能力。文献记载生铁锭用于“两石接缝处所,必须凿槽安扣铁锭,块块联络,不致被水冲揭。铁锭一般长六寸五分,两头宽二寸五分,腰宽一寸六分,厚二寸,重十二三斤”[9]。铁柱和铁锔均为熟铁打造。铁柱用于两层石料之间,直径一寸二。铁锔用于两相邻石料之间侧面的联络,用扁方铁攀穿入牵连。天妃坝石工墙只发现了锔扣槽,一处位于两块面石之间,呈亚腰形,长18、宽4~12、深6.5厘米,另外两处均位于上下条石连接处且都是锔扣的一半。2014—2015年发掘揭示的板闸遗址,在闸门、东西翼墙的面石上共发现亚腰形锔扣14个,“]”形锔扣12个,两类锔槽共55个。两种锔扣均为熟铁制成,其中亚腰形锔扣长21或22厘米,两侧宽13厘米,束腰处宽4.5、5.5或6.5厘米,“]”形锔扣长20或22厘米,宽4或5厘米(图六)。

2.坦坡

(1)平整坦坡

康熙时期,河督靳辅在实践中发现,洪泽湖大堤石工墙虽然坚固,但遇有风浪冲击,常常坍塌,而堤下有坦坡的堤段抗御风浪冲刷的能力则较强。因此他主张在大堤临水面修筑坦坡。文献记载,靳辅所筑坦坡,在“洪泽湖大堤上自七里墩、武家墩、高家堰、高良涧至周桥闸北,共长12800余丈。其中,有3800多丈可直接于堤下筑坦坡,其余则因堤脚存水,须于离堤1丈处密下排桩,多用板缆,以蒲包包土填出水面,再用芦柴捆成1尺高小埽镶边,内加散土,用力夯杵,筑成坦坡”[10]。然后于其上密布草根草子,用来坚固堤土。总之,每堤高1丈,填土坦坡8丈,直至填出水面。

图六//板闸遗址翼墙条石之间的锔扣

2014年3—4月间,我们在洪泽湖大堤上选择了两个地点进行勘探,一处位于洪泽县与淮阴区交界的赵集镇高堰村,另一处位于县城高良涧镇钱马村。这两处都发现了石砌坦坡。其中,第一处坦坡与石工墙和石砌台基相连,由东向西呈缓坡状,长35.4~37.5米,南北勘探宽度27米,根据目前勘探在石工墙迎水面都有,高度不详,距地表深度不等,最浅3.8、最深4.95米,平均深度在4.3米左右。坦坡由石工墙至张福河基本上呈缓坡状,落差最大2.2米。向西8米较为平坦,再向西2米呈坡状,落差0.5米,又向西突然抬升,使得整个护坡呈馒头形突起,长3米,宽度不详,高0.7米,距地表3.6米。向西4米又是一处类似突起,较前者略高且坡度略缓,长5米,宽度不详,高1米(图七)。这处坦坡与文献记载基本吻合,都是在石工墙下直接砌筑,其中第一处坦坡在靠近河边处有多处凸起,形成高低不平的形态,这样的设计可以减缓洪水冲刷的速度与力度,也就是靳辅认为的“汹涌之势一遇坦而其怒自平,惟有随波上下而无所呈其冲突,坦坡之力反有倍蓰于石工者”[11]。

(2)碎石坦坡

“坦坡的修筑是靳辅的一项创造,不仅自己甚为推崇,还得到康熙皇帝的嘉许,后人据此创筑碎石坦坡。”[12]碎石坦坡有的书中也称“抛石护岸”,指的是汛期在迎溜顶冲的堤段抛下砖石保护堤基,即在险工段准备大量石块,一旦河势冲刷堤岸,即将石块抛下,稳定堤脚,保护堤基,挑溜外移。抛石是一种主要用于配合埽工或石工的护岸工,在土堤或石堤岸边形成斜坡,能起到消浪的作用。

顺黄坝遗址和创筑于康熙四十一年的顺水堰北侧都发现有碎石坦坡。顺黄坝遗址2012年发掘揭示的碎石堆筑在埽工北侧,整体呈不规则形分布,整体长16、宽3~7.5、高0.2~0.5米,中间高,四周低。石头大小不一,较为杂乱(图八)。在发掘点西北顺黄坝缓坡北侧经过勘探也发现有碎石坦坡,宽度在6~28米之间,由缓坡中部位置向坡底(河里)延伸,最浅处仅1米,最深处达到7米。我们以勘探Ⅰ区为例,发现的坦坡南北长25、东西宽17.5、距地表深度2.8~6米。根据测量,由土堤坝中部,即坦坡起点到坦坡结束点长度为20、深度为6、坦坡长17.5米,计算后的结果也基本接近于靳辅消浪坦坡设计的1:8的比例。

图七//洪泽湖大堤第一勘探地点坦坡平、剖面图

图八//顺黄坝遗址2012年发掘揭示的碎石坦坡

图九//顺黄坝遗址2009年TG1内的埽工、篾缆与桩橛

顺水堰(又称“七堡石工”)的坦坡也筑于土堤坝北侧,废黄河南岸,发掘揭示出总长28、宽4、高0.5米,其堆砌方式与顺黄坝北侧的碎石坦坡相似。此外,我们经过勘探,在土堤坝与废黄河之间除局部区域被破坏仅存零星碎石外,其余都有石工分布。石工整体呈弯曲状,总长约1500米,宽度在5~15米之间,距地表深度不等,基本在1~2.5米之间。石工都是碎石堆砌而成,埋藏情况与发掘情况基本相同。

(三)埽工技术

埽工是主要用树枝、秸秆、草和土石等卷制扎捆而成的水工构件,其中单个的埽称为捆或埽由,多个埽叠加连接构成建筑物称为埽工。由于埽具有良好的柔韧性,易适应水下复杂的地形(尤其是软基),在多沙河流上使用十分普遍,它是我国古人适应生产力水平低下的情况而发明创造出的一种治河技术。“早期的埽工称作茨防。茨是芦苇、茅草类植物。最早谈到茨防应用的是齐国稷下先生慎到。埽工正式得名是在北宋初年,那时埽工已成为黄河修防的主要工程措施。宋代以后直至民国年间,埽工都是堵口和护岸的主要工程形式。”[13]

埽工的固定方式一般有两种,一是用长木桩贯穿埽体,直插河底;二是用绳索将埽体固定在事先埋于堤上的桩橛。

埽工在清口水利枢纽的各类堤坝上(主要有顺黄坝遗址、御坝遗址、顺水堤遗址、里运河堤等)发现较多,根据考古勘探与发掘的情况,埽工一般铺设在土筑堤坝的迎水面,与碎石坦坡一起构成护岸与抢险堵口的防护措施。

乾隆年间总河萨载修筑顺黄坝,由于其直面黄河,土筑堤坝难以承受经年累月的冲刷,于是人们在迎水面不断地铺设大量埽工来保护土堤。从2008年至2012年,我们先后对顺黄坝进行过五次发掘,都发现了较多的埽工遗迹。

2009年顺黄坝遗址在TG1内共清理出11层埽工,整体呈由西南向东北倾斜状。埽工薄厚不等,最厚达150厘米,最薄仅6厘米,埽工与黄砂土相互叠压,交互出现。其中,第10层埽工西侧在顶层黄砂土下开始出现,并有南北向三根木桩插入埽体与黄土,向下有一层黄土,再向下又是埽工并有三根木桩直立钉在埽工上,与之对应的西侧又有三组木桩,每组两根相互交叉。在第一层木桩东侧(与其相对面)揭示出5根草绳(文献中称“篾缆”)斜铺在第7层埽工上,这二者之间空间较大,是一整捆埽工,也就是捆扎第6层埽工,可以辨认出当时篾缆是系在这三根木桩上面用以捆扎好埽体后投入河里堵口的。另外,探沟北侧与蔑缆在同一高度有一根木桩,略向东南倾斜,我们认为这根木桩就是用来捆绑篾缆的堤上桩橛。这些情况与文献中关于埽工的固定方式相一致(图九)。

2012年在TG1内揭示的埽工,由南向北地势呈倾斜状,埽工共清理出6层,其中第②层长9、宽0.38~0.57、厚0.01米,依据南高北低的地势顺势铺下,与文献中描述的“卷埽”十分相似。在埽工前面即北侧另有碎石。由于埽工材料极易腐朽,埽前陡立,一经大溜淘刷,往往数段埽工同时塌陷。乾隆后期开始在埽前抛石,由于抛石外坡较缓,含沙水流灌入抛石体缝隙,“黄水泥浆灌入,凝结坚实,愈资巩固”[14]。埽工与抛石结合使用,无疑对黄河大溜的冲刷起到了双重保险的作用(图一○)。

三、结语

淮安运河源远流长,清口水利枢纽工程曾经是运河上最重要的节点之一。随着历史变迁与社会的发展,特别是现代水利建设中工程材料的根本性改变,曾经大量使用的建筑材料与水工技术都已弃之不用,致使其逐渐失去原有的功能而成为了历史遗产,但诸如潘季驯的“束水攻沙”思想在治理黄河等多沙河流的防洪和排涝等方面至今仍有十分重要的借鉴意义。

图一〇//顺黄坝遗址2012年TG1内的埽工

[1]中国文化遗产研究院大运河淮安段遗产本体调查方法研究课题组:《大运河清口枢纽工程遗产调查与研究》,文物出版社2012年,第174页。

[2][13]周魁一:《中国科学技术史·水利卷》,科学出版社2002年,第279,331、332页。

[3]清·李世禄:《修防锁志》卷一三,水利珍本丛书本,第227页。

[4][7]清·徐端:《安澜纪要》卷上,第58、61页。

[5]清·嵇曾筠:《石工说》,贺长龄等《清经世文编》卷一○三,中华书局1992年,第2509页。

[6]明·宋应星:《天工开物》卷中,岳麓书社2002年,第260页。

[8]清·李世禄:《修防锁志》卷一二,水利珍本丛书本,第233页。

[9]清·章晋墀、王乔年:《河工要义》,光绪三十四年,永定河工研究所铅印本,第49页。

[10]清·靳辅:《靳文襄公奏疏》卷一《经理河工第三疏》,文渊阁四库全书本,台湾商务印书馆1983年,第462页。

[11]清·靳辅:《治河要论》,《清经世文编》第三册卷九八,中华书局1992年,第2403页。

[12]王英华:《洪泽湖——清口水利枢纽的形成与演变:兼论明清时期以淮安清口为中心的黄淮运治理》,中国书籍出版社2008年,第91页。

[14]清·黎世序:《复奏碎石坦坡情形疏》,《清经世文编》卷一○二,中华书局1992年,第2495页。

(责任编辑:刘兴林;校对:张平凤)

Water Engineering Technologies in the Ming and Qing Dynasties: The Qingkou Water Project in Huai’an,Jiangsu,as an Example

QI Xiao-dong

(Huai’an Municipal Museum,Huai’an,Jiangsu,223001)

From 2008 to 2013,Huai’an Municipal Museum conducted investigations and excavations on the Ming and Qing water engineering sites including the ancient canals and dams located within Huaiyin’s Matou township and Hongze county,outlining a picture of the water engineering technologies and skills of the time.The Qingkou water project on the Grand Canal is a flood-prevention system only seen in China, which used the earthen dam as the basic solution and was facilitated with a complete flood-prevention system and conservation mechanism.Extra preventive measures were applied on the most risking sections.The civil engineering technologies and the masonry and fascine skills reflected in the Qingkou project are in accordance with what were recorded in historical literature,and are still serving as a great reference.

the Ming and Qing dynasties;Huai’an;Qingkou water project;water engineering technologies

K871.45;K871.49;K878.4

A

2015-10-29

祁小东(1982—),男,江苏省淮安市博物馆馆员,主要研究方向:淮安地区历史与考古。