南方地区唐宋元时期滴水研究

2016-03-01高义夫

高义夫

(吉林大学边疆考古研究中心 吉林长春 130012)

南方地区唐宋元时期滴水研究

高义夫

(吉林大学边疆考古研究中心 吉林长春 130012)

长江流域以及广东地区等南方地区的衙署、寺庙、居址、城址、墓上建筑等遗址中出土了一定数量的唐宋元时期滴水,其中以峡江地区及长江下游地区分布较密集。出土滴水整体呈长条弧形和弧边三角形两种形状,大致可分为唐-五代时期和宋-元时期两个阶段。唐-五代时期主要流行长条形滴水,饰几何形图案;宋-元时期沿用长条形滴水的同时,主要流行弧边三角形滴水,纹饰图案较为丰富。对比宋金西夏时期北方地区的滴水,可知其时南北地区滴水呈现出鲜明的地方特色,尤其是纹饰相差较大;元代后趋于一致,历明清沿用至今。

唐宋元时期 南方地区 滴水

滴水是常见的建筑构件,使用时接于檐头板瓦前端,既起排水作用,保护建筑物,又可装饰建筑,唐宋及以后与瓦当组合使用于高等级建筑屋檐。学界历来对瓦当的研究较重视,而对滴水的研究不多[1]。长条弧形滴水在《营造法式》中称为“重唇板瓦”,三角形弧边滴水在明清时期称为“滴子”或“滴水”[2],笔者将两者统称为“滴水”。唐宋元时期滴水纹饰与形状均发生较大变化,研究其演变规律对于判断建筑遗址年代具有重要意义。本文的研究范围为唐宋元时期长江以南地区,但由于各地区考古工作开展程度及侧重点不同,部分省份该时期建筑遗址发现较少,因此主要涉及长江流域以及广东地区的少数遗址。

一、南方地区唐宋元时期遗址出土滴水及其类型

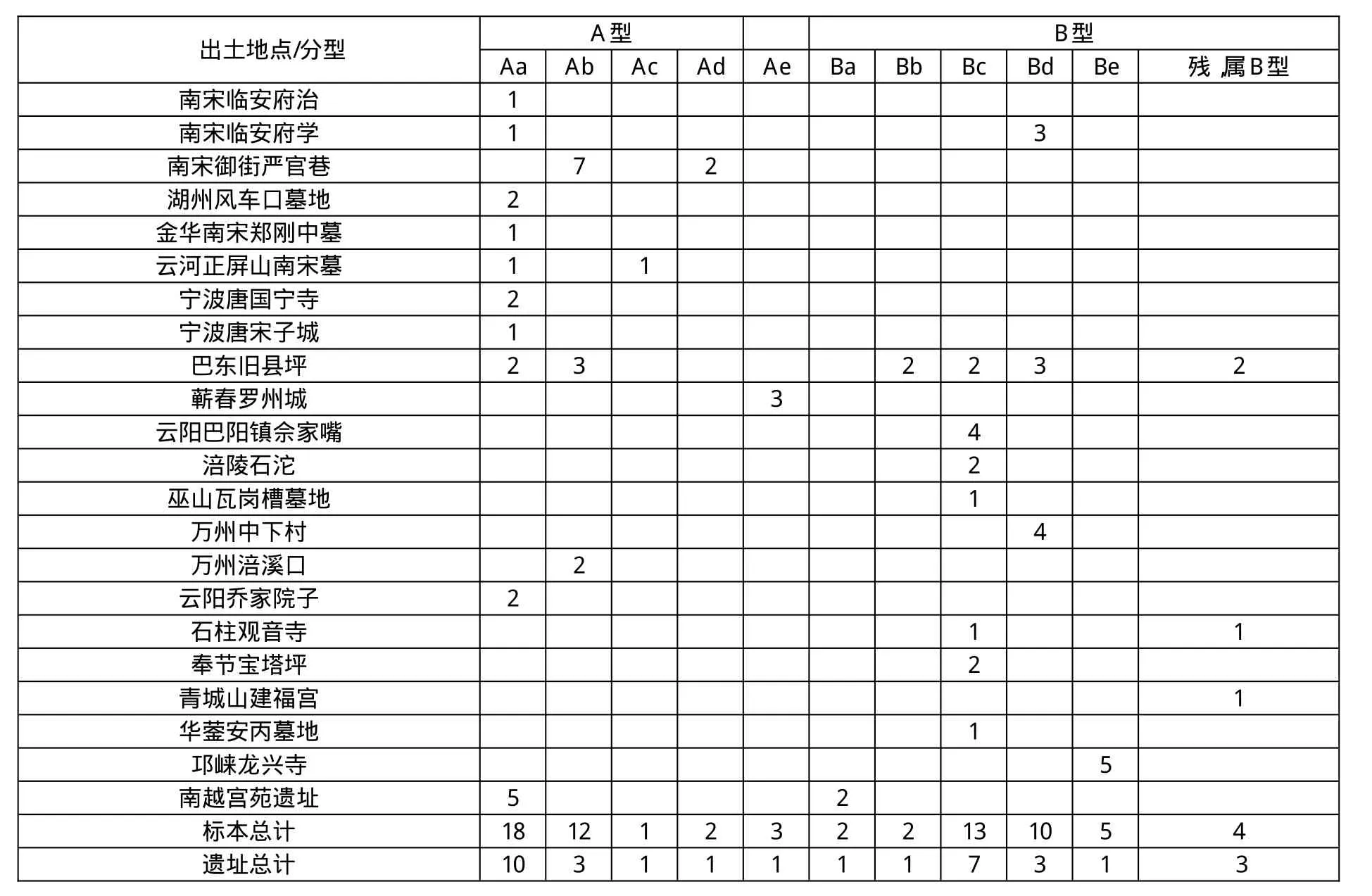

南方地区滴水主要出土于衙署、寺庙、居址、城址、墓上建筑等遗址中(表一),其中以峡江地区及长江下游地区分布较密集。峡江流域由于三峡地区考古工作的开展,发掘了较多唐宋时期建筑遗址,其中湖北巴东旧县坪遗址保存较好,出土了几座地层堆积丰富且早晚关系较明确的房址,对于判断这一时期滴水形制的演变具有重要意义。长江下游地区滴水主要集中于杭州及其周边地区。临安城(今杭州)作为南宋时期都城,城内分布大量南宋至元代建筑遗址,出土了较多滴水;浙江湖州、金华、丽水等地发掘的墓上建筑在南宋时期两浙诸府郡较多[3],由于墓上建筑多与墓葬同时营造,因此通过墓志较容易判断滴水的年代。其他地区除四川、广东有零星遗址出土外,由于考古工作开展程度不同,目前滴水资料发现较少,具体面貌有待日后的考古工作揭示。

根据上述滴水形状不同可将其分为两型。

A型36件。整体略呈长条弧形,有的下缘呈波浪形。根据纹饰不同将其分为五个亚型。

Aa型,18件。瓦唇堆饰二至多重波浪纹,下缘多压印出波浪效果,如广州南越宫苑遗址出土标本(图一:1-3)、浙江云和正屏山南宋墓标本M1采:7(图一:4)、杭州南宋临安府学遗址T1③:11(图一:5)。

Ab型,12件。主要以刻划、戳印或压印的方式于瓦唇饰叶脉纹,如巴东旧县坪G2:9(图二:1)、重庆涪溪口T4750⑤:2(图二:2)、杭州南宋御街严官巷T6④:8(图二:3)[4]。

Ac型,1件。瓦唇模印方格纹,如云河正屏山南宋墓M1采:7(图二:4)。

Ad型,2件。瓦唇模印雷纹,如南宋御街严官巷T6⑤:27(图二:5)。

Ae型,3件。瓦唇模印、戳印凸弦纹、同心圆纹、花边的组合,如湖北蕲春罗州城H30:3(图二:6)。

B型32件。整体呈弧边三角形,根据具体形状及纹饰不同将其分为五个亚型。

Ba型,2件。唇面以联珠及弦纹组成树叶图案,唇缘为树叶下缘,呈波浪型,如南越国宫署遗址出土标本97T13GC①:23[5](图三:1)。

Bb型,2件。唇面略呈锐角三角形,饰侧视缠枝莲花纹,唇下缘堆饰波浪纹,如巴东旧县坪G10I:1(图三:2)。

Bc型,13件。唇面略呈钝角三角形,较矮,多数饰侧视缠枝莲花纹,个别标本饰卷云纹,唇下缘由内凹弧线组成连弧形,弧线相交处凸出明显,如巴东旧县坪(西)FⅡ:11(图三:3)、四川华蓥安丙墓XT1:4(图三:4)、重庆巴阳佘家嘴北区F1:18(图三:5),有的甚至呈锯齿状,如重庆奉节宝塔坪2001IT4008⑤:3(图三:6)。其中巴东旧县坪出土标本F8I:44(图三:7)于莲花纹外饰珍珠地纹,该纹饰在建筑构件中使用较少,南方地区南宋临安城出土的一些花卉纹瓦当上亦使用该地纹[6]。细密珍珠地纹早在唐代金银器装饰上已经比较多见,宋金时期又普遍流行于我国北方地区如河南登封、鲁山及河北磁县一带窑场生产的瓷器的装饰中[7]。

图一//Aa型滴水

Bd型,10件。唇面略呈钝角三角形,高于Bc型,多数饰侧视缠枝莲花纹,唇下缘由外凸曲线组成连弧形,如巴东旧县坪(西)T3114⑤:1(图四:1)、南宋临安府学T1③:57(图四:2)。

Be型,5件。唇面略呈月牙形,饰侧视缠枝花卉纹或兽面纹,唇下缘较光滑(图四:7)。此类纹饰较特殊,其中成都邛崃龙兴寺出土的兽面纹滴水为南方地区仅见。兽面纹使用于滴水上较为罕见,峡江地区多将其饰于瓦当之上[8]。

二、南方地区唐宋元时期遗址出土滴水的分期

表一所列滴水除墓上建筑的建造年代较准确外,大部分建筑遗址由于倒塌堆积破坏严重,并且地层中缺少具有绝对年代的遗物,只能根据共出遗物判断滴水的大致年代;小部分遗址如巴东旧县坪、邛崃龙兴寺、南越宫苑等地层堆积及包含物丰富,所出滴水年代范围较清晰。但即便如此,由于建筑本身使用时间较久,滴水作为建筑构件沿用时间也较长,伴随着建筑的不断修缮与更新,即使同一建筑所使用的滴水也未必是同时期所生产。受限于此,笔者将唐宋元时期滴水根据其所属遗迹的年代及类型大致分为两期。

第一期,唐至五代。该期流行A型滴水,主要出土于巴东旧县坪、重庆万州涪溪口以及南越宫苑遗址。其中巴东旧县坪标本约为唐早中期,南越宫苑遗址标本约为晚唐至五代。纹饰主要包括波浪纹、长点纹、叶脉纹,装饰风格简约,如巴东旧县坪出土G2:9所饰叶脉纹仅以刻划技法表示叶脉主干,万州涪溪口遗址出土T4759⑤:2以不规则圆点戳印成两串长点纹。该期晚段开始出现由A型向B型转变的过渡型标本。南越宫苑遗址出土的晚唐五代时期Ba型标本,应是这种演变的中间形态,整体保持A型长条弧形的轮廓,但中心位置已开始凸起成三角形。

第二期,宋-元。此期A型滴水继续使用,目前北宋时期资料较少,南宋御街严官巷所出主要为南宋末期标本,云和正屏山南宋墓(1248年)与金华南宋郑刚中墓(1156年)墓上建筑出土了一些年代较为可靠的南宋时期标本,元代标本仅南宋临安府学有零星出土。此期A型滴水依旧流行饰波浪纹,但纹饰种类开始增加,新产生了方格纹及雷纹。纹样较精致,如南宋御街严官巷出土Ab型滴水所饰叶脉纹与唐代相比更为精细。

巴东旧县坪出土的Bb型北宋前期(960-1085年)标本F8I:44标志着B型滴水形态至此时已趋成熟,后世滴水均可在其形制上找到相似之处,如整体略呈一三角形,唇缘由连弧曲线构成,对唇面进行纹饰。北宋后期(1086-1126年)B型滴水数量明显增多,巴东旧县坪,重庆地区的涪陵石沱、巫山瓦岗槽墓地、石柱观音寺、奉节宝塔坪等遗址均有出土,但除华蓥安丙墓地(1223年)出土标本年代较为明确外,大部分标本只能大体断为宋代,巫山瓦岗槽墓地可以将其年代范围缩窄到南宋[9]。元代资料目前较少,仅临安府学遗址有少量出土。这一时期B型标本形制多样,所有亚型均已产生,纹饰以侧视缠枝莲花纹为主,另有少量卷云纹、兽面纹。

图二//Ab、Ac、Ad、Ae型滴水

图三//Ba、Bb、Bc型滴水

图四//Bd、Be型滴水

三、各地区唐宋元时期遗址出土滴水对比

在檐头板瓦唇部进行装饰的现象至迟于北魏时期即已产生[10](图五:1),其时滴水唇部较矮,有的甚至并不下折。此后历经隋唐,A型滴水唇面变高,形态逐渐固定,观察西安九成宫、大明宫含元殿[11](图五:2、3)、洛阳砖瓦窑遗址[12](图五:4)以及唐代东北地区八连城(今属吉林珲春)、西古城[13](今属吉林和龙)(图五:5、6)出土滴水可以发现,各地区A型滴水形态差异不大,唇面纹饰也皆为简单的几何形图案。宋辽金时期南北方政权更迭频繁,然而对比北方遗址出土滴水[14](图五:7—11)依旧可以看出,各区滴水的整体外形未发生明显变化,差异主要集中于对纹饰的选择上,并且由于滴水唇面狭小,纹饰也主要局限于波浪纹、压印纹、附加堆纹等几何形图案。

图五//北方地区A型滴水

表二//南方地区唐宋元滴水标本数量统计表(数量:件)

根据目前出土资料分析,B型滴水在唐代尚未产生,南方地区五代时期始有雏形,至北宋早期方才出现。分析表二可以发现,在B型滴水的诸多亚型中,无论是标本总体数量还是遗址数量,Bc、Bd型均为南方地区宋代流行的主要样式,并且使用较久。从外形上看,Bc型较矮,风格瘦削;Bd形较高,略显丰满圆润。仔细观察可以发现,造成两种风格的关键在于对滴水下缘不同的装饰理念所致。将两型滴水抽象成几何图形可以发现(图六),Bc型滴水下缘由多段内凹的弧线构成连弧形效果,而Bd型滴水下缘则由多段外突弧线构成连弧形效果,两种处理方式造成了Bc型滴水外凸尖角较多,瓦唇面积减少,纹饰需要上下压缩,视觉效果较为瘦削;而Bd型滴水外凸处多为圆弧,瓦唇面积增多,纹饰相对舒展,视觉效果较为丰腴。

宋辽金西夏时期,除南方地区出土B型滴水以外,西夏、辽、金境内亦有零星出土。其中西夏三号陵[15](图七:1)、六号陵[16](图七:2)地面建筑所出标本均饰兽面纹,吉林辽金春捺钵遗址群[17]出土标本也饰兽面(图七:3)。观察山西稷山马村4号墓[18]墓门(图七:4)所饰建筑构件可以发现,其瓦当皆饰兽面纹,滴水却饰花卉纹。而南方地区出土的大量宋代B型滴水中,只有四川龙兴寺出土一件饰兽面纹的滴水标本,其余遗址出土标本皆饰花卉纹。尽管以目前的零星资料尚难概括各区滴水的特点,但却可以看出各区对滴水纹饰的选择具有明显的差异。

图六//Bc、Bd型滴水几何图

图七//南方以外地区B型滴水

从形状上看,西夏、金代境内出土的三角形弧边滴水与本文的Bd型类似,即下缘由外弧曲线组成连弧形。与Bc型滴水在宋代南方地区普遍流行之后即逐渐消失不同,Bd型滴水在金代山西、吉林地区,西夏银川地区皆有出土,并且至元代流行范围更广,如临安府学遗址、元上都[19](今属内蒙古锡林郭勒盟正蓝族)(图七:5)、元中都[20](今属河北张北)(图七:6)、宁夏安西王府[21](今属宁夏固原)(图七:7)皆出土与Bd型外廓较类似的滴水。至此Bd型滴水虽纹饰不断变化,但轮廓造型基本已成熟固定,成为三角形弧边滴水的主要类型。

四、小结

如上所述,南方地区滴水的形制与纹饰在唐宋元时期皆经历了较大变化,唐至五代时期流行A型滴水,滴水纹饰以简单的几何图形为主;宋元时期A型滴水继续使用,但纹饰变得丰富。B型滴水至迟于北宋时期已产生,此后较多地使用于南方地区建筑之上,纹饰以侧视莲花纹为主;同时期西夏、金境内也有与之形制相似的滴水出土。宋金西夏时期各地区三角形弧边滴水形状及纹饰差异较大,体现出较强的地域色彩。元代滴水形状开始趋向一致,Bd型滴水的造型成为主流。此后滴水整体外形变化不大,历明清而沿用至今。

[1]贾洲杰:《内蒙古辽金元时期的瓦当和滴水》,《考古》1977年第11期。

[2]梁思成:《清式营造则例》,清华大学出版社2006年,第51页;梁思成:《梁思成全集·第七卷》,中国建筑工业出版社2001年,第257页。

[3]浙江省文物考古研究所:《浙江宋墓》,科学出版社2009年,第155页。

[4]巴东旧县坪出土G2:9以及重庆万州涪溪口出土T4705⑤:2因技法不同,所饰叶脉纹与南宋御街严官巷出土标本略有不同,但笔者以为其所想表达内容一致,并且不影响后文讨论,因此不再细分。

[5]此型标本共出土两件,一件收录于《南越宫苑遗址》中,较残,但出土信息明确;一件收录于《南越国宫署遗址》中,图片清晰,但出土信息较简略。两件标本形制相似,因此笔者在此使用后者图片。

[6][8]高义夫:《南方地区唐宋时期瓦当与滴水研究》,吉林大学硕士学位论文,2012年。

[7]刘涛:《珍珠地划花瓷器的类型与年代》,《中原文物》2002年第3期。

[9]吴敬:《南方地区宋代墓葬研究》,社会科学文献出版社2015年,第64页。

[10]中国社会科学院考古研究所:《汉魏洛阳故城南郊礼制建筑遗址——1962~1992年考古发掘报告》,文物出版社2010年。

[11]中国社会科学院考古研究所编著:《隋仁寿宫·唐九成宫考古发掘报告》,科学出版社2008年;安家瑶、李春林:《唐大明宫含元殿遗址1995—1996年发掘报告》,《考古学报》1997年第3期。

[12]洛阳博物馆:《隋唐东都洛阳城发现的几处砖瓦窑群》,《文物资料丛刊2》1978年。

[13]王培新、梁会丽:《八连城——2004~2009年度渤海国东京故址田野考古报告》,文物出版社2014年;吉林省文物考古研究所、延边朝鲜族自治州文化局、和龙市博物馆:《西古城——2000-2005年度渤海国中京显德府故址田野考古报告》,文物出版社2007年。

[14]河南省文物局:《安阳韩琦家族墓地》,科学出版社2012年;巩义河洛文化丛书编纂委员会编:《北宋皇陵》,中州古籍出版社2008年;董新林、塔拉、康立君:《内蒙古巴林左旗辽代祖陵龟趺山建筑基址》,《考古》2011年第8期;宋玉彬、傅佳欣:《吉林德惠市揽头窝堡遗址六号房址的发掘》,《考古》2003年第8期。

[15]宁夏文物考古研究所、银川西夏陵区管理处编著:《西夏三号陵:地面遗迹发掘报告》,科学出版社2007年,彩版一六页。

[16]宁夏文物考古研究所:《西夏六号陵》,科学出版社2013年,彩版五八页。

[17]资料未公开发表。

[18]山西省考古研究所侯马工作站:《山西稷山马村4号金墓》,《文物季刊》1997年第4期。

[19]魏坚:《元上都》,中国大百科全书出版社2008年,彩版一六一页。

[20]河北省文物研究所:《元中都:1998-2003年发掘报告》,文物出版社2012年,彩版一九七页。

[21]马东海、程云霞:《宁夏固原开城元代安西王府建筑遗址调查简报》,《中国历史博物馆馆刊》2000年第1期。

(责任编辑:朱国平;校对:张平凤)

Drip Tiles in the Southern China Areas During the Tang,Song and Yuan Dynasties

GAO Yi-fu

(Research Center for Chinese Frontier Archaeology of Jilin University,Changchun,Jilin,130012)

A certain number of drip tiles dating back to the Tang,Song and Yuan dynasties have been unearthed from the sites of governmental offices,temples,residencies,ancient cities,and tombs in China’s southern areas including the Yangtze River valley and Guangdong,with more dense distribution in the Xiajiang area and the lower reach of the Yangtze River.These drip tiles are shaped either in arched strip or arched triangular,and dated either in the Tang-Five Dynasties period or during the Song-Yuan dynasties.It is concluded that strip shaped drip tiles with geometric design were more popular in the Tang through Five Dynasties while in the Song and Yuan dynasties the arched triangular shape was more prevailing and the design patterns were more rich in variety.Differences,particularly on decorative design,are seen from the drip tiles of southern areas during the Song time and those of the northern areas of the same period,each representing a distinct local style.From the Yuan dynasty,through the Ming and Qing until present day,such differences diminished and the drip tiles from the south and the north tended to be unified in form and design.

Tang,Song and Yuan dynasties;southern areas;drip tiles

K871.4;K876.3

A

2016-01-31

高义夫(1989-),男,吉林大学边疆考古研究中心博士研究生,主要研究方向:陶瓷考古、宋元考古。