徒手攀岩

2016-02-17约瑟夫·胡珀/文蒋优/编译

约瑟夫·胡珀/文+蒋优/编译

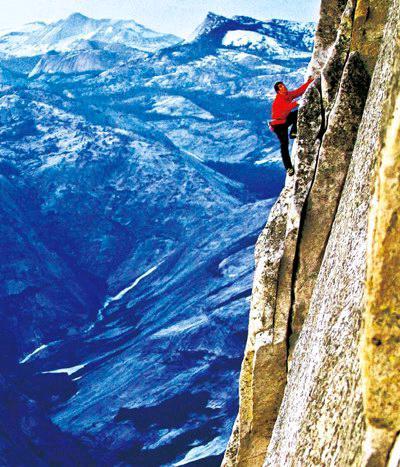

2010年,郝诺德正在攀登约塞米蒂谷的一座高峰。

徒手攀岩是攀岩中难度最大的一种,舍弃一切攀爬工具,没有任何保护,只有攀登者、岩壁和呼啸的山风。亚历克斯·郝诺德就是一位徒手攀岩者,他只身一人,没有绳索和装备,身处悬崖绝壁,稍有闪失,脚下就是深渊万丈,死神在向他招手……是什么支撑着他向顶峰迈进的?

午夜时分,30岁的亚历克斯·郝诺德正开着他的卡车向约塞米蒂山谷疾驰而去,他把车开得飞快,借此缓解3个多小时车程的无聊和乏味——他刚刚从母亲家里离开。郝诺德的母亲住在萨克拉门托,那里是他长大成人、开始学习攀岩的地方,也是他至今最流连忘返的地方。高速旋转的引擎发出轰鸣的响声,郝诺德提高嗓门对我说:“现在,我把至少70%的注意力都放在开车上,但一般情况下,我会吃点儿开心果,看看手机,或者回一些短信。因为你在,我开得慢了许多,也更加小心。昨晚我往山谷里开的时候,所有车胎都在尖叫。”

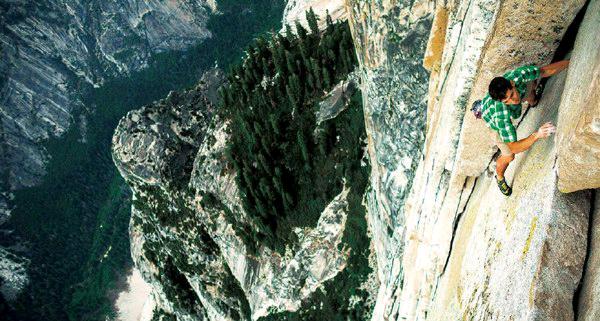

完全脱离绳索、无保护攀岩这项运动并不是郝诺德开创的,但在他之前,没有人尝试过在不带有任何保护措施,仅依靠高度的自信和娴熟的技艺,就去攀登世界上最险峻、最陡峭、最令人望而却步的山岩的。在过去7年中,郝诺德徒手攀登过的悬崖绝壁,包括美国加州约塞米蒂山谷的半圆顶峰和墨西哥的“光明之路”,不仅改写了人类的登山史,更引发了人们的热议:人类究竟是否有必要这样做。没有绳索、没有保护措施,除了一双登山鞋和一袋粉笔,没有其他装备,没有备选方案——一旦脚下一滑,坠落悬崖,必死无疑。

郝诺德似乎已经成了这项“血腥运动”的代言人,他的无畏和义无反顾对于他那些满足于在体育馆中进行有保护攀岩或在室外穿戴防护装备的攀岩粉丝来说,都是匪夷所思的。2015年11月,郝诺德的新传记《孤身绝壁》上市,他希望这本书能给人们带来更多的启迪。郝诺德使攀岩成为一项特立独行、酷味十足的运动,他才是真真正正的摇滚明星。

为郝诺德带来最多荣耀和赞叹的正是他的徒手攀岩。2008年,郝诺德成功徒手攀登了约塞米蒂山谷半圆顶峰的西北壁,令全世界认识了他,而那次的成功在他的所有尝试中,至今仍是可圈可点的。想象一下,一个渺小的身躯在一条600多米长、近乎垂直的岩壁上徒手攀爬的情形。他不得不将全身的力量集中于他的右脚,借助这股力量将身体向上提,最终完成攀岩。对于他来说,唯一的救命稻草,则是上方岩壁上悬垂下来的一块旧铁锁,他思量着,如果不慎从岩石上滑坠,危急时刻,他可以用食指勾住铁锁,救自己一命。但对他来说,不到万不得已,他绝不会碰那块铁锁。“我可不想因为它,使之前的一切功亏一篑。”郝诺德说。

郝诺德自幼在萨克拉门托长大,那里距离约塞米蒂山谷只有几小时的车程,但是,令人意想不到的是,直到十八九岁,郝诺德才开始真正接触山岩,在此之前,他一直在附近的一家体育馆练习攀岩。他是那儿的常客,几乎每个下午都会在那里度过几个小时。他所做的攀岩练习难度系数很高,但距离地面只有几英尺。郝诺德告诉我,童年时期,他父母的关系紧张,只是为了他和他的姐姐有个完整的家才没有离婚,但等他和姐姐斯塔西亚相继中学毕业后,他们就离了婚。

中学时期的郝诺德聪明、害羞,有几分书生气——他的中学同学无论如何也猜不到,他会把自己练就成为世界级的运动家。他说他少年时期的烦恼并非来自不和睦的家庭,而是因为难以实现自身期待:“我的长相不讨人喜欢,瘦瘦巴巴的,皮肤苍白,看起来就不会有前途,我感到我的未来很渺茫。但从内心深处来说,我想成为了不起的人,有所作为。”

时光荏苒,瘦削的郝诺德已今非昔比。他现在是有着强健肌肉的71公斤级攀岩明星,有着众多的粉丝。他说,他是在加州大学伯克利分校上大一时,机缘巧合之下获得这份使命感的。当时,一个哥们儿带他去了约瑟米蒂山谷,那是他第一次实地攀岩。但他似乎是与生俱来的攀岩好手,体育馆的多年训练,使他在力量和技巧方面拥有了良好的根基,面对真实的山石岩壁,他那娴熟的技艺发挥到了极致,而令众多体育馆攀岩爱好者望而却步的高耸崖壁,对他来说却充满了诱惑。

然而,除了攀岩,在伯克利的生活对于郝诺德来说,可谓一场灾难。孤独的大学生活使他越发感到抑郁,不为外界所接受。他记得,午夜时分他常在校园中闲逛,他不得不压抑爬上宿舍楼外墙、爬进宿舍拿走一台电脑的冲动。“我当时在想:那对我来说太容易了!”他说,“而且十分刺激!”“这听上去有些反社会。”我试探性地对他说。“是啊,不止一个人这样说过我,还问我是不是有艾斯伯格症或其他什么病。”郝诺德答。

就这样,郝诺德对刺激与冒险的渴望拥有了一个完美的宣泄口:攀岩。而突如其来的家庭的巨大变故更令他下定决心开始攀岩。大一暑假,郝诺德的父亲查尔斯教授,在菲尼克斯机场赶飞机时心脏病突发。“直到现在,每当我走在菲尼克斯的航站楼里,我都在想,死在这里真是一件可怕的事。”父亲的保险金为郝诺德提供了经济上的支持,就这样,他开着家里的卡车,开始了四处攀岩的生活。依靠每个月300美元的生活费,无论风晴雨雪,他辗转于攀岩爱好者的麦加胜地:约瑟米蒂谷、内华达山脉的主教公园、南加州的约书亚树、犹他州的锡安国家公园。当他把卡车开报废后,他继续骑着自行车在陡峭起伏的山脊中穿梭。“我第一次到主教公园时,那里刚刚下了3英尺厚的雪,整个露营地荒无人烟,如同一片废弃之地,那里只有我、我的帐篷和我的自行车。我在那儿住了3个星期,每天早晨,我会吃一小块松饼,再喝几小口冰水。环境非常艰苦。”

正是这些荒蛮之地的艰辛体验,使郝诺德磨练出了自力更生、自给自足的能力和坚韧的性格,使他具备了在绝壁悬崖上孤身攀援、无往不前的能力。他时常不带一根绳子,没有一个伙伴,独自攀爬于高峰险境。但他不是一开始就向往险峻的高峰的,他可能重复攀爬中等高度的山峰数百次甚至上千次,积累了足够的自信后再去征服更棘手的峭壁,再去应对一不小心地失手或失足就可能葬身谷底的险境。

2007年,在没有绳索的支持下,郝诺德成功登顶约瑟米蒂谷的两座主峰“太空人”和“罗马战船”。接下来,他的“绝壁独舞”又在锡安国家公园的“月光拱壁”和约塞米蒂的半圆顶峰上演。一些户外用品公司开始为他提供赞助——对于开销并不大的郝诺德来说,一年不到2万美元的赞助费完全可以满足他的各种开销。在接下来的3年里,郝诺德名声大噪。他登上了哥伦比亚广播公司的电视新闻节目《60分》,节目中,主持人描述郝诺德征服约瑟米蒂“哨兵岩”的全过程令人惊心动魄。

如今,郝诺德早已成为攀岩界的一颗璀璨的明星。2015年9月,曼哈顿交响乐团因郝诺德的到来而星光熠熠。他与他的登山伙伴西达·赖特正为他们的新片《受虐狂欢2》做宣传。放映完毕,一大群年龄大约20多岁、几乎一半为女性的粉丝团聚集在百老汇大街上。有的人排队等待了近一个小时,只为要郝诺德的签名,与他合影。一位女粉丝对她的朋友说:“我喜欢他走光的片段。”影片中,郝诺德骑车时摔了一跤,身穿的氨纶短裤也弄破了。女粉丝的朋友应道:“他的胸部和臀部的皮肤白得有点吓人,我听说他从没当众脱过上衣。”

放映期间,攀岩爱好者们都聚集在演员休息室里。赖特正在帮助郝诺德为影片放映后的问答环节做准备,休息室里来了很多著名的电视制片人。我则带来了沃尔特·博拉弟,他在20世纪50-60年代,开创了无保护攀登阿尔卑斯山的先河,是郝诺德年轻时的偶像,他将每一次重要的攀岩都视为以命相搏的自我证明。“博拉弟让我想起了一个人,”赖特说着,朝着郝诺德的方向夸张地一再点头,“一切都有关一种证明,对亚历克斯来说,他所做的一切就是为了向他的母亲证明:他也是优秀的。”“说来也怪,”郝诺德说,“我妈妈现在成了我的头号粉丝,她觉得我现在做得不错,但我还可以做得更好。”

郝诺德评价他的母亲是“一个非常优秀的人”,同他一样严于律己,目标明确。他的母亲刚刚从郝诺德的父亲所在的社区大学退休,二人离婚后,她坚持使用自己的娘家姓——沃隆尼克。沃隆尼克女士的钢琴技艺接近音乐家水准,并且写作出版过两本旅游册和两本小说。充实而紧张的个人生活使沃隆尼克根本无暇顾及儿子的攀岩活动。但当郝诺德开始为攀岩杂志供稿后,她给予了儿子极大的鼓励。“多年来,我的姐姐一直更受宠爱,因为她大学毕业,成绩优秀,而我开着卡车,四处漂泊,无家可归。如今得到母亲的支持使我倍感欣慰。”郝诺德说。

现年64岁的沃隆尼克,在儿子的鼓励下,5、6年前也开始学习攀岩,她是萨克拉门托攀岩馆的常客,郝诺德也常在那里训练。到了周末,沃隆尼克还常去当地的室外攀岩场练习。在过去的3年里,为了给母亲庆生,郝诺德还带着母亲去内华达山脉进行为期一天的攀岩练习。她鼓励母亲突破自己的极限,有时甚至令母亲感到吃不消,将母亲置于危险之中。有一次,沃隆尼克不得不抓住儿子背包上的手柄,才得以继续向上爬动,在漆黑的雨夜中完成攀岩。郝诺德说:“我每次带母亲去攀岩,我给她引路,陪伴着她,有时甚至连哄带骗地去爬一座险峰,她都坚持了下来,我能看出有些时候她是很勉强的,但这足以说明她已经很棒了。”“如果她滑到了,你会抓住她,保护好她吗?”我问道。“会吧,我会尽一切努力保护她的。”

人们可能认为郝诺德是一个无所畏惧的人,但事实并非如此。他也会恐惧,只不过他的恐惧为他对自身能力的自信所战胜,而他的高度自信是他刻苦训练和周密规划的结果。2014年,郝诺德成功无保护攀登了墨西哥“光明之路”(全长760米的峭壁)的一段457米高的陡峭悬崖。攀登前,他先花费几天时间清除了悬崖上的植被,然后带着一根绳子反复练习,通过这种方式,他的焦虑渐渐消除,才开始不带任何装备进行攀岩。

郝诺德的爬友汤米·考德威尔评价他说:“我们大多数人都受情绪所支配,当某件事对我们产生吸引,我们就会不由自主地为之吸引,如果我们对某件事产生了恐惧,我们就会逃跑。但郝诺德与我们不同,他处理情绪的方式就像对待汽车音响:如果音乐太吵了,他会把音量调低,然后继续开车。他不会因为恐惧而后退,他会努力降低和消除恐惧。”

我和郝诺德在谷中度过的最后一个夜晚,我们在卡车里享用了一顿温暖而惬意的晚餐。郝诺德的卡车就停在约瑟米蒂公园外。卡车已被改造得更加符合人体工学,后排乘客座椅早已被拆除,贴心地满足了日常生活的基本需求:在卡车上吃饭睡觉都不成问题。在这个有限的空间里,丙烷炉烹制的芝士意面,给这个寒冷的夜晚,带来了丝丝的暖意。

令人琢磨不透的是,郝诺德这个低碳生活的践行者,却是个高效的企业推广者,他曾为路虎、花旗银行,甚至帝王威士忌的广告做代言,而他本人向来是滴酒不沾的。然而,每一次的代言,与其说是推销产品,不如说是在传播一种无限自由的精神和惊人的勇气,而郝诺德正是无限自由和勇气的化身。对于威士忌广告,他的评述如同一位经济学家:“没人会因为看了一条广告就去买7箱的威士忌。或许我能把伏特加的市场份额成功地转给威士忌。从某种程度上说,我对服饰广告最没好感,因为那好像在对人们说:多买一些装备!可你并不需要更多的装备。”

有一些广告,郝诺德是绝对不会接的。最近他就拒绝了一个软饮巨头的广告邀约,对方提出的广告片酬很高,但他仍然没有接受。“软饮料是罪恶的。”他说。每当他产生负罪感,就会将年收入的一大部分投入“郝诺德基金”,这是一个支持能源可持续发展的项目。过去3年,他每年投入近5万美元,几乎达到其年收入的三分之一,而这一数目令所有专业的攀岩爱好者羡慕不已。去年,郝诺德的“身价”又有所提升,去年底他刚刚与北面公司签了一份6位数的代言合同,“那是一张5年期、只有专业运动员才能享有的合同。”郝诺德说,这笔钱来得很及时,因为他有生以来第一次举债贷款买下了其祖母位于加州塔霍湖的小木屋。

第二天,我们整装返回萨克拉门托,当我们抵达沃隆尼克女士的家时,郝诺德告诉我,这一次我们打破了他以往同段路程用时的个人纪录,快了5、6分钟。

在沃尼隆克家,郝诺德用笔记本电脑浏览电邮时,她的母亲给我看了过去几年里,她撰写发表的有关攀岩的文章,其中一些涉及了母子关系这个话题。深夜,我们互道晚安各自去休息,我就睡在客厅的沙发上,郝诺德则又回到路边停放的卡车上去过夜。很快,他就不会再像现在一样睡在卡车上了。他计划把塔霍湖祖母的小木屋扩建,作为长期的居所。随着正式的成年生活的轮廓逐渐清晰,郝诺德的个人生活也同他的攀岩生涯与成就一样多元化和丰富起来。他的前女友斯泰西·皮尔森谈及郝诺德,说他总是提起他的“个人成长之旅”,自我意识过强,颇具讽刺意味。事实最终证明,郝诺德的“个人成长之旅”并不包括与皮尔森有所结果。皮尔森认为,他们的分手与郝诺德还未准备好有所承诺有关。“他是一个自信的攀岩者,”皮尔森说,“但是我不确定,他是否是一个自信的人。”

与皮尔森分手后,郝诺德对待恋爱这件事就显得有些轻佻和冷漠了。他说:“我可以开诚布公地说:我不想约会,但是如果你只是想找点乐子,我随时奉陪。而我这种做法还令许多姑娘感到受宠若惊。”在曼哈顿交响乐团《受虐狂欢2》的放映式上,每遇到一个漂亮姑娘,郝诺德看上去都很开心。“那儿有几个很不错的姑娘,但我现在实在没有精力。”

在郝诺德的生活中,他已经拥有了一个挚爱,这个身在远方的挚爱并不为人所知晓,在过去一年中那些抢占头条的攀岩捷报中,鲜见它的身影。这个特别的挚爱就是位于南美南端的巴塔哥尼亚高原,他与他的攀岩伙伴、年轻的阿尔卑斯登山家科林·海利曾在短短一天的时间里,昼夜不断地完成了托雷峰全部4座山峰的攀登,只因山顶极端恶劣的天气和极度刺骨的寒风,他们才在距离顶峰“蘑菇冰盖”76米处止步。

“对于我这个习惯了攀爬约瑟米蒂谷山岩的攀岩者来说,我完全没考虑过会死于这种极端的恶劣天气,”他说,“我觉得当时简直是见鬼了。”虽然郝诺德并不把自己视为登山家,但是3年前,他和爬友汤米·考德威尔在4天内成功连续登顶了菲茨罗伊山的7座山峰。那是人类历史上首次成功的菲茨罗伊“7峰连爬”,他们也因此获得了登山界的最高殊荣:金冰镐奖。

2016年,郝诺德希望自己能走得更远,他可能在朋友的说服下,尝试攀登喜马拉雅山脉的一座险峰——位于印度北部的第雷萨加尔峰,该峰汇集了对于登山者来说最棘手的各种险境,诸如雪崩和裂缝,这些都是郝诺德这样的攀岩者很少遇到的危险。“我觉得,如果掉入裂缝就太惨了,”他说,“但是,也可以说,那是我最终送命的一种方式,也不是不可能发生的。”

[编译自英国《泰晤士报》]