卓鹤君的山水世界

2016-02-17范景中

范景中

卓鹤君简介

1943年出生于浙江省杭州市,祖籍浙江萧山。1979年考入浙江美术学院(现为中国美术学院)国画系山水画研究生班,师陆俨少教授,1981年毕业留中国画系任教。现为中国美术学院教授,博士生导师,中国国家画院特聘研究员,中国美协会员。2003年获“高校名师”称号。

一

卓鹤君先生的山水画以抽象的现代性著称于世,这种抽象性,正如卓鹤君所说的,和他关于宇宙的图像有关,因此本文仅就此点作一粗略的讨论。

在西方,宇宙的图像通常是借助人的图像来实现的;①在中国,则往往是山水,不过,它是一种人为的山水,而不是一种有如照片那样的具体而微的小宇宙。因此,在他们的笔下,或峰峦岿崎,或重汀绝岸,或林垠岑翳,景致总是随着画家的风格而变形,随着画家的梦幻与憧憬而转换的。卓鹤君所展现的山水,亦是其怀抱的衍伸,不过他却能把它们表达得足堪比拟真实,并且自成一局。

二

从西方艺术史的角度看,关于抽象画的讨论已经连篇累牍,就我所知,至少在50年代就出版了专门的词典(Seuphor,A Dictionary of Abstract Painting,1958)。不过有两位艺术家值得在此一提。一位是英国画家特纳,他堪称是第一位抽象画家,早在19世纪20年代后期就画出了朦胧杳冥,惟象无形的海景画。另一位是被誉为现代抽象画的创始者康定斯基。但他们的出发点却判然有别:前者依赖自然,深爱外部世界,总是亲临其境,研究暴风雨,以求更深刻地理解自然;后者则深居简出,凭借玄学,沉思默想,以求更深刻地洞悉内隐。用康定斯基一位朋友的话说就是,“我们不再局限于物质世界的客体,因为,我们的知识已可洞见客体所遮掩的生命。” ②这正与叔本华的要求一致,他强调艺术在模仿柏拉图的理念时,应依据心性的彻悟而不是事物的外形。③卓鹤君的独特之处在于,他既没有按照通常的教义,认为艺术是生活的模仿,离形去智,仅凭观察去模山范水,也没有单纯地扃门谢客,燕坐静室,独契独觉,闭迹山水。某种意义上,他是把特纳和康定斯基结合了起来。并赋予东方的眼光。他不仅以其特殊的雅意和感情,削减迹象,侔色揣称,以保留可见世界的种种实相,而且同时又用抽象的笔墨暗示了那视之无形但永远透过自然万象随处显现的实在所得的感受。

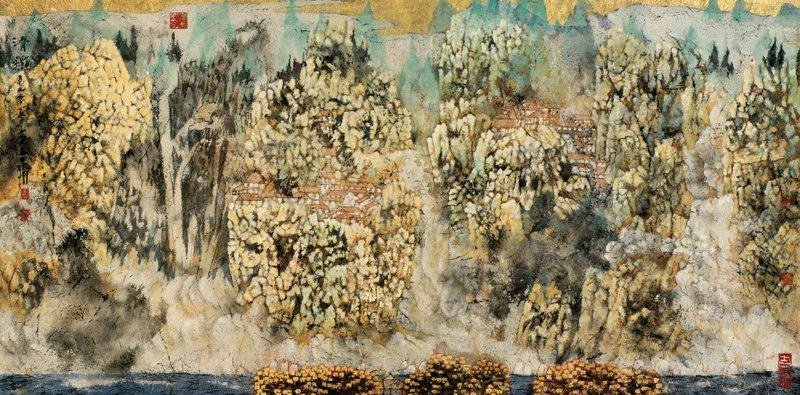

2001- 清秋-710mmx1410mm

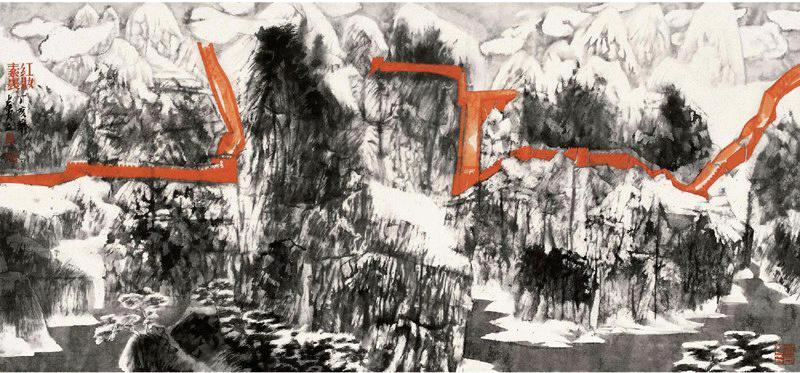

2007- 红妆素裹-695mmx1530mm

三

正是现实世界的这种流动不居,使中国古代哲人悟到了一个“空”字,用来表示自己对宇宙的至高无上的感受。又是不可捉摸的老子,也使后人为中国画中的空白找到了一种理论基础。

老子在这里提出了有无的概念,来说明形而上的“道”向下落实而产生天地万物的一种活动过程。在老子看来,“有”只有当它和无(中空之处)配合时才能产生用处。老子的目的不仅在于提醒人们不要执著于现实中所见的具体形象,更在于强调有对于无的依赖。

罗斯[N.W.Ross]在她的《禅的世界》[The World of Zen]中以其特有的聪颖谈到了空白在中国画中的表现形式,她以马远的《寒江独钓图》为例写道:所画的是独钓,但其中的空白却是作为一种实相加以展现的,跟画里的人与舟具有同等的重要性――虚空永恒而物质无常。

从形式上看,马远的空白处理法是中国画中的常规手法之一。更丰富的表现方法,我们可以在后来的画家例如弘仁那里见到,他用空白的手段一方面构建山石的厚重实体,一方面使之消隐,提出了一些非常激励人心的视觉问题。但弘仁的世界太透明,太明确,卓鹤君显然愿意从古代的典范中借鉴别的东西。他从宋人的画云法中发展出了空白的另一种表达方式,他大胆地运用老子所强调的中空思想,于中间留白处用意最微。

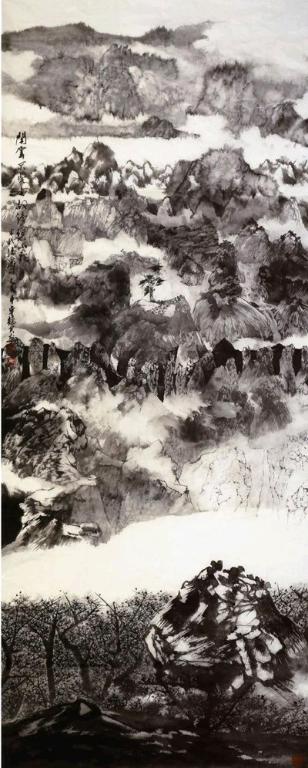

较早的作品《浮云积翠》表现的是烟云横空,发于林皋,出入风雨,飘乎远来,卷舒苍翠,荡乎无形,仍归飘渺的境界。作者写空烟,生趣百变,极苍茫且有深曲意,仿佛从真相中盘郁而出,动力全来自当中的空白。近作《墨彩丹青》则是另一番气局。写石破天惊,乱山如梦,碧岚上浮,翠壁下断的景象,甚是琦玮。上起群峰,施以翠黛,下面朱印点之,色丽而古。然而此画的关键之处却在中部的空白。这是一种中心散射式的构图,空白不仅调节着色彩的对比,支配着节奏的组合,而且群峰奔会,丹青忽生的效果也仿佛全赖其所成。

除了空白的效果外,这幅画的赋色也值得再写一笔。我们知道,卓鹤君曾在传统的青绿山水上下过很深的工夫,这幅画却能变化而出,脱落畦径,使我油然想起南田对石谷的一段评述:

青绿重色,为浓厚易,为浅淡难。为浅淡矣,而愈见浓厚为尤难。维赵吴兴洗脱宋人刻画之迹,运以虚和,出之妍雅,浓纤得中,灵气惝恍。愈浅淡愈见浓厚,所谓绚烂之极,仍归自然,画法之一变也。石谷子研求廿余年,每从风雨晦明,万象出没之际,爽然神解,深入古人三昧,此百年来所未有也。④

很可能,卓鹤君受到了石谷子这一成就的鞭策,因为,在某种意义上,《墨彩丹青》也取得了类似的一些成就。

他的《清音》一画别是一番面貌,可以说是一种变体,把中部的空白移到了左上方。但这次的空白却是光源所在。这几乎提醒我们,他的空白之处往往不是单纯的空白,而是带有光感:因此把它和文艺复兴的画家弗兰切斯卡的《君土坦丁大帝之梦》作一比较是引人人胜的。那幅画是西方画史上处理光线的典范。《清音》和它一样,光线都来自左上方,而且都给画面带来了一种神秘的气氛。我不知它们是否有联系。如果有的话,那也是卓鹤君的灵心妙用,因为一幅是人物画,而另一幅则是表现了一种凝晖郁积,苍翠晶然,夺人目睛的光感效果的山水。

我曾经在别处讨论过中国画中的光影问题,这里,我乐于借机再次述及。在西方,这个问题从文艺复兴到20世纪之前一直就是西方绘画的中心问题之一。⑤但在中国则情况不同。我们知道,诗人早就对光影的描绘有着细腻而微妙的感受,留下无数的佳词丽句,供人传颂。但奇怪的是,在画中却罕有所见。虽然沈括在《梦溪笔谈》中表达过关于画佛光的见解,也有过峰顶反照之色的描写,使我们在千载之下遥想,宋人肯定有过描绘光影的讨论,但典籍缺如,我们最终依然不甚了了。虽然我们在明代抄本朱高炽的《天元玉历祥异赋》上也发现了各种关于极光的彩绘,但那却没有进一步引出绘画中的普遍问题。我私下里常常思忖,沈周写丁未雪月的光景,能把雪月争灿的感受表达得那样具体,那样奇美,何以不愿去用画笔摹形追状。恽南田写月色在梧桐篁筱之间徘徊,微风到竹,衣上影动的境界,那么清夐,那么传神,何以在谈到画中之光时,却只用了“色光态韵在形似之外”便一笔带过。⑥这些易问难答的问题,让我们猜不透是画家有意退让,还是根本不屑一顾。然而卓鹤君却不愿让这一在西方画史上如此重要的问题继续悬置。《卓鹤君画集》中的第一幅画题名为《阳光下的山峦》,似乎表达了这种旨趣。尽管整幅画是在泼墨后用寥寥几笔挥洒而就的,作者却让我们注意到在大块墨团间浮动的光影。光影确实造成了奇特的效果。我们不知道光从何处射来,似乎画家也像造物主那样,喝令一声,要有光!于是就有了光,而且光影使画面俨然一派岩林石泉激荡,万窍怒号之态,令人再次想起作者对老子的关于创世历程的引述。

这种光影的变幻还出现在他画的不少段落里。在《湖光山色》中,我们又遇到了他所偏爱的中心散射式构图,远岫和近山都沐浴在中心的光照之中,笔墨秀润,悠然神远;画的题目则向我们暗示,这是作者家乡的景致,但它却不是徜徉在西湖边的所闻所见,而是来自画家的图像世界。既有对传统问题的解答,又有对古老的思想之道的感悟。

这种感悟在《雨后斜阳》中表达得更具有震撼力。作者让我们看到,在绝巘巨壁之间,似有道道电光在疾驰飞动,“变而不灭”的古典主题以一种现代的形式异军突起。

四

在分析龚贤的画时,高居翰先生曾有过精彩的评论,令人难忘,他写道:

2015-闲云不成雨,故傍碧山飞

2015-泉高入梦喧

龚贤和一般中国画家绝不相同,他并未交待出屋舍的通道,或是往来山水之间的路径,宛如他创造了一个世界,而后却又任其荒芜,也好似他创造了一种仅能供人沉思的山水,观者只能玄思居游其间所可能有的感受。⑦这段话有很多地方也适用于卓鹤君的创作,似乎,他们都有一种共同的心愿:营造奇幻的世界;而且坚信:虽曰幻景,然自有道,观之同一实境。卓鹤君所不同于他的前辈的地方,显然在于他更大程度、更有意识地迎接了东西方文化的碰撞。如果说龚贤的《千岩平远图》有点像威立克斯[Anton Wierix]《田蒲河谷》[View of Thessaly and the Vale of Tempe]那种荒凉的景象。显然卓鹤君不愿让自己的世界也荒芜下去。他的画总是大气磅礴,逸兴遄飞,意象峥嵘,好像在他的奇幻世界中处处都潜藏着不竭的生命之泉。而且不止于此,他有时会使用他那美妙的书法,或者使用金石文字,以碑铭或版刻的形式镌刻在那高耸的山崖上,以便传达出更多的文化意义。不论是在《太乙云幻》,《一簇青山水几湾》还是在《水经图注》上,作者似乎都是在向我们传达某种信息。我没有问过作者这样做的意图。不过,这些碑版文字在画面上起着强化秩序的作用是显而易见的。有一次,卓鹤君告诉我:他画《山魂》时,最费斟酌的就是画面的秩序问题,那幅画太大了,如果只是一片浑沦惚恍,肯定会在视觉上散乱不堪;因此,他要在一位宇宙秩序的探索者蒙德里安身上找一些灵感。

2015- 雨后千山铁铸

2015- 山背后的山

卓鹤君表达的想法很像当年塞尚所面对的问题,这就是印象主义者把坚实的轮廓线解体于闪烁的光线之中,使画面光辉夺目,但却凌乱不整时所引出的一个新问题:怎样才能既保留它的成就而又不损害画面的清晰和秩序? ⑧塞尚对于秩序的强调,特别见于他给一位青年画家埃米尔·贝尔纳的信中。塞尚劝告那位画家以球形、圆锥和圆柱等几何形体的观点去观察自然。⑨他的意思大概是说,在组成图画时,应该永远不忘那些基本实体形状,因此,绘画应从一些几何体的基本训练做起,他的秩序完全是实践的问题,而不是玄学思辨的问题。但是现代的画家总乐于从宇宙论观念来解释,并且把这种宇宙论一直追溯到古希腊。特别有趣的是,它正和老子的浑沌观相反而近乎周易。恰好,Cosmos在希腊语里就既指宇宙又指秩序,仿佛在宇宙深处有个存在之链把整个世界连成了一个整体。⑩因此,洞察宇宙的秩序不仅出于对知识的惊奇,而且出于对和谐的赞美。伟大的宇宙论者开普勒就曾把天体的秩序比作音乐的秩序。并赞誉了当时才刚刚问世的复调音乐:

天体的运动恰似一首永恒的协奏曲,它是理性的,而不是有声可闻的。它们通过犹如音乐切分或延留的种种不协和的张力及其对它们的解决,然后到达安全和预定的终点,每一个终点都包含六个项,就像每一和弦都包含六个音一样。靠着这些标志,它们识别和表达出无限的时间。因而,没有什么能比和谐地使用几声部合唱的规则更伟大、更崇高的奇迹了。这些规则古人不了解,但是后人最终还是发现了它们。因此,通过这种包含许多声部的巧妙的交响乐,事实上,他们用不到一小时的短暂时间使控个永恒时间世界的景象神奇地呈现;并且,人通过音乐这上帝的回声而享受到天赐之福的无限甜美,从这种快感中他几乎将得到造物主上帝在自己的造物中听享有的那种满足。?

在中国。这样的思想罕见,但却有一位喜爱秩序的画家把音乐和绘画作了类比:声音一道未尝不与画通;音之清浊犹画之气韵也,音之品节犹画之间架也,音之出落犹画之笔墨也。?

卓鹤君则在实践上大大地跨出了一步。他的《潺湲无春冬,日夜响山曲》、《卧听青山钟,遥在白云里》,都是努力把山川秩序、宫商结构予以视觉化并把它们当作一个整体来加以探索的产物,这就为他惯用的浑沌意象增加了一个抽象的对比主题。在一幅名为《无题》的画上,这种对比得到了醒目的表现:在他惯用的图像上又加上了一些蒙德里安所使用过的几何形式。如前所述,那位画家对宇宙的明晰性和永恒性的探索已深深地打动了卓鹤君的心弦。

五

这篇文章先是以老子的宇宙观为基础,后来又触及到了西方宇宙论的一些观念,如此来写卓鹤君的山水意境,的确是我始料未及的。实际上,我很想写的是他的心路历程,因为,更吸引我的是一位献身性的艺术家的胸襟:三公之贵,千金之富,不得其愿,不慨于怀的胸襟。不过,稍觉自慰的是,我已勉力地强调了卓鹤君的一个重要方面,即他对维系传统命脉的艺术问题的专注的毅力。因为在我看来,这是通往伟大艺术的唯一之路。

(本文摘自卓鹤君的山水世界选段)

(栏目编辑:刘天祥)