不稳定性心绞痛和非ST段抬高心肌梗死诊断的临床护理研究

2016-01-25严玉兰

严玉兰

(广东省佛山市第一人民医院心内科,广东 佛山 528000)

不稳定性心绞痛和非ST段抬高心肌梗死诊断的临床护理研究

严玉兰

(广东省佛山市第一人民医院心内科,广东佛山528000)

[摘要]目的:探讨不稳定性心绞痛和非ST段抬高心肌梗死临床护理对策。方法:选取58例急性心肌梗死患者作为观察对象,根据不护理方法将患者分为常规护理组(28例)和优质护理组(30例)。常规护理组患者实施常规护理模式,优质护理组实施临床护理路径服务方法。比较两组患者并发症及住院时间。结果:经过积极合理的临床治疗和护理干预,58例患者均好转出院。优质护理组并发症发生率显著低于常规护理组,差异有统计学意义(P<0.05);优质护理组住院时间明显低于常规护理组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:观察急性心肌梗死患者临床症状,并采取临床护理路径措施对不稳定性心绞痛和非ST段抬高心肌梗死患者进行干预,能够保障患者顺利完成手术治疗,有助于患者预后,并提高其生存质量,值得临床推广。

[关键词]不稳定性心绞痛;非ST段抬高;急性心肌梗死

[收稿日期:2014-12-15编校:李晓飞]

急性心肌梗死是心血管内科比较常见的急性症状之一,具有发病急、病情危重、致死率高等特点。引发急性心肌梗死主要因素是冠状动脉粥样硬化引起动脉内膜下出血,进而导致管腔发生闭塞。权威文献认为,临床护理路径服务模式能够有效改善患者预后[1]。但目前多数研究集中在ST段显著上升的急性心肌梗死中,不稳定性心绞痛及非ST段抬高型心肌梗死往往被忽略。我院在开展临床护理工作时,对不稳定性心绞痛和非ST段抬高心肌梗死患者采取临床护理路径模式,取得良好效果,现报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料:选择我院58例急性心肌梗死患者作为观察对象,其中男38例,女20例,年龄55~78岁,平均(63.7±3.9)岁,所有患者均符合急性心肌梗死相关诊断和治疗标准[2],且临床表现均为不稳定性心绞痛和非ST段抬高。根据不同护理模式将患者分为常规护理组(28例)和优质护理组(30例),其中常规护理组男17例,女11例,对照组男21例,女9例,两组患者年龄、性别、病情等方面比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2临床观察、诊断:①严重心绞痛:患者心绞痛发作频率增多、持续时间较长、疼痛感加强,具有不稳定性;②胸闷气短:患者胸闷气短,可与心绞痛同时产生,也可在活动时出现;③心电图改变:在心肌梗死发生前(心绞痛发作时),出现缺血型非ST段改变(抬高);④其他症状:患者出现精神萎靡、疲劳无力、头晕恶心、心烦气躁等症状,部分患者产生心功能不全,例如夜间出现呼吸困难。

1.3护理方法:常规护理组患者治疗期间实施常规护理方法,不成立专门护理小组,不安排指定护理人员,没有统一护理模式,严格按照医嘱进行用药和治疗;给予优质护理组临床护理路径模式,主要护理内容为:①心理护理:心肌梗死患者发病急,情绪易出现波动,心理压力较大,护理人员要及时对患者进行心理疏导,降低患者心理负担和不良情绪,使患者积极乐观面对疾病,并主动配合治疗;②术前护理:术前护理内容包括胸闷气短、精神萎靡、疲劳无力、头晕恶心、心烦气躁、呼吸困难护理等,加强巡视力度,注意和其他相似症状进行有效区分;③介入治疗护理:密切配合手术医师,使手术顺利进行;严密监视患者生命体征各项指标变化情况,如呼吸、血压、心律、心率及心电图变化等;④并发症护理:非ST段抬高型心肌梗死患者并发心力衰竭比较常见,应立即采取抢救措施,为患者心脏减压。同时给予镇静和吸氧治疗,做好抗休克护理;接受溶栓、抗凝治疗的患者,需测定出血、凝血时间,1次/d[3];⑤术后护理:观察患者用药后不良反应,注意休克患者和呼吸功能不全者要慎用吗啡;急性心肌梗死患者术后消化功能减弱,大量镇痛剂会使胃肠道功能受阻,需采取必要措施预防便秘;⑥出院指导:告知患者劳逸结合,并根据心功能实际恢复情况进行康复锻炼;控制饮食,忌烟酒,遵医嘱服药,定期复查。

1.4指标观察:比较两组患者并发症及住院时间,并做详细统计。

1.5统计学方法:将两组实验数据录入到SPSS 17.0统计软件中,并对数据进行分析,检验标准为α=0.05,当P<0.05时,认为差异具有统计学意义。

2结果

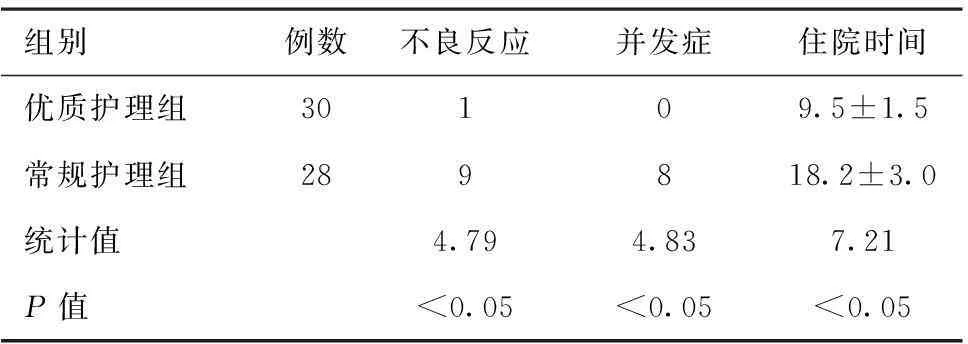

经过积极合理的临床治疗和护理干预,58例患者均好转出院。其中优质护理组患者围术期发生不良反应1例,无并发症产生,平均住院时间为(9.5±1.5)d;而对照组患者发生不良发应9例,并发症8例,平均住院时间为(18.2±3.0)d,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

组别例数不良反应并发症住院时间优质护理组30109.5±1.5常规护理组289818.2±3.0统计值4.794.837.21P值<0.05<0.05<0.05

3讨论

临床路径护理能够使医疗服务行为逐渐走向标准化、规范化,实现医疗信息、资源共享,提升护理工作效率[4]。在为不稳定性心绞痛及非ST段抬高型急性心肌梗死患者开展临床护理时,可在围术期实施临床护理路径,主要内容包括护理评估(综合评估术前、术中、术后患者各项指标)、医疗措施(实施PCI术)、护理措施(术前、术中、术后全面护理干预)、检查化验(术前、术后各项常规检查)、活动指导(术前、术后活动指导)、饮食指导(规范术前、术后饮食)、健康教育(术前讲解病区环境、检查项目以及注意事项;术后健康指导及出院后注意事项)以及护理目标(患者熟悉环境,掌握治疗方法;焦虑感减轻,降低并发症;严格执行复查,知晓如何预防疾病)。

本研究显示,优质护理组患者不良反应、并发症发生率显著低于常规护理组患者,且住院时间被严格控制在合理范围之内。提示临床护理路径服务模式能够为急性心肌梗死(不稳定性心绞痛和非ST段抬高型)患者提供良好治疗决策依据,保证临床护理工作顺利实施。我院在开展临床护理实践时,要对护理人员进行技能培训,使其严格执行相关护理要求。及时记录非ST段抬高型患者各项指标变化,并根据分析结果适时对护理路径进行修改。只有在日常护理工作中转变落后思想,不断规范护理流程,提高广大护理人员对自身工作的正确认识,才能提升我院整体护理水平。

参考文献4

[1]沈桂云.87例急性心肌梗死患者的临床观察及护理[J].中国伤残医学,2013,13(10):130.

[2]李婧.临床护理路径实施效果[J].当代医学,2012,1(6):21.

[3]吴少红.急性心肌梗死者溶栓治疗的观察与护理[J].实用心脑血管病杂志,2012,14(1):54.

[4]郭熳飚.急性心肌梗死13例患者的急救与护理[J].中国临床研究,2013,6(4):143.