“绿色发展”视阈下呼伦贝尔草原生态保护问题分析

2016-01-25博雅

博 雅

(内蒙古师范大学 内蒙古 呼和浩特 010022)

呼伦贝尔坐拥草场总面积约 8.8万平方公里的辽阔牧场,长期以来,人们只将草原作为一种经济资源,没有把草原的生态保护放到首位,呼伦贝尔草原这一“绿色净土”的生态系统已经遭到破坏。呼伦贝尔市作为第二批低碳试点城市,草原作为绿色生态空间其中的一个主体,应不断加强草原生态保护建设,依托于呼伦贝尔草原的经济活动过程和结果,将“生态化”、“绿色化”作为发展目标,以生态文明建设为抓手,任何经济行为都必须以保护环境和生态健康的绿色发展理念为价值取向,遵循草原生态发展规律,将草原资源承载能力作为草原发展的基础,实现人与草原和谐发展,依靠生态文明建设的出发点即尊重自然,维护人类赖以生存发展的生态良性循环,针对呼伦贝尔草原生态保护建立人与草原的和谐共生,全面持续繁荣的草原生态环境。因此,从绿色发展这一理念出发,对呼伦贝尔草原生态保护建设要做到人与草原、草原与经济协调发展,在不破坏草原资源前提下实现绿色发展。

一、呼伦贝尔草原生态亟需保护的必要性

(一)草原生态保护是畜牧业发展的基石

草原是发展畜牧业的物质基础,没有生产力较高的优良牧场发展草业,畜牧业的发展就无从谈起,反之,如果只发展畜牧业而不发展草业和建设草原,甚至破坏草原,牲畜的发展就会受到限制,甚至造成损失。畜牧业是依托于草原这一生态系统而发展,若草原生态系统受到人类的干预,就会有两种情况发生:当人们认识到了草原生态规律,对草原进行必要的建设和管理就会促进草原生产力的提高;当人们不合理开发利用草原时,例如:超载放牧,超过草原草原生态系统的自我修复能力,生态系统就会发生逆向演替,草原就会退化。因此,建立良性循环的草原生态经济系统是关系到建设现代化草原和畜牧业重要基石。

(二)草原文化是草原生态保护的核心

将草原生态文化作为经济基础的游牧文化是依托于游牧民族的文化载体,其核心是敬畏自然、尊重生命、自然与人类和谐共存。呼伦贝尔草原上的游牧民族一直保持着与草原友好、和善的良好关系。当今呼伦贝尔草原退化的原因一方面过度放牧和垦荒只是直接的技术问题,更为深层次的原因却是草原文化位移所致。作为草原生态保护的核心,要继承和发展草原文化,将草原文化与生态文明相结合,为草原生态保护建设注入新活力。

(三)草原生态系统的脆弱性

在草原地带,由光、热、土、水分及各种无机元素相互作用共同构成的空间是草原的环境系统;在上述空间中,由草原植物、动物和微生物所组成的具有一定结构和调节功能的生命单元是草原的生命系统。草原环境系统和草原生命系统的有机组合,构成草原生态系统。在草原生态系统中,牧草是生产者有机体,而牲畜是消费者有机体,牧草是牲畜赖以生存的最主要的物质基础,随着草原生态系统食物链中某些环节为生产对象进行畜产品生产的草原畜牧业的产生和发展,草原的自然生态平衡发生了相应的变化,脆弱的草原生态系统受到破坏。呼伦贝尔草原和其他北方牧区半牧区一样,经常受到因全球变化异常所带来的雪灾、旱灾等气象灾害及虫灾、鼠害等生物灾害,草原生态状况因此不断恶化,2015年夏季6月和7月因呼伦贝尔市牧区平均气温突破历史极值,高温少雨,对牧草的产量影响较大,牧草呈现生长季雨水匮乏,抑制牧草生长,牧草稀疏矮小,盖度低于往年,草原环境系统极易受到不稳定气候影响;呼伦贝尔草原上的牧民们在通过发展畜牧业、追求经济利益的过程中不断扩大牲畜数量、不断圈定围栏,任意的割打牧草;在草原上乱挖野生药材,这些现象的出现无疑使草原生命系统遭到破坏。

二、呼伦贝尔草原生态亟需保护的原因

(一)草畜矛盾

长期以来,因单方面追求经济利益,重畜轻草,盲目追求数量型畜牧业,导致呼伦贝尔天然草原处于超载放牧情况。数据表明2013年呼伦贝尔市牧业年度牲畜存栏达 1889万头(只),超出2013年适宜载畜量1149万头(只)。

根据呼伦贝尔市2014年国民经济和社会发展统计公报数据分析得到:2014年呼伦贝尔市牧业年度牲畜存栏达1955.4万头(只),增长幅度3.9%。其中大牲畜和羊存栏1768.04万头(只),增长幅度4.0%;牲畜出栏率44.4%,比上年增长1.5个百分点,牛出栏 64.4万头,比去年同期增加了 1.9万头,增长幅度3.0%;羊出栏681.12万只,比去年同期增加了52.52万只,增长幅度8.3%。

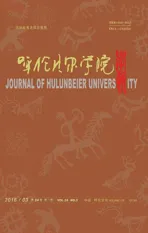

表1. 呼伦贝尔牧业四旗2013年天然草原冷季可食牧草储量及适宜载畜量 单位:万亩、万公斤干草、万绵羊单位

图2.呼伦贝尔市2005-2014牲畜总头数与牲畜出栏数变化趋势图.

根据表1及图2数据结合可以说明草原承载的牲畜已经超过它所能承载的程度。毫无疑问,超载放牧一方面使得牧草的生长受到影响,草原因此没有得到良好循环生长导致生产力下降;另一方面牲畜过度践踏草原使草场退化,草场资源终会衰竭。因此,呼伦贝尔在发展草原畜牧业时,必须在合理利用草原基础上不断保护和改善草原的生态环境,使牧草的生长量和畜产品产量两方面都得到提高。

(二)草场沙化及牧草品质下降现象凸显

呼伦贝尔草原目前正遭受严重的沙化侵袭,生态状况日趋恶化,生态环境质量明显下降。呼伦贝尔沙地由海拉尔河流域、伊敏河流域、新左旗中部三条较大沙带和达赉湖东南岸宝东沙地及一些零星沙地组成,沙地面积持续扩大。2014年全市土壤侵蚀面积达 632万公顷,其中强度侵蚀面积近615公顷,中强度水土流失面积近617万公顷,侵蚀强度在三级以上、亟需治理的耕地面积达3418万公顷,土壤养分流失和土层活化现象非常严重。2015年夏季,呼伦贝尔草原区天然牧草草层高度普遍低于往年,8月测得草甸草原羊草高度为 44-63厘米,与历年同期相比偏低 14-20厘米,针茅高度为 38-50厘米,比历年同期相比偏低8-15厘米;此外,草原区天然草场牧草生长缓慢,新巴尔虎左旗、新巴尔虎右旗、陈旗和鄂温克旗西部天然草场出现牧草萎蔫、早死现象,部分牧草停止生长,牧草产量急剧下降;牧业生态站监测场牧草产量比历年同期减少 80-330%千克/公顷①。

(三)矿草矛盾

呼伦贝尔已发现矿产9类65种,其数量占自治区已发现矿产地的 49%,探明或初步探明资源储量的矿产有50多种,500多处。在以海拉尔为中心 100多公里半径的范围内集中分布着以宝日希勒、伊敏、大雁、扎赉诺尔四个区域大型煤炭基地为重点,大力发展煤电联营、煤化工、石油化工等相关产业②,2013年已探明煤炭资源量1963亿吨,占蒙东煤炭基地探明储量的40%。

众所周知,煤炭在开采过程中会产生包括固体废弃物、工业废水、有害气体等在内的大量工业垃圾。呼伦贝尔市煤矸石山堆积1000多万吨,占地数千亩以上,而且每年新增煤矸石在百万吨以上,矿井、采矿污水排放近1000万吨,开采过程还会造成环境污染和草场的破坏③,煤炭、矿石在洗选加工中排放的洗煤水、脱矸水、洗矿水会直接污染湖泊、湿地;露天堆置的工业垃圾会释放出大量的有害气体,污染空气和水源,填埋又占用了大面积草场资源,煤炭资源毫无节制的大面积开采对草原的生态保护建设极为不利。

图3.呼伦贝尔市2006-2014年原煤开采完成情况趋势图. 单位:万吨.

图4.呼伦贝尔市2005-2014年接待旅游者人数和总收入发展趋势图

(四)旅游业发展对草原生态保护的影响

近几年,呼伦贝尔市以旅游业为核心的第三产业快速发展。据呼伦贝尔统计局对旅游指标数据统计分析得到:2014年,呼伦贝尔市全年共接待旅游者1293.53万人次,较去年增长13.4%;其中,入境旅游者 65.69万人次,增长 2.1%;国内旅游者1227.84万人次,增长14.1%;旅游业总收入364.17亿元,增长30.6%,其中国内旅游收入338.96亿元。

呼伦贝尔市生态旅游业得到了快速发展,为经济发展注入的新的活力,但也凸显出日益剧增的旅游人数与草原生态保护之间的问题,生态旅游与草原资源保护之间的矛盾显现。呼伦贝尔市对草原生态的开发还不完善,很多草原特色景区较少,出现草原景点不考虑接待能力、不控制游客数量等问题导致草原的污染和退化现象十分明显。呼伦贝尔的旅游者为了一睹大草原的美景大多选择自驾游出行方式,自驾游这一新兴的旅行方式虽然为旅游者提供了草原行的便利交通却大大影响了草原生态环境,游客驾车随意在草原行驶使得草原出现层层叠叠的车辙印,这些不规则的车辙印看上去只给草原添了几笔线条,实质上破坏的却是这片草原的优良牧草,牧草受到破坏短时间内不会复原,极有可能带来草地沙化的严重后果。

四、呼伦贝尔草原生态保护建设对策建议

(一)合理安排畜牧业内部结构,组织畜草平衡

在草原生态保护这一背景下发展草原畜牧业要基于以下两点:一方面,在合理的载畜量范围发展草原畜牧业。载畜量是由草场的牧草生产力所决定的,是衡量草场生产力的一项指标,一般指在一定时期内,单位面积草场上当适度放牧时所能放牧的牲畜头数或在一定时期内一头牲畜所需要的草场面积。由于牧草的生产量随生态环境不同、年度不同、季节不同而有所变化,因而载畜量也随之变化。发展草原畜牧业必须保证草畜平衡,只有这样才能对牧草既充分利用又不致产生过度放牧,从而获得最大的经济效益。另一方面,合理调整畜群结构。畜群结构包括畜群规模和牲畜公母、长幼比例。畜牧业的发展在很大程度上取决于畜群中繁殖牧畜比例的高低,调整畜群结构的重要措施就是提高繁殖母畜比例,以提高牲畜总增率,适当减少牲畜数量,选用良种牲畜以提高经济效益。

(二)实施退化草原生态修复工程

针对呼伦贝尔草原沙化、退化、盐渍化程度的不断加深,亟需进行对退化草原植被的恢复与重建工作,这不仅要依靠国家的围封禁牧、退耕还草等强制政策,还需要农业、林业、牧业的政府管理与经营单位的不断探索,用科学的方法恢复退化、沙化的草原。可以做到以下几方面:保护和改良原有草原,对天然草原合理地兴修水利、改善牧草生态条件;对天然草地进行人工补播牧草、施肥,以维护草原生态系统的物质平衡;大力消灭天然草场的鼠害、虫害,保证牧草的正常生长。 在“十三五”呼伦贝尔草原生态绿色发展时期,要落实基本草原保护制度,完善草原生态保护、监测、评估制度,严格落实阶段性禁牧、休牧、划区轮牧和草畜平衡制度,用严格的法律制度保护草原生态发展。

(三)规范矿产开采,强化矿产资源管理

矿产资源的开采对呼伦贝尔草原生态保护带来严重的威胁,在规范矿产开采基础上强化矿产资源管理尤为重要。针对呼伦贝尔露天开矿的情况而言,要控制煤矸石的排出量,减轻地表塌陷和变形对草原的影响,减少矿井废气和粉尘的排放,实施煤炭清洁生产技术,通过技术创新减少煤炭生产中产生的废物,依靠清洁开采技术减轻对草原土壤资源的破坏,实现高效利用、低量排放的、低量开采的循环模式。要不断提高各类矿产资源开采回采率、选矿回收率,加强开采过程中共生资源和尾矿、碎石的综合利用,促进矿产资源的节约与综合利用,认真落实矿产资源有偿使用制度,推动矿产资源利用向优势企业集聚,加快建设布局合理、集约高效、生态优良的绿色矿山④。

(四)生态旅游与草原生态保护相结合,将“生态”做到实处

“生态旅游”对于追求旅游经济收入的利益者而言只是单纯的宣传口号,在旅游开发过程中并没有将旅游地区的草原生态保护放在首位,旅游业得到快速发展的同时草原却在承受无情地摧残,这需要政府部门、旅游企业、旅游者和生态旅游区居民共同协作。对于旅游企业而言,不应仅追求利益,在旅游发展与草原生态保护二者之间找到平衡点,特别在夏季旅游旺季时,禁止白色污染,制定草原自驾游规定路线,完善自驾车旅游系统,注重旅游后期对草原的修复。并且要加强生态文明科普宣传、公共宣传,逐步形成提倡生态文明的主流价值观。始终秉承“生态是呼伦贝尔最大的财富”的理念发展生态旅游、低碳旅游,呼伦贝尔草原生态保护建设让每个人的行为受到挑战。

综上所述,在呼伦贝尔草原面临危机的今天,为了让最美草原不再受到破坏,解决这一问题的有效途径就是以绿色发展理念为出发点,树立绿色的世界观、价值观,如同习近平主席所指出“像保护环境一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”,将游牧文明生态观中的保护第一做到实处。面对呼伦贝尔草原生态恶化的现实,面对大面积退化的草原,我们要努力保持呼伦贝尔草原自然原貌,只有减少甚至停止人类对草原生态系统的干扰,才能促进草原生态系统良性循环,使得呼伦贝尔独有的绿色资源为人类共享,达到人与草原和谐共生的生态文明最终目标,永葆呼伦贝尔草原这片“绿色净土”,迎接绿色“十三五”。

注释:

①正北方网.受气候影响呼伦贝尔牧草减产成定局.http://www.northnews.cn/2015/0826/2006051.shtml

②樊东亮.坚持科学发展实现美丽与发展双赢--呼伦贝尔资源开发利用与环境保护问题的思考[J].呼伦贝尔学院学报.2009,17(1):20-28.

③乌兰托娅,刘晓非,常晋豫.呼伦贝尔煤炭工业的循环经济与工业垃圾治理[J].煤炭技术.2013,32(11):1-2.

④杭栓柱,胡益华,朱晓俊,胡伟华.内蒙古“十三五”若干重大战略问题研究[M].内蒙古大学出版社.2015.9.