“啃老”媒介形象分析——以《南方都市报》为例

2016-01-21刘新可

刘新可

“啃老”媒介形象分析

——以《南方都市报》为例

刘新可

[摘 要]本文运用内容分析的方法对《南方都市报》新闻报道标题中含“啃老”二字的28个文本从发表时间、报道体裁、报道倾向、报道层面和报道视角进行分析,进而得出《南方都市报》在有关“啃老”新闻报道中所塑造的“啃老”的媒介形象。

[关键词]“啃老”;《南方都市报》;媒介形象 笔者运用内容分析法对《南方都市报》的全部报道以“啃老”为进行标题检索,数据截止到2013年12月31日,共得到28篇有效样本。采用这样的检索方法主要是出于媒体新闻报道的规律:记者往往把他认为最重要的新闻价值要素放在标题中。根据研究目的,本文对每个文本按照发表时间、报道体裁、报道倾向三个方面进行数据分析和统计。

[作 者]刘新可,武汉大学硕士研究生。

一、研究背景

随着社会转型及结构变迁的加速,成年子女继续在经济上依赖父母的现象正在当前中国特别是城市地区不断蔓延。据中国老龄科研中心公布的一组调查数据,我国有65%以上的家庭存在“老养小”现象,有30%左右的成年人被老年人供养着。2011年3月1日起施行的《江苏省老年人权益保障条例》新增了“有独立生活能力的成年子女要求老年人经济资助的,老年人有权拒绝。子女或者其他亲属不得以无业或者其他理由,骗取、克扣或者强行索取老年人的财物”等条款。2014年6月山东省人民政府法制办公布的《山东省老年人权益保障条例(修订草案)》中明确规定老年人有权拒绝“啃老”,青年人“啃老”的现象再次引起了广泛的社会关注。

本文以《南方都市报》为例,从新闻与传播角度探究“啃老”媒介形象,重点考察其新闻报道中所呈现的“啃老”形象,力图弥补在“啃老”研究方面的空白。

二、研究方法与样本采集

三、研究结果与发现

(一)发表时间及报道数量分析

从图1可以分析出,从2011年开始《南方都市报》有关“啃老”现象的报道数量明显增多,且之后每年都有大致相当的报道文本出现。2011年之所以成为转折期,与相关的政策法规的出台密不可分。2011年通过的《江苏省老年人权益保障条例》的新增条款,引发社会热议的同时也使社会的关注点转向了“啃老现象”,故而2011年和2012年报道数量激增。

图1:报道数量走势图

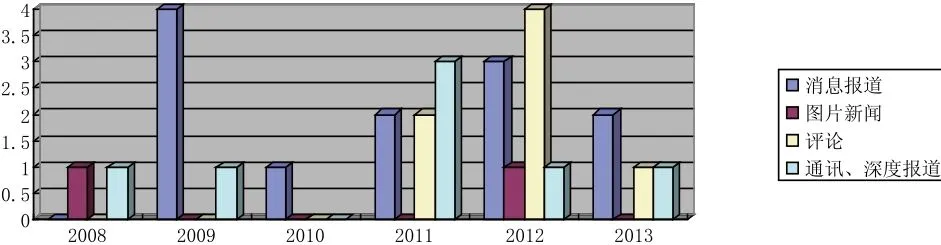

(二)报道体裁分析

统计发现,28篇样本中消息报道数量最多,占到所有报道的42.86%,其次是评论和通讯、深度报道,图片新闻所占比例最少。而若以年份为轴,从图2可以更加直观地看出,2009年、2010年、2013年,所有的新闻都是消息报道占主体;2011年的报道中则是通讯占了主体;2008年和2012年可谓是报道体裁分布最均衡的两个年份,其中2012年的9篇报道中评论数量最多,占到44.44%。值得注意的是,有关“啃老”的评论自2011年才开始出现,并在2012年激增,2013年仍占到报道数量的较高比例。前文已分析过,有关“啃老”现象的报道数量在2011年激增的原因,与地方政府出台新的政策法规涉及“啃老现象”有关。那就不难理解,评论为什么开始出现在2011年并且此后数量激增。在所有的7篇评论中对涉及“啃老”的政策法规评论有很大一部分,占到所有评论报道的57.14%。还有两篇是关于地方政府出台公积金方面的新政策引起社会对此涉及“啃老”的讨论。

图2:报道体裁以年份为轴分布图

(三)报道倾向分析

根据报道倾向(目的),可以对有关“啃老”的报道分为三类:正面报道、中性报道及负面报道。正面报道即表扬型,通过待业青年或大学毕业生如何就业、创业,摆脱“啃老”的先进事迹树立青年人勤学上进、责任感强等正面形象。中性报道即客观地对“啃老”进行报道或评论。负面报道即通过某些“啃老”个案,构建出“啃老族”的负面形象或通过评论对“啃老”现象及“啃老族”进行负面评价。通过研究分析,结果见图3:

图3:报道倾向饼形图

通过上图可知,中性报道所占比例一直很大,达到53.57%。这类报道可分为两类:一类是对于“啃老”现象进行多方面的分析和讨论(7篇),能够全方面地报道造成“啃老”的原因,认为“啃老”现象出现有社会、教育、青年人自身等多方面的原因。第二类是对涉及“啃老”的政策法规进行报道或评论,这类报道更多是针对政策法规进行简单的消息报道或者对政策法规出台的必要性和可行性进行讨论。值得一提的是,这类报道中的主体是政策法规,而“啃老”则被简单化为一种社会的不良风气,这就导致虽然这类报道属于中性报道,但是将“啃老”的媒介形象负面化。有关“啃老”的正面报道也并非是将“啃老”塑造成正面形象,而多是用个人事迹来说明青年人如何具有责任感拒“啃老”或者报道曾经“啃老”而今自强自立的故事。可以看出,虽然是有关“啃老”的正面报道,但在这些报道中“啃老”所呈现的仍是一种负面的媒介形象。有关“啃老”的负面报道则更加鲜明地塑造了“啃老”的负面媒介形象,这类报道可以分为两类:一类是通过典型事例来报道甚至谴责“啃老”;第二类报道是图片新闻,运用夸张、讽刺的手法去塑造“啃老”。

四、《南方都市报》“啃老”媒介形象特征分析

(一)“啃老”的原因是多方面的,应全面客观对待

这一形象的塑造主要是通过大量的以“就业形势严峻、房价高”以及“家庭教育、孩子个性、社会因素等均是造成‘啃老’的因素”为主题的文章完成的。在以“就业形势严峻、房价高”为主题的文章中,“啃老”作为新闻的配角出现,它成了如今这样一个就业形势严峻、房价不断升高的社会的必然产物,成为普通工薪族中必然会存在的象征。例如,《十年可支配收入增1倍楼价已大涨4倍 房价成为工薪阶层无法承受之重,购房主力十年前自己出资买房,如今需靠“啃老”完成购房大业》(2011年12月2日)以及《去年大学毕业生仍有16万啃老族 社科院发布就业蓝皮书,本科生月收入明显下降》(2009年6月11日),都描述了就业压力、买房压力造成“啃老”。在以“家庭教育、孩子个性、社会因素等均是造成‘啃老’的因素”为主题的文章中从各个方面分析造成“啃老”的原因,如《百依百顺不好 小心孩子“啃老” 心理专家提醒年轻父母关注孩子的心理情感需求,否则给予再多的爱也可能是自私》(2010 年4月26日)、《“啃老”首先是社会问题》(2011年1 月22日)、《啃不啃老没关系 懒不懒惰才重要》(2012 年3月14日)等从各自的观点出发论述造成“啃老”的原因,但同时又没有简单地将“啃老”归于某一原因。

(二)“啃老”是一种不良的负面行为,不“啃老”光荣

塑造“啃老”这一媒介形象的既包括报道倾向为负面的新闻,也包括报道倾向为正面的新闻。

在报道倾向为负面的新闻中,“啃老”被塑造为因自私懒惰、不负责任、对父母不孝而造成的“不良行为”,如《收养男婴防老 染赌瘾变啃老 六旬养父母与20岁的养子对簿公堂解除收养关系》(2011年8月18日),《68岁老父砍死39岁“啃老”独子后自首》(2012年11月18日),《没工作又不肯上班 极品哥哥啃老到底》(2013年8月22日)等。这部分报道多选取比较极端的个人案例,在所有报道中虽然所占比例小,但由于案例比较极端,故事曲折给人印象深刻,从而容易形成普遍的认知,即“啃老”总是与懒惰自私、不孝父母联系在一起。

在报道倾向为正面的新闻中,也是较多地选取典型个人案例来报道,如《昔日啃老族今天做老板开涉足养发护发行业,吸收户籍青年就业》(2009年6月29日),《与其“啃老”不如“虾米”》(2009年10月27日),均是选取个人案例来说明不“啃老”、自立自强的先进个人事例。在这些报道中“啃老”仍是被塑造成一种不光彩的、不值得提倡的行为。

【参考文献】

[1]曹钦.留守儿童的媒介形象分析[J].东南传播,2013 (1).

[2]黄爱.《中国青年报》“80后”媒介形象分析[J].新闻界,2009(10).

[3]刘卫琼,孟昭丽,马敏,何丰伦.城市“啃老族”啃伤父母心新失业群体生存状况调查[DB/OL].http://news. xinhuanet.com/focus/2005-06/03/content_3037084.htm.

[4]宋健,戚晶晶.啃老:事实还是偏见——基于中国4城市青年调查数据的实证分析[J].人口与发展,2011(5).