城镇居民食品补贴政策选择研究——基于价格补贴效果与收入补贴效果的比较

2016-01-19赵昕东

赵昕东,王 勇

(华侨大学数量经济研究院,福建 厦门 361021)

城镇居民食品补贴政策选择研究

——基于价格补贴效果与收入补贴效果的比较

赵昕东,王勇

(华侨大学数量经济研究院,福建厦门361021)

摘要:引入家庭的收入水平、抚养比、参加医保状态、受教育水平、健康状况和职业层次等人口特征变量建立QUAIDS模型,定量研究了不同特征的城镇家庭面临食品价格上涨时承受能力的差异及其原因,同时通过政策模拟比较价格补贴和收入补贴的补贴效率和收入分配效应。研究发现:我国城镇居民收入和食品消费的不平等还很严重,相比于价格补贴,收入补贴是更好的政策选择,有针对性地对弱势群体采取收入补贴政策将以较小的财政成本实现政府的目标。最后,本文提出了相应的对策建议。

关键词:食品价格;城镇居民;人口特征;价格补贴;收入补贴

一、引言

政府实行食品补贴政策最重要的目标是确保特殊人群的食品安全。2014年中央一号文件指出“逐步建立农产品目标价格制度,在市场价格过高时补贴低收入消费者”,表明党和政府建立符合我国国情的食品补贴政策的决心。

近十年来,随着中国、印度、巴西等新兴国家经济的快速发展以及生物能源需求的增加,全球对玉米、大豆、大米等粮食需求也日渐高涨,造成了全球性食品通货膨胀。根据亚洲开发银行的数据,世界粮食价格在2007年1月至2008年3月期间上涨近60%,而在2010年6月至2011年2月又上涨了40.4%。随着我国居民收入水平的提高,食品消费需求逐步升级;另一方面,粮食产量受到气候条件和成产成本等因素的制约以及受城镇化占用耕地等因素影响,造成我国未来粮食供给存在较大不确定性,极易引发食品价格大幅上涨。改革开放以来,我国城市居民食品消费价格于1994年10月和2008年4月出现同比增长率高达40%和21.6%的上涨,2011年7月城市食品消费价格同比增长率又一次达到14.4%的较高水平。发达国家居民收入水平较高,日常支出中用于食品消费的比重很小,例如2007年美国的这一比例为12.6%[1],因此食品价格上涨对居民生活影响不大。我国情况则完全不同,据中经网数据显示,2012年城镇居民食品支出占总消费支出的比重达到36.23%。因此,食品价格大幅上涨会造成居民实际购买力降低和生活质量下降。城镇居民由于收入水平、家庭负担、受教育程度、参加医保状态、健康状况以及就业能力等存在显著差异,导致对食品价格上涨承受能力的不同[2-4]。近年来尽管城镇居民收入稳步上涨,甚至有很大一部分群体已经进入富裕阶层,但仍存在相当一部分收入水平低、家庭负担重、就业能力弱、受教育程度低的困难家庭。一旦食品价格出现大幅上涨,这些城镇困难家庭很可能会减少其它商品消费以保证基本的食品需求,同时趋向于消费更多的“低质”食品,造成生活质量出现较大幅度的下降[5]。因此,食品价格大幅上涨时,政府需要重点关注这些弱势群体,对其进行适当的补贴,帮助其克服经济困难,促进社会的和谐与稳定。

对城镇居民的食品补贴在中国已有较长历史,改革开放以来在提高粮价、放开肉价时我国几次大范围实施价格补贴政策,为价格改革的顺利进行提供了保障。1988年4月国务院发布关于试行主要副食品零售价格变动给职工适当补贴的通知,全国各地贯彻执行并制定了相应的补贴标准。但是随着我国经济社会的发展,原有的食品补贴体系存在的问题逐渐显露,主要表现在:一方面食品补贴主要采用“普惠”方式的价格补贴,补贴面广,财政难以支撑。另一方面,我国收入差距逐步扩大,由于补贴“吃大锅饭”,导致补贴标准低,逐渐富裕起来的群体和真正困难的群体享有同样的补贴标准,真正困难群体得到的补贴无法弥补食品价格上涨带来的福利损失。我国城镇居民家庭状况千差万别,除收入水平存在差距外,还表现为家庭抚养人口数量,是否参加医保,健康状况,受教育程度,职业特点等多个方面的差异。面对如此复杂的城镇家庭特征,食品补贴不应该采取“一刀切”的政策,必须做到根据不同家庭的特征补贴对象有所侧重,补贴数量有所不同。

随着时代进步和社会经济的不断发展,现行食品补贴政策确实需要进一步完善和调整。那么究竟如何制定科学合理的食品补贴机制,如何做到在粮食价格过高时以最低补贴成本,实现低收入城镇居民福利最大化,是迫切需要研究解决的现实问题。因此需要通过实际数据,建立计量模型进行定量分析,测定科学合理的补贴标准,明确补贴对象,才能提高食品补贴的科学性和可操作性,制定更科学的价格补贴机制,以减少补贴成本,提高补贴效率。

二、理论分析与文献综述

从各国实施的补贴政策现状来看,食品补贴主要通过两种方式实现,即价格补贴和收入补贴。价格补贴是指政府向食品的生产者或消费者进行无偿的转移支付,以使食品维持在较低价格水平的措施;收入补贴是指在食品价格上涨后,政府向目标人群直接发放现金或现金券,以保证这些群体的食品支付能力和食品安全。两种补贴形式都能实现政府的政策目标,但不同补贴方式对补贴成本和补贴效果会产生不同的影响。

现实中某些国家采用价格补贴政策,这主要是由于价格补贴具有以下几点优势。第一,价格补贴的受惠对象是全体消费者,这种补贴政策在多数国家遇到的政治阻力较小,容易获得通过;第二,价格补贴大小与消费者的食品支出成比例变化,所以无需花费太多精力考察补贴对象是否符合补贴要求,具有管理成本低和可操作性强等特点;第三,食品价格的下降减轻了低收入家庭的生活压力,有利于这些家庭增加对教育和健康的投资,提高人力资本,从而增加家庭收入。另一方面,价格补贴主要的负面影响有:首先,大部分价格补贴在实施过程中无法将非目标人群排除在外;第二,价格补贴通常是政府运用非市场力量强制某些食品价格等于或低于目标价格,扭曲了市场经济中需求与供给决定商品价格的基本规律,不利于资源的合理分配,同时也挫伤了生产者的积极性;三是,由于价格补贴对象不明确,造成政府补贴成本高昂,容易引发和扩大政府财政赤字,对经济产生不利影响。Persaud 等(2003)对印度上世纪80年代早期到2000年的考察时发现,受到补贴的低粮价损害了生产者的利益,挫伤了农民的生产积极性,扩大了城乡差距,政策制定者不得不在进行粮食价格补贴时又对生产者进行补贴以保证粮食供给[6]。

与价格补贴相比,收入补贴具有某些明显的优势。一是,收入补贴在实施过程中能够将非目标人群排除在外,收入补贴的实际受惠对象是特定群体;二是,收入补贴不影响市场供求规律,有利于资源的合理配置;三是,由于补贴对象明确,能够降低补贴成本。Garcia等(1987)利用菲律宾1983—1984的调查数据研究了定向的收入补贴政策对当地贫困家庭消费与健康状况的影响,补贴显著提高了低收入家庭的食品支出使这部分家庭人口的卡路里摄入量增加7%,这一政策具有低成本高收益的效果[7]。Breunig 等(2003)在美国San Diego 地区随机抽取600个领取食品券的家庭,调查每月食品消费数量与消费结构,一段时期后改为发放现金支票,结果显示每个家庭在领取现金支票时期比领取食品券时期对食品的消费数量出现明显下降,卡路里的摄入量也明显下降,尽管这些家庭食品消费和卡路里摄入下降的程度因收入水平、家庭人口等原因有所不同[8]。作者据此认为对低收入家庭而言食品券是优于现金补贴的转移支付形式。收入补贴尽管具有上述优点,但在操作层面不像价格补贴简单易行,需要通过建立计量模型进行模拟测算才能明确补贴的对象,测定科学合理的补贴标准。

杨力雄和胡姝(2010)以及张全红(2008)指出我国目前制定的城镇居民最低生活保障标准存在调整标准和周期不规范以及调整手段单一等问题[9-10]。王有捐(2006)通过目标达成模式从实际救助率及救助程度、低保金发放瞄准率和低保救助缺口等角度对2004年城镇居民最低生活保障政策执行情况进行了评价,最后提出为使低保政策更有效率,需要考虑低保家庭的实际负担、家庭成员的文化教育程度以及健康状况等人口特征变量,对不同人群需要区别对待,但文中只是进行了定性分析,未进行定量研究[11]。Jensen 等(2010)使用2006年中国河南省和甘肃省城镇居民消费调查数据,研究了价格补贴对最低收入城镇居民营养摄入的影响,结果发现并无明显证据表明价格补贴改善了低收入人群的营养状况,而事实上,在某些家庭中还存在着负面影响[12]。还有一些学者对价格补贴与收入补贴进行了比较,如钟甫宁(2009)认为粮食危机本质上是收入问题而不是价格问题,建议政府采用收入政策取代价格政策[13]。Huang等(2013)从政策成本角度进行比较也得出相同结论[14]。柳萍(2008)提出关于完善低收入群体价格补贴机制的建议,认为对基本生活必需品价格补贴应从制度上作出规定,建立按价格总水平变动、由固定程序启动的补贴制度[15]。

综合以上文献可以发现,国外学者比较重视研究食品补贴的效果,基本是利用调查数据从福利和营养角度进行定量分析。国内学者也进行了较多的相关研究,但仍存在以下一些不足:第一,大部分研究只是局限在收入角度,尚未发现有文献从人口特征角度,如家庭抚养人口、是否参加医保、受教育程度、健康状况和职业层次等对价格补贴和收入补贴政策效果进行比较分析;第二,国内文献以定性研究为主,缺少精确的定量研究;第三,实证分析食品补贴政策效果时,使用的微观调查数据缺乏全国的代表性。针对以上研究存在的不足,本文拟采用CHIPS城镇调查数据,加入收入等级、家庭抚养人数、参加医保状态、受教育程度、健康状况和职业层次等人口特征变量建立QUAIDS模型,定量分析不同特征家庭对食品价格上涨的承受能力的差异,并在此基础上通过等效用补偿法模拟计算面对食品价格上涨,价格补贴政策与收入补贴政策对不同人口特征城镇居民家庭的补贴效果,并从补贴效率和收入分配效应两个角度进行比较,以期为政府部门提高食品补贴政策效果提供理论与实证依据,提高食品补贴的科学性和可操作性。

本文余下内容安排如下,第三部分是数据来源和变量选择,第四部分介绍理论模型与计量模型,第五部分分析不同人口特征城镇家庭对食品价格上涨承受能力的差异及产生的原因,第六部分模拟计算收入补贴和价格补贴的补贴成本并进行政策效果比较,第七部分是结论与相应的政策建议。

三、数据来源与变量选择

中国家庭收入项目调查(Chinese Household Income Projects,CHIPS)由北京师范大学中国收入分配研究院组织实施,公布的最新的数据为2007年数据。我们使用了来自上海、江苏、浙江、安徽、河南、湖北、广东、四川和重庆9个省市的全部家庭调查样本。为了反应城镇居民的不同特征,选择每个家庭的收入、食品支出、教育文化娱乐支出、以及交通和通信支出等变量。采用上述3项商品作为研究对象,主要是考虑到这3项商品分别代表生存型商品、发展型商品和享受型商品,同时这3项支出占总支出的比重接近70%,对城镇居民总体消费也具有较大的代表性。

本文同时选择某些人口统计特征变量,如家庭抚养人数、户主是否参加医保、户主教育程度、户主健康状况和户主职业层次等。我们对样本进行了如下处理:删除那些存在缺失数据的样本和总收入低于总消费支出的样本,最后选取了4548个家庭样本。由于CHIPS调查数据中没有各类消费品的价格,我们采用《中国统计年鉴》中上述九个省市的消费品价格指数。

以下对城镇居民人口统计特征变量进行分类。与我国统计部门对城镇居民收入等级的划分规则相一致,将所有家庭按收入水平从低到高排列,划分为3个等级,即低收入组、中等收入组和高收入组。家庭抚养人口数量影响家庭的生活负担和消费,我们使用总抚养比变量,即家庭老龄人口与未成年人口之和对劳动力人口的比值反映抚养负担。将参加医保状态中的“公费医疗或统筹”“商业医疗保险”“农村合作医疗”“其他”归为“参加”,“没有保险”归为“未参加”。不同的受教育程度和职业层次导致居民饮食倾向的显著差异[16-17],本文将受教育程度划分为初等教育(“未上过学”“扫盲班”“小学”“初中”)、中等教育(“高中”“中专”)和高等教育(“大学专科”“大学本科”“研究生”);将职业划分为中高层(“国家机关党群组织、企事业单位负责人”“专业技术人员”“办事人员和有关人员”“军人”)、基层(“商业”“服务业人员、农、林、牧、渔、水利生产人员”“生产、运输设备操作人员及有关人员”)和其他(“不便分类的其他从业人员”)。将户主“自评健康程度”中的“非常好”“好”“一般”归为“健康”,“不好”“非常不好”归为“不健康”。表1显示了具有不同人口统计特征变量的城镇家庭收入和消费情况。

第一,表1中的数据显示我国城镇居民在收入方面存在相当明显的不均等,高收入家庭、中等收入家庭和低收入家庭在收入、消费水平和消费结构上差异较大,高收入家庭年平均收入分别为中等收入和低收入家庭的2.63倍和6.40倍。第二,高、中、低收入家庭食品支出占收入比例分别为18.22%、27.12%和37.16%,收入越低,食品消费占收入比例越高。但是从绝对量来看,低收入家庭食品消费的绝对量明显低于中高收入家庭。可见低收入家庭的食品保障远不及中高收入家庭。第三,通过储蓄率对比可以看到收入越高,边际消费倾向越低。第四,参加医保家庭收入高于未参加医保家庭,说明这些家庭由于收入低,没有足够能力参加医保。同时可以看到,未参加医保家庭的储蓄率低于参加医保家庭,说明未参加医保家庭并不是通过增加储蓄来应对未来健康上的不确定,这与甘犁等(2010)研究结果[18]并不一致。其原因除收入低,也可能与自身观念有关。健康状况较好家庭的收入高于不健康家庭,说明健康状况好的家庭更有机会提高收入。第三,教育程度越高收入越高,职业层次越高收入也高。

综上所述,未参加医保、教育程度较低、健康状况较差和职业层次较低的收入也较低,这些家庭的食品消费比重较大,但绝对数量分别低于收入较高、参加医保、教育程度较高、健康状况较好和职业层次较高家庭。这里唯一例外是高抚养比家庭,这些家庭收入越高,食品支出占收入的比例越高。这可能是因为抚养人口多,导致食品需求具有较强的刚性。

表1 不同特征的城镇家庭收入和消费

四、理论分析与计量模型

不同人口统计特征的城镇家庭的收入水平、消费水平以及对食品价格上涨的承受能力存在差异,面临食品价格上涨,不同家庭的食品消费下降程度不同。相应地,若要保证这些家庭的食品安全,其所需的货币补偿势必也会不同。为了探究这种差异性,我们分别从家庭所处的收入等级、家庭抚养比、户主参加医保状况、户主受教育水平、户主健康状况和户主职业层次等人口特征变量出发,从价格补贴和收入补贴两个角度测算补贴成本并进行相应地比较分析,以期提出科学合理的食品补贴政策。

(一)价格补贴数量

政府实行食品价格补贴的政策目标是保障城镇居民的食品安全,但在价格补贴实施过程中无法进一步明确补贴目标,食品价格补贴的实际受惠对象是全体消费者。为计算保证消费者的购买力不变条件下价格补贴所需的平均政策成本,我们对Huang等(2013)提出的价格补贴计算公式[14]进行改进,给出平均政策成本如下:

(1)

其中,Δmp表示价格补贴的平均政策成本,ri表示各个组别家庭比率,ci表示各个组别家庭平均食品消费支出额,Δp表示食品价格上涨幅度。

(二)收入补贴数量

图1 等效用补贴

根据消费理论,食品是一种正常商品,居民的食品消费量随食品价格上涨而减少,随可支配收入的增加而增加,而非食品与食品存在替代关系,其消费量既随食品价格上涨而增加,又随可支配收入增加而增加。为保证目标消费者食品价格变化前后效用水平不变,其所需的收入补贴ΔmI的数学表达式为:

(2)

在食品价格出现上涨,非食品价格不变时,食品与非食品的相对价格发生变化,此时消费者根据效用最大化原则,减少食品消费增加非食品消费,产生非食品对食品的替代效应。由几何关系不难得出:

(3)

不妨令

(4)

其中,k表示价格替代效应调整系数。

由式(2)、式(4)经过整理化简为:

(1-k)EmΔm/m0]

(5)

(6)

其中,Ep表示食品价格弹性(Marshall价格弹性),Em为食品支出弹性。

(三)食品价格弹性与食品支出弹性的估计

本文选择QUAIDS模型计算不同特征城镇家庭的食品价格弹性和支出弹性,该模型的非线性恩格尔函数形式十分适合家庭调查数据[19],近年来在国外广泛应用于研究消费行为。QUAIDS模型最早由Banks 等(1997)提出。该模型满足PIGLOG偏好需求系统的间接效用函数形式,其模型结构可以被描述为:

(7)

其中,wi表示商品i占总消费支出的比重,满足∑iwi=1;pj为商品j的价格,s为消费品种类的数量;m是总消费支出,p为消费品价格的向量形式,a(p)是综合价格指数,b(p)是C-D型价格集合指数,λ(p)是价格p的零阶齐次函数,lna(p),b(p),λ(p)分别表示为:

(8)

(9)

QUAIDS模型还可以加入人口统计特征变量,比如家庭人口规模、户主受教育水平、家庭所在区域、家庭所处的收入等级等等。经过Ray(1993)和Poi(2002)等人的改进,引入人口特征的QUAIDS模型[20-21]变为:

(10)

(11)

(12)

(13)

另外,加入了人口统计特征变量的QUAIDS模型必须满足可加性、同一性和对称性,其表示分别如下:

γij=γjt,i≠j

(14)

可加性约束表明在任何时期对于不同商品的支出之和须等于总支出;同一性意味着所有的价格和收入变化同样的比例,需求量须保持不变;对称性保证了补偿的需求曲线对价格而言是齐次的。

五、食品补贴的政策选择分析

(一)参数估计

本文首先建立加入家庭人口统计特征变量的QUAIDS模型,利用Poi(2012)建议的INSUR(Iterated Non-linear Seemingly Unrelated Regression)方法[22]进行模型参数估计,具体参数的估计结果见表2。参数ηij的i=1,2,…,9分别对应家庭抚养比、参加医保状态、初等教育、高等教育、健康状态、中高层工作、基层工作、低收入以及高收入,j=1,2,3分别对应食品、交通通讯以及教育文娱。

从表2中参数估计结果可以发现,大部分参数估计值通过5%的显著性检验。在各类商品收入二次项系数联合等于零的原假设下,Wald统计检验的卡方值为59.95(df=2),在1%显著性水平下拒绝原假设,表明需求模型中应该包含收入的二次项。此外,通过对各个人口统计特征变量进行显著性检验,发现上述特征变量的系数均在5%显著性水平下显著,说明不同特征城镇家庭的消费存在显著的差异。

补贴效率和收入分配效应是衡量补贴政策效果的重要指标,我们将通过这两个指标比较分析价格补贴和收入补贴,找出相对合理的补贴政策。

(二)比较收入补贴与价格补贴的成本

政府实行食品补贴必须考虑政策的成本即补贴支出,以尽可能少的支出实现补贴目标,否则财力难以承受。这里有两种不同的补贴原则。一种补贴原则是保证全体补贴对象效用水平不变,另一种补贴原则是保证特定群体的效用水平不变。前一种原则显然比后一种所需的支出更多,财政负担更重。

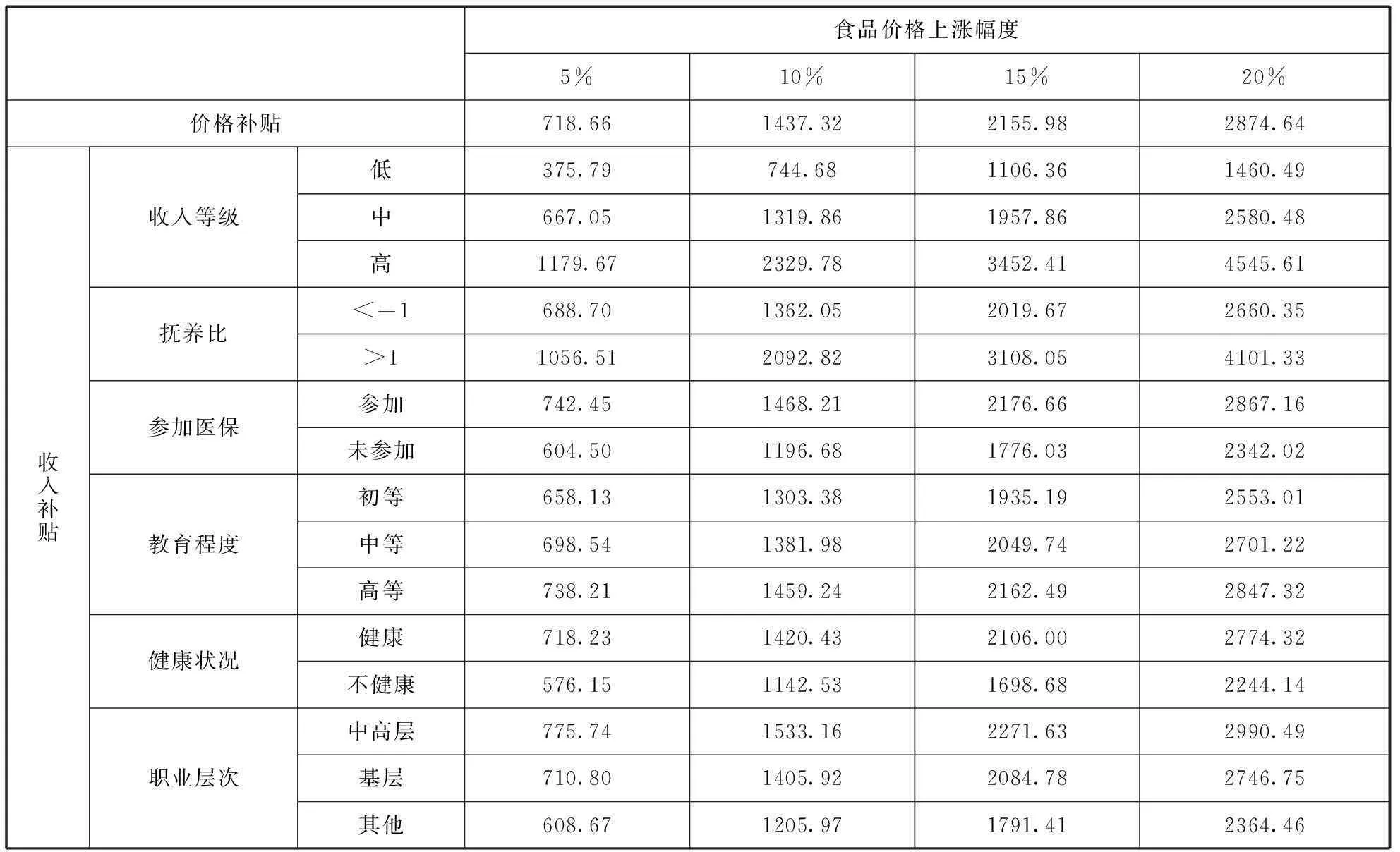

以下分析两种补贴原则之下,收入补贴和价格补贴的补贴成本。根据模型参数估计结果,本文模拟食品价格上涨5%、10%、15%和20%条件下,按照第一种原则,即保证所有城镇家庭效用不变的条件下价格补贴政策对每个家庭平均支出,以及收入补贴政策对不同特征城镇家庭的平均支出,具体结果见表3。为了语言表达上的方便,如果没有特殊说明,补贴支出均指对家庭的平均支出。

表2 QUAIDS模型参数估计结果

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。

1. 对不同收入等级的补贴。

从收入等级角度来看,为维持所有城镇家庭的效用不变,所需价格补贴支出高于中、低收入家庭的收入补贴支出,低于高收入家庭所需的收入补贴支出。以食品价格上涨10%为例,所需价格补贴支出达到1437.32元,低、中、高收入家庭所需的收入补贴支出分别是744.68元、1319.86元、2429.78元。低收入家庭所需的收入补贴低于高收入家庭所需的收入补贴,是因为高收入家庭食品支出数量多,食品价格上涨,这些家庭食品消费的绝对数量损失更大,为使高收入家庭食品消费数量回到价格上涨之前,所需的收入补贴必然多于低收入家庭。

根据低、中、高收入家庭所占的比例(20%,60%,40%),可以计算出食品价格上涨10%条件下全部家庭平均所需的收入补贴是1426.81元,略低于价格补贴1437.32元。食品价格上涨5%、15%和20%的情况下也可以得出相同的结论:为了维持所有居民效用不变,价格补贴成本略高于收入补贴。这是符合经济学原理的,对于价格补贴,政府通过补贴政策将食品价格压低到上涨之前的水平,消费者的消费组合没有发生变化。而对于收入补贴,政府增加城镇居民收入,消费者可以通过调整消费组合,利用较少的支出实现食品价格上涨前的效用水平。

如果政府采取第二种补贴原则,补贴的目标是维持低收入家庭效用不变,根据表4只需要有针对性地对20%低收入家庭平均给予744.68元的收入补贴,可以算出补贴成本只有价格补贴的10.36%。以上是基于2007年调查数据作出的分析,我们可以据此推断近年全国城镇居民所需的补贴成本。为了方便比较,我们将国家统计局城镇调查住户中的“最低收入户”和“较低收入户”划为“低收入户”,将“中等偏下收入户”、“中等收入户”和“中等偏上收入户”划为“中等收入户”,将“较高收入户”和“最高收入户”划为“高收入户”。2012年,国家统计局调查的城镇低、中、高收入家庭的平均收入分别为30021元、66694元和149977元,食品支出分别为10814元、17586元和27382元。假设2012年全国低、中、高收入家庭的价格弹性和支出弹性与2007年相同,食品价格上涨10%条件下,我们计算出为维持全国所有家庭效用不变,平均每个家庭所需的价格补贴支出是1819.1元,而低、中、高收入家庭所需的收入补贴分别为1058.4元、1716.5元和2660.3元,这与根据2007年调查数据得到的结果相比,低收入家庭所需收入补贴上升幅度最大,达到了42%,而中、高收入家庭所需收入补贴分别上涨了23%和9%,说明与2007年相比,2012年低收入家庭抵御食品价格上涨的能力进一步弱化,贫富差距有所扩大。

根据国家统计局的统计,2012年中国共有城镇人口7.12亿,平均每个城镇家庭人口数是2.9人,可以算出中国共有2.455亿个城镇家庭,若食品补贴的目标是维持所有城镇居民效用不变,则食品价格上涨10%,价格补贴支出将达到4466亿元,而收入补贴支出是4414亿元。若补贴的目标是维持低收入家庭效用不变,则需要对低收入家庭支出742.39亿元的收入补贴,占价格补贴的16.6%。因此可以得出如下结论:采取第一种原则,收入补贴支出略低于价格补贴支出;采取第二种原则,将目标锁定在目标家庭,比如低收入家庭,将大大降低补贴成本。

2.根据其他人口特征的补贴。

从表3可以看到,为维持所有城镇家庭的效用不变,所需价格补贴支出分别高于对低抚养比家庭、未参加医保家庭、受教育程度较低家庭、家庭健康家庭和职业层次较低家庭的收入补贴支出,分别低于对高抚养比家庭、参加医保家庭、受教育程度较高家庭和职业层次较高家庭的收入补贴。根据各类家庭所占的比例,可以计算出食品价格上涨15、10%、15%和20%条件下各种人口特征的家庭平均所需的收入补贴也是低于价格补贴。

高抚养比家庭、未参加医保家庭、受教育程度较低家庭、健康状况较差家庭和职业层次较低家庭面对食品价格上涨所受的相对福利损失较大,抵御食品价格上涨的能力较弱,因此考虑到补贴成本,政府可以重点关注上述“弱势家庭”,对上述家庭采取有针对性的收入补贴政策。根据表3的数据和表1的各类家庭所占比例,可以计算得出食品价格上涨10%条件下,对高抚养比家庭、未参加医保家庭、受教育程度较低家庭、健康状况较差家庭和职业层次较低家庭的收入补贴成本分别是收入补贴成本的8.7%、19.2%、15.4%、4.0%和20.1%。可见有针对性地对弱势群体采取收入补贴政策将以较小的财政成本实现政府的目标。

具体操作时,可根据政府财力确定补贴范围,比如财力较紧的条件下可以补贴同时满足低收入、高抚养比、未参加医保、受教育程度低、健康状况较差、职业层次低的家庭,财力较宽松条件下可以适当扩大补贴范围。

(二)比较两种补贴方式的收入分配效应

对城镇居民进行收入补贴或者是价格补贴,都将改变各收入人群的绝对收入和相对收入,继而影响到整体的收入分配状态。补贴作为国民收入再分配的一种重要方式,应该具有缩小收入差距、改善收入分配,以及降低收入不平等促进公平的作用。同等数量的食品补贴,以收入补贴的方式补贴给特定群体和以普惠的价格补贴补贴给全体居民,显然前者缩小收入差距的效果更大。以下本文通过考察同等数量收入补贴与价格补贴对缩小收入差距的贡献,来定量比较两种补贴的效果。

本文使用基尼系数反映居民收入差距,并采用相对基尼系数法(Araar et al,2013)计算基尼系数,具体计算公式为:

(15)

以下所作的比较是基于城镇家庭微观调查数据,由于使用样本量较大的个体数据计算基尼系数,因此准确性最高。在计算基尼系数时,究竟应该使用家庭总收入还是家庭人均收入,在学界有一定的分歧,我们采用了洪兴建和李金昌(2005)建议的使用家庭人均收入数据计算基尼系数[23]。

在非食品价格和城镇居民收入水平不变的条件下,假设食品价格上涨10%,为维持低收入家庭、高抚养比家庭、未参加医保家庭、受教育程度低家庭、健康状况差家庭和职业层次低家庭的效用水平不变而进行收入补贴,计算收入补贴后的基尼系数。进一步计算采取同等补贴数量的价格补贴后的基尼系数。表4是食品价格上涨10%时,各人口特征变量组在补贴前后基尼系数计算结果。

表4 食品价格上涨10%不同特征分组补贴前后基尼系数模拟结果

从表4中的结果,政府实施补贴前城镇居民的基尼系数达到0.3645,尽管仍低于国际上收入分配差距的“警戒线”0.4,但收入分配差距已经较为严重。收入补贴和价格补贴均能改善居民收入分配状况,而收入补贴的效果要好于价格补贴,这与我们的预想完全相同。但从不同人口特征分组的基尼系数变化来看,各组的收入补贴对改善收入分配的效果差异较大,而价格补贴的这种影响相差较小。对低收入家庭、户主未参加医保家庭和职业层次较低家庭的收入补贴使基尼系数下降较大,分别达到0.029、0.025和0.028。对高抚养比家庭和户主身体不健康家庭实施的收入补贴造成的基尼系数下降较小,分别为0.007和0.006,这与针对所有家庭的价格补贴效果很接近,这主要是源于高抚养比家庭、户主身体不健康家庭在所有家庭中的比重很小,分别为6%和5%,以致补贴政策覆盖面太小而对收入分配状况的影响不明显。

从补贴政策对改善收入分配的效果来看,收入补贴要优于价格补贴,尤其是针对低收入家庭、户主未参加医保家庭、户主职业层次较低家庭所进行的收入补贴比对应的价格补贴能更好地改善收入分配效果。

六、结论与政策建议

本文引入家庭的收入水平、抚养比、参加医保状态、受教育水平、健康状况和职业层次等人口特征变量建立QUAIDS模型,通过政策模拟比较价格补贴和收入补贴的补贴效率和收入分配效应。研究结论如下:不论从补贴效率还是从收入分配效应上来衡量,为保持全体城镇家庭的效用不变,收入补贴支出略低于价格补贴支出。

当前食品价格波动虽然较小,但我国人口众多,并伴随着城镇居民生活水平的不断提高,食品消费结构的转型升级,居民会进一步提高对食品消费数量、消费质量的要求。同时,从长期来看,食品价格上涨呈现出周期性变化,因此食品价格上涨的影响不容忽视。减缓食品价格上涨对城镇弱势群体的冲击、保障他们的食品安全,相比于价格补贴,收入补贴是更好地政策选择。有针对性地对弱势群体采取收入补贴政策将以较小的财政成本实现政府的目标。具体补贴目标可以锁定在低收入家庭、抚养负担较重家庭、未参加医保家庭、健康状况较差家庭、受教育程度较低家庭以及职业层次较低家庭。

收入补贴的形式除支付现金意外也可以考虑发放食品券,国外经验表明食品券对保证弱势群体的食品消费数量和卡路里摄入量效果优于直接发放现金。食品与营养援助项目是美国联邦政府消除饥饿、保障食品安全、普及营养知识的重要政策手段。这一援助项目值得我们借鉴。食品与营养援助项目解决低收入群体的“吃饭”问题,可以为低收入群体提供“兜底”保障。以实物形式提供救助又可防范政府救助资金的通胀风险。目前我国基本采用货币救助方式,实物救助主要用于诸如向灾区提供食品、衣物,逢年过节的“送温暖”活动等救急事项中。我国可以针对城镇低收入家庭中特定的人群,按照国家和地方的财政能力有序引入合适的食品与营养援助项目。

本文的研究结论显示,低收入家庭、户主未参加医保家庭、健康状况较差家庭、职业层次较低家庭等弱势群体对食品价格上涨的承受能力最弱,但归根结底主要是收入水平、社会保障体系、教育水平等差异造成。因此,政府需要通过各种有利渠道为弱势群体家庭创造更多地就业机会,扩大这类家庭的收入水平;继续不断完善社会保障体系,扩大保障覆盖面,尤其是提高城镇弱势群体的社会保障水平,降低其对未来的不确定性预期,增加消费支出;继续加大教育投入、减轻弱势群体教育支出负担,促进教育资源的均等化。

参考文献:

[1]CAPEHART T,RICHARDSON J. Food price inflation:Causes and impacts[C]. Congressional Research Service,Library of Congress,2008.

[2]PANGARIBOWO E H,TSEGAI D.Food demand analysis of indonesian households with particular attention to the poorest[J]. ZEF-Discussion Papers on Development Policy,2011.151.

[3]ABDULAI A,JAIN D K,SHARMA A K.Household food demand analysis in India[J]. Journal of Agricultural Economics,1999,50(2):316-327.

[4]OSEI-ASARE Y B,EGHAN M.The effects of food price increaseson urban household food commodities expenditures in Ghana[J]. Journal of Economics and Sustainable Development,2013,4(6):70-83.

[5]赵昕东,汪勇.食品价格上涨对不同收入等级城镇居民消费行为与福利的影响——基于QUAIDS模型的研究[J].中国软科学,2013(8):154-162.

[6]PERSAUD S,ROSEN S. India’s consumer and producer price policies:Implications for food security[J]. Food Security Assessment,2003,2003:32-9.

[7]GARCIA M,PINSTRUP-ANDERSEN P. The pilot food price subsidy scheme in the Philippines:Its impact on income,food consumption,and nutritional status[M]. Intl Food Policy Res Inst,1987.

[8]BREUNIG R,DASGUPTA I.Welfare transfers and intra-household trickle-down:A model with evidence from the US food stamp program[R].Australian National University Centre for Economic Policy Research DISCUSSION PAPERS NO. 469,2003.

[9]BANKS J,BLUNDELL R,LEWBEL A,Quadratic engel curves and consumer demand[J].The Review of Economics and Statistics,1997.79(4):527-539.

[10]张全红.粮价上涨、通货膨胀与城市贫困——基于两种价格指数的对比分析[J].统计研究,2008(9):11-15.

[11]王有捐.对城市居民最低生活保障政策执行情况的评价[J].统计研究,2006(10):49-54.

[12]JENSEN R T,MILLER N H. Do consumer price subsidies really improve nutrition?[J]. Review of Economics and Statistics,2011,93(4):1205-1223.

[13]钟甫宁.世界粮食危机引发的思考[J]. 农业经济问题,2009(4):4-9.

[14]HUANG C,FUNING Z,JUN H,et al.Income vs price subsidy:policy options to help the urban poor facing food price surge[J]. China Agricultural Economic Review,2013,5(1):89-99.

[15]柳萍.关于完善低收入群体价格补贴机制的研究——以浙江省为例[J].价格理论与实践,2009(1).

[16]JOHANSSON L,THELLE D S,SOLVOLL K,et al.Healthy dietary habits in relation to social determinants and lifestyle factors[J]. British Journal of Nutrition,1999,81(3):211-220.

[17]ROOS G,JOHANSSON L,KASMEL A,et al.Disparities in vegetable and fruit consumption:European cases from the north to the south[J]. Public Health Nutrition,2001,4(1):35-43.

[18]甘犁,刘国恩,马双.基本医疗保险对促进家庭消费的影响[J].经济研究,2010(1):30-38.

[19]杨立雄,胡姝.城镇居民最低生活保障标准调整机制研究[J].中国软科学,2010(9):33-46.

[20]RAY R.Measuring the costs of children:an alternative approach[J].Journal of Public Economics,1983,22(1):89-102.

[21]POI B P.Dairy policy and consumer welfare[D].University of Michigan,2002.

[22]POI B P.Easy demand-system estimation with quaids[J].The Stata Journal,2012,12(3):433-446.

[23]洪兴建,李金昌.如何正确测算我国居民收入基尼系数[J].南开经济研究,2005(4):53-57.

(本文责编:海洋)

Research on Selection of Urban Residents’Food Subsidy Policy Alternatives

Based on Comparing the Effect of Price Subsidies and Income Subsidies

ZHAO Xin-dong,WANG Yong

(The Institute of Quantitative Economics,Huaqiao University,Xiamen 361021,China)

Abstract:This paper employedthe variables of population feature such as family income level,dependency ratio,health insurance status,education level,health status and occupation level to establish the QUAIDS model,then quantitatively studied the different affordability and the reasons of urban families facing the food prices rising,and at the same time through policy simulation compared the subsidy efficiency and income distribution effect between the price subsidies and income subsidy. The study found that:China’s urban residents’ income and food consumption inequality is also very serious. Compared to the price subsidy,income subsidies are better policy choice. Targeted to weak groups to take income subsidy policy will achieve the goal of government on a lower cost. Finally,this paper gave some corresponding suggestions.

Key words:Food Subsidy;Urban residents;Population feature;price subsidy;income subsidy

中图分类号:C812

文献标识码:A

文章编号:1002-9753(2015)10-0134-12

作者简介:赵昕东(1968-),吉林长春人,华侨大学数量经济研究院教授。

基金项目:国家自然科学基金面上项目(71273096);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-12-0673)。

收稿日期:2015-06-11修回日期:2015-09-20