中国生产性服务与装备制造业垂直分离研究

2016-01-16楚明钦

楚明钦

(郑州大学,河南 郑州 450001)

一、生产性服务与装备制造业的垂直一体化

企业通过兼并和收购进行纵向一体化和横向一体化,成为大型企业集团。19世纪80年代后,美国钢铁行业、汽车制造行业、石油工业、交通运输设备制造业、机器制造业以及食品加工业等都不同程度出现垂直一体化企业。早期的垂直一体化主要是制造业的垂直一体化,福特汽车公司是垂直一体化经营模式的典型代表。由于企业采用垂直一体化经营模式,企业之间的购销费用、库存费用、搜寻和谈判费用等大大降低;企业之间原材料、零部件供需的不确定性有效降低,供货商的价格控制也可有效避免;大型垂直一体化企业也构成了潜在竞争者的进入障碍,可以获得一定程度的垄断利润。此后的几十年,甚至到20世纪80年代前,大型垂直一体化企业都是美国乃至全球企业的主流经营模式,这一阶段,生产性服务也一般内置于现代企业。[1]钱德勒对1917年美国制造业2000万美元以上资产的企业进行分析,发现90%的企业都是纵向一体化经营的,他把20世纪美国经济的成功归因于垂直一体化现代企业的大规模兴起。

新中国建立后实行计划经济模式,计划经济时代,为了满足生产和生活的需要,企业生产采取“大而全,小而全”的全能型经营模式。在这种“全能型”企业生产活动中,工厂活动囊括了包括原料采购、生产、销售等所有环节,甚至工厂里面也有自己的学校、医院、食堂、理发店、澡堂等各类辅助部门。尤其在机械制造行业,几乎每家企业都可以自己进行锻造、加工金属、热处理和焊接等,甚至螺丝、螺帽等零部件都要自己生产。1956年,虽然中央提出过工业生产的专业化协作方针,但是,由于后来“大跃进”和“文化大革命”等带来的破坏,工业生产的专业化一直没有改善。在“全能工厂”模式下,大多数企业成本要高于达到规模经济时平均成本。虽然企业生产规模很大,但是生产批量很小,劳动生产率低下。改革开放后,国家曾试点推动工业企业零部件生产的专业化协作,政府依靠行政力量组建了一批专业化公司。[2]由此,企业之间分工不断深化,合作也在不断加强。但是这一时期,由于受经济体制、传统观念以及竞争环境影响,制造业尤其是装备制造企业外包服务动力不强,并且外包生产性服务具有很强的系统性成本。因此,到目前为止,中国大多数装备制造企业需要的生产性服务仍然是通过自我服务来实现。

二、生产性服务与装备制造业的垂直分离

垂直分离是垂直一体化的相反过程,垂直分离也被称为垂直非一体(Vertical disintegration)、外包(Outsourcing)、垂直专业化(Vertical Specialization)等。垂直分离是垂直一体化企业把自己生产环节中原材料生产、零部件生产、人力资源、信息服务、设计、研发、销售等价值链的基本活动或辅助活动分离出去,转而从企业外部购买或从国外进口。企业垂直一体化经营模式建立后,企业通过垂直一体化获得了垄断利润,实现了规模经济。但是,垂直一体化经营的弊端也在逐步显现:企业官僚体制正在逐步深化;企业管理效率逐步下降;由于信息技术发展和运输成本下降,规模经济效果难以发挥;由于企业不能专注于核心业务,企业核心竞争力下降。由于企业垂直一体化已经不能适应市场的快速变化和激烈的市场竞争,越来越多企业倾向于剥离非核心业务。1963年,美国政府出台了“生产分享计划”,通过增值税引导企业把劳动密集型生产环节剥离,专注于企业核心业务。此政策取得了一定效果,其他国家纷纷仿效,世界各国出现了外包的高潮。如果说20世纪80年代前垂直一体化是产业组织的重要特征,那么20世纪80年代后,垂直分离已经变成了产业组织新趋势。[3]

过度垂直一体化企业实行“归核化”战略的同时,剥离一些非核心业务,强调把企业的优势资源集中到有竞争优势的领域。随着信息技术和运输成本的降低,发达国家把劳动密集型制造业外包给亚洲“四小龙”和日本,这些地区利用自己的低成本要素优势,积极承接制造业外包,成就了这些地区经济腾飞的奇迹。20世纪90年代后,日本和亚洲“四小龙”又把价值链的低端环节制造组装部门外包给中国等其他发展中国家,带来了发展中国家就业增加和经济快速增长。[4]发达国家把价值链低端的劳动密集型环节外包给发展中国家后,自己则专注于研发、设计、营销等价值链的高端环节,从而不断向价值链高端攀升,并承担价值链治理角色。价值链高端环节基本上都是生产性服务业,导致发达国家服务业就业比重及增加值比重迅速增加,发达国家逐渐从“后工业社会*后工业化社会最早由Bell(1974)年提出,他将人类社会划分为前工业社会(农业社会),工业社会和后工业社会。其中后工业社会是服务经济社会,知识、科技在经济社会中占据重要位置,专业技术人员的重要性尤为突出。”进入“服务经济社会*Fuchs(1968)在其《服务经济》中最早提出了美国率先进入了服务经济社会。”。而发展中国家则承接发达国家的制造业外包,承担加工、组装等代工角色,并处在价值链的低端,处于被压榨的地位。发达国家与发展中国家之间形成了新的分工格局,即从产业间分工发展到产业内分工,进而发展到产品内分工,形成了全球价值链分工体系。

三、生产性服务与装备制造业的垂直分离程度

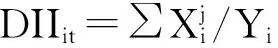

从表1可以看出,1997~2002年,中国生产性服务业与金属制品业垂直分离程度稍有提高,2002年达到最大值为11.6%,但是,2002年之后基本处于下降状态,到2008年只有6.5%;1997~2002年,中国生产性服务与机械制造业垂直分离程度基本处于上升状态,2002年达到最大值11%,但是,2002年后基本上处于下降状态;中国生产性服务与电气机械及光学设备制造业垂直分离程度从1997~2002年稍有增加,但是,2002~2008年又有所下降,金融危机后反而又所有上升;中国生产性服务与交通运输设备制造业垂直分离程度从1997~2002年也稍有增加,2002年达到最大值9.7%,但2002年后又有所下降。

表1 1997~2009年中国生产性服务与装备制造业各细分行业垂直分离程度变化

改革开放以来,中国计划经济体制逐渐向市场经济转变,随着市场化深入发展,地区之间条块分割及地方保护主义逐渐被打破,价格机制在资源配置过程中开始发挥重要作用。国有企业经过“放权让利”、“利改税”“拨改贷”、企业所有权及承包权分离等改革措施,活力不断增强。非国有企业从“非法企业”向“局部合法企业”以及“完全合法企业”转变,乡镇企业和民营企业也得到很大程度发展。企业逐渐成为市场经济的主体,企业可以根据利润最大化原则来决定中间投入品是自己生产还是从外部购买。政府也通过行政手段来推动企业专业化水平的提高,例如跨区域组建汽车企业集团,集团内部各企业进行分工协作来打破地方政府之间的条块分割。1997年东南亚金融危机后,国有企业进行过剥离非核心业务的“主辅分离”的改革尝试,因此,1997~2002年,中国装备制造业企业从外部购买的生产性服务投入比重增加,2002年达到最高峰。但是,由于中国长期以来把研发、设计、营销等看作是企业内部的事情,导致观念滞后,改革不彻底,制约了生产性服务与装备制造业的垂直分离。另外,目前中国市场交易成本仍很大,而生产性服务业对交易成本很敏感,从而装备制造业更倾向于垂直一体化经营,不愿意分离发展生产性服务业。[7]

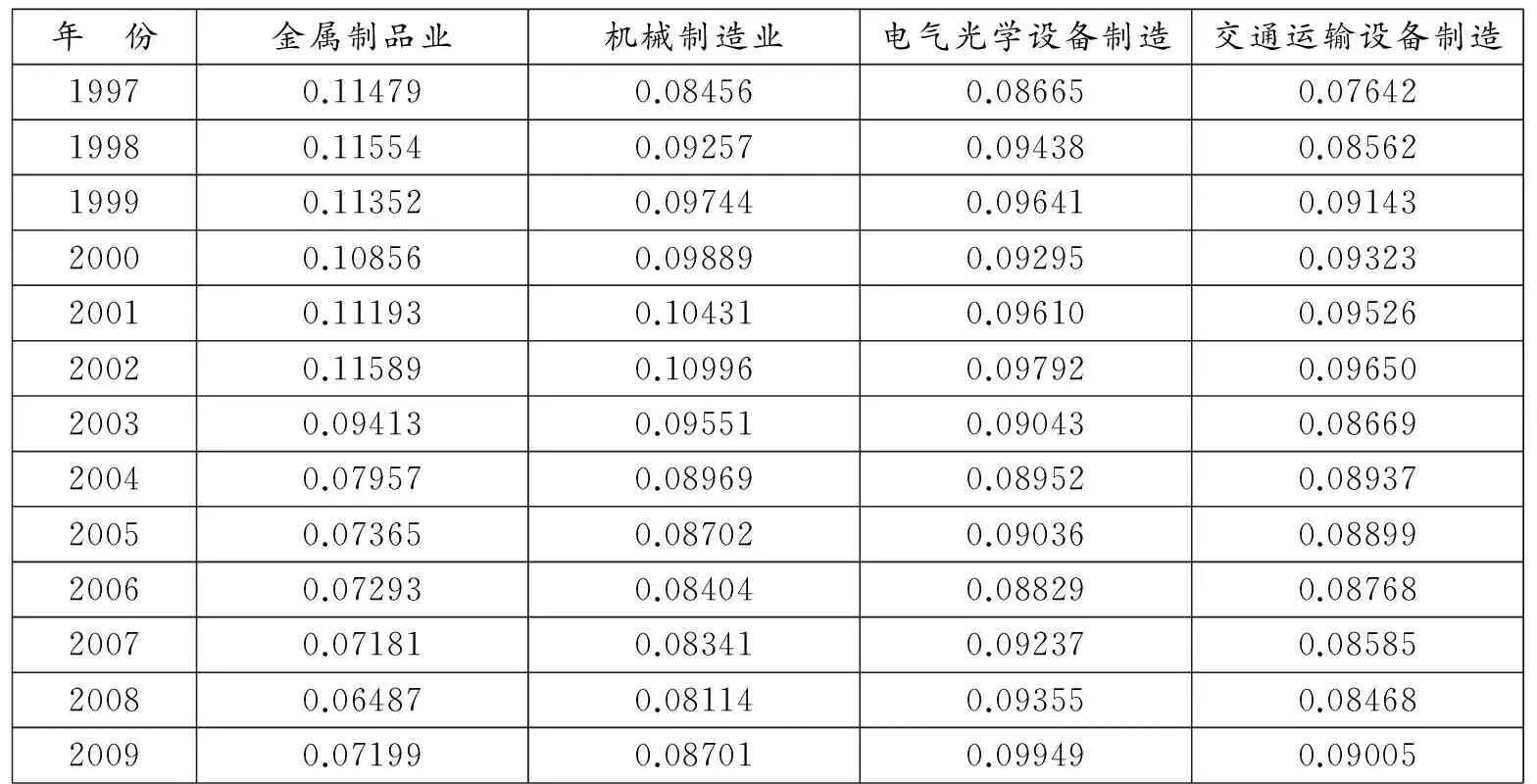

在此基础上,本文选取了工业化国家美国、加拿大、德国、法国、英国、意大利和日本以及发展中国家印度、巴西和中国等10个国家,运用WOID投入产出表比较分析了这些国家生产性服务与装备制造业的垂直分离情况,结果如表2。

表2 2009年生产性服务与装备制造业各细分行业垂直分离程度的国际比较

从表2可以看出,发达国家生产性服务与金属制品业、机械制造业、电气及光学设备制造业垂直分离程度都比较高,其中法国最高,分别达到20.9%、24.4%和28.7%,印度和巴西与发达国家接近。但是,中国生产性服务与金属制品业、机械制造业和电气及光学设备制造业垂直分离程度最低,分别为6.1%、8.4%和9.4%,远低于工业化国家以及其他发展中国家。生产服务与交通运输设备制造业垂直分离程度也是工业化国家比较高,其中意大利最高为25.3%,发达国家中日本最低为10.2%。但是,中国生产性服务与交通运输设备制造业垂直分离程度仅为8.9%,还不到印度的一半,远低于工业化发达国家和其他发展中国家。

从以上结果可以看出,发达工业化国家以及巴西和印度装备制造业从本国购买的生产性服务投入比重都远远高于中国,大量研究已经证明,生产性服务内含的人力资本和知识资本决定了装备制造业的竞争力。但是,由于中国装备制造业的生产性服务投入不足,导致了中国装备制造业自主创新能力和竞争力落后。由于中国连年外贸顺差的增大,国外设置重重贸易壁垒,中国本土机器设备满足不了跨越国外贸易壁垒的国外质量和工艺要求,只能被动进口国外高技术的机器设备,中国本土装备制造业的技术能力和市场能力进一步被抑制。因此中国装备制造业只能通过提高生产性服务投入,进行自主创新,突破“为出口而进口”恶性循环局面,从而实现中国装备制造业的升级。

四、装备制造业分离发展生产性服务业的对策

改革开放以来,中国大量引进外商直接投资,外商直接投资企业一般具有明显的垂直专业化特征,外商直接投资企业的分工与专业化经营模式带来的经营效率明显高于国内企业,因此给中国装备制造企业带来了一定的示范效应。一般来说,随着市场化程度的深入发展,装备制造企业会自发分离发展生产性服务业,但是,由于中国市场化程度还不足以使生产性服务从装备制造企业分离,因此,还需要政府通过税收、法律等相关产业政策进行支持。

第一,装备制造企业应该通过自主创新来提升产业规模。按照斯密“市场规模限制劳动分工”原理,当某一产业规模较小时,倾向于实行垂直一体化经营模式,生产性服务一般内置于装备制造企业。当市场规模扩大时,企业倾向于从市场购买专业化的生产性服务。中国装备制造业在实行进口替代战略的同时应该进行横向并购,通过横向并购提升产业规模,通过产业规模扩大促进专业化分工,进而促进生产性服务逐步与装备制造企业分离,分离后的生产性服务企业独立发展为专业化的生产性服务提供商,生产性服务企业通过契约关系不但可以为原装备制造企业提供生产性服务,也可以为其他企业提供专业化的生产性服务。装备制造企业在分离生产性服务价值链环节后,可以专注于自己的核心业务,从而可以实现规模经济,并能通过专业化分工提升生产效率。

第二,通过降低交易成本促进生产性服务与装备制造企业的分离。科斯认为,交易成本主要包括事前信息搜集成本和事后谈判以及维护契约成本等。交易成本在很大程度上和市场化程度有关,政府应该通过转变政府职能,建立服务型政府,创造良好的市场交易环境,真正做到让市场在资源配置中起到决定性作用。政府还应该转变政府职能,建立公共服务型政府,为建立社会主义市场经济体制提供制度框架。政府应该侧重于建立良好的市场交易环境,规范和完善社会诚信体系的建立、维护良好的市场秩序,真正做到让市场在资源配置中起到决定性作用。政府还应该放松各种行业壁垒,允许民间资本进入各种垄断性行业,促进国有企业和民营资本的充分竞争,引导各种非公有制经济的快速发展。政府应该充当政策的制定者以及政策的维护者角色,而不能同时兼任“运动员”的角色,同时政府还应该“藏富于民”,而不能“与民争利”。政府退出的领域,要充分发挥各种“行业协会”自律性作用,通过完善的法律体系保证消费者、生产者的合法权益。

第三,完善生产性服务业基础设施投资。由于计划经济体制下中国对生产性服务业的重视程度不够,再加上建国后中国重工业优先发展战略,中国固定资产投资绝大部分都投向了装备制造业,而对生产性服务业固定资产投资较少。而发达国家生产性服务业基础设施投入已经比较完善,但是,中国装备制造业作为基础设施投入正处于快速增长期,从而导致中国生产性服务业的装备制造业投入明显高于发达国家和其他金砖国家。装备制造业是生产性服务发展的母体,生产性服务的发展需要以装备制造业为基础。例如,信息服务的投入需要有中转基站、发射卫星、接收设备等信息产业硬件基础设施投入;物流服务业需要有交通运输设备、铁路、公路、仓库等基础设施建设;研发服务投入需要有高技术含量的实验设备和器材等投入,由于中国实验器材满足不了实验的需求,也只能依赖进口。为此,由于中国生产性服务业发展的根基还不完善,生产性服务独立发展过程中还需要更多的固定资产投资和基础设施建设,中国的生产性服务发展还有漫长道路要走。

第四,消除生产性服务业发展的政策性歧视。由于受计划经济体制下传统观念的影响,人们认为服务业不创造价值,甚至国民经济的核算体系为工农业生产总值。在此背景下,生产性服务一般内置于国民经济各部门。与此同时,政府还对服务业的发展设置了重重壁垒。例如,中国的金融行业、信息通讯行业、交通运输等行业的市场进入门槛相当高,而且对外资的限制也非常苛刻,并且这些行业存在过多的行政审批环节。从而结果是,生产性服务业的发展存在垄断和国有成分比重太高,导致市场竞争不充分,效率低下;另外,中国的服务业一般采用“营业税”的征税方式,而制造业一般采取“增值税”的征税方式。

因此,政府应该转变重视制造业而轻视服务业的发展理念,逐步消除或放宽生产性服务业的市场进入壁垒,引导民间资本或外国资本进入生产性服务业发展领域。首先,可以通过法律、法规等政策限制某些行业不可以进入,其他的生产性服务行业均可有条件进入,通过市场机制引导充分竞争;其次,要调整生产性服务业的征税方式,通过“营业税”改“增值税”,适当降低生产性服务业各细分行业的税负;再次,要完善服务业与制造业的用地制度,生产性服务业的用水和用地政策也进行并轨,通过各种方式降低生产性服务业的用水、用地以及用电成本。此外,还要进行金融体制创新,完善生产性服务业发展的投融资体制,解决中小生产性服务企业的融资难问题。

第五,政府财政支持装备制造企业分离发展生产性服务业。装备制造企业在分离发展生产性服务业时,还需要生产性服务业固定资产投资,还会带来融资成本、用地成本和税收成本等分离成本。随着市场化程度提升,市场交易成本将迅速下降,促进装备制造企业从外部购买生产性服务,从而带来生产性服务与装备制造企业垂直分离。但是,由于中国市场化程度还不够高,政府在着手构建完善的市场经济秩序、通过市场化手段降低交易成本的同时,还需要通过财政政策来扶持装备制造企业分离发展生产性服务业。例如,政府全面推行“营业税”改“增值税”后,必然带来地方政府税基的减少,由于税基减少可能会带来财政减少,财政减少部分可以看作政府对分离发展生产性服务业的支出。另外,政府对积极参与分离发展生产性服务业的装备制造企业,应该提供一定数量的奖励,并提供一定的税收优惠、金融扶持等措施,而这些措施的实施都需要政府财政政策的支持。因此,在交易成本不足以促进装备制造企业分离发展生产性服务业的情况下,需要政府通过财政资金鼓励装备制造企业分离发展生产性服务业。

[1]李晓华.产业组织的垂直分解与整合[M].北京:经济管理出版社,2009.

[2]杨玉英.中国生产性服务业发展战略[M].北京:经济科学出版社,2010.

[3]吴福象.经济全球化中制造业垂直分离研究[J].财经科学,2005,(3).

[4]刘志彪.论现代生产者服务业发展的基本规律[J].中国经济问题,2006,(1).

[5]霍景东,黄群慧.影响工业服务外包的因素分析——基于22个工业行业的面板数据分析[J].中国工业经济,2012,(12).

[6]霍景东,吴家淼.在岸服务外包的发展趋势及对策研究[J].广东商学院学报,2009,(3).

[7]楚明钦,刘志彪.装备制造业规模、交易成本与生产性服务外化[J].财经研究,2014,(7).