仁者,人也

2016-01-08

中国素有“礼仪之邦”的美誉,非常重视人与人之间的和睦相处,以尊重彼此、互亲互爱为准则,仁者爱人、以德立人,就是这一理念的真实写照。那么,仁者爱人、以德立人的思想究竟起源于何时,又是如何影响着我们的工作和生活呢?

“仁者爱人、以德立人”的思想源流

“仁”是儒家十分推崇的一种道德品质,从孔子开始,就把“仁”当作对个人道德的最高评价。为了向弟子解释何为“仁”,孔子可谓费尽了心思。《论语·颜渊》中记录了孔子和弟子樊迟的对话:“樊迟问仁。子曰:‘爱人。’”这是“仁者爱人”一语最初的由来。

樊迟是孔子晚年的重要弟子,名列“七十子”,他曾多次向孔子请教“仁”的含义,孔子每次的回答都有所不同,各有偏重。比如此次以“爱人”为答案,就是强调“仁”这一概念中“泛爱众”,即“爱他人”的一面。这一理念也为孔门的后学所继承,孟子就曾说:“君子所以异于人者,以其存心也。君子以仁存心,以礼存心。仁者爱人,有礼者敬人,爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。”从这段话中可以看出,孟子认为,君子的心中必须谨记“仁”和“礼”。牢记“仁”,就会对人表现出友爱;不忘“礼”,就会尊重他人。君子“以仁存心,以礼存心”,爱人敬人,也就会相应获得他人的爱护和敬意。显然,孟子对“仁者爱人”的阐述,就理论的完善程度和逻辑的严密性而言,比孔子对弟子的简短回答更进了一步。

自孟子以来,儒学又经历了多个发展阶段,但“仁者爱人”始终是儒家的核心观念。西汉大儒、公羊学派的代表人物董仲舒说:“仁之法在爱人,不在爱我。”他将“爱人”与“爱我”对举,无形中加强了对“爱人”的强调。不止如此,董仲舒甚至说过:“至于爱民以下,鸟兽昆虫莫不爱,不爱,奚足谓仁?”话说到这个程度,已经超越了孔子“泛爱众”的价值理念,隐约有了一点儿现代人与自然和谐共存思想的影子,甚至连倡导兼爱的墨家、主张慈悲的佛教,都未免要瞠乎其后。当然,董仲舒这样说,目的并不在于倡导生态保护,主要还是为了强调“仁”的博爱性质,故而举了一个简单易懂、在当时来说略显极端的例子而已。

相对地,南宋理学集大成者朱熹则是从哲学角度深入分析了“仁者爱人”,他说:“仁是爱之理,爱是仁之用。”所谓的“理”,就是我们今天说的本体、本质;所谓的“用”,现在一般理解为外在的表征、现象,也指作用、用途。用现代语言解释,朱熹其实就是说:“仁”是“爱”的根本,“爱”是“仁”的表现。朱熹这一涉及哲学思辨的探讨,一定程度上已经属于伦理学研究的层面,较孔子、孟子、董仲舒的说法显然更有深度了。

当然,“仁者爱人”的“爱”,是有讲究的。所谓“爱人”,显然不能是无分寸、无原则的“溺爱”,不然纵容出一群任性妄为之人,给社会带来负面影响,怎能谓之仁呢?早在《礼记·檀弓》篇中,儒家先贤就发出了“君子之爱人也以德,细人之爱人也以姑息”的警示。所谓“爱人以德”,就是指在遇到朋友、上级犯错的时候,要以道德标准为原则,不避讳、不偏护,恰当地指出他们的问题,以此作为对他们的关心和爱护。《大学》中有“富润屋,德润身”的话,意为“财富可以使房屋变得美观,道德可以使人变得美好”。儒者之所以时刻用道德修养来要求人、培养人,最主要的原因在于他们深刻认识到人际关系的维护和社会的发展离不开道德这一重要的社会规范,如果道德标准崩溃,社会必然会陷入混乱和倒退。所以,儒家在讨论个人行为准则时,总是坚决倡导以社会公序良俗为依归、以道德修养为安身立命之本的理念,这种理念其实就是“以德立人”。

“以德立人”的思想,在我国古代往往以谏诤与逆耳良言的形式体现出来。《韩非子·外储说左上》中有“夫良药苦于口,而智者劝而饮之,知其入而已己疾也”的话,这里的“已”当“治愈”讲,“已己疾”就是“治好自己的病”。《孔子家语》的《六本》篇中也有类似的说法:“良药苦于口而利于病,忠言逆于耳而利于行。”另一方面,儒家学者也非常强调个人的自我修养,前文提及的《大学》中就有这样的话:“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。其本乱而末治者否矣,其所厚者薄,而其所薄者厚,未之有也。”也就是说,儒家学者认为:无论一个人身份是高是低,都要把提高个人道德水准当成根本要务来抓。这种理念在历史上的体现不胜枚举。

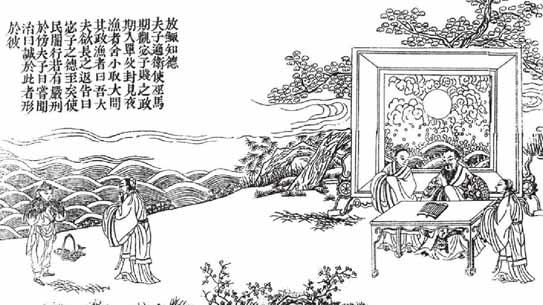

孔子一生强调“仁爱”“道德”“礼仪”,并以此教育弟子。一次,孔子到卫国去,让巫马期暗访弟子宓子贱的政绩,当时宓子贱正在单父(shàn fù,春秋时期鲁国邑名。在今山东单县南)做官。到了单父,巫马期见一渔夫夜晚打鱼,他放掉小鱼,只留下大鱼。巫马期问其原因,渔夫说:“宓子贱大夫告诫我们,要等小鱼长大后再捕。”巫马期回去告诉孔子:“宓子贱具有仁爱之心,并推行道德教化,百姓因此都自觉地做事。”这就是“放鲰知德”的故事。图为《孔子圣迹图》之《放鲰知德》。

总的来说,“仁者爱人、以德立人”思想是我国传统思想宝库的重要组成部分。这种思想无论在古代还是现代,都深刻地影响着国人,促使我们在提高个人道德修养的同时,也不忘爱护和促进他人的进步,这是非常难得的。

“仁者爱人、以德立人”的内涵与价值

“仁者爱人、以德立人”的思想源远流长。那么,这种思想究竟包含着哪些内容,对于我们个人乃至于社会,又有什么样的价值呢?不妨从以下几个方面来认识:

首先,“仁者爱人、以德立人”是一种与人为善的思想。“仁者爱人”一语,重点在爱的对象,是“爱人”而非“爱我”,也就是要时时对他人展现善意,且不计较自己的得失。如果大多数人都能做到这一点,我们的社会在道德上将会有长足的进步。孟子说:“爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。”指的就是通过善意的交流带来实现情感的融洽,进而促进社会的和谐。这种思想被后世学者所发扬,衍生出“博爱之谓仁,行而宜之谓义”“仁也,以博爱为本”“博爱者,人生最贵之道德也。人之所以能为人者以此”等名言,养成了中华民族宽阔的胸怀与高尚的情操。

其次,“仁者爱人、以德立人”是一种崇尚正直的思想。樊迟向孔子问“仁”,孔子答以“爱人”,又问“智”,孔子答以“知人”,樊迟不甚理解,孔子便打了一个比方,说:“举直错诸枉,能使枉者直。”用现代的语言讲,就是用好的榜样去示范,能把有缺点错误的人纠正过来。这其实就是“君子爱人以德”或者说“以德立人”。一个人秉承“仁者爱人,以德立人”的原则去做事,就必须敢于在朋友、亲人、上级犯错时站出来,置情面乃至利益于不顾。有的人讲求技巧,在面对这种情况时会采取较为温和的方式,如讲故事、说反话、讽谏等,但他们要达到的目的是一样的,就是指出问题和帮助他人改正问题,以完善其道德修养。历史上的谏臣、良友,都是这样正直

的人。

最后,“仁者爱人、以德立人”还是一种以人为本的思想。仁者所爱的是“人”,君子以德立人,对象仍然是“人”。把握住“人”这一重要因素,我们就可以因地制宜、因时变化,来处理如何“爱人”与“立人”这一复杂的问题。反过来说,如果脱离了“人”这个根本,上述的一切理念就都会成为空中楼阁,落不到实处。

人是社会的动物。马克思说过:“人的本质不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和。”仁者爱人、以德立人,实际是儒家对于人在社会中应该如何调整彼此关系的一种看法。这种以德为先、重视情感投入,但又很有原则性的理念,确实是能够有效推动社会发展、促进社会成员和谐相处的“润滑剂”。

“仁者爱人、以德立人”的现代意义

时移世易,我们所处的时代与孔子、孟子的时代已相隔两千多年,但是“仁者爱人、以德立人”的思想并没有因此而过时。无论在个人生活还是国家社会建设方面,这一思想都有值得借鉴之处。

从个人生活角度来说,“仁者爱人、以德立人”既重视和谐相处,又强调进德修业,希望在人与人之间构建一种共存共赢、持续发展的关系。按照这一思想去实践,每个人都以最大的善意去对待他人、理解他人,便可以在很大程度上避免误解与冲突,塑造一种讲信修睦、和而不同的气氛。无论在生活还是工作中,这种气氛都是具有积极意义的。而且,遵循仁者爱人、以德立人,有助于知荣辱、崇道德、加强自身修养,对于个人素质的发展进步也是有

利的。

从建设国家、建设和谐社会的角度来看,仁者爱人、以德立人的思想也很有意义。新中国成立以来,特别是改革开放以来,我国社会主义现代化建设取得了举世瞩目的巨大成就。这与我们党的领导、与全体人民艰苦卓绝的努力是分不开的。改革与发展的经验告诉我们,要完成这样的转变,必须把“人”放在首位,也就是以人为本。毕竟,发展的目的在于人,发展的动力在于人,发展本身也必须依靠人。我国是一个社会主义国家,努力建设现代化,首先是为了促进人的全面发展,满足人民群众的各种需求,维护人民的利益。有些地方和领域的领导者片面重视经济发展、指标上升,忽视了爱护群众、培养人才、提升社会道德水准,这是错误的。要解决这些矛盾和问题,就必须以仁者爱人、以德立人的思想为指导,将其贯彻到我们的各项工作中去。古人说:“太上有立德,其次有立功,其次有立言。”又说:“得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。”没有高尚的道德修养作为基础,无论什么工作都是很难长期顺利开展的。

毋庸讳言,当代社会确实出现了一些不和谐的旋律,有些人走上了极端个人主义的道路,对他人没有爱护之心;有些人自甘堕落,是非不分;有些人以享乐为人生最高目标,不思进取。尤为可怕的是,这些人对自己的行为和思想往往不以为耻,反以为荣,在遭到质问时还振振有词。面对这些现象,我们除了秉持“仁者爱人”的精神之外,尤其应该注意“以德立人”,通过耐心恳切的说服教育、灵活而坚持原则性的处理方式,把这些现象消除掉,把有这些思想的人扭转过来,为社会的发展进步添砖加瓦。

当前,我们正处于进一步深化改革的关键点,为了社会的和谐繁荣,为了改革的顺利推进,我们有必要把“仁者爱人、以德立人”作为座右铭。传统思想宝库里的这一珍贵财富,一定能在我国飞速发展的当前绽放出新的光彩。

中国传统思想精粹解读系列之十

中国优秀传统文化中蕴藏着解决当代人类面临的难题的重要启示,比如,关于道法自然、天人合一的思想,关于天下为公、大同世界的思想,关于自强不息、厚德载物的思想,关于以民为本、安民富民乐民的思想,关于为政以德、政者正也的思想,关于苟日新日日新又日新、革故鼎新、与时俱进的思想,关于知者行之始,行者知之成的思想,关于经世致用、知行合一、躬行实践的思想,关于集思广益、博施众利、群策群力的思想,关于仁者爱人、以德立人的思想,关于以诚待人、讲信修睦的思想,关于清廉从政、勤勉奉公的思想,关于俭约自守、力戒奢华的思想,关于中和、泰和、求同存异、和而不同、和谐相处的思想,关于安不忘危、存不忘亡、治不忘乱、居安思危的思想,等等。

—— 习近平