潇洒清逸涉笔成趣

2015-12-30卢忻

卢忻

今年清明节后,笔者应邀专程陪诸天觉先生赴其父诸闻韵先生老家浙江安吉,商量捐赠作品和文献资料等事宜,当地政府已决定为这位英年早逝的著名中国画家、现代中国画教学开创者之一,正式设立诸闻韵纪念馆。适逢诸闻韵先生诞辰120周年,逝世76年,建立个人纪念馆诚然是一个姗姗来迟的喜讯。

诸闻韵(1895年-1939年)浙江安吉人,20世纪书画大家吴昌硕人室弟子,擅长花鸟又精山水、人物,画路颇宽。尤喜画竹,潇洒清逸,涉笔成趣,笔墨秀润酣畅,浑古朴茂。擅长写意,又兼善工笔,能诗能画,书法篆刻均出手不凡近些年书画币场佳作偶有所见,常能为捡漏者所获。

诸者闻韵出生在安吉鹤鹿溪一户耕读传家的书香门弟,父亲诸献庄为清光绪年间秀才,通晓琴棋书画、诗词金石,闻韵白幼受家学熏陶、砂盘习字、颂读诗文、雕竹刻木,聪慧过人先后人私塾、进公立吴兴高等师范学校学习,于文学功底、书画才能方面在乡间已小有名气。

闻韵先生是潘天寿先生交往最早的艺术同道,两人相识于杭州。诸闻韵长潘天寿2岁,1915年从吴兴师范毕业不久便去了上海,因爱好诗画又与吴昌硕有着姻亲关系而入吴府担任吴昌硕孙子孙女的家庭教师。

也是凑巧,他写生赴杭看望三弟诸文艺,与同在浙江第一帅范求学的潘天寿邂逅相遇,论及诗画,二人志趣相投。

几年以后,潘天寿应同学之邀在浙江安吉孝丰任教,回家乡探亲的诸闻韵与潘天寿又有缘切磋艺事。当时潘天寿与沈遂贞(浙江第一师范老同学)在孝丰举办书画联展,诸闻韵就鼓动潘天寿去上海发展。

1923年春,潘灭寿由一师的生物教师介绍终于来到了上海,在女子工校任教。同年暑期在诸闻韵的推荐下进上海美专任教,遂共同创办全国第一个中国画系,开启了高等院校中国画教学的体制。吴茀之、顾坤伯、来楚生、陈大羽等名画家均出于他们门下。至1928年潘天寿被聘为国立艺术院主任教授,此后仍然有好多年兼任上海美专、新华艺专等校的中国画教席,与诸闻韵关系甚密。

在沪期间,潘天寿通过诸闻韵拜谒吴昌硕,并得到缶庐的指点和高度赞赏。1932年潘天寿倡议成立书画研究会——白社,并推年长的诸闻韵为社长。潘天寿在杭州国立艺专主持中国画教学,初与李苦禅合作,后李苦禅离杭赴京,1937年他便荐闻韵来校任教。同年抗战爆发,学校内迁,他们又随校客居湖南长沙后又转到沅陵小幸的是1938年诸闻韵因病无法随校再度内迁,行之贵阳折同家乡安吉,于次年病逝,享年仅45岁。

诸闻韵天资聪慧,自21岁住在吴昌硕先生家里多年,其间一边教授吴昌硕的孙辈文化知识,一边潜心向老人讨教中国画的画技画理。缶庐老人身边不乏青年才俊,但老人思乡心切,又颇重亲情,待诸闻韵自然就亲,视如家人。诸闻韵与老人的关系与众不同,可谓得天独厚。老人作画他经常侍奉左右,不但在作画期间可以发问求教,有时老人还让他献策甚至作诗。

一次缶老作《墨梅图》(1920年),不多时只见一树老梅冒寒怒放,墨酣气足,用笔老辣如虬龙,不同浓淡的3杆梅枝姿态各异,又呈斜势统一向右上方伸展。真可谓“苦铁画气不画形”,笔力气势逼人,是“写”是“扫”均天然自得。诸闻韵盯着老人以大篆草书笔法一气呼成,敬佩不已。

又见老人挥毫在左侧落下一首长诗:“菜根咬不饱,枯肠生杈芽。吐向剡溪藤,俄作罗浮花。罗浮山隔数千里,倾刻飞来雪色纸。铁虬屈曲蟠墨池,缟衣翩翩舞仙子。老夫画梅三十年,天机自得非师传。羊毫秃如垩墙帚,圈花颗颗明珠圆。写成换得玉壶酒,醉看浮云变苍狗。明朝更写百尺松,海上风来怒涛吼。”书至“老夫画梅三十年”时,闻韵笑了笑道:“公公侬写错了,应是老夫画梅四十年了。”

昌硕老人只管继续书写,既不生气,也不回答,而在写完题诗以后,接着又写上“闻韵诗人笑笑”6字,然后落上“庚申六月朔,跛叟吴昌硕年七十七”,并出其不意将此幅佳作拱手相送给了诸闻韵。

诸闻韵受宠若惊,后来曾将此悬挂于安吉老家的新屋中堂,珍爱之至。抗战时诸闻韵随国立艺专退避沅陵,也曾将此作为教材典范让学生临摹,不少老学生见过此作。此画流传又平添出一段佳情。《墨梅图》既是一件艺术品,又是一件颇有内涵的难得的文物。

是年,昌硕老人又赠集猎碣文字对联一副:“抱有弓矢简邋户,棕迪鳢鲤识渔舟。”

又于仲冬为其亲笔书写“鹤谷仙馆润例”,也就是为学生诸闻韵订立润格,使后生的字画有了买卖的市场价格,这是当时老师提携门生的一般做法。吴昌硕也常替人订立润格,吴昌硕给诸闻韵、王一亭订的润格时间早,且规格高。

诸闻韵润格标准(均以银元计),3尺18八元,4尺28元,5尺36元,6尺48元,条屏减半,册页6元;另外人物、山水、花卉、篆隶行书、刻印一一标明。1920年这样的标准,价格实属不菲,超过了同辈甚至许多长者,此时诸闻韵才区区25岁,自然令海上画坛同仁刮目相看。

更让人欣羡的是老人开头那一段美言:“闻韵诸兄,家倚鹤溪,挹天目之灵秀,所作书画虽袭复堂之芬迹、白阳之轨而纯乎天籁。间作古篆刻,亦饶有秦汉隽趣。来沪访道、同好求之纷沓,苦无偏酬,为订立于左,将以餍所求也,更以限所求也!”“限所求”者,轻轻3个字,既表示了艺术不为金钱所囿,亦宽释和解除了画人同行生嫉。(此95年以前的润例原件连同上述作品史料,现已列入捐赠清单)

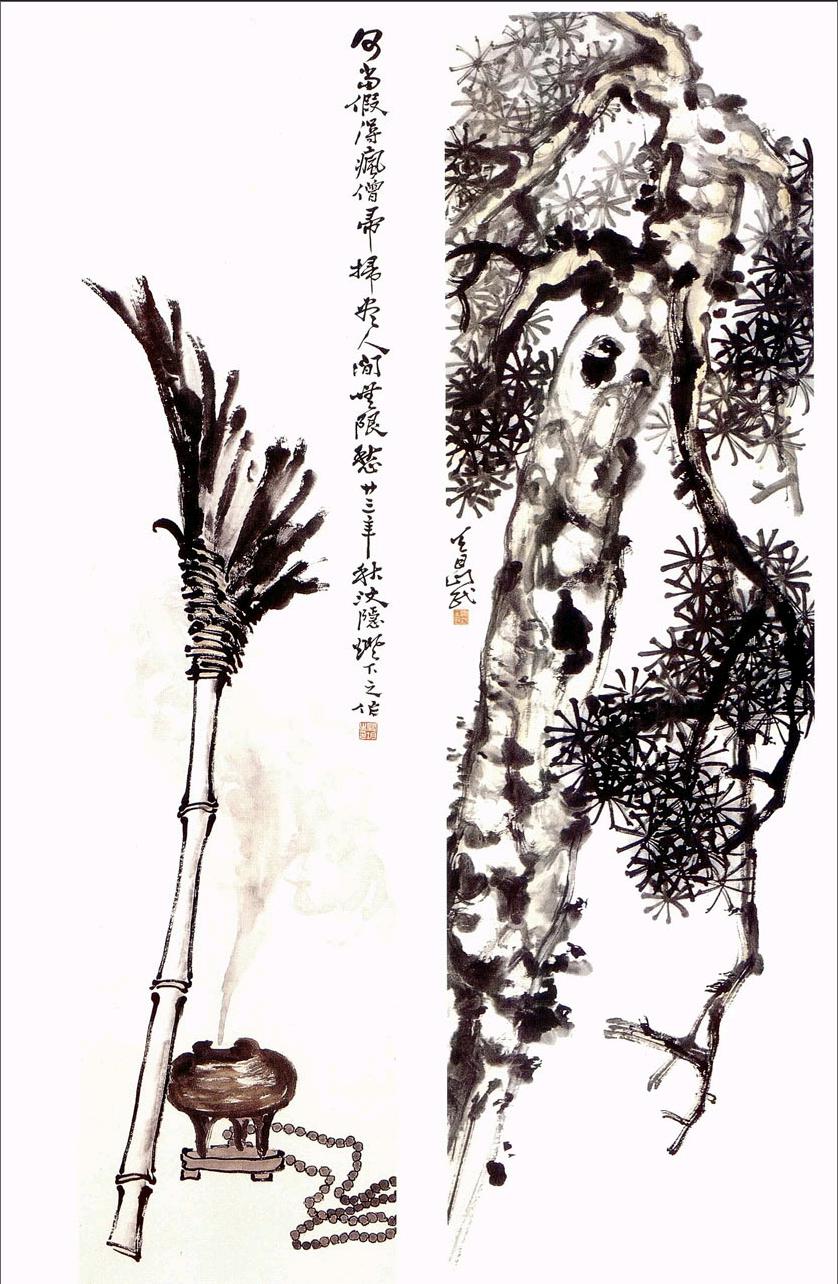

此后,吴昌硕在诸闻韵的不少作品上题字勉励,特别是一些墨竹图尤为赞赏。如墨竹《晓露》,昌硕师观之题跋同:“闻均写竹,涉笔成趣,家法流传,于此益见,曦庵有知必大笑曰吾道大行矣!”后又钤印“苦铁观喜”,加以鼓励?诸闻韵作《风竹》,昌硕师观之又题跋曰:“郁勃纵横,风格时露,如篆如隶,如金错刀,板桥复堂无此能力也,读竟书之,闻韵知音以为然不?”

诸闻韵于吴府浸润近10年,又于艺术类院校任教18年,与潘天寿先生有过多年交往,这是他从艺之路和艺教生涯中最重要的经历。他们在中国画发展和教学方面经常磋商,有着许多共识。

值得一提的是,关于诗书画印的关系问题,潘天寿主张诗书画印四全,后来曾两次做出重大举措。一是在1938年国立艺专原来的绘画系分出独立的中国画系之时,另一次是在1959年复出担任浙江美院院长把彩墨画系恢复为中国画系时,均立即增加书法篆刻、诗文题跋、画论画史等课程;至1963年又开创了中国第一个书法篆刻专业,这些举措在中国书画教育史上意义非凡。

而当我们在研究上海美专诸闻韵与潘天寿共创中国笫一个国画系的时候,可以发现,上世纪20年代他们的中国画教学就已经十分重视书法篆刻、诗文题跋、画论画史等修养。那时的中国画科必修课,既有中国画、中国画史、中国画理论,又有书法、题跋、金石学,以及美学、艺术论、诗学、国文等各门课程。诸闻韵是首任国画系主任,后来又兼任新华艺专国画系主任。1927年,吴昌硕在沪逝世,诸闻韵提议办一所艺校,专以传播吴派艺术,1930年,昌明艺专办成,诸闻韵出任教务长,王一亭为校长,吴东迈为副校长。新华艺专和昌明艺专的中国画教学与上海美专的课程几乎完全一样,都十分强调综合修养。

在1935年的《上海美术专科学校新制第15届毕业纪念册》里,时任国画系主任兼校务委员的诸闻韵,根据历年教学经验总结发表过一篇《国画漫谈》,其中谈到:“国画上最主要之条件,为笔、墨、气三者,此犹人体之有骨肉血气也。有笔无墨,则骨露肉削;有墨无笔,则肉肥骨陷;二者均失诸偏,而神气不全。要有笔有墨,自然骨肉调匀,气韵丰美。”并对笔、墨、气一一具体分析,十分精到。

其中论及“气”云:“所谓气者,即空气,即六法中之‘气韵生动;此全在笔墨中求得之。用笔得其法,则中、侧、逆、顺,均极自然,无卧笔、拖笔之病;用墨得其法,则五色六彩,极尽变化之妙,无团积板滞之病;笔墨神化,则画自活脱,而气韵自全。虽然,气为笔墨之所归,亦画者性灵之表现,人心之不同,如其面焉;尽发乎心,自然各有面目各具气韵。文达之土,旷怀恬淡,胸无点尘,其气清以远,所作画自高人一等;下焉者,俗人如村女涂脂,则不免俗气;匠人工而无韵,则不免匠气;其有粗率过甚者,不免草气;锋芒太露者,不免火气;苗条软弱全无骨力者,则近闺阁气;此外又有初学不求法度,动主性灵,信笔直下,泼墨乱涂,则满幅沾染蹴黑气(黑气非墨气谓也)。同是气也,一清一浊,因人之质不同,所发之气亦异;笔墨之道,宁可强乎?”

又云:“吾以为研究国画之线条,必须从研究篆刻、书法人手。……篆刻、书法功深之辈,其练气也厚,其运气也浑。一笔着纸,郁勃纵横,其风格时露,如篆、如隶、如金错刀,笔笔是笔,无一率笔,笔笔非笔,俱极自然。”指出,“篆刻、书法与国画有直接关系。且篆刻学最高深,书法次之,绘画更次之。盖能画者未必能书,能书者未必能篆刻。反言之,篆刻家书法必佳,以篆刻书法家学画,未有不事半功倍而出人头地者。良以篆刻书法之笔,为绘画上线条之最有价值者也。”《国画漫谈》通篇以史为鉴剖析画理画法,篇幅不长却阐明了中国绘画艺术意境神韵和缶庐画学精神。

1932年4月,诸闻韵、潘天寿、吴弗之、张书旃、张振铎5人组织国画研究会——“白社”。宗旨也是以研究国画创作为主,兼攻与国画有关的其他课目,如书法、诗词题跋、金石篆刻、画论画史等等。每人除了国画外,再选定兼攻课题,一定期间内,必须交作业,甚至规定过期不交者罚款1元。

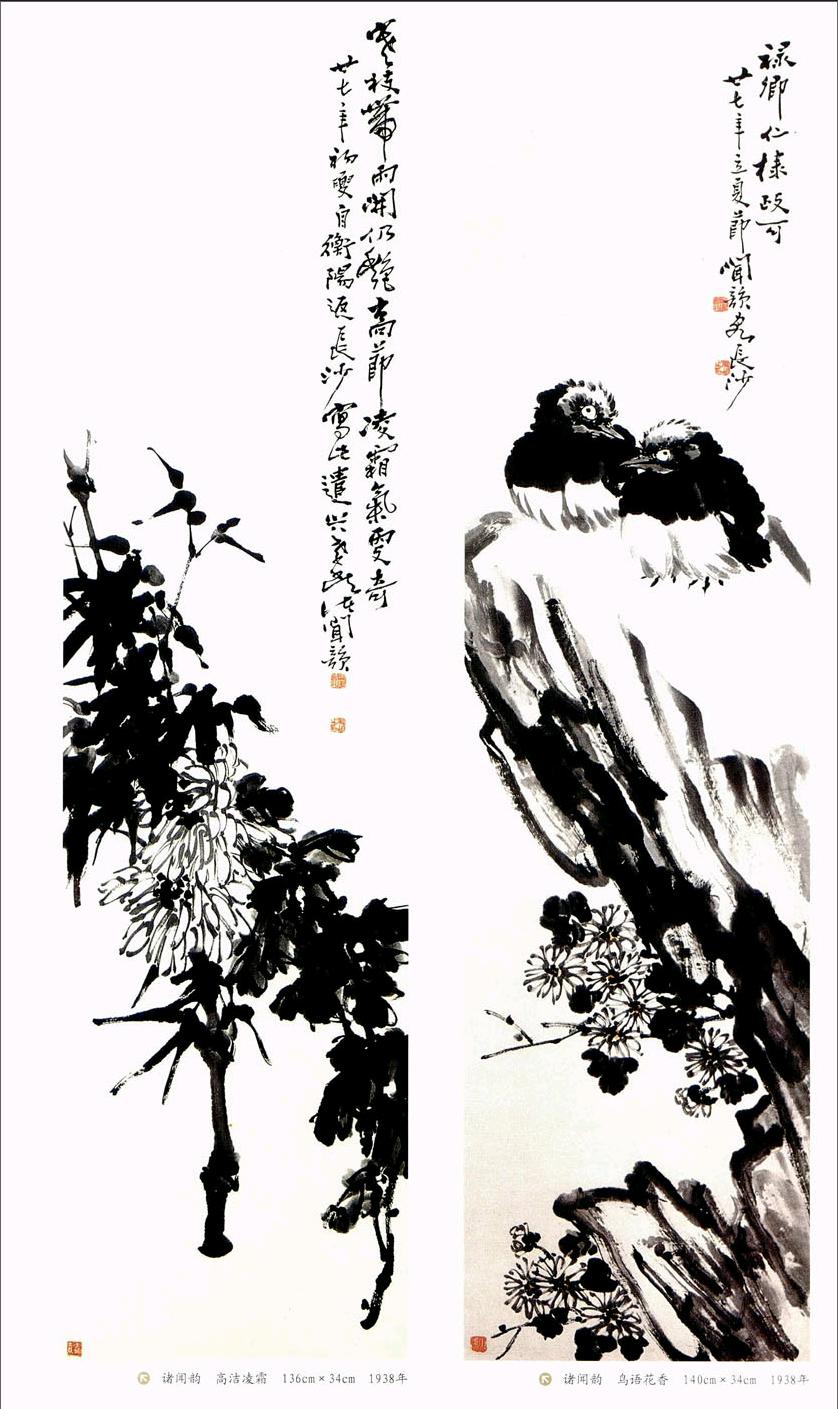

诸闻韵本人诸方面修养全面,白社每次画展均出佳作参加展览,《白社画册》二集均有他的作品。他撰写的《画竹法理》在1934年《申报》《新闻报》连载发表,又著有《中国画论》,在历年的教学中推广运用。他的《闻韵花卉画册》,由经亨颐题签,共20幅刊版,很受书画爱好者欢迎。

蔡元培在杭州倡建国立艺术院之初曾拟请诸闻韵赴杭筹办中国画系。睹闻韵因时任上海美专和新华艺专两校国画系主任,又在筹建昌明艺校自然脱身不得,遂推荐潘天寿赴杭当担此任。

1937年5月,诸闻韵在沪出版《闻韵近墨》画辑后仍奔波于南京(中央大学艺教系)及沪上各校讲学授课。秋天,经潘天寿推荐受聘于杭州国立艺专,不料日军火肆入侵,国立艺专奉命内迁,他们随校阳迁。那时他所作的《看尔横行到川时》《‘天风雨欲飞鸣》等均为抗战作品至湖南长沙后转至湘西沅陵,时值长子诸兆高中毕业,遂命其投笔从戎,考入黄埔军校第15期,抗击日寇。

上世纪二二十年代诸闻韵活跃在宁、沪、苏、杭一带,办学校,开画展,结社团,出画册,艺术交往频繁,除了海上题襟馆以外,曾与黄宾虹、王济远、吴梦非等发起创立百川书画会,被推为理事,还参加了经亨颐、何香凝、于右任等老一辈同仁组织的寒之友、榆园画友等书画活动。结识了于右任、经亨颐、王一亭、俞语霜、黄宾虹、陈师曾、章梫、诸宗元、任堇、陆恢、商言志、贺天健、熊庚昌、刘海栗、曹家达、刘山农、丁甘仁、严苍山、沙盂海、谢海燕等文化人。而又有一大批艺术家曾在上述三所学校接受过中国画教育,如:吴茀之、张书旃、张振铎、李可染、颐坤伯、肖士龙、于希宁、黄葆芳、来楚生、陈大羽,彭友贤、邱及等后来都成了著名的画家。万万想不到战乱罹难仅仅2年以后,他短暂的艺术人生也走到了尽头,1939年4月29日是他的忌日。

临终前他托付弟弟诸乐三为他保管作品,出版画册,因种种原因他的愿望迟迟未能实现。1984年著名书画家诸乐三过世,l991年经闻韵次-‘睹天觉提议举办画展,得到了中国美院肖峰院长的大力支持,刘江教授具体领导和诸乐三的5位子女诸涵等的合作,在各方共司努力下,由浙江美术学院、浙江省美协、浙江省花鸟画研究会、诸乐三艺术研究会联合在浙江美术学院陈列馆举办“诸闻韵逝世五十周年纪念活动”,展出作品86件。同年,由安吉县政协、吴昌硕纪念馆等单位联合举办诸闻韵教授画展,展出作品61件,使得诸闻韵遗作在半个世纪后以飨读者。

1999年10月,经笔者推荐,陕西人民出版社出版了《中国画名家作品精选——诸闻韵作品》;2001年,湖北美术出版社也出版了《当代中国画名家从谱一诸闻韵画竹》。

2005年,闻韵先生诞辰110周年,中国美术学院中国画系和潘天寿纪念馆在杭举办诸闻韵画展,笔者担任策划并主编《诸闻韵画集》在中国美术学院出版社出版。同年,诸天觉、周飞强撰写的《艺术大师之路——诸闻韵》在湖北美术出版社出版。潘天寿基金会出版个性化邮票《大笔淋漓——潘天寿和他的艺术同道》也收录诸闻韵专版。

与同时代画家研究相比,诸闻韵研究明显滞后,一方面是由于他的早逝,另外也有政治方面的因素。国民党CC头领陈立夫先生的夫人孙禄卿是他学生,1934年,诸闻韵的次子诸天觉的名字便是陈立夫给取的,两家关系一直甚好。“天觉”由来为:“孟子日:天之生斯民也,使先知,觉后知;使先觉,觉后觉。予天民之先觉者也,予将以斯道觉斯民也,非予觉之而谁也。”1936年他兼任南京中央大学艺教系国画客座,常受孙禄卿之邀赴陈府家教,而陈立夫又爱书画,相互切磋,称闻韵为其秘书,外界相传称“闻韵先生”。是年夏天孙禄卿又赴孝丰鹤鹿溪拜访闻韵老师,并作《荻浦渔歌》扇面图一帧,上款云“我师母赐正”(原作真迹为诸天觉保存)。但诸闻韵毕竟一介书生,他与军政无缘,1937年又到杭州艺专就任中国画教席。然而有了这段经历,新中国建立后便成了“污点”,他的无声无息也就不言而喻了。

其实诸闻韵爱围爱家,聪慧善学,艺术感觉特好,一生勤奋刻苦,传统功力扎实,又得吴昌硕和潘天寿这样的师友浸润,艺术成就卓著。尤其是写意花鸟画赏心悦目最为精采,他的作品可谓惜墨如金,笔笔凝练,无一赘笔。画而明豁,设色古雅,笔简意深。虚实相间,枯湿浓淡,状物平实而不刻意描摹,轻松随意,自自在在,取似与不似之间,妙得神韵天成,意境空灵。因其笔墨老辣有老箭遗风,作品自然耐得寻味。

1936年被时人称为岁寒三友之一的曹家达先生(另二位为吴昌硕、任伯年)曾为诸闻韵画册写下一首古诗代序,诗末句云:“独留微妙在毫素,大聋(吴昌硕)以后君代兴。”对诸闻韵寄予了莫大的厚望。任堇先生(任伯年之子)也于同年题闻韵画室云:“天下滔滔,将谁适从,如有复我,必在汶上。闻韵名庐之旨岂在此乎,辟世辟人胥视此庐矣!”可见闻韵先生当年的声誉之隆,然而天妒奇才,顷刻,画坛梁柱遭夭折,无可奈何花落去。

闻韵先生当年经浙、赣、湘、黔随校辗转积劳成疾,缺医少药而英年早逝。潘天寿先生虽年过七句但横遭迫害,含冤而死。今天期待成立诸闻韵纪念馆,2位老友,2个纪念馆无疑是可更好交流切磋,弘扬我国文化和加强两岸艺术交流。

闻韵病故4年以后,1943年深秋的一天,国立艺专老校友蒋风白先生从友人处觅得一帧《墨梅》尺牍,上有闻韵先生题跋:“自读西湖处士诗,年年临水看幽姿,晴窗画出横里影,绝胜前村夜雪时,宋人墨梅句,二十五年秋日客秣陵,孝丰诸闻韵。”画未盖章,故持画求见潘天寿师。潘先生见画竟然动情命笔:“年来谁有如椽笔,写此寒冰雪姿(寒上脱岁字)。此系韵兄二十五年所画而未加章,想为应酬之品。鸿达学弟得之于友人,曾加题於予相寿(寿),如见故人,不禁潸然(相下多一寿字)。三十三年深秋寿并记。”短短数十字竟两处误笔,全因真情激动之故。被潘天寿称之为“年来谁有如椽笔”,让人一睹潘先生心中的诸闻韵艺术地位实属不低,也为吾辈阅读诸闻韵画作有了导引。