W 区块D1 油藏开发技术研究

2015-12-24樊绪永张小衡田三忠张玉秋

樊绪永,张 鹏,张小衡,田三忠,张玉秋,李 兵

(1.成都理工大学,四川成都 610059;2.中国石油长庆油田分公司第三采油厂,宁夏银川 750006)

W 区块D1 油藏发育一系列由东向西倾没的小型鼻状隆起。主力动用层位为C1、C2 储层,孔隙度12.9%,空气渗透率1.73×10-3μm2,为中等非均质性特低渗透储层[1]。W 区块D1 油藏共建油井939 口,开油井814口,日产液量2 523 t,日产油量1 744 t,单井日产油2.14 t,综合含水30.9 %,累计产油411.965 4×104t,开水井313 口,日注水量8 953 m3,月注采比2.61。

1 水驱状况及开发矛盾

W 区块D1 油藏目前处于低含水开发期,水驱储量动用程度69.8 %,水驱储量控制程度94.6 %,水驱状况整体稳定,但仍存在以下开发矛盾:(1)油藏整体流压偏低,油井脱气半径大,流体黏度低,油层渗流能力低,堵塞物在较深部位沉积,引起油层深部堵塞;(2)注水井剖面上吸水状况不均匀,注入水沿高渗段突进,造成部分油井层内、层间产液不均,含水上升快,见水井数增多;(3)水驱状况整体稳定,但平面上吸水不均,不同区域动态特征差异大,低产井连片分布,长期不见效。

2 开发技术分析

2.1 压力系统分析

2.1.1 地层压力 由W 区块D1 油藏采油井的实际压力数据以及生产数据,统计绘制出采油井压力保持水平与油井产液量以及含水率变化的关系图(见图1、图2),分析认为W 区块D1 油藏的合理地层压力保持水平为原始地层压力的90 %~110 %。

图2 W 区含水与压力保持水平散点图

另外,根据经验[2],研究区油藏的油层中部深度折算成对应高度的静水柱压力,取该压力的80 %也可认为是合理地层压力。W 区块D1 油藏的油层中部深度1 770 m,按80 %静水柱压力确定合理地层压力为13.88 MPa。通过两种方法最终确定合理地层压力应保持在原始地层压力的85 %~110 %。原始地层压力为14.9 MPa,目前地层压力为13.52 MPa,是原始地层压力的90.7%,目前地层压力保持水平基本合理。

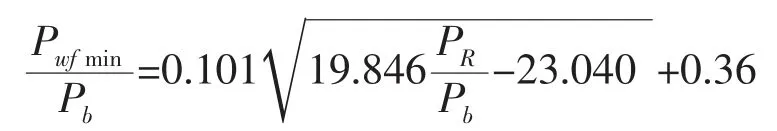

2.1.2 流动压力 本次研究主要采取油藏工程方法确定各个油藏合理流动压力范围,采用以下三种方法。方法一:利用经验公式计算。

式中:PR-地层压力,MPa;Pb-饱和压力,MPa;Pwfmin-油井最低允许流动压力,MPa。

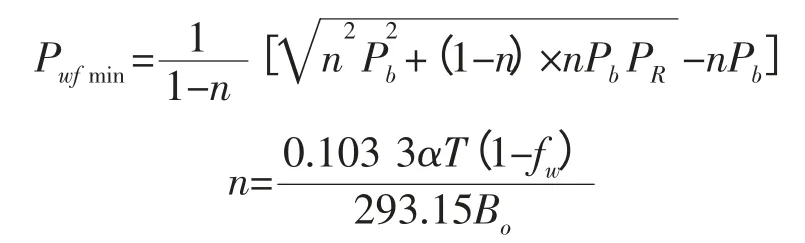

方法二:利用油井最低允许流动压力与饱和压力和地层压力之间的定量关系式计算。

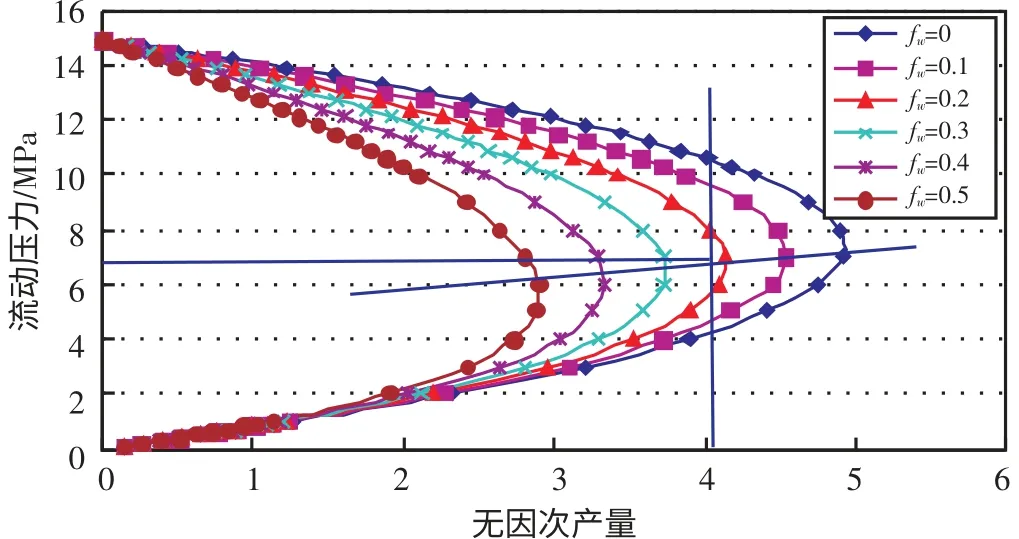

方法三:根据流入动态曲线(IPR 曲线法)进行节点分析。

建立不同压力保持水平下不同含水率与流压的关系,得出目前地层压力和含水阶段下的合理流压值。运用该方法绘制出W 区块D1 油藏不同压力保持水平下的IPR 曲线(见图3),可以得出在目前压力保持水平及含水率情况下的采油井的合理流压:6.8 MPa。利用以上三种油藏工程方法计算W 区块D1 油藏的油井合理流压,结果分别为6.33 MPa、6.14 MPa、6.80 MPa,取平均值为该区块油井合理流压为6.42 MPa,而目前流压为1.98 MPa,流压偏低。

图3 W 区块D1 油藏IPR 曲线

2.2 注水措施分析

2.2.1 注水强度 在细分开发单元的基础上,研究分区合理注水强度,在此基础上针对不同的开发特征,通过优化注水参数,改善油田开发效果[3]。

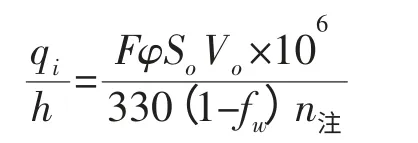

方法一:利用注水强度与采油速度的关系计算。

式中:qi-单井注水量,m3;h-注水层厚度,m;F-油藏含油面积,km2;So-含油饱和度,%;fw-综合含水,%;n注-注采井数比,无因次;Vo-采油速度,%;φ-孔隙度,%。

方法二:利用注水强度与注采井距的关系计算。

式中:qi-单井注水量,m3;h-注水层厚度,m;m-注采比,无因次;Pwf-采油井井底流动压力,MPa;Pj-注水井井底流动压力,MPa;Rwo-注采井距,m;Rw-注水井井径,m;Kw-水相相对渗透率,%。

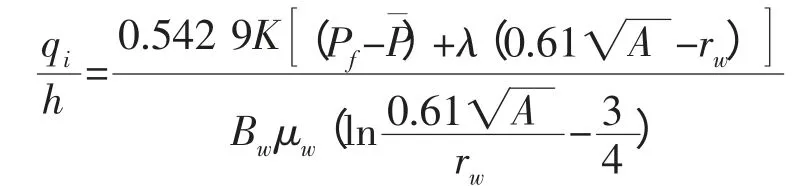

方法三:在考虑启动压力梯度影响时,注水井注水强度公式为:

式中:qi-单井注水量,m3;h-注水层厚度,m;K-地层渗透率,mD;Pf-井底流动压力,MPa;-地层油水两相平均压力,MPa;λ-变换系数,无量纲;A-井网面积,m2;rw-油井半径,m;Bw-地层水体积系数,无因次;μw-地层水黏度,mPa·s。

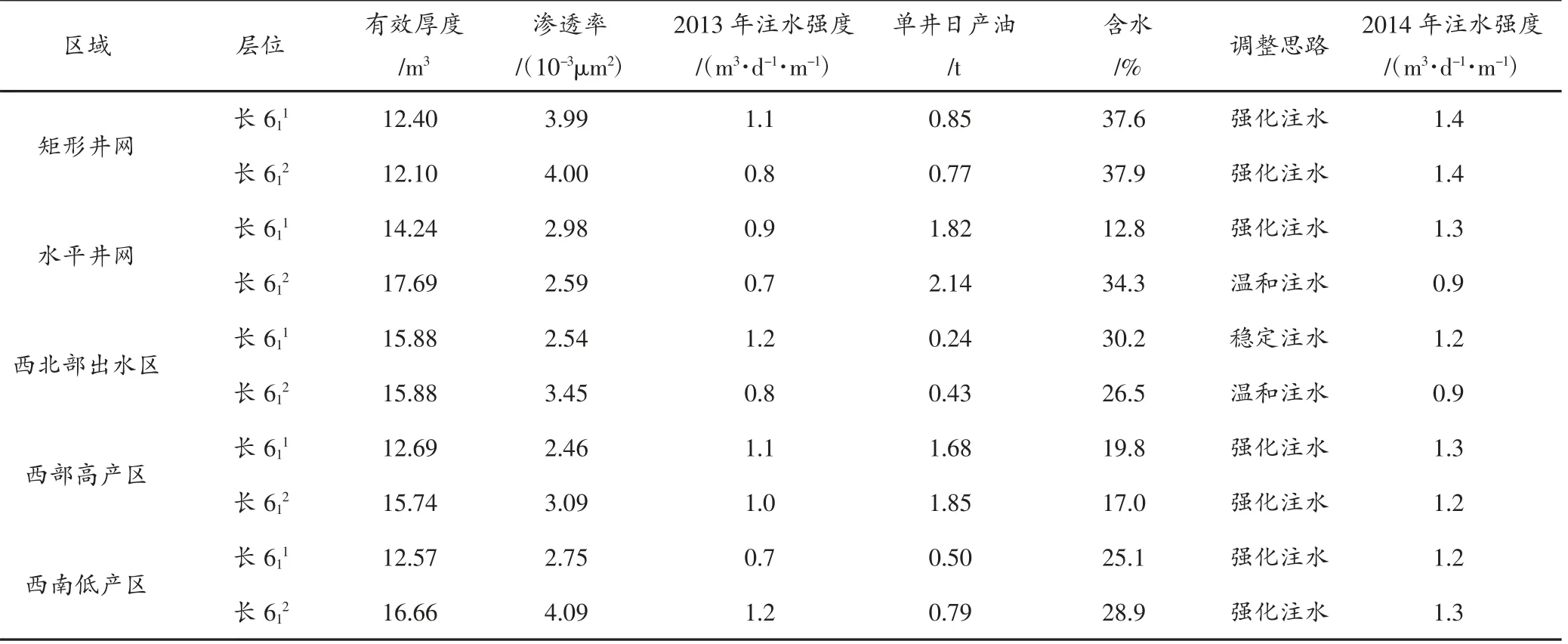

根据计算结果(见表1),为下步调整提供了依据。东部低产区与水平井网区注水强度偏低,东部低产区需要加大注水强度,水平井网区局部微调;中南部高产区C2 层注水强度偏低,建议该区加强监控及时调整。2.2.2 注采比 合理的注采比能保持合理的地层压力,从而使油田具有旺盛的产液、产油能力,降低无效能耗,并取得较高原油采收率。

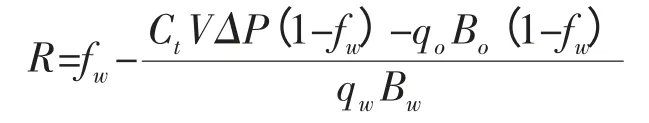

方法一:油藏工程方法。

式中:R-注采比;Bo-油的体积系数;Bw-水的体积系数;fw-含水率,%;Ct-油层综合压缩系数,1/MPa;V-油层体积,m3;ΔP-压力变化,MPa;qo-日产油,t;qw-日注水,m3。

表1 W 区块D1 油藏合理注水强度统计表

图4 W 区东部低产区日产油与注采比关系散点图

图5 W 区东部低产区含水率与注采比关系散点图

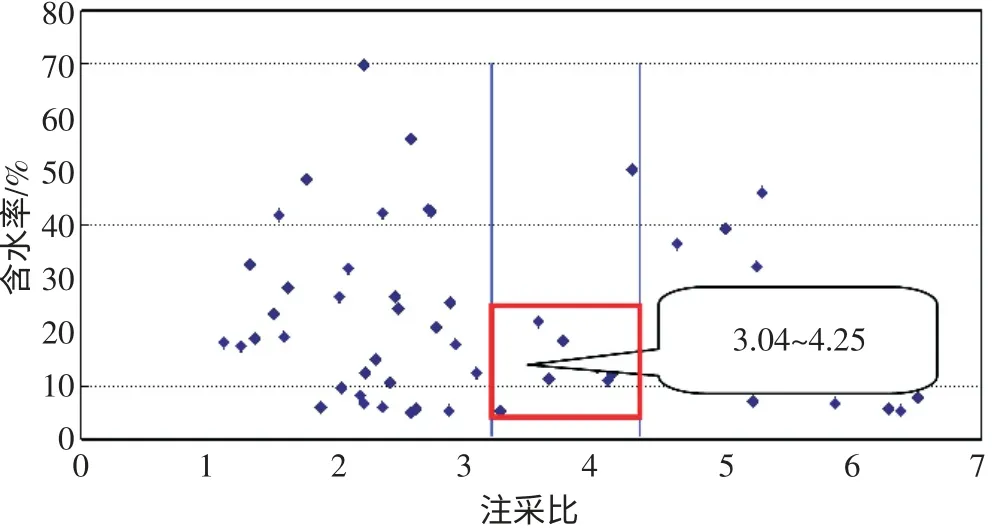

方法二:数理统计方法。

利用动态数据确定出每个区块日产油与含水率同注采比的关系散点图,选取各个区块产油相对较高,含水相对较低的注采比重合区域作为各个区块的合理注采比(见图4、图5)。

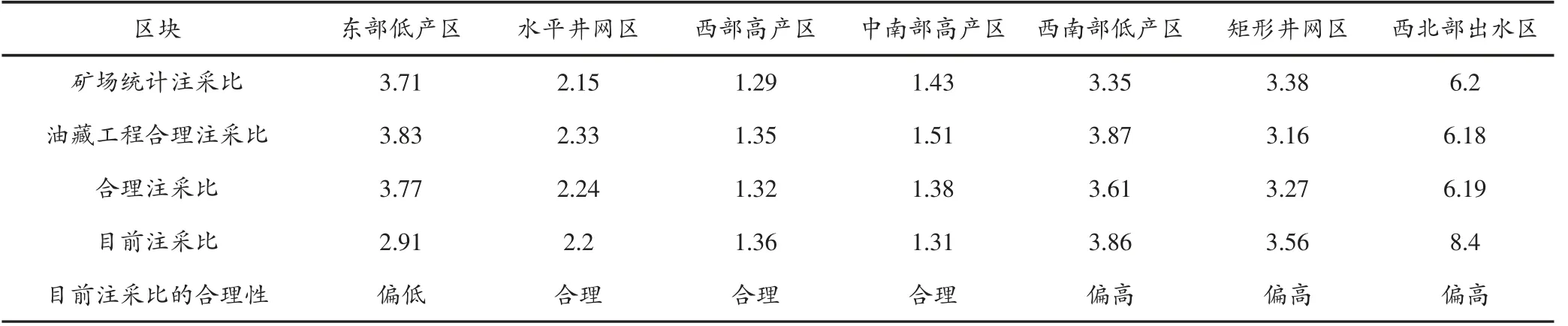

结合油藏工程法和矿场统计法得出W 区块D1 油藏各区块的合理注采比,与目前注采比对比可以看出水平井网区、西部高产区和中南部高产区的注采比相对较合理,东部低产区注采比相对偏低,西南部低产区、矩形井网区以及西北部出水区注采比相对偏高,所以东部低产区、西南部低产区、矩形井网区和西北部出水区需采取一定的措施,使注采比趋于合理(见表2)。

3 开发技术调整及评价

3.1 提高水驱效率

针对注水井吸水剖面吸水不均、水驱储量动用程度低的现状,实施暂堵酸化、浅层调剖、酸化增注调剖,提高水驱储量动用程度;针对裂缝高度发育造成的油井水淹,实施裂缝性见水井实施深部调剖、油水井双向调剖,均衡油藏平面水驱,恢复见水油井的产能,提高区块开发效果。

3.1.1 实施分层注水 W 区块D1 油藏剖面上叠加程度较高,笼统注水在多层系开发油藏中弊端较多,容易造成剖面上吸水状况差,水驱储量动用程度低。W 区块D1 油藏在开发初期即实现了油藏分层注水,有效的缓解了油藏层间矛盾。截止目前W 区块D1 油藏已完成分层注水251 井次,分注率达到了80.2 %,实施大面积分注后,油藏整体生产形势稳定,压力逐步上升,水驱状况稳定。

3.1.2 强化剖面治理,改善井组水驱 W 区块D1 油藏剖面水驱不均主要表现为单层(段)不吸水,不吸水层段单层液量下降,单吸一层的层段因注水强度大造成单层水淹。针对油藏层内层间矛盾逐年加剧的现状,2014 年实施酸化调剖20 井次,措施后7 口可对比井吸水厚度由17.5 m 上升到20.3 m,水驱储量动用程度由61.0 %上升到70.8 %,对应油井月度递减变缓。

表2 W 区块D1 油藏合理注采比统计表

表3 W 区块D1 油藏2012-2014 年油井堵水实施效果统计表

3.1.3 开展油水井双向堵水,减缓含水上升 2014 年油水井堵水由单点堵水向区域整体调驱转变,由单一油井堵水向油水井双向堵水转变。全年针对W 区块D1 油藏含水快速上升的现状,实施化学堵水18 井次,化学堵水后注水压力由8.3 MPa 上升到10.1 MPa,对应井组含水上升速度减缓。

针对油层物性条件较好,但因储层裂缝沟通导致的暴性水淹油井,先对井组内对应水井实施堵水调剖措施,改善剖面吸水状况,均匀水驱方向,再对水淹井实施油井堵水措施,双向封堵油水井间大孔道,降低水淹油井含水,提高单井产量。W 区块D1 油藏于2012-2014 年共实施油井堵水措施17 井次,有效13 井次,累计增油2 335 t,措施后油井液量下降明显,措施降水效果明显(见表3)。

3.2 注采方案调整

注采方案调整主要是针对研究区开发过程中出现的压力平面分布不均衡,部分油井流压过低的现状,着重对油藏的注采比以及井底流动压力进行调整。针对高压区控制注水,均衡地层压力;针对低见效、低含水区强化注水、提高注采压差,以改善水驱效果。

3.2.1 合理地层流压 W 区块D1 油藏2014 年初平均流压仅为1.98 MPa。针对油藏流压较低的问题,采取上提泵挂的方法可以提高流压,2014 年实施66 井次,平均单井上提泵挂220 m,上提泵挂后流压明显回升,液量回升明显,含水有所下降。

3.2.2 优化注采调整 根据合理注水强度及注采比分析,2014 年W 区块D1 油藏以补充油藏能量为目的,坚持“小层精细调整,油藏整体优化注水”的注水开发思路,合理调整分区域注水开发技术(见表4)。2014 年优化注水122 口井(236 层),优化注水量945 m3,优化注水后73 口油井见效,平均单井日增油1.10 t,油藏整体地层压力由13.71 MPa 上升到14.68 MPa。

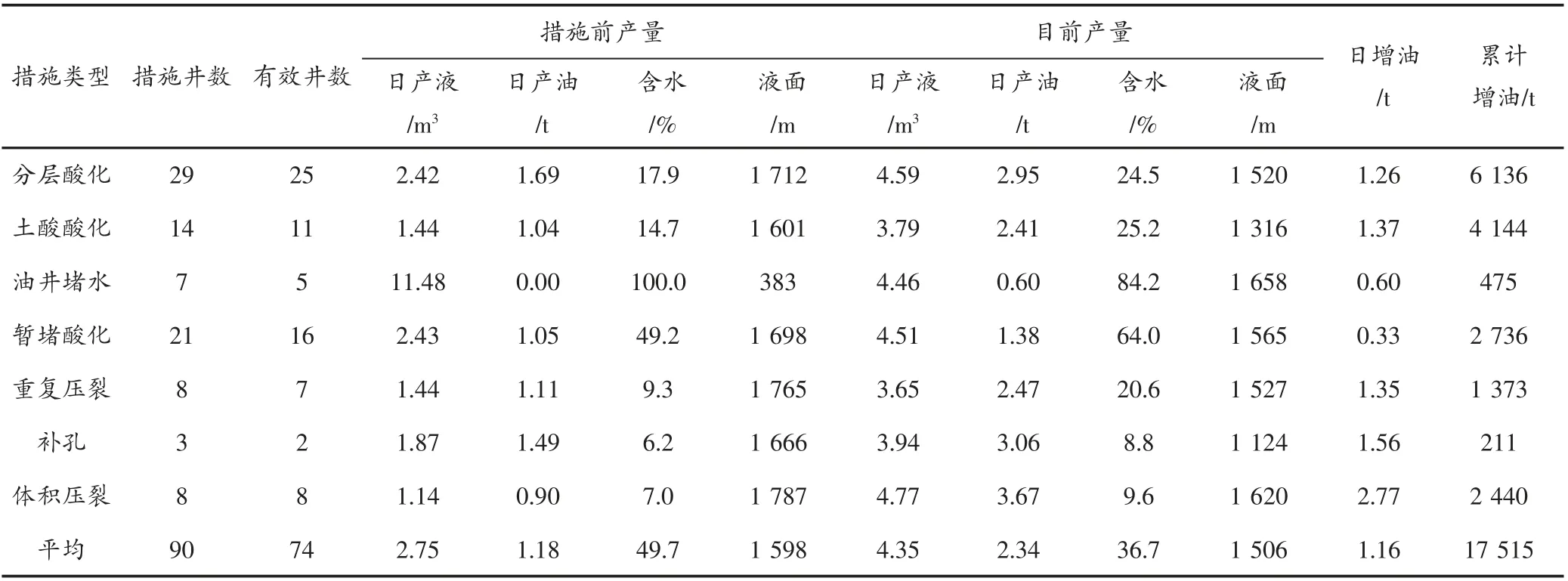

3.2.3 治理低产井,均衡平面采液 2014 年低产、堵塞井治理思路为:(1)重点对见水堵塞井、低产低含水高能量井采取酸化措施,释放油层产能;(2)对油层物性较好,地层能量有保障,且长期低产井实施重复压裂改造并试验体积压裂措施;(3)通过水驱分析及动态监测验证对高含水井出水层位进行判断,实施隔采、油井堵水等措施,恢复油井产能。全年共实施各类油井措施90 井次,平均单井日增油1.16 t,累计增油17 515 t,其中实施体积压裂8 井次,平均单井日增油2.77 t(见表5)。

表4 W 区块D1 油藏2013 年注水措施调整表

表5 W 区块D1 油藏2014 年措施效果统计表

3.3 实施效果

(1)水驱储量动用程度上升。通过2014 年分层注水、化堵、剖面治理的实施,W 区块D1 油藏水驱储量动用程度由2013 年67.6 %上升到目前的71.2 %,与同区主力油藏对比较高。

(2)压力平稳回升。经过2013-2014 年优化小层注水,油藏压力持续上升,与2013 年对比压力保持水平由92.0 %上升到98.5 % ,8 口可对比井压力由13.75 MPa上升到14.21 MPa,压力恢复速度0.46 MPa/a。

(3)油藏含水上升趋势减缓。通过改善平面、剖面水驱、优化注水技术、均衡平面采液等措施的实施,油藏含水快速上升趋势减缓,油藏开发逐渐好转。

[1] 李道品.高效开发低渗透油藏的关键和核心[J].低渗透油气田,2006,(3):1-7.

[2] 闵琪.低渗透油气田研究与实践[M].北京:石油工业出版社,2005.

[3] 王道富,等.特低渗透油田注水开发技术[M].北京:石油工业出版社,2001.