海峡西岸城市群体育旅游带空间结构与发展研究

2015-12-23许政红杜娟

许政红+杜娟

摘要:以海峡西岸城市群体育旅游带为研究对象,结合海峡西岸体育旅游资源开发现状、客源市场及基础设施,依据地理学“点一轴”理论和景观生态学“斑块一廊道一基质”模式,探究海峡西岸城市群体育旅游带“双极、四轴、多核”的空间结构,提出科学规划海峡西岸城市群体育旅游空间、追溯体育旅游文化之路、打造海峡西岸智慧清新品牌、同步关联产业等对策,旨在为海峡西岸体育旅游产业发展提供参考。

关键词:海峡西岸城市群;体育旅游带;空间结构;发展 中图分类号:80-05 文献标识码:A 文章编号:1008-2808(2015) 05-0053-06

随着我国国民生活质量的提高和社会消费结构的升级,走马观花式的旅游方式已然无法满足人们多元化、多层次、多格局的旅游需求。海峡西岸城市群历史悠久、文化昌达、经济繁荣,是发展两岸关系的重要窗口,是我国体育旅游资源的重要集结地,涵盖海域文化和生态休闲文化,拥有海滨(沙滩)休闲、体育赛事、帆船(板)、高尔夫、游艇等,强调海域生态和休闲健身体验的现代体育旅游资源,也有少林、妈祖、客家、侨乡文化及茶艺表演等传统的民俗民间体育旅游资源,更有马尾船政学堂、陆军武备学堂、陆军小学、胡里山炮台等体育遗迹资源。如何科学的规划海峡西岸城市群体育旅游发展空间,推进体育、文化与旅游的融合发展,推动两岸交流,促进祖国统一,已成为亟需解决的问题。

1 海峡西岸城市群体育旅游带的区域界定

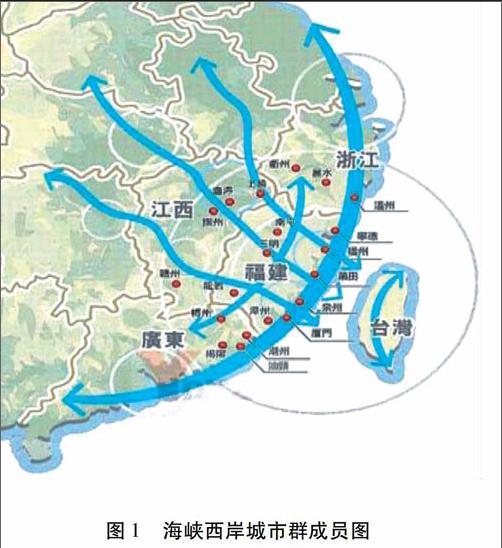

海西城市群,东与台湾一水相隔,北承长三角洲,南接珠三角洲,是我国沿海经济带的重要构成区。以福州、泉州、厦门、温州、汕头为中心城市,带动囊括福建、浙江、江西和广东4大省份的部分城市组成的海西城市群(见图1)。2008年4月,住房和城乡建设部正视批复《海峡西岸城市群协调发展规划》,重点突出“海峡旅游”主题,将旅游产业定位为海峡西岸经济区的支柱产业,重点发展滨海旅游、生态旅游、红色旅游和文化旅游,深化闽台合作,培育“海峡旅游”品牌,提出建立“一带、四轴、双极、多核”的海西城市群空间结构。海峡西岸经济区,是“闽东南地区”的概念延伸,指以福建为主体的区域经济综合体,研究所涉及的海西经济区为福建省9市,将其谓之“海峡西岸城市群体育旅游带”。

2 建构海峡西岸城市群体育旅游带的可行性分析

2.1 得天独厚的区位优势

海西城市群,毗邻浙江,与江西交界,相连广东,衔接长、珠三角洲,与台湾隔海相望。它是对台工作、推动全国经济走向世界的区域经济综合体,开放程度较高、协调发展力强、是最具竞争力的增长极之一。

2.2 独特的体育旅游资源

“山海一体,闽台同根,民俗特异,宗教多元”是泛海西城市群旅游的鲜明特色。海洋、岛屿、港湾及沙滩资源萦绕福建沿海地区,内陆以山地为主,森林覆盖率高达65.95%。涵盖海域文化、南少林文化、信仰文化、客家文化、海丝文化、红色文化、茶文化等多主题文化区。海西经济区是全国第一个生态文明示范区,拥有18个国家风景名胜区,7个5A级旅游景区;201个生态乡(镇);国家级生态保护区15个;8座中国优秀旅游城市。自然保护区、森林公园、风景名胜区的面积占全省土地面积的80%,形成了人与自然和谐共处的良好环境,是体育旅游发展空间的夯实保障。

2.3 良好的交通设施

交通完善,“三纵六横九环”的海峡铁路网,“三纵八横”的海西高速公路,海西港口群壮大,空港布局优化,城市路网健全。完成了九市全铁覆盖,实现了全省3h旅游目的经济圈,合福高铁开通,进一步激活海西城市大旅游的辐射圈,拉近了海西城市群旅游与长三角、珠三角旅游圈的交流与互动的距离。对台方面,两岸三通惠及两地的大交流、大合作、大共融合及大发展,加速了海峡城市群的建设与发展。

2.4 产业发展潜力凸显

2014年福建省累计接待游客2.34亿人次,比增16.8%;实现旅游总收入2707亿元,比增18.4%。其中,接待入境游客544万人次,比增6.4%,实现旅游外汇收入49.12亿美元,比增7.4%。各项主要经济指标均高于全国平均水平。泛海西城市群旅游业成为发展最快的产业之一,成为海西经济区重点扶持产业。旅游业并非单一产业,是融人经济、社会、生态建设的产业集群,对各行业(住宿业、交通运输业、餐饮业、环境资源业等)均有较高贡献率。

2.5 政策扶持力度较大

《关于加快旅游产业发展的若干意见》和国务院下发的《关于支持福建省深入实施生态省战略加快生态文明先行示范区建设的若干意见》等均为海西城市群旅游产业的发展提供健康的宏观环境。《福建省人民政府关于加快发展体育产业的实施意见》(闽政[2011] 19号),提出积极发展体育旅游业,与旅游企业合作,共同开发体育旅游线路和产品,推动观光游向体验游、度假游升级,突出“清闲福建”品牌,打造一批体育旅游示范项目。2015年4月下达的《关于支持中国(福建)自由贸易试验区旅游业开放意见》的政策,更是海西城市群体育旅游产业发展的新机遇。

2.6 福建体育呈跨越式发展

改革开放以来,福建省体育发展迅猛,竞技体育取得重大突破,群众体育协调发展,全民健身事业更是取得跳跃式进步。厦门国际马拉松赛、福州国际沙排赛、武夷山世界武术散打赛、全国首届青运会等各类重大国际和国内赛事落户海西城市群区域,进一步推动了福建省体育水平的发展。海峡两岸高校杯帆船赛、厦金海峡横渡活动、海峡两岸武术大赛等赛事的举办及海峡体育文化村的建立,成为对台交流与合作的优质平台。诸多发展,在一定程度上培育了相对浓郁的泛海西体育旅游氛围。

3 海峡西岸城市群体育旅游带空间结构剖析

3.1 海西城市群空间理论

海西城市群体育旅游在客观上形成相互依托和联动发展的态势,不仅与长三角、珠三角区域及台湾等地密切关联,在海西区域内部建构了独特的体育旅游系统。在“点一轴”理论和“斑块一廊道一基质”理论指导下,对泛海西城市群体育旅游产业进行空间分析,刻画海西城市群体育旅游带的驱动机制(见图2)。

3.1.1 “点一轴”理论 “点一轴”理论最早是由波兰经济学家萨伦巴和马利士提出,我国学者陆大道根据发展轴和中心理论提出“点一轴”系统模式,它是社会空间组织的有效表达形式,是制定区域经济布局和城市发展战略的重要结构。

“点一轴”模式适用于海西城市群体育旅游的开发布局,是经济发展过程中采用的空间线性推进方式。“点”是指体育旅游的中心城市或重点体育旅游产品集聚地,轴线为连接体育旅游城市或体育产品间的通道,整个体育旅游系统的空间结构经历着由点到轴再到网的演化。“点一轴”开发模式是增长极理论的延伸,是在极化效应下率先形成“点”的集聚,随着集聚程度加深,不少节点成为泛海西城市群体育旅游的中心点。中心点集聚到一定规模,随扩散效应加强,逐步带动周边体育旅游业发展,顺着轴线形成重点体育旅游区或次中心层级轴线,达到点带线,线到面,进而形成区域体育旅游网,带动整个区域体育旅游发展。泛海西城市群体育旅游处于由极点向“点一轴”过渡阶段,在强化厦门和福州双极带动的基础上,使海西区域体育旅游业沿轴线扩散,最终实现海西经济区体育旅游产业的综合发展。

3.1.2 “斑块一廊道一基质”理论 “点一轴”开发模式,从空间上阐释海西区域体育旅游产业的发展过程和阶段,但点、轴、网或者整个区域间的关系与互动,需借助“斑块一廊道一基质”模型解释。该模式理论是由美国生态学家福尔曼和法国生态学家戈德伦提出,描述景观空间的异质性,对各类景观体系具有普适性。体育旅游资源在空间形成既定景观生态系统,但受到社会、经济、文化、体育、环境、民俗活动等因素影响,诸多因素经过长期博弈构成泛海西城市群体育旅游现状。

3.2 海西城市群体育旅游带空间结构布局

3.2.1 发展级:双极推动、斑块扩散 根据不均衡发展理论,任何区域甚者国家的发展皆建立在非均衡的发展基础上,优先发展的斑块成为区域发展的重心。长三角、珠三角的发展如此,海西城市群的发展亦是如此。泛海西城市群体育旅游产业以福州和厦门为核心,充分发挥一北一南两大中心职能地区形成的福州和厦门都市区作用,将两地资源、技术、资金外溢,形成由极核到斑块,从斑块到廊道再到基质的演化,以带动整个区域体育旅游产业的持续发展。结合海西城市群的地理位置、经济水平及2014年统计年鉴中各区市入境游客人数(旅游发展状况),将海西区域体育旅游产业发展级分为3个斑块:核心斑块为厦门、福州;关键斑块区为泉州、漳州、莆田、南平;发展斑块区为龙岩、三明、宁德(见图3)。

3.2.2 发展轴:一带四轴、廊道扩展构筑发展沿海城镇密集地带,依托一带、两极的辐射,渐形成4条发展轴:“南平一三明一龙岩”“福州一宁德一武夷山”“三明一泉州一莆田”“厦门一漳州一龙岩”,进而形成体育旅游的扩散路径,促进体育旅游产业由极向轴,由带向轴,由产业向产业系统发展,以建立海西城市群体育旅游区(见图4)。

3.2.3 发展网:资源整合、区域网状 海西城市群体育旅游产业发展的终极目标是提升该区域的体育竞争力,形成整体水平较高、具有国内外吸引力和影响力、均衡发展的体育旅游目的地。特色化和差异化是决定体育旅游产业发展水平的核心要素,缘于此,海西城市群体育旅游应形成4个独具特色的产业发展空间。各区的具体位置及分布如图5所示:

滨海运动休闲旅游区:厦门一漳州一泉州;山水生态运动休闲旅游区:南平一三明一龙岩一宁德;重大赛事观战区:福州;民俗与传统体育旅游区:莆田、龙岩、宁德、南平。特别指出,福州为福建省会,海西城市群发展的关键点,接壤于福建本体沿海带和内陆带,其经济发展水平、资源状况、交通设施等均优于其他地区,赛事基础和赛事设施更是远超其他城市,因此将其作为独立的区域存在。

4 海峡西岸城市群体育旅游带可持续发展对策

4.1 科学规划空间,夯实海西体育旅游空间

据统计,全球每年有超过50%的人选择滨海旅游。2010年,拥有3000km海岸线的西班牙,接待入境人数5270万,旅游外汇收入525亿美元,位居世界第二;海西城市群3300多km的海岸线,2013年接待海外游客才突破500万人次,缺少科学空间规划和资源布局,缺乏一体化发展战略和特色(核心)竞争力是产生较大差距的重要原因之一。空间结构优化是城市乃至城市群旅游发展的根本。体育旅游区域的空间组合,既要考虑近邻正效应,又要考虑负近邻效应,避免区域体育旅游组合的“形象遮蔽”,避免同一线路上的同一类不同竞争力的资源项目的重复开发。譬如发展海滨(沙滩)休闲、沙滩排球、帆船(板)、游艇等滨海运动休闲项目,应发挥厦漳泉地理优势,将其定位为滨海运动休闲旅游区,将该区域资源纳入统一管理和产品营销,打破传统行政区域,形成立体化空间规划,以优化资源布局,提高区域竞争力。其次,整合海西区域民俗、节庆活动及传统体育等旅游资源,将南少林文化、妈祖文化、客家文化、茶文化、海丝文化等资源采取外围辐射战略,将项目开发与建设以错位发展、资源共享和优势互补等原则为前提,确保体育旅游资源和而不同。

4.2 优化文化布局,追溯体育旅游文化之路

著名学者于光远曾说:“旅游是经济性很强的文化事业。”文化性是旅游知识经济的主要内在表现形式,旅游产品必须反映地域性文化特征。以文化为核心,优化地域文化布局,挖掘区域文化内涵,打破行政区域限制,系统规划、开发是旅游资源开发的灵魂和核心。海西城市群体育旅游带的建设应充深人海西的历史文络(地理和历史)、体育特点和游客需求,在分析当地资源开发和市场运作的基础上突出区域特色,深入挖掘海西体育文化。正因如此,海西城市群体育旅游带的形象在定位上着重突出“海丝、茶、侨、妈祖、少林、”文化蕴涵,凸显海丝文化特色,突出体育生态休闲特征,吻合福建“清新福建”整体旅游形象。利用民俗与传统体育旅游点,在莆田、龙岩、宁德、南平区域中,将莆田湄洲岛文化,龙岩的上杭古田会议会址、红四军司令部旧址等红色文化,宁德的戚继光祠等建筑文化,南平(武夷山)的户外探险等体育文化旅游产品或传统体育产品(福建拳种占到全国1/4)打包促销,将体育、文化及旅游产业联动,协调发展,形成区域体育文化形象和竞争优势,使旅游者领略不同的体育风情和特色文化。

4.3 革新营销体系,打响海西城市群智慧型体育旅游品牌

海西城市群实施体育旅游带建设,需要统筹体育旅游资源、形成捆绑式、复合式旅游资源组合和营销体系,打破传统的按行政区域规划和单一资源组合,建立区域立体营销模式,形成智慧型的海西体育旅游带。如把海西的同质化体育旅游项目组合,形成拳头产品,将滨海运动休闲旅游区、山水生态运动休闲旅游区、民俗与传统体育旅游区进行立体营销,凸显“清新福建”品牌。充分发挥福建省旅游局网络传播(微博、微信等)效应,从而形成“资源共享、线路共联、产品共荐、品牌共享”的海西区域行销框架,从基本的门票、住宿和交通等开始实现捆绑式营销,力争实现旅游交通、服务和投诉的三无障碍体系,以达到整体效益的最优化。

4.4 申办景观体育赛事,推动全民健身

景观体育赛事是将城市标志性建筑与景观设施、历史文脉和竞技活动巧妙结合的范例。近几年,海西城市群以海域及闽江等为主题的景观体育赛事和群众体育活动蓬勃发展,如海峡两岸龙舟赛、海峡两岸帆船赛、海峡传统武术大赛、平潭国际白行车赛、万人登山运动等。可借鉴国外竞技体育的发展经验,由体育行政部门牵头,成立海上游乐与竞赛项目(如帆船俱乐部),串联漳州、泉州及福州,向长三角、珠三角及台湾发出邀请,举办海上游乐与竞赛项目俱乐部赛或分站赛,实行积分赛,建立轮值举办竞赛制度。同时,吸纳其他竞赛项目,如三大球及其他球类项目或传统武术项目等比赛落户海西城市群。

4.5 同步关联产业发展,拓展体育旅游产业链

海西城市群以丰富的海洋、岛屿、港湾及沙滩资源、特殊区位和得天独厚的海丝文化能适应不同产业的综合发展。但海西城市群体育旅游产业与其他产业尚未形成有效互动及合作,旅游产业主体经营单位多而散,整体规模较小,产品同质化严重,缺乏竞合机制,较之珠三角、长三角竞争力偏小。旅游业是融人经济、社会、生态建设的产业集群,它的价值在于带动区域多个产业互利共赢,能有效对接和融合旅游或其他相关产业,滋生更多的新型业态。据国外学者统计,旅游业、服装业、交通通讯业、建材业、食品业及机械业与体育产业最为相关。其中,体育与旅游业的关联性最强,体育旅游与其他行业也具有较强相关性,体育旅游渐成为体育产业的重要部分。体育与海西区域其他行业(旅游、娱乐、文艺汇演、会展、影视等)交叉耦合就可能演化出一种新的产业或商机,均能带动与体育相关性较强的六大行业的集丛式发展,从而延伸体育旅游产业的价值链。

4.6 切实加强安全管理,完善政策法规建设

近年来,随着户外运动的兴起,“驴友”被困,甚者伤亡事件频发,引起了全社会的广泛关注.也对业内人士鸣起安全警钟。毋庸置疑,体育旅游产品不乏高危项目或准高危项目,这就要求在发展体育旅游时将确保人身安全置于首位。成熟的体育旅游市场,无论是从业人员、基础设施,还是相关规定或条例都相对完善,但对尚不完善的海西体育旅游带而言,加强体育旅游项目安全管理成为T作之重。首先,确保体育旅游产品或体育旅游环境符合旅游安全需要;其次,对基础设施实施不定期的抽查,根据安全标准验收旅游T具质量,从业人员实施执证上岗,定期对相关从业人员进行安全知识和专业技能培训;第三,建立“保险”救助体系,完善相关政策,确保安全监督与管理,避免体育旅游事故或利益纠纷。

5 总结与展望

海西城市群体育旅游带是以泛海峡西岸城市群为依托,借助各种体育工具,如得天独厚的区位优势、丰富与独特并存的体育旅游资源、良好的交通设施、产业地位和发展潜力凸显、政策扶持等。通过体育旅游或与其相关活动,依托地理学的“点一轴”理论和景观生态学“斑块一廊道一基质”理论,将海西体育旅游带分为滨海运动休闲旅游区、山水生态运动休闲旅游区、重大赛事观战区、民俗与传统体育旅游区4个独特的体育旅游区,以促进该区域体育事业发展。与此同时,科学规划海西体育旅游空间、追溯体育旅游文化之路、完善网络体系、打造网上海西,突出海西城市群智慧型体育旅游品牌,同步关联产业发展、拓展体育旅游产业链,提升核心竞争力已成为海西城市群体育旅游带建立和持续发展的动力。