湘黔桂三地侗族女子传统服饰的造型艺术

2015-12-21曲义,韩娜

曲 义,韩 娜

1.宿州学院美术与设计学院,安徽宿州,234000;

2.山东水利职业学院信息工程系,山东日照,276826

湘黔桂三地侗族女子传统服饰的造型艺术

曲义1,韩娜2

1.宿州学院美术与设计学院,安徽宿州,234000;

2.山东水利职业学院信息工程系,山东日照,276826

摘要:对湘黔桂三省交界地区侗族主要聚居地的传统女装进行了田野调查,以获得的详实材料为依据,按照服饰的主要构件将侗族女子服饰划分为头饰、服装和银饰三类。着重分析了龙髻、方巾,亮布大襟衣、亮布百褶裙、深、荷包、绑腿、织锦、镂空云纹贴花,银发簪、包银木梳、色板、银手镯、银护腕和胸牌,共计15种服饰品的造型艺术特点。旨在丰富侗族服饰艺术的研究成果,为侗族传统服饰非物质文化遗产的保护和研究添砖加瓦。

关键词:侗族;女子服饰;造型

1 头 饰

头部是人体的视觉中心,侗族女子十分注重头部的装饰。无论春夏秋冬,均梳成相对固定的发饰造型,并在此基础上将头部360°缠绕包发巾,形成了具有民族识别标志的女子龙髻与方巾。

1.1龙 髻

龙髻是贵州地区侗族女子的传统发饰,尤以黔东南苗族侗族自治州的从江、榕江和黎平三县最普遍。龙髻因发饰造型好似一条身体翻滚的蛟龙而得名,女子从幼年起便开始蓄发,待发长后便将头发结髻于头顶的右侧,无论老少、婚否,女子皆挽此髻。另外,龙髻也是区别女子婚否的重要标志[1],未婚少女须在头发上缠绕一条红线,以示其未婚待嫁。以此可以看出,侗族独特的传统服饰的作用。

1.2方 巾

在广西、贵州和湖南三省交界的广西三江、贵州黎平和湖南通道等地,当地的侗族女子习惯以方巾作为纺织品类的头饰。方巾又名侗帕,宽度为33 cm,长度是宽度的2倍,材质为土棉布。传统的方巾由侗族女子用土织机手工织成,根据色彩的不同,方巾分为三种:一是由黑、白棉纱线交织而成的无彩色方巾,二是由以普蓝色为代表的有彩色棉线和以白色为代表的无彩色棉线平纹交织的蓝白色方巾,三是由不同色相的彩线织成的彩巾。

近年来,我国农村生产力水平不断提高,农业机械化逐步推广,使得农村富余劳动力人数不断增加,这对职业教育提出了新要求。由于这部分人一无专业技术,二无高深知识,主要从事低级劳动服务业,满足城市低层次劳动岗位的需求;加之收入少,工作不稳定,难以更深层次地融入城市生活,他们迫切需要掌握一技之长,进一步改善工作环境和生活条件。

方巾上彩绣由花鸟鱼虫等纹样构成的吉祥图案,方巾底端左右两侧均缝有流苏作为缀饰。配戴时,首先将方巾横向或斜向对折成长方形或三角形,再从额头位置围于脑后,最后系结固定。方巾除了作为头饰使用外,亦可作洁面巾或拭汗巾使用[2],具有一定的实用功能。

2 服 装

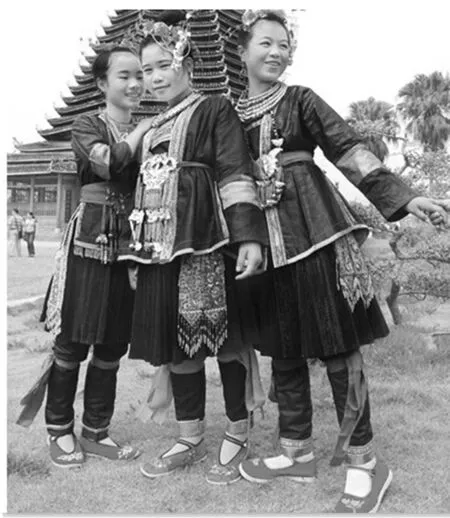

图1 侗族女子服装

据清朝乾隆二十九年广西右江分巡道观察使王锦所著的《柳州府志》记载,侗族“头包白头帕,穿青布斜襟衣,无纽无扣,以布带系之,胸前裹肚兜,女子有裙,露其膝,胫缠绑腿,足登船形花鞋”[3]。根据上述描述,并比照现今的侗族服装(图1)发现,当今侗族女子服装构成系统很大程度上继承了清代的服饰体系,但在面料的色彩、质感和纽扣等服装辅料配件上有所发展。

2.1亮布大襟衣

贵州和广西地区侗族女子所穿的大襟衣是由蓝靛亮布制作而成,其色彩与制作工艺与相邻地区的苗族服装所用的布料一致[4]。亮布极富特色,其独特性可以与赫哲族的鱼皮衣相媲美。亮布因表面呈深紫色且反光而得名,又因其表面像蛋壳一样光滑而俗称“蛋布”。该布由侗族女子自织,幅宽均为33 cm,根据人体身高,每块布料的长度在1.3~1.6m之间。坯布织成后,首先将其平展地固定于木架上,并浇水打湿,以增强面料在潮湿状态下的不变形。第二步是反复染色、上浆和熏蒸。每一次染色前,要将布料晒干后再染,直至布料上色至青黑色止。达到染色预期后,为了使布料上浆,并提高色牢度,还将布料投到由薯莨调配的浆液里着浆,再将布料放入瓦器——“甑”中进行熏蒸,待布料熏蒸至紫黑色后取出。第三步是将鸡蛋清均匀地涂抹于布料上,并层叠式平放于平滑的台面上,用木槌进行捶捣。捣布工序多由两人协作完成,伴随着木槌的不停敲击,蛋清逐渐融入布料之中,纤维也由厚变薄,由粗转细,待捣至发光后,亮布才最终制作完成。

大襟衣款式的主要特点有:领形领线呈V字形的无领,袖由部分袖身与全部衣身连裁的和服袖构成,门襟为直裾大襟,在服装正、背面分别有一条前、后中心线,从外轮廓上来看,腰节线以上部分呈H形,腰节线以下部分为A形。大襟衣通体不用纽扣,领口处仅有的两颗银扣为装饰之用,服装的闭合采用最传统的系带方式。在袖口和门襟的内侧,贴缝有彩色的织锦、刺绣和贴布绲边装饰,使大襟衣紫黑色显示丰富活跃的视觉效果。

2.2亮布百褶裙

百褶裙亦由亮布制作而成,其褶皱是用小竹片或手指甲在亮布上纵向塑压而成[5],两褶之间的距离在1~1.2 cm之间。细密的褶皱层层紧压,以一块1.3 m的坯布为例,其上的褶皱至少有210个,可见黔桂地区侗族传统女裙制作工艺的难度与精细度。完整的亮布百褶裙为单片式,裙片的两端不作缝合处理,裙片的上端拼缝一条6 cm宽的靛蓝色土布腰头,腰头左右两端各缝有一条52 cm长、2 cm宽的系腰色织带,织带虽窄,但色彩丰富,由绿、白、红、黄、粉、紫,总计6种色彩的棉线平纹经纬向交织而成。平展开的裙片为135°,受布料自身重力影响,导致围度向下位移,着装后的裙子为65°左右(图2)。

图2 65°的着装形态

2.3深

侗语称胸衣为“深”,汉语将侗族女子的传统胸衣称为“花胸兜”[6],因胸兜上彩绣各种花纹装饰而得名。深广见于各侗族聚居地,尤以广西柳州的三江侗族自治县及其周边地区最为流行。刺绣时先将杨莓、喜鹊和稻穗等传统的程式化花式底样平贴于胸兜布料上,再运用平绣和套色绣等多种针法,按照预设的构思进行运针,绣出的纹样多具有吉祥寓意。

2.4荷 包

广西三江一带的侗族女子习惯将绣花荷包系于腰间作为装饰。荷包呈葫芦状,总长12 cm,底宽8 cm,主体面料为绿色,材质有丝绸和细棉布两种。绿布上绣有动植物花纹,四周用红、蓝色线各缝制一道绲边,荷包底端左右两侧缀有彩色的流苏线穗。

2.5绑腿

绑腿在绝大多数侗族女装服饰配件中审美功能小于实用功能,绑腿的出现首先是基于服饰工效学中保护人体的目的[7]。因侗族多生活在山区,在日常生活和生产活动过程中,势必会与山地环境频繁接触,鉴于侗族女子所穿的百褶裙较短,为了避免腿部受到荆棘等尖锐物的伤害,侗族女子便以土布包裹在膝盖以下至脚踝之上的位置上,并用织锦带进行捆扎固定,以此来保护腿部。

为了提高绑腿的防护性能,土布均采用夹层以增厚。在不影响腿部防护的前提下,侗族女子还在绑腿上彩绣各种花纹图案进行装饰,以区别男女绑腿的差异,故侗族女子的绑腿又名“花绑腿”。

2.6织 锦

侗族织锦历史悠久,古称“诸葛锦”“绒锦”,广见与湘、黔、桂三省的侗族聚居区。织锦由棉线和丝线交织而成,按照织线的色彩,又可以将织锦分为由黑白线织成的“素锦”和以黑、白及有彩色线共同织成的“彩锦”。素锦与彩锦的纹样近70种,多具有吉祥寓意,其中以动物纹样和植物纹样为主,辅之以抽象的几何纹样用于角隅和边缘饰,而人物纹样和自然山水纹样则不多见。成品织锦广泛应用于侗族传统服装和配饰上,其色彩对比强烈却不显突兀,具有很强的装饰性和视觉冲击力。

2.7镂空云纹贴花

在女装上用黑色的镂空如意云纹进行贴花装饰,是贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县乐里镇一带侗族传统服装装饰习俗之一。固定云纹的缝纫线多选用与黑色云纹撞色的白色粗线。黑布边四周,有的加入蓝色的贴边装饰,有的在云纹与服装缝贴后的镂空处补绣上咖啡色的花卉纹样,以作满图装饰。

3 银 饰

侗族女子自古喜戴银饰,这种传统审美喜好的起源与侗族万物有灵的原始图腾崇拜有很大的关系。与苗族和藏族相同,侗族女子所戴银饰是由银和铜两种金属混合而成,由于这两种金属制品的成本相对较低,所以侗族的银饰是大众化的。即使在贫困的家庭中,女儿出嫁时,家长也会为新娘置办几件银饰品。

3.1银发簪

银发簪是侗族女子盛装时所戴头饰品中最主要的装饰部件。发簪的造型由银片压模而成,根据造型的题材,银发簪分为人物簪、鸟兽簪、花卉植物簪和抽象几何形簪四种。发簪主体图形的前端坠有银质的小叶片和小银铃,走路时银簪沙沙作响。佩戴发簪的数量也有定制,14个银簪围成一圈插于头帕之上,寓意女子美丽与富有[8]。

木梳表面包裹刻花银薄片,是广西三江一带侗族女子的传统头饰。梳子外观呈长方形,梳脊线条略呈弧线状,长宽尺寸分别为8 cm和6 cm,梳齿共计10根。侗族女子将木梳梳在后发髻上,既作装饰又固定发式,需要时还可取下梳发,可谓一物三用。

3.2色 板

色板是侗族女子所戴耳饰的称谓,其材质为白银,制作时用银块延展成线形,并弯成环状,银环的底部缀有镂空的小银片作为装饰。随着人体的运动,银片受惯性作用,不时前后摇摆,为静态的侗族女装增添了动态化的气息。

3.3银手镯与银护腕

腕饰是黔桂地区侗族女装银饰品中的主要组成部分,由银手镯和银护腕组成。平时女子所戴的腕饰仅为银镯,且数量多为一只,银镯的造型与常见的镯形无异,表面有的是光板的,有的浮雕有装饰花纹。女子盛装时所戴的银镯则,数量令人瞠目,最多时双手戴10余对。

为了防止手腕位置的皮肤因长时间与数量如此众多的金属器物接触而导致磨伤,便先在腕部各套上一个20 cm长的圆筒形护腕,再戴手镯,以达到防护的目的。护腕由银薄片围合而成,薄片上刻有装饰纹样,从外观上看来,与套袖相似。

3.4胸 牌

侗族女子胸部银饰品的造型为吊帘状,多在结婚和节庆等重要仪式时配戴。胸饰的长度由脖颈至胸围线附近,总体呈半圆状,故叫做“胸牌”。胸牌上的银链是连接各种镂空单独纹样小银坠的关键承载物,各种银坠上还点缀有以珐琅彩为装饰材料的花纹,使得金属银所呈现出的无极色与珐琅彩所呈现出的彩色形成了强烈的视觉对比,极具装饰美感。同时,胸牌整体造型夸张,且面积大,长度有0.55 m,两端位于人体的肩点附近,故胸牌往往成为侗族女子盛装时的视觉中心。

4 结 语

综上所述,侗族女子传统服饰独特而优美,材质致密而实用,工艺繁琐而精良,色彩古朴而华丽。湘黔桂地区侗族女子服饰的艺术价值不亚于与之相邻的苗族和壮族女子服饰,与苗族和壮族相比,目前学术界专门研究侗族女子服饰造型的成果并不多见。事实上,侗族服饰的艺术成就与早已闻名于世的侗族大歌相比不相上下。随着人们对优秀传统文化艺术研究的加深与拓展,包括女子服饰在内的侗族服饰艺术将得到越来越多的关注。

参考文献:

[1]陈丽琴.侗族服饰审美简论[J].贵州社会科学,2004(4):34-38

[2]项锡黔,王良范.侗族服饰纹样的艺术人类学解读[J].贵州民族研究,2013(6):73-76

[3]杨昌彦.浅谈侗族服饰艺术[J].民族论坛,2000(04):33-35

[4]陈川.广西、贵州几处侗族苗族服饰浅探[J].美术之友,2008(2):80-82

[5]杨曦.侗族服饰[J].艺文论丛,1996(4):27-41

[6]胡艳丽,曾梦宇.侗族服饰的源变及其艺术特征[J].兰台世界,2013(1):122-123

[7]杨昌彦.浅谈侗族服饰之美[J].美术大观,2007(10):78-79

[8]岳立成.国家级非物质文化遗产:侗族服饰[J].理论与当代,2015(6):50-51

(责任编辑:李力)

作者简介:曲义(1985-),山东烟台人,硕士,助教,主要研究方向:民族服饰艺术与服装服饰设计。

基金项目:安徽省教育厅人文社会科学研究重点项目“安徽畲族传统服饰文化艺术与传承保护研究”(sk2015A571)。

收稿日期:2015-07-21

中图分类号:J523.5

文献标识码:A

文章编号:1673-2006(2015)10-0091-03

doi:10.3969/j.issn.1673-2006.2015.10.024