释能降压工法在深埋岩溶富水隧道中的应用

2015-12-21赵梦晨童刚强

赵梦晨,童刚强

(天津市地下铁道集团有限公司,天津300171)

在宜万铁路建设中以前关于岩溶处治的许多方法和研究成果都不能奏效,曾发生多起岩溶隧道突水突泥灾害,如野三关隧道“8.5”突水[1-2],马鹿箐隧道“1.21”及“4.11”突水[3]、云雾山隧道“7.21”突水淹井[4]等,这些深埋岩溶富水隧道的突水、突泥灾害对工程建设者们生命财产安全造成了严重危害[5-7],损失惨重,包括云雾山在内的几座一级风险隧道曾一度陷入僵局,穷则思变,经过多番论证,建设者们对深埋高压富水岩溶隧道的安全施工方法进行了长时间的研究和探索,提出释能降压技术[8]。

释能降压技术是指在深埋岩溶富水隧道施工中遇到高压富水充填溶腔时,经过分析论证,在水量预测可控的情况下实施精准爆破,将溶腔直接揭示,释放溶腔中储存的高压水及填充介质,削减其势能,然后通过清淤、置换或是注浆加固,快速通过、及时施作底部结构和二次衬砌等配套处治措施完成溶腔段施工,从而有效降低溶腔施工及运营风险的一种新技术[9]。

释能降压技术主要包括以下关键实施步骤及内容:岩溶水文地质分析、溶腔边界探测锁定、规划泄压引导线路、安全防护、掌子面远程泄压通道关键点位视频远程监控、溶腔岩盘精准爆破、溶腔综合处治、施工及运营长期监测等。

1 工程概况

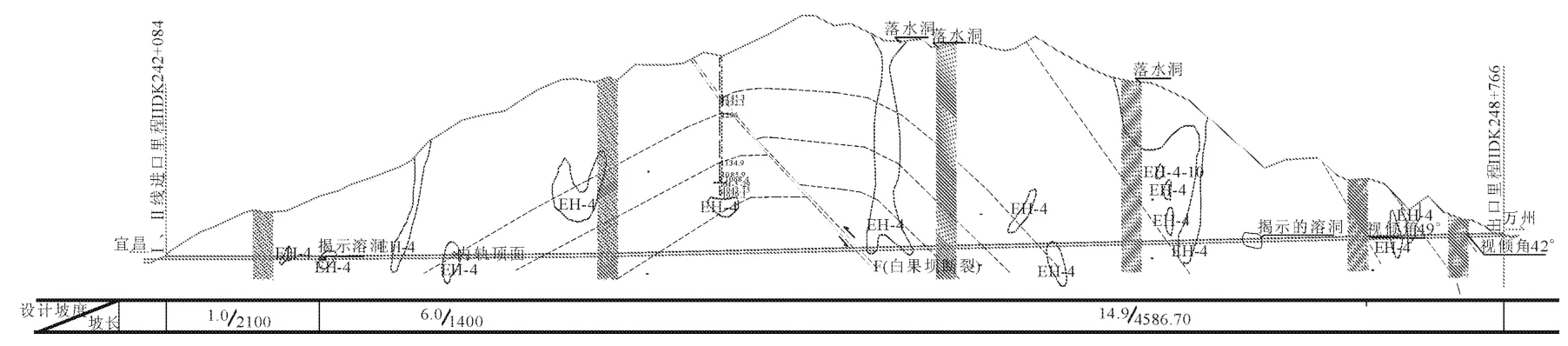

云雾山隧道Ⅰ线起讫里程为DK242+084~DK248+724,全长6 640m,Ⅱ线起讫里程为ⅡDK242+084~ⅡDK248+766,全长6 682m,隧道最大埋深800m。云雾山隧道斜穿白果坝背斜倾伏端附近,所在区域排泄基准面有白果坝、大鱼泉、小鱼泉、恶水溪、洞湾等5个暗河系统,隧道深部岩溶发育,隧道单线正常涌水量为45 655m3/d,最大涌水量为171 994m3/d,地下水极为丰富(图1)。

图1 隧道纵断面图

2008年8月,云雾山隧道进、出口,Ⅰ线、Ⅱ线均逼近隧道所在的白果坝背斜核部,分别在Ⅰ线DK245+617、Ⅰ线 DK245+580、Ⅱ线 DK245+526、Ⅱ线DK245+654发现充填高压富水溶腔,并经综合地质超前预报手段判断几个溶腔相互关联,为一大型溶洞群。2008年10月,经过水文观测、放水试验、环境调查、安全措施等综合风险评估,最终于2008年11月25日成功运用“释能降压”工法,在Ⅱ线DK245+526对溶洞群实施爆破放水。随后Ⅰ线、Ⅱ线进出口4个掌子面通过清淤减压,成功地把溶洞施工安全风险转化为工程问题,放水泄压直接揭示通过“617”溶腔群,Ⅱ线于2008年12月28日、Ⅰ线于2009年1月17日安全贯通。现已安全运营4a。

“617”溶腔群,位于Ⅰ线DK245+404~DK245+604、Ⅱ线DK245+499~DK245+639段内,隧道埋深800m。该段位于白果坝背斜核部断层影响带及断层内,处于白果坝背斜轴部,地表广布漏斗、落水洞等典型岩溶形式,是张应力集中部位,张裂隙发育,能接受降水或地表水的渗入,处于岩溶水循环流通部位,是水循环强烈地段,岩溶发育,水流方向以垂直为主,在DK245+500附近有一逆断层,易引发突水、突泥(图2)。

图2 掌子面溶洞水状况

2 溶腔释能降压技术实施情况

2.1 超前地质预报对溶腔边界的锁定

(1)超前预报原则及方法

施工中采用TSP203超前预报系统分别对Ⅱ线DK245+444~DK245+570、Ⅰ线DK245+505~DK245+620进行了超前探测,结果显示该两段内岩溶裂隙较发育,地下水较丰富,可能发育有大型溶腔,结合地质雷达短距离探测情况,运用地质分析法排除小型岩溶裂隙,在5m超前炮孔保护下,按照保留3m~5m完整保护岩盘,向前开挖推进,减薄岩盘,逐步逼近溶腔。随后布置超前钻孔,探测锁定溶腔范围。

(2)通过钻孔注浆、放水试验水、水压观测判定溶腔的关联性

在Ⅰ线DK245+680处向Ⅱ线施作超前水平钻探验证Ⅱ线溶腔范围,超前水平探孔进入溶腔后水量较大,同时Ⅰ线掌子面超前钻孔内的水量随之减少;在出口DK245+632掌子面采用前进式注浆时发现,Ⅰ线注浆Ⅱ线钻孔有浆液流出,由此二点判定Ⅰ线、Ⅱ线溶腔是连通的。

在出口Ⅱ线DK245+660处布置探孔9个,钻探显示,溶腔纵向与进口Ⅱ线DK245+525关联,在洞身高程分段,影响范围135m。

在出口Ⅰ线DK245+632处布置钻孔9个,根据钻孔揭示溶腔内充填砂土夹孤石,最高水压达到1.2MPa,溶腔沿Ⅰ线纵向从DK245+615发育长度44m,与进口DK245+571连通,但在隧道洞身高程上有较明显的分段现象。

(3)放水试验

放水试验的目的:一是通过溶腔内水位变化和排放量的关系推测溶腔的体量规模;二是确定溶腔内的水位与补给的关系;三是溶腔与地表降雨以及降雨量的补给关系。

溶腔水主要受大气降雨补给,地表降雨后通过地表落水洞、岩溶洼地、漏斗及白果坝断裂带等汇集,地表集水面积2.5km2。在DK245+680横通道内设置了放水试验观测点,配置了水压表,流量观测围堰,要求排水量不小于10 000m3/d,每小时统计排水管的压力和流量。从10月26日到11月25日止,共放水524 571m3,平均每天8 600m3,水压在0.43MPa~0.84MPa范围变化。

放水试验表明,溶腔水受大气降雨补给,未降雨时的静态补给量约为5 000m3/d。

(4)溶腔群形态综合判释

通过综合预报成果判定,Ⅱ线DK245+525溶腔竖向垂直发育,纵向发育长度约13.5m,横向发育宽度约9.5m,溶腔竖向下尖灭在隧道底板上约0.5m,竖向上发育多高,尚无法判断清楚,溶腔上大下小呈“V”字形状;溶腔内富存高压水,压力0.5 MPa~0.7MPa,充填物为中粗沙夹泥,其间有炭化朽木。DK245+580溶腔,水量较为稳定,充填物为粉细沙。该两溶腔同位于背斜核部,推测主要沿两套呈30度夹角的裂隙和层理发育,可能会有较强的水力联系,水量较为稳定,两溶腔主要受洞顶以上地下暗河补给,地下暗河又通过落水洞、漏斗与地表相连通。其中DK245+580与DK245+617及ⅡDK245+526关联性较强。

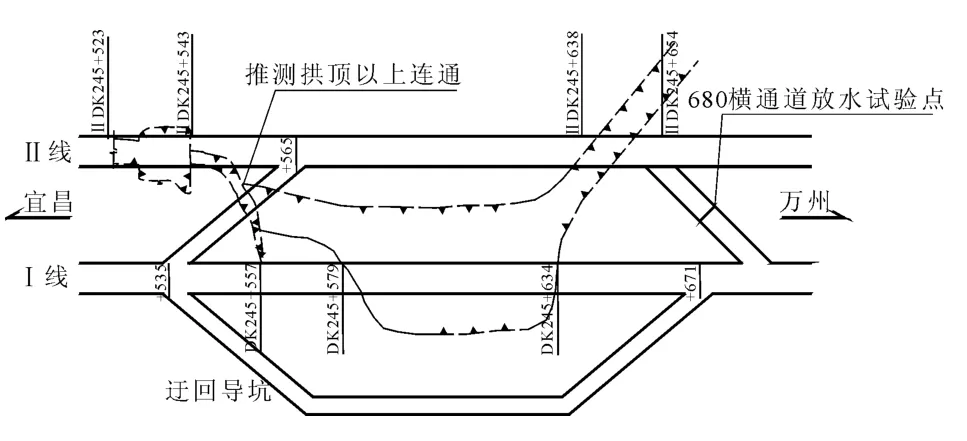

2.2 增设迂回绕行通道

根据钻探结果,确定了Ⅰ线右侧绕行方案,新增“DK245+535~DK245+671”迂回绕行通道,并于2008年11月20日顺利贯通,解除了云雾山隧道出口(反坡)突水淹井的风险(图3)。

2.3 溶腔揭示

2008年11月铁道部组织专家经过激烈的风险论证,确定云雾山隧道核部DK245+617溶腔群采用释能降压方案,在Ⅱ线DK245+525掌子面爆破直接揭示,放水清淤,释能降压,按塌方清淤处理通过。

图3 DK245+617溶腔群平面示意图

其可行的理由有:一是如果减压成功,则洞内突泥突水的高风险因素会立即消除,因地质问题带来的安全风险将会转化成排水清淤的工程问题来处理;二是采取突破性的施工方案,工期有可能保证;三是爆破放水期间的安全风险问题,通过周密的部署和科学的安排是可以避免的,可以把安全问题变成工程问题处理;四是试验结果证明此溶腔静态补给仅为5 000m3/d,且11月至来年3月为当地枯水季节,补给量有限,排水量达到10 000m3/d后,水压有下降的趋势,该溶腔的发育范围及储水量较小;五是通过地质水文及环境调查,泄水对当地生态环境不会造成大的影响。

(1)洞内外泄水路线、防护及安全警戒

确定泄水线路及逃生线路,封堵所有Ⅰ线、Ⅱ线通道由二线通过横洞泄至洞外,并经泄洪渠排至隧道进口东约1km大溶洞(天然河道流水入口)。

对洞外泄水路线上的临时设施进行拆除,设置满足泄水能力的排水渠,对泄水渠边的天然气管道、施工用变电站,村民住房采用浆砌浆片石进行防护加固。

在洞内设置逃生通道平面图,各通道封堵墙处设置声光报警器、应急灯,逃生指示标志,设置救生衣、救生圈、救生筏、逃生绳等。

在洞内距Ⅱ线DK245+525掌子面70m处,6#口封堵墙、横洞泄水出口处各设置一部红外线彩色视频头,与泄水指挥中心视频监控器相连。

根据预测水量大小拟定泄水警戒范围,泄水期间分别在全隧道及洞外泄水路线警戒范围内设置交通管制安全岗,分别设置交通管制组和驻地人员迁移组,泄水期间的临时交通进行管制。设置相应的风险管理等级进行泄水期间的风险管理。对全体施工人员进行泄水前安全培训并演练,储备应急机械设备物资,配置应急救援队。

(2)水文观测

泄水前分别在Ⅰ线DK245+557及DK245+617掌子面设置水量、水压观测站,以观测泄水前后“617”溶腔群水量水压变化。

2.4 制定专项精确爆破设计

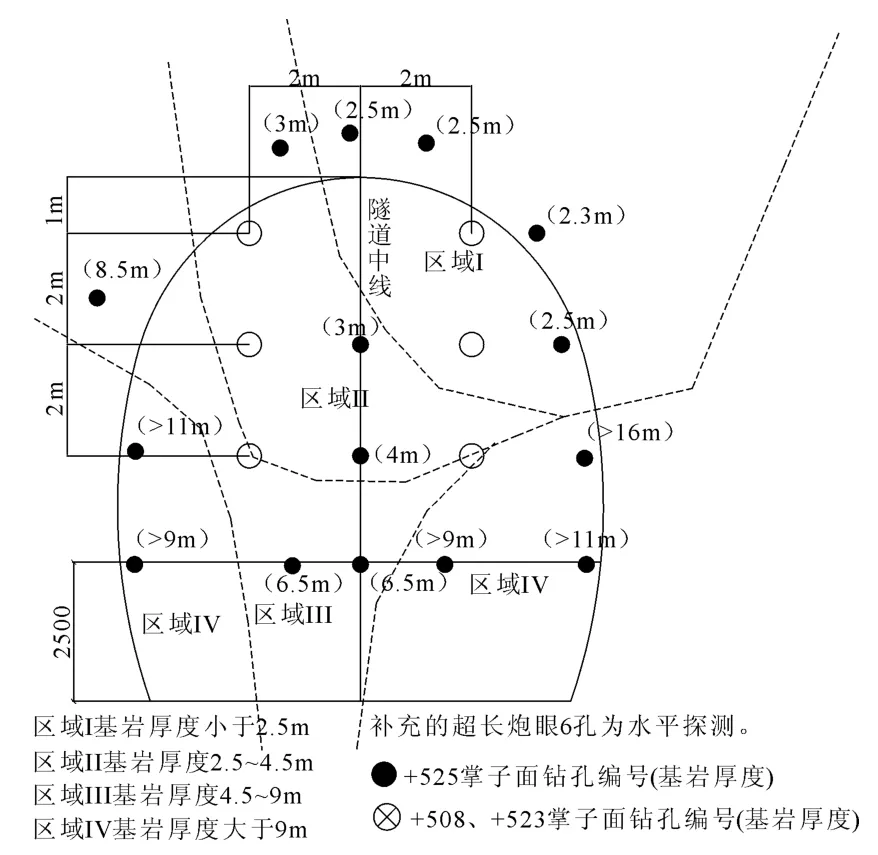

Ⅱ线DK245+525掌子面探测到的岩盘厚度见图4。

图4 Ⅱ线DK245+525掌子面探测图

专项爆破设计直接影响释能降压的效果,是释能降压的关键技术之一,爆破后可能会出现三种结果:(1)水和介质完全释放;(2)水释放介质部分释放;(3)水释放介质未释放。第1种效果最理想,第2种次之、第3种最差;释能降压后在第2、第3种效果下施工,风险性仍然很大。因此,根据超前钻探结果—探测到的岩盘厚度,制定精准的专项爆破设计,以期达到水和介质完全释放的最佳效果,非常关键。

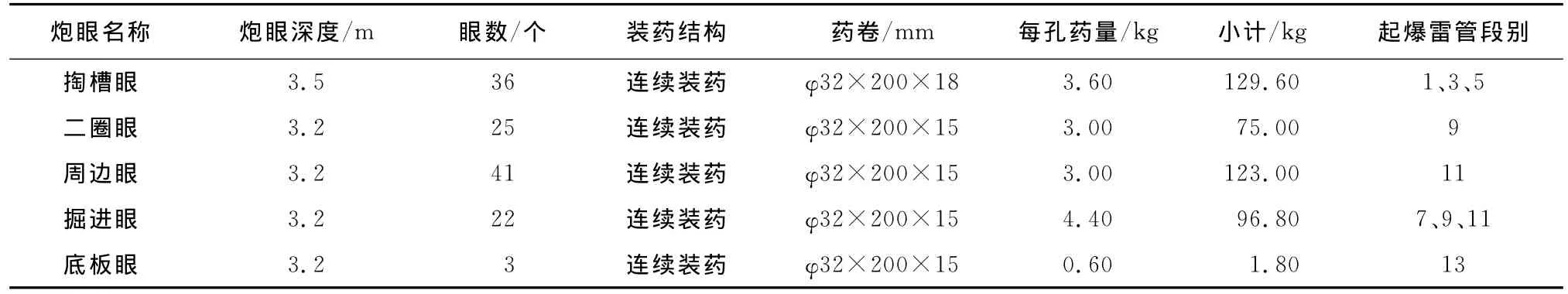

根据探明的溶腔保护岩盘厚度分布,采用垂直楔形掏槽,用YT-28风钻配φ42mm钻头钻孔,每孔用炮泥堵塞20cm,其余长度内满装炸药,全断面非电毫秒雷管微差爆破,爆破及装药参数见下表1。开挖面积62.4m2,炮眼密度2.0个/m2,单位用药量2.28kg/m3,E=50cm,W=63cm,连续装药,网络联接方式为簇连,电雷管起爆。

表1 Ⅱ线DK245+525掌子面岩盘爆破装药参数表

3 释能降压效果

云雾山“526”溶腔爆破后,根据观测站数据“526”及“617”溶腔群掌子面水量、水压均明显减小,并最终趋零,说明水和介质完全释放,溶腔介质的高压风险得到解除,效果非常理想。

3.1 “557”水文观测站观测情况

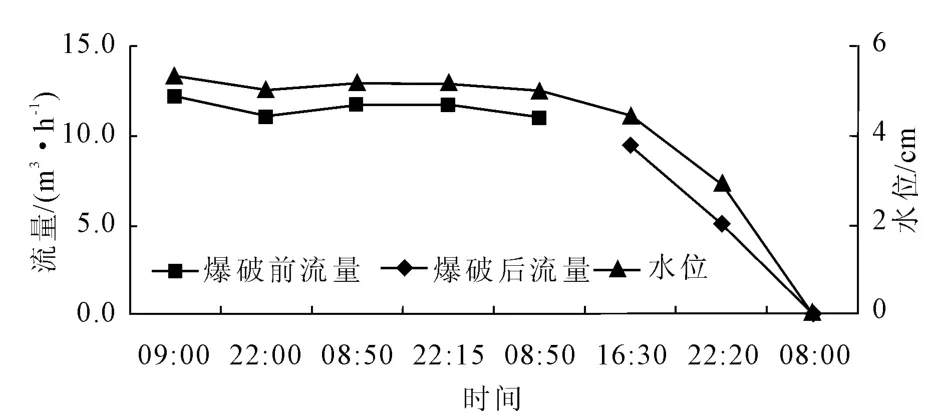

“526”溶腔泄水前后,“557”水文观测站连续对水量进行了观测,并将观测数据进行了回归分析处理,见图5。

图5 溶腔泄水前后DK245+557矩形堰流量变化图

从“557”水文观测站水文观测数据可以看出“526”溶腔爆破揭示后,“617”溶腔群水压力、水量逐渐减小,并趋于消失。

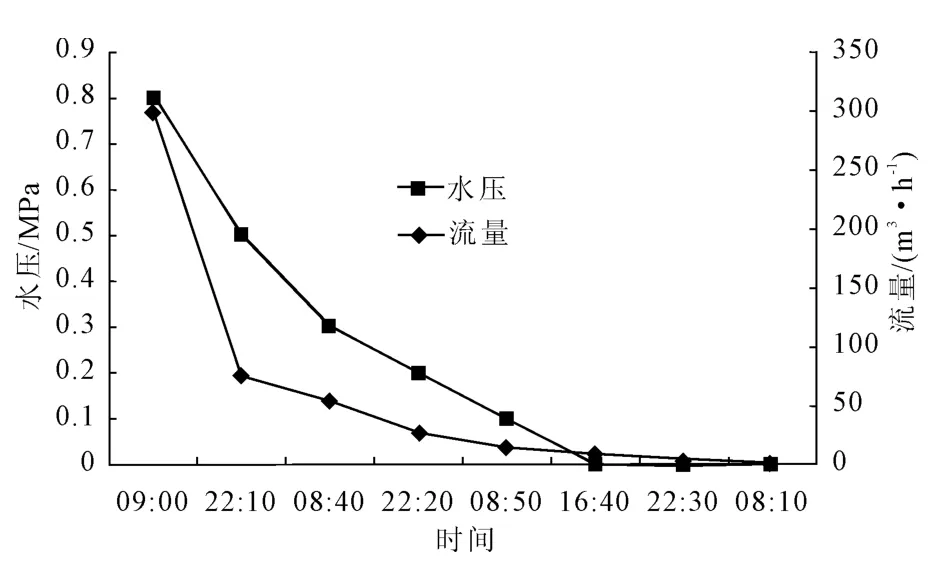

3.2 “617”水文观测站观测情况

“526”溶腔泄水前后,“617”水文观测站连续对水量进行了观测,并将观测数据进行了回归分析处理,见图6。

图6 DK245+617溶腔水量水压时间关系图

从“617”水文观测站水文观测数据可以看出“526”溶腔爆破揭示后,“617”溶腔群四个主攻工作面水压力、水量逐渐减小,并趋于消失,实现了释能及降压的目的。紧接着在“557”、“617”掌子面按顺序分别实施了直接爆破清淤、释能降压的揭示方案,揭示后各掌子面水压和水量均为零,揭示过程除有泥、砂及块石突出外,没有流水。

各掌子面爆破后,经过72h水量水压观测分析,排除突水突泥风险后,针对溶腔突出物多为流动性泥砂的特点,采用抛碴挤淤及撒快凝型快硬硫铝酸盐水泥化学固结相结合的方法,对溶腔突出物进行快速清除。溶腔处理过程中,坚持先清除填充物,再回填混凝土,最后再补注浆的原则进行,以消解溶腔填充物对支护结构形成的荷载。“526”溶腔爆破揭示后,该处溶腔在枯水季节水量长期稳定在208 m3/h,若在当地雨季,则水量更大,采用堵的方法,势必在混凝土二衬后变成持续的水头压力,难以保证运营安全,故在“526”溶腔处隧道顶部以上5m处增设一泄水洞,直接袭夺溶腔水引到排水洞外,以达到溶腔长效泄水减压的目的,确保施工期和运营期安全。

4 结 论

(1)在深埋岩溶富水充填性深腔处治中释能降压技术相比于传统的帷幕注浆具有降低溶腔处治及运营过程风险、工效提高、经济合理的明显优势。

(2)准确探测溶腔边界、溶腔填充物特性分析、溶腔预留岩盘的精准爆破是成功实施释能降压的前提。

(3)适当选择在枯水季节实施溶腔泄水降压及溶腔处治可有效降低释能降压技术实施过程的风险程度。

(4)结合具体隧道本身设计结构及所处区域特点进行泄水通道规划、远程视频监控、水文雨量观测、进洞条件等专项安全方案设计是实施释能降压的安全保证。

(5)释能降压实施后对区域水文环境影响的科学评判、对溶腔处治结构的长期安全性、可靠性监控结论是释能降压技术最终成功的关键标准。

(6)释能降压技术具有安全、经济等优点,经过云雾山隧道的成功实施及宜万线风险隧道的推广应用,证明是针对深埋岩溶富水充填岩溶处治的有效技术,可在相似条件下的同类隧道中推广应用。

[1]邬 立,万军伟,陈 刚,等.宜万铁路野三关隧道“8.5"突水事故成因分析[J].中国岩溶,2009,28(2):212-218.

[2]谢衍柱.释能降压技术在野三关隧道中的应用[J].铁道建筑技术,2010,(8):31-33.

[3]金新锋,夏日元,梁 彬.宜万铁路马鹿箐隧道岩溶突水来源分析[J].水文地质工程地质,2007,34(2):71-80.

[4]张志华,李 丹.宜万铁路岩溶隧道释能降压关键技术与应用研究[J].路基工程,2011,(3):58-64.

[5]程建铝,宋战平.喀斯特地区铁路隧道工程地质灾害研究初探—以宜(昌)万(州)铁路金子山岩溶隧道为例[J].水利与建筑工程学报,2006,4(3):18-21.

[6]邬 立,刘坡拉.深埋岩溶隧道限量排放条件下衬砌外水压力试验研究[J].中国岩溶,2009,28(3):288-292.

[7]陈旭东,汪海滨,封明君.释能降压工法在高压富水岩溶隧道风险规避中的应用研究[J].岩石力学与工程学报,2010,29(增1):2782-2791.

[8]张玉龙.坡桑隧道高压富水溶腔释能降压技术[J].现代隧道技术,2012,(增刊):386-390.

[9]徐华轩.释能降压法在岩溶隧道溶腔处理中的关键因素[J].铁道勘察,2010,36(3):106-110.