大突肩瓢虫对居竹伪角蚜捕食行为的观察

2015-12-18魏开炬詹祖仁林滨张龙华张春兰

魏开炬,詹祖仁,林滨,张龙华,张春兰

(1.福建省尤溪第一中学,福建 尤溪 365100;2.尤溪县森林病虫害防治检疫站,福建 尤溪 365100)

捕食性天敌的捕食行为是决定其捕食效果的主要因子之一,可直接影响它的控制效应。捕食性天敌捕食行为机制研究不够是害虫生物防治效果尚不理想的重要原因。因此,全面研究天敌昆虫的捕食行为是选择有效天敌用于生物防治的关键,是生物防治中天敌评价理论的重要内容,与天敌的保护和利用密切相关,也是“以瓢治蚜治蚧”的重要依据[1-4]。

大突肩瓢虫Synonycha grandis(Thunberg)又名十三星瓢虫,属鞘翅目Coleoptera瓢虫科Coccinellidae,主要分布于广西、云南、福建,能捕食甘蔗绵蚜Ceratovacuna lanigera、竹笋蚜Oregma panici、桃蚜Myzus persicae、竹密角蚜Glyphinaphis bambusae、竹毛角蚜Trichoregma sp.、玉米蚜Rhopalosiphum maidis等,且对多种蚜虫具有较大的捕食量[5-9],是控制甘蔗绵蚜等蚜虫的优势天敌,应用前景很好。国内有关大突肩瓢虫的生物学特性、越冬保护技术,防治甘蔗绵蚜以及人工饲养技术,对桃蚜的捕食作用已有报道,但迄今未见其捕食行为的研究报道[5-10]。在福建省尤溪县等地调查发现,大突肩瓢虫对居竹伪角蚜和绿竹链蚧Bambusaspis notabile、密竹链蚧B.miliaris等绿竹Dendrocalamopsis oldhami主要害虫具有较强的捕食能力。为了更好地利用大突肩瓢虫控制居竹伪角蚜、绿竹链蚧、密竹链蚧等绿竹害虫,笔者观察研究了大突肩瓢虫捕食居竹伪角蚜的行为以及各种行为时间分配。

1 试验

1.1 材料试验在实验室自然变温(15~25℃)条件下进行。器材主要有培养皿(直径12 cm,高2 cm)、秒表(PC3010)、罐头瓶、昆虫针、保鲜膜、干湿温度计、橡皮筋、标签等。在大突肩瓢虫雌成虫产卵盛期,在福建省尤溪县城关镇大儒名城对面沿河种植的绿竹林内采集足够的卵块,置于室内让其自然孵化,并用居竹伪角蚜饲养,取生长发育较一致的1~4龄幼虫和羽化后15 d的成虫用于试验。居竹伪角蚜采自福建省尤溪县城关镇大儒名城对面沿河种植的绿竹林,采时连同绿竹秆部一同带回室内,剔除自然死亡与不健康的蚜体,取健康、生长发育基本一致的3~4龄无翅若蚜用于试验。

1.2 方法

1.2.1 大突肩瓢虫成虫捕食行为观察 试验前大突肩瓢虫成虫先饱食24 h,后让其饥饿24 h,再将饥饿的成虫放入培养皿内。培养皿事先放入带有一定量居竹伪角蚜的嫩竹片或嫩竹箨叶,供大突肩瓢虫取食。观察瓢虫在1 h内的捕食行为,每头瓢虫仅试验1次,每个处理重复10次[3-4]。

1.2.2 大突肩瓢虫幼虫捕食居竹伪角蚜行为时间分配 在培养皿内放入带有一定量居竹伪角蚜的嫩竹片或嫩竹箨叶,每皿分别接入先饱食12 h,再饥饿12 h的大突肩瓢虫1,2,3,4龄幼虫1头,观察并记录30 min内各龄幼虫搜寻、取食、休息和用于其它行为的时间,每头幼虫仅试验1次,每个处理重复10次[3,11]。

1.2.3 大突肩瓢虫成虫捕食居竹伪角蚜行为时间分配 在培养皿内放入带有一定量居竹伪角蚜的嫩竹片或嫩竹箨叶,每皿分别接入先饱食24 h,再饥饿24 h的大突肩瓢虫成虫1头,观察1 h内瓢虫的搜寻、取食、休息和用于其它行为的时间,每头成虫仅试验1次,每个处理重复10次[3,11]。

2 结果与分析

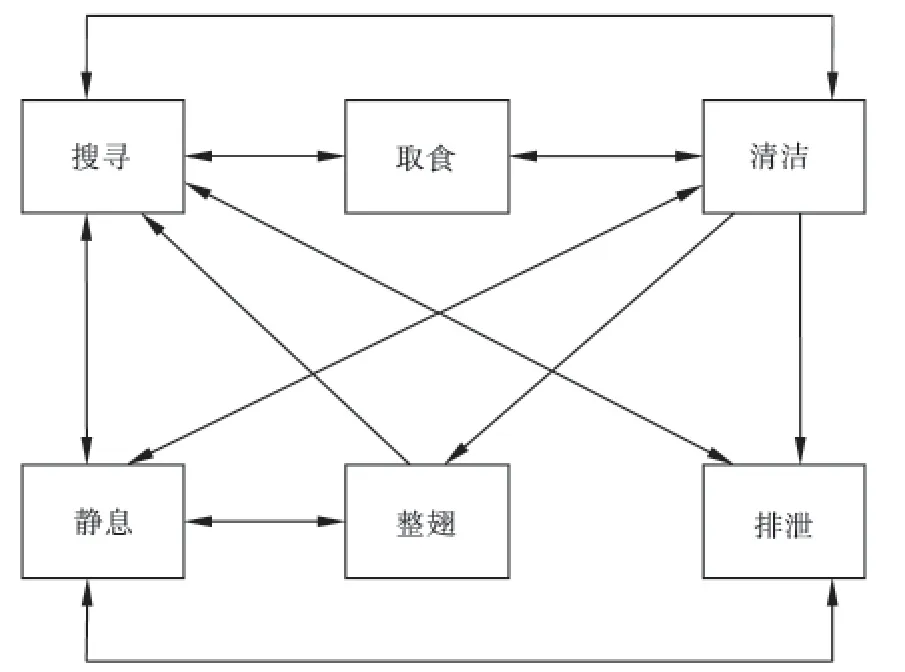

2.1 大突肩瓢虫捕食行为通过分析观察结果,将大突肩瓢虫的捕食行为分为搜寻、取食、清洁、静息、整翅和排泄6个部分(图1)。

图1 大突肩瓢虫成虫捕食行为全过程

2.1.1 搜寻 饥饿状态的大突肩瓢虫成虫在投放培养皿后会迅速沿着皿壁、皿底反复往返搜寻,搜寻的方向有向前和左右运动以及向后和原地转圈,速度时快时慢。搜寻后,如没有发现猎物,则会先静止休息,再爬至其它区域搜寻。搜寻时,触角、下颚须以及下唇须不停地摆动或碰触蚜虫,头部的两触角呈平行前伸状态,偶尔做些清理动作,主要是清理触角、下颚须以及下唇须上的附着物。

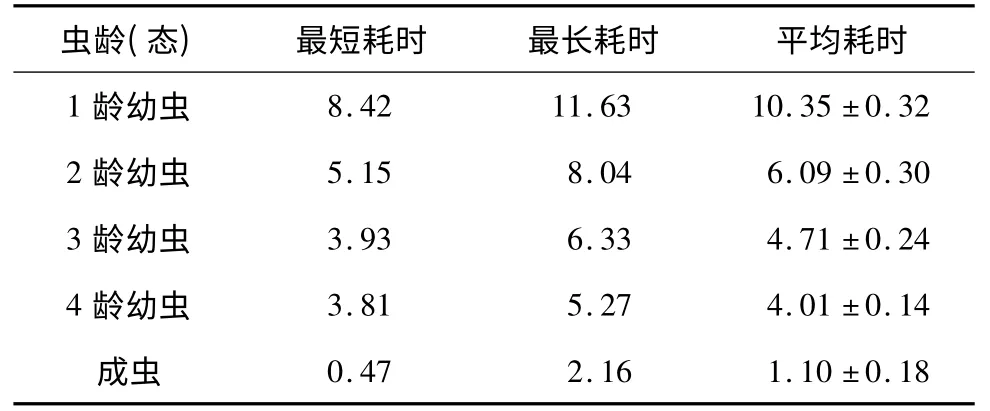

2.1.2 取食 包括捕捉和嚼食2个过程。在搜寻时,若遇到合适蚜虫,大突肩瓢虫会上下摆动触角、下颚须和下唇须触动蚜虫虫体,而后迅速上前用大颚紧咬蚜虫虫体,然后开始嚼食,上颚紧咬食物,下颚须向后下方伸展,下颚开始咀嚼食物,下唇及下唇须托住食物,将整只蚜虫蚕食殆尽。在取食过程中,大突肩瓢虫有连续嚼食的现象,最多可连续捕食7只居竹伪角蚜,然后才开始清洁或静止休息。另据观察,大突肩瓢虫可从腹部、胸部、头部、尾部4个不同部位咬食居竹伪角蚜,以咬食腹部最为常见。据对大突肩瓢虫成虫捕食30只居竹伪角蚜统计,咬食腹部的占53.33%,咬食尾部的占23.33%,咬食胸部的占13.33%,咬食头部的最少,占10.00%。分别对成虫与各龄幼虫嚼食10只居竹伪角蚜的时间进行统计,结果表明:随着虫龄的增大,大突肩瓢虫嚼食1只居竹伪角蚜的时间在缩短。成虫嚼食1只居竹伪角蚜平均耗时1.10 min,1龄、2龄、3龄、4龄幼虫平均耗时分别为10.35,6.09,4.71,4.01 min。各龄幼虫与成虫相比,平均耗时分别相差9.41,5.54,4.28,3.64倍(表1)。由此可知,低龄幼虫用于嚼食的时间较长,这是多数瓢虫幼虫的典型行为[3]。大突肩瓢虫只取食活的居竹伪角蚜,不取食死亡的居竹伪角蚜。

表1 大突肩瓢虫嚼食1只居竹伪角蚜耗时 min

2.1.3 清洁 包括疏理触角、下颚须、下唇须,清洁身体的腹面、体背及鞘翅。大突肩瓢虫取食后经常有清洁现象,但不是每次嚼食完成后都要进行梳理。清洁过程无固定顺序,一般先从口器开始。即先用前足清洗口器及头部,有时两前足跗节对搓,对搓时一般是左前足先开始活动。中足在清洁过程中活动最多,主要是协助前足清理口器及触角,同时清理腹部两侧的污物以及与后足协作清理后足。后足清理主要采用对搓的方式进行,偶尔与中足、前足协作清理口器、足等。清洁工作发生频率最高的部位是下颚须和触角,它们是重要的感觉器官,在搜寻猎物中起着寻找和试探作用,与捕食效率高低有密切关系[2],通过清洁可提高大突肩瓢虫的捕食效率。

2.1.4 静息 是指大突肩瓢虫处于完全不动状态时的1种行为,主要表现为3对胸足折叠于身体的腹面,原地不动休息,为下次更好地捕食猎物作准备,这是瓢虫的1种生态对策[12]。静息时触角呈倒八字型,时刻保持高度的警惕性,一旦受到惊扰则迅速离开。

2.1.5 整翅 分为展翅和整理后翅2种,发生在取食之后、静息与清洁过程中。展翅时两鞘翅张开上举,后翅从腹部背面伸出,呈欲飞翔状态,并且腹部末端翘起,有时中足、后足向两侧伸直,同时有节奏地抖动身体,大约10 s后会收回并折叠好翅膀,恢复原状。整理后翅时瓢虫仅把后翅从腹背面伸展出来,微微张开,然后收回和折叠后翅。

2.1.6 排泄 排泄行为在搜寻、取食、清洁、静息和整翅的过程中均可发生,但多发生在搜寻过程中和梳理后。排泄时腹末会前后伸缩,排出淡黄色的液状物,历时约5 s。

幼虫捕食行为相对较简单,行为方式与成虫相似,但没有展翅和清洁行为,在搜寻过程中常会腹部翘起,同时排泄与静息行为也较少观察到。1~2龄幼虫搜寻发现居竹伪角蚜后,常有放弃居竹伪角蚜的现象。

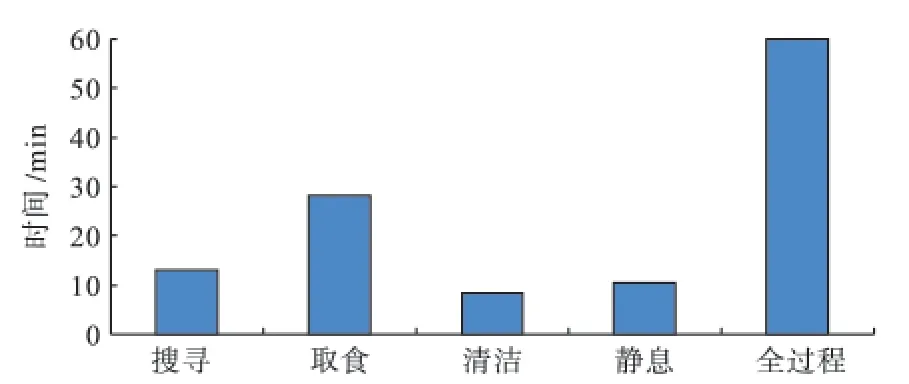

2.2 大突肩瓢虫成虫捕食行为时间分配在饥饿状态下大突肩瓢虫成虫捕食行为所占时间由长到短依次为取食时间、搜寻时间、静息时间、清洁时间(图2),以取食时间最长,达28.213 min,占总时长的47.02%;其次是搜寻时间,时长13.039 min,占总时长的21.73%;时长最短的是清洁时间,8.423 min,占总时长的14.04%。此结果说明,在饥饿状态下大突肩瓢虫成虫在整个捕食过程中,取食时间最长,能积极主动地去搜索猎物。

图2 大突肩瓢虫成虫捕食行为的时间分配

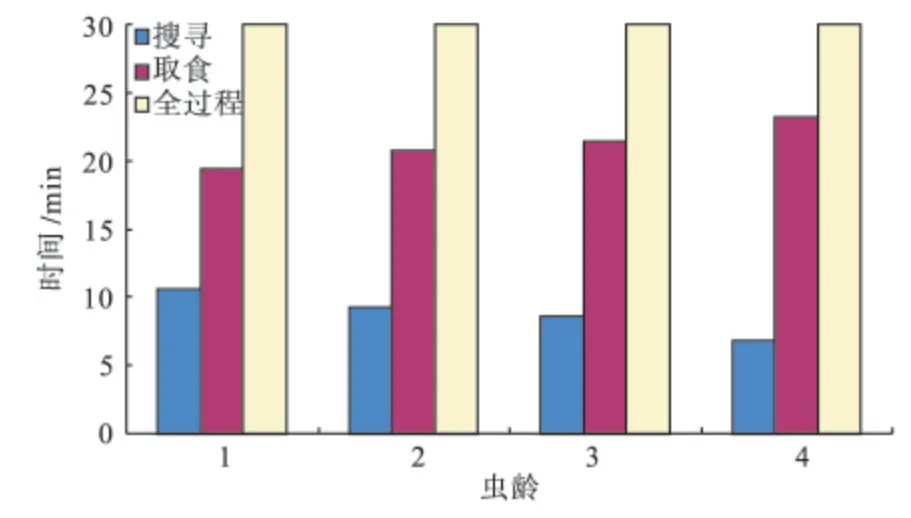

2.3 大突肩瓢虫幼虫捕食行为时间分配在饥饿状态下大突肩瓢虫各龄幼虫的取食时间与搜寻时间差异显著,取食时间显著长于搜寻时间,各龄幼虫的取食时间在19.4~23.2 min,占总时长的64.8%~77.3%,取食时间以4龄幼虫最长,达23.2 min。各龄幼虫的搜寻时间在6.8~10.6 min,占总时长的22.3%~35.2%,搜寻时间以4龄幼虫最短,为6.8 min(图3)。随着虫龄的增大,幼虫的取食时间增加,搜寻时间减少,捕食量增大。

图3 大突肩瓢虫各龄幼虫捕食行为的时间分配

3 小结与讨论

大突肩瓢虫的捕食行为可分为搜寻、取食、清洁、静息、整翅、排泄6个过程,与大多数捕食性瓢虫相似[2,4],其幼虫无展翅和清洁行为,且排泄和静息行为较少发生。在饥饿状态下,大突肩瓢虫成虫整个捕食过程中各行为所占的时间由长到短依次为取食时间、搜寻时间、静息时间、清洁时间。在观察期间,取食时间最长,达28.213 min,占总时长的47.02%,其次是搜寻时间,长13.039 min,占总时长的21.73%。饥饿状态下各龄幼虫的取食时间显著大于搜寻时间,虫龄越大,取食时间越长,以4龄幼虫为最长,达23.2 min,占总时长的77.3%。因此,在林间应用时,应优先考虑大龄幼虫。

在饥饿状态下,大突肩瓢虫成虫嚼食1只居竹伪角蚜平均耗时1.10 min,1龄、2龄、3龄、4龄幼虫平均耗时分别为10.35,6.09,4.71,4.01 min,各龄幼虫嚼食时间随着虫龄的增大而缩短,与成虫相比,平均耗时分别相差9.41,5.54,4.28,3.64倍。因此,在林间实际应用时,应优先考虑成虫和大龄幼虫。

据报道,捕食者在长期的协同进化过程中,能根据外界环境条件的变化,调节其捕食行为,逐渐形成诸如坐等捕食式、积极搜索式、依猎物密度变化的混合式的生态对策,以便获得最大的能量,减少其生存的风险[12]。观察结果表明,大突肩瓢虫捕食策略以积极搜索式为主,偶见坐等捕食式,这样其觅食居竹伪角蚜花费的时间较短,但是耗费能量较高。根据最优捕食理论,大突肩瓢虫在觅食过程中,要获得最大的净收益维持其生存,需要加快搜索活动,以提高对居竹伪角蚜的捕食量,这对林间应用大突肩瓢虫防治居竹伪角蚜等害虫具有十分重要的参考价值。但对大突肩瓢虫的积极搜索策略与化学定向机制,还有待于进一步研究。

观察发现,大突肩瓢虫寻找猎物时,凡遇障碍物皆用下颚须和下唇须触诊探索一番,直至找到猎物。由此可见,其下唇须和下颚须在搜寻居竹伪角蚜时发挥了极其关键的作用。下颚须是瓢虫重要的嗅觉器官,其上的嗅觉感受器在寻找食物,特别是在迁入食物所在地之后找到食物的过程中起着重要的作用,它能在不与食物直接接触的情况下接受食物扩散到空气中的分子的刺激,从而发现一定距离的食物源,并且嗅觉器灵敏度很高,表现出对某种食物的嗜好程度[4]。

志谢:居竹伪角蚜学名承中国科学院动物研究所乔格侠博士鉴定,特此致谢!

[1] 王根,魏建华.龟纹瓢虫选择取食行为的研究[J].西北农业大学学报,1989,17(2):28-34.

[2] 王进忠,王熠,孙淑玲.七星瓢虫成虫觅食行为的观察[J].昆虫知识,2000,37(4):195-198.

[3] 姚松林,任顺祥,黄振.烟粉虱天敌日本刀角瓢虫的捕食行为[J].应用生态学报,2005,16(3):509-513.

[4] 罗宏伟,黄建,王竹红.小黑瓢虫捕食行为的观察[J].中国生物防治,2006,22(增刊):14-16.

[5] 李文凤,黄应昆,罗志明.大突肩瓢虫生物学及田间种群消长研究[J].昆虫天敌,2001,23(2):60-63.

[6] 欧善生.大突肩瓢虫成虫对桃蚜的捕食作用[J].安徽农业科学,2008,36(3):974-975.

[7] 贤振华.大突肩瓢虫生物学特性及越冬保护技术研究[J].广西农学院学报,1988,7(1):33-41.

[8] 李文凤,黄应昆,罗志明.大突肩瓢虫生物学及田间种群消长研究[J].昆虫天敌,2001,23(2):60-63.

[9] 邓国荣,杨皇红,金盂肖.利用大突肩瓢虫防治甘蔗绵蚜的研究[J].昆虫天敌,1981,3(1):51-55.

[10] 邓顺,王鹏,舒金平,等.居竹伪角蚜及其3种主要天敌的空间格局研究[J].环境昆虫学报,2009,31(4):300-305.

[11] 苗静,李绍建,邱宝利,等.烟粉虱天敌沙巴拟刀角瓢虫与越南斧瓢虫的捕食行为比较[J].昆虫知识,2010,47(4):700-702.

[12] 戈峰.昆虫捕食行为生态学研究进展[J].昆虫知识,1997,34(6):371-374.