“中国吉普赛人”的社会记忆及其建构

2015-12-13苏发祥徐燕

苏发祥,徐燕

(中央民族大学民族学与人类学学院 北京 100081)

“中国吉普赛人”的社会记忆及其建构

苏发祥,徐燕

(中央民族大学民族学与人类学学院 北京 100081)

本文通过分析“中国吉普赛人”的社会记忆之选择与建构,指出该族群在面对社会变迁之时所采取的积极应对策略,即失落或弱化其“表征社会记忆”,秉持和传承其“本质社会记忆”,从而既可以很好地适应社会变迁与转型,处理好与他族在互动交往过程中的问题,也可以牢固地维系本族群的认同,以达到双赢的目的。

社会记忆;吉普赛人;调适策略

在甘肃省永登县的薛家湾境内,活跃着一个在历史上由于各种原因不断迁徙,最后因共同的算命禳解职业及习俗而集合在一起的特殊民间职业集团,因其独特的生计方式极像吉普赛人,因而有学者将其称为“中国吉普赛人”①。解放前,“中国吉普赛人”举家迁徙,跋山涉水,为人算命卜卦、禳病消灾。目前,薛家湾有“中国吉普赛人”158户,760人,主要是柳、刘、高、何四大姓。如今,大部分年轻人已不再继续传承其传统,这就使得其社会记忆部分发生流变,但在面对着族际交往、社会转型时,“中国吉普赛人”依然能够牢牢维系着族群认同,始终如一地一致性对外,本文将以薛家湾为调查对向,以社会记忆为切入点,对该现象背后的深层原因进行探究。

一、社会记忆的秉持与流变

(一)生计方式

“中国吉普赛人”是一个特殊的职业集团,这首先表现在他们特殊的、以算命禳解为主要手段的生计方式上。概言之,“中国吉普赛人”传统的生计方式主要分为两大类:

算命占卜。“中国吉普赛人”的算命占卜方式主要分为推八字和观面相、看手相。

所谓“八字”是指人的出生年月,各以天干、地支相配,每项用两个字代替,四项就有八个字。“推八字”就是通过这八个字推算人一生的命运,如凶吉祸福、婚丧嫁娶等等,一般为“中国吉普赛人”的男子使用的算命卜卦方式。女子则多用观面相与看手相的方式,“观面相”是指通过人的五官和气色

来推断人的命运及其凶吉祸福,五官和气色统称“内外五行”,五行即金、木、水、火、土,五色即白、青、黑、赤、黄,五行要合于五色。内五行就是判断人的气色,外五行与五官相配的方法是:耳为木、鼻为水、眼为金、口为火、天庭为土,五官的位置、形状都决定着人的命运。

禳解,又叫“镇法”,其目的在于通过一定的仪式禳灾祛祸、保佑平安。“中国吉普赛人”的禳解分为两大类:一类为桃花镇,一类为聚星镇。所谓“桃花镇”是其职业神桃花娘娘的镇法,其中共有八十一种镇法;所谓“聚星镇”,相传是其职业神无量祖师的镇法,功效比“桃花镇”更大,也更复杂。由于当前此镇法在“中国吉普赛人”中业已无人,所以对其内容,笔者尚不得而知。②

据笔者调查显示,改革开放以后,“中国吉普赛人”同周边的居民一样,也以农业为主。随着族外婚现象越来越普及,很多嫁入薛家湾的外族人不再把算命禳解作为谋生的主要手段,而只是作为生活的一种调节,生活的巨大变化导致了他们观念的变化,在笔者同许多青年交谈时都问道:“你愿意外出算命吗?”他们都毫不犹豫地表示虽然空闲的时间很多,他们宁愿待在家里,尤其是当过兵的人,更不愿从事算命一类的职业活动。

个案1:刘某,男,36岁,薛家湾村民,算命卜卦为生;其妻王某,女,32岁,非薛家湾村民。两人属族外婚。

笔者:刘叔占(指算命卜卦)得那么好,为啥不让后人们也学卜卦?

刘某:现在的年轻人都不往深处挖了,都上学了,学校里又没有这方面的课程,人家也不稀罕学这些,觉得这是封建迷信。

(二)服饰

“中国吉普赛人”的服饰,主要包括衣着、发式、饰品等方面。解放前,“中国吉普赛人”男子的服饰与汉族男子服饰基本一致,女子的服饰则比较独特:上衣一般是长及膝盖的大襟褂,裤子肥大,只在裤脚用压有花边的裹腿布扎紧,一般而言,颜色以蓝色或黑色为主。女子的发式与鞋子被人们概括为“高头,弓鞋”。所谓“高头”,是指婚后女子要将头发高高梳起,用簪子固定在脑后,再用长六尺、宽一尺的黑色帕子裹住;所谓“弓鞋”,又叫“尖尖鞋”或“船儿鞋”,整个鞋子顺着鞋尖方向逐渐向上弓起,两侧有波浪和卷云之类的刺绣图案,形状恰似一叶小舟。服饰文化将象征符号与意义结合,并使其意义符号化,构成了“中国吉普赛人”社会记忆的重要组成部分。可以说,“中国吉普赛人”的服饰是他们社会记忆的重要标志,也是他们用来区别于他族的重要凭借。

服饰的变化有其独特的演变轨迹:当一个族群的物质生活和精神生活日益复杂时,服饰的演变却走向相反的方向——变得更方便、更简单。“中国吉普赛人”的服饰显然也是这一趋势:如今除了年纪较长的人还穿着传统服饰之外,很多年轻人身上已看不到“中国吉普赛人”富有特色的服饰了,而是穿着与笔者一样的大众服饰,如不细问,是无法从服饰上区别出他们是“中国吉普赛人”的。

个案2:郭某,女,50岁,务农;其夫刘某,男,55岁,算命卜卦为主业,务农为副业。两人均为薛家湾村民,属族内通婚,育有一儿一女。

笔者:这些年在村里怎么都看不到年轻人穿“船儿鞋”(对话中对薛家湾传统服饰的简称)了?

郭某:是啊,现在的年轻人都不穿这身行头了,他们觉得这身装扮太土,而且太显眼,走在路上太容易让人辨认出是薛家湾的,而遭受指指点点。

笔者:那您现在算是打心眼儿里同意年轻人不穿“船儿鞋”吗?

郭某:哎,同意不同意还不都一样,反正不穿这身行头也不会影响到我们自己,衣服只是外在的,会算命禳解、会说“绍句”才是我们真正不同于别人的。

个案3:何某,男,27岁,打工为生;其妻高某,女,25岁,待业。两人结婚1年,均为薛家湾村民,属族内通婚。

何某:(当笔者说明来意时,何某很热心的加入)现在年轻人哪个还穿那衣服啊?

笔者:为什么呢?

何某:因为……(思索片刻)现在就业压力越来越大,我前些年去外头打工是亲身经历过的,穿那衣服别人一看都说你是“蛮子”(外人对”中国吉普赛人”的鄙称),不要你。

个案4:齐某,女,21岁,非薛家湾村民;其夫柳某,男,23岁,薛家湾村民,务农。两人结婚1年,属族外婚。

笔者:你结婚的时候穿过“船儿鞋”没?

齐某:没有,我是从外乡嫁过来的,压根就没有那衣服。

笔者:那你婚后婆婆要求你穿过没?

齐某:婆婆自己穿,对我没啥要求。结婚前我说我不跟他们信一样的(指习俗),婆婆她们是同意的。

在访谈中,很多人在被问及如今年轻人都不穿传统服饰的原因时,都直言不讳地提到了就业歧视、族际通婚和自我审美观念转变等因素的影响,从而反映出其对记忆的保持或者消失所产生的重要影响。

(三)职业隐语——“绍句”③

在西北诸省,大凡接触过“中国吉普赛人”的人们都会发现这样一个奇异的现象:以算卦为主要谋生手段的“中国吉普赛人”,在其交际活动中,除了能用永登方言与人交谈之外,还有一种特殊语言(被“中国吉普赛人”自称为“绍句”),供他们同行之间彼此交流使用。这种被称为“绍句”的特殊用语,外人是听不懂的,因而也被称作“隐语”。

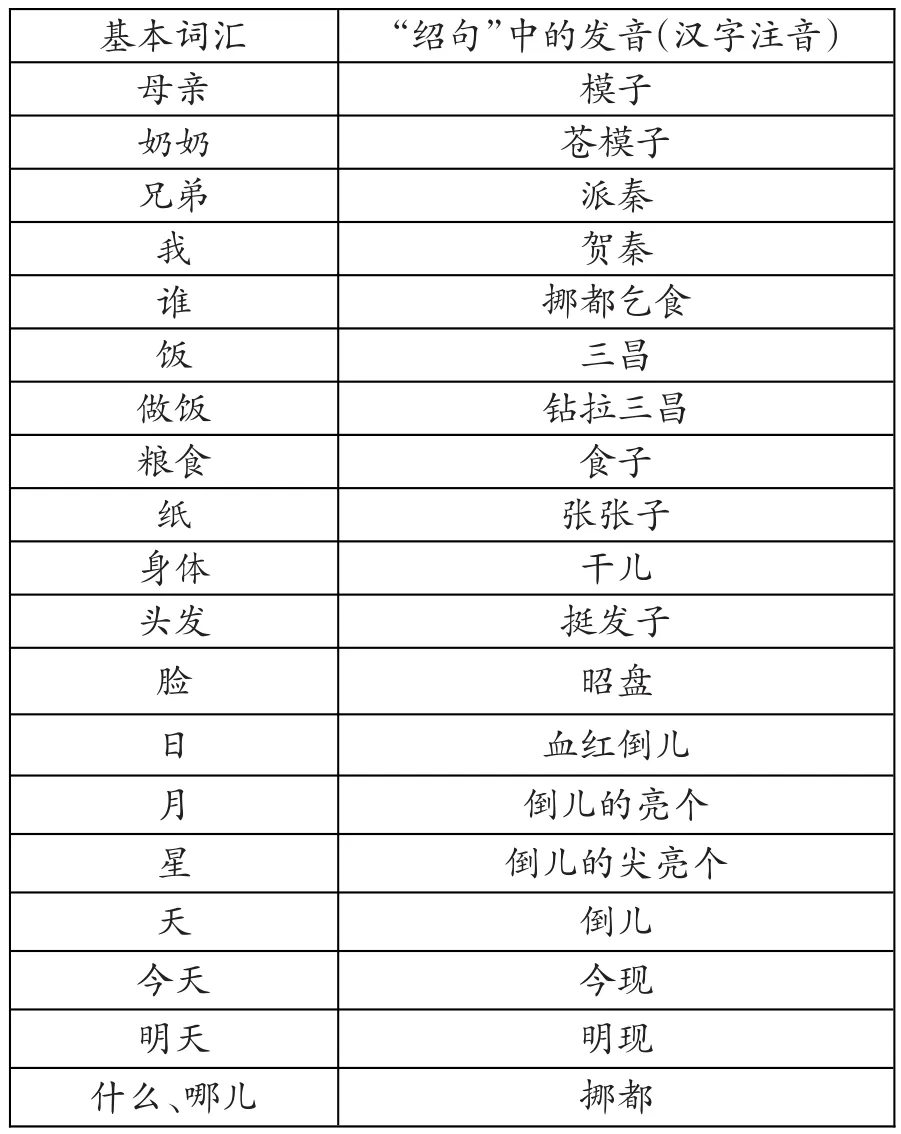

表1:“绍句”基本词汇汇总表

在调查的过程中,笔者还收集了一些有关“绍句”的资料,但是所收集的并不完整,只是他们经常会使用的一些基本词汇,如表1所示。

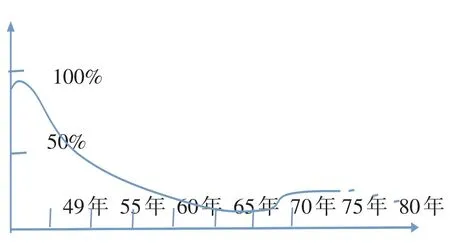

“绍句”作为“中国吉普赛人”出外谋生时交流信息的工具,其使用情况总是伴随着算命禳解的职业活动兴衰而变化。但凡职业活动频繁之时,“绍句”的使用就广泛,反之,则趋于低潮。“绍句”的使用伴随着历史的发展经历了一个起伏曲折的过程,如图1所示。

图1:1949年至今“绍句”使用情况变迁图

尽管“绍句”的使用情况近年来有所好转,但其主要原因是政策相对宽容的今天,“中国吉普赛人”算命禳解的生计方式得以继续,因而部分老人重操旧业,这样与此相关的职业隐语“绍句”也就开始被这些老人使用。据调查显示,薛家湾的很多年轻人并不懂得“绍句”,对其传承也并未表现出兴趣。比如,笔者在对薛家湾的十几位中学生进行采访时,他们均表示知道祖辈们有算命禳解的养家本事,也知道算命时用的语言是“绍句”,但是自己并没有要学习掌握“绍句”的意愿和想法,究其原因,大部分是因为要上学,没有精力,没有时间。

(四)内婚制的习俗

在调查期间笔者了解到,过去“中国吉普赛人”基本上不与外人通婚,一般都是族内通婚,即“亲套亲”的婚姻习俗,其不与外人通婚的原因有以下三点:第一,辈分大都比附近村民高,不能通婚;第二,怕受外人歧视,不与他们通婚;第三,怕与外人“混了”,模糊了与他族的区分边界,故不与他们通婚。④分析上述原因,第一条能否成立还值得研究,但第二、三条原因却是有根据的:一是从周边人们对“中国吉普赛人”的称谓上即可看出对他们的歧视与偏见。甘肃省永登县一带的人们将其称作“蛮子”⑤、“蛮婆子”⑥;青海省西宁市的人们将其称作“拱马精”⑦、“提雀儿的”⑧等等;二是以流动算卦为职业的

“吉普赛人”式生活,在周边族群看来,和要饭的叫花子相差无几。所以,附近的村民不愿意把女儿嫁给他们,倒是可以把他们的女儿娶过来,但“中国吉普赛人”却也不愿意将自己的女儿嫁给外人。关于这一点,“中国吉普赛人”虽然没有说出原因,但很显然,这是他们这个职业集团技术传授的封锁性在通婚上的具体表现,娶了外人做媳妇,可以向她教会算卦的技术,而把女儿嫁给外人,就把算卦的诀窍传出去了,他们所说的怕与外人“混了”的原因,就是为了保持职业技术集团的神秘性和技术传授的封锁性。

“中国吉普赛人”内部通婚的方式主要有三种:第一,柳、刘、高、何四大姓互相作亲。这是他们最早的、实行最普遍的一种通婚方式;第二,与外地同一职业集团通婚;第三,近亲通婚。近亲结婚主要有以下两种:姨表亲,即姊妹的子女可以互相联姻;姑表亲,这里专指舅舅的女儿嫁给姑姑的儿子,而姑姑的女儿是不能嫁给舅舅的儿子的,不然就成了“倒姑亲”。⑨“倒姑亲”对于薛家湾人而言,是一种忌讳。

在前文的个案访谈中可以看到,目前薛家湾已经存在族外婚现象。究其原因,是由于“中国吉普赛人”长期以来只在职业集团内部通婚,结果一是导致了亲戚关系的极端复杂;二是使其内部通婚的范围逐渐缩小。他们自己也承认,只允许内部通婚,尤其是只在本村攀亲,的确越来越难了。这种客观情势逼迫着“中国吉普赛人”不得不打破内部通婚的界限。族外婚的出现,一方面必然会使“中国吉普赛人”的通婚范围扩大,从而推动青年们的婚姻状况不断得到改善;另一方面,也必然会造成一些社会记忆的弱化,甚至遗忘。

个案5:赵某,女,45岁,非薛家湾村民;其夫刘某,男,48岁,薛家湾村民,算命卜卦为生。两人属族外婚。

笔者:您当时嫁到薛家湾是出于什么原因?

赵某:我的婚姻是家里人给办的,当时也没有适合的结婚对象,就听家里话嫁过来了。

笔者:您想没想过学占卦?

赵某:我婆婆也是从外面嫁过来的,也不会占,这活(指占卜技术)是男传男,女传女的,我想学也没处学。

二、社会记忆流变的原因分析

前文所讲到的“中国吉普赛人”的特殊服饰、职业隐语、内婚制习俗等作为其社会记忆的重要组成部分,随着时间的推移已经发生了一定的流变,究其原因,主要有以下三个方面:

(一)文化涵化与族群边界的模糊

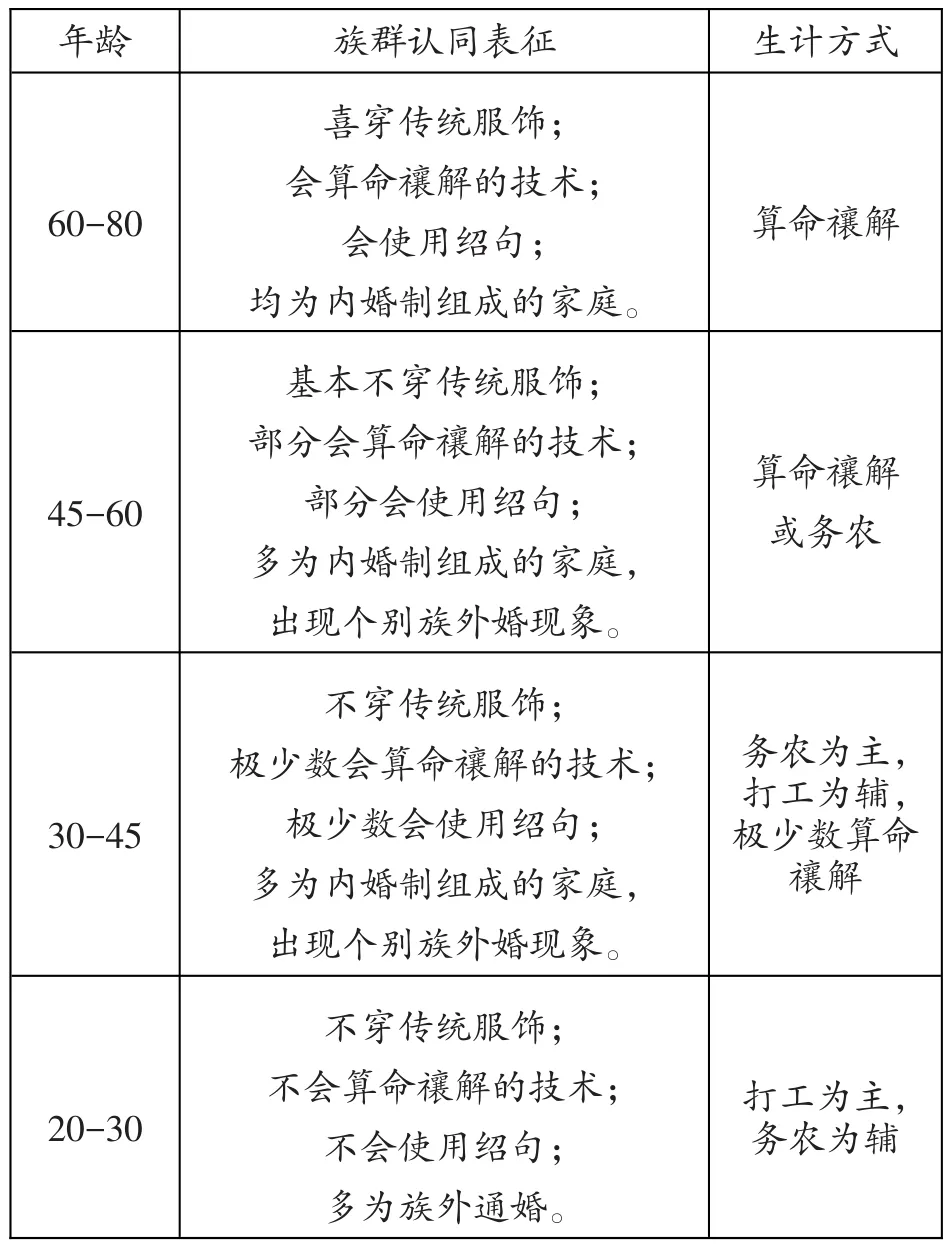

涵化是指“双方或多方异质文化之间,由于长期的互动交往和接触,最终导致一种文化或多种文化在大范围内发生文化变迁的现象”。[1](P290)如今的“中国吉普赛人”由于长期与周边汉族族群处于交往互动的场景之中,所以其语言、生计方式等诸方面都或多或少出现了汉文化的印记。所在区域的自然地理环境、人口数量多寡、经济政治力量强弱,甚至族际通婚等因素都是造成“中国吉普赛人”文化受周边族群文化涵化的原因。比如,薛家湾的“中国吉普赛人”目前只有158户、760人,在人口数目上与周边汉族族群有着非常悬殊的对比;他们以“内嵌”的方式生存于地域比较封闭狭小的薛家湾,在政治经济力量对比上处于劣势;他们算命禳解的生计方式受到周边族群的鄙夷等等,诸多方面的因素互相影响、互相作用,最终造成“中国吉普赛人”在与周边汉族族群的交往互动中或多或少受汉文化的涵化,出现了汉文化的印记。而这诸多方面的因素中,族际通婚又是极为重要的因素。“族群边界的变化或模糊化往往是在族群同化或族群融合过程中产生的,而族际通婚则很可能是使族群边界模糊化的核心因素。”[2]越来越频繁的族际通婚使得“中国吉普赛人”内婚制的社会记忆趋于流变。而与他族的通婚,则不仅促进了不同文化习俗上的接触交流,也促使“中国吉普赛人”与他族的族群边界趋于模糊。嫁入薛家湾的外族妇女携带并秉持其所属族群的文化,在周而复始、经年累月的日常生活中,在家庭内部以及与薛家湾村民接触交往的过程中,这些嫁入薛家湾的外族妇女其本身的文化给“中国吉普赛人”的传统文化造成了一定的冲击,从而在某种程度上促使“中国吉普赛人”社会记忆的秉持与表征呈现出代际差异。笔者通过对20-80岁

之间不同年龄段的“中国吉普赛人”进行访谈,发现其社会记忆秉持与表征的代际差异情况如表2所示。

表2:“中国吉普赛人”社会记忆表征的代际差异情况

文化的变迁是一个长期而缓慢的过程,本文所提供的可能只是“中国吉普赛人”传统文化受到汉文化的冲击与涵化后所表现出的某些繁枝细节,但仅仅洞察这些展演于日常生活中的细微片段,我们也依然可以从中窥探到在与汉文化接触交往的过程中,“中国吉普赛人”的社会记忆中部分因素正趋于衰微,而过去用以界分“我族”与“他族”的族群边界也由鲜明走向模糊。

(二)从封闭走向开放——“非均衡性”交往的日渐频繁

“中国吉普赛人”传统文化中部分因素正趋于衰微的另一个重要原因就是其与周边族群非均衡性的互动交往。“当两个经济文化实力差距比较悬殊的社会互动交往时,处于较弱势地位的社会往往更容易受到较强社会经济文化模式的影响,而使自身趋于同化。”[3](P207)与周边族群相比,“中国吉普赛人”处在较弱势的地位,因而受到周边汉文化模式影响的可能性更大。过去由于交通工具不发达,“中国吉普赛人”出门算卦,一般举家出动,老人和小孩骑驴,其他人步行,这样每次出门算卦的周期较长,算卦禳解的频次显然不如今天频繁,且路途仅仅局限于附近区域,无法出行至较远的地方,与外界的联系远不如今天密切。而解放后,“中国吉普赛人”出行都乘车代步,且不再携带家畜,这样,“中国吉普赛人”与周边族群的互动也日益增多。如今的“中国吉普赛人”在日常生活的方方面面都与周边族群有着盘根错节的联系,而他们彼此的互动交往呈现出非均衡性,这主要体现在以下方面:首先,“中国吉普赛人”如今能够顺利升学、工作或者愿意打工、务农的年轻人都不再传承算命禳解的生计方式,只有少部分无法继续上学、工作或者不愿打工、务农的人才传承传统的生计方式。而“中国吉普赛人”在求学、工作等方面与周边族群的互动,无一例外是以前者进入后者腹地的形式展开;其次,由于“中国吉普赛人”所处的甘肃省永登县薛家湾,现有158户,760人,四周均为汉族,在人数上对比悬殊,属于极少数群体,因而与周边族群在社会交往上呈现出“非均衡性”;第三,“中国吉普赛人”与周边族群的交际用语,无一例外都是汉语,其特殊的语言——“绍句”,作为一种职业隐语,仅仅在其算命禳解的职业场景中使用,汉语在当地是强势语言,“绍句”则是弱势语言,以“绍句”为特色语言的“中国吉普赛人”自然必须迁就周边族群的语言,与周边族群互动交往中的通用语必然是汉语。可以说,“中国吉普赛人”与周边族群在经济文化等方面强弱力量对比的真实写照就是其互动交往过程中所体现出的非均衡性。周边汉族族群人口众多,经济发展水平较高,在文化上处于强势地位;“中国吉普赛人”在当地处于较为边缘的区域,经济发展水平较低,在文化上处于弱势地位。为了与主流社会靠近、获得主流社会的认可,年轻一代的“中国吉普赛人”不约而同地隐藏起了标志自己族群身份的部分社会记忆表征,“中国吉普赛人”的社会记忆之秉持与表征出现代际差异就是最好的印证。与年长者们相比,年轻一代在与处于强势地位的周边族群交往互动中表现得更积极、更主动,这可谓是位居边缘的弱势族群面对强势主流族群的一种生存调适策略。随着国家经济体制向着纵深推进,

如今“中国吉普赛人”的经济方式中占主导地位的是农耕经济和打工经济,而不再是20世纪七八十年代以算命禳解为主的经济。随着“中国吉普赛人”年轻一代上学、打工等新潮的出现,“同学”、“工友”等新的社会关系网络也随之形成。这些新兴社会关系网的形成,使得“中国吉普赛人”以血缘为纽带的社会关系网产生了松动,而以此为根基的部分社会记忆也就随之发生了弱化或流变。

(三)政府的外部引导

如果说“中国吉普赛人”社会记忆的流变从某一方面可以被视为是一种内嵌于国家机制中的社会文化变迁现象,那么,我们还可以找到其流变的另一个动因——政府的外部引导作用。新中国成立后,国家有目的有步骤地对民间社会进行直接控制,并进行具有渗透性的意识形态等方面的建设,包括政策与实践两个层面的外在造设,以期引导族群社会与民族国家相适应,以维持国家权力的高度集中和统一。政府曾将“中国吉普赛人”以算命禳解为主要手段的生计方式视为封建迷信,要求他们以农耕的方式取而代之,并且将继续进行算命禳解的行为视为违法乱纪行为,以法律手段对其进行制约。政府如此的强行介入,无疑对“中国吉普赛人”生计方式的传承、社会记忆的秉持产生了很大的影响,从而成为其以算命禳解为主要手段的生计方式发生流变的主要影响因素之一。

从以上的分析中可以看出,社会记忆的建构,具有人为性和历史性,又因为文化本身具有流动性和易变性,所以社会记忆是可以在“文化流动”中发生流变的。换句话来说,流变本身就是社会记忆动态发展的必然。因此,“中国吉普赛人”社会记忆的部分流变可以说是他们为了适应社会变迁和族群间的互动交往,为了自身的持续发展而采取的一种调适策略。这种策略并未影响到一部分带有原生性情感因素的记忆仍然以其自身的逻辑存在于“中国吉普赛人”族群成员的思维意识中,并在其与外界接触交流的过程中隐晦地呈现出来。在笔者田野调查阶段看到,永登县政府试图利用“中国吉普赛人”的独特风俗习惯,兴建“中国吉普赛人”民俗风情村,由于民俗风情村的建立需要展示“中国吉普赛人”的口承传说、特殊服饰、生计方式、婚俗等各个方面,所以需要“中国吉普赛人”的积极参与,提供相关的各种展演资料。在薛家湾,笔者身临其境地感受到了“中国吉普赛人”在内心情感上对其族群的深刻认同:老人们拿出自己年久珍藏的服饰配饰,年轻人讲述着从父辈那里口承而来的族群传说,掌握占卜之术的积极报名参与预测占卜区的坐镇占卜事宜,不会算命占卜的也为民俗风情村的建立出谋划策……总之,从耄耋之年的老人,到白齿青眉的少年,每一个“中国吉普赛人”都在积极参与建立属于自己的民俗风情村,就像多年以前三五户凑在一起用毛驴驮着行李去外地算命禳解,赚到的钱大家无论出力多少都平分一样,如今的“中国吉普赛人”虽然生活方式不同了,虽然很多方面发生变化了,虽然平时各家过各家的日子,似乎不再像过去一样集体氛围那么浓厚了,但是只要涉及本族群的事情,就是大家的事情,只要是有关“中国吉普赛人”这个职业集团的事情,大家就能凝聚在一起,团结合作,一致应对。因此,不得不说,范围小、人口少、四周几乎被他族包围的“中国吉普赛人”,在区分于他族的很多客观特征都消失的今天,在很多社会记忆弱化甚至被遗忘的今天,仍然牢牢地维系着他们强烈的族群意识,只不过在集体氛围日渐淡薄的今天,平时大家都各自忙着自己的事情,都把那种强烈的认同感深深掩藏在内心深处,只有当需要大家凝聚在一起,团结合作的时候,这种认同感才会酣畅淋漓地释放出来。也就是说,“中国吉普赛人”社会记忆的部分流变或者弱化,并非意味着该族群认同的逐步消解。因为这是“中国吉普赛人”维系的一种调适策略,即一方面使得一部分对其族群认同而言只起到强调或标识作用的社会记忆被弱化或者选择性遗忘,使其与周边族群趋于一致,以便于适应社会发展和族群互动交往的现实情况;另一方面,牢牢稳固着另一部分对其族群认同而言起决定性作用的社会记忆,使其保留原有形态,或者只经受类似于“内卷化”的微调与整饬,从而保证整个族群认同的维系与发展。“中国吉普赛人”在动态中发展变化的社会记忆建构策略,既可以很好地适应社会变迁,处理好与他族的互动交流,也可以牢固地维系其族群认同,从而达到双赢的目的。

三、结 语

“中国吉普赛人”在积极面对社会变迁时所作出的社会记忆之建构策略,可以借用社会学家戈夫曼的拟剧论中“前台”、“后台”的概念得以更好地说明。戈夫曼认为,倘若将社会和人生看作一个大舞台,那么为了更好地在这个舞台上进行表演,人们就会区分出“前台”和“后台”。所谓“前台”是供演员表演和观众欣赏的场所;所谓“后台”是指演员在去前台进行表演之前做准备工作的场所,该场所也可以用来掩饰一些不便在前台曝光的东西。将该理论借用至此来说明“中国吉普赛人”的社会记忆策略,那么“前台”是“中国吉普赛人”在族群互动过程中,面对文化涵化、社会变迁等一系列问题采取调适策略,主动弱化其社会记忆中部分区别于他族的外在表征,在对外交往中表现出社会记忆貌似已经变异或者消解,以便更好地融入他族、更好地适应社会变迁,即“表征社会记忆”;“后台”则保留了“中国吉普赛人”对于族群能够在内心、情感上产生强烈共鸣与认同的社会记忆部分,这部分是族群凝聚维系不可或缺的精神内核与关键,即“本质社会记忆”。一般而言,在族群互动及个人日常生活展演中所表现出来的都是“中国吉普赛人”社会记忆的“前台”,即“表征社会记忆”;而只有到了需要体现集体意识、需要整个族群凝聚在一起,团结合作的时候,或者说某些事宜涉及整个族群的时候,才会表现出“中国吉普赛人”的“后台”,即“本质社会记忆”,如图2所示。

图2:运用“前后台”理论对“中国吉普赛人”社会记忆调适策略的分析

[注 释]

①1947年的《边疆通讯》中,竹天的《中国的“吉普赛人”——记甘肃永登的蛮婆子》一文将生活在薛家湾的这一特殊民间职业集团称为“中国吉普赛人”。

②有关“中国吉普赛人”算命禳解生计方式的资料主要来自于笔者田野调查过程中的深度访谈,同时为了保证材料取舍得当,也参考了2014年载于《神州民俗(通俗版)》的《薛家湾:神秘的中国“吉普赛”村落》一文。

③有关“中国吉普赛人”职业隐语“绍句”的资料除部分来自于笔者田野调查过程中的访谈资料外,还参考了一虚1993年发表于《丝绸之路》上的《甘肃永登薛家湾人的“隐语”》一文、吴景山1991年发表于《西北民族学院学报》(哲学社会科学版)上的《薛家湾人的语言问题述论》一文及脱傲2006年发表于《甘肃联合大学学报》(社会科学版)上的《永登方言的少数民族语言痕迹与文化现象》一文。

④有关“中国吉普赛人”内婚制习俗的资料主要来自于笔者田野调查中的多方访谈资料,同时为了保证材料取舍得当,也参考了《永登人民县志:卷八》。

⑤蛮子:(方言)有“蛮夷之人”、“未开化的野蛮人”之意,是周边汉族对中国“吉普赛人”中以算卦为生的男子的蔑称。

⑥蛮婆子:(方言)有“蛮夷之人”、“未开化的野蛮人”之意,是周边汉族对中国“吉普赛人”中以算卦为生的女子的蔑称。

⑦拱马精:(方言)意为喜欢拍马屁的人,这里指算命禳解为生的中国“吉普赛人”,含贬义。

⑧提雀儿的:(方言)指以鸟占为主要算命形式的占卦人。

⑨倒姑婚,即姑姑的女儿嫁给舅舅的儿子,这种婚姻在薛家湾人内部严格禁止。

[1]庄孔韶.人类学概论[M].北京:中国人民大学出版社,2006.

[2]祁进玉.不同情景中的群体认同意识[D].北京:中央民族大学,2006.

[3]童恩正.人类与文化[M].重庆:重庆出版社,2004.

[责任编辑 朱新林]

[校 对 康桂芳]

C912.4

A

1003-8388(2015)03-0127-07

2015-02-15

苏发祥(1964-),男,藏族,甘肃天祝人,现为中央民族大学民族学与人类学学院教授、博士生导师,主要研究方向为藏族历史文化与社会。

徐燕(1991-),女,藏族,甘肃天祝人,现为中央民族大学民族学专业在读硕士研究生,主要研究方向为社会与文化。