元曲中诅咒类骂詈语及文化内涵研究

2015-12-06吕玲娣

吕玲娣

元曲中诅咒类骂詈语及文化内涵研究

吕玲娣

(阜阳师范学院 文学院,安徽 阜阳 236041)

诅咒类骂詈语起源于早期的巫术活动,元曲中诅咒类骂詈语有的是直接诅咒对方,有的是自我诅咒,反映了寿终正寝的生死观念、重视孝道的伦理观念、家族制度的血亲观念以及男尊女卑的传统观念。

元曲;诅咒;骂詈语;文化内涵

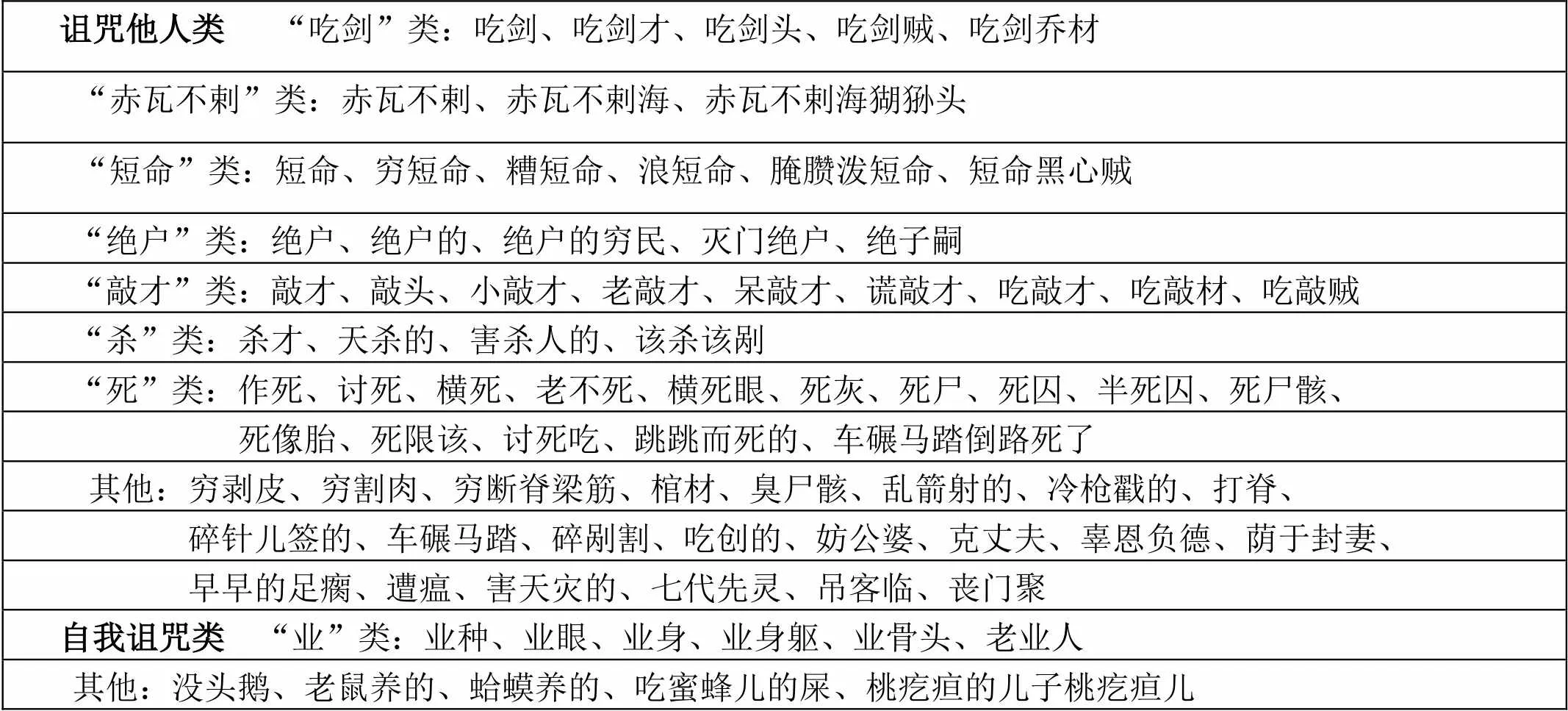

骂詈语即骂人话,《说文·网部》“骂”“詈”二字互训,意义相同,“骂,詈也”,“詈,骂也”。骂詈语指恶意、粗鲁地侮辱、讽刺或斥责他人的话。诅咒类骂詈语又叫咒詈语,以诅咒为目的,攻击自己的仇人或所恨的人,是骂詈语中最恶毒的一种。诅咒源于早期人类的巫术活动,是从“祝”中分离出来的。早在《诗经》中“祝”已经含有诅咒的意思,《大雅·荡》:“文王曰咨,咨女殷商!而秉义类,强御多怼,流言以对,寇攘式内。侯作侯祝,靡届靡究。”诗中文王指出,殷商朝堂之内王与群臣互相猜疑,以致互相诅咒,希望降凶咎给对方。因此,诅咒原指祈祷鬼神降祸于所恨的人,后泛指咒骂。诅咒类骂詈语就是希望被骂詈者有生病、该杀、该死、绝后、不得好死等倒霉的下场,越是人们所忌讳的不幸灾祸,就越多地施加于被骂詈的对象。元曲中诅咒类骂詈语的内容十分丰富,有的用来直接诅咒对方、对方的祖先及其家庭成员,以表达对被骂詈者的厌恶和憎恨;有的用来自我诅咒,以表示决心使他人相信自己的行为或表示自己做错了事愿意接受惩罚。根据诅咒的对象不同,可分为两类,共计81个,列表如下:

诅咒他人类 “吃剑”类:吃剑、吃剑才、吃剑头、吃剑贼、吃剑乔材 “赤瓦不剌”类:赤瓦不剌、赤瓦不剌海、赤瓦不剌海猢狲头 “短命”类:短命、穷短命、糟短命、浪短命、腌臜泼短命、短命黑心贼 “绝户”类:绝户、绝户的、绝户的穷民、灭门绝户、绝子嗣 “敲才”类:敲才、敲头、小敲才、老敲才、呆敲才、谎敲才、吃敲才、吃敲材、吃敲贼 “杀”类:杀才、天杀的、害杀人的、该杀该剐 “死”类:作死、讨死、横死、老不死、横死眼、死灰、死尸、死囚、半死囚、死尸骸、 死像胎、死限该、讨死吃、跳跳而死的、车碾马踏倒路死了 其他:穷剥皮、穷割肉、穷断脊梁筋、棺材、臭尸骸、乱箭射的、冷枪戳的、打脊、 碎针儿签的、车碾马踏、碎剐割、吃创的、妨公婆、克丈夫、辜恩负德、荫于封妻、 早早的足瘸、遭瘟、害天灾的、七代先灵、吊客临、丧门聚 自我诅咒类 “业”类:业种、业眼、业身、业身躯、业骨头、老业人 其他:没头鹅、老鼠养的、蛤蟆养的、吃蜜蜂儿的屎、桃疙疸的儿子桃疙疸儿

一、渊源传承

1.吃蜜蜂儿的屎

无名氏《射柳蕤丸》第四折:“(葛监军云)我若赖他的功劳,我就吃蜜蜂儿的屎,我就是桃疙疽的儿子小桃疙疸儿。”

“蜜蜂屎”是蜂蜜的调侃说法,“吃蜜蜂儿的屎”本指吃了甜甜的蜂蜜,心里非常高兴,沙先贵编著《元曲妙语辞典》将“吃蜜蜂儿的屎”释为:“喻指内心感到甜滋滋,非常满意的样子。”该义在现代汉语中常用,如李春方《风雨京华录》:“新民会就像吃了蜜蜂屎似的折腾开了,他们在大、中、小学开演讲会,还唱戏走会的庆祝一番。”刘流《烈火金钢》第十七回:“本来嘛,逮捕日本人哪有这样好的机会?这才都高兴得像吃了蜜蜂屎儿一样,摩拳擦掌站都站不住了。”“吃蜜蜂屎”转又讥讽人高兴得像疯了似的,举止轻浮狂放。如清曹雪芹、高鹗《红楼梦》第五十四回:“尤氏笑道:‘有我呢,我搂着你……你这会子又撒娇儿了,听见放炮仗,就象吃了蜜蜂儿屎的,今儿又轻狂了。’”元曲中,“吃蜜蜂儿的屎”一语只是针对自己的咒语,相当于发誓赌咒,表明自己的决心以期望别人的信任。如无名氏《罗李郎》第一折:“(净云)你孩儿再吃酒,我就吃蜜蜂儿的屎。”无名氏《合同文字》第三折:“(搽旦云)我若拿了他文书,我吃蜜蜂儿的屎。”

2.打脊

无名氏《张协状元》第二十四出:“【麻郎】打脊腌臜赖秀!(丑)打脊腌臜赖狗!”

“打脊”,是宋代的一种肉刑,在宋代属于官刑。本是古时杖刑中的一种,就是仗背,亦可作詈词,咒骂人该挨杖刑,引申为“该打的囚徒”,指被骂者应该受到严厉的教训。宋孙光宪《北梦琐言》卷七:“卢延让《哭边将诗》曰:‘自是硵砂发,非干炮石伤。牒多身上职,盎大背边疮。’人谓此是打脊诗也。”明徐渭《南词叙录》:“打脊,古人鞭背,故詈人曰‘打脊’。唐之遗言也。”“打脊”亦作“打脊的髠囚”“打脊匹夫”“打脊风魔”“打脊老妪”“打脊泼才”“打脊老牛”“打脊贱才”“打脊贱人”“打脊泼畜物”“打脊魍魉”等,朱居易《元剧俗语方言例释》将“打脊匹夫”“打脊魍魉”释为“该死的家伙”。如金董解元《西厢记诸宫调》卷二:“打脊的髠囚!怎敢把爷违拗!”卷三:“谁知道打脊老妪许不与?”卷四:“觑着红娘道:‘怎敢如此!打脊风魔虔妮子。’”金无名氏《刘知远诸宫调》卷十一:“两眼如,大叫如雷作……道打脊匹夫莫要躲。”明施耐庵 罗贯中《水浒传》第五回:“智深大怒骂道:‘腌臜打脊泼才,叫你认得洒家。’”第七十三回:“李逵骂道:‘打脊老牛,女儿偷了汉子,兀自要留他。’” 明冯梦龙《醒世恒言》第八卷:“裴九老便骂道:‘打脊贱才!真个是老亡八!女儿现做着恁样丑事,那个不晓得了?亏你还长着鸟嘴,在我面前遮掩。’”明冯梦龙《警世通言·三现身包龙图断冤》:“(王兴)骂道:‘打脊贱人!见我恁般苦,不去问你使头借三五百钱来做盘缠?’”明宣德写本《刘必希金钗记》第二十五出:“打脊泼畜物,你家居在何处?”清周清原《西湖二集》第二十二卷:“一齐道:俺娘子天上神仙,看这打脊魍魉、混沌浊物,怎生有福消受俺娘子,俺娘子不知去休。”今鄂西咸丰县尚有谚语:“上打脊,下打脚,飞来的打脑壳。”

3.棺材

无名氏《冯玉兰》第二折:“(梢公骂科,云)是那个棺材,将我的船撞一下?”

“棺材”本指装殓尸体的器具,一般用木材制成。如南北朝萧子显《南齐书》卷四十·列传第二十一:“其夜太医煮药,都水办数十具棺材,须三更当悉杀之。”清吴敬梓《儒林外史》第二一回:“当下同到卜老相熟的店里赊了一具棺材,又拿了许多的布,叫裁缝赶着做起衣裳来,当晚入殓。”清曹雪芹《红楼梦》第十四回:“(凤姐)一见棺材,那眼泪恰似断线之珠,滚将下来”。元曲中“棺材”相当于“死人”“要死的”,是骂人的话。今方言中亦常用“棺材”一词来骂人,如江苏东台话“这什哩棺材车子!”“棺材船停得好哩!”;上海话“瘟棺材”“脱底的棺材”;浙江金华岩下话“这个死棺材”,浙江苍南金乡话“棺材儿子该死的家伙”等。

4.敲才

顾德润《愿成双·忆别》套曲:“长安花酒价如泥,不信敲才主仗得,似恁般情怀说向谁!”

《元典章·刑部·延佑新定例》:“凡处死罪仗(杖)杀者皆曰敲。……两遍作贼的,敲。……强盗伤人,敲。”“敲”即打死、杀之意,如关汉卿《哭存孝》第四折【太平令】:“也是你争弱,拏住你该剐该敲。”徐时仪在《近代汉语词汇学》中则提出,“‘敲’在北京、天津、河北、山东一带的方言中尚有‘阉割’义,往往在盛怒之下有‘挨敲的货’、‘敲了你’等骂人的说法。阉割是古代仅次于死刑的最残酷刑罚之一,世人把被阉割过的人看作是不齿于人类的人,故人在恨极之时,骂‘该打’尚不解其恨,而‘阉割’则将其感情宣泄无遗。”[1]故此,“敲才”,亦作“敲材”,可释为“该阉割的家伙”,是元曲中习用的诅咒类骂詈语。如石君宝《紫云庭》第三折:“从来撒欠飙风爱恁末,敲才兀自不改动些儿个。”吕止庵《天净沙·为董针姑作》散曲:“甚娘作怪,绣针儿签着敲才。” 亦作“敲头”,如杨朝英《得胜令》曲:“日日醉红楼,归来五更头,问著诸般讳,揪得不害羞,敲头,敢设个牙疼咒。”元曲中“敲才”前加“小”“老”“吃”“呆”“谎”“负心的”等词,如杨梓《豫让吞炭》第四折【醉春风】:“这伙刁天厥地小敲才,只管把我来哄,哄,哄。”无名氏小令【朱履曲·偷欢】:“小妮子顽涎不退,老敲才饱病难医。”无名氏《开封府》第三折【中吕粉蝶儿】:“这厮每败坏风俗,搅的俺一家儿不成活路,那吃敲才百计亏图。”关汉卿《调风月》第二折【尾】:“呆敲才、呆敲才休怨天;死贱人、死贱人自骂你。”无名氏《寄生草·冬》曲:“不剌!谎敲才更深夜静须有人来时节!”

5.死像胎

无名氏《渔樵记》第二折【滚绣球】:“〔正末唱〕你是个坏人伦的死像胎。〔旦儿云〕穷短命穷剥皮穷割肉穷断脊梁筋的。〔正末唱〕你这般毁夫主畅不该。”

“像胎”,指模样、样子,有时作贬词,谓丑态。如元高文秀《黑旋风》楔子【金蕉叶】:“做多少家鞋弓袜窄,可怕不打扮得十分像胎。”亦作“像态”,如元关汉卿《裴度还带》第一折【天下乐】:“我可便难也波禁,难禁那等朽木材,一个个铺眉苫眼,妆些像态。”元武汉臣《玉壶春》第三折【上小楼】:“觑不的千般像态,十分叵耐。”“死”有“呆板、不开窍”之意,“死像胎”本指“不开窍、呆板的模样”,借代指“不开窍的人”。《渔樵记》中朱买臣用“死像胎”一语咒骂妻子刘天仙实在不通情理、不开窍,是个坏坯子。今内蒙古清水河县方言口语往往将人“呆板、不开窍”责为“死像”,如“你真死像!”安徽巢湖方言中亦有用例,如“看他那死像样子”。

6.铁扫帚

关汉卿《调风月》第四折【挂玉钩】:“是个破败家私铁扫帚,没些儿发旺夫家处。”

“铁扫帚”本是一植物名,《尔雅·释草》:“荓,马帚。”晋郭璞注:“荓,可以为帚。”明李时珍《本草纲目·草四·蠡实》:“《尔雅》云:‘荓(音瓶),马帚也。’此即荔草,谓其可为马刷,故名。今河南北人呼为铁扫帚,是矣。”清徐珂《清稗类钞·植物·铁扫帚》:“铁扫帚为多年生草,山野自生,茎高二三尺,叶羽状复生,形似倒卵而狭小。夏月开小花,形如蝴蝶,色白而有紫纹。一本凡生二三十茎,劲挺可为帚,故名。”《调风月》中“铁扫帚”一语犹言扫帚星,指能招致灾祸的人,比喻把家业弄得破败的人。扫帚星本为慧星的俗称,明黄溥《闲山今古录摘抄》卷一:“彗星如洗箒状,微见于西方,至酉刻以后,渐长如扫箒,人呼曰‘扫帚星’。”后世人们认为“扫帚星”出现即预示了灾荒、瘟疫、战争等不祥之兆。因此旧时如果家门不幸,常怪罪于外来的妇人,认为是儿媳妇给家中带来了祸患。因而“扫帚星”一语成为晦气女子的代名词,常被用来咒骂媳妇。如清吴趼人《二十年目睹之怪现状》第八十七回:“全案算起来有三四十人,难道都讨了命带扫帚星的媳妇么?”今山西忻州尚用“铁扫帚”来指出生于一定年月而对配偶不利的人。

7.业身躯

王实甫《西厢记》第二折【耍孩儿】:“业身躯虽是立在回廊,魂灵儿已在他行。”

“业”,本义指版,大版,是古代覆在悬挂钟、鼓等乐器架横木上的装饰物,刻如锯齿形,涂以白色。《诗·周颂·有瞽》:“有瞽有瞽,在周之庭。设业设虡,崇牙树羽。”毛传:“业,大板也,所以饰栒为县也……植者为虡,衡者为栒。”后“业”发展为佛教语,是梵文karman羯磨的意译。业有善恶,一般偏指恶业,通“孽”。张相《诗词曲语辞汇释》卷五:“业,詈辞,多用于自怨自詈时用之;本义与孽异而用如孽字。”[2]故谓“恶因”曰“业”,后人多以此作为詈骂之语,如金董解元《西厢记诸宫调》卷三:“把业龙擒捉,猛虎倒拖。”“业身躯”本指造孽的身子,元曲中是一种自我咒骂的说法,指自己是该受报应的罪恶身躯,意谓多灾多难的人。王季思《王季思全集》:“释氏谓恶因曰业,故元剧多用诅咒之辞。谓身为业身躯,犹谓眼曰业眼,老人曰老业人也。”[3]《西厢记》中的“业身躯”一语即是张生急切地追求莺莺不成而自怨自骂的话。“业身躯”可省作“业身”,如《全元散曲·柳营曲·晋王出塞》:“好姻缘不肯成合,业身已合受耽阁。”亦作“业骨头”,如元杂剧杨梓《霍光鬼谏》第三折:“不争剖开亡父新丘冢,不教人唾骂微臣业骨头,勋业都休。”“业身躯”一语在明代戏曲中亦多有运用,如冯惟敏的北双调蟾宫曲《四景闺词(其一)》:“业身躯无处安插,叫一句冤家,骂一句冤家。”孟称舜《娇红记》第二十五出:“扑簌簌珠泪抛,恨则恨银河风浪恶,将俺业身躯阻隔在巫山庙。”

二、文化透视

骂人话是社会的一面镜子,骂人话有人类的共性又有着一个民族的个性。透过骂詈语,不仅能看到一个民族的文化底蕴,更能够看出一个民族的传统价值观和思维模式。元曲中的诅咒类骂詈语是纯粹情绪化的产物,带有强烈的个人感情色彩,男性相较于女性使用此类骂詈语更多,反映了中国人独特的文化心理以及传统伦理观念。元曲中的诅咒类骂詈语所蕴含的深层文化内涵是我们研究民俗文化信息不可多得的珍贵资料。

首先,反映了寿终正寝的生死观念。“长生不老”是中国人与生俱来的追求,中国人普遍都希望自己“长命百岁”“富贵长寿”。但面对任何人都无法避免的死亡,中国人也希望自己能够“寿终正寝”,做到正常、体面的死去。汉民族观念中,人老了升天了,被人们看作是一件喜事,而非正常的死亡则往往被认为是一种灾祸或者不幸,因此有的骂詈者就常以死亡或疾病来诅咒被骂詈的对象。正如邱庆山所说:“‘福禄寿喜’是中国老百姓基本的生活理想,而骂詈者则死劲把人往厄运上诅咒,他们较量的其实是价值观,是精神层面的文化心理。”[4]元曲中“短命、泼短命、糟短命、穷短命、短命黑心贼”诅咒人早一点死;“作死、讨死、讨死吃”是骂人冲撞自己,诅咒对方找死;“吃剑、敲才、横死、乱箭射的、冷枪戳的、碎针儿签的”是骂人不得好死;“遭瘟、害天灾的”则是诅咒人死于疾病。这些直接咒骂人该死、该杀的骂詈语与中国老百姓寿终正寝的理念正好是背道而驰的,是最直接的诅咒。

其次,体现了重视孝道的伦理观念。中国人特别重视孝道,讲究子嗣繁衍,不能够为家族延续后代被视为最大的不孝。《孟子·离娄上》云:“不孝有三,无后为大,舜不告而娶,为无后也,君子以为犹告也。”东汉赵岐注:“于礼有不孝者三,事谓阿意曲从,陷亲不义,一不孝也;家贫亲老,不为禄仕,二不孝也;不娶无子,绝先祖祀,三不孝也。”在宗法社会里,父系家族的延续是至关重要的事情,因此古人尤其关注子孙繁衍,特别忌讳子嗣不继。元曲中的骂詈者正是利用了这种忌讳的心理,专门用“绝户、绝户的、绝户的穷民、灭门绝户、绝子嗣”来诅咒人断子绝孙,可谓恶毒。又《孝经·开宗明义章第一》记载,子曰:“夫孝,德之本也,教之所由生也……身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。”这里孔子指出孝是道德的根本,我们的身体、毛发、皮肤是父母给我们的,必须加以珍惜爱护,因为健康的身心是做人做事的最基本条件,所以珍惜它、爱护它就是行孝、尽孝的开始,而元曲中的施骂者却故意用“穷剥皮、穷割肉、穷断脊梁筋、碎剐割、早早的足瘸”等诅咒被骂者应该身体残缺或遭受刑法,以表达对对方的憎恶之情。

再次,表现了家族制度的血亲观念。中国是一个长期处于封建社会统治的国家,家族观念根深蒂固,在这种宗法制度之下,人们对于血缘关系高度重视。同时中国人一直恪守儒家所提倡的人伦秩序,产生了以家庭、家族为基本的生活、生产模式。因此,元曲中诅咒类骂詈语有一部分是同家庭联系在一起的,如常用“七代先灵”诅咒人,即骂人祖宗八代,以达到攻击他人的目的。而在一个家庭或家族中,女性承担了生育的职能,母亲的形象是圣洁和伟大的,母亲也是人类感情中最为重要的长辈,每个人都对母亲感情最深,侮辱对方的母亲也是对对方最大的感情伤害。元曲中带“娘”字如“你娘”“他娘”“甚娘”“么娘”“末娘”“波娘”“甚么娘”等骂詈语,纯含辱骂之意,是诅咒被骂者包括其家人都会遭殃。这些骂詈语体现了汉民族独特的诅咒文化,也凸显了中国人独特的民族性情。

最后,凸显了男尊女卑的传统观念。语言的歧视是歧视性文化的承载,表现在性别、种族、年龄、职业、身份等方面。在中国传统文化中,封建礼教对女性的要求是“三从四德”,其核心的思想是男尊女卑,《列子·天瑞》:“男女之别,男尊女卑,故以男为贵。”这种男尊女卑的传统文化心理造成了元曲中大量歧视女性的骂詈语出现,如咒骂不吉祥的女性是“铁扫帚”“妨公婆”“克丈夫”等。

总之,透过诅咒类骂詈语这一语言现象,我们可以看到其所蕴含的中国传统文化内涵。在某种程度上来说,诅咒类骂詈语的使用是原始语言迷信的结果。基于迷信心理,人们用语言诅咒别人是希望对方遭受灾难、死亡、疾病等不幸的结局,被诅咒者也会因为诅咒而感到极大的不安以致愤怒。因此,诅咒类骂詈语是人们社会生活的一面镜子,其蕴含的文化内涵是我们研究民俗文化的珍贵资料,值得我们做进一步研究。

参考文献:

[1]徐时仪.近代汉语词汇学[M].广州:暨南大学出版社,2013:64.

[2]张相.诗词曲语词汇释[M].北京:中华书局,1953:532.

[3]王季思.王季思全集[M].石家庄:河北教育出版社,2005:319.

[4]邱庆山.汉语詈语致詈方式的文化心理[J].安庆师范学院学报,2004,(04):104.

[5]郭沈青.汉语詈语及其文化底蕴[J].宝鸡文理学院学报,2002,(04).

[6]顾学颉,王学奇.元曲释词[M].北京:中国社会科学出版社,1983.

[7]罗竹风.汉语大词典[Z].上海:汉语大词典出版社,1993.

[8]徐征,张月中等.全元曲[M].石家庄:河北教育出版社,1998.

[9]陈克.中国语言民俗[M].北京:中央民族大学出版社,1999.

[10]吕玲娣.元杂剧中与动物有关的骂詈语研究[J].皖西学院学报,2014,(03).

[11]吕玲娣.元杂剧中表愚昧概念义的骂詈语研究[J].阜阳师范学院学报:社会科学版,2014,(04).

TheExpletives about Curse and Their Cultural Connotations in

LV Ling -di

(School of Chinese Language and Literature, Fuyang Normal University, Fuyang 236041, China)

The expletives about curse originated in the early witchcraft. Some expletives about curse inare used directly to scold the people. Others are used to curse the man himself. These expletives about curse reflect the concept of life and death that people want to die in a natural death. They can also reflect the concept of taking the ethics of filial duty seriously, the family system of consanguinity and female subordination.

: curse: expletive: cultural connotation

I207.411

A

1004-4310(2015)04-0057-04

10.14096/j.cnki.cn34-1044/c.2015.04.014

2015-04-15

安徽高校省级人文社科一般项目“元代戏曲骂詈语研究”(2014SK012)。

吕玲娣(1979-),女,安徽巢湖人,讲师,主要研究方向为汉语言文字学。