课后跟踪评价,强化德育效果

2015-12-05周珊玲

周珊玲

(宁海县实验小学教育集团城西校区,浙江 宁海 315600)

课后跟踪评价,强化德育效果

周珊玲

(宁海县实验小学教育集团城西校区,浙江 宁海 315600)

有效的品德课堂教学可帮助学生提升道德认识,激发道德情感,初步形成正确的人生态度和价值观,但并不能一步到位养成稳固的道德品质和良好的行为习惯。要真正实现品德课教学目标,还需要学校、老师和家长施加持续的教育影响,通过“课后躬行”把“纸上所得”真正内化为自己的道德认识,外显为行为习惯。小学品德课后跟踪评价概念,就是在品德课堂教学之后,及时组织相关教育力量(老师、家长和同学伙伴等),开展后续教育活动,并对教育效果进行分析评估,及时发现问题,采取相应的改进措施,全面实现课堂教学目标。

小学品德课 课后评价 教学策略

跟踪评价是指规划实施后及时组织力量,对该规划实施后的环境影响及预防或减轻不良环境影响对策和措施的有效性进行调查、分析、评估,发现有明显的环境不良影响的,及时提出并采取相应的改进措施。品德课堂上的跟踪评价是将课堂上获得的道德认识、激发的道德情感,转化为道德意志,并逐渐形成道德行为的重要手段,是品德课教学目标真正得以实现的关键环节。

一、课后跟踪评价提出的背景

(一)课程改革的需要。

小学品德课程是小学教育中一门以儿童社会生活为基础,促进学生品德形成和社会性发展的综合性课程。它不单纯培养学生良好的品德和行为习惯,更主要的是让学生增强对社会的认识和具有适应社会的能力。

(二)课程目标的需要。

前苏联教育家马卡连柯曾说:“在学生的思想和行为中间,有一条小小的鸿沟,需要用时间把这条鸿沟填满。”因此,我们在教学中给学生提供实践机会,把课内与课外有机结合,让学生在实践中不断体验、感悟,促使其形成良好的道德品质。

(三)教学实践的需要。

如今的品德课上,教师经常设计“调查”、“走访”等实践活动作为最后一个环节结束教学。课后,学生兴致勃勃地开展活动,但教师很少进行指导与检查,更不用说反馈与评价。课后跟踪评价就是把课程与生活连成一体,使课程不断地向生活延伸。

二、课后跟踪评价的策略

(一)依据目标,体现评价内容的针对性。

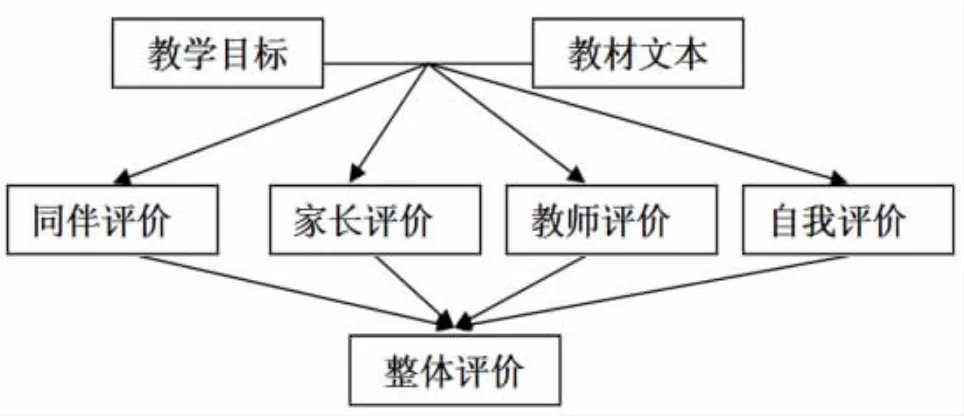

纵观品德教材,图文并茂,为我们呈现出绚丽多彩的生活场景。可以说,品德教材文本内容是儿童现实生活的缩影。教学目标必须依据教材内容确定,是教学设计的依据。这就决定了课后跟踪评价的设计必须依据教材内容,准确把握情感、态度、价值观三个维度。

(二)着眼发展,体现评价流程的科学性。

1.课后反馈,正向激励,强化效果。

课后反馈是实现课堂教学目标的重要手段。教师可以利用晨会课、班会课等对学生在课后的实践情况进行诊断、指导及激励,不断提高学生的道德情感与道德能力,强化德育效果。每一课教学后应该是这样的课后反馈流程:

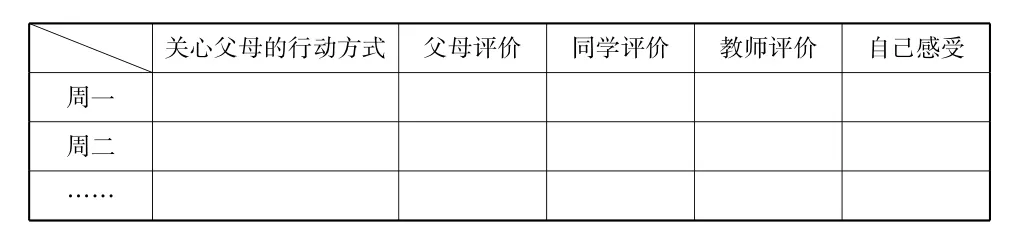

例如教学《谢谢你们,我的父母》后,教师出示了这样一份孝心行动方案:

关心父母的行动方式 父母评价 同学评价 教师评价 自己感受周一周二……

让孩子根据父母的需要,选择关心他们的方式并付诸行动,留心观察他们的反应,记录自己的感受。一个星期后,我们利用班会课进行反馈,同学们由衷体验到为长辈做事的快乐,从“说”落实到“行”。

2.单元评估,温故知新,固化品行。

品德教材是按照一个个主题设计的。因此,主题单元是学生学习的重要轨迹,单元评估最能清晰地表现出学生收集信息、运用信息的能力。如五年级下册《巨龙腾飞》这一单元由 《高峡出平湖》、《西部大开发》、《日新月异的交通》三课组成,分别从长江三峡、西部开发、交通变化三个视角,进一步加深学生对中国经济的了解。我们可以整合单元教学内容,设计成单元评估卷,让学生进行测试。评估测试卷分为认知评价和品行评价两部分。认知评价部分旨在测评学生对长江三峡、西部大开发、日新月异的交通等的了解。品行评价部分,学生、家长、教师都参与评价,让学生感受到改革开放后我国经济的飞速发展,从而激发学生热爱祖国的情感。

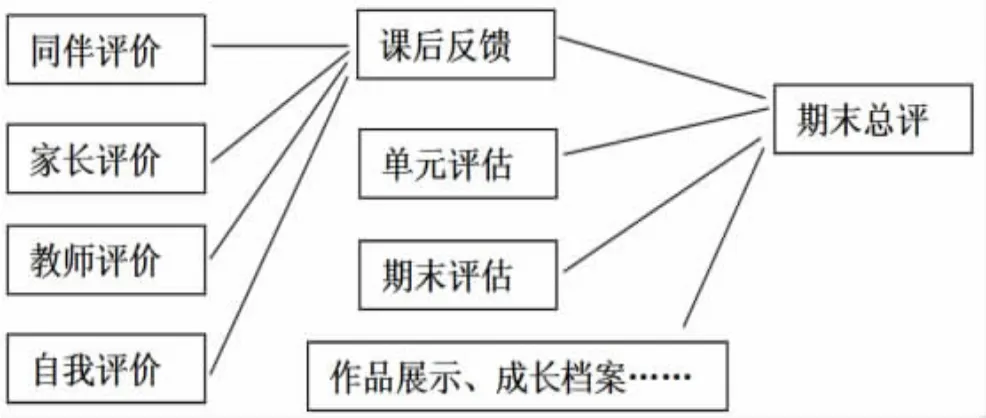

3.期末总评,认清自我,重新出发。

期末的时候,我们根据课程目标和内容设计了一张期末综合评估题。我们先让学生在40分钟内完成认知评价,并对自己进行品行评价,接着小组成员共同进行评价,然后带回家让家长进行评价,最后教师通过平时的观察作业、作品、成长档案等方法,对学生进行全面客观的发展评价,并给予激励性的评语,使学生重新认识自我,作出自我改进,以更积极的状态进入下一学期的学习,进一步完善自我。其实,期末总评是这样组成的:

(三)优化选择,评价手段应该多样化。

1.实践活动,促进品行习惯养成。

品德课的评价有其特殊性,既要关注学生的认知,又要关注学生在日常生活中表现出来的情感、态度、能力和行为。为此,我们在进行课程评价时,对于教材中操作性比较强的内容,应该让学生亲身实践,而不是“纸上谈兵”。如在教学《家乡的特产》时,教师这样结束课堂:“同学们,怎样让我们的家乡特产更受欢迎呢?这个重任就落在了我们这一代人的身上。课后,请同学们选择一种特产,开展一次市场销售调查活动,看一看这种特产受不受市场欢迎。如果不受欢迎,问题在哪儿?——是口味不好,还是包装上存在问题?该如何改进?下节课,相信同学们一定能发现许多好方法,让我们的家乡特产走出小城,走向全国、走向世界。”因为第二课时要交流、要评价,就促使学生课后努力做市场调查。

2.作品展示,帮助获得成功体验。

品德课教学之前或之后,我们让学生进行调查、访问、收集资料等活动,通过完成这些活动,使学生体验生活,享受童年的快乐,这些活动用手抄报、黑板报、图画等形式展示出来。如在学习了《五十六个民族是一家》后,教师布置学生回家后继续收集资料,做一张“民族风情”手抄报,有时间的话将举行一次“民族风情”手抄报展。后来,教师精心挑选出优秀手抄报,张贴在教室的墙面上,当学生看到自己的作品被展出后,个个脸上都洋溢着成功的喜悦。

3.观察记录,随时掌握发展动态。

我们要求每个学生对自己平时品德的学习情况:课前调查体验、课堂参与情况、课后践行作业等做一个记录。教师对学生的观察记录不定期地进行检查、指导,提醒学生反思自己的品行。这样,学生可以随时掌握自己的学习态度、学习习惯等,自我审视,老师和家长可以随时掌握学生的发展动态,及时了解学生,促进学生健康成长。

(四)全员参与,评价主体要有多元化。

1.自我评价,强化主体意识,促进道德自律。

在新课程理念的指导下,教师尝试把评价的权利交给学生,让学生对自己的学习兴趣、学习态度、课前手机资料、课堂上的表现、课后实践等全方位、全过程进行评价,强化以学生为“主体”的意识,促使其养成良好的行为习惯。

2.学生互评,强化公德意识,促进道德他律。

品德课堂结束时,教师经常会留一些实践型作业,让学生以小组为单位进行活动,然后让小组成员相互评价在实践中的表现。比如《向邪教宣战》,课后组织贴近生活的实践活动,如以小组为单位,利用节假日,到社区向更多的人宣传科学。在这个过程中,教师不可能全程跟踪,那么在宣传时是否服从组长的安排、是否互帮互助、是否积极参与等,小组成员互相评价,形成捆绑式评价。

3.家长评价,强化责任意识,落实家庭的德育职能。

父母是孩子的第一任教师,对孩子能否热爱生活、能否养成良好的道德行为习惯,起着重要的作用。为此,品德教师要与家长多联系、多沟通,让家长关注孩子的日常生活的同时,关注孩子是怎样完成实践型作业的,或给孩子提出建设性的意见与建议,或给孩子作出中肯、积极的评价。

如教学《让我自己来吧》这一课时,教师指导学生开展“自理能力”活动。学生自主制订“自理能力”方案,建立家庭学校联系卡,实施“自理能力”计划。请家长指导学生自己的事情自己做,督促学生执行“自理能力”的计划,并填写“自理能力”活动家长反馈意见表。家长们纷纷表示:“我的孩子学会了自己的事情自己来做,再也不依赖我了。”“我的孩子再也不是‘衣来伸手,饭来张口’的小皇帝了。”“我的孩子还会帮我们做自己力所能及的事情了。”……学生通过这次活动,自理、自立的能力得到了锻炼和提高,这都是老师在学校所观察不到的。

4.教师评价,强化导向意识,坚持正确的德育方向。

为了促进学生品德的发展,教师一方面要在学生自评和同伴互评时适时给予指导,另一方面学生在课后参加了活动后,教师就要时刻关注学生活动的成效,及时捕捉来自学生的反馈信息,并且利用晨会课、班会课、第二课时等时间让学生进行交流,说说活动中的收获,教师及时进行激励性评价,甚至提出活动中的不足,为活动的顺利开展导航。

如《做学习的有心人》一课,品德教师要求学生自己记录或采访各学科教师“我有哪些良好的学习习惯”、“我还可以养成哪些良好的学习习惯”两个问题。品德教师可以跟踪了解;班主任可以针对学生实际,结合日常生活评价学生的行为习惯;其他学科教师则可以对学生在各学科学习过程中各方面的习惯进行评价……这样的评价符合小学生进取心强、喜欢鼓励、善于模仿的心理特征,而且克服那种死记硬背条条款款,重知识、轻实践、轻养成的考核弊端,实现知行统一的目标。

三、课后跟踪评价的实效与体会

(一)实效。

1.课后跟踪评价的实施,使师生在体验中共同收获,使课堂教与学的双边活动不断完善、改进,更好地实现课堂教学目标,使教学整体优化,课堂教学的实效性不断增强。

2.通过不断实践,我们发现课后跟踪评价倡导“立足过程,促进发展”,着眼于学生成长的整个过程,帮助学生认识自我,从而发扬优点,改正不足,最终学会生活、学会做人。

(二)体会。

1.课后跟踪评价实施过程中,要求教师做有心人,平时注意收集好的作品,如图片、资料、实践活动达成的某一项技能等,把它们放进成长档案袋中。但是很多学校的品德教师都兼任其他学科教师,有时心有余而力不足。

2.在实践过程中,我们还发现有些学生、家长为了应付老师的评价,草草打分,或者寥寥写几句评价,他们的跟踪评价有点失真。

总之,品德教师要做有心人,关注课后跟踪评价,精心指导学生的 “课后躬行”,在真正实现课堂教学目标的同时,使学生养成良好的行为习惯,形成高尚的道德情操,健康成长。

[1]鲁洁.《品德与生活》《品德与社会》课程标准及课程标准解读.人民教育出版社.

[2]朱艳芬.品德课实践活动的指导与评价[J].江西教育,2007,11.

[3]孙梅.《品德与社会》教学评价的改革[J].教学与管理,2007,7.

[4]周长青.浅谈小学思想品德课中的过程评价[J].当代教育科学,2008,7.

[5]章振乐.《品德与生活》课程中多元评价的尝试[J].上海教育科研,2008,11.

[6]朱宏.品德教学有效评价的实践探索[J].课改在线,2009,8.

[7]周汉斌.形成性评价在小学品德教学中的应用[J].小学德育,2009,11.