初等教育“5+2”师资培养模式:现状分析、问题透视与实践反思

2015-12-05陈蓓

陈蓓

(江苏第二师范学院,江苏 南京 210013)

初等教育“5+2”师资培养模式:现状分析、问题透视与实践反思

陈蓓

(江苏第二师范学院,江苏 南京 210013)

江苏初等教育“5+2”师资培养模式是本科学历小学教师的培养新路,经过近十年的探索,招收初中毕业生的“5+ 2”培养模式取得了初步成效,构建了公共必修课程、通识教育课程、学科基础和专业方向课程、教师教育课程有机整合的“一体化”课程结构模式。但在实践领域尚存在课程设置脱节、教学方式缺乏个性、师范生专业技能训练存在“短板”等问题。对此,我们提出初等教育“5+2”师资培养模式的实践定位、导向、路径和重心。

初等教育 “5+2”师资培养模式 现状分析 问题透视 实践反思

江苏初等教育“5+2”师资培养模式是本科学历小学教师的培养新途径,是指在初中起点的五年制专科基础上,经过选拔考试后继续两年本科学历的学习。实践表明,学生在已有五年文化学习和师范生职业技能训练的基础上,到本科院校进行两年的系统化学习和教学科研能力的培养,使他们成为适应基础教育改革发展需要的、具有较高专业化水平的新一代教师,既是必要的,又是可行的[1]。但随着现代教师教育体系的多元化转型,以及高学历高素质教师需求的提升,“5+2”师资培养模式还存在许多亟待解决的问题。因此,回顾反思初等教育“5+2”师资培养模式的现状及问题,有利于推动初等教育师资培养的改革探索。

一、初等教育“5+2”师资培养模式的现状分析

(一)概念界定

1.师资培养模式:初等教育师资培养的基本途径。

从广义来讲,一个完整的师资培养模式应该包括:(1)师资培养的基本途径模式,即按培养阶段划分的三种类型:职前培养,职后培训(学历补偿教育、继续教育),职前、职后“一体化”培养模式;(2)师资培养的基本体系模式,即定向型、非定向型和混合型(含以定向型为主的混合型和以非定向型为主的混合型);(3)师资培养机构设置的基本模式:独立设置或非独立设置,单层次或多层次,与举办主体之间形成的隶属关系;(4)师资培养机构的内部办学模式,含培养目标、修业年限、修业方式、专业配置、课程设置等[2]。国外此类较典型的模式有“两段培训”模式,“一段制师范教育”模式,“以中小学为基地的师资培训”模式,“就校培训”模式,“师资三段培训法”模式等[3]。狭义的师资培养模式,一般专指师资培养机构的内部办学模式(职前)。

2.“5+2”师资培养模式:本科学历小学教师的培养新路。

“5+2”师资培养模式是江苏省特有的师范生培养模式,它与高等师范院校普通本科人才培养模式既有共性又有不同点。国内具有代表性的观点为学者黄正平提出的,他认为“5+2”是培养本科学历小学教师的有效模式,并提出了相关建议策略。实践证明,研究高等师范院校“5+2”师资培养模式的创新,对有效培养师范生职业角色和职业技能,提高师范生综合素质具有积极的研究价值。

(二)培养模式

1.横向研究——国外小学教师培养模式。

国外研究多以比较小学教师培养模式为重点,主要以英美等国家为研究对象,开展比较与借鉴。如有的学者将中外中小学教师培养概括为三种不同模式:定向型、非定向型、定向型与非定向型相结合的混合型[4];有的学者从人才培养阶段上,将西方发达国家教师职前培养模式分为3+1、3+2、4+14+2型[5]。

对国外小学教师培养模式研究的逐渐深入主要表现在两个方面:一是研究国家的不断拓展,从西方发达国家,逐步延展到日韩等国。如许永春[6]、汪慧敏[7]、张基益[8]分别对韩国、日本、新加坡教师教育课程设置、培养方式和目标进行了分析,对我国小学本科教师的培养具有较强的借鉴意义。二是研究内容的不断深入,关注培养模式内部各要素的比较。如陈重[9]、骆琤[10]从课程目标、内容、实施、评价等多个维度对中美课程设置现状进行了比较,对我国教师教育课程改革有很大启示。

2.纵向研究——国内小学教师培养模式。

国内小学教师培养模式研究分为三个层次,即专科层次、本科层次和研究生层次。

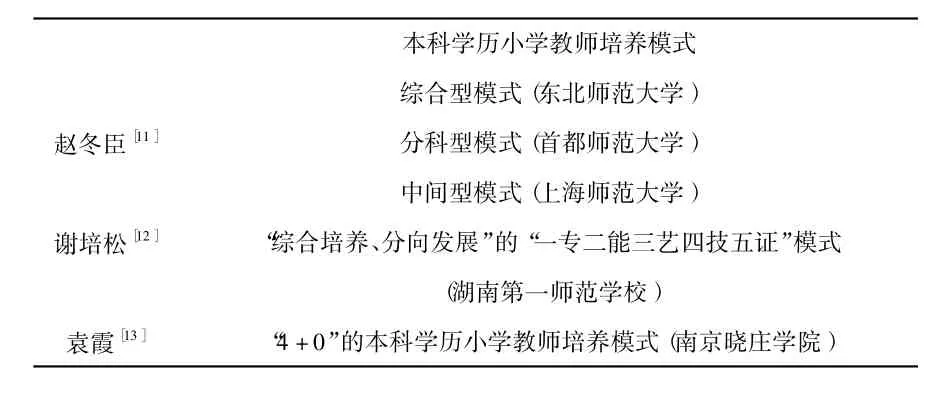

表1 本科层次小学教师培养模式一览表

专科层次的初等教育师资培养模式研究近年来逐步减少,本科层次的初等教育师资培养模式研究集中在对人才培养理念的思考与培养模式的探索上(详见表1),研究生层次的初等教育师资培养侧重对不同专业硕士培养方案的设计。

(三)课程结构

在借鉴诸学者对初等教育师资培养模式研究的基础上,我校通过“5+2”培养模式的不断实践,本着“宽口径、厚基础、重能力、强素质”的原则,逐步形成“一体化”课程结构。“一体化”课程结构模式分“理论教学”和“实践教学”两个模块。理论教学采用“平台—模块式结构”。平台分为必修课平台、通识教育平台、学科基础平台和专业方向平台,师范类专业另设教师教育平台,各平台由若干课程模块构成(详见表2)。

表2 “一体化”课程结构模块

二、初等教育“5+2”师资培养模式的问题透视

(一)课程设置的“连贯”与“脱节”

就本科起点小学教师的培养而言,相比较于高中起点四年制的小学教育师资培养,“5+2”培养模式有其独特优势。连贯的“5”与“2”学阶,能实现不同学校、不同层次资源的有效整合,但在该培养模式中最重要的课程设置是脱节的。在这一层次课程设置的探究更多的集中于2年培养课程,并没有打通与五年制专科课程的衔接。例如:相同或相似课程与课程之间的教学内容在短短两年学阶培养过程中如何统筹?如何做好专科和本科阶段内容的衔接、更新和调整?这些都是我们在课程设置过程中需要进一步解决的问题。

(二)教学方式的“共性”与“个性”

“5”与“2”学阶在教学方式上,有“共性”更有“个性”。最大的共性是教育教学的师范性,都是培养适应初等教育需要的高素质教师。但二者之间的不同个性也是彰显的。

其一,课堂教学基本方式的不同。本科教学更加注重启发式、研讨式、对话式教学,注重因材施教,促进学生个性发展,教学方式更现代。所以,“5+2”专转本学生往往不太适应这样一种师生互动的教学方式。

其二,教学方式面向对象的不同。例如:数学教育专转本专业的学生,在专科阶段的专业可能是计算机、英语等非数学专业,数学基础较薄弱。那么,在本科教学过程中,面向知识基础不同的学生,如何讲授抽象难懂的数学专业知识,这对教师的教学方式就提出了更高要求。

(三)技能训练的“长板”与“短板”

师范生专业技能训练是小学教师培养的重点,小学教育的基础性和全面性,对小学教师专业知识的要求更为综合[14]。较娴熟的教师专业技能是专转本学生的“长板”,但“5+ 2”专转本学生在技能训练方面也有其“短板”,主要表现在以下方面。

一方面,“5+2”专转本学生的大班化教学不利于师范生专业技能训练。专转本班级学生规模较大,而师范生专业技能的训练以教师学生“一对一”形式效果最佳,过多学生势必影响指导效果。

另一方面,“5+2”专转本学生的知识基础对其师范生专业技能发展的制约。师范生专业技能的“薄发”取决于其知识基础的“厚积”,对小学教师知识基础的广度要求甚于精度,其更多的是一种全科培养。所以,宽厚的知识基础是小学教师专业技能发展的强大后盾。

三、初等教育“5+2”师资培养模式的实践与反思

(一)实践定位:明确目标,彰显专业特色

人才培养的质量取决于学科专业水平,培养特色鲜明的小学师资,体现“5+2”专转本专业的基础性、创新性、实践性和前瞻性。所谓基础性,主要是指在培养专转本师范生的同时,不应降低对学生学科专业学习的要求。所谓创新性,是指以初中毕业生为起点培养本科学历小学教师的创新。所谓实践性,主要是将实践教学渗透到专业开设的各个环节。所谓前瞻性,是指为“5+2”师范类专转本专业后续发展奠定坚实基础。

(二)实践导向:统筹课程,改革培养方案

从宏观层面优化课程,调整“5”与“2”学阶课程之间的比例关系,整体设置两个学阶的课程结构。首先,探寻必修课与选修课的合理比例。其次,整体设置“5+2”七年的课程结构;从中观层面建设课程,实现具体课程模块的优化。继续建设富有我校特色“名、特教师成长系列课程”、“名、特教师教育教学思想系列课程”和“基础教育改革系列课程”,进一步彰显我校“教育科研引领、职前职后融通、实践取向鲜明”的特色;从微观层面细化课程,优化模块课程的内部知识结构,打造精品教材。

(三)实践路径:优化教学,融通课内课外

在完善人才培养方案课程体系的同时,我们应加大课堂教学方法改革力度,大力倡导“5+2”课堂的启发式教学和研究型教学,对不同学科基础的专转本学生因材施教,促进学生的个性发展。教师应灵活运用启发式、研讨式、对话式教学,调动学生的积极性与主动性,真正实现课堂教学的师生互动。同时,将课堂教学延伸至课堂之外,有组织地引导学生阅读人文、科学经典著作,参与国家级、省级大学生实践创新训练计划项目,课外苦练现代教师技能,将学习时空有效延展。

(四)实践重心:梯度设计,夯实教师技能

为了让“5+2”师范生获得更好的专业技能训练,应由学校相关部门,例如现代教师技能训练中心,负责师范生教师专业技能的训测工作。根据人才培养方案要求,教师口语、教师专业技能训练等实践性课程,是师范生的必修课。应进一步强化教师技能训练,梯度设计教师技能训练和考核体系,让每一位专转本学生参加师范生专业技能达标测试,确保教师技能训练的成效。

[1]黄正平.“5+2”:培养本科学历小学教师的有效模式[J].教师教育研究,2008,20(1):28.

[2]董新良.地方本科师范院校师资培养模式变革的实践与思考[J].高等师范教育研究,2001,13(6):33.

[3]宋嗣廉,韩力学.中国师范教育通览[M].哈尔滨:东北师范大学出版社,1998.10:13-15.

[4]穆岚.中外中小学教师培养模式述评[J].外国中小学教育,2005,7:40-43.

[5]谭兆敏,段作章.国外教师职前培养模式的比较研究及启示[J].江苏大学学报(高教研究版),2005,27(4):26-30.

[6]许永春.中韩高师小学教育专业课程比较研究[D].吉林:延边大学,2008.5:8-15.

[7]汪慧敏.日本现代小学教师培养经验及其借鉴[D].湖南:湖南师范大学,2008.10:6-10.

[8]张基益.新加坡本科小学教师培养方案述评——以BSED课程为例[J].科教文汇(上旬刊),2009,6:15.

[9]陈重.中美两国小学教师教育课程设置比较研究[D].北京:首都师范大学,2009.6:20-30.

[10]骆琤.中美教师教育实践课程比较研究[D].上海:华东师范大学,2009.4:15-25.

[11]赵冬臣,马云鹏,等.本科小学教育专业培养方案分析[J].当代教师教育,2010,3(2):57.

[12]谢培松.综合培养分向发展——本科层次小学教师培养模式的构建[J].湖南师范大学教育科学学报,2007,6(1):79-81.

[13]袁霞.本科学历小学教师培养模式的调查研究——以南京晓庄学院为例[D].湖北:华中师范大学,2009.5:35 -46.

[14]黄正平.关于小学教师培养模式的思考[J].教师教育研究,20109,21(4):11.