信息化在“四化”发展中的贡献度研究——以河南省为例

2015-12-05梁海军

梁海军

(商丘学院工商管理学院,河南商丘476113)

2012年11月8日,中国共产党第十八次全国代表大会报告提出“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。”从战略层面上将工业化、信息化、城镇化、农业现代化(下文简称“四化”)同步发展作为新时期我国经济社会发展的思路。国家经济发展战略由“三化”同步发展调整为推进“四化”同步发展,是建设中国特色社会主义的重大理论创新和实践创新,引起了学者们的广泛讨论,认识也在不断深化。

现有研究对于“四化”的相互之间的作用机理及“四化”协调发展过程中存在的问题,已经做了详细探讨[1-4]。定量分析方面,研究集中于省级层面“四化”发展水平的测度及协调度方面的比较分析[5-8],方法各有不同,有熵值法[6]、等权重空间距离法[7]、Malmquist-HR-Xtlogist模型分析法[8]和主成分分析法[9]。综合来说,现有研究省级层面的具体研究较少,对信息化具体贡献度研究的文献较少,对地域经济发展指导意义不强。对于中原崛起战略具有重要位置的河南来说,深入研究信息化在“四化”发展中的作用,对于促进河南“四化”快速发展和促进中原崛起,具有重要的现实意义。

1 变量确定及数据来源

本研究重点研究信息化在“四化”长期的动态耦合发展中的作用问题,考虑到研究目的和指标发展水平测度的复杂程度,出于数据可得性考虑,“四化”指标变量设定如下:①工业化发展水平。用第二产业工业产值占GDP的比重来衡量工业化水平,用GY表示。②城镇化发展水平。采用通用指标人口城镇化率衡量城镇化发展水平,用CZ表示。③信息化发展水平。本文用人均邮电业务额作为信息化程度的替代变量,用XX表示。④农业现代化发展水平。用农业部门就业人员的人均产值来衡量农业现代化发展水平[5],用NY表示。 “四化”相关的数据来源于2014年《河南统计年鉴》,样本时间为1979年至2013年,其中,信息化数据以1979年为基期,剔除物价指数影响。为消除数据可能存在的异方差问题,分别对4个变量数据序列进行对数变换,记为:LNGY、LNCZ、LNNY、LNXX。

2 实证分析

2.1 平稳性检验

运用Eviews6.0对经过对数变换后的序列进行平稳性检验,采用ADF检验,设定最大滞后期为8,根据SIC准则自动选择最优滞后期,检验结果见表1。对数序列在显著水平5%时,ADF检验值大于显著水平下的值,都是非平稳的。经过差分变换后的对数序列,序列LNXX与LNCZ是二阶平稳,LNGY与LNNY是一阶平稳。

表1 变量的ADF检验结果

2.2 Johansen协整检验

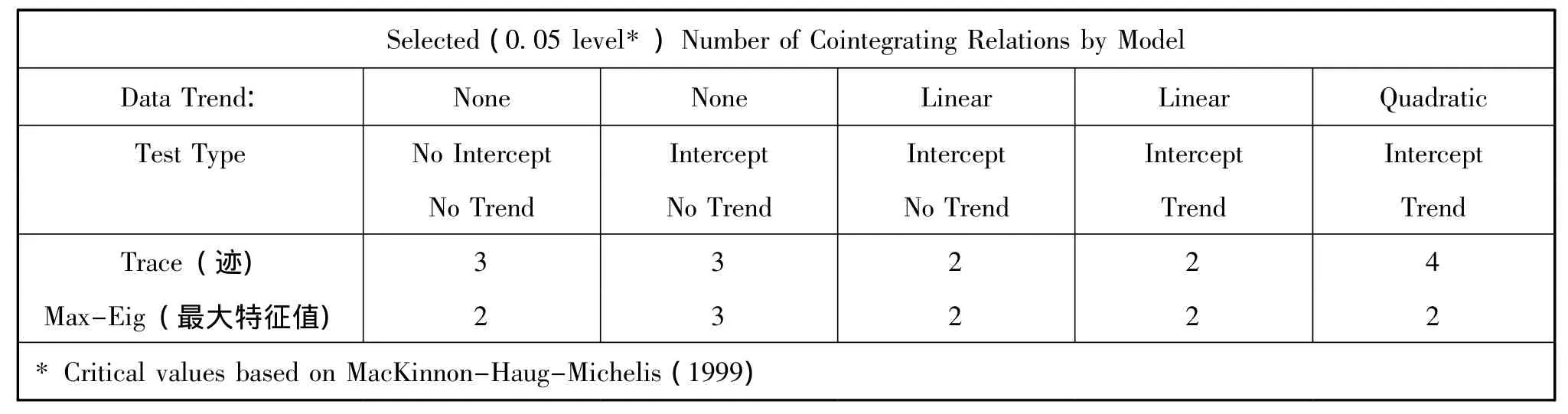

根据协整理论,3个以上变量如果具有不同的单整阶数,有可能通过其线性组合构成低阶单整变量。因此,可以放松同阶单整假设,尝试协整检验。对LNGY、LNNY、LNXX、LNCZ做协整检验,考虑现实经济运行意义,最大滞后阶数设置为3,显著水平为5%,Johansen协整检验结果见表2。序列有线性趋势且协整方程有截距和线性趋势的情况下,迹检验与最大特征值检验结果显示,协整方程数目为2,协整关系是存在的。

表2 Johansen协整检验结果

2.3 VAR模型构建及检验

2.3.1 最优滞后期的确定

滞后期长,可以体现构建模型变量之间的长期动态耦合特征,但是,需要估计的参数增多,模型自由度会减少。因此,设定最大滞后期为4期。检验结果见表3。

表3 最优滞后阶数检验

表3中标注的星号代表从极大似然估计法统计量(LR)、赤池信息准则(AIC)、施瓦茨准则(SC)、汉南奎因准则(HQ)4个标准中选中的滞后阶数。由表中判断结果可见,标注星号最多的阶数为4阶,因此,最优滞后阶数为4阶。

2.3.2 VAR模型构建及平稳性检验

根据最优滞后阶数,对于存在协整关系的非平稳对数序列建立VAR模型,稳定性检验结果如图1所示。所有单位根的倒数均小于1,位于单位圆内,模型是稳定的。

图1 VAR模型平稳性检验

2.4 脉冲响应分析

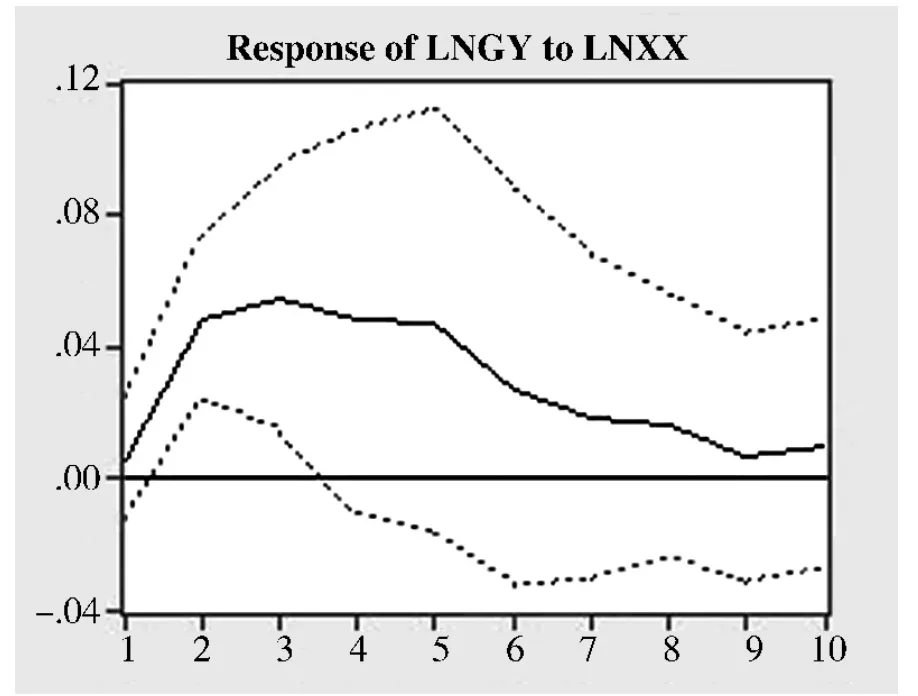

脉冲响应结果见图2~图4。图中横轴代表跟踪期数,纵轴代表因变量对解释变量的响应程度。由图2可以看出,工业现代化对信息化一个新息的冲击一开始就有较强反应,且持续期为3期,第3期后响应减弱,第4期以后响应基本消失。可见,短期内信息化可以有效促进工业现代化,作用比较明显。由图3可以看出,农业现代化对信息化一个新息的冲击第1期反应较小,第2期到第5期反应最强,后期反应减弱,但是一直到第10期反应才回归到和第一期基本相同的水平,趋势趋于稳定,表明信息化对农业具有长期的拉动作用。由图4可以看出,城镇化短期内对信息化一个新息的冲击反应不敏感,从第3期后反应逐渐增强,且第10期还有增大的趋势。可见,信息化对于城镇化的促进作用短期效果不明显,长期拉动作用明显且持续增强。

图2 工业现代化(LNGY)的脉冲响应图

图3 农业现代化(LNNY)的脉冲响应图

图4 城镇化(LNCZ)的脉冲响应图

2.5 方差分解分析

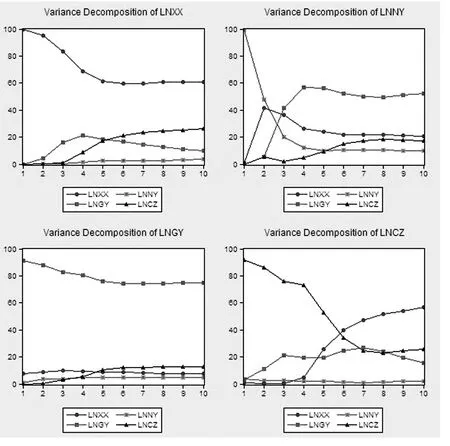

对于VAR(4)模型,方差分解结果见图5。横轴代表滞后的期间数(单位:年),纵轴代表各变量受自身及其他变量冲击的贡献率水平(单位:%)。

图5 四化序列的方差分解图

(1)分析信息化的方差分解结果。由左上角分图可以看出,信息化的发展无论短期还是长期,主要来自于信息化本身的贡献,贡献率高达60%。从长期来讲,城镇化对信息化的贡献要大于工业和农业的贡献,城镇化的贡献率从第4期开始明显增加,第10期达到最大值26.17%,且后续还有增加的趋势;农业现代化对信息化的贡献度不高,但是也存在缓慢增长的趋势;工业化对信息化的贡献高于农业,且短期内效果比较明显,第4期高达20.95%,但长期来看,有逐渐下降的趋势。

(2)分析农业现代化的方差分解结果。第2期信息化贡献率高达41.65%,城镇化和工业化对农业的贡献度都在5.4左右。第3期是一个分界点,后期基本态势是工业化大于信息化大于城镇化。工业化贡献率第4期最大,高达56.73%,后期略有下降,但维持在50%左右的贡献率,充分体现了工业带动农业的发展规律。信息化贡献率后期虽有缓慢下降趋势,但基本都在21%以上,由此可见信息化对农业发展的重要影响,这与农业现代化的脉冲响应图所体现的农业对信息化的长期正向反应的分析结果相互支撑。

(3)分析工业现代化方差分解结果。短期来讲,信息化对工业现代化的贡献率要大于城镇化对工业现代化的贡献率,信息化对工业化的贡献率第3期和第4期都超过了9%。长期来看,从第5期开始城镇化的产业聚集作用开始突显出来,对工业现代化的贡献率超过信息化的贡献率,基本维持在13%左右。但综合来看,城镇化、信息化、农业现代化对工业现代化的贡献度都比较低,与Granger的因果关系分析结果基本吻合。

(4)分析城镇化方差分解结果。短期内,信息化和农业化对城镇化的贡献不大;长期来看,信息化对于城镇化的促进作用从第4期开始明显上升,第5期开始超过工业现代化对城镇化的贡献率,且贡献度上升较快,第10期高达62.82%。此特点与城镇化对信息化的脉冲响应分析特点吻合。显然,工业化对城镇化的促进作用比较明显,整体上贡献率在15%~30%之间徘徊,可能存在信息化与农业现代化促进工业化的发展进而促进城镇化发展的传导路径。

3 结论及政策建议

3.1 结论

(1)“四化”长期存在协整关系。虽然单个时间序列的ADF检验不满足同阶单整的协整检验条件,但是对于多变量协整检验,由于变量之间的系统耦合作用机制比较复杂,其变量的线性组合有可能降为低阶单整。尝试进行协整检验,迹检验与最大特征值检验结果一致,显示存在长期的协整关系。

(2)脉冲响应分析总结。短期内,信息化对工业现代化的促进作用比较明显;信息化对农业现代化短期和长期的拉动作用都比较明显;信息化对城镇化的拉动作用主要体现在后期,前期城镇化对信息化反应不明显。

(3)方差分解分析总结。工业化对信息化的贡献高于农业,且短期内效果比较明显,第4期高达20.95%;农业现代化对信息化的贡献度较小,但是长期有缓慢增长的趋势;城镇化对信息化的贡献度大于工业和农业。信息化对农业现代化的贡献度短期高达41.65%,长期都在20%以上,拉动作用显著。信息化对工业现代化短期贡献度较大,在10%左右;长期贡献度低于城镇化对工业现代化的贡献度。工业现代化对城镇化的贡献度显著,平均在15%~30%之间徘徊。

3.2 政策建议

(1)短期以信息化建设促进农业和工业产业结构升级发展。从脉冲响应和方差分解的结论综合来看,信息化对工业和农业发展的贡献度较大,且工业化发展对信息化有反向促进作用。因此,短期要注重信息产业和工业的融合发展,这也是政府目前政策支持的一个方向。工业发展依靠信息化来提升生产效率,信息化需要工业化的发展来提供技术和硬件支撑,因此,要加大信息产业政策支持力度,依据工业现代化需要,培养信息化人才,加大相关硬件投入,为加快推进企业的信息化建设提供政策扶持,提升企业运营效率和企业绩效,促进企业创新和产业结构的升级发展,同时带动农业现代化和城镇化的进一步发展。

(2)提高城镇化建设质量。方差分析显示,城镇化发展对信息化发展的贡献度高于工业化,且有上升趋势,带动作用明显,同时信息化对城镇化的长期带动作用也很明显。因此,应以信息化来促进城镇化建设,建设智能型城市,加大城市的信息化基础设施建设,提高城市的信息化服务水平,完善人们居住空间,实现有效的人口聚焦效应。从工业方差分解分析可以看出,长期城镇化发展对工业发展贡献度较高,城镇化发展为促进工业产业的聚焦提供市场需求支撑,也为农业现代化提供剩余劳动力的需求支撑和产品的市场需求支撑,而这又因信息化建设的完善而更加有效。

[1]冯献,崔凯.中国工业化、信息化、城镇化和农业现代化的内涵与同步发展的现实选择和作用机理[J].农业现代化研究,2013,34(3):269-273.

[2]简新华,杨冕.从“四化同步”到“五化协调”[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2013,66(6):104-111.

[3]杨鹏,朱琰洁.中国实现“四化同步”的挑战:目标VS制度 [J].农业经济问题,2013(11):87-96.

[4]薛桂霞,钟钰.我国“四化”协调发展的内在关系研究[J].农村经济,2015(1):93-97.

[5]黄安胜,许佳贤.工业化、信息化、城镇化、农业现代化发展水平评价研究 [J].福州大学学报(哲学社会科学版),2013(6):28-33.

[6]林倩茹,罗芳,许凡.我国四化协调发展水平测度及区域比较分析[J].资源开发与市场,2014,30(10):1269-1273.

[7]石涛.中原经济区“四化”发展动态效率分解及协调度测度 [J].区域经济评论,2014(3):5-9.

[8]郭俊华,卫玲,孟楠.中国“四化”进程协调状态测度研究 [J].区域经济评论,2014(5):33-38.

[9]张兰婷,洪功翔.信息化推动工业化城镇化农业现代化发展实证研究 [J].安徽工业大学学报(社会科学版),2013,30(3):3-6.