夏季高原卫星资料切变线研究

2015-12-02李薛金陈科艺

李薛金, 陈科艺, 张 杰

(1.成都信息工程大学大气科学学院高原大气与环境四川省重点实验室,四川成都610225;2.中国人民解放军93719部队,内蒙古内蒙古土默特左旗,010112;3.中国人民解放军成都军区空军气象中心,四川成都610041)

0 引言

青藏高原由于独特的地理位置和地形环境,形成其特有的高原天气系统,何光碧等[1]指出高原低涡和切变线就是高原特殊地形条件下形成的典型天气系统。在1977年和1978年,青藏高原气象科学研究拉萨会战组分3个阶段进行了拉萨会战,研究了夏半年青藏高原500毫巴低涡、切变线,对其结构,生成和发展做了天气学及动力学的分析[2]。罗四维[3]系统的分析了青藏高原及其临近地区的几类天气系统,总结这几类系统所产生的天气特征。在强对流天气的研究方面,叶笃正等[4]通过分析高原对流活动的日变化,发现高原清晨的对流活动比较薄弱,深厚对流出现在下午,日变化非常显著。而高原夜间的对流云也比较旺盛,尤其是夜间云顶辐射冷却造成云上的层结不稳定,使积雨云得以发展,从而产生夜雨。朱克云等[5]分析了近30年西藏地区雷暴变化特征,结果亦表明西藏地区以午后热力短时雷暴为主,雷暴特征存在空间分布特征,拉巴次仁等[6]也进一步分析了西藏地区雷暴的空间特征及变化周期。

引起这些强对流天气的原因有很多,而高原上的切变线就是其中一种。在高原上形成切变线主要有2种原因,一种是动力性、持续时间长、由大的天气系统引起,这一类切变线容易观测;而另一种是由于高原的午后热力条件形成,突发性强,主要是对后者进行研究。高原切变线的研究已经开展了60余年,何光碧[7]根据高原切变线的特征,进一步将高原切变线划分为横切变线和竖切变线,分析了各自的动力热力特征,并回顾了自上世纪50年代开始的高原切变线的研究[8],但主要着眼于个例研究和总结,并未研究其统计特征。由于高原地形复杂,测站多集中在东南部,很难有完整的观测资料,尤其是像强对流这种时间尺度较小的天气,测站资料不能提供很好的数据。但是在时间和空间上卫星资料就比较完整,鲍玉章[9]利用1974~1980年7年6~9月152次中雨以上降水的卫星云图资料,着重分析了91次西藏高原切变线云系中雨以上降水过程的卫星云图形态和造成中雨以上降水的高原南部和北部云系侵入高原的路径,从而觅求造成西藏高原中雨以上降水的切变线云系的卫星云图,以便于高原天气分析和预报中使用,但当时的卫星云图的分辨率比较低,因此分析不如现在精细。何光碧[7]利用高空观测资料,地面降水资料和TRMM卫星资料对2000~2007年的高原低涡切变线进行了普查分析,对高原切变线出现的个例数目,活跃月份等有了新的认识,此外何光碧等[10]利用测站资料,再分析资料以及风云卫星红外亮温观测资料对2007~2009年3次夏季高原切变线过程的热力动力演变特征及其对降水的影响进行分析。文中利用由成都信息工程大学实习台提供的2007年、2008年6~9月的FY-2卫星云图资料分析高原切变线,从而得出其对应的对流发展情况,然后用西藏自治区气象台提供的相应的观测资料予以证实,最后提取天气学模式,为高原上的强对流预报等提供参考,可弥补高原上测站少,资料少的不足。

1 资料和方法

所用资料为成都信息工程大学大气科学学院实习台接收的FY-2号C星云图资料,以及西藏自治区气象局提供的西藏地区38个观测站点2007~2008年地面观测雷暴资料,对照分析了2007~2008年500 hPa天气图上高原切变线生消位置和2007~2008年雷暴发生消亡同时段的卫星云图。对天气图上有切变线,卫星云图上有对流云、地面观测实况有雷暴进行对比归纳分析,总结近50个高原切变线个例,并提取其典型特征:

(1)根据卫星云图,由于在夏季对流多发生在午后和晚上,可见光云图的应用受到很大限制,所以多用红外云图分析高原上云系的特征,从云系表现的特点和移动情况判断导致这种云系相应的天气系统(切变线);

(2)根据以上分析做出判断,分析对流发展的特征;

(3)从高空形势图以及地面观测资料对以上判断予以证实;

(4)提取高原上切变线的天气学模式。

最后对所得的结果进行归纳总结。

2 切变线的卫星资料研究

在夏季,高原是一个巨大的热源,尤其是在午后,地面受太阳辐射剧烈升温,常在近地层形成绝对不稳定层结,使对流容易发展。

夏季高原上的切变线,常伴随有对流性天气。切变线的形成大致有2种方式,一种是受天气系统影响形成的,这类切变线容易被观测到;另一种是由高原的热力作用形成,突发性强,这一类多在午后开始形成发展,到晚上20时左右达到旺盛,在次日凌晨逐渐消散。这种由于热力作用形成的切变线为文中研究的主要内容,经过普查天气资料,将筛选出的近50个高原切变线个例进行分析和归纳总结,根据其形成过程,云带特征及移动特点可以分为2大类,缓慢东移型切变线和沿江切变线,分别以典型个例进行说明。

2.1 缓慢东移型切变线

夏季午后,高原上由于地表强烈的加热作用,很容易形成对流,在一定的天气背景下,会发展成为切变线。这类切变线刚开始时在红外云图上可以看到有零星对流出现,后逐渐加强,分别合并成为南北2个云带,在发展的过程中向中间聚拢,到晚上20时左右达到最强,出现大范围的积雨云区,水汽图上显示中高层水汽充足。该天气系统于次日凌晨逐渐消散,整个过程缓慢向东南方向移动,且伴随有降水,以2008年7月11~12日个例为代表进行说明。

2.1.1 卫星资料分析

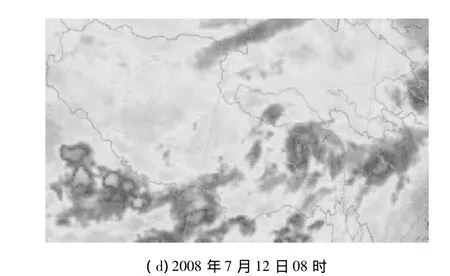

首先从卫星云图上分析2008年7月11~12日的切变线过程。图1显示了2008年7月11~12日的红外云图上对流云的发展情况。午后14时,青藏高原中南部个别地方在红外云图上表现的色调较深,结合同一时刻的相当黑体亮温图(图2a),可知此时云顶发展比较高,云顶温度较低,高原上有零星对流发展,但整体强度不是很强。下午16时,由于高原的持续热力作用,对流逐渐加强,如图2(b),相当黑体亮温达到-53℃的低值,红外云图2(c)上,南北两块对流云块向中间聚拢,切变线开始形成。

图1 2008年7月11~12日红外云图显示的对流云团的演变过程

图2 云顶相当黑体亮温图及红外云图

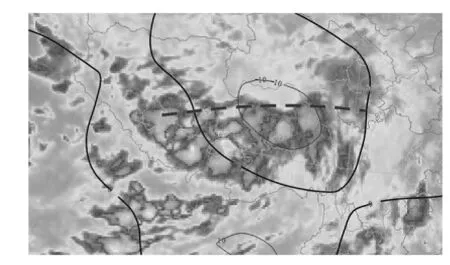

晚上20时,相当黑体亮温图上出现-73℃的低值区(图3a),可见对流发展相当旺盛。在红外云图上(图3b),云团连成片,色调很深,云带尺度达4~6个纬距,在带状云系上出现有直径几百公里的白亮的“椭圆形”积雨云团,判断该云系为切变线云系。水汽云图上显示(图略),这里中高层水汽充足,由于切变线的存在,使得水汽无法向北侧输送,因此切变线北侧水汽很少。到次日08时,相当黑体亮温值已经升高,红外云图上对流云团色调变浅,位置逐渐东移,对流云团基本消散(图略)。

图3 云顶相当黑体亮温图及红外云图

图4显示的是高低层辐散场,低层辐合,散度为负,高层辐散,散度为正,由此判断有利于垂直运动发展,另外根据水汽通量散度场可知在低层有水汽辐合(图5)。由以上分析可得:红外云图色调很深,云顶相当黑体亮温低,云体发展旺盛;低层辐合、高层辐散对应有上升运动;水汽图上中高层水汽充足,低层水汽辐合,这些均满足降水条件。

图4 2008年7月11日20时散度场

图5 2008年7月12日08时水汽通量散度场和红外云图

由卫星资料分析可知,高原上一开始有零星对流出现,后逐渐加强形成南北两个云团,并向中间聚拢,根据红外云图的色调、尺度、形状等特征以及水汽图像可以判定为切变线云系,并从若干条件分析出该处满足降水条件,下面将利用测站观测资料予以分析验证。

2.1.2 观测资料验证

早上08时,高原上没有稳定的大型天气系统,中国北部有一槽,高原处于一高压前侧,东部有一高压,北侧为偏西气流。这种形势有可能形成突发性的切变线,晚上20时,高原上的高压分裂为2个小高压,在2个高压之间形成一条切变线(图6)。

图6 2008年7月11日500 hPa高空形势

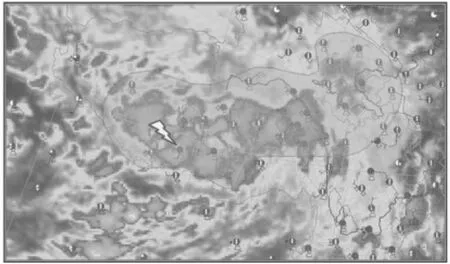

结合地面观测资料,14时对流刚开始零星出现时,伴随有小阵雨出现,下午对流继续发展加强时,降水一直维持,晚上20时,对流发展相当强盛,出现大片的积雨云区,降水强度增大,个别地方出现雷暴(图7)。至12日08时,随着切变线的东移减弱,对流云团逐渐消散,但仍有弱的对流存在,在这些区域,降水仍在持续。这次切变线过程给高原上带来了可观的降水(图 8)。

图7 2008年7月11日20时红外云图和地面观测资料

图8 2008年7月12日08时24小时累积降水量图

从观测资料的分析可知,基于卫星云图资料判断的云型是正确的,500 hPa图上确实有东移性切变线存在,地面测站观测到降水,雷暴等强对流天气的发生,在晚上20时云体发展的旺盛时刻,地面上观测到有大片的积雨云区,由24小时累积降水量图上可知这次切变线过程给高原上带来了可观的降水。

2.1.3 东移型切变线的天气学模式

总结这次东移型切变线过程发现,首先从红外云图以及相当黑体亮温图上可以看到,高原上刚开始出现零星对流,随后相当黑体亮温逐渐降低,对流加强,在16时可以清楚地看到南北两块云团向中间聚拢,后连成片,且对流发展很旺盛。水汽图上显示中高层水汽充足,水汽通量散度场上低层有水汽辐合,满足降水条件。云带尺度达4~6个纬距,在带状云系上出现有直径为几百公里的白亮的“椭圆形”积雨云团,后又继续向东南方向移动,逐渐消散,由此判定该云带为切变线云系。

再根据观测资料,早晨08时,高原上有一高压,到晚上20时分裂为2个小高压,高压之间为切变线,对流在切变线的南侧。在对流刚开始形成时,就有小阵雨,待对流发展旺盛时,部分地方出现雷暴,在切变线东移消散过程中降水持续,整个过程给高原带来了可观的降水。

图9 东移型切变线天气学模式

综上所述,东移型切变线天气学模式如图9所示,图9(a)是生成阶段,零星出现弱对流;图9(b)是发展阶段,对流加强,南北云团向中间聚拢,切变线开始形成;图9(c)是旺盛阶段,在切变线南侧出现大片积雨云区,并伴随有降水,雷暴等强对流天气;图9(d)是消散阶段,零星地区仍伴随有降水;在整个过程中,高原切变线不断东移减弱,为高原上带来大量降水。

2.2 沿江切变线

夏季午后,高原上地表的强烈加热作用,由于沿雅鲁藏布江地区水汽丰富,有利于对流天气的形成。沿江切变线或生成于早晨08点,或随着对流云的形成而产生,一开始也是有弱对流出现,后逐渐加强,在红外云图上不同于东移型切变线的南北2个云块向中聚拢,而是在沿江地带局地发展加强,晚上20时左右达到最强,同时伴随出现积雨云区,但整体强度较东移型弱,中高层水汽充足,到次日凌晨云团逐渐消散,整个过程降水系统移动较少,并伴随有一定强度的降水,这里以2007年9月1~2日个例为代表进行说明。

2.2.1 卫星资料分析

首先从卫星云图上分析2007年9月1~2日的切变线过程。图10显示了2007年9月1~2日的红外云图上对流云的发展情况。9月1日15时的红外云图上可见高原东南部一些地方色调较深,结合云顶相当黑体亮温,可以判断有弱对流产生。17时,相当黑体亮温值降低,对流发展,色调加深(图10b),对流发展增强。20时,红外云图上色调深的区域变宽,纬向尺度达4个多纬距,由云图动画(略)可知该云团是在高原上沿雅鲁藏布江区域形成的,移动性较弱,有积雨云团形成,判定为高原上的沿江切变线云系(图11),且从水汽图上可知这里中高层水汽充足。至次日凌晨2时,相当黑体亮温低值区范围缩小,红外云图色调深的地方也减少,对流消散。

图10 2007年9月1~2日红外云图显示的对流云团的演变过程

图11 2007年9月1日20时红外云图

图12为20时的辐散场,低层有辐合运动,高层辐散,有利于上升运动发展。综上所述:红外云图上云体色调深,云顶相当黑体亮温值低,云顶发展很高;低层辐合、高层辐散有利于发展上升运动;水汽图上显示中高层水汽充足,这些均有利于降水的形成。

由上面的卫星资料分析可知,午后高原上开始有弱对流出现,后逐渐加强连成片,到晚上20时达到最强,根据红外云图的色调、尺度、形状等特征以及水汽图像和系统的移动特征可以判定为沿江切变线云系,并从若干条件分析得出这里满足降水条件,下面利用测站观测资料予以分析验证。

图12 2007年9月1日20时散度场

2.2.2 测站资料验证

如图13所示,在9月1日早晨08时,高原上就存在切变线,切变线位于2个高压之间,到晚上20时,切变线基本没有移动,其北侧为一小高压。结合地面观测资料,下午14时,高原上有弱的对流形成,个别地方有阵性降水,下午17时,对流发展,红外图上云体色调加深,降水增加,个别地方出现雷暴,到晚上20时,高原上出现大范围积雨云区,降水仍在持续,个别地方观测到雷暴(图14),至2日02时,对流云团消散,但仍有局部对流存在,这些区域降水依然维持,由地面测站资料证实了此次切变线过程。另外500hPa高空形势图显示,早上08时就有切变线存在,午后的强烈的地面加热使得对流出现,整个过程伴随有降水,雷暴等强对流天气。

图13 2007年9月1日08时和20时500hPa高空形势

图14 2007年9月1日20时红外云图

2.2.3 沿江切变线的天气学模式

总结这次沿江切变线天气过程可以发现,首先从红外云图上云团的演变(图10)看到自午后开始,从对流形成发展到最后消散,切变线整体移动较少,结合相当黑体亮温可见,高原上开始时出现弱对流,随后相当黑体亮温逐渐降低,对流进一步发展,17时对流逐渐发展加强连成片,到20时达到鼎盛,水汽图上显示中高层水汽充足,有利于降水形成,此时云带尺度达4个多纬距,没有明显的边界,之后逐渐减弱消散。

再根据观测资料,早晨08时,高原上有切变线存在,其南北各有一高压,晚上20时切变线基本没有移动,对流云团位于切变线的南侧。在对流云团刚开始形成时,有小阵雨产生,待对流发展旺盛时,个别地方出现雷暴,在切变线消散过程中存在对流云团的区域降水仍然持续,此次过程给高原带来了一定量的降水。

图15 沿江切变线的天气学模式

总结天气学模式如图15所示。图15(a)是生成阶段,高原上有弱对流出现;图15(b)是发展阶段,对流加强,云团范围扩大,切变线开始形成;图15(c)是旺盛阶段,在切变线南侧出现大范围积雨云区,并伴随有降水,雷暴等强对流天气;图15(d)是消散阶段,在消散过程中对流云团未完全消散的区域仍伴随有降水;整个过程中,沿江切变线基本沿雅鲁藏布江一线,移动较少。

3 结束语

高原上造成降水雷暴等强对流天气的因素很多,分析了夏季高原上切变线天气系统带来的强对流天气,高原上切变线的形成,一种是由大的系统发展变化引起的,另一种是由于高原地表强烈的热力作用引起,由于前者易于发现,后者突发性强,着重分析后者。

通过普查2007~2008年的Micaps资料筛选出了高原上的近50个切变线个例,并根据其典型特征将其分为东移型切变线和沿江切变线。首先应用卫星资料,通过红外云图和相当黑体亮温图分析高原上云的特征,由水汽云图判断中高层的水汽状况,综合其表现的特征判断高原上的对流云系属于切变线云系。继而从高空形势图上(500 hPa图)分析高原上确实有切变线存在,结合地面观测资料分析对流的演变状况,对基于卫星资料的判定予以证实,最后,对提取夏季高原上由热力作用引起的切变线的天气学模式。

东移型切变线的生成阶段,高原上零星出现弱对流,并伴有弱的阵性降水;发展阶段,对流加强,云块连成片,南北云团向中间聚拢,切变线开始形成;旺盛阶段,在切变线南侧出现大片积雨云区,并伴随有降水,雷暴等强对流天气;消散阶段,对流逐渐消散,并仍有局部降水持续。沿江切变线的生成阶段,有弱对流出现,个别地方有降水;发展阶段,对流加强,云团范围扩大,切变线开始形成,个别地方出现雷暴;旺盛阶段,在切变线南侧出现积雨云区,并伴随有降水,雷暴等强对流天气;消散阶段,对流逐渐消散,部分地区仍伴随有降水。两类切变线均能给高原地区带来一定的对流性降水,但东移型切变线从生成到消散,云形变化较大,且系统移动性大,而沿江型切变线云形变化较小,系统移动性也较小,主要表现为局地变化,由于沿江型切变线的水汽主要来源于雅鲁藏布江,因此降水量较东移型切变线小。

高原上测站稀少,无法满足观测中小尺度天气系统的时间分辨率和空间分辨率的要求,而静止卫星资料比较完整,能够对中小尺度系统进行连续观测,出发点就是在提取切变线的天气学模式后,可以根据卫星云图对高原上的切变线云系所引起的对流做出预报,从而弥补测站资料少的不足,提高高原上的天气预报的准确性。

[1] 何光碧,高文良,屠妮妮.2000-2007年夏季青藏高原低涡切变线观测事实分析[J].高原气象,2009,28(3):549-555.

[2] 青藏高原气象科学研究拉萨会战组.夏半年青藏高原500毫巴低涡切变线的研究[M].北京:科学出版社,1981:13-15.

[3] 罗四维.青藏高原及临近地区几类天气系统的研究[J].高原气象,1989,8(2):2.

[4] 叶笃正,高由禧.青藏高原气象学[M].北京:科学出版社,1979:74-82.

[5] 任景轩,张杰,朱克云,等.近30年来西藏地区雷暴变化特征分析[J].气象科技,2011,39(3).

[6] 拉巴次仁,来志云,索朗白玛,等.近40年来西藏地区雷暴事件的时空变化特征[J].高原气象,2014,33(4).

[7] 何光碧,夏季青藏高原不同类型切变线的动力热力特征分析[C],《S4青藏高原及邻近地区天气气候影响》,2011.

[8] 何光碧,高原切变线研究回顾[J].高原山地气象研究,2013,(1).

[9] 鲍玉章,西藏高原切变线云系中雨以上降水的卫星云图分析[J].成都信息工程学院学报,1990,(4).

[10] 何光碧,师锐.三次高原切变线过程演变特征及其对降水的影响[J].高原气象,2014,(3).

[11] 李国平.青藏高原动力气象学[M].北京:气象出版社,2002:1-3.

[12] 王丕诰,刘宗义,张开斗.应用卫星气象学[M].北京:中国海洋大学出版社,2004:35.

[13] 朱乾根,林锦瑞,寿绍文,等.天气学原理[M].北京:气象出版社,2007:114-164.

[14] 魏凤英.现代气候统计诊断与预测技术[M].北京:气象出版社,2007:63-140.