利用FY-2E卫星资料对川西一次强降水过程成因分析

2015-12-02肖天贵

徐 诚, 肖天贵

(成都信息工程大学大气科学学院,四川成都610225)

0 引言

四川盆地是强降水的多发区,每年直接的强降水灾害和间接的衍生地质灾害给当地造成重大的经济损失,甚至人员伤亡,因此,四川强降水变化规律的研究一直受到关注。郁淑华等[1]将1959~1982年四川盆地大范围强降水过程按区域位置分为川西、川东以及全川移动3种类型,每类强降水合成形势背景主要由副高和西风带低槽的相对位置决定。王成鑫等[2]分析了地形作用下四川盆地的持续性强降水过程,指出强降水过程是在高低层系统相互配置的条件下发生的,并通过数值模拟进行证实。肖洪郁等[3]利用1980~1998年的副高特征量资料,分析了影响四川强降水的副高有不连续西伸北抬和突然加强西伸或北抬与突然东撤3种方式。许多专家还对四川盆地内强降水过程的形成机制进行了研究,认为西南涡的强烈发展对四川盆地强降水的产生非常重要[4-8]。同时,许多专家通过卫星云图等资料研究了强降水的云团和中尺度特征,如陆尔等[9-13]研究发现,强降水与TBB相当黑体亮温有很好的相关性,TBB温度越低,云顶越高,对流越旺盛;云与强降水的关系比天气尺度环流形势的关系更密切,因而可以根据TBB的演变推断天气系统的强度变化。陈永仁等[14]利用FY-2D卫星云顶亮温资料、雷达回波产品和气象常规资料等分析了四川强降水的MCS特征及对短时强降雨的影响,结果表明短时强降雨通常由MCS中的深对流造成,同时中尺度系统多为β中尺度或γ中尺度并具有相当黑体亮温低、雷达反射率因子强和垂直积累液态水含量高等特点。当前,已有研究多利用高度场、风场、位涡、螺旋度、Q矢量、雷达资料和云顶亮温TBB资料对四川强降水进行诊断分析,揭示强降水形成的一些特征[15-19]。

2013年7月7日至12日,四川西部地区出现了一次罕见的强降水过程,有16个站的过程累计降水量大于100 mm,其中都江堰24小时累计降水量达到292 mm,是自1954年以来近60年最强降水量,达到特大强降水量级,打破了当地有气象记录以来全年单日降雨量的历史记录。文中主要利用相当黑体亮温、FY-2E云区湿度廓线、大气运动矢量等卫星新资料以及逐小时常规加密降水量和欧洲中心ERA-Interim资料中的1000~200 hPa位势高度场、风场、比湿和垂直速度等对此次强降水过程进行诊断,研究此次强降水过程的特征和成因。

1 资料

选用资料的时间为2013年7月7日20时至12日20时,共3部分资料:(1)四川西部加密观测站逐小时常规降水量资料,包括川西49个国家基本气象观测站(马尔康、金川、小金、阿坝、若尔盖、红原、壤塘、汶川、理县等)逐小时降水资料。(2)FY-2E相当黑体亮温、云区湿度廓线和大气运动矢量资料。(3)欧洲中心ERA-Interim资料中1000~200 hPa的高度场、风场、比湿和垂直速度,分辨率为1°×1°。利用以上3种资料从影响系统、中尺度云团、云区廓线及动力等方面对此次强降水过程的特征和成因进行分析。

2 强降水的阶段性特征

2013年7月7日20时以前,四川盆地西北部部分地方开始有阵性降水,但持续时间不长且雨量很小。因此,将此次川西持续性强降水过程时间定于7月7日20时至7月12日20时。从图1(a)可以看出此次降水过程覆盖了整个四川盆地西部地区,降水量大值区位于川西高原东南部,其中都江堰、雅安、茂县、名山、荥经、天全、芦山、洪雅、蒲江、邛崃、什邡、崇州、彭州、温江、郫县、大邑16站过程降水量均超过100 mm,宝兴、汶川、丹棱3站过程降水量接近100 mm,降水量大值中心位于都江堰,过程累计降水量达到748.4 mm。

图1 2013年7月7日20:00~12日20:00川西降水

由于此次持续性的强降水过程是由不同时段的阶段性降水过程相接而成,因此选取16个降水大于100 mm站点计算过程累计降水量(图1b),据此将强降水过程分为4个阶段:第一阶段为7日20时至8日19时,为降水开始的初始阶段,降水量较少,并多为阵性降水;第二阶段为8日20时至9日19时,此次强降水过程的极大值出现在这个阶段;第三阶段为9日20时至11日04时,各站点降水量逐渐减少;第四阶段为11日05时至12日20时,本次强降水过程趋于结束,降水量明显减少。第一阶段平均时段降水量为18.9 mm,第二阶段平均时段降水量为79.0 mm,第三阶段平均时段降水量为55.3 mm,第四阶段平均时段降水量为3.7 mm。

3 强降水的影响系统及物理量诊断

3.1 强降水的影响系统

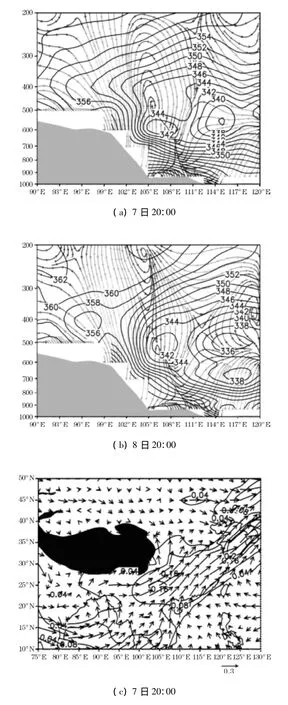

强降水往往是由不同高度、不同尺度的环流系统配合、相互作用产生,而连续性的强降水应该产生于比较稳定的大尺度环流形势和有利的高低空系统配置之下,图2给出7日20时、8日20时500 hPa和700 hPa位势高度场与风场配置形势。

图2(a)可以看出,7日20时500 hPa图上亚洲中高纬度地区为两槽一脊型,贝加尔湖西部为一高压脊,巴尔喀什湖至青藏高原为宽广的低槽区,贝加尔湖东部为一较弱的低槽。强降水过程第一阶段,巴尔喀什湖的低槽向南分裂2个短波槽,一个位于青藏高原西部,另一个位于四川西部高原地区,槽前上升运动较强,形成四川西部地区强降水的有利条件。第二阶段8日20时(图2b),巴尔喀什湖低槽东移并南压加深,强度加强,其分裂的短波槽东移在四川西部高原上空合并,造成强降水。第三阶段9日20时,巴尔喀什湖低槽继续加深形成闭合的中心并南压,但强度有所减弱,其分裂的短波槽已移出四川西部地区,此时降水由巴尔喀什湖低槽前部的西南气流所致。至第四阶段11日08时,巴尔喀什湖低槽北缩,降水明显减小。可见,这此强降水过程主要是受巴尔喀什湖的低槽及其分裂短波槽影响。

700 hPa上,强降水过程第一阶段的7日20时(图2c),川西地区上空存在一切变线,正好与500 hPa高空槽配合,切变线附近存在着较强的风场辐合区。从图2(c)风场可以看到,切变线南侧存在着从孟加拉湾的西南气流和南海的东南气流,在切变线附近汇合并形成辐合中心,给四川西部带来了源源不断的水汽,为本次强降水提供了有利的水汽条件。第二阶段的8日20时(图2d)切变线东移到达川西地区都江堰附近,辐合加强,上升运动加强,对应的降水量增大。第三阶段9日20时,切变线持续存在川西地区,至第四阶段11日08时切变线强度减弱并东移出川西地区,降水减小。

图2 位势高度场与风场(短杆为2 m/s,长杆为4 m/s)

3.2 垂直速度、假相当位温与水汽场

为了解此次强降水过程中各物理量场特征,图3给出7日20时、8日20时假相当位温与环流速度、水汽输送图。

从图3(a)可以看到,强降水过程第一阶段7日20时,川西低层有明显风辐合,从低层到高层有一个明显的垂直环流圈,上升支位于106°E~108°E,下沉支位于103°E~105°E,恰好位于川西高原上空,有利于降水形成。从假相当位温中可以看出,103°E~105°E,700 hPa~400 hPa有明显的密集区,此为能量风的位置,储存了大量不稳定能量,为大量降水提供了足够的能量。从图中还可以看到,在105°E附近有一片∂θse/∂z<0不稳定区,有利于强对流发生,对四川西部强降水的出现具有重要意义。第二阶段8日20时(图3b),川西低层风辐合增强,垂直环流圈仍然存在,假相当位温的密集区范围有所扩大。第三阶段9日20时,低层风辐合减弱,但垂直环流圈仍然存在,假相当位温的密集区范围减小并东移。至第四阶段11日08时,低层风辐合与垂直环流圈均消失,假相当位温的密集区东移出四川西部地区。

分析水汽条件发现,此次强降水过程的水汽来源主要有3个地区(图3c):一条来自于孟加拉湾地区带来的西南气流,另一条南海南风带来的水汽,第三条为西太平洋东南风带来的水汽。强降水过程第一阶段7日20时(图3c),3条携带水汽气流汇合后向川西地区输送,在30°N ~35°N,103°E ~105°E 处辐合,为此次降水提供水汽条件。第二阶段8日20时(图3d),孟加拉湾西南风与西太平洋东南风水汽输送均加强,在四川西部地区形成的水汽辐合也加强。第三阶段9日20时,孟加拉湾西南风与西太平洋东南风水汽输送持续存在,但强度有所减弱。至第四阶段11日08时,3条水汽通道输送的水汽明显减弱,降水也明显减小。

4 强降水过程FY-2E云图特征

4.1 红外云图

从红外云图可以看到(图略),7日10时开始有明显的对流云带分别从孟加拉湾、中国南海地区及西太平洋地区北上,在四川盆地汇合并发展。第一阶段8日10时(图4a),对流云带于四川西部名山-大邑-都江堰-什邡一带加强发展成旺盛的对流云团。第二阶段9日10时(图4b),四川西部对流云团范围扩大,强度增强,云团覆盖整个川西地区,该区域对应的红外云图上云顶亮温很低,说明云顶很高,对流发展非常旺盛,形成四川西部强降水天气。第三阶段10日10时(图4c),尽管降水云团仍然位于四川西部,但是强度开始减弱,范围减小,川西强降水天气也逐渐减弱。第四阶段11日10时(图4d),川西云团明显减弱,本次强降水天气趋于结束。同时,从红外云图还可以清晰地看到这次强降水过程有孟加拉湾、中国南海地区及西太平洋地区的3条水汽输送路径,与前面的分析一致。

图4 FY-2E(IR1)红外云图

4.2 相当黑体亮温TBB

从FY-2E红外卫星云图分析可知,7日10时开始四川西部地区就不断有空间尺度大小不一且持续时间不同的强对流积雨云团在盆地内不断生成、发展、消散和再生,因此选取强降水4个阶段中各2个时次相当黑体亮温资料来分析此次过程中积雨云团的演变情况。

从图5(a)可以看到,此次强降水过程第一阶段7日23时,川西地区TBB值基本都达到-30℃,部分地区达到-60℃,说明云顶很高,对流很旺盛,在川西地区形成强对流云带,到8日04时(图5b),四川西部东南部TBB值有所降低,川西北部TBB值有所增大,对应这段时间川西东南部降水增强,北部减弱。同时,川西北部TBB值高于东南部,对应着若尔盖、红原等地降水量小于名山、都江堰等地,说明TBB低值区与降水大值区是对应的,并且TBB值减小过程与雨强增强过程一致。

第二阶段(图5c、5d)为本次强降水过程降水最大的阶段,降水时间为8日20时至9日19时。在这期间,大邑、都江堰、什邡等站均达到小时降水量最大值,降水量超过50 mm/h。8日18时(图略)四川西部地区就有强对流积雨云团生成,TBB值普遍在-30℃以下,部分地区达到了-60℃。从8日21时到23时对流云团不断发展,TBB值不断降低,川西东南部TBB值明显小于北部地区TBB值,都江堰站TBB值达到-58℃,若尔盖地区TBB值为-42℃,这与东南部降水量大于北部降水量相对应。从图5(e)~5(h)中可以看出,3、4阶段四川西部TBB值较前两个阶段有所增大,第四阶段TBB值比第三阶段值大,对应的第四阶段的降水量最少,本次降水过程趋于结束。在此次强降水过程中,TBB值减小过程与雨强增强的过程比较一致,这与陈晓红等[11]指出的TBB值减小过程与雨强增强过程比较一致的结论对应。

为了更清楚地表示强降水过程期间站点TBB值的变化,选取川西东南部的名山、都江堰和川西北部的红原站为代表,统计4个阶段中各2个时次的TBB值,结果见表1。

表1 4个降水阶段TBB值/℃

综合强降水4个阶段TBB值变化特征,从表1可以看到第二阶段TBB值最低,第四阶段TBB值最高,结合降水量发现TBB低值区与川西强降水雨落区有明显的对应关系,但是降水最大值与TBB低值中心位置有一定偏差,降水最大值中心较TBB最大值中心略偏东偏北,这与王小兰等[20]指出相当黑体亮温的最低值并不对应冰晶和含雪量最高值,与降水强度的最大区域在位置上有一定偏差结论一致。

图5 相当黑体亮温图

4.3 云区湿度廓线

图6 第一阶段云区湿度廓线图

强降水过程的第一阶段从7日20时到8日19时,四川西部大部分地区低层到高层的云区湿度均随时间呈现增大趋势。300 hPa上8日02时(图6a)云区湿度多为40%,08时(图6b)云区湿度大值区增大到50%。从中层500 hPa(图6c,图6d)上看,几乎整个四川盆地的云区湿度达到40%以上,川西高原东南侧较北侧更大,大部分区域云区湿度达到50%。从低层850 hPa上看(图6e、图6f),四川西部云区湿度均在50%以上。对比02时和08时云区湿度廓线图可以看出,云区湿度大值区从西南方向不断往东北方向移动,到达四川西部地区,并且川西北部的云区湿度小于东南部的云区湿度。这与川西降水从02时到08时不断增强以及本次降水大值区位于川西西南是吻合的。

图7 第二阶段云区湿度廓线图

第二阶段为本次强降水过程降水最旺盛阶段,四川西部降水量达到极大值。从云区湿度来看(图7),四川西部各层云区湿度在垂直方向上依然是低层大、高层小,从低层到高层湿度减少。与第一阶段相比有明显增大,较大的云区湿度给强降水提供了有利条件。8日21时300 hPa(图7a),四川西部上空云区湿度多在50%以上,川西高原湿度比东南部小,湿度最大值区位于川西东南部什邡附近,云区湿度达到60%以上。8日23时300 hPa(图7b)四川西部整体云区湿度持续为高值覆盖,湿度中心有向东北方向移动趋势。中层500 hPa云区湿度(图7c、图7d)8日21时,整个川西湿度很大,均达到40%以上。川西东南部比川西西北部大,这与西南部降水大于西北部降水是对应的。与300 hPa类似,23时云区湿度大值区有向东北方向移动趋势。低层850 hPa云区湿度廓线(图7e、图7f),川西云区湿度大于60%的区域较第一阶段范围明显扩大,同样川西东南部的湿度大于西北部。8日23时,川西东南部地区依然处于云区湿度大值区,这可能是造成大邑、都江堰等地持续每小时降水超过20mm的原因。

图8 第三阶段云区湿度廓线图

与第二阶段各层湿度相比,第三阶段10日07时各层云区湿度明显减小,但从低层到高层云区湿度大小依然呈现出减小趋势。300 hPa(图8a)和500 hPa(图8b)上云区湿度大值区南移,300 hPa上川西高原北部云区湿度下降到30%,都江堰、大邑等地云区湿度下降到50%,500 hPa上川西高原大部分地区云区湿度也下降到30%,都江堰、大邑等地依然处于云区湿度50% ~60%的大值区内。850 hPa(图8c)上的云区湿度大值区范围明显缩小,川西大部分地区云区湿度下降到了50%,都江堰、大邑等地位于云区湿度的大值区域。

图9 第四阶段云区湿度廓线图

第四阶段为本次强降水过程的结束阶段,从各层的云区湿度图上可以看到,与前3个阶段的各层配置相同,云区湿度值从低层到高层呈现出减小趋势。降水主要受低层850 hPa云区湿度(图9c)影响,川西地区整层云区湿度有所减小,降水量明显减少,预示着川西地区此次强降水过程的结束。

为了更清楚地表示强降水过程期间各站点云区湿度廓线的变化,选取川西东南部的名山、都江堰和川西北部的红原站为代表,统计了降水中不同时次从高层到低层的云区湿度廓线值,结果见表2。

表2 4个降水阶段云区湿度廓线值/%

从表2可以看到,各站云区湿度廓线值与云区湿度廓线图上有同样的特点,同一时次降水期间从低层(925 hPa)到高层(300 hPa)云区相对湿度逐渐减小,说明降水主要受低层云区湿度影响;第二阶段的云区湿度明显大于第一阶段,对应第二阶段的降水量大于第一阶段,说明较大的云区湿度为大的降水量提供了有利的水汽条件;第三阶段云区湿度较第二阶段有所减小,对应的降水量也逐渐减小;第四阶段云区湿度值与第三阶段相差不大,略微有减小趋势,对应着此次强降水过程趋于结束。

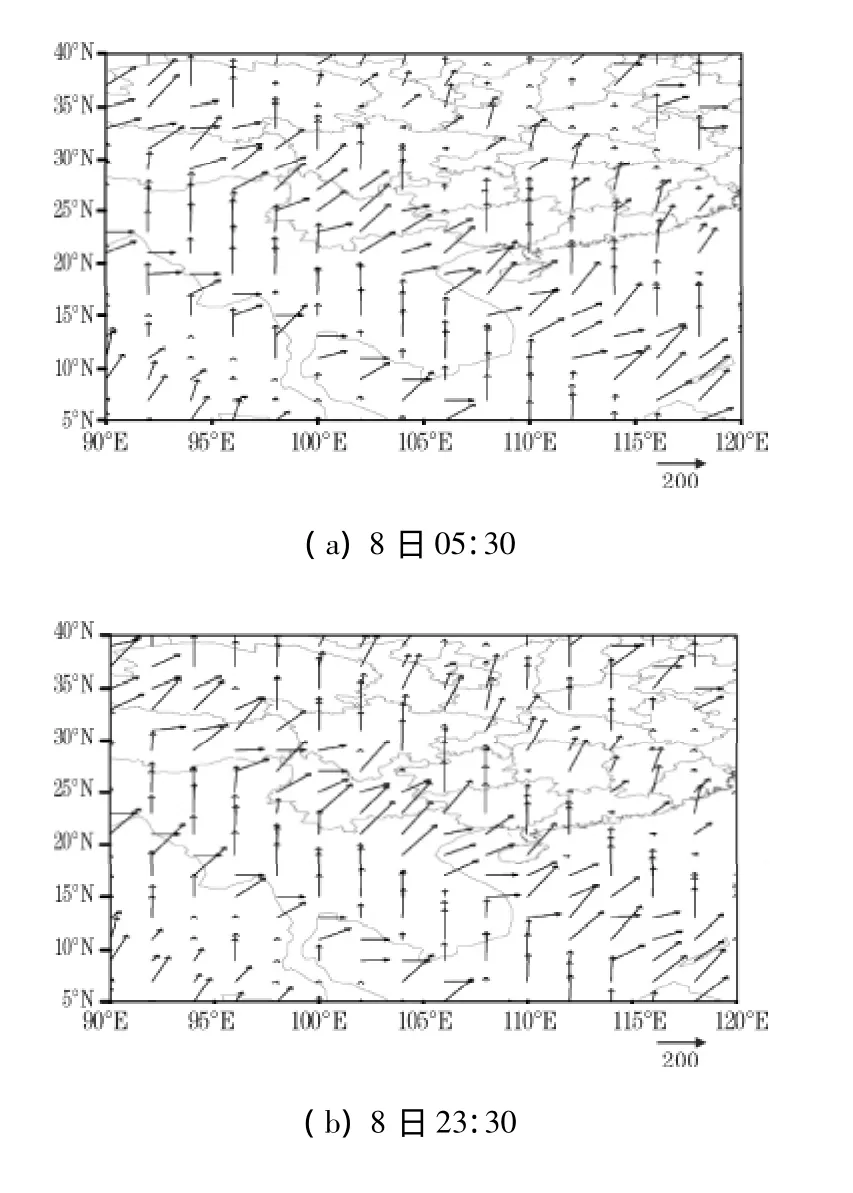

4.4 大气运动矢量AMV

大气运动矢量又称为云导风,主要揭示云的移动规律和大气的运动趋势。从图10可以看到,大气运动矢量图反映出川西地区此次强降水过程中水汽的主要是由来自孟加拉湾对流云携带的,其从南向北形成一个水汽通道,进入到四川地区,此外还有伴随南风从南海带来的水汽,两股水汽在川西地区汇合,造成川西地区强降水天气。这与TBB所反映的此次强降水过程云的运动方向和规律是一致的。

图10 大气运动矢量图

5 结论

(1)本次强降水过程降水量南多北少,分为4个阶段,第一阶段为7日20时至8日19时,降水量较少;第二阶段为8日20时至9日19时,降水主要集中在这个阶段,并且出现降水量极大值;第三阶段为9日20时至11日04时,各站点降水量逐渐减少;第四阶段为11日05时至12日20时,降水量明显减少,强降水过程趋于结束。

(2)本次强降水过程主要受500 hPa高空槽和700 hPa低空切变线高低空相互配置影响;水汽主要有3个来源:孟加拉湾地区的西南气流、南海的偏南气流和西太平洋东南气流。

(3)本次强降水与对流积雨云团发展的强烈程度有密切关系,强降水持续时间与对流云团生命期有关。强降水过程中,云区湿度从低层到高层大小有所减小,降水主要受低层云区湿度影响。川西强降水雨落区域对应TBB低值区,但是TBB低值中心与降水最大值中心在位置上有一定的偏差,降水最大值中心较TBB最大值中心略偏东偏北;TBB值减小过程与雨强增强的过程一致。FY-2E大气运动矢量能基本反映强降水过程水汽来源。

[1] 郁淑华.四川盆地大范围强降水过程的合成分析[J].高原气象,1984,(3):58-67.

[2] 王成鑫,高守亭,梁莉,等.动力因子对地形影响下的四川强降水落区的诊断分析[J].大气科学,2013,(5):1099-1110.

[3] 肖洪郁,郁淑华.副高活动与四川强降水[J].四川气象,2003,(2):8-12.

[4] 陈忠明,闵文彬,崔春光.西南低涡研究的一些新进展[J].高原气象,2004,(S1):1-5.

[5] 黄楚惠,李国平,牛金龙,等.一次高原低涡东移引发四川盆地强降水的湿螺旋度分析[J].高原气象,2011,(6):1427-1434.

[6] 张宗群.西南涡与川西高原强降水关系分析[J].四川气象,2002,(4):14-16.

[7] 张朝辉,李国平,黄楚惠.一次引发四川盆地南部暴雨的西南低涡湿旋转量分析[J].高原山地气象研究,2011,(1):46-50.

[8] 郑京华,董光英,梁涛,等.一次西南涡东移诱发的罕见暴雨诊断分析[J].暴雨灾害,2009,(3):229-234.

[9] 杨金锡,冯志娴.1995年7月25—31日东北地区致洪强降水 TBB场特征[J].气象,1996,(8):31-34.

[10] 陆尔,丁一汇.1991年江淮特大强降水的降水性质与对流活动[J].气象学报,1997,(3):63-78.

[11] 陈晓红,胡雯,周扬帆,等.2007年汛期淮河流域连续性大暴雨TBB场分析[J].气象,2009,(2):57-63.

[12] 张驹,王敏,顾清源.四川2006年“9.3”暴雨过程中TBB与强降水对应关系分析[J].四川气象,2007,(2):7-9.

[13] 江吉喜,范梅珠.GMST-(BB)揭示的1998年长江大水的异常天气成因[J].南京气象学院学报,1999,(3):331-337.

[14] 陈永仁,李跃清.“12.7.22”四川强降水的MCS特征及对短时强降雨的影响[J].气象,2013,(7):848-860.

[15] 范可,琚建华.位涡诊断在云南夏季强降水预报中的应用[J].高原气象,2004,(3):387-393.

[16] 陶丽.西南低涡的气候特征及其与川渝暴雨的关系研究[D].成都:成都信息工程学院,2012.

[17] 齐义君,周艳军,卢宪梅,等.华北东部强降水天气低层风场分型及降水落区[J].气象,2004,(9):1-65.

[18] 冯涛,李迅.利用风廓线雷达资料分析一次强降水过程[A].中国气象学会.中国气象学会2007年年会气象综合探测技术分会场论文集[C].中国气象学会,2007.

[19] 宗志平,张小玲.2004年9月2~6日川渝持续性强降水过程初步分析[J].气象,2005,(5):37-41.

[20] 王小兰,程明虎,崔哲虎.对流性降水云辐射特性研究[J]. 气象,2005,(9):3-7.