打破教学改革的“神话”——对当前中小学校教学改革的理性分析

2015-11-29郑玉飞

郑玉飞

(山西大学 教育科学学院,山西 太原 030006)

进入新世纪以来,伴随着新课程改革的推进,广大中小学校的教学改革进行得轰轰烈烈。如今的基础教育界,几乎找不到一所没有进行教学改革的学校,改革的学校也大多提出自己的教学改革模式。与此同时,教学改革就意味着教学发展,教学改革就等同于教学质量的提升,诸如此类的观念也流行于广大学校乃至社会。学校教学改革就如同神话[1]一般,在我国基础教育领域蔓延开来。在此期间,基础教育改革领域也诞生了神话般的教学改革典型。“教学革命”“教学奇迹”“教改先锋”“教改旋风”等这些有着耀眼光环的学校吸引着全国教师参观模仿。那么,改革就意味着成功,改革就等同于发展,这样的“神话”是如何造就的? 而神话般的教改典型又是如何诞生的? 对这些问题的追问和思考,或许能够帮助我们冷静看待教学改革,理性对待学校教学改革的成果。

自上而下以行政命令推动的教学改革,能够实现教学改革的整体推进。在学校层面的表现,就是学校集全体之力开展教学改革。为了提升改革效果、规范与深化改革,学校建立和完善相应的组织机构,用配套的规章制度来管理改革,确保改革效果的最大化。大量实践证明,这些措施和形式也的确推进了改革,促使一批卓有成效的改革成果的产生。但是,以整体化推进,有规范的组织保障及制度化的教学改革,也会抹杀教学的个性,减损改革效果,甚至会损害改革。然而,通常情况下,人们往往只看到教学改革的正面宣传效果,忽视改革的实际成效。这样,教学改革逐渐被推向神坛,成为偏离真实教学改革的“神话”。本文通过分析学校教学改革的整体化、组织化及制度化的形成过程及其所带来的双重效应,揭示教学改革神话形成的原因,试图打破教学改革的神话,还教学改革以本来面目。

一 学校教学改革的整体化:提升效果与抹杀个性

“校本”①郑金洲将“校本”的含义界定为三个方面:为了学校、在学校中,基于学校。详见郑金洲:《走向“校本”》,载《教育理论与实践》2000年第6期,第12 页。理念是新课程改革推行的重要理念,它的推广和实施促使学校的活动以本校为出发点,解决学校自身的问题,为了本学校而进行,学校具有了校本发展的视野。结合当今学校教学改革的特点,我们发现“校本”理念促使学校的改革逐步走向以学校为整体来进行,学校有了明显的整体观念。以往的教学改革,往往是教师个人的改革,或者是某一学科,某年级的单一改革,而如今的教学改革,大多成为学校的集体行为,成为教师全民参与学校的教学改革。学校成立教学改革小组,设定改革目标、制定规章制度、设立评价标准,学校教学改革成为有组织和有制度的活动。

“校本”即“以学校为基础”,“以学校为本”。几乎所有的课堂教学改革都是基于学校自身的课堂问题,在本学校中,进行着为了本学校的改革。20 世纪80年代以来,我国基础教育界相继涌现出很多响当当的教学改革模式:卢仲衡的中学自学辅导教学模式、段力佩的读读、议议、练练、讲讲教学模式、黎世法的异步教学模式、李吉林的小学语文情境教学模式、邱学华的小学数学尝试教学法、魏书生的中学语文六步教学法,等等。这些教学改革模式大多是在具体学科教学中进行,在局部教学实验基础上,逐步形成的具有个性化特征的教学模式。其适用范围也多在相应的具体学科,学科适应性相对较窄。随着改革的深入,教学改革者认识到课堂教学的许多问题,很难通过教师的个人努力完成,需要教师团队的配合完成。从20 世纪90年代到21 世纪初,以学校为整体,综合推进的学校教学改革模式出现了,比如,北京市十一学校的教改模式、洋思中学的“先学后教,当堂训练”模式、杜郎口中学的“三三六”教学模式等。在学校层面整体推进的教学改革模式,涵盖多学科,全体教师共同参与能够整合校内的多种资源。在整体上对改革进行目标、策略、资源的整体规划和设计,能够全面深入课堂内部,带动课堂教学的整体变革。从学校局部,小范围,单学科的教学模式到学校全局,全学科,全员参与的教学改革,学校教学改革进入了整体化改革时代。

其实,教学改革上升至学校层面的整体行为,不仅是出于课堂教学问题自身的复杂性,更多是出于课堂教学问题之外的其他因素。为满足社会团体、教育行政部门、校长、教师、学生等相关利益群体对提升教学质量的期望,学校发起学校层面的教学改革。进行整体的教学改革,学校可以为改革获得内外部的支持,为改革赢得合法性,反过来,合法性又可以从多方面进一步推动教学改革。首先,合法性可以发挥其强制性功能推动改革。有了整体的教学改革,学校可以用教学改革的名义,要求所有教师参与改革,并用相应的强制性奖惩机制来考评教师,以保证教学改革的推行。其次,合法性利用其对价值观和规范遵从的功能推进改革。在教学改革能够提升教学质量的价值观引导下,教师在改革之初通常会抱着尝试心理参与教学改革。如果改革初见成效,教师会加深对改革的认同,以更大的精力投入改革;如果改革未见成效,教师会对改革进行怀疑和徘徊。这时学校就会采取措施,或用规范的改革措施来诱致教师认同改革,或用强制的奖惩措施迫使其继续改革。再次,合法性能够形成共同价值的功能。在改革中校长、教师、学生等相关利益群体如果能够在改革促进学生发展、提高教学质量等方面,与学校的教学改革目标、手段和措施等逐步达成共识,则会推动改革的更大发展。而合法性的强制性、规范性以及认知功能之间构成紧密关联的“合法性连续体”,功能的发挥要依托于学校教学改革的具体措施。学校用关于改革的规章制度等外部强制性措施,制约的是教师对改革行为的预期。在教学过程中,教师实施的具体改革措施,会逐步内化为教师群体对改革的价值观和规范,进而对其他教师,尤其是对改革持排斥态度的教师,产生合法性的压力,而这种外生性的合法性压力有可能逐渐被所有教师从认知方式上所接受,从而最终内化为他们的共同价值。

学校教学改革的整体化,能够在学校教学发展的整体设计和策略选择上,在现有资源的合理配置上,在统一和协调教师对改革的认知上,在实现学校改革整体目标等方面发挥积极作用,推进教学改革。但以整体化方式推进教学改革还存在不少弊端,如果以单一的方式统领整个学校,涵盖所有科目,就像“一校一品”“一校一模”那样的形式来推进,无疑会抹杀教师教学改革的个性,忽略各学科教学的差异性,更无视学生的个性。以整体化方式推进的教学改革,往往是学校校长个人教改思想的展演,而忽略学校其他成员的改革智慧。学校的教学改革过度依赖校长的个人特质,很容易导致在更换校长之后,学校教学改革无法继续维持或进一步深化的后果,是改革成为“短命”的改革,不可持续的改革。另外,以整体化方式推进,还需要将改革建立在全员切实参与的“真改革”的基础上,否则在整体改革的外表下可能出现表里不一的“伪改革”。可见,在整体化改革形式的庇护下,学校或教师也可能会进行与提升改革绩效无关的活动,他们只是遵从了改革的仪式,换来的只是改革外在的合法性。

二 学校教学改革的组织化:规范改革与减损效果

在组织社会学中,一般把组织视为“人们为了共同实现某一纲领或目的,并根据一定程序和规章而做出行动的社会联合体。”[2]如今的学校教学改革是学校为了实现教学质量的提升,依据素质教育和新课程改革的理念和要求,而采取的一系列改革的手段和措施的总称。从这个描述性定义来看,学校教学改革满足了组织定义的基本要求,能够将学校教学改革视为一个组织。进一步而言,我们还可以从组织理论中关于组织的要素来考察。借用组织学研究者奈德勒和图什曼(Nadler and Tushman) 的“协同框架”模型[3],对其中的要素进行逐一分析,分析其成为组织的可能性。在组织的协同模型中,组织的基本构成要素包含六个方面:环境、战略与目标、工作与技术、正式组织、非正式组织、人员。

首先看环境与目标。任何组织都是在一定的物理、技术、文化和社会环境中存在的,并且要与这些环境相适应。学校教学改革处在学校内部的组织环境中,有固定的场所和稳定的外部环境,并进行着专业的技术性活动,也与学校外部的相关个人或团体进行着交流和合作。组织的战略是组织为获得出色的绩效而进行的一系列选择,而目标则是对绩效做出的具体规定。学校在设计和谋划教学改革之前,一般会对教学改革进行战略设计,确定教学改革的目标。这些目标或是提升学生的学业成绩,或是培养学生的综合素质,或是提高教师的专业素养,等等,是改革的目标引导着改革前进的方向。

其次看技术与人员。要将战略和目标转变为现实,组织需要进行一系列的工作,借助具体的技术才能完成任务。学校教学改革需要参与者运用专业的教学技术与管理技术来完成教学改革的任务,实现教学改革的目标。而组织参与者是运用技术的人员,他们个人的知识、技能、兴趣、爱好等对组织而言非常重要。学校教学改革中领导改革的校长、参与改革的教师、辅助改革的技术人员等参与者的知识、能力、兴趣、爱好等会影响改革的运行,同时,他们的年龄、性别、民族等人口统计学特征对组织的结构和运行也有重要影响。

最后看正式组织与非正式组织。正式的组织通常有着明确的组织分工和一定程度的明文规定,组织内各部分相互分工和合作,共同完成组织的目标。学校教学改革一般由校长办公室领导,各年级组或各学科教研组进行分工负责。相关的科研组织和培训机构负责参与者的教学和科研能力的培训和提升,也有相关的考核组织和条例对组织成员的绩效进行考评和奖惩。组织结构依托学校的组织结构,以年级组或教研组形式划分任务,或依据教学改革项目和任务进行分块管控。正式组织只是组织的外显形式,不是组织的全部,组织还包括那些影响组织运行的内隐因素。组织的文化、价值取向、社会网络等通常是非正式组织的重要成分。学校教学改革的文化与学校整体文化相联系,改革发起者的教育理念与价值取向,改革参与者的教学理念、教学方式、合作方式,以及发起者与参与者的理念是否协调一致,等诸多因素都是学校教学改革中极为重要的文化。另外,改革发起者内部、参与者内部,以及二者之间在工作范围之外的沟通和交流,也是分析组织的重要维度。

学校教学改革依托学校组织,具有自己的组织要素,符合组织构成的条件,我们能够把其作为组织来加以分析。学校教学改革是处在学校教育组织的范围内,在素质教育目标的统领下,按照学校培养目标的规划和设计,由具体的组织机构将学校的人、财、物,进行有效的调配和整合,在具体专业活动的支配下最大限度地实现教学效率的提升,完成教学改革目标的组织。需要说明的是,学校教学改革组织的这六个要素正如协同模型所主张的那样,它们是彼此协作的,其中每一种要素对其他要素都有影响,同时也受到其他要素的影响。同时,它们还是一个大的系统,离不开大的改革环境,对学校教学改革组织的分析不能脱离学校环境,不能脱离教育改革以及社会转型的大环境,否则我们无法把握学校教学改革的组织实质。

学校教学改革成为组织,就有自身的组织特性,还有维持自身生存下去的相对独立性。作为组织的学校教学改革,与其他组织一样,需要面对技术环境和制度环境两类环境。对于学校教学改革组织而言,其技术环境是能够促进教学改革效率提升的关于教与学的技术系统,而其制度环境就是与学校教学改革相关的社会氛围、关系网络、规则与信念等潜在环境。相对而言,学校教学改革的制度环境比其技术环境更为重要,它制约了环境资源的可利用范围和程度。[4]

这里用斯科特(W.Richard Scott) 提出的三个维度分析组织的制度环境:规制性、规范性、文化—认知性。学校进行教学改革,提升教学质量,实施素质教育以及新课程理念,这是学校遵照教育行政部门的相关规定进行的改革,是与教育行政部门保持一致的组织行为。组织与国家、政府的规则和命令步调一致,是在为自己的生存寻找合法性空间,而这要比教学改革的具体措施更重要。例如,某学校在教学改革之初,按照“新基础教育”理论实施的教学改革未被管理该校的上级教育行政部门所认可,学校就只能“顶着压力悄悄地摸着石头过河”。但是,当上级行政部门开始认可该校的教学改革后,“学校的境遇在瞬间发生了天翻地覆的变化”[5]。教育行政部门的意识和指令,规制着学校的教学改革措施和行为,而学校教学改革措施的推行,也需要借助行政的手段。洋思中学和杜郎口中学改革的成功,多种“强势推进”[6]的实施策略发挥了很大作用。制度环境的规范性维度为教学改革的理念和行为提供了共同价值观和规范。教学改革遵守这些规范,比如,常见的“合作探究”“小组合作”“先学后教”等新的教学理念,能增强外部的认同,延长组织的生存时间。这些价值观和规范是当前教学改革中默认的规范,大多数人相信它,而不管其是否能够得到验证,是否经得起检验。遵守这些基础教育界广泛信仰的价值观和规范,改革所获得的象征意义远大于它们能够带来的实际教学效果。文化—认知维度是组织与环境在交互中形成的共同认识和理解。事实上,组织面临的制度环境有很多,学校教学改革组织要选择何种制度环境,选择哪些理念来实现组织目标,与组织成员对组织内部条件与外部环境的深刻认识密切相关。比如,洋思中学和杜郎口中学面对农村中学的落后条件,广大农村孩子无法升学的现状,他们选择从改变学生学习方式入手,暂时放弃对学生进行其他兴趣和能力的培养,狠抓学生学习成绩,为他们赢得升学的机会。这两所学校的教学改革与其制度环境中文化、认知、信念相一致,他们的改革获得了成功。

学校教学改革通过制度环境的规制性、规范性和文化—认知性等机制在为组织赢得更大的合法性的同时,也对改革的技术环境带来影响,进而影响改革的成效。上级教育行政部门的指令在为改革提供政策、资金、技术支持的同时,也束缚了学校教学改革的手脚,忽视教师教学特点、学科特点,使学校教学失去了个性化改革的空间。而许多学校的强制推行策略,不顾教师参与改革的意愿和积极性,剥夺了教师进行个性化教学试验的自由和权力。新课程改革倡导的理念,树立了学校教学改革的价值目标,引导和规范了课堂教学形式,但也出现了“四不像”的探究、“形式化”的合作、“走过场”的小组等现象,使课堂教学改革流于形式化。时下社会上流行的以升学率和学业成绩为判断学校质量好坏的唯一标准的价值导向,迫使许多学校把提高升学率作为进行教学改革的唯一目的,改革目标窄化、改革重点偏离、忽视学生其他能力的培养,使改革失去更大的价值。可以说,学校教学改革的组织化凸显了制度环境的约束力,减损了学校教学改革的实际效果。

如今,许多学校在进行教学改革的同时,还在进行着德育改革、绩效工资改革、人事管理改革,后勤管理改革等方面的改革。这些改革与教学改革类似,也符合组织的基本定义,有着组织所涵盖的几个要素,也能够将其视为特定的组织,用相关的组织理论进行分析。它们与学校教学改革组织共同形成学校改革的组织群落,都产生在学校教育改革的大背景下,共同为提升学校教育质量而存在。学校内的多个改革组织群落,形成学校改革生态系统,能够共同“抵御”环境波动带来的冲击,能够更好地适应大的变化和不确定的环境。与此同时,由于共同存在于学校系统中,这些改革不得不受到组织“生态密度”规律的影响,一方面,学校改革组织越多,意味着可用资源越多,能够对各类改革起着鼓励和推动作用;另一方面,改革组织越多,同时意味着消耗资源越多,组织会在资源有限的情况下被迫停止或形式化地存在。“密度的变化既表示资源的充裕程度,也反映争夺资源的竞争程度。”[3]考虑到学校改革组织的生态系统特性,学校在推进各类改革的过程中,要适度控制改革的规模,同时还需积极拓展,争取资源,为改革组织的生存和发展提供更多机会。

三 学校教学改革的制度化:深化改革与趋向神话

长期以来,学校在追求升学率和提升学生综合素质两大基本任务的裹挟下前进着,时常在这两大任务之间进行着艰难的抉择。尽管教育行政部门采取了多种措施,但许多学校在如何改革,怎样进行有成效的改革方面仍无计可施。在此情形下,学校和社会急需新的教学改革形式的出现,以解决学校教育所面临的难题。萨奇曼(Mark Suchman) 的“需求”解释说认为,如果现有的制度无法提供满意的应对措施,“行动者在应对那些没有预订方案但又重复发生的问题的需要”[7],新的改革措施就会被设计出来。“洋思经验”、“杜郎口经验”的出现正是在解决学校困境中诞生的。两所学校都是在学校濒临绝境的关键阶段,在生源、师资、设备、理念及内外环境极其恶劣的情况下,由两所学校的两位校长在充分认识本校现状,个性理解教育理念的基础上,大胆改变教师教学方式,学生学习方式,开创出新的教学改革模式,学校教学改革的新制度出现。

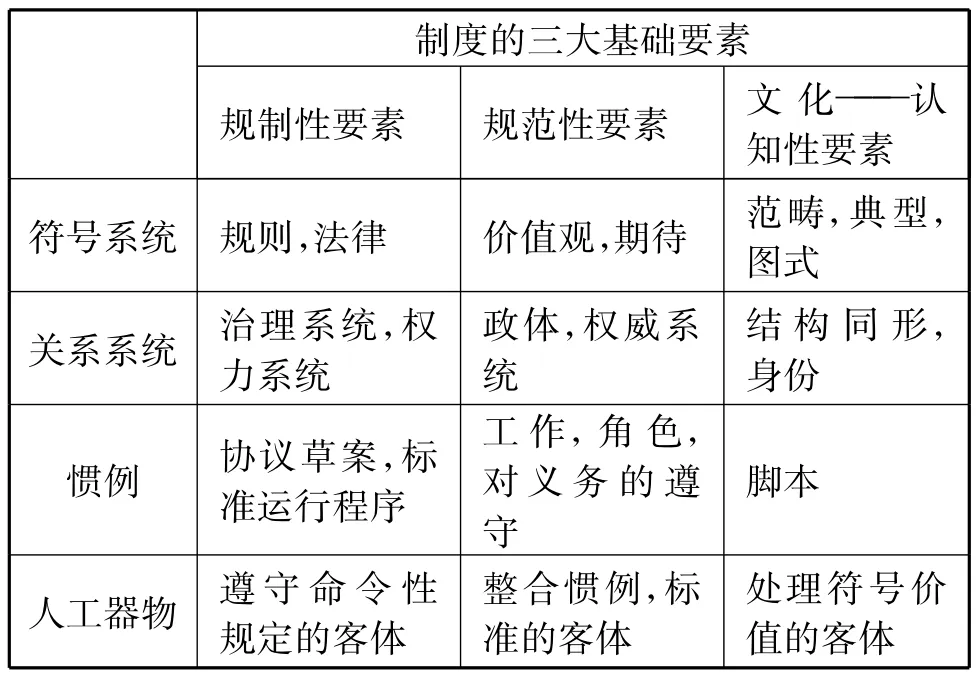

新制度需要获得规范与认知的认可,并逐渐被视为当然而被广泛接受,新制度才能生存下来,这就是制度化的过程。换言之,就是传递新制度,扩散新制度的过程。关于制度扩散的方式,学者们提出了几种不同的解释:有强调人们采纳新结构和行为的不同力量或动机的形式,将制度扩散分为强制、模仿和规范三种机制[8];有用需求与供给模式进行解释[9],强调需求导致制度扩散的理论,着重分析的是需求方的特征和条件,而强调供给导致制度扩散的理论,重视制度传递者的中介作用。其实,研究制度扩散,从研究促进扩散的代理人或传递者的属性和行为,比研究制度扩散的对象或接受者的属性和行为更为有用。[7]本文就从研究制度扩散者入手,分析教学改革的制度化过程。制度扩散需要制度传递者发挥传递作用。上文提到的斯科特曾经界定出四类制度传递者:符号系统、关系系统、惯例和人工器物。具体到学校教学改革制度的传递,这四类传递者分别行使不同的职责,发挥不同的作用。

表1 制度的基础要素及其传递者[7]

从上表1 中可以看出,制度基础的三大基础要素侧重点各不相同。以“洋思经验”和“杜郎口经验”的传递为例,由于这两所学校教学改革的“非典型”①邱华国总结出“非典型”教改的三个特征:一是学校薄弱的特殊背景;二是学校的领头人——校长学历不高、理论不精的特殊身份,但是其又对教育的本质有着自己朴素而又深刻的认识;三是对课堂教学改革整体强势推进的特殊方式。详见,邱华国:《“典型”的教改在哪里?》,2007年4月27日《中国教育报》,第5 版。特征,许多学校学习他们的教学改革经验,并非出于上级行政部门命令的要求,而是出于好奇心理和“取经”目的的自愿行为,所以,在这里我们可以从制度基础中的规范性和文化—认知要素的两方面进行分析。洋思中学和杜郎口中学两所普通农村中学的教学改革能够成功,能够成为全国各地学校学习的对象,根本之处在于他们的经验一定程度上解决了提高升学率与解放学生学习主动性之间的矛盾,同时这些经验还符合新课程改革极力倡导的学生主动参与、乐于探究、小组合作的学习方式。这种新的教学改革制度符合学校追求高升学率的价值观,满足了人们对解决此问题的期待,在全国范围内树立了容易模仿的成功典型,这正是规范性与文化—认知性要素中关键的符号系统。这些符号系统承载着传递新制度的功能。同时,现代媒体的符号系统也发挥传播功能,推动全国掀起学习洋思和杜郎口经验的热潮。各地教育记者在报纸、期刊、书籍、电视、网络上的深入报道和经验总结是重要的传递者,而教育官员、教育研究者、广大教师在参观和访问之后的亲身经历和口耳相传也推动了新经验的传播。

制度也可以通过关系系统来传递,从文化—认知性基础要素看,不同层面的关系结构和身份编码影响了制度的传递。洋思经验和杜郎口经验在媒体和参观者的描述中,被定位为“教学神奇”和“课堂改革的UFO”[10],这样的编码很容易被摸索了很长时间,仍没有找到改革出路的学校所接受,继而被“神话”,成为他人竞相参观和模仿的对象。参观结束后,起初学校通常会对这些经验进行简单复制和模仿,比如,从“先学后教”、“10 +35”、“围坐”等关键符号入手,以课堂教学形式上的同形来践行改革。众多教育行政部门、官员、学者的大力提倡和号召,利用他们的领导权威和学术权威也推动制度的传播。

惯例作为制度的传递者,常常是以行动者默会的知识、没有明文规定的知识和信念为基础的,是一种深层的、根深蒂固的认识。学校教育应该以教学质量为根本,教学质量的基本表现是学生的学业成绩、学生的升学机会,这是我国基础教育工作者长期形成的普遍的教育信念,更是潜藏在普通国人骨子里的朴素认识。洋思中学和杜郎口中学吸引眼球的地方就是他们在“三流的硬件、三流的生源、三流的师资”[11]的农村中学获得了一流的教学质量。而这正好满足了广大学校,尤其是低升学率学校的需求。带着提升学校教学质量,提高升学率的习惯性目的,来自各地的教师拥至洋思和杜郎口参观学习,这是我国教育工作者的习惯化行为使然,是惯例推动制度传播的表现。

人类在有目的活动中生产、创造和传播的物质客体,即人工器物,能够促进和加速制度的传播。“最先进的人工器物是嵌入在硬件、软件中的复杂技术。”[7]洋思和杜郎口两所中学在绝处中能够逢生,靠的就是他们的技术,能够在全国刮起“旋风”也在于他们的课堂教学模式。洋思的“先学后教,当堂训练”和杜郎口的“三三六模式”将学生的自主学习放在首位,放手让学生自由地参与、探究、合作,调动学生的学习热情和积极性,极大地发挥学生学习的能动性,这其中有很好的经验和技术。这样的课堂教学模式满足了素质教育的需求,符合新课程改革的基本理念,他们的技术确实够先进。同时,他们成功的起点只有“三流”,但却获得了“一流”的结果;他们的教改是“非典型”的,但却吸引了全国各类条件学校去学习,这也是他们教学改革的非凡之处。正是两所学校教学改革的技术优势推动了新的教改制度的传播。

制度通过传递者的传递实现了制度的扩散,扩散的结果就是制度化。制度化是某种模式的一种特定状态或特征,制度化既是静止的状态也是动态的持续过程。对于学校教学改革而言,判断其是否进入制度化阶段,还可以用前表1 中所列制度的三大基础要素来判断。如果学校教学改革在规制的、规范的、文化—认知的三个方面出现了局部的或全部的实践活动,那么,学校教学改革在一定程度上就实现了制度化。而对规制、规范、文化—认知三个基础要素的满足和实现程度不同,表明学校教学改革处于不同的制度化程度或水平。从这个意义上说,学校教学改革的持续推进就是在推动改革的制度化程度,提高改革的制度化水平,就是深化改革。低水平的制度化形式,往往是表层的,形式化的,高水平的制度化形式,则是内生的,表里如一的。另外,在新制度主义者看来,学校本身作为受强制度环境,弱技术环境控制的组织[12],约束学校发展的往往是外在的合法性,而非内在的教学效率,教学改革的技术系统与学校的正式结构之间的关联就非常微弱[13]。因此,学校无论是在教学改革的低制度化阶段,还是高制度化阶段,学校教学改革很容易趋向仪式性的遵从,成为虚构的、非理性的“神话”。

综上所述,在自上而下的教育改革推动下,三级课程管理体制的推行,带动“校本”理念的发展,“校本”理念的逐步深入,引发学校教学改革整体化时代的到来。整体化推进学校教学改革能够优化配置校内外的多种资源,促使改革获得最大效果的同时,也会挫伤教师进行个性化教学改革的积极性,抹杀教学个性。教学改革作为学校的整体行为,学校在改革目标、技术、正式组织、参与人员等方面组成专门的组织结构,教学改革逐步组织化。教学改革的组织化能够保障教学改革进行规范有序的实施,但是改革如若过度追求外在的合法性,则会减损改革的实施效果。在制度传递者的推动下,学校教学改革逐步制度化,学校在提升制度化水平的同时,就在推动改革向纵深发展。然而不同制度化水平的教学改革,会产生不同程度的仪式化和形式化的教学改革行为,促使改革逐步趋向神话。可以说,学校教学改革的整体化形式启动了教学改革成为神话的可能性,学校教学改革的组织化为教改神话提供了组织载体,学校教学改革的制度化则为教改神话提供了制度外壳。

因此,学校在具体的教学改革过程中,不能只顾追求改革的外在合法而神话教学改革,也不能过度神话已有的改革典型。社会、教育行政部门以及学校需要采取多种措施鼓励和推进多种多样的原发的和内生的教学改革。比如,对社会而言,改善学校教学改革所面临的制度环境,营造新的教学质量观,为学校教育松绑,让学校的教学质量不再过度依赖升学率;对教育行政部门来说,简政放权,实行管办评分离,用弹性管理来引导改革,使学校能够在有效配置现有资源的基础上,集中力量进行教学改革;在学校层面,学校要鼓励教师进行个性化的、科学的教学实验,构建多样化的教学模式等等。这样方能不迷信神话,脱离神话,开展有个性、有成效的教学改革。

[1]John W.Meyer,Brian Rowan.Institutionalized Organizations:Formal Structure as Myth and Ceremony[J].American Journal of Sociology,1977,83(2) :340-363.

[2]袁 方.社会学百科辞典[Z].北京:中国广播电视出版社,1990:791.

[3]W·理查德·斯科特,杰拉尔德·F·戴维斯.组织理论——理性、自然与开放的视角[M].高俊山,译.北京:中国人民大学出版社,2011:22,290.

[4]马健生.学校改革的机制与模式:组织行为学的观点[J].比较教育研究,2003(3) :41-46.

[5]朱乃楣,等.浔阳之路:从选择探索到扎根内生——上海市普陀区浔阳路小学转型变革史[M].福州:福建教育出版社,2014:48.

[6]崔其升,邱学华,谢金国.崔其升与杜郎口经验[M].北京:首都师范大学出版社,2011:63.

[7]W·理查德·斯科特.制度与组织——思想观念与物质利益[M].北京:中国人民大学出版社,2010:114,141,88,93.

[8]DiMaggio Paul J,Walter W.Powell.The Iron Cage Revisited:Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields[J].American Sociological Review,1983,48(2) :147-160.

[9]Lawrence A.Brown.Diffusion of Innovation:A Macroview[J].Economic Development and Cultural Change,1969,17(2) :189-211.

[10]李炳亭,刘 文.杜郎口旋风[M].济南:山东文艺出版社,2006:47.

[11]蔡林森,邱学华.蔡林森与洋思经验[M].北京:国际文化出版社,2005:6.

[12]沃尔特·W.鲍威尔,保罗·J.迪马吉奥.组织分析的新制度主义[M].姚 伟,译.上海:上海人民出版社,2008:134.

[13]海因兹-迪特·迈尔,布莱恩·罗万.教育中的新制度主义[J].郑砚秋,译.北京大学教育评论,2007(1) :15-24.