“十二五”时期我国经济社会发展的成就与问题*①

2015-11-10陈志光李华香李善同

陈志光,李华香,李善同

(1.天津社会科学院 社会学所,天津,300191;2.清华大学 公共管理学院,北京,100084;3.国务院发展研究中心 发展战略与区域经济研究部,北京,100010)

“十二五”时期我国经济社会发展的成就与问题*①

陈志光1,李华香2,李善同3

(1.天津社会科学院社会学所,天津,300191;2.清华大学公共管理学院,北京,100084;3.国务院发展研究中心发展战略与区域经济研究部,北京,100010)

总结分析“十二五”时期我国经济社会发展取得的成就和存在的主要问题,对于认识“十三五”时期我国发展所面临的现实基础、机遇和挑战、发展潜力等具有重要的意义。“十二五”时期,我国经济发展进入新常态。经济发展取得了显著的成果,但提质增效任务依然艰巨;经济可持续发展动力正在更替;城镇化水平迅速提高,但质量有待进一步加强;社会建设投入力度不断增大,包容性有待进一步增强。展望“十三五”时期,发展的潜力和新的经济增长点值得进一步发挥。

“十二五”;高效;包容;可持续;潜力

国际数字对象唯一标识符(DOI):10.16456/j.cnki.1001-5973.2015.05.008

一、引言

“十三五”时期是我国现代化建设进程中非常关键的五年,是我国全面建成小康社会宏伟目标胜利实现的关键时期,是确保全面深化改革在重要领域和关键环节取得决定性成果的关键时期,也将是确保转变经济社会发展方式取得实质性进展的关键时期。所以,回顾和分析总结“十二五”时期经济社会发展的成就和问题,对于认识“十三五”时期发展所面临的现实基础、机遇和挑战等具有重要的意义。“十二五”时期,经济发展进入新常态。中国经济从高速增长转为中高速增长;中国经济结构不断优化升级,第三产业、消费需求逐步成为主体,城乡区域差距逐步缩小,居民收入占比上升,发展成果惠及更广大民众;中国经济从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。

“十二五”时期是我国经济社会发展极不平凡的五年,是面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内发展改革稳定任务的五年,也是长期以来积累的结构性矛盾进一步暴露的五年。党中央、国务院带领全国人民坚持以经济建设为中心,推动实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展,全力推进改革开放。国民经济在新常态下平稳运行,发展质量不断提高、结构调整出现积极变化。但在此期间仍存在提质增效任务艰巨、基本公共服务均等化水平有待提升等一系列突出问题。

二、经济发展成果显著,提质增效任务艰巨

(一)整体国力继续提升,经济增速趋缓

1.经济发展取得新成就

“十二五”规划实施以来,经济社会发展取得新成就,宏观经济总体目标实现良好,国家综合实力不断增强。国内生产总值从2011年的47.31万亿元上升到2014年的63.6万亿元。自2010年中国经济规模超过日本后,“十二五”期间,一直保持世界第二大经济体的地位,大国地位备受关注。随着中国不断融入全球经济,中国的发展不仅反映在自身水平的提高上,同样也成为其他国家和地区经济发展的重要拉动力量。根据世界银行数据,我国 GDP占世界份额的比重由2011年的10.4%上升到2014年的13.3%。我国为全球经济增长的贡献卓著。

我国各项经济总量指标达到了相当规模,但巨大的人口基数使得人均收入水平还较低。根据世界银行的图表集法,我国人均国民收入从2011年的4940美元上升到2014年的7380美元。我国在2000年左右,实现了由低收入国家迈入中低收入国家行列,2010年实现了由从中低收入国家迈入中高收入国家行列。①李善同、吴三忙、何建武:《十三五时期中国经济社会发展面临的环境与发展新要求》,《北京理工大学学报》(社会科学版)2015年第4期。不过,无论是按照汇率法还是按照购买力平价(PPP)标准,人均 GNI在世界银行所列举的200多个国家中仍然排80多位,我国发展的任务仍然很艰巨。我国仍然是一个发展中国家,但距离高收入国家越来越近。

2.经济增长处于中高速,下行压力大

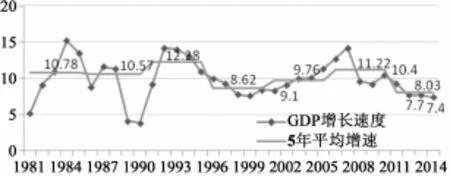

如图1-1所示,从五年平均增速看,“八五”时期经济平均增速最高,达到12.28%。“九五”时期增速有所下降,为 8.62%。“十五”和“十一五”经济增速又开始上升,平均增速分别达到9.76%和11.22%。在“十二五”时期的前四年,我国经济平均增速下降到8.03%。回顾1996到2010年可以清楚地看到,我国经济增速从“九五”时期的8.62%上升到“十一五”时期的11.22%,经济增长速度处于上台阶期。进入“十二五”时期,经济增长速度从2011年的8.03%降到2014年的7.4%,连续四年经济增速下降,经济下行压力大。经济增长速度开始下台阶,经济增速进入换挡期。

图1-1 1981-2014年我国GDP增长速度变化趋势

事实上,从国际经验来看,从高速增长过渡到中高速增长、再过渡到低速增长是历史的必然。根据世界银行统计显示,“二战”后连续25年以上保持7%以上高增长的经济体只有13个。正如表1-1所示,日本、韩国、德国和我国台湾地区在经济保持一定时间的高速增长后,均有所回落,如日本1946年至1973年年平均增速高达9.4%,1973年后经济增速回落,1973年至1983年年平均增速仅为3.2%。所以,中国经济增长速度的下降也是经济规律使然。

表1-1 高收入阶段的经济减速

(二)供给侧与需求侧动力出现新变化

1.资源配置效率不断提高,全要素生产率增速下降

“十二五”时期,劳动力、土地等资源的配置效率不断提高。2011-2014年劳动力持续地从低生产率水平的农业转向生产率水平更高的第二和第三产业。从就业人口可以看出,第一产业就业人口从2011年的26594万人下降到2014年的22790万人,而同期第二和第三产业分别从22544万人、27282万人上升到23099万人和31364万人。相应的,第一产业就业人口比重从2011年的34.8%下降到2014年的29.5%,第三产业就业人口比重从35.7%上升为40.6%,同期,农民工数量从25278万人增加到27395万人,大量相对低成本的农村劳动力进城,满足了城市对低层次劳动力的需求,促使劳动力资源的合理配置和有效利用,从总体上降低了城市人口的年龄结构和供求成本。劳动力的迁入增加了城市劳动力的供给,也催生了劳动力市场的发育,形成了由市场配置劳动力资源的新机制①世界银行、国务院发展研究中心:《2030年的中国:建设现代化和谐有创造力的社会》,北京:中国财政经济出版社,2013年。。

随着劳动力的转移,土地资源配置效率也不断提高。农村人口向城镇聚集,农民人均耕地占有量提高,推动农村土地的相对集中,为实现农村土地规模化流转创造机会,为农业规模化经营创造条件,将推动农业产业化和组织化,从而降低农业生产成本,提高生产率。

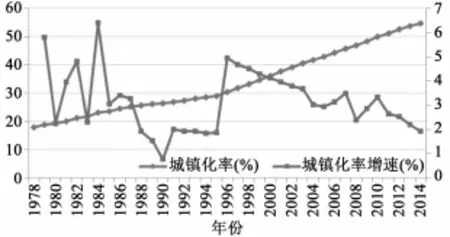

表1-2 中国经济增长的核算结果

然而,全要素生产率对经济增长的贡献下降。②何建武:《中国经济增长十年展望(2014-2023):在改革中形成增长新常态》,北京:中信出版社,2014年。绝大部分实证研究文献认为,尽管资本投入是我国以往高速增长的首要推动因素,研究结果表明,金融危机以来中国的全要素生产率年均增速,比之前二三十年平均水平下降了1个百分点以上。而近两年来全要素生产率出现了进一步的下降迹象③刘世锦、刘培林、何建武:《我国未来生产率提升潜力与经济增长前景》,《管理世界》2015年第3期。。

2.三驾马车作用更加均衡,需求潜力需要进一步发挥

在“十二五”时期,整个世界的经济复苏都比较乏力,国内经济又面临下行压力,我国内需仍然对经济起到了很重要的支撑作用。2012年,消费需求保持较快的增长速度,消费占国内生产总值的比重开始超过投资,虽然2013年有所反复,但大的变动趋势已经呈现。在拉动经济发展当中,投资起到了关键作用。投资处于补短板、调结构的阶段,主要以增加公共产品和公共服务的供给为主,社会资本和民间资本的投资也处于上升趋势。

我国作为发展中国家,在当前和未来一段时期内,投资还应该起关键性作用。但是,投资面临两个突出问题:一是“十二五”时期,我国仍处于前期投资的消化期,投资效率较低;二是部分产业面临产能过剩问题,选择投资的方向需谨慎。

“十二五”时期,消费对经济增长的贡献比较高,高于50%。由于受国际经济深度调整和需求乏力的影响,我国出口对于经济增长的贡献有所下降。投资、消费和出口这三驾马车对经济增长的作用更加均衡。

(三)产业结构优化,升级任务依然艰巨

1.制造业生产能力增强,部分行业产能过剩严重

“十二五”时期,产业结构不断升级演进,三次产业结构的优化呈现里程碑式的特征。2013年,第三产业比重首次超过第二产业。2014年,第一产业增加值占国内生产总值的比重为9.2%,第二产业增加值比重为42.6%,第三产业增加值比重为48.2%。出口结构更加优化。制造业出口份额仍较高,出口服务业比重上升。制造业出口结构优化。劳动密集型产业出口下降。产业结构向高级化演进的同时,制造业、服务业和农业生产能力和竞争力不断提升。

制造业生产能力大幅度提升。我国依靠丰富的劳动力资源、较强的产业配套和加工制造能力,融入全球价值链,并逐步成长为全球制造生产基地。2012年我国制造业收入超过90万亿元,制造业实现增加值近20万亿元,占全球制造业增加值的五分之一。《2014年中国工业经济运行报告》称,我国制造业产值位居世界第一,在世界500种主要工业品中,已有220种工业品产量居世界第一。

转型升级取得新成就。按照生产要素密集划分,劳动密集型制造业比重下降,而资本密集型和技术密集型制造业比重上升;按照制造业能耗水平划分,中国制造业结构向低能耗方向转变。①吴三忙、李善同:《中国制造业分布格局及演变趋势研究》,工作论文,2014年。

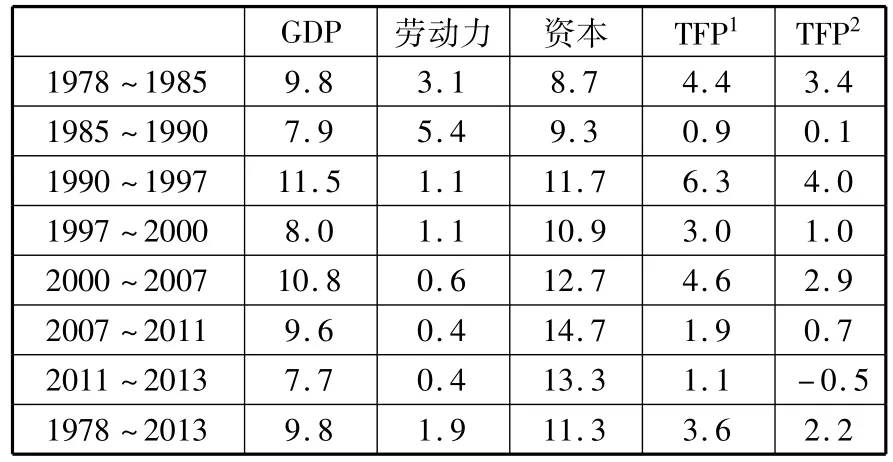

产业升级任务依然艰巨,我国制造业人均增加值还比较低。根据UNIDO对全球100多个主要国家和地区的制造业发展情况研究,如表1-3所示,2011年全球人均制造业增加值约为1264美元,美国、欧盟、日本等已完成工业化过程的主要发达国家约为4754美元,而广大发展中国家则相对落后,约为516美元。中国作为全球最大的发展中国家和“世界工厂”,人均制造业增加值也仅仅达到1062美元,还没有达到世界平均水平,不足发达国家的1/4。

表1-3 世界主要经济体人均制造业增加值(2005年不变价格,美元)

钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶等部分行业产能过剩严重。光伏等新兴行业的产能利用率只有30%~50%,投资效率降低。2012年中国粗钢产能是10亿吨,占全球46%,产量是7.2亿吨,利用率是72%;电解铝产能是2765万吨,产量是1988万吨,占全球42%,利用率是72%;水泥产能是29.9亿吨,产量是21.8亿吨,占全球 60%,利用率是73%;平板玻璃产能是10.4亿标箱,产量是7.1亿标箱,占全球50%,利用率是68%。按照世界公认的标准,产能利用率小于75%就是严重过剩,中国39个行业中有21个都属于产能严重过剩。

综上,尽管我国制造业规模和增长速度远超过全球平均和发达国家,但人均制造业增加值还低于世界平均水平,现有的制造业体量和规模还仍然远远无法与未来的发展需求相适应。因此,必须高度重视制造业的发展,进一步提高制造业的整体规模和水平,仍然需要保持一定的投资增速,而在投资过程中还面临有效化解产能过剩的矛盾。

2.服务业快速发展,内部结构需要进一步优化

“十二五”时期,服务业发展加快,增加值比重不断提高,对经济增长的贡献不断上升。服务业的就业人数已超过农业和工业,成为吸纳就业的主体。服务业竞争力不断上升,服务业出口比重有所提升。新兴服务业发展迅速,尤其是金融业、互联网电子商务业、交通运输和物流业等。2014年中国电子商务市场交易规模12.3万亿元,增长21.3%,其中网络购物增长48.7%,在社会消费品零售总额渗透率年度首次突破10%,成为推动电子商务市场发展的重要力量。另外,在线旅游增长27.1%,本地生活服务O2O增长42.8%,共同促进电子商务市场整体的快速增长。②钛媒体,网址:http://www.tmtpost.com/191716.html

服务业内部结构需要进一步优化,与发达国家相比,我国生产性服务业在服务业中的比重还较低。“十二五”期间,基本保持在35%左右,生活性服务业比重相对较高,我国服务业层次比较低。①李善同、李华香:《城市服务行业分布格局特征及演变趋势研究》,《产业经济研究》2014年第5期。

3.农业劳动生产率不断提高,升级面临很多挑战

农业劳动生产率不断提高,粮食生产实现“十一”连增。2014年,全国农业科技进步贡献率达到56%,农作物耕种收综合机械化率达到61%,农田有效灌溉率超过 51%,农作物良种普及率超过95%,三种粮食作物平均商品率超过86%。我国农业的良种化、水利化、机械化、商品化程度有很大提高。

随着农业剩余劳动力转移和农业机械化发展,农业劳动生产率有明显提高。农业全员劳动生产率的年均增长率在稳步提高。由于亩用工量减少和亩产量提高,以实际用工量和产品产量衡量的农业劳动生产率提高的速度更快。据全国农产品成本收益调查,1990年至2013年,平均每个劳动工日生产的主要农产品,稻谷年均提高9.9%,小麦年均提高12.3%,玉米年均提高10.3%,大豆年均提高14.3%,棉花年均提高8.7%。

与先行国家比较,我国农业不同领域的现代化进展差异较大,农作物单产接近甚至超过世界先进水平,农业就业占比和农业劳动生产率则远低于世界先进水平,呈现“一条腿长、一条腿短”的畸形局面。据中国科学院中国现代化研究中心发布的《中国现代化报告2012:农业现代化研究》,尽管我国水稻和小麦单产达到发达国家水平、玉米单产达到中等发达国家水平,但我国农业劳动生产率约为世界平均值的47%、高收入国家平均值的2%、美国的1%。

传统农业在向规模化经营、标准化生产、公司化经营等现代农业升级过程中,还面临很多新的挑战。第一,农业的生产成本不断上升,土地租金、劳动力价格、投入品价格、农村购买服务的价格都在节节上升,成本上升就会导致价格不断上升。第二,主要大宗农产品价格现在已经高于国际市场,这就构成了很大压力,影响到我国农产品在国际市场的比较优势和竞争力。第三,长期以来,人多地少为了吃饱饭不得不追求粮食产量,对于农业资源给予了太大压力,各种各样的农产品对农村环境又造成了问题,农业生产面临日益严峻的水资源短缺和耕地退化的威胁。

(四)传统要素仍发挥重要作用,要素成本在不断上升

1.传统要素仍发挥重要作用

劳动力、资本、土地等传统要素的投入对经济增长仍发挥着重要的作用。

中国经济受益于人口红利,且经历了劳动力从无限供给到短缺的刘易斯转折点及人口红利消失的转折点。但是,新的人口红利正在逐步形成,数据显示从2009-2013年中国城镇共计新增6240万就业人口,并且有4700万劳动人口从第一产业转移到第二产业和第三产业,第一产业从业人员比重从34.8%降低到31. 4%,非农产业从业人员比重上升了3.4个百分点。并且,每年有700多万大学毕业生将形成高素质劳动人口红利。源源不断的劳动力转移使得对资本的投资不会出现边际报酬递减,从而可以依靠投资进行资本深化,进而推动经济的中高速增长。资本的投入对经济增长仍发挥着重要的作用。资本形成额对国内生产总值增长的贡献率从2011年的45.2%上升到2014年的48.5%,比较各生产要素对经济增长的贡献,资本仍将起关键性作用。土地从农业用地转为工业用地和商业用地,单位面积产出迅速提高,土地的投入依然对经济增长发挥着作用。

2.要素成本在不断上升

“十二五”时期,传统优势削弱,人口老龄化加剧,劳动力、土地等要素成本不断上升,劳动力数量优势逐步削弱。农民工的平均工资不断升高,农民工工资从2010年的1690元上升到2014年的2864元(金三林,2014)。《劳动合同法》实施促使劳动力成本上升。《劳动合同法》出台的目的是为了加大劳动监察机关执法力度,防止实践中侵犯劳动者合法权益的现象发生,从而更好地保护劳动者的合法权益。该法的实施增加了企业的用工成本。一是企业每月为员工缴纳社会保险;二是企业与劳动者签订的劳动合同到期需要解除劳动关系,企业要向劳动者支付经济补偿;三是强制带薪休假的规定。以南宁市一个不为员工缴纳五险、辞退员工不给经济补偿、不实行带薪休假的企业为例,新法实施后,该企业每年为每个员工多支付4370元,按照南宁市最低工资计算,企业的劳动力成本上涨了63%。人民币汇率上升削弱了劳动力比较优势。

在土地资源方面,近年来,我国经济社会的快速发展对土地资源的开发利用速度日渐提高,土地资源的开发成本也日渐升高。从2001到2011年,我国国有建设用地出让价格由每公顷143.36万元上升到每公顷958.74万元,增长了5.69倍(图1-2)。“十二五”时期,无论是工业用地、商服用地还是住宅用地,都呈现快速上升的趋势。2008年-2012年全国平均综合地价呈不断增长趋势,从3291元/平方米增长到4235元/平方米,年均增长率为6.5%。其中,有83%(85个)的城市综合地价逐年稳步增长,17%(18个)的城市综合地价略有波动但最终都有所增长。

图1-2 我国国有建设用地出让价格变化情况(万元/公顷)

(五)创新能力增强,创新转化效率较低

“十二五”时期,我国科技创新能力不断增强。从 2011年到2013年,我国研发投入从8687亿元上升到11846.6亿元,占GDP的比重从1.84%上升到2.08%。到2014年,研发投入占GDP的比重达到2.09%。发表科技论文数量从2011年的150万篇上升到2013年的154万篇;出版科技著作数量从2011年的45472种增加到45730种。发明专利数从2010年的172113件上升到207688件,“十二五”期间增速显著。高技术产品进出口额从2011年的10120亿美元上升到2013年的12185亿美元,两年间上涨了20%。技术市场成交额从2011年的4764亿元,增加到2013年的7469亿元,上升了近60%。

虽然我国的各项创新指标的数量居世界前列,但科技成果转化率仅为10%,远低于发达国家40%的水平。政府对科研的强力扶持目前还没有显现出显著的效益,主要是科研创新体系的成果质量与投入的规划仍然不成比例。我国的研发投资规模虽然领先全球,但只有5%的研发经费用于资助基础研究,而美国这一比例是19%。2013年,我国有28700人获得科学和工程学博士,为全球最多。我国研究人员2013年共发表44万篇科研论文,居全球第二。但是这些论文的引用率仅为美国研究者发表论文的一半,而与国外学者联合发表的论文数量大约也是美国、日本和韩国的一半。2012年,中国申请的三边专利(即同时向美国、日本和欧洲专利局提出申请的专利,通常代表专利质量较高)仅有998项。美国和日本的企业申请的三边专利数量则是中国的10倍多。发明专利占专利授权数的比例非常低,2009年时发明专利占总授权数的22.1%,而2013年仅为15. 8%。汤森路透集团基于专利数据公布了“2012全球创新企业百强”榜,中国企业却连续两年无缘百强,这与专利大国的身份极不相称。

三、城镇化水平迅速提高,质量有待提高

(一)城镇化水平迅速提高,上升速度减慢

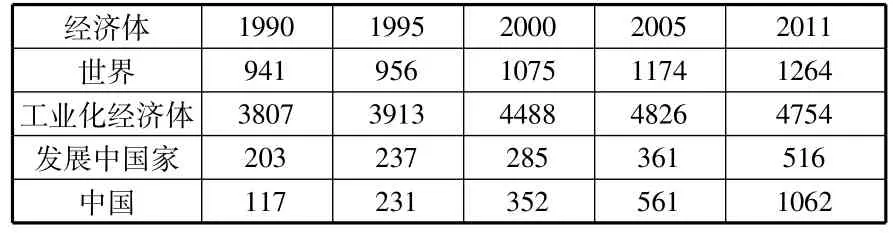

“十二五”时期,城镇化率稳步推进(图1-3所示),2011年城市化率为51.27%,到2014年达到54.77%,上升了3.5个百分点,城镇常住人口相应地从69079万人上升到74916万人。城镇化率达到了世界平均水平,但是上升的速度在“十二五”时期却是不断减慢的,城镇化率增速从2011的 2.64%下降到2014年的1.93%。

图1-3 1978-2014年我国城镇化率和城镇化率增速变化

(二)城镇化质量有待提高

城市化进程中需要进一步提高质量。其一,农业转移人口难以融入城市生活。目前由于相关机制体制等还不够健全,我国城市中存在大量的农业转移人口,这些人口虽然脱离了农村生活,在城市工作和居住,但却无法完全享受与城市市民同等的教育、医疗等公共服务。存在着居住条件差、社会保障参保程度低、农业转移人口随迁子女受教育权利难以保障等问题。农业转移人口城市融合程度目前还较低,城市中市民与农业转移人口两大群体间由于经济水平、社会地位、文化背景等各方面的差异,也容易产生矛盾与冲突,影响社会秩序。而且,如果农业转移人口长期无法完全融入城市生活,将存在着继续迁移甚至回流等可能,造成城镇化的数量和质量大打折扣,增加经济社会的不稳定性。

其二,土地利用效率不高。土地是城镇化的关键要素之一,在城镇化过程中如何高效利用土地、合理进行空间开发,是各方关注的焦点问题。当前土地利用还存在不够集中、不够集约、效益低下等突出问题。

其三,城市病问题突出。环境污染、交通堵塞、内涝等城市问题严重影响居民在城市的生活质量,降低了幸福感。由于城市人口的急剧增长和传统经济发展方式尚未彻底转型,产生大量的污水、粉尘、硫氧化物、氮氧化物、固定废物等,处理设施和监管不到位,城市生活环境质量下降。根据调查,我国民众上下班路上的平均出行时间为55分钟,比世界平均水平40分钟足足长了15分钟。交通拥堵问题从大城市向中小城市蔓延,一方面机动车辆增加较快,现有的道路设施难以满足行车需求,另一方面交通管理落后,各种车辆混行。城市排污、排涝等基础设施仍比较落后,维护不佳。

四、社会建设投入力度不断增大,包容性有待进一步增强

(一)收入分配有所改善,橄榄型格局尚未形成

1.收入差距扩大趋势得以遏制,收入差距仍然较大

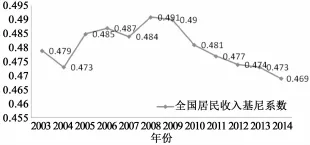

基尼系数定量测定社会居民收入分配的差异程度。认为基尼系数低于0.2表示收入过于公平,而0.4是社会分配不平均的警戒线,故基尼系数应保持在0.2~0.4之间。低于0.2表示社会动力不足;高于0.4显示社会不安定。如图1-4所示,“十二五”时期,我国居民收入基尼系数有缩小趋势,从2011年的0.477降低2014年的0.469。

图1-4 2003-2014年全国居民收入基尼系数变化

从图1-5城乡收入数据来看,城乡收入差距在“十一五”期间达到高峰,城镇居民人均可支配收入是农村居民人均纯收入的3.3倍。但在“十二五”期间城乡收入差距有了明显的缩小趋势。2011年城镇居民人均可支配收入为21810元,农村居民人均纯收入为6977元,城乡收入差距为2.13倍;2012年城镇居民人均可支配收入为24565元,农村居民人均纯收入为7917元,城乡收入差距为2.10倍;2013年城镇居民人均可支配收入为26955元,农村居民人均纯收入为8896元,城乡收入差距缩小为2.03倍。

图1-5 2001-2013年城乡居民收入及比值

从表1-4行业收入差距来看,农林牧渔业、住宿餐饮业的收入较低,建筑业、制造业、批发零售业的收入也不高,收入较高的行业是金融业、信息软件业、科研技术业等。但“十二五”期间,行业之间的收入差距也有缩小趋势。例如,信息软件业与农林牧渔业的收入比值从2011年的3.6倍下降到2013年的3.5倍;金融业与农林牧渔业的收入比值从2011年的4.2倍下降到2013年的3.9倍。行业差距虽然有所缩小,但是总体来说差距依然很大。

表1-4 2010-2013年部分行业收入差距(单位:元、倍)

2.橄榄型收入分配格局尚未形成

“橄榄型”收入分配结构,即低收入和高收入相对较少,中等收入占绝大多数的收入分配结构。构建“橄榄型”的收入分配结构具有重要意义。首先,中等收入者多,两极人数少,能让绝大多数人分享改革与发展的成果,有利于社会的持续稳定和健康发展。其次,扩大中等收入者比重,有利于扩大内需、提升消费结构,促进我国产业升级和结构调整。再次,扩大中等收入者比重,不但有利于提高人民的生活质量,也有利于人们更好地接受教育和培训,提高人力资源的质量。最后,构建“橄榄型”的收入分配结构有利于社会稳定和发展。

世界银行(2015)根据每天生活费将人口划分为极端贫困人口,穷人和弱势群体,消费阶层以及超级富裕阶层。每天生活费(按购买力平价计算)在4-20美元之间界定为消费阶层。消费阶层对公共服务以及生活、工作环境等质量的改善有更多的诉求,对一个地区经济发展具有重要影响,从而导致更多的包容性增长模式。

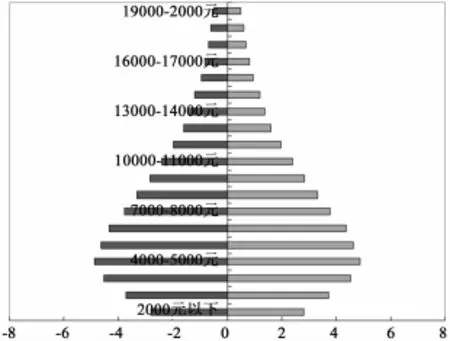

“十二五”期间,虽然城乡、区域、行业等收入差距都呈现缩小趋势,但收入分配格局还没有十分明显的变化。从图1-6我国2012年的农村居民收入比重的分布来看,收入分配呈现底部宽大、中间窄小的花瓶型格局。中产阶层占比还比较低,橄榄型收入分配格局尚未形成。

图1-6 2012年农村居民户收入分组(%)

(二)公共服务投入不断增大,均等化水平有待提升

公共服务投入不断增大,教育、医疗、社会保障等领域的投入不断增加,而且都取得一定成效。“十二五”时期,财政性教育经费有了显著增长,由2010年的1.47万亿元增长到2011年的1.86万亿元,再到2012年的2.22万亿元。财政性教育经费占GDP的比重,也由2010年的3.65%,增长到2012年的4.28%。根据财政部近年来的中央决算报告,教育支出从2012年的3781.55亿元上升到2014年的4101.59亿元。2014年启动实施了第二期学前教育三年行动计划,支持加快学前教育发展。从2014年11月起将农村义务教育学生营养改善计划国家试点地区补助标准从每生每天3元提高到4元。农村中小学校生均公用经费基准定额提高40元。这极大地支持了贫困地区全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件,保障了进城务工人员随迁子女平等接受义务教育的权利,进一步完善国家资助政策体系和国家助学贷款相关政策。

“十二五”时期,人均卫生经费呈现显著增长趋势。2011年比2010年增加了300多元,达到1800元以上;2012年增长200元,2013年再增加250元。与之相对应的是,卫生总费用占GDP的比重在“十二五”时期也显著增加,从2010年的4.98%,上升到2013年的5.57%。医疗卫生支出从2012年的2048.21亿元上升到2014年的2931.26亿元。

图1-7 2010-2013年参加社会保险人数(亿人)

“十二五”期间,参加各类社会保险的人数都有显著的增长趋势。参加养老保险的人数增长最快,2010年3.6亿人,2011年迅速增加到6.2亿人。截止到2013年,总计为8.2亿人,相比2010年,增加了一倍还多。医疗保险从2010年的4.3亿人,增加到2013年的5.7亿人。统计数据表明,工伤保险、失业保险、生育保险也均有显著增长(详见图1-7)。社会保障和就业支出有了大幅度提升,从2012年的5753.65亿元上升到2014年的7066.11亿元。虽然“十二五”时期公共服务投入有了很大程度的提高,公共服务的均等化取得了一些成就,但其均等化的程度还有待提高。通过计算,我们发现人均教育支出的基尼系数低于人均生产总值的基尼系数,相对于城市人均总收入的不平衡程度更大。从趋势上来看,均等化程度在不断提高。但值得指出的是,人均基本公共服务支出都是按照常住人口来计算的,事实上,当前各个地区财政中基本公共服务支出的受益对象绝大部分是本地户籍人口,尤其是在教育、医疗卫生和社保领域。因此,在现实中,各个地区之间基本公共服务的差距仍然显著。

五、总结与展望

上文总结分析了“十二五”时期我国经济社会发展取得的成就和存在的主要问题。经济社会发展所取得的成就对于未来五年是非常坚实的基础。经济发展的成果显著,我国在全球中的地位不断攀升,对全球经济的贡献不断增大。产业结构得以优化,各产业的升级任务依然艰巨。在发达国家“再工业化”兴起的阶段,我国制造业面临双重挤压。为提高制造业整体发展水平,需要对制造业的投资保持一定增速,而在投资过程中还面临有效化解部分行业产能过剩的矛盾。服务业发展活力增加,互联网和物流等基础设施的快速发展为服务业辐射范围的扩大以及可达性提供了基础。从结构上来看,生产性服务业的比重相较于发达国家依然比较低。传统的生产要素仍然发挥着重要的作用,劳动力、资本和土地等要素的投入对经济增长依然重要,但在这个阶段,要素成本不断上升,对我国经济提出严峻挑战。我国已经到了要素驱动、投资驱动向创新驱动转化的阶段。

展望未来,城镇化质量的提高,尤其是农业转移人口在城市的融入,公共服务均等化提升是在未来可以充分挖掘的增长潜力。在大众创新、万众创业的热潮中,我国创新能力有了明显增强,但是创新的转化效率仍然比较低,这将成为“十三五”时期经济增长的重要着力点。

On Achievements and Problems of China's Economic and Social Development during the“12th Five-year Plan”Period

Chen Zhiguang1,Li Huaxiang1,Li Shantong3

(1.Institute of Sociology,Tianjin Academy of Social Science,Tianjin,300191;2.School of Public Policy& Management,Tsinghua University,Beijing 100084;3.Department of Development Strategy and Regional,Economy Development Research Center,State Council,Beijing 100010)

To summarize and analyze the achievements and main existing problems of China's economic and social development during the“12th Five-year plan”period,is of vital significance for us to understand the practical basis,opportunities and challenges,and its development potential,facing China's development during the“13th five-year plan”period.As it entered the new normal during the“12th Five-year Plan”period,China's economic development has made remarkable achievements.However,its quality-improving and efficiency-enhancing task is still arduous;the motive force of its sustainable economic development is being renewed;its urbanization level is being enhanced quickly with its quality to be yet improved;its social construction investment is increasing with its inclusiveness yet to be further widened.And,in view of the“13th five-year plan”,period,its economic development potential and new growth points ought to be further put into play.

“12th Five-year plan”;efficiency;inclusion;sustainability;potential

F124

A

1001-5973(2015)05-0101-10

责任编辑:寇金玲

2015-09-01

陈志光(1983— ),男,山东淄博人,天津社会科学院社会学所助理研究员,博士;李华香(1982— ),女,山东滨州人,博士,清华大学公共管理学院博士后流动站在研人员;李善同(1944— ),女,重庆人,国务院发展研究中心发展战略与区域经济研究部研究员,博士生导师。

本文为国家自然科学基金重点项目“新阶段我国城市化发展道路的选择及管理研究”(71133003)和国家自然科学基金应急项目“‘十三五'时期我国经济社会发展若干重大问题的政策研究”(71441023)的阶段性成果。