研究生教育场域:概念与框架

2015-10-29毛金德马凤岐

毛金德++马凤岐

摘要:研究生教育场域是行动者之间围绕着高深学问展开教育性互动而形成的关系网络。学术关系和教育关系是研究生教育场域最主要的关系网络。行动者之间基于高深学问的教育性互动频率和强度越大,其学术关系密度和教育关系密度越大,场域建构就越完善,场域的型塑力也就越强。研究生教育场域是学术场域与教育场域的交集,共同遵循着学术与教育双重逻辑。

关键词:场域;高深学问;研究生教育场域

研究生教育是一项非常复杂的活动,具有不同的属性,需要从不同角度进行思考。看问题的不同视角会带来不同的发现。瑞士语言学家索绪尔曾说:“你观察的视角、方式产生了你的研究对象。”[1]“场域”是一种“生成性的思维方式”,这种思维方式“能超越它最初被公之于世时受各种因素限定的学术情境和经验领域,从而产生颇有创建的命题”。[2]这种“生成性的思维方式”赋予“场域”强大的“生命力”和“生成”能力,从而迅速向其他学科领地“殖民”。现在“场域”已经成为众多人文社会科学领域十分时髦的概念。在向其他学科扩张的同时,“场域”概念也随之发生了分化和泛化,产生了一些“颇具创建的命题”,“研究生教育场域”便是“场域”概念在研究生教育研究中的体现。

一、 研究生教育场域的内涵

布迪厄认为:“一个场域可以被定义为在各种位置之间存在的客观关系的一个网络(network),或者一个构型(configuration)。”[3]“场域”是一个被普遍使用的概念,在教育研究中,大学场域、教育场域、学术场域等概念常见诸学术论文之中。但大多研究者使用“场域”时,并未对其作系统论述。刘生全教授曾对教育场域做过系统论述。他认为,“教育场域系指在教育者、受教育者及其他教育参与者相互之间所形成的一种以知识生产、传承、传播和消费为依托,以人的发展、形成和提升为旨归的客观关系网络”[4]。笔者借用刘氏的概念,对研究生教育场域做出如下界定:研究生教育场域是一个以探究为基础的教育场域,即以高深知识生产和传播为依托,以人的发展和提升为旨归的客观关系网络。质言之,研究生教育场域是师生围绕高深学问的生产和传播,通过频繁地互动而形成的关系网络。

研究生教育本质上是一种基于高深学问的教育性互动。研究生教育场域就是在这种互动的基础上形成的关系结构或网络。这意味着研究生教育包含三大要素,即互动、高深学问和教育性。

第一,互动。从字面意思来看,“互”是相互、交替的意思,“动”是指使起作用或变化。概言之,“互动”就是指一种相互使彼此发生作用或变化的过程。这种互动形态既可以是有形的,也可以是无形的;既可以是面对面的互动,也可以通过其他媒介进行互动;既可以是言语的,也包含非言语的互动类型。作为一种影响,教育只有在互动的过程中才能将这种影响传递给学生。如果师生之间没有真正意义上的互动,那么就无法构成一个研究生教育场域。建构主义认为,知识是在互动过程中自主建构的。学生受教育过程并不仅仅是知识传递过程。并且,随着现代科学型知识向后现代文化知识型的转向,知识并非作为一种冷冰冰的客观存在[5]。知识是认知主体主动建构的。此外,互动意味着师生双方地位的平等。教育并不是教师高高在上地进行“上所施下所效”。教育本质上是一种影响(尤其是精神性影响),而这种影响只有通过互动(包括有形的和无形的、正式的和非正式的、学术性的和非学术性的)才可能实现。教育活动的本质就是互动的过程,没有互动,教育影响无法传达。

第二,高深学问,即学术性。“学术”通常指高深知识的生产和传播。“学术”通常具有两种形态,即“名词”形态和“动词”形态。“学术是与知识相联系的概念,是人类对自然、社会以及人自身真谛的探求与认识,它既是知识活动过程,也是知识活动的结果。”[6] 学术性是研究生教育的根本特征之一。伯顿·克拉克认为,高深学问“处于任何高等教育系统的目的和实质的核心”[7]。对于什么是高深学问,则尚无一个准确的界定。广为使用的是布鲁贝克的阐释:高深学问是指那些“还处于已知与未知之间的交界处,或者虽然已知,但由于他们过于深奥神秘,常人的才智难以把握”[8]的知识。离开了高深学问,研究生教育便成了无源之水,纵使高校教师都是“巧妇”也难为无米之炊。随着研究生教育的分化,出现了各种类型的专业学位研究生教育。尽管专业学位研究生教育具有较强的实践性,但学术性依然是其存在的内核。

·学位与研究生教育·研究生教育场域:概念与框架

第三,教育性。“教育”是一个人们经常使用但没有对它做出令人满意的解释的概念[9]。即使是现在的教育理论界,对什么是教育也众说纷纭,“至今没有统一的定义”[10]。笔者认同黄向阳对教育概念的界定,即教育是“一个人或一群人以道德上可以接受的方式对另一个人或另一群人施加的积极的精神影响”[11]。从根本上讲,教育就是一种精神影响,纯粹的知识传授并非真正的教育。诚如雅斯贝尔斯所言,“教育过程首先是一个精神成长的过程,然后才成为科学获知过程的一部分”[12]。一种被称之为教育的活动,未必就具有教育性。德国大教育家赫尔巴特晚年也意识到了这一问题,认为教学并不一定具有教育性,并提出了“教育性教学”的概念。如果一种教育教学活动仅仅只是教会学生某种具体的技能或技巧,本研究并不认同这种活动具有教育性因素。而只有学生的心灵、品格、思维等受到了积极影响,才能称之为教育,否则充其量只能称为训练。教育作为实践主体一种自觉的活动,具有多重属性,在不同的语境下具有不同的含义,应根据不同语境理解“教育”的丰富内涵。

研究生教育是一种基于高深学问的教育性互动。这种互动是以高深学问为载体,以人的全面发展为旨归。高深学问只是研究生教育的载体,其根本目的是借助高深学问这个载体来培养“优秀的专业人”。研究生教育并非纯粹的知识生产和传播活动,而是老师与学生,学生与学生之间在基于高深学问的互动过程中,共同建构着知识、能力、态度、人格、人生观、价值观等。“教育性”意味着这种基于高深知识的互动应该是具有教育性质的,而不是其他类型的学术互动。学术互动并不必然具有教育性。尽管研究生教育天然具有学术性,但学术与教育毕竟是两种性质截然不同的活动。研究生教育也不仅仅只是教会学生如何从事学术研究。尤其对于很多硕士生而言,他们毕业后直接步入社会实践领域,很少进入学术领域从业。那种认为研究生教育就是教会研究生如何进行学术研究或者认为研究活动本身就可以等同于研究生教育的观点是片面的。这样往往容易导致只有“研究”没有“教育”。一个优秀的研究生,不仅仅是一个优秀的学术研究者,更为重要的是,首先要成为一名优秀的人、优秀的公民。

在研究生教育场域中,实际存在着各种类型的互动,如以依恋为核心的情感互动,基于高深学问的学术互动,具有教育意蕴的教育互动以及日常生活中的其他互动等等。各种互动类型之间的差别并非泾渭分明,很多时候各种互动类型融为一体,只是程度不同。通常导师和研究生在进行学术互动时,往往同时也蕴含着教育性,具有教育互动的性质。在所有这些互动类型中,学术互动与教育互动是研究生教育场域中最核心的两种互动类型,两者缺其一都无法构成研究生教育场域。因为研究生教育是一种基于高深学问的教育性互动。一个建构完善的研究生教育场域应包含学术性和教育性这两大核心要素。如果一个场域的行动者之间只有学术互动而无教育互动,那么这个场域充其量只是学术场域,而不是研究生教育场域;反之亦然。在研究生教育实践中,学术互动与教育互动往往是融为一体的,很难区分。

综上所述,研究生教育场域就是行动者之间围绕着高深知识的生产和传播频繁地互动而建构的学术关系和教育关系型构。正是由于行动者之间频繁地进行着这种基于高深学问的教育性互动,才形成了研究生教育场域。我们对梅贻琦的“大学非大楼之谓也,大师之谓也”的论断耳熟能详,可鲜有人去体味这句话背后的深意。大学非大楼,也非大师,而是大师之间、大师与学生之间基于高深学问频繁互动所构筑的关系空间。

二、研究生教育场域的逻辑

场域是社会分化的结果。在一个高度分化的社会里,社会世界是由大量具有相对自主性的社会小世界构成,这些不同的社会小世界就是具有各自逻辑和必然性的客观关系空间,这些不同的客观关系网络就是一个个不同场域。每一个场域都有自身独特的运行逻辑,而“这些小世界自身特有的逻辑和必然性也不可化约成支配其他场域的那些逻辑和必然性”[13]。“每个场域都规定了各自特有的价值观,拥有各自特有的调控原则,这些原则界定了一个社会构建的空间。”[14]

一个建构完善或者自主性强的研究生教育场域的独特逻辑是什么呢?决定研究生教育场域独特逻辑的是研究生教育活动的性质。研究生教育活动是学术活动与教育活动的交集。“研究”和“教育”是研究生教育的两大核心要素。只有“研究”而没有“教育”或者只有“教育”而没有“研究”,都不能称其为真正的研究生教育。研究生教育场域是学术场域和教育场域的交集(如图1所示),共同遵循着学术逻辑和教育逻辑。

图1研究生教育场域图示

学术场域从事的是高深知识生产活动,遵循的是学术逻辑,其根本任务是无条件追求真理。何谓学术逻辑?简单地说,学术逻辑就是坚持学术至上、真理至上的原则。教育场域从事的是培养人的活动,遵循的是人的全面发展逻辑,其根本目标是促进的人全面发展。学术研究和人才培养本是两种性质截然不同的活动,但自洪堡开始,学术研究和人才培养通过“教学与科学研究相结合”的理念在大学里顺利实现了融合。现代意义上的研究生教育也由此诞生。在洪堡的理念里,学术逻辑与教育逻辑是一致的。他认为,“科学是用于精神和修养的天然材料”[15]。洪堡认为,大学兼有双重任务,一是对科学的探求,二是个性与道德的修养。在洪堡看来,这两重任务是统一的,科学研究与人才培养是合二为一的。正是基于这样的背景,洪堡提出了“由科学而达至修养”的原则。“科学非为修养而可以准备,而是天然适于修养的进行”[16]。洪堡的大学理念为研究生教育奠定了基础。

教学与科研相结合,说明学术逻辑和教育逻辑具有某种程度的一致性。学生在导师指导下从事高深知识生产,本身就是掌握知识、形成能力、养成品格的过程。研究生教育的巨大成功,说明了教学与科研相结合的合理性。但是,我们依然要认识到教学与科研存在着某种内在张力,这种张力说明了学术逻辑与教育逻辑存在冲突的一面。随着现代学科制度的建立,学科分化日益加速,学科壁垒日益森严,导致“知识整体性的坍塌”[17],洪堡所推崇的“建立在深邃观念之上的能够统领一切学科的知识”[18]一去不复返。从柏拉图时代所强调的“知识即美德”到弗兰西斯·培根时代所尊崇的“知识就是力量”,知识实现了从指向人的内心完满向知识的外在功用的转向。高深学问逐渐变得空洞化,变成冷冰冰的客观存在,不再具有人的“体温”和“生活气息”。“由于高深学问教育潜力的明显下降,如今透过知识人们既无法达成美德也无法实现善治。”[19]

从教学与科研关系的历史变迁来看,学术与教育并不总是相结合的。洪堡所谓的“由科学而达致修养”并非对实然状态的揭示,而是一种应然的价值诉求。在研究生教育实践中,要注意研究生教育的教育属性和学术属性及其二者潜在的冲突。例如,在要求研究生做课题时,要考虑到课题本身的教育价值,切勿以学术研究的名义把研究生当做廉价乃至免费劳动力。一般而言,横向课题、应用性非常强的课题教育价值相对较小,不宜要求学生多做,适可而止。即使是专业学位研究生教育,也不能停留在基本技能的简单重复上,而是要在专业实践中掌握基本技能、基本理论的同时引导学生养成良好的品格、严谨的态度以及为人处世的能力。专业学位研究生教育的根本目标不是培养技术机器,而是要培养优秀的专业人。在选择教学内容时,不仅要考虑到知识本身的价值,而且要考虑到知识对于学生全面发展的意义;在课堂教学中,教师不仅要注意知识本身的逻辑结构,同时也要考虑到学生已有的认知发展水平、知识储备、学习状态等因素,因地制宜采取不同的教学方式;在指导学生从事课题研究时,不仅要帮助学生掌握知识本身,而且要在这个过程中,引导学生养成良好的态度、人格、品格以及正确的价值观等。一个建构完善的研究生教育场域,其占主导的逻辑应该是学术与教育的双重逻辑。研究生教育教学活动应当围绕着这样的逻辑展开。

三、研究生教育场域的建构

社会是行动者在日常生活中通过不断互动而建构的。涂尔干认为,社会密度①增加引起了社会分工。[20]何为“社会密度”?它是指“人们之间的交往密度,或者说关系密度”[21]。涂尔干并未对“关系密度”这一重要概念做出专门界定或者论述,笔者根据涂尔干的社会分工理论认为,这里的“关系密度”实际上与“交往密度”同义,指的是人们互动的频率或强度。人们交往密度的增加,加快了社会分工,促进了社会分化,最终使社会分化为各种场域的聚合。

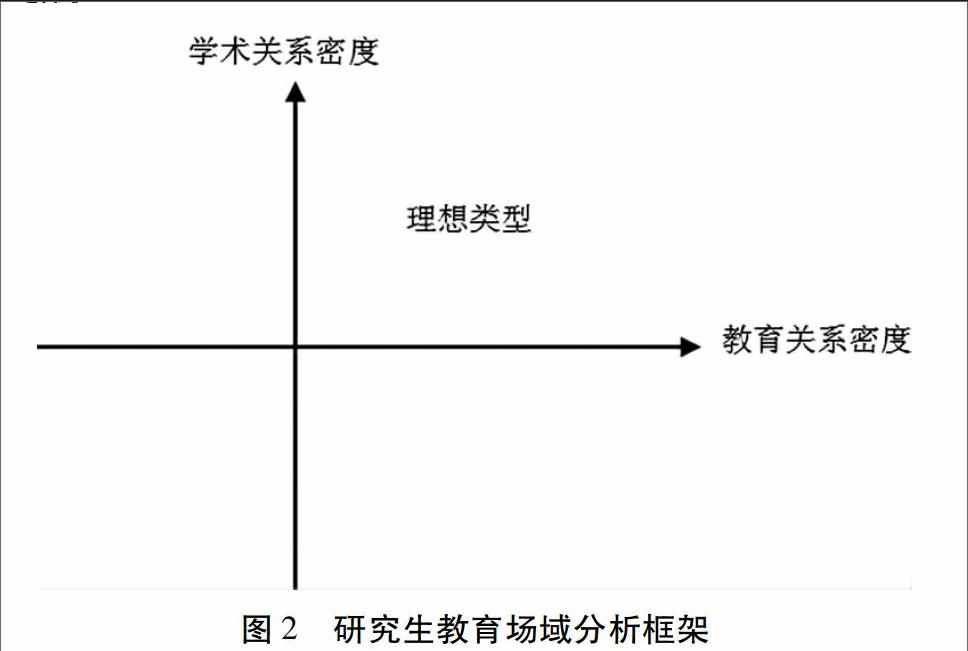

“密度”本是一个物理学概念,其含义是指物体单位体积中所含的质量,后来引申为“稀密的程度”,如人口密度。笔者结合密度的含义和涂尔干《社会分工论》中的“关系密度”概念,提出了“教育关系密度”和“学术关系密度”概念。“教育关系密度”是指在单位时间内行动者之间蕴含教育意义的互动频率或强度。“学术关系密度”系指在单位时间内行动者之间基于高深学问的互动频率或强度。随着人们围绕着高深知识的生产和传播而进行的教育性互动越来越频繁,行动者之间的学术关系密度和教育关系密度也就越大,进而形成了研究生教育场域,构建了该场域的独特逻辑。一个理想的研究生教育场域,应该是学术关系密度和教育关系密度都很大的场域。如果一个研究生教育场域的学术关系密度很大,但教育关系密度较小,培养出来的人才即使学术水平很高,但学生人格、品德很可能一塌糊涂。近年来,频繁发生的诸如“复旦研究生投毒案”、“南大研究生杀人案”、“矿大研究生室友同室操戈”等恶性事件与我国当前研究生教育过程中重学术、轻教育现象不无关系。如果一个研究生教育场域学术关系密度很小,教育关系密度很大,其培养的学生也许具有崇高的理想、良好的品格,但是缺乏高深知识作为支撑,其学术水平太低,与基础教育无异。如果一个研究生教育场域的学术关系密度和教育关系密度都很小,那么这个研究生教育场域就“名不副实”了。

基于上述认识,笔者建构了研究生教育场域的二维分析框架(如图2所示)。一个建构完善的研究生教育场域,应该是场域中行动者的学术关系密度和教育关系密度都很大的场域。这是研究生教育的理想状态。这种状态分布在第一象限。然而,现实的情况可能并不总是那么理想。通常情况是,学术关系密度大,可能教育关系密度小,或者学术关系密度小,而教育关系密度大,这两种情况分布在第二或者第四象限。而第三项象限则表明研究生教育场域建构程度比较低:学术关系密度和教育关系密度都较小,无法形成一个独立的研究生教育场域。该场域的关系型构对场域中的行动者的型塑力较低。换言之,该研究生教育场域的自主性较差,容易受到其他场域的行动逻辑支配。布迪厄指出:“一个场域越具有自主性,就越能加强它自身特有的逻辑。”[22]

图2研究生教育场域分析框架

研究生教育场域是一个探究场域。在这个场域中,研究生和导师们通过探究无穷的未知世界从而获得生命的成长。互动是人们建构世界的方式。正是由于场域中的研究生们和导师们围绕着高深知识的生产和传播而频繁地进行互动,才建构了研究生教育场域。研究生教育场域并非从事研究生教育活动的物理空间,而是由行动者们基于研究和教育而建构起来的关系空间。

注释:

①有学者认为,将“社会密度”翻译为“社会关系密度”或“关系密度”更为准确,笔者赞同这一译法。

参考文献:

[1]丁钢.聆听思想:全国研究生暑期学校(教育学)经典演讲(第三辑)[M].上海:华东师范大学出版社,2012:349.

[2][3][13][14][22]皮埃尔·布迪厄,华康德.实践与反思:反思社会学导引[M].李猛等,译.北京:中央编译出版社,2004:11(前言),155,134,17,144.

[4]刘生全.论教育场域[J].北京大学教育评论,2006(1):83.

[5]石中英.教育改革与知识转型[M].北京:教育科学出版社,2001:40-70.

[6]张俊宗.学术与大学的逻辑构成[J].高等教育研究,2004(1):6.

[7]伯顿·克拉克.高等教育系统——学术组织的跨国研究[M].杭州:杭州大学出版社,1994:13.

[8]约翰·S·布鲁贝克.高等教育哲学[M].王绪承,等译.杭州:浙江教育出版社,2001:2.

[9]肖川.润泽生命的教育[M].北京:北京师范大学出版社,2012:1.

[10]顾明远.对教育定义的思考[J].北京大学教育评论,2003(1):5.

[11]黄向阳.教育一词的由来、用法和含义[A].//瞿葆奎.元教育学[M].杭州:浙江教育出版社,1999:116-119.

[12]雅斯贝尔斯.什么是教育[M].邹进,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1991:30.

[15[16]][18]陈洪捷.德国古典大学观及其对中国的影响[M].北京:北京大学出版社,2002:29,30,29.

[17]阎光才.大学的人文之旅——大学本科教育中的人文社会科学的价值重估[M].北京:教育科学出版社,2005:33.

[19]王建华.时代精神与大学转型[J].高等教育研究,2011(12):2.

[20]埃米尔·涂尔干.社会分工论[M].渠东,译.生活·读书·新知三联书店,2008:219.

[21]张欢华.现代性之下的社会分工——解读涂尔干的《社会分工论》[J].社会,2002(11):24.

(责任编辑陈志萍)