聆听周国平

2015-10-26韩中凌

韩中凌

1

上世纪九十年代,我走出校门又走进校门,满是初入社会的悲观与迷茫。在一个小小书店,偶遇周国平先生的小册子《悲观·执著·超脱》,就像在黑暗的隧道中,发现烛火。然后开始了追逐般的阅读,从随感集《人与永恒》、散文集《守望的距离》《各自的朝圣路》《善良 丰富 高贵》、随感集《风中的纸屑》《碎句与短章》,以及他的纪实作品《妞妞,一个父亲的札记》《岁月与性情:我的心灵自传》《偶尔远行》《宝贝 宝贝》,一直到《周国平论教育》。

如此一路读来,从少年的浅薄到中年的觉醒,我熟悉他如熟悉自己的老师。

他将刻板枯燥的哲学和当下的生活联系起来,字里行间尽是妙言隽语,由此我开始了解西方哲学。我认识了“我了解过我自己的”赫拉克利特,大胆说出“人是万物的尺度”的普罗塔哥拉,以及伟大的苏格拉底——他站在遥遥古希腊,一句“未经省察的人生不值一过”,就会让人立即沉默并沉思。

读《妞妞》时,死亡离我还很远,我旁观着他面对幼女一点点走向死亡时,身为父亲的刻骨柔情与哲学家的无比冷峻。就像看一个外科医生,拿着手术刀,忍着剧痛解剖自己的心脏。我常常泪下,为妞妞那昙花一现的幼小生命,为一位父亲的柔肠寸断。

到了哲学出来拯救的时刻,周国平先生却说:“我爱我的女儿胜于爱一切哲学。没有一种哲学能像这个娇嫩的小生命那么使我爱入肺腑。只要我的女儿能活,就让随便什么哲学死去好了。”他在心里默念:孩子,你多好!在给了我们这么多快乐,又独自忍受了这么多痛苦之后,你就这样静悄悄地离去了。有人说,你是天使,回到上帝身边了。有人说,你是玉女,回到观音身边了。我不相信上帝和观音,但是,为了你,是应该有一个天堂的呵。

这太不像一个哲学家了。

直到三年前,父亲猝然离世,我才深刻地理解了周国平先生。

人人都得死,这能给我们什么安慰呢?大约是两点:第一,死是公正的,对谁都一视同仁;第二,死并不孤单,全世界都与你为伴。

他永远不知道,他终究还是以哲学的方式慰藉了我。

他说,一个好的句子,会照亮一本书;一如一个好的女人,会照亮一间屋子。他的一排书,照亮的不止是我的书房,还有整个精神世界;他教我看透这个世界,依然热爱它。

2

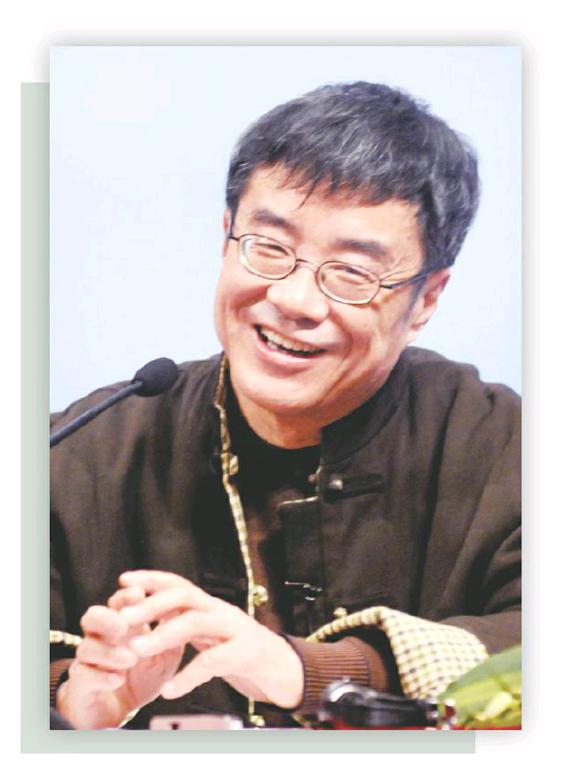

2015年6月19日下午,赤峰市校长高峰论坛,周国平先生主讲。

阔大的舞台,重重帘幕,撤走了电脑,关闭了银幕般的液晶屏,惟余一桌一椅。他端庄地坐下,拿着几页提纲,就像一个不会使用多媒体的老教师。他声音不高,语速不疾不徐,虽面对几百人,却如自言自语。诚如他自己如言:“敏感、忧郁、怕羞、拙于言谈、疏于功名、不通世故、不善社交。”

有慕名如我者,从赤峰各地赶来,期盼能在他的侃侃而谈中如沐春风、醍醐灌顶。可我不能想象一个于丹式的周国平,舌灿莲花,滔滔不绝;也不能想象一个易中天式的周国平,语带调侃,戏说历史,成为一个学术超男。他更像一棵安静的树,沉潜内敛,思想的风吹过,树叶刷刷,需用心聆听。

到底何谓教育?教育中最重要的原则是什么?古今中外有无数论著,今天更有众多趋之若鹜的经验与模式,但大多拘泥于教育学、心理学,甚至一时的成功学。周国平先生站在哲学和人性的高度,将智力、情感和德育,对应真善美,娓娓道来。

他反复重申卢梭和杜威的观点:教育即生长,除此以外别无目的。教育应该是生长,而不是培训。培训,是按照一个实用的目的灌输知识和训练技能;生长,则是将人之精神禀赋发育良好,使之幸福和优秀。

周国平先生如童话中那个纯真的孩子,一语道破当前的学校“只有培训,没有教育”:用功利目标规范生长,结果必然压制生长。

他引怀特海的话,“知识如果不用,很容易忘掉;如果用,很容易查到。因此知识不重要,重要的是激活思维”。所以,智育就是要发展好奇心和独立思考能力,培育自由、独立的头脑。“一切学习,本质上都是自学;一切教育,本质上都是自我教育。”广义的美育,则是通过阅读和写作,培育美丽丰富的心灵。德育即同情之心、恻隐之心、将心比心,从而拥有一颗善良高贵的灵魂。

他举自己上学的例子,举女儿啾啾的例子。言之谆谆,有一种发自肺腑的坦诚。

我觉得周国平先生论教育,其实本质上是在告诉我们一个人的生命该怎么过。

人生问题和教育问题是相通的,做人和教人在根本上是一致的,人生中最值得追求的东西,也就是教育上最应该让学生得到的东西。他切中今日教育的弊病,呼吁我们的教育回归常识,回到教育之为教育的最基本的道理上来。他认为教育的使命就在于人性的健康生长和全面发展,就在于让人成为人性意义上的真正的人,并幸福地生活着。

3

谈到大家关注的阅读,他概括为“三不主义”:不务正业,博览群书;不走弯路,直面经典;不求甚解,为我所用。

尤其是直面经典,让我心有戚戚焉。

这些年,我读了太多的教育界畅销书、时尚书、类心灵鸡汤书。那些廉价的成功学和愤青式的批判稿,读起来轻松痛快,却鲜有营养。而教学设计、教学案例,更是一种极简的技术主义、功利主义。周国平先生强调,要做真正的读者,而不是文化市场上的消费大众。他尤其推荐怀特海的《教育的目的》、杜威《民主主义与教育》和卢梭的《爱弥尔》,让大家直接与大师对话。

周国平先生引福斯特的话,“唯一能影响我们的书籍,是那些我们已为之做好准备、在我们行走的路上比我们走得稍远一点的书籍”。他说,这很准确,但这不是去读平庸书籍的理由,因为平庸书籍根本不在你应该行走的路上。请相信,直接跟随大师,有一天你会发现,即使你始终只能望见其背影,但你已经把那些二三流作者远远甩在后面了。

我想到塔夫斯基回忆自己的阅读时说:读过《战争与和平》之后,就再也无法阅读垃圾。

我想,我要重新啃读那些被我以艰涩为由冷落的经典书籍了。

4

两个半小时的演讲后,他开始请大家提问。

面对各种各样的问题,他都认真倾听,真诚作答。我提的问题较长,他说对不起,我听力不太好,请再复述一遍。

有人绞尽脑汁问了个很哲学的问题:尼采说,上帝死了。请问他是怎么死的,是被人类气死的吗?

周国平先生没有进一步阐明尼采的议论:上帝是被“我们”——“你们”和“我”谋杀的(《快乐的科学》);“上帝死了,死于他对人类的同情”(《查拉特斯拉如是说》);也没有引用海德格尔从西方历史,尤其是形而上学史和虚无主义高度对此的阐释。他只简单介绍尼采的超人哲学,“至于上帝究竟是怎么死的,我也不知道。不过你这个说法,也有一定道理”。

有老师问“如何保持中学生身上的神性”“如果您是高中校长,如何落实哲学教育”“您如何看待这种大规模的培训”等等具体问题时,他都极诚恳地回答“我不了解情况”,“我也不知道”。

我想,如果他是一位语文老师,大概台下的学生不大满意他今天的讲课吧。虽然周国平先生到高校和各地演讲,已是寻常事,并著有《周国平论教育》一书。可今天的他仍基于真诚和真实作答。

他站在哲学的高度、父亲的角度看教育,和我们这些所谓的职业教育者,是有着遥遥距离的。他两个半小时的演讲,面对校长,更像一种独处。他偶尔看下提纲,一字一句,缓慢地、几乎是努力回忆他多次重复过的教育观。他又像一个教数学多年的老教师,尽管日久,依然没有学会大声说话,没有我们习惯了的高谈阔论。他讲话,讲人性的关照,讲人的成长,讲老师的素质,那略带南方口音的普通话,有一种高度的清澈与纯正的孤独。

人人痛恨当今的教育体制,却谁也不敢反抗,反而依附,甚至变成体制的一部分。他却像安徒生笔下那个纯真的小孩,面对众多臣民,用最童真的声音说出:皇上什么也没有穿。

是这样一种孤独。

我为他的孤独感到孤独。

他在《怎么读》中曾写:在才智方面,我平生最佩服两种人:一是有非凡记忆力的人,一是有出色口才的人。也许这两种才能原是一种,能言善辩是以博闻强记为前提的。我自己在这两方面相当自卑,读过的书只能留下模糊的印象,谈论起自己的见解来也就只好寥寥数语,无法旁征博引。

但他接着又写:自卑之余,我有时又自我解嘲,健忘未必全无益处:可以不必被读过的东西牵着鼻子走,易于发挥自己的独创性;言语简洁,不会夸夸其谈。

走下讲台,他被真正喜欢他的热心读者包围,有中学生拿着他的书来签名。他一本一本签下去,问那女孩多大了,并露出慈爱的微笑,说:“谢谢你读我的书。”

我也想说,谢谢你讲给懂的人听。