批判与重构:社会网络视角下信任的互动嵌入理论探究

2015-10-17王腾

王腾

(湖北经济学院法学院,湖北武汉430205)

批判与重构:社会网络视角下信任的互动嵌入理论探究

王腾

(湖北经济学院法学院,湖北武汉430205)

当前最具影响力的现代社会学理论大致有三种,即吉登斯的结构化理论、布迪厄的场域理论与格兰诺维特的网络嵌入理论。鉴于结构化理论的主观化偏向、场域理论的客观化偏向与网络嵌入理论的静态化与工具化偏向,在理解信任与网络之间的关系时应秉持一种均衡化的互动观点,建构社会网络中的动态互动嵌入理论来进行研究分析。

社会网络;嵌入;结构化;场域

一、研究缘起与问题的提出

20世纪90年代以来,中西方学术界对信任问题的研究呈现四大理论派别。第一类是以经济学为基础对人际经济交往中信任问题的研究,这些研究主要是通过博弈理论与试验方法验证人际信任如何在双方互动中产生的,如Barney与Hansen认为由稳定的合作博弈所形成的人际信任关系可以内化为行动者所在组织的价值观与信任文化,并以此影响人们的行为以提升群体的整体信任水平。[1]第二类是以心理学为基础对人性与社会个体心理机制的研究,这种研究集中于通过实验等方式去挖掘个体在特定的社会环境中信任产生的生理原因及其反映机制,如人格心理学从人格特质的角度探讨个体的人际信任倾向以及人格特质对信任的影响,其中比较著名的当属Butler提出的影响人们信任产生的11种因素。[2]另外,认知心理学也从信任信息的储存与反馈机制的角度对人际信任问题进行了深入的研究,如有关“虚拟团队”人际信任的研究等。[3]第三类是以社会学结构主义理论为核心的作为社会结构的信任理论,这种理论主要是对信任的社会功能进行了结构性分析,如齐美尔在他的《货币哲学》中,认为信任是所谓的社会中最重要的综合力量之一,进一步从信任的角度对货币这种制度化象征物做了深入的分析。[4]德国社会学家卢曼也认为信任是简化社会复杂的机制之一,通过信任可以降低环境和系统的复杂性。他指出:“复杂性难题以及这一方式被分摊,因而变少:也就是说,一方暂时信任另一方会成功地驾驭暧昧不清的情况,换言之,将会简化复杂性;确实,在这种信任的基础上,另一方实际上有更好的取得成功的机会”。[5]马克思·韦伯从宗教伦理出发开展了信任问题的比较研究,深刻阐明了信任在经济秩序扩展、资本主义的产生和发展中的作用等。[6]第四类是通过对人际交往网络或组织(三方及以上网络或组织)的探讨来分析信任产生的微观机制与信任和群体结构之间的互动关系,这类研究具有典型的社会学特征,既注重社会结构对微观个体信任行为的影响,又考虑个体信任行为作出的自主意识与策略选择。这一类型的研究主要发端于新经济社会学对信任经济功能的探讨,如组织中的信任问题研究、新经济社会学的信任嵌入机制研究、林南和福山的社会资本研究以及中国关系网络中的信任研究等。[7]

就传统社会学理论的视角而言,以上四类研究又大致存在三种取向:一种取向是偏宏观的,学界一般称之为结构功能主义学派的观点或唯实论的视角,如齐美尔与卢曼的学说,其将信任作为社会结构中一个机制或者结构单元,对于增进人们之间的交往、促进社会整体的有机化运作具有独立而重要的作用;第二种取向是微观的,一般可视为个体主义或者唯名论的视角,这种理论认为个体是最为重要的实体,而社会不过是一个虚幻的存在物,[8]因此信任只存在于个人行为的微观机制之中,比如Butler对人们信任产生的心理机制的细致探讨,认知心理学对“虚拟团队”人际信任的研究,还包括以经济学为基础的对人际经济交往中信任问题的分析,都可谓具有典型的从个体视角出发研究信任发生机制的研究理路;第三种倾向为中观的,类似于社会学中的中层理论,这类研究对信任的产生是一种“平视”的视角,具有典型的非决定论意味,认为既不是宏观结构,亦非微观心理产生了信任,信任的产生是在复杂的人际互动过程中形成并逐渐演化的。这类研究借助综合化的社会学理论,通过具体与形象化的研究方式对信任产生的根源进行解剖式分析,既摒弃了过去绝对化视角偏向对于问题解决带来的困扰因素,又发挥了社会学特有的研究方法,进一步增强了社会学作为一门科学的解释力与学术魅力。当前,最具影响力的具有综合与摆脱主客观二元对立的现代社会学理论大致有三种,即吉登斯结构化理论、布迪厄场域理论与格兰诺维特的网络嵌入理论。本文拟从对以上理论的描述与分析出发,试图批判性地探究信任在社会网络中的产生机制与演变规律,并建构信任机制产生与发展的必要理论基础。

二、吉登斯的结构化理论与社会网络中的信任

吉登斯认为,任何理论如果仅仅是从主体或从客体某一个方面来进行分析与建构势必陷入社会二元论的泥潭,如果要建立一种主客观相统一的理论,必须从概念上将这种二元论重新建构成某种二重性,即结构二重性,[9](P40)只有如此,才能通过个体行动与社会结构相互建构的视角来克服主客观二元对立。社会网络中的信任行为正是一种典型的需要结构二重性理论进行分析的社会行为:一方面,信任行为具有个体性的一面,它的存在产生于个体的心理预期,表现于个体的外在行为,信任过程是个体对外界的一种主观反映,其目的与最终结果都是为了满足个体情感或利益上的需求;另一方面,作为社会网络中的信任行为,它又受制于个体所处的网络结构与环境。吉登斯结构化理论对社会网络中信任行为的研究具体包括两方面。

(一)具有能动性的信任行为

吉登斯“结构化理论”的展开是从分析社会行动开始的。他认为:“人的行动是作为一种绵延而发生的,是一种持续不断的行为流,正如认知一样。有目的的行动并不是由一堆或一系列单个分离的意图、理由或动机组成的。”[9](P62)吉登斯把社会活动看作持续不断的动态过程,在行动的连续性中分析行动的结构与功能。他进一步地描述了社会行动者的分层模式,认为人的有意图的行动包含了动机激发过程、行动的理性化过程和行动的反思性监控三部分。人的动机激发过程是人纯粹的主观能动性的表现,一个人对外做出信任行为必须具有内心给予信任的动机,且这种信任完全依赖个人的主观意愿,因此主观动机是信任产生的先决条件。行动的理性化过程是信任动机的延展,一个具有信任动机的行动者最终做出信任行为,需要一个理性转化过程,在这个过程中,行为者会根据社会网络环境中的风险与收益比较对信任的后果进行判断,一个理性的行动者会根据利益最大化原则进行合理的分析,并得出符合自身利益的结果。此时,行动者已经开始利用结构条件、风险、预期收益等外界因素对自身的信任行为进行符合理性的判断,这种信任行为带有一种明显的“结构化”特征。信任行动的反思性监控是指在行动者的信任活动流中体现出来的人的行为目的和意图,其包括两个方面的内容:一方面是信任者相信自己做出信任行为可以引发一定的社会效果,如一方信任对方可以在将来获得对方的信任等,这种信任与“反信任”的关系便构成了信任行为产生的结构化机制;另一方面,行动者在做出信任行为之前虽然对结果没有具体预见,但是这种信任行为会产生一种“意外后果”,这种意外后果又作为一种未被行动者认识到的条件,成为下一次行动的前提,成为一个循环往复、不断累积的过程,例如个人的信任行为在很多时候都无法对结果有一个具体的预期,但结果一旦出现,就一定会为信任者下次做出信任行为提供前提,并且随着这种信任行为的持续与结果的强化,这种有助于信任关系建立的建构化机制便会稳定地建立起来,成为社会网络中个体之间相互信任的结构条件。这种群体内结构化意识的进一步加强与不断积累有利于实现人们在思想意识上对某种规则的广泛认同,即可以产生人们认可并受制于其中的社会制度。[10]

(二)对结构的解释

在吉登斯的理解中,结构既具有主观性,又具有客观性,主观方面,它把人们头脑中的结构观念称为“记忆痕迹”,这种痕迹产生于人们的日常生活所形成的实践意识,这种意识是在行动者的具体生活行动中所具有的一种不言自明的客观认识,这种认识由个人的主观意识形成,但随着实践的发展会积累形成强大的具有结构特征的观点,其又会反过来影响个体的行动。在社会网络的信任产生过程中,结构化意识会随着网络成员间信任行为的不断强化而得到积累,从而在网络群体内部产生一种结构化制约机制,并反作用于群体间的信任行为。在客观方面,结构表现为社会再生产过程中反复涉及的规则和资源。行动者在时间和空间中通过使用规则和资源维持和再生产结构。基于此原理,信任的社会再生产过程也可以在社会网络中创造一种符合信任维持与加强要求的规则与资源,这种规则资源可能比主观方面的结构化意识更加具有稳定性,其一旦产生便会为社会网络中信任的形成与加强提供持续的动力与保障机制。吉登斯对于结构的解释说明了社会结构不是纯粹的固态的或外在于行为个体的,其本身具有能动性的特征。换言之,结构本身不是社会外在的强制性因素,而是被行动者使用的东西,规则和资源必须在各种行动者的实践中才能被看作是某类结构。

在吉登斯看来,结构不是客观的外在框架,而具有二重性:一方面作为“记忆痕迹”内在于行动者;另一方面作为规则和资源可供行动者利用。总之,他的结构化理论中的“结构”就是一个与行动者有着密不可分关系的概念,而不是外在于行动者、到处挤压行动者的框架。因此,结构与行动者的行动的关系是连续性的,个人行动的产生离不开结构,而行动产生的意外结果又能动性地被结构化,为结构持续不断地增添新的内容,丰富结构的含义。结构既是行动的前提又是行动的结果,结构化的过程就是规则与资源在实践中不断发挥创造与被创造作用的过程。不过,吉登斯过于强调“有认知能力的行动者”对结构的支配性,降低或否认了物质生产实践的基础性地位和作用,不免偏向了主观主义一边。

三、布迪厄的场域理论与社会网络中的信任

布迪厄坦言:“在人为地造成社会科学分裂的所有对立之中,最基本也是最具破坏性的,是主观主义与客观主义的对立。”[11]布迪厄的实践理论力图构建一套应对日常生活与社会互动的理论解释模式,利用这一模式可以发现社会潜在的实践结构,并可以对日常生活看似简单的表现提供更多的说明。布迪厄在建构这一套模式时既要从主观主义者所建构的社会世界的模式中跳出来,又要避免跌入由各种客观规则所布下的陷阱。在这两难中,他提出对社会世界的社会学认识在于将自己与对象的关系原则带入对象之中。[12]这种关系的带入就是他所称谓的“参与性的对象化”。实践正是在这种对象化的过程中展开的。在布迪厄的理论体系中,实践具有以下几种重要特征:一是空间性、时间性与暂时性;二是模糊性、盲目性和不确定性;三是实践的逻辑或意识具有非确定性和流动性;四是实践具有策略性。布迪厄对实践的分析直接为惯习理论的产生奠定了基础,他将惯习定义为“既具有被结构化的特征又具有结构化的特征的一种体系,它的形成有赖于实践,同时也不断地发挥实践的功能。”布迪厄认为,场域不是一个静态的、固定不变的结构,而是不断变化的。布迪厄对实践、惯习与场域的分析体现了其拒绝方法论的个体主义和方法论的整体主义之间的分裂,他采取的立场是一种“方法论的关系主义”,这为社会网络视角下的信任研究提供了基础。[13]

“惯习”的概念是布迪厄为了沟通行动与结构之间的鸿沟而提出的。其实,惯习概念的提出反映了其偏向于结构主义的观念。这与其强调的惯习最早是形成于家庭以及行动者原来的社会网络的观点是一脉相承的。我们认为,这种对惯习概念的理解证明了其较为看重惯习作为结构的功能,这种具有重要作用的结构为其场域理论提供了非常重要的基础,这其实是一种客观主义立场。这也许与布迪厄本人的经历相关。布迪厄出生于法国东南部比安地区一个农村家庭,早年对农村的惯习非常了解,也深受其影响,这造成了他后来面对阿尔及利亚的卡比尔人时交流比较融洽,且较为容易形成共鸣,而对法国学术界却始终感到格格不入,有一种“陌生人”的感觉。由此,笔者认为,布迪厄对二元对立的超越是不彻底的。他认为结构产生惯习,惯习指导人们的行动,行动又塑造新的结构。实际上,他赋予了结构以某种优先的决定地位,自觉或不自觉地偏向了客观主义一边。

社会网络中的信任意味着一种关系,这种关系将两个社会主体紧密地连接在一起,这种联系无形为场域的建立奠定了基础,布迪厄的场域理论可以充分说明作为实践行为的信任是如何在关系人之间发生作用,并且这种作用又是如何改变网络群体的关系结构的。应该说,布迪厄的理论为关系网络中的信任形成与实践机制提供了很好的注解,信任正是在关系人的互动实践中产生,具有极强的策略性与时空性,并且这种信任的持续会为关系人之间建立一种惯习,这种惯习强化或减弱了信任的作用,与此同时,不同的场域也会直接影响关系人之间的信任结构,场域中个体的资本、位置也与关系人之间的信任状况不断地发生交互作用。因此,按照布迪厄的理论,信任行为、关系状况、网络位置以及社会资本之间的关联基本构成了信任研究的主要框架。

四、格兰诺维特的网络嵌入理论与社会网络中的信任

格兰诺维特以波兰尼“嵌入”的概念为基础,提出了著名的“嵌入”理论,这一理论的提出在社会学界、经济学界均引起了轩然大波,新经济社会学学派由此兴起。[14]格兰诺维特认为,他所主张的“嵌入”理论能避免新古典经济学“社会化不足”所带来的缺陷。在“嵌入”理论看来,行动者不是脱离社会结构、社会关系像原子个人似地进行决策和行动的,而是嵌入于具体的当下的社会结构、社会关系中作出符合自己主观目的的行动选择。因此,个人的经济行动一定程度上是由个人所处于其中的社会结构与社会关系塑造的。[15]

为了进一步说明嵌入的层次以及解释嵌入的社会机制,格拉诺维特从内容上将嵌入划分为“关系性嵌入”和“结构性嵌入”。“关系性嵌入”是指经济行动者嵌入于个人关系之中,嵌入一般是发生在双方关系人之间,“结构性嵌入”则指许多行动者嵌于更为广阔的社会关系网络。在关系性嵌入中,对各种规则性的期望、对相互赞同的渴求、互惠性交换等是经济行动者所面对的主要的社会因素;在结构性嵌入中,值得注意的是经济交换与更大范围的社会结构的关系,许多其他的行动者也在这一社会结构中发生作用。这种大范围的社会结构就为特定的交易提供了具体的规则性期望,并能有效地阻止违反个人互惠性义务的行为发生。[16]个人所处于其中的社会关系体系在一定程度上塑造着个人的经济行动。新经济社会学对“嵌人性”问题的发展使人们对于经济行动的理解具有了一种新的视野。

格兰诺维特对于关系嵌入与结构嵌入的分析向我们展示了经济行为的嵌入形式,为了进一步深化人们对嵌入发生作用机制的理解,其引入了信任的概念。应该说,信任是格兰诺维特社会嵌入理论的核心概念,其作为社会网络中非常重要的嵌入机制之一对社会行为产生着广泛的作用。在《嵌入性问题》一文中,格兰诺维特以信任和违法乱纪为例,对经济行为的嵌入机制进行了详细的分析。他认为,违法乱纪行为只通过传统的制度规范是不能得到有效控制的,因为制度规范需要成本,而且单纯的法律制裁在很多时候不能解决欺诈与失信等现象。因此,信任在此作为一种法律的替代机制可以很好解决社会行动者的违法乱纪问题,而信任的产生又来源于关系与网络,因此信任便自然成为一种重要的关系与网络的嵌入机制影响着各种经济行为。为了进一步说明信任在社会关系与网络中的嵌入机制,格兰诺维特还分析了社会关系与社会网络是如何促进信任产生的,他指出诸如信誉、信息传递以及关系亲密程度等都可以明显影响社会个体经济行为的策略与选择。因此,一种关系或网络就成为各种促进信任增强的工具或场域,而这种产生出来的信任会通过向经济行为进行渗透的形式发挥其效用,即关系与网络产生信任,信任作用于经济行为并“嵌入”其中。

然而,格兰诺维特在其理论建构中将信任作为一种具有终极性的嵌入机制来看待,即其分析了经济行为是通过信任嵌入于社会网络中的,但是社会网络中的这种信任是否就是一种稳定不变的存在呢?答案明显是否定的。信任产生于社会关系与结构,那么随着关系与结构的变化,信任将会随之发生一定的变化,这种变化又将会直接导致经济行为的改变,进而导致行为人之间的关系甚至其身处的结构发生变化。比如两个陌生人在经历过一次接触产生了一种较低水平的初始信任,那么他们之间发生的交易会嵌入信任的成分,而一旦一方做出了这种基于信任的经济行为并达成了交易,这种信任又会进一步加强双方的关系亲密度,进而又会增强另一方在下一次交易中给予信任的预期。因此,我们认为,在一个完整的行为与结构互动体系中,信任只是一个中间机制,而不能作为一个固化的终极机制,信任也只是诸多社会网络嵌入机制中的一种,权力、名誉以及传统等都可以作为一种嵌入机制存在。另外,格兰诺维特的嵌入理论与其说是用关系网络的嵌入来说明经济行为的表现形式,不如说是用信任这一机制来解释经济行为的运作方式。然而,信任并不能解释经济行为的一切问题,比如当信任发生变化,即当双方关系从原来的一般信任到后来的非常信任,这种信任程度的增强无疑将会改变关系的性质与结构,那么原来关系的交易方式将会发生很多变化,这些变化同样会影响到原来的信任行为与水平。我们认为,新经济社会学关于信任问题的讨论虽然为二元主义理论提供了全新的视角,但由于其只是将信任作为用关系网络来解释经济行为的工具,片面注重信任的作用机制,而没有发现信任本身的变化及其与关系网络的动态互动,因此这一理论依然具有不完整性。

五、批判与重构——对结构化理论、场域理论与嵌入理论的综合与拓展

(一)对三大社会学理论的理论批判

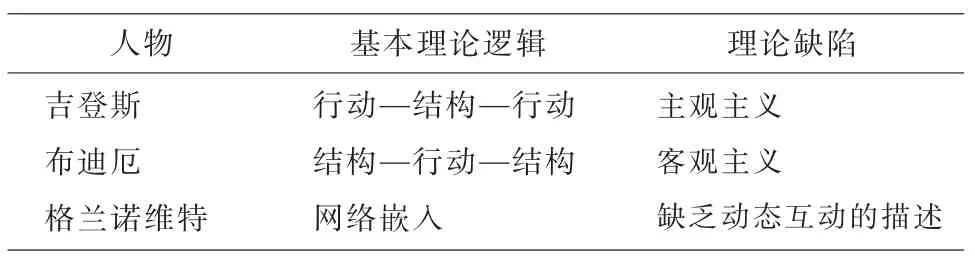

吉登斯、布迪厄以及格兰诺维特分别从各自的视角出发对结构行为与结构二元主义之间的矛盾作出了重要的理论贡献。他们也分别利用各自的分析技术对社会信任的发生与运作机制进行了解释。然而,这些分析都各有其缺陷。作为吉登斯的结构化理论,虽然结合了个体与结构的视角,把信任放在一个动态的社会网络互动机制上进行理解,但是对于信任的理解依然具有主观化的倾向,因为结构化理论中的结构因素具有很强的主观色彩,社会个体做出信任行为可能是受到“记忆痕迹”等产生的所谓“主观化结构”影响,而这种“主观结构”资源本身也是受行为人自身调用的,因此这种结构对行为人的影响很难具有说服力,行为人完全可以根据自身的意志改变信任状态,而且信任行为本身也不大容易改变“主观结构”的内容。因此,我们认为吉登斯的信任理论是一种偏行为主义的解释理论。布迪厄的场域理论虽然也看重实践的重要作用,同时也通过引进“惯习”的概念来为实践与场域理论建立中介,并认为场域不是一个静态的、固定不变的,而是一种不断变化的结构,这种理论可以解释信任行为通过实践影响惯习,进而影响场域结构这种现象,体现了社会关系网络与信任行为的动态互动机制,然而由于布迪厄的理论过分强调惯习与场域对于影响个人行为的重要作用,赋予结构以某种优先的决定地位,因此其信任理论是一种偏结构主义的解释理论。格兰诺维特的信任理论直接将信任作为社会经济行为的网络嵌入机制,直观说明了信任与关系网络之间的互动机制,但却并未为我们充分展示信任之于社会网络结构的能动机制,而仅仅将信任作为一种单一的解释机制来进行分析,因此这种理论缺乏对结构与行为互动的完整描述,也无法对信任与关系网络结构之间的动态互动机制给予充分的解释,是一种典型的将信任对象化的工具主义理论。以上关于吉登斯、布迪厄、格兰诺维特的理论逻辑与缺陷可以总结为表1。

表1 吉登斯、布迪厄、格兰诺维特的理论逻辑与缺陷比较表

(二)社会网络中信任理论之重构——动态互动嵌入理论

吉登斯的结构化理论、布迪厄的场域理论与格兰诺维的嵌入理论均可以对存在于社会关系网络中的信任行为进行综合化的解释,并且这些解释也都破除了纯粹的结构主义或行为主义的魔咒,具有很大的理论价值。但是,这些解释也存在一些重大的缺陷,如结构化理论的主观化偏向、场域理论的客观化偏向与嵌入理论的静态化与工具化偏向。因此,有必要对以上三种理论进行科学与合理的综合,以期为社会网络中行为的产生与运行机制提供更加具有说服力的解释。

首先,需要综合结构化理论与场域理论,即对两种理论的主观化偏向与客观化偏向进行综合,形成一种均衡化的互动理论。吉登斯的结构化理论强调主观结构的重要作用,即历史记忆与行为习惯在很多时候可以成为一种影响个体行为发生的客观存在,由于个体社会行为的历史性与变动性,这种主观结构本身也会随着行为者的记忆的增加以及行为习惯的改变等而发生变化,因此这种结构具有受主观影响的不稳定。然而,现实生活中并非所有的网络结构都是不稳定的,其也有稳定的成分,比如一种制度文化或者传统习俗等等,这种根植于社会中的结构因素无疑不能随着个体主观意识的改变而变化,即个体的行为不仅嵌入由自身记忆与实践所构成的结构之中,还嵌入整个社会的宏观结构之中,这就是社会行为的“二次嵌入”。这种嵌入形式避免了行为与结构互动理论的结构化偏向,要求在社会个体的微观互动中注重宏观的社会制度文化结构的作用。布迪厄的场域理论强调了惯习以及由其产生的场域的重要作用。同时,场域理论也十分关注社会网络中各种社会资本对于社会行为的影响。而信任作为一种社会资本形式,也时刻影响着社会个体的行为。但是,着重于社会资本与场域对个体行为的影响,就无法从能动的视角去发现社会行为对于场域的重要作用,也就无法实现二者的互动。因此,可以对场域理论的基础——实践理论进行重新认识,即认为实践并非具有完全的模糊性、盲目性和不确定性,同时,对个人的随机行为可以脱离于自己与对象的关系,即个人具有完全自主性的那部分行为可以不受所谓惯习与场域的影响,而可能只与个人的价值观与信仰相关,这种与个人价值观与信仰相关的实践往往具有独立性与目标明确性的特征,而且这种行为本身也与场域和他人之间的关系无关。如个人具有信任他人的意识也许只是出于一种善意的价值观,因此无法受惯习与场域的影响,自己的行为也很难去影响与他人之间的惯习。我们认为,有些社会个体的行为不一定是通过自身的实践去形成惯习,然后再形成场域,而是直接通过个体行为嵌入于更高层次的宏观社会结构之中。因此,这些行为具有一定的独立性、目标性以及明确性,这些行为可以通过直接的行为实践影响到其信任意识与信任行为。

其次,针对格兰诺维特固化的、静态的嵌入理论,应建构动态化的互动嵌入机制。格兰诺维特认为,在经济活动中行动者嵌入具体的人际关系和网络之中使行动者彼此产生的信任感,有效地阻止了各种互相破坏、互相欺诈行为的发生。[15]这一理论的逻辑是经济行为以信任的形式展开,而信任来源于行为主体所处的人际关系与网络之中,即关系网络创造信任,信任影响经济行为。这种理论直接将信任界定为关系网络的副产品,而没有进一步厘清信任在社会网络与人际关系中产生的具体机制与运作逻辑。由此,该理论在三个方面可能存在无法避免的缺陷。一是信任行为的过度社会化倾向。新经济社会学把人际网络与关系看作是信任产生的原因,而没有完全认识到信任也同样存在于个体的主观意识之中,信任本身是一个网络结构与个体意识共同作用的产物,因此个体所处的关系与网络只是产生信任的必要条件,但并非充分条件,不能简单地认为经济行为一旦嵌入于社会关系网络中就会以信任的机制运行,而应承认信任具有一定的独立性。二是缺乏对信任行为本身能动性的关注。嵌入理论对信任的产生原因以及信任对经济行为的影响机制进行了大量分析,却很少关注到信任行为对社会关系网络的能动作用。社会关系与网络虽然对于促进社会个体信任行为的产生具有一定作用,但同时信任也可能决定个体在网络中的结构位置以及与其他个体紧密或松散的关系状态。比如一个宗教信仰、兴趣爱好、性格特征相似的个体之间也许不需要长时间的接触便会产生很深的信任感,而这种特殊群体之间的信任感很有可能会改变其原属群体的网络关系,信任感强的人可能会形成小集体,而缺乏信任的人可能会被孤立,甚至被群体所抛弃。信任在群体内的不均衡分布对于群体关系结构的影响是一种较为普遍的社会现象,这种现象在组织研究中有很多表现。三是嵌入理论对信任与社会关系网络之间关系的分析是一种固化与静态的分析,如格兰诺维特认为:“是社会联系,而不是制度安排或者一般的道德(例如共享信仰和规范),成为了经济生活中信任产生的原因。”这一理论见解直接决定了信任的关系网络特征,将信任的产生限制在社会联系的范围之内,而且这种限制也否定了信任与关系网络的动态互动,他只认为随着社会联系与互动的加强,信任随之产生,但信任如何具体产生?是否会在网络联系中发生改变甚至消失?这种变化的原因是什么?随着关系网络状态的改变,这种信任是否也会随之改变?这种改变是否符合某种规律性?这些问题不能只通过简单的关系网络决定论来予以解答。我们认为,探索社会网络中的信任行为及其相应运作机制,应该改变过去那种过度社会化的、孤立的、静态的理论视角,转换到对信任的能动性、互动性以及动态性的研究上来。

总之,对社会网络中信任行为的研究应该转换传统的研究视角,即在理解信任与关系网络之间的关系时应秉持一种均衡化的互动观点,同时也要运用动态化的互动嵌入机制来进行分析,在分析过程中,既要承认社会关系网络对信任的产生具有重要影响,也要承认信任行为本身对关系网络具有能动作用,社会网络与信任行为本身是一种动态的嵌入关系,即二者不仅在同一时间截面具有互动特征,同时在时间的延续中,社会个体的信任行为也会随着网络的变化而不断变迁,经济行为嵌入于社会关系网络的深度与广度也会随着信任与关系网络的交互作用而发生改变,其可以称为经济行为的动态互动嵌入理论。

[1]Barney,J.B.,Hansen,M.H.Trustworthiness as a Source of Competitive Advantage[J].Strategic Management Journal,1994,(15):175-190.

[2]Butler,John K.Toward Understanding and Measuring Conditions of Trust:Evolution of a Conditions of Trust Inventory[J].Journal of Management,1991,(3):17.

[3]谢小云,杨正宇.虚拟团队信任的研究新进展[J],人类工效学,2004,(4):63-65.

[4]齐美尔.货币哲学[M].北京:华夏出版社,2002.178-179.

[5][德]卢曼.信任[M].瞿铁鹏,李强,译.上海:上海人民出版社,2005.33

[6][德]韦伯.儒教与道教[M].北京:商务印书馆,1997.289.

[7]杨中芳,彭泗清.中国人人际信任的构念化:一个人际关系的观点[J].社会学研究,1999,(2):1-21.

[8]周晓虹.唯名论与唯实论之争:社会学内部的对立与动

力——有关经典社会学发展的一项考察[J].南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学),2003,(4):114-122.

[9][英]安东尼·吉登斯.社会的构成[M].北京:三联书店,1998.[10]刘少杰.制度变迁中的意识形态分化与整合[J].江海学刊,2007,(1):112-120.

[11][法]皮埃尔·布迪厄.实践感[M].蒋梓骅,译.南京:译林出版社,2003.37.

[12]Pierre Bourdieu.The Logic of Practice[M].Cambridge,Polity Press,1990.27.

[13]侯钓生.西方社会学理论教程[M].天津:南开大学出版社,200.360.

[14]曲仲丽.社会学与经济学的对话——读《经济行动与社会结构:嵌入性问题》[J].经济研究导刊,2012,(11):216-217.

[15]董才生.信任:当代经济社会学研究的新视野[J].内蒙古民族大学学报(社会科学版),2004,(5):64-68.

[16]朱国宏.经济社会学[M].上海:复旦大学出版社,1999.110.

(责任编辑:彭晶晶)

Critique and Reconstruction:Study on the Interaction between Trust Embedding Theory under the Network Perspective

WANG Teng

(School of Law,Hubei University of Economics,Wuhan Hubei 430205,China)

There are three theories that is most influential in modern sociology,They are the structure theory of Giddens,the field theory of Bourdieu and the Granovetter's network embedding theory.Because of the bias of subjective preference of structure theory,the objective of the field theory and the static and tools of network embedded theory,It should pay uphold a balanced view of the interaction and construct a dynamic interactive network theory of social embedded to understand and study the relationship between the trust and the network.

social network;embedded;structure;field

C91-03

A

1672-626X(2015)06-0116-07

10.3969/j.issn.1672-626x.2015.06.019

2015-10-15

王腾(1982-),男,湖北武汉人,湖北经济学院讲师,社会学博士,主要从事社会学、环境法研究。