就近城镇化:中部地区城镇化的战略选择

2015-10-17左雯

左雯

(河南省社会科学院城市与环境研究所,河南郑州455002)

就近城镇化:中部地区城镇化的战略选择

左雯

(河南省社会科学院城市与环境研究所,河南郑州455002)

我国城镇化进程中,出现了异地城镇化、就地城镇化、就近城镇化的发展模式,三者并不矛盾。中部地区应选择以县级城镇和中心镇为重点的就近城镇化道路,这不仅有利于大中小城市协调发展和降低城镇化成本,还能够解决“大城市病”、“留守现象”等问题,也符合农民工的意愿。中部地区可以从产业支撑、提升城市功能、推进产城融合、加快改革创新等方面加快推进就近城镇化。

中部地区;就近城镇化;人口

长期以来,我国的城镇化重点在城市建设速度上,出现了“伪城镇化”、“半城镇化”现象,忽视了县级城市在城镇化进程中的支撑作用。历史经验和实践证明,中部地区的城镇化道路既要吸收东部地区的经验和教训,避免人口向大城市集聚的“异地城镇化”带来的“大城市病”、留守群体等种种问题,又要考虑中部地区的特点,走一条适合中部地区的城镇化道路。李克强总理在2014年政府报告中提出了“三个一亿人”,其中之一是“引导约一亿人在中西部地区就近城镇化”,这为中部地区城镇化发展提供了思路。

一、我国城镇化的演化路径与发展模式

改革开放以来,特别是新世纪以来,在不断探索和实践的基础上,我国城镇化进入了快速发展阶段,出现了异地城镇化、就近城镇化、就地城镇化等多种发展模式,并呈现不同的适用范围和发展路径。

(一)异地城镇化、就近城镇化、就地城镇化的内涵辨析

异地城镇化是改革开放的产物,是由于社会发展水平、地域经济差异等原因导致的人口流动,是城镇的“拉力”和农村的“推力”相互作用的结果。[1]改革开放初期,随着东部沿海发达地区劳动密集型产业人口需求的不断增长,由于中西部地区农村劳动力过剩以及中西部地区小城镇基础薄弱、辐射能力小、人口吸纳能力不足,城镇化实现路径主要以异地城镇化为主。

就地城镇化是朱宇在研究我国东南沿海地区城镇化时最早提出的,指乡村人口未通过大规模向城市迁移而实现向城镇或准城镇转变的现象,是一种既不同于一般的农民向城市大规模的集中和转移,也不同于战后发达国家大城市向小城镇疏散的都市化现象。[2]随后,有的学者从空间视角对就地城镇化进行了界定,辜胜阻将就地城镇化的空间范围划定在县域范围,认为农业人口实现向县域城镇集中和就地转移为非农业人口。[3]杨世松、张鼎如等认为“就地”是其原有居住地,包括自然村、行政村、合村并成的新社区,农民通过完善基础设施和服务功能,改变生活方式和改善生活条件,享受到同城市人一样的生活。[4][5]有的学者从内涵视角对就地城镇化展开了分析,胡小武、张建云等认为就地城镇化要具备产业支撑、基础设施和公共服务接近城市水平、农民生活方式改善等要素。[6][7]

就近城镇化是伴随着农村城镇化演化而来的产物,是与就地城镇化相互联系又相互区别的发展模式。从城镇化所表现的内涵来看,两者并不一致,“就近城镇化”是指农业转移人口不经过长距离的迁移,在其住所周边的县城和中心镇实现就近转移,同时实现由农民向市民的转变,平等地享受城市基础设施和公共服务。“就地城镇化”是指农村人口在原有居住地域,通过产业升级、基础设施和公共服务完善,改善生活环境,过上接近城市水平的生活。从两者的地域界定的内涵来看,两者在发展和实现路径上存在较大的差异,就近城镇化更突出就近转移,而就地城镇化更加突出就地改造。

(二)异地城镇化、就近城镇化和就地城镇化的选择

对于我国城镇化的模式选择,学界出现了不同的声音。石忆邵等主张异地城镇化,认为随着我国城乡经济体制改革的逐渐深入,异地城镇化既能实现职业的转移,又能实现生产和生活空间的变化,能够弥补就地城镇化缺陷,将成为新时期中国城镇化的主旋律。[8]焦晓云等主张就地城镇化,认为城镇化的本质其实就是个人“选择”问题,人们会基于收益和成本的比较,选择就地城镇化。所谓就地城镇化是指通过发展农村社区等形式促进农村人口就地集聚的城镇化发展模式,能够解决异地城镇化带来的“大城市病”、农村留守、空心村等问题。[9]周永康等主张异地城镇化和就地城镇化并重的模式,认为两种城镇化模式并非完全对立,而是相互补充、相互协调的,新时期应采取异地城镇化与就地城镇化并重的发展模式,实现城镇化新突破。[10]纵观我国城镇化的发展模式选择,学术界关于就近城镇化问题的论述相对较少,研究多集中于我国东部沿海发达地区的发展经验上,具体到中部地区的相关研凤毛麟角,在产业和人口双转移的形势下,中西部地区城镇化的外部环境发生了巨大的改变,如何探索出一条适合中西部地区的就近城镇化道路显得尤为重要。本文即是这方面探索的一个尝试,以期为我国城镇化建设提供参考。

二、中部地区选择就近城镇化道路的必然性

中部地区由于其自身的特点,既不适合走东部沿海地区的异地城镇化发展道路,也不适合走传统的就地城镇化发展道路,而宜选择就近城镇化战略,这样既能缓解异地城镇化带来的种种社会问题,又能避免就地城镇化缺乏产业支撑的缺陷。

(一)就近城镇化有利于大中小城市协调发展

第一,就近城镇化能够缓解“大城市病”。一方面,在城镇化快速发展时期,大城市的集聚效益更为突出,吸引大量的人口和资源进入,各种要素聚集产生的需求能促进分工深化,有利于节约成本和提高效率,而小城市的集聚效应与大城市相比明显较弱,吸纳承载人口能力有限;另一方面,伴随大城市快速发展而来的是“大城市病”。我国城镇化的发展印证了这一规律,大城市以极快的速度不断扩张,人才、资金、公共服务等优势资源不断向大城市集中,出现了人口过千万的超大城市,按照《关于调整城市规模划分标准的通知》,武汉、郑州等城市属于城区常住人口过500万的特大城市,“大城市病”带来的交通拥堵、污染加重、社会矛盾凸显等一系列社会问题日益严峻。

在此情况下,培育壮大县级城镇有着重要的意义。城镇化发展周期和“城市病”发展周期紧密相连,与城镇化一般呈“S”型上升不同,“城市病”发展呈现倒“U”型特点,在城镇化率达到“30%~50%”时“城市病”开始显现,达到50%~70%时“城市病”进入爆发阶段。2013年,中部地区城镇化率达到48.5%,进入50%~70%城镇化快速发展和“城市病”集中爆发阶段。因此,以县级为主体的就近城镇化是中部地区城镇化的必然选择,这一方面能保持中部地区城镇化快速发展的趋势,另一方面可以减少大城市吸纳承载人口压力,延缓“城市病”爆发。

第二,中部地区县级城镇规模和布局适合走就近城镇化的道路。中部地区县级城镇分布较为均匀,面积和人口密度适中,到县中心交通距离在20~50公里,适合形成以县城为核心,辐射带动周边地区的区域经济中心和服务中心。从表1可以看出,中部地区的河南、湖北、湖南、安徽、山西5省常住人口在50万以上的县(市)所占比重分别为78.7%、56.3%、59.1%、67.7%、4.0%,其中除山西外均达到50%以上。而50万人口规模的城市未来城区人口规模可以达到20万,这样的人口规模才能支撑供暖、供气等城镇基础设施和超市、学校、医院等生活生产服务服务设施的完善,才能带来规模化的市场,产生人力资本和信息等溢出效应,使土地节约集约利用、综合成本降低。

表1 2013年中部地区部分省份县(市)城镇人口规模与数量(个)

第三,就近城镇化有利于实现大中小城市均衡发展。目前中部地区大城市主城区人口压力较大,与综合承载力之间的矛盾日益加剧,而县级城市集聚人口能力不足,小城镇数量多但服务能力不强,整个城镇体系不协调。因此,发展县级城市和小城镇是优化城镇体系的关键,中部地区走以发展县级城镇为重点的就近城镇化道路是与小城市发展论一致的,都是要培育壮大县级城市和中心镇,提高综合承载力,吸纳大部分农业转移人口,实现大中小城市均衡发展。

(二)县域经济能为就近城镇化提供产业支撑

第一,中部地区县域经济良好的基础为就近城镇化提供了保障。县域经济在中部地区经济发展中占据着重要地位。以河南省为例,2014年河南县域经济占全省GDP总量的70%左右,解决了全省70%的就业,贡献了全省35%的财政收入。近年来,随着产业向中西部地区梯度转移的加快,中部地区的县城(市)凭借政策、区位、劳动力等优势成为主要承接地,县域经济在速度和质量上都有较大的提高。2015年全国县域经济与县域基本竞争力百强县排名中,中部地区有12个县(市)进入,湖南省4个,江西省3个,河南省、湖北省各2个,安徽省1个,其中长沙县连续2年跻身全国十强县;而2006年仅有湖南的长沙县、河南的巩义市和偃师市3个县入围全国百强县。随着中部地区县域经济整体实力不断增强,县级城市对城市基础设施和公共服务的投入不断增加,其与大城市生活水平的差距也在逐渐减少,为农业转移人口提供了良好的生活保障。

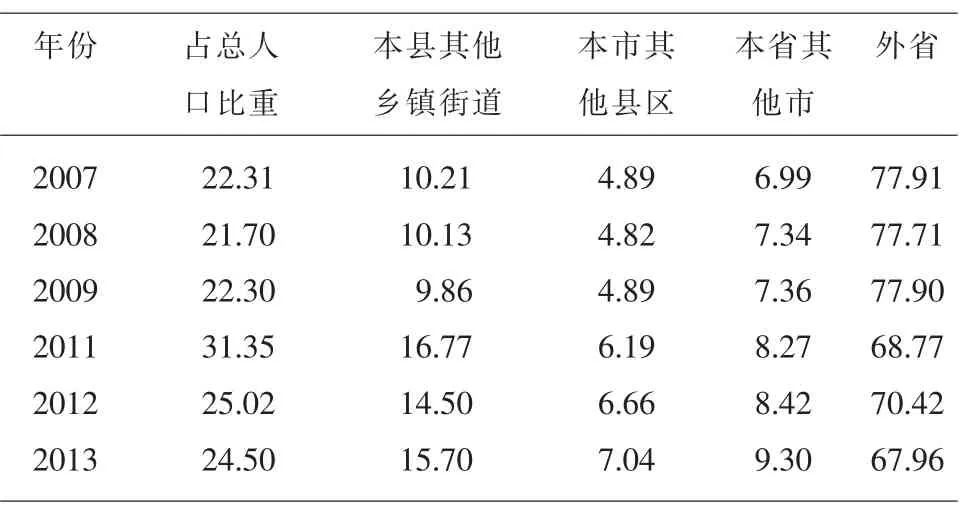

第二,产业和人口“双回流”为中部地区就近城镇化提供了产业支撑。改革开放以来,我国区域战略布局经历了非均衡发展(重点发展沿海地区)、均衡发展(西部大开发、中部崛起、东北振兴)、协调发展的阶段,我国的城镇化历程也与经济发展同步,随着东部沿海地区经济的快速发展,大量农业转移人口从中西部不发达地区流向发达地区、从农业流入非农业部门、从农村转向城市,形成了具有中国特色的人口长距离的“异地城镇化”。段成荣、杨舸等分析得出1982年我国流动人口流向东部地区占全国比重为38.4%,2000年达到57%,2005年达到64.6%,[11]2010年后出现了农民工“回流潮”。以安徽省为例,从表2可以看出,2010年后安徽省农业转移人口流向外省的比例呈现减少态势,下降10个百分点左右,而转移到本县和本市其他县区的农业人口明显增长,出现了农民工在县级城镇就近转移的“就近城镇化”现象。河南省的数据也印证了这一点,2014年河南省农村劳动力转移就业总量达到2742万人,省内就业比重达到58%,新增农村劳动力转移就业中80.5%实现省内就近转移。

表2 2007—2013年安徽省外出半年以上人口外出流向构成(%)

中部省份之所以出现“就近城镇化”,主要是因为,随着国际国内新一轮产业梯度转移,县级城市承接了大量的劳动密集型产业,能够吸纳大量的农村转移劳动力就近就业。城镇化需要产业支撑,只有产业创造就业,才能吸引大量农业转移人口集聚到城市,中部地区县级城市良好的经济基础和产业条件为“农民就近城镇化”提供了基础和前提。

(三)就近城镇化有益于降低城市生活成本

新型城镇化的本质是人的城镇化,而大量农业转移人口“进得来”却“留不下”,其主要原因在于高昂的进城成本。近年来,农业转移人口的转移模式向举家转移、融入转移转变,能够在城市居住和子女接受城市教育是农民最为关心的问题,特别是新生代农民工成为转移主体,他们更希望能够留在城市、融入城市,然而高昂的城市生活成本阻碍了农民工市民化的进程。人力资源和社会保障部劳动科学研究所课题组2012年在北京、四川、广东、陕西、湖北和浙江调查数据显示,“没有住房”是农民工在城市生活遇到的最大困难。59.93%的农民工愿意在城镇买房,其目的是改善生活和子女上学;40.07%的农民工不愿意在城镇买房,其主要原因是房价太高。根据该调查,“买不起房”和“城市生活成本太高”是农民工不愿意在城市定居的主要原因。2014年12月,郑州市商品住宅销售均价达到8016元/平方米,武汉新建商品房价格也突破8000元,其他中部地区省会城市房价也在7000元/平方米左右,大城市高房价将农民工排斥在住房市场外,随着资本价格的不断上涨,买不起房的农民工群体买房更加困难。大城市高昂的生活成本使农民工始终处在城市边缘,大部分成为城市贫民,加剧了城市二元结构,“半城镇化”现象难以改善。

与“异地城镇化”相比,就近城镇化的成本相对较低。以河南省为例,通过对河南省20个县(市)的调研显示,2014年县(市)的商品房价格大约在2000~3000之间,熟练工人的工资水平大约在2500元左右,农民工基本能实现在城市拥有住房。稳定的住房使农民工真正能够扎根城市,更好地享受城市公共服务,特别是医疗和子女教育,真正融入城市。就近城镇化有利于缓解城市二元结构带来的城市贫民现象,由“半城镇化”实现真正的城镇化。

(四)就近城镇化有助于解决农村社会问题

异地城镇化带来了大量的社会问题。一是留守群体问题。首先,留守儿童无法享受正常亲子家庭给予的关爱。由于缺乏父母感情上的呵护和思想上的正确引导,部分留守儿童成长面临着意外伤害增加、学业较差、品行失调和心里异常等风险。其次,留守老人的养老问题。由于子女长期外出打工,留守老人不仅在生活和精神上难以得到子女照料,还要负担起照料孙辈、生产劳动等责任,生活负担加重。而目前我国社会保障体系不健全,农村养老还是以家庭养老为主,农村老人的经济来源主要依靠自身劳作和子女供养,而子女外出使养老的载体与对象发生分离,传统家庭养老模式受到冲击,一旦老人劳动能力下降,养老和孙辈抚养都将面临巨大挑战。这些问题不仅影响农村家庭的发展,还影响社会的和谐和稳定。二是空心村问题,空心村导致大量土地闲置,土地撂荒风险加剧。

农村社会问题的复杂性不是简单的政策措施能够解决的,需要重塑农村经济和社会活力。就近城镇化不是继续侵蚀农村的土地、劳动力等资源,而是建立一种新的城乡秩序,使城市发挥城市的功能,农村发挥农村的功能。随着经济水平的提升和交通条件的改善,通过电动车、汽车等交通方式使县级城镇的辐射半径达到20~50公里,可以产生两种就近城镇化模式。一种是过渡性的就近城镇化,即在经济起步阶段,农民在城镇没有固定住所,可以白天在城镇工作,晚上回农村居住,这样既可以增加收入,又可以照顾老人和子女,还可以兼顾农业生产。另一种是真正意义上的就近城镇化,即农民在完成资本积累后,在城镇拥有稳定住所,子女在城镇接受教育,真正融入城市成为市民,由于离家较近,可以兼顾照料老人和维系农村社会关系。

综上所述,中部地区农业转移人口众多,早期多“候鸟式”迁移到发达地区,但是由于成本压力、户籍等原因很难真正融入当地城市,实现真正的市民化。随着中部地区县域经济的发展壮大,产业支撑能力不断增强,就业岗位不断增加,基础设施和公共服务不断完善,农业转移人口回流意愿明显,就近城镇化成为中部地区农业转移人口的现实选择。

三、中部地区就近城镇化的路径选择

中部地区就近城镇化面临着以下困难:一是中部地区城镇化总体水平偏低,除湖北省外城镇化率均低于全国平均水平,城镇化压力较大;二是县级城市和中心镇承载力有限,我国长期以大中城市为重点推进城镇化,忽视县级城市和中心镇建设,基础设施和公共服务长期投入不足,历史欠账较多,城镇综合承载力有限,对农业转移人口吸引力不足;三是相关配套改革滞后,出现“大城市进不去、小城镇不愿来”的局面,在户籍制度对中小城镇放开后,许多农民并不愿意加入小城镇的户籍,主要是由于就业、住房、养老、医疗、教育等相关配套改革滞后;四是资金压力较大,在现有的财税体制下,县级财政基本财力不足,难以承担农业转移人口市民化的成本。破解这些难题需要以人为本、因地制宜推动就近城镇化。

(一)提高产业支撑能力,促进农民就近稳定就业

就近城镇化的关键是农业转移人口在家附近实现就业,这就需要产业支撑,避免出现圈地式城镇化和人为“造城”。产业是就近城镇化的前提,只有实现就业才有可能谈及农业转移人口市民化问题。一是县级城市和中心镇要做好产业发展规划,依托本地优势资源,在新一轮产业变革中抢抓机遇,发展优势产业和主导产业。同时要注意错位发展,不能一窝蜂上同一类项目,避免由政府行政力量主导而导致新一轮产能过剩。在十三五规划中许多县(市)都规划发展电子信息产业、新能源汽车产业等,如果不加以引导,很可能再次出现多晶硅这样由产能不足到产能过剩到大多数企业倒闭的现象。二是加快产业结构调整,促进农业转移人口合理有序流动。通过产业结构调整,降低大城市和中心城市人口的过度集中,促进人口向县级城市和小城镇分流。中部省会城市和各省经济较为发达的区域重点发展高新技术产业和现代服务业,将劳动密集型、资源依赖型企业向周边县(市)及欠发达地区转移,在此过程中,吸引和留下一部分高层次人才和具有发展潜力的农民工,而相对层次较低的农民工将随着产业转移向周边县(市)和欠发达区域转移。同时欠发达县(市)积极承接产业转移,重点发展劳动密集型产业和资源深加工等产业,吸引相应人才进入、外出打工人员回流和当地劳动力就地转移,加快就近城镇化进程。

(二)完善和提升县城服务功能,提高城镇综合承载力

把县城和中心镇作为就近城镇化的主要载体,主要是由于中部地区县城有较好的发展基础,是承接产业转移、吸纳人口的最优节点。为此,要集中力量提升县城服务功能。一是合理划定城市发展边界,重视城市空间结构优化和资源集约节约利用,防止县城“摊大饼”式扩张。二是加快城镇基础设施建设。加快完善中心城区道路网络,提高路网密度,布局建设停车场;全面提升城镇燃气建设、运营、管理及调峰、应急、储备能力,加快建立多样化的城市供热体系;加快海绵城市建设,以雨污分流改造、排水防涝设施建设、积水点改造为重点,推进城镇排水防涝设施建设;加快实施地下综合管廊试点工程和老旧管网改造,加强地下管线综合管理;以城市管网和供水厂建设改造为重点,加强城镇供水设施建设。三是推进公共服务均等化。根据流动人口的需求和自身情况,落实好放宽落户政策,重点实现农业转移人口子女教育、劳动报酬、住房租购、医疗等公共服务的均等化,实现农业转移人口市民化。

(三)推进产城融合,提升中小城市和小城镇人口容纳能力

产城融合发展的理念就是要产业和城市互动发展,产业集聚和发展的规模决定城镇化的进程和城镇的规模,城市功能的完善、品位的提高会为承接转移、发展产业提供条件,只有产城融合发展,才能形成企业集聚和产业发展、人口集聚和经济发展的良性循环。一是要推进发展载体建设,按照生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的原则,科学规划空间发展布局,统筹规划包括产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、生态保护区等在内的功能分区,统筹推进城乡基础设施建设和公共服务设施建设,促进产业发展、城镇建设和人口集聚相互促进、融合发展。二是加快推进城镇居住空间均衡发展,采用分散和集中的居住用地布局策略,进一步完善基础设施及配套,促进城镇和产业园区内各类基础设施互联互通、共建共享,合理布局教育、医疗、文化、旅游、体育等公共服务设施,配套建设住居、商业、娱乐、休闲等设施,提升宜居宜业水平。三是引导企业集中布局、产业集群发展,增强产业集聚效应和协同效应,有效吸纳农业转移人口。

(四)加快改革创新,破除制约就近城镇化的体制机制障碍

进一步深化改革,加快体制机制创新,打破阻碍就近城镇化的利益机制。一是落实差别化落户政策,全面放开县级城镇和小城镇落户限制,重点解决暂不具备落户条件或者不愿落户城镇人口的就业、教育、医疗等基本公共服务保障问题。二是加快建立农业转移人口市民化成本分摊机制,明确政府、企业、个人三方的责任范围,促进农业转移人口尽快融入城市,个人融入企业、子女融入学校、家庭融入社区。三是加快投融资体制改革,积极稳妥地加速完善和推广公共服务领域政府和社会资本合作模式,多渠道解决融资难问题。四是完善农村土地制度改革,加快完成农民土地承包权和宅基地使用权的确权登记颁证,探索宅基地进入市场流转的机制。加快调整现有征用土地收入分配格局,使土地增值部分能够用于分担农业转移人口市民化成本,反哺失地农民。

[1]黄亚平,陈瞻,谢来荣.新型城镇化背景下异地城镇化的特征及趋势[J]城市发展研究,2011,(8):11-16.

[2]朱宇.超越城乡二分法:对中国城乡人口划分的若干思考[J]中国人口科学,2002,(4):34-39.

[3]辜胜阻,易善策,李华.中国特色城镇化道路研究[J].中国人口·资源与环境,2009,(1):47-52.

[4]杨世松.“就地城市化”是中国农民的伟大实践[J].理论月刊,2008,(7):171-173.

[5]张鼎如.中国农村就地城市化刍议[J].中国农学通报,2006,(11):508-511.

[6]胡小武.人口“就近城镇化”:人口迁移新方向[J]西北人口,2011,(1):1-5.

[7]张建云.关于当前传统农业区农村就地城市化问题的思考[J].理论学刊,2011,(8):64-67.

[8]石忆邵,王云才.异地城镇化:新时期中国城镇化的主旋律[J].同济大学学报(社会科学版),2006,(8):29-35.

[9]焦晓云.新型城镇化进程中农村就地城镇化的困境、重点与对策探析[J].城市发展研究,2015,(1):108-115.

[10]周永康,潘孝富.就地城镇化与异地城镇化应并重发展[N].光明日报,2014-02-19.

[11]段成荣,杨舸.我国流动人口的流入地分布变动趋势研究[J].人口研究,2009,(11):1-12.

(责任编辑:许桃芳)

Nearby Urbanization:Strategic Selection of Urbanization in China's Central Region

ZUO Wen

(Institution of Urban and Environmental Research,Henan Academy of Social Sciences,Zhengzhou Henan 450002,China)

There are three different developing ways during the process of urbanization in China.They are remote urbanization,situ urbanization,and nearby urbanization.They are not contradictory.In middle region,we should choose nearby urbanization which based on county towns and central towns.It not only can coordinate the development of large and medium cities and reduce the cost of urbanization,but also solve problems such as big city disease and left behind phenomenon,which are in line with the wishes of migrant workers.We can accelerate the promotion of nearby urbanization in middle region by supporting industry,improve the city function,and accelerating reform and innovation.

middle region;nearby urbanization;population

F120.3

A

1672-626X(2015)06-0019-06

10.3969/j.issn.1672-626x.2015.06.003

2015-10-15

左雯(1983-),女,山东巨野人,河南省社会科学院城市与环境研究所助理研究员,主要从事城市经济和区域经济研究。