长江经济带战略性新兴产业发展政策评价

——基于规划文本和政策文本梳理的视角

2015-10-17董旭吴传清

董旭,吴传清,2

(1.武汉大学经济与管理学院,湖北武汉430072;2.长江大学长江经济带发展研究院,湖北荆州434100)

长江经济带战略性新兴产业发展政策评价

——基于规划文本和政策文本梳理的视角

董旭1,吴传清1,2

(1.武汉大学经济与管理学院,湖北武汉430072;2.长江大学长江经济带发展研究院,湖北荆州434100)

本文着重从地区差异、演变特征、战略层面和产业侧重四个方面回顾梳理长江经济带沿线省市出台的战略性新兴产业规划文本,揭示区域战略性新兴产业的政策导向,并利用统计数据对政策出台前后战略性新兴产业发展情况进行比较分析。研究结果显示:长江经济带沿线省市战略性新兴产业发展政策存在地区规模差异、政策跟进和与时俱进的显著特点;政策规划文本表现为总体规划与专项规划协同推进,且后者是直接推动力;各省市均针对特定产业采取优先发展政策,制定针对性的区域发展规划,且上海处于政策的领先地位。总体来看,长江经济带沿线省市战略性新兴产业发展政策取得了不小成效,但存在产业结构不协调问题。长江经济带沿线省市应进一步优化完善相关规划政策,以推动战略性新兴产业快速协调可持续发展。

长江经济带;战略性新兴产业;政策评价;规划文本

一、问题的提出

2008年的金融危机使世界经济陷入低迷下行轨道,为尽快摆脱经济困境,各国纷纷将战略性新兴产业作为发展的突破口。“战略性新兴产业”的概念最初为“战略性高新技术产业”,于2009年2月《国务院关于发挥科技支撑作用促进经济平稳较快发展的意见》中首次提出。同年5月,中央财政支持新能源与节能环保等战略性新兴产业发展工作座谈会提出“推动战略性新兴产业加快发展,培育新的经济增长点”,[1]正式提出“战略性新兴产业”概念。在积极应对金融危机的过程中,中央明确提出大力发展战略性新兴产业,建设创新型国家,“逐步使战略性新兴产业成为经济社会发展的主导力量”,[2]实现跨越发展。为加快推进战略性新兴产业的发展,2010年10月,国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发[2010]32号),将发展战略性新兴产业上升为国家战略,并于2012年7月正式出台《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,进一步明确了发展战略性新兴产业的相关细节。

长江经济带横贯东中西三大地带,涵盖云南、贵州、四川、重庆、湖南、湖北、江西、安徽、浙江、江苏、上海等11省市,正在成为构筑中国区域发展新棋局的重点战略区域。长江经济带要全力打造中国经济新增长极,必须以产业优化升级为支撑,培育和发展具有重大引领带动作用的战略性新兴产业。政策支持对战略性新兴产业发展具有显著的导向和促进作用。长江经济带沿线省市不仅积极响应中央关于发展战略性新兴产业的政策意见,适时推出有针对性的发展规划和政策文件,有些规划和政策文件甚至走在国家的前面。研究这些规划文本的地区差异、演变特征、战略层面、产业侧重和政策效果评价,不仅可以从学理上把握长江经济带战略性新兴产业的发展方向和轨迹,而且对未来长江经济带战略性新兴产业的发展具有重大实践指导意义。

二、相关研究文献回顾

就学术界关于战略性新兴产业的研究来看,可细分为研究维度和研究尺度两方面,研究维度包括战略性新兴产业的内涵界定、选择标准、面临机遇与挑战、统计指标体系构建和发展路径等方面;研究尺度涉及国家、跨省域和省域三类空间尺度。本文讨论的重点是战略性新兴产业发展政策,因此有必要着重梳理专门针对战略性新兴产业发展政策的研究文献。

(一)战略性新兴产业研究维度

战略性新兴产业的内涵界定研究。学术界对战略性新兴产业概念的内涵尚未形成定论:李晓华、吕铁从战略性、不确定性、正外部性和复杂性四个特征对战略性新兴产业进行界定;[3]李金华以战略全局、发展前景、辐射带动、效率效益等标准定义战略性新兴产业;[4]贺俊等则认为战略性新兴产业应涵盖产业、新兴产业和战略性三方面。[5]本文认为,学术界对战略性新兴产业的内涵的理解过于发散,应遵从中央对战略性新兴产业的定义,即“战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,是知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业,是引导未来经济社会发展的重要力量”。

战略性新兴产业的选择标准研究。高有才等提出了战略性新兴产业创新力、引领力、持续力、聚集力和碳减力的五力选择标准;[6]东北财经大学产业组织与企业组织研究中心课题组认为应根据主导产业和优势产业等相近产业特征确定战略性新兴产业选择标准,在此基础上构建了以产业主导力、发展力和竞争力为基准的选择指标体系。[7]

战略性新兴产业面临的机遇和挑战研究。黄庆华指出金融危机和新科技革命为我国战略性新兴产业的发展既提供了难得的机遇,也提出了巨大的挑战,发展战略性新兴产业是我国应对金融危机和承接新科技革命成果的内在要求。[8]刘洪昌等认为我国战略性新兴产业在体制机制、自主创新、资金配套和产业转化等方面仍面临巨大挑战。[9]

战略性新兴产业评价指标体系构建研究。刘嘉宁从发展性、战略性、新兴性、资源环境匹配性和产业体系完整性五个层面构建了我国战略性新兴产业评价指标体系;[10]李勃昕等基于灰色关联理论从资源禀赋、科技创新、产业基础、市场需求和政策保障五个维度建立战略性新兴产业评价指标体系,并运用于省际差异分析。[11]

战略性新兴产业发展路径研究。学术界通常从规划制定、体制完善、人才培养、平台搭建等方面探讨战略性新兴产业的发展路径。郭晓丹、宋维佳以企业为考察对象,通过把握战略性新兴产业的进入时机,提出了发展战略性新兴产业的“引领/追随”对策;[12]王开科基于资源配置的视角认为,我国战略性新兴产业的发展应采取“阶梯式”推进路径。[13]

(二)战略性新兴产业研究尺度

战略性新兴产业的国家尺度研究。针对全国战略性新兴产业的研究相对最为普遍和成熟,比较有代表性的研究着眼于战略性新兴产业的国土空间布局和战略选择的区域趋同分析。[14][15]国家尺度下的研究文献一般都站在全局的高度,从整体空间分布上把握战略性新兴产业的发展。

战略性新兴产业的跨省域尺度研究。随着区域发展战略的调整完善,我国越来越重视跨省域的区域协同合作发展,研究跨省域战略性新兴产业的发展也成为学术界的一大热点。薛艳杰重点分析了长三角地区战略性新兴产业的发展现状、趋势,并提出了相应的对策建议;[16]张国强等通过波特竞争力模型,进一步对我国重点跨省域区域战略性新兴产业竞争力进行了比较评价。[17]

战略性新兴产业的省域尺度研究。省域尺度的战略性新兴产业研究主要立足省域实际,考察具体省(市、区)战略性新兴产业的发展水平、存在问题和进一步发展策略,如李奎等对广东、廖宇雄等对重庆和沙勇对江苏的战略性新兴产业发展研究。[18-20]

(三)战略性新兴产业发展政策

政策支持是推动战略性新兴产业快速健康发展的重要保障。李天舒、张天维认为产业政策需要优化战略性新兴产业发展整体环境,提出促进战略性新兴产业发展的“产业规划+政策措施+空间载体+产品示范”的产业政策组合模式。[21]刘澄等指出积极发挥产业政策对战略性新兴产业的促进作用,重点在于市场培育、科技创新和合理布局。[22]学术界主要从金融、财税、创新、人才和知识产权等方面对战略性新兴产业发展政策展开研究。

战略性新兴产业的金融政策研究。顾海峰以生命周期理论的战略性新兴产业业态演进为切入点,分别从政策性直接金融层面、政策性间接金融层面设计了促进战略性新兴产业发展的金融支持政策体系。[23]袁青松指出战略性新兴产业发展蕴含着巨大的信贷市场机遇,完善商业银行的信贷支持政策对加快战略性新兴产业发展具有重大意义。[24]吕铁、余剑认为应通过金融创新,改造传统融资模式并拓展融资渠道,为战略性新兴产业发展提供金融政策支撑。[25]

战略性新兴产业的财税政策研究。蒋震、梁军提出有必要在战略性新兴产业的研发、生产与运营环节都采取税收优惠政策,降低战略性新兴产业发展的财务成本。[26]柳光强、田文宠的研究发现,当前以区域税收优惠为主的战略性新兴产业政策存在产业针对性不强和限制新兴产业发展等问题,认为税收政策在推进战略性新兴产业发展方面应从区域优惠走向产业优惠,有针对性地给予具体战略性新兴产业以税收优惠。[27]洪源、刘兴琳从持续稳定财政投入机制、多元化高效率的财政投融资体系以及覆盖战略性新兴产业发展全周期的税收优惠政策三个方面提出了培育和发展战略性新兴产业的系统财税激励政策。[28]

战略性新兴产业的创新政策研究。创新性是战略性新兴产业的一大特征,促进战略性新兴产业发展必须加大创新政策支持。李奎、陈丽佳通过建立战略性新兴产业发展的创新双螺旋模型,认为科技创新与市场需求是战略性新兴产业发展的两大原动力,据此提出了以鼓励战略性新兴产业研究开发为核心的创新激励政策。[29]李文军认为应大力实施创新驱动发展战略,突出战略性新兴产业的关键核心技术和共性技术,注重前沿基础技术。[30]

战略性新兴产业的人才政策研究。王春明认为高级人才是推动经济发展的重要因素,发展战略性新兴产业应加强高级人才培养和引进的政策支持力度。[31]阳立高等以湖南省为例,通过对战略性新兴产业人才培养、引进与激励等方面研究分析,着重从设立人才开发专项资金、构建产学研联合培养体系、健全人才评价体系和完善人才服务机构等方面强化战略性新兴产业发展的人才支持政策。[32]李德煌、彭笑一则从创新人才培养模式、优化人才层次结构、营造人才发展环境三大方面提出了完善战略性新兴产业发展的人才支持政策。[33]

战略性新兴产业的知识产权政策研究。知识产权对培育和发展战略性新兴产业具有重大战略意义。2012年4月,国务院办公厅印发《关于加强战略性新兴产业知识产权工作的若干意见》(国办发[2012]28号),进一步明确了知识产权政策在战略性新兴产业发展中的作用。在此前后,学术界也就战略性新兴产业发展的知识产权政策开展了积极研究,如毛金生、程文婷认为应根据战略性新兴产业各自具有的特点,制定有针对性的知识产权政策,一体适用的知识产权制度已经无法满足战略性新兴产业的迅速发展。[34]李良成、高畅通过创新政策工具、知识产权政策功能和产业生命周期三个维度,建立了战略性新兴产业发展的知识产权政策分析框架,系统阐述了知识产权政策对战略性新兴产业培育和发展的决定性作用。[35]

总体来看,现有文献对战略性新兴产业的研究在维度上多侧重宏观整体性把握,针对战略性新兴产业发展政策的研究相对较少,而从区域发展规划文本的视角剖析战略性新兴产业发展政策导向和效果的研究几乎没有;在研究尺度上虽然从国家到省市均有涉及,除江苏和重庆外,却没有针对长江经济带整体战略性新兴产业发展的研究。基于此,本文将着重对近年来长江经济带战略性新兴产业发展规划文本进行回顾梳理,以期揭示区域战略性新兴产业发展的政策导向,并对规划文本的政策实施效果进行评价探讨,力求对长江经济带战略性新兴产业发展有所裨益。

三、长江经济带战略性新兴产业发展政策的回顾

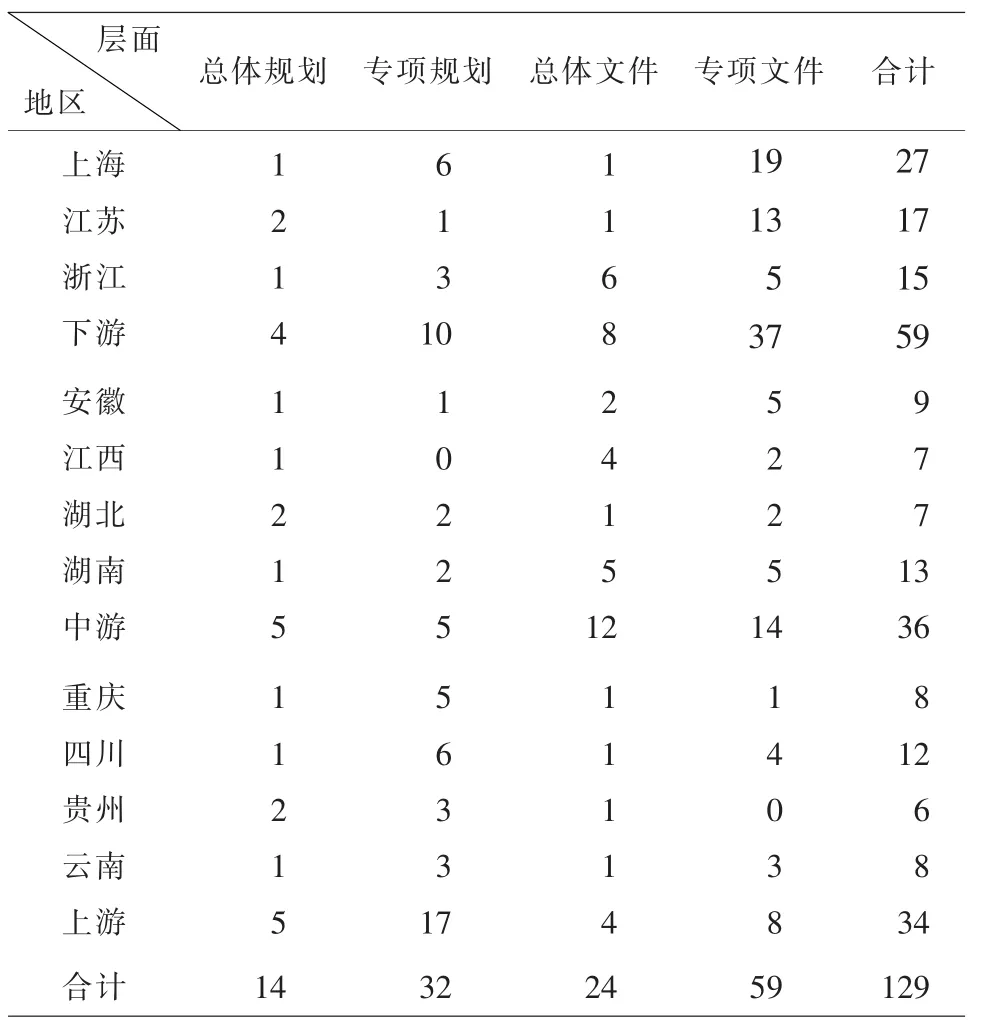

自2010年国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》以来,长江经济带沿线省市积极跟进,纷纷出台本省市的战略性新兴产业发展规划和政策文件。事实上,早在中央提出发展战略性新兴产业之前,长江经济带中的部分省市就已经针对战略性新兴产业及其相关领域出台了相关规划、政策文件。据初步统计结果,2007年以来长江经济带沿线省市关于战略性新兴产业的规划文本和政策文件共计129项。①本文着重从地区规模差异、时间演变特征、战略层面分布和产业领域侧重四个方面对这些规划和政策文件进行考察分析。

(一)战略性新兴产业发展政策的地区差异

2007年以来,长江经济带沿线省市均出台了相应的战略性新兴产业发展规划和政策文件,但在数量规模上有所不同。由图1可知,长江经济带下游地区战略性新兴产业的政策出台规模远远高于中上游地区,且上海、江苏、浙江三省市在政策出台规模上处于前列;中上游地区的政策出台规模基本持平,湖南、四川分别是所在地区政策规模的领先者,湖北、江西和贵州的政策规模处于最低水平。政策规模的地区差异表明,长江经济带沿线省市发展战略性新兴产业的政策支持程度不同,下游发达省市对发展战略性新兴产业的政策支持力度明显高于中上游省市,中上游省市对战略性新兴产业的政策支持有待进一步加强。

图1 长江经济带沿线省市战略性新兴产业规划、文件的地区规模差异

(二)战略性新兴产业发展政策的演变特征

除了政策出台规模的地区差异外,长江经济带沿线省市战略性新兴产业发展政策随时间演变的特点也具有一定程度的地区差异。表1反映了2007年以来长江经济带沿线省市战略性新兴产业发展政策的时间跨度分布。

由表1可知,长江经济带战略性新兴产业发展规划和政策文件颁布量在2012年达到峰值,全年共有55项规划和文件出台,这与面临“十二五”开局之年和贯彻中央关于战略性新兴产业发展“十二五”规划的形势密切相关,表明长江经济带战略性新兴产业发展政策的制定具有显著的政策跟进和与时俱进的特点。结合图2可知,2007—2012年长江经济带战略性新兴产业发展政策稳步推进,之后进入“十二五”时期,主要是巩固实施这些政策,规划和文件的颁布量开始回落。就长江经济带上中下游而言,战略性新兴产业发展政策的时间演变趋势基本与长江经济带整体趋势一致;而省际之间稍有差异,主要表现在政策容量峰值出现的时间不同,湖北、湖南两省2010年战略性新兴产业规划和文件颁布量最多,浙江、重庆、贵州等省市在2011年达到政策发布量的峰值,上海、江苏、安徽、江西、四川、云南等省市到2012年开始大量出台相关政策;各省市在2013和2014年政策出台力度均开始减弱。

表1 长江经济带沿线省市战略性新兴产业规划、文件的时间分布

图2 2007—2014年长江经济带战略性新兴产业规划政策演变趋势

(三)长江经济带沿线省市战略性新兴产业发展政策的战略层面

从战略层面来看,长江经济带沿线省市发展战略性新兴产业的政策基本可分为四类(见表2)。

表2 长江经济带沿线省市战略性新兴产业规划文件的战略层面分布

总体规划,即各省市针对战略性新兴产业整体今后一段时期内的发展思路、目标、重点方向和保障措施制定的政策,如《上海市战略性新兴产业发展“十二五”规划》;专项规划,即各省市针对战略性新兴产业中各细分产业领域发展的具体规划政策,如《上海市高端装备制造业“十二五”发展规划》;总体文件,即各省市针对战略性新兴产业整体发展由党委、政府(办公厅)和政府各部门出台的各类意见、办法、计划、方案等,如《上海市加快培育和发展战略性新兴产业的实施意见》;专项文件,即各省市针对战略性新兴产业某个细分领域或发展方面出台的各类意见、办法、计划、方案等,如《上海市推进战略性新兴产业“新能源汽车与汽车电子”专项工程实施方案(2012—2015年)》。

由表2可以看出,长江经济带整体及沿线各省市战略性新兴产业政策在战略层面上均是专项规划和专项文件占主导,总体规划和总体文件在总的政策容量中占较小比例。这表明,专项规划和专项文件是指导长江经济带沿线省市战略性新兴产业发展的主要具体政策,对战略性新兴产业发展起着直接推动作用。但这并不意味着可以忽略总体规划和总体文件的作用,实际上总体规划和总体文件才是长江经济带沿线省市战略性新兴产业发展政策的源泉,是各类专项规划和专项文件的制定依据,战略性新兴产业总体政策与专项政策本质上是协同推进的。

(四)战略性新兴产业发展政策的产业侧重

国务院在《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中明确指出,战略性新兴产业包括节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造业、新能源产业、新材料产业和新能源汽车产业共七大产业领域。表3反映了长江经济带沿线省市战略性新兴产业发展政策在具体产业领域中的分布状况。

表3 长江经济带沿线省市战略性新兴产业规划文件的产业领域分布

就具体产业领域而言,长江经济带沿线省市对发展战略性新兴产业的具体领域各有侧重,各省市都会选择1~2个战略性新兴产业作为政策优先扶持发展的产业,如上海市将新一代信息技术产业和高端装备制造业作为重点发展的战略性新兴产业,通过制定出台大量的政策优先推动其发展。放眼整个长江经济带,生物产业、节能环保产业和新一代信息技术产业是政策优先发展的战略性新兴产业。表4列示了长江经济带沿线省市和上中下游各自优先扶持发展的战略性新兴产业。

就某个战略性新兴产业领域而言,不同省市在政策支持力度上也有所差异,由此出现了该产业领域中政策领先者和落后者同时出现的现象。由表4可以看出,上海除了在生物产业和新材料产业外都是政策领先者,这也说明上海作为长江经济带的一级中心城市,在发展战略性新兴产业上具有显著的政策优势。

表4 长江经济带沿线省市优先扶持的战略性新兴产业领域和各产业政策领先者

四、长江经济带沿线省市战略性新兴产业发展状况分析

(一)统计标准确定

目前关于长江经济带沿线省市战略性新兴产业发展政策的效果评价存在以下两个难点:第一,各省市战略性新兴产业统计分类标准不一致。虽然国家确立了七大战略性新兴产业,但长江经济带沿线省市对战略性新兴产业的选择不尽相同,如江苏省是十大战略性新兴产业,而安徽省的战略性新兴产业经历了六大产业到八大产业的转变。第二,战略性新兴产业统计数据缺失。截至目前,从中央到地方,还没有专门针对战略性新兴产业的统计数据,各省市统计数据缺失现象更为严重。为统一口径,本文以《国家战略性新兴产业分类(2012)(试行)》为依据,作为战略性新兴产业的统计分类标准,在此基础上收集相关数据,考察评价长江经济带战略性新兴产业发展政策效果。

(二)指标选取与数据来源说明

根据指标数据可得性原则,本文选取战略性新兴产业总产值作为评价指标,通过比较2008—2012年战略性新兴产业总产值的变化,对长江经济带沿线省市战略性新兴产业发展政策的效果进行评价。2008年数据根据《中国经济普查年鉴2008》计算得到,2012年数据根据《中国工业经济统计年鉴2013》和《中国第三产业统计年鉴2013》整理所得,部分数据缺失。

(三)结果分析与评价

根据统计数据,表5和表6分别显示了长江经济带沿线省市2008年和2012年战略性新兴产业总产值。本文将从总量和结构两个方面,着重分析长江经济带整体战略性新兴产业发展政策的效果。

从总量上看,2012年长江经济带战略性新兴产业整体总产值和每个战略性新兴产业总产值均比2008年有较大增长,四年间,长江经济带战略性新兴产业整体增长143.62%。结合图3可知,长江经济带战略性新兴产业中发展最迅速的是新能源产业,增幅高达536.62%,其他战略性新兴产业也都取得了较快发展,总产值增长均翻了一番以上,这说明长江经济带战略性新兴产业发展政策在总量上起到了显著的作用。

从结构上看,不论是2008年还是2012年,新一代信息技术产业和高端装备制造业在长江经济带整个战略性新兴产业中的比重超过80%,其他战略性新兴产业所占份额偏小,尤其是新能源汽车产业占比甚至不足1%。这说明,长江经济带战略性新兴产业发展政策在结构上尚存在产业结构份额不协调的问题,政策效果有待进一步提高。

图3 长江经济带战略性新兴产业结构份额与增长幅度

表5 长江经济带沿线省市2008年战略性新兴产业总产值(亿元)

表6 长江经济带沿线省市2012年战略性新兴产业总产值(亿元)

五、结论与启示

综合上述分析,可得出如下研究结论。(1)长江经济带沿线省市战略性新兴产业发展政策具有空间规模容量显著差异的特点。下游地区在政策上处于明显领先地位,中上游地区发展战略性新兴产业的政策支持力度有待加强。(2)长江经济带沿线省市战略性新兴产业发展政策在时间演变上具有明显的政策跟进和与时俱进特点。各省市大量的政策在国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》之后出台,并在2012年“十二五”来临之际达到峰值。(3)长江经济带沿线省市战略性新兴产业发展具有总体政策和专项政策协同推进的特点,其中专项政策对各省市战略性新兴产业发展起直接指导和推动作用。(4)长江经济带沿线省市战略性新兴产业发展政策具有产业领域侧重和政策领先者并存的特点。各省市确定重点发展产业,并在政策上给予优先扶植;而某一产业中又有政策领先者起政策导向作用,上海则在长江经济带战略性新兴产业发展中扮演这一角色。(5)长江经济带沿线省市战略性新兴产业发展政策在产业规模和发展速度上取得了飞跃式的成效,但在产业结构份额优化方面的成效不够显著,新能源汽车、新材料、节能环保等产业亟待发展壮大。

前文的研究和结论启示我们,长江经济带沿线省市今后应在以下方面采取措施:(1)进一步加强战略性新兴产业发展政策的制定和完善工作,坚定不移地推进战略性新兴产业的发展,使之成为国民经济发展的主导力量;(2)在全国战略性新兴产业发展大方针的指导下,进一步细化战略性新兴产业发展政策,制定更加具体和更强操作性的战略性新兴产业专项指导规划,使战略性新兴产业各领域发展政策落到实处;(3)积极优化政策结构,加大对发展较慢、较弱产业的政策扶植力度,站在规划体系完善和细化的高度上全面谋划战略性新兴产业协调发展新格局。

注释:

①此处统计的战略性新兴产业规划文本和政策文件129项仅从省级层面出发,包括针对战略性新兴产业总体及七大具体产业领域的规划和文件,不包括每一战略性新兴产业领域下细分产业小类的规划和文件。

[1]李克强.不失时机地发展战略性新兴产业——在财政支持新能源与节能环保等新兴产业发展工作座谈会上的讲话[EB/OL].新华网,2009-05-21.

[2]温家宝.让科技引领中国可持续发展[N].人民日报,2009-11-24.

[3]李晓华,吕铁.战略性新兴产业的特征与政策导向研究[J].宏观经济研究,2010,(9):20-26.

[4]李金华.中国战略性新兴产业发展的若干思辨[J].财经问题研究,2011,(5):3-10.

[5]贺俊,吕铁.战略性新兴产业:从政策概念到理论问题[J].财贸经济,2012,(5):106-113.

[6]高友才,向倩.我国战略性新兴产业的选择与发展对策[J].经济管理,2010,(11):21-25.

[7]东北财经大学产业组织与企业组织研究中心课题组.中国战略性新兴产业发展战略研究[J].经济研究参考,2011,(7):47-60.

[8]黄庆华.战略性新兴产业的背景、政策演进与个案例证[J].改革,2011,(9):39-47.

[9]刘洪昌,武博.战略性新兴产业的选择原则及培育政策取向[J].现代经济探讨,2010,(10):56-59.

[10]刘嘉宁.战略性新兴产业评价指标体系构建的理论思考[J].经济体制改革,2013,(1):170-174.

[11]李勃昕,惠宁.战略性新兴产业指标体系的省际区别——新能源汽车例证[J].改革,2013,(3):45-52.

[12]郭晓丹,宋维佳.战略性新兴产业的进入时机选择:领军还是跟进[J].中国工业经济,2011,(5):119-128.

[13]王开科.我国战略性新兴产业阶梯式发展路径选择:基于马克思资源配置理论视角的分析[J].经济学家,2013,(6):21-29.

[14]韦福雷,胡彩梅.中国战略性新兴产业空间布局研究[J].经济问题探索,2012,(9):112-116.

[15]刘铁,王九云.区域战略性新兴产业选择过度趋同问题分析[J].中国软科学,2012,(2):115-127.

[16]薛艳杰.长三角战略性新兴产业、现状、趋势与对策[J].经济体制改革,2011,(3):50-54.

[17]张国强,汤向俊.区域战略性新兴产业竞争力比较:以长三角珠三角和京津冀为例[J].经济问题探索,2012,(8):42-47.

[18]李奎,陈丽佳.广东战略性新兴产业促进政策研究[M].广州:华南理工大学出版社,2011.

[19]廖宇翃,廖元和.省域战略性新兴产业优选及其构建——以重庆市为案例的研究[J].经济管理,2012,(5):28-34.

[20]沙勇.江苏战略性新兴产业:现实困境和应对策略[J].南京社会科学,2013,(11):145-150.

[21]李天舒,张天维.战略性新兴产业的领域选择和政策取向[J].特区经济,2010,(10):220-222.

[22]刘澄,顾强,董瑞青.产业政策在战略性新兴产业发展中的作用[J].经济社会体制比较,2011,(1):196-203.

[23]顾海峰.战略性新兴产业演进的金融支持体系及政策研究——基于政策性金融的支持视角[J].科学学与科学技术管理,2011,(7):98-103.

[24]袁青松.支持战略性新兴产业发展的信贷政策研究[J].宏观经济管理,2011,(5):51-53.

[25]吕铁,余剑.金融支持战略性新兴产业发展的实践创新、存在问题及政策建议[J].宏观经济研究,2012,(5):18-26.

[26]蒋震,梁军.促进战略性新兴产业发展的税收政策[J].税务研究,2010,(8):8-12.

[27]柳光强,田文宠.完善促进战略性新兴产业发展的税收政策设想——从区域税收优惠到产业优惠[J].中央财经大学学报,2012,(3):1-5.

[28]洪源,刘兴琳.培育和发展战略性新兴产业的财税激励政策选择[J].地方财政研究,2013,(4):41-46.

[29]李奎,陈丽佳.基于创新双螺旋模型的战略性新兴产业促进政策体系研究[J].中国软科学,2012,(12):179-186.

[30]李文军.战略性新兴产业的技术政策[J].中国科技论坛,2014,(4):51-55.

[31]王春明.战略性新兴产业与高级人才政策研究[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2013,(5):45-47.

[32]阳立高,贺正楚,韩峰.战略性新兴产业人才开发问题与对策——以湖南省为例[J].科技进步与对策,2013,(19):143-147.

[33]李德煌,彭笑一.战略性新兴产业区域人才发展对策研究[J].中国统计,2014,(2):48-50.

[34]毛金生,程文婷.战略性新兴产业知识产权政策初探[J].知识产权,2011,(9):63-69.

[35]李良成,高畅.战略性新兴产业知识产权政策分析框架研究[J].科技进步与对策,2014,(12):114-118.

(责任编辑:许桃芳)

The Evaluation of Development Policy of Strategic Emerging Industries in the Yangtze River Econom ic Belt——Based on the Perspective of Planning Text and Policy Documents Analysis

DONG Xu1,WU Chuan-qing1,2

(1.School of Economics and Management,Wuhan University,Wuhan Hubei 430072,China;2.Development Institute of Yangtze River Economic Belt,Yangtze University,Jingzhou Hubei 434100,China)

This article reviewed and combed development policies of strategic emerging industries among provinces along the Yangtze River Economic Belt focused on four aspects as follows:spatial scale capacity,time evaluation trend,strategic distribution level and industry features.The results showed that:Development policy of strategic emerging industries differs among provinces in the spatial scale capacity,having the feature of policy to follow up and keep pace with times.The overall policy and specific policies to promote synergistically and the latter are the direct driving force.All of the provinces take priority development policies for specific industries and Shanghai leads the policy.Overall,the policies of strategic emerging industries among provinces along the Yangtze River Economic Belt have achieved a big success,but there is lack of coordination in industrial structure.Provinces along the Yangtze River Economic Belt should optimize and improve relevant policies to promote rapid,coordinated and sustainable development for strategic emerging industries.

the Yangtze River Economic Belt;strategic emerging industry;policy evaluation;planning text

F061.5

A

1672-626X(2015)06-0005-09

10.3969/j.issn.1672-626x.2015.06.001

2015-10-02

国家社会科学基金重大项目(15ZDA020)

董旭(1990-),男,河南驻马店人,武汉大学经济与管理学院博士研究生,主要从事区域经济学研究;吴传清(1967-),男,湖北石首人,武汉大学教授,博士生导师,经济学博士,武汉大学区域经济研究中心主任,长江大学长江经济带发展研究院执行院长,主要从事区域经济学研究。