长歌三十载有幸得佳音

2015-09-25本刊编辑部

本刊编辑部

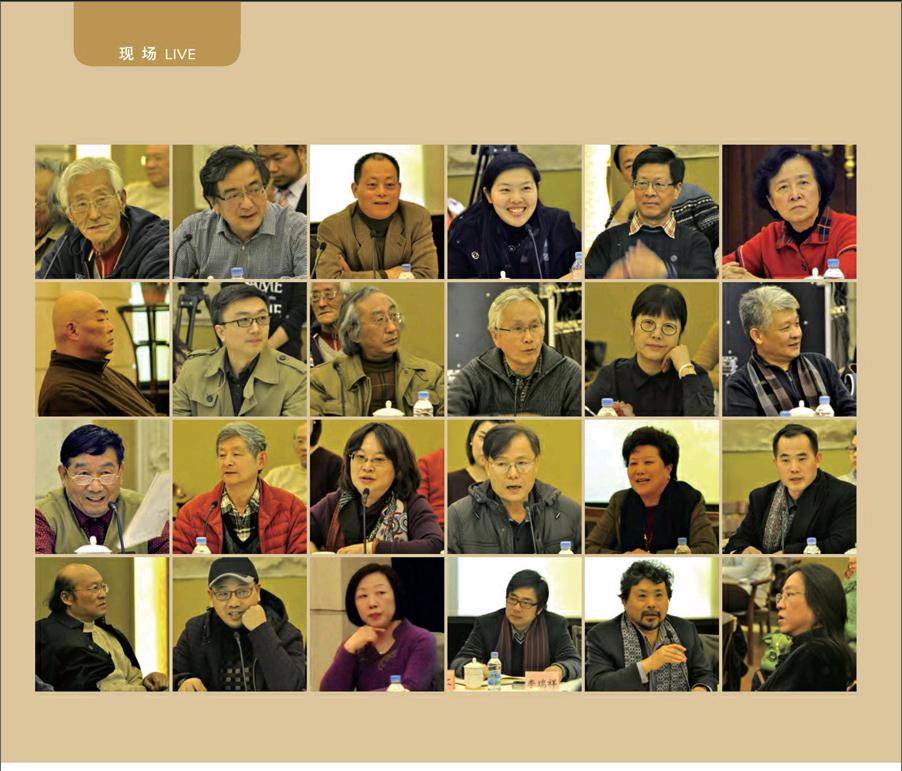

2015年1月11日,上海歌剧院多功

能厅济济一堂,来自全国的歌剧界人士汇聚在一起,为《歌剧》杂志30周岁庆生,并举办了30周年纪念研讨会。上海大剧院艺术中心总裁张哲,上海歌剧院党委书记、常务副院长、《歌剧》杂志现任总编范建萍,艺术总监魏松,副院长张庆新、李瑞祥,《歌剧》杂志主编游日韦之等参加了纪念活动。

《歌剧》是我国目前唯一公开发行的、最权威的歌剧艺术杂志,创刊于1984年。当时,由著名作曲家商易同志主持,最初为上海歌剧院内部刊物,即《歌剧舞剧资料汇编》,后改为公开发行并更名为《歌剧艺术研究》,是一本学术性很强的纯理论性刊物,当时在全国歌剧界产生了一定的影响,并对我国歌剧事业的发展起到了积极的推动作用。但由于杂志较强的学术性和理论性,一定程度上限制了自身的发展,因此,2003年《歌剧艺术研究》从形式到内容都进行了彻底的改革,并正式更名为《歌剧》。十多年来,《歌剧》杂志又从双月刊变为单月刊,页数也从过去的48页,增加到目前的96页。2009年5月,《歌剧》杂志在2008年度上海市新闻出版(版权)业“迎世博600天行动计划——期刊编校质量检查”中获优秀奖,在上海市五百多本社科类期刊中名列第十四位,为所有音乐艺术类期刊之首。

纪念活动当天到会的业内专家和歌剧界人士有:音乐学家、评论家、中国艺术研究院音乐研究所研究员居其宏,《中国文化报》副总编赵忱,中国音协副主席、新疆音协主席、新疆木卡姆艺术团团长努斯来提一瓦吉丁,重庆歌剧院院长刘光字,著名作曲家、编剧莫凡,著名作曲家、上海音乐学院音乐剧系教授金复载,国家一级编剧、原武汉市艺术学校校长沈承宙,中央歌剧院创作策划中心主任、乐评人、歌剧音乐剧制作人蒋力,国家一级作曲、四川师范大学艺术学院教授韩万斋,原《音乐周报》副总编辑、音乐评论人陈志音,《人民音乐》编辑部主任张萌,东方卫视中心制片人黄景誉,上海人民广播电台经典音乐广播经典947总监沈舒强,南京艺术学院副教授、硕士生导师、博士后满新颖,资深作者、乐评人、自由撰稿人钱剑平、邵奇青、任海杰,原《歌剧艺术》编辑金振华等。

值得一提的是,山东艺术学院音乐学院教授、声乐教育家朱德九女士,虽然因为身体原因未能前来,但她特地委托编辑部定制了生日蛋糕,并赠送庆贺花篮,以表达她的祝贺。

研讨会由杂志主编游日韦之主持。伴着《生日快乐》的背景音乐切开蛋糕,并观看了讲述《歌剧》杂志30年历程的纪念短片之后,专家们围“‘以人民为中心的创作导向与中国歌剧未来之发展”的主题,展开了热烈的讨论。在肯定杂志对中国歌剧发展所做出的贡献的同时,也对《歌剧》杂志30年来的发展与未来历史担当进行了分析点评。

专家们除了对《歌剧》杂志创刊30周年纷纷表达了祝贺,还表示《歌剧》杂志就像全国歌剧人的家,也是他们最喜爱的专业杂志。

作为《歌剧》杂志的前任总编,魏松首先对专家们的到来表示感谢:“《歌剧》杂志在歌剧、音乐剧等领域,确实是一本非常权威的专业期刊。《歌剧》杂志在中国出版界肯定不是老大,但在中国歌剧界绝对是第一的,信息量和影响力在艺术界非常大。杂志走过30年非常不容易。我记得非常清楚,我的名字第一次用铅字印在杂志上,就是1991年发表在《歌剧艺术研究》上的,居其宏先生为我演的《巴黎的火炬》所写的一篇评论文章。这一路的发展,与各位专家的支持和积极投稿是密不可分的,我在此致以诚挚的感谢!”

居其宏表示:“我和《歌剧》杂志的渊源比较悠久。我的研究方向是中外歌剧史论,从《歌剧舞剧资料汇编》开始,它一直是我重要的学术资料来源。我对《歌剧》编辑部,尤其是商易、张汀那个时期的编辑部非常熟悉,那段时期甚至可以称之为‘热恋期。对于全国歌剧同行来说,当时的《歌剧》编辑部就像是歌剧人的家——来了上海歌剧院,到了编辑部,就有一种回到家的感觉。每次我们到编辑部,当时的主编商易都会买来黄酒和下酒菜招待我们,很多的选题、文章就是在这样的情况下产生的。来自全国的歌剧专家都会在这里驻足停留,这里是全国歌剧信息交流的枢纽和中心。在我看来,当时的《歌剧》编辑部有一股凝聚力,团结了全国歌剧界的作者。我的《歌剧艺术论纲》,就是分期在《歌剧》杂志完成的——每期刊登一篇,连载了好多年,而且约定不要稿费。当时很多作者在《歌剧》杂志上刊发文章都是不收稿费的。”

蒋力则回忆起当时在《歌剧》编辑部参加研讨会的情形:“2000年2月,我陪当时的《音乐周报》主编周国安来沪,借上海歌剧院之地,举行了一个小型的歌剧座谈会,虽是小型,也吸引了京、沪、湘、闽等地的十余位同行。那天小雨,71岁的商易先生是自己骑车来的。他当时已是癌症晚期,但他特意在会前让戴鹏海转告大家,在会上只许谈歌剧,不许涉及他的病。出现在大家面前时,商易先生先抱歉来迟一步,又说手凉,暖一暖再和大家握手。我未待他手暖,就冲到跟前握住了他的手,真的是很凉,但那冰凉的大手传递给我的温度,是我永远都不会忘怀的。”

说起商易主编,老编辑金振华也回忆道:“《歌剧》杂志能够坚持到今天、发展到今天非常不容易。我们过去办杂志的宗旨是‘立足上海、面向全国,为全国歌剧界服务:口号是‘振兴中国歌剧。我们对歌剧都有一种很深的情感,我们的前任主编商易老师是著名作曲家,照理说可以创作更多的歌剧、舞剧。但到晚年,他把全部的精力都扑到了《歌剧》杂志上,只凭着一位老艺术家的良心。”

“我记得我是从80年代开始为《歌剧》杂志写文章的。”沈承宙说道,“其实我们写文章,不求进入历史,但求歌剧人拥有一个自己的家园,拥有一个自己的阵地,拥有一个可以说真话的地方。《歌剧》杂志能够从最艰苦的时期坚持到今天,非常不容易。”

“我是从2006年开始为《歌剧》杂志撰稿的,而且是从《歌剧》杂志的读者,被它培养成了一名作者。”陈志音说,“原本我只是一个在报纸上写一些报道、写一些简短评论的记者。能够为《歌剧》杂志写文章,我感到非常荣幸,因为他们一直在维护歌剧艺术、歌剧艺术家和艺术评论者的尊严。”

莫凡也表示:“《歌剧》杂志是我心仪的杂志,也是我个人认为艺术类杂志中最好的之一,每次拿到之后都让我爱不释手。杂志对我们这些专业作曲家来说,很有参考价值。很多文章读过了之后,过一阵子我会重新翻出来再读,比如杂志中大都会歌剧院的演出评价,‘人物专栏的人物专访等。杂志可以说是我的工具书和参考书。最可贵的是,《歌剧》杂志没有摆出一副拒人于千里之外的姿态,而是除了专业性,还专设了一些面对歌剧爱好者的栏目。”

资深读者韩丽文说:“我要对《歌剧》杂志表示感谢。我退休后,《歌剧》杂志一路伴随着我。最初我对歌剧的了解并不多,通过订阅这本杂志,从中得到了许多专业知识。《歌剧》杂志确实为我提供了一份很好的精神食粮。”

许多专家们也都表示,上海歌剧院曾借“歌剧》杂志这个平台举办过很多次针对当时全国歌剧的创作现状的专题学术研讨会,对全国歌剧、音乐剧发展来说,非常具有学术价值和前瞻性,在一定程度上对歌剧、音乐剧事业的发展,起到了推动的作用。

谈到《歌剧》杂志目前的状态,大部分专家的想法是一致的,就是希望《歌剧》杂志能发扬原来编辑部的传统,组织一些学术研讨会。另一个共同的声音,就是希望在杂志现有栏目的基础上,增加杂志的争鸣性和评论的权威性,并希望评论能真实反映歌剧生产的现状,不定期地做一些关于歌剧现状的争鸣话题,突破沉默的局面。当然,要做到这些,离不开中国歌剧的发展。只有中国歌剧的根基扎得深,《歌剧》杂志才能愈发枝繁叶茂。

努斯来提·瓦吉丁说:“我们看到中国歌剧一步步在往前走,虽然很艰辛,但是必须有这样的一个过程,不走这个过程是不可能的。我们在《歌剧》杂志上看到许多现代题材新歌剧的报道,得到了许多国内外歌剧信息,我认为《歌剧》杂志承载了很多。”

“记得2008年在北京歌剧论坛上,我曾说《歌剧》杂志上反映中国歌剧的文章太少了。当时游主编说,真的是中国歌剧这方面的消息太少了。”韩万斋说,“当时中国歌剧确实处于艰难时期,没有好的歌剧就没有好的文章。而这些年来,《歌剧》杂志坚持住了为人民服务的方向。”

赵忱则表示:“《歌剧》最艰难的时候应该已经过去了,接下去就是自己如何己迈上更高的台阶和高度。资金有限、条件有限,但责任无限,要勇敢地做全面而有高度的权威评论。这种评论不是置人于死地的批评,而是满带善意的、具有国际视野的、助人为乐的批评。加强这方面的建设,就能够使它得到更多人的关注。”

刘光宇则对《歌剧》杂志提出了几点具体的建议:“杂志下一步的方向应该是做中国歌剧的领航员和风向标。我有五点建议:第一,增大主导性,杂志不仅仅是反映,而是要有自己的价值指向。第二,增大信息性。第三,增大透视性。第四,增加联动性。第五,增大网络性。”

同为杂志人的张萌也为《歌剧》杂志出谋划策:“首先是刚才老师们提到的核心期刊问题,我认为可以设立为自身发展的目标,但也一定要顺其自然。其次,在栏目的设置上,我建议在三个方面做一些扩展:一是可以通过组织专家讨论的形式对当前的一些热点话题、现实性话题展开讨论;二是可以对一些创作者进行访谈,在某种程度上来说,访谈形成的文章可以呈现一定的史料价值;三是可以关注整个歌剧生态的发展,因为歌剧毕竟是一门综合性舞台艺术,各个门类的信息,包括市场、生产方式、舞美、导演以及各个国家的相关政策等,都可以纳入刊物的视野中。”

来自专业电台的沈舒强则表示:“我是做电台工作的,我们电台和《歌剧》杂志有很多共同特征,比如我们都是全国唯一的专业媒体。但由于这个‘唯一,难免会遇到受众相对较少的问题。市场化对于我们这些受众相对少的媒体来说,一方面会产生很大的杀伤力。但另一方面也因此可以更接近一线的听众,可以了解他们的真实需求。这对扩大受众群来说,恰恰有一定的好处。《歌剧》杂志已经走过30年的历程,我认为一方面可以在专业领域做更多的研究,另一方面还可以在努力拓展歌剧受众方面做一些努力。如果没有土壤,种什么东西都不会成活,我们非常愿意和《歌剧》杂志联手,培育一块相对优质的土壤,这样建立文化大都市的目标才能够真正树立起来。”

身为电视人的黄景誉说:“我希望像今天这样的活动,不只在30周年纪念的时候举行,希望《歌剧》杂志可以主动策划一些事件性的活动。就像一些媒体每年都会推出年度榜,有权威性也有前瞻性,同时也树立了自己的品牌。《歌剧》杂志不仅要在歌剧业内做到权威,还应该不断吸引更多的知音。”

作为资深歌剧迷,杂志资深读者匡国清对中国歌剧很有期待:“没有好的歌剧就没有好的评论,没有好的评论就没有好的杂志。在我国歌剧发展史上,早在上世纪二三十年代,上海歌剧就在当时的中国处于领先地位,许多事件的‘第一都曾经在这里诞生和发端。但显然,多少年来上海落伍了,上海在歌剧方面与北京相比已落后了不小的距离。殷切地希望上海市的领导和有关主管部门进一步重视和关心歌剧。希望上海的歌剧乃至中国的歌剧,在不久的将来一定会有一个辉煌的前途。”

“《歌剧》是我们大家共同的家园。”满新颖说道,“我们要维系、保持它的纯洁性、高尚性、高端性。放眼全世界来看,世界上几本重要的《歌剧》杂志只有美国的《歌剧新闻》(Opera News)、英国的《歌剧)×Opera)、德国的《歌剧世界》等寥寥数本,再加上我们中国的《歌剧》杂志。我们要努力使《歌剧》杂志成为一个重要的文化平台,这个平台应该是全中国、甚至全世界喜爱歌剧、关注歌剧的人的一个文化平台。”明天会更好

鉴于专家们的建议,《歌剧》杂志既要秉承杂志的“忠实记录、清晰展示”的宗旨,还要进一步加强杂志的评论权威性和争鸣性,同时也要树立《歌剧》杂志自己的品牌。

《歌剧》杂志总编范建萍强调,要发扬学术民主、艺术民主,营造积极健康、轻松和谐的氛围,提倡不同观点的充分讨论,提倡题材、体裁、形式手段的充分发展,来推动观念内容风格流派的切磋和互见。要借助《歌剧》杂志的这个平台,营造一种健康的学术争鸣的氛围。同时,也要推动我们歌剧、音乐剧的创作,继续发挥专业杂志的引领作用。

上海大剧院艺术中心总裁张哲对《歌剧》杂志增强学术性和专业性提出了更高的要求,希望杂志不仅仅在歌剧界成为权威,也要在期刊领域成为重量级的专业性刊物,尤其在对歌剧理论研究的坚守,要去研究“歌剧目前发展的问题和解决的方法”、“我们创作的歌剧为什么缺少观众”等课题,这将对整个中国歌剧的发展具有重要的指导意义。

总共5个小时的研讨会虽然不算短,但专家们似乎仍意犹未尽。当晚专家们在上海歌剧院食堂用工作餐时,仍在热烈地为《歌剧》杂志和中国歌剧的未来筹划着,着实令人感动。当晚,参加研讨会的专家学者们,还在上海大剧院中剧场观摩了“2015走进大剧院——上海歌剧院中外歌剧系列”首部小歌剧《爱之甘醇》的演出。《歌剧》杂志30周年的纪念活动虽然规模不大,但是其意义却是有目共睹的。这次的研讨会不仅会对《歌剧》杂志本身产生一种推动作用,也定会对中国歌剧的发展产生一股无形的力量。未来,我们还会有第二个30年,第三个30年,希望到了那个时候,《歌剧》杂志与中国歌剧一起,成为一棵参天大树,并且觅得更多的知音。